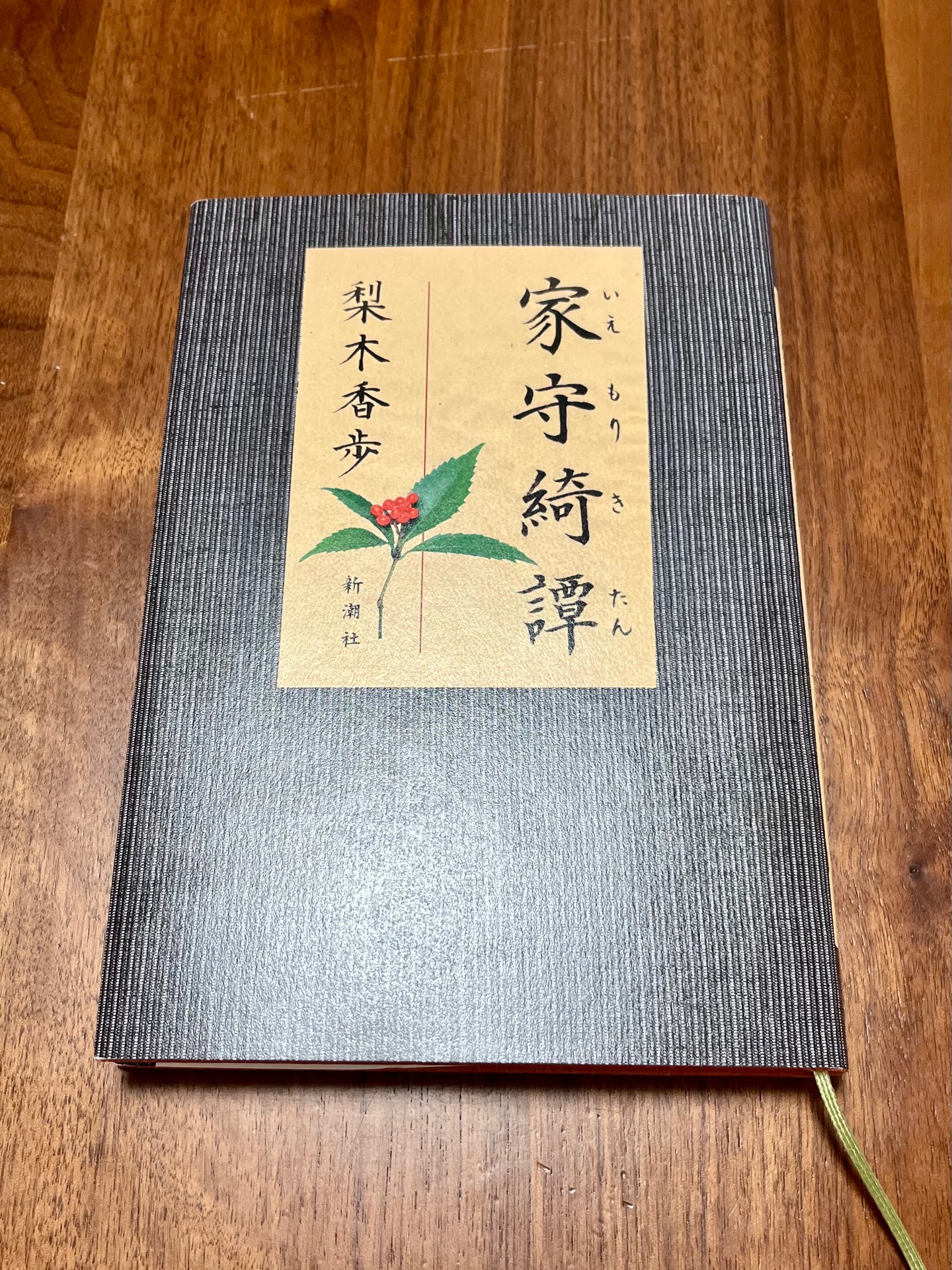

家守綺譚

147件の記録

Yuri@yuririri682026年2月17日読み終わった古典読んでるみたいで、あまり読み進められなくて離脱 もう少し自分が歳を重ねた時に分かる良さがありそうなので、本棚にあたためておきたい 漫画の方読みたい

Yuri@yuririri682026年2月17日読み終わった古典読んでるみたいで、あまり読み進められなくて離脱 もう少し自分が歳を重ねた時に分かる良さがありそうなので、本棚にあたためておきたい 漫画の方読みたい

- 村雨菊@carameltomato2026年2月16日読み終わった素晴らしかった。大切な友をなくした主人公が、その友の実家に住まいながら、庭、自然、季節と交流する中で、あの世とこの世が交差していく。不思議で、切ない、大人ならでは幻想小説。

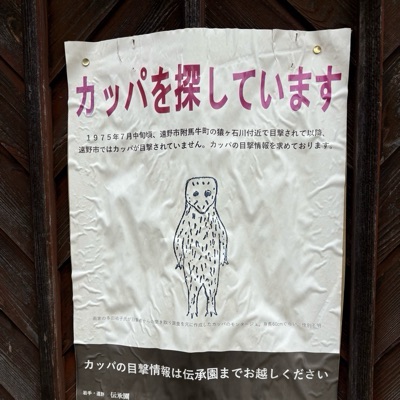

panote@panote2026年2月7日読み終わった借りてきた友人からの選書。 庭の様子を想像しながら、時に植物を調べながら、ゆっくりじっくり物語の世界に浸ることができた読書時間だった。リュウノヒゲの青い玉は見たことがないので探してみたくなったし、色々な側面から楽しめる物語だった。 1番クスッとなった描写が、ゴロー(犬)の首に風呂敷に包まれた河童がかけられたところ。 そしてゴロー好きの隣に住むおかみさんのさっぱりした性格も好き。出てくる登場人物(生き物、河童含め)みんな憎めず、愛らしい。

panote@panote2026年2月7日読み終わった借りてきた友人からの選書。 庭の様子を想像しながら、時に植物を調べながら、ゆっくりじっくり物語の世界に浸ることができた読書時間だった。リュウノヒゲの青い玉は見たことがないので探してみたくなったし、色々な側面から楽しめる物語だった。 1番クスッとなった描写が、ゴロー(犬)の首に風呂敷に包まれた河童がかけられたところ。 そしてゴロー好きの隣に住むおかみさんのさっぱりした性格も好き。出てくる登場人物(生き物、河童含め)みんな憎めず、愛らしい。

N@r_is_for_read2026年2月2日読み終わった不思議な世界観。だけど本当にこんなことがあってもおかしくないよなと思わされる雰囲気があって面白かった。 特に好きだったのは、「カラスウリ」と「ツリガネニンジン」。 通して出てくるサルスベリが可愛らしくて好きだった。こういうサルスベリみたいな子、うちの庭に来ないかな。

N@r_is_for_read2026年2月2日読み終わった不思議な世界観。だけど本当にこんなことがあってもおかしくないよなと思わされる雰囲気があって面白かった。 特に好きだったのは、「カラスウリ」と「ツリガネニンジン」。 通して出てくるサルスベリが可愛らしくて好きだった。こういうサルスベリみたいな子、うちの庭に来ないかな。

- Yukine@yukinenotsuki2026年1月21日気になるタイトルにまず惹かれた。 梨木さんの本は確か1冊しか読んだことがないので、何か他のも読んでみたかった。 あらすじやコメントを見たところ、とても好きな感じのファンタジーっぽいので楽しみ…!

zelkova@zelkova2026年1月18日読み終わった久しぶりに読み返してみたら、やっぱりこの少しとぼけたような雰囲気が良い。庭の植物が不思議な振る舞いをしたり、河童やら狸やら不思議な生き物が現れたりするので主人公とともに驚いてしまうのだけど、親友の高堂も(この人の登場のしかたからしてびっくり)隣のおかみさんも山寺の和尚も、よくあることと言う。そうすると主人公もそんなものかと受け入れるので、読んでいるこちらもそんなものかと思う。なんというか、大らかな人たちなのだ。でも、ただ可笑しいだけではなく気持ちよく読めるのは、吉田伸子さんの解説にもあるとおり、梨木香歩さんの作品に通底する「分かっていないことは分かっている」、「理解はできないが受け容れる」ことを主人公がごく当たり前のことのように身の内に持っているからなのだろう。また読み返したくなるときが来るだろうな。

zelkova@zelkova2026年1月18日読み終わった久しぶりに読み返してみたら、やっぱりこの少しとぼけたような雰囲気が良い。庭の植物が不思議な振る舞いをしたり、河童やら狸やら不思議な生き物が現れたりするので主人公とともに驚いてしまうのだけど、親友の高堂も(この人の登場のしかたからしてびっくり)隣のおかみさんも山寺の和尚も、よくあることと言う。そうすると主人公もそんなものかと受け入れるので、読んでいるこちらもそんなものかと思う。なんというか、大らかな人たちなのだ。でも、ただ可笑しいだけではなく気持ちよく読めるのは、吉田伸子さんの解説にもあるとおり、梨木香歩さんの作品に通底する「分かっていないことは分かっている」、「理解はできないが受け容れる」ことを主人公がごく当たり前のことのように身の内に持っているからなのだろう。また読み返したくなるときが来るだろうな。

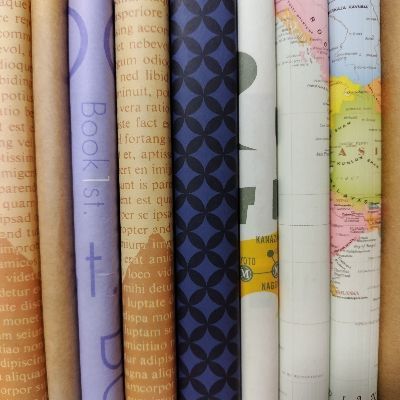

miki@mikis2026年1月15日読み終わった初めて選書サービスというものを利用し、 自宅に届いた1冊。 奈良のすてきな本屋さん。 これが選書サービスの醍醐味か。 尊い。 美しい。 これは何回も読みたくなるだろう。 ずっと大切に持つだろう。 良い出会いをありがとうございます。

miki@mikis2026年1月15日読み終わった初めて選書サービスというものを利用し、 自宅に届いた1冊。 奈良のすてきな本屋さん。 これが選書サービスの醍醐味か。 尊い。 美しい。 これは何回も読みたくなるだろう。 ずっと大切に持つだろう。 良い出会いをありがとうございます。

坂城ちはや@sakaki_chihaya2026年1月4日かつて読んだ友人に借りて読んだのですが、現代でもこんな文章を書ける人がいるんだ、と驚きました。 床の間の掛け軸から亡き友が舟で現れたり、サルスベリの木に惚れられたり、飼い犬と河童が仲良くなったり。 花鳥風月と少し怪異な日常の記録に引き込まれます。

坂城ちはや@sakaki_chihaya2026年1月4日かつて読んだ友人に借りて読んだのですが、現代でもこんな文章を書ける人がいるんだ、と驚きました。 床の間の掛け軸から亡き友が舟で現れたり、サルスベリの木に惚れられたり、飼い犬と河童が仲良くなったり。 花鳥風月と少し怪異な日常の記録に引き込まれます。

鳥澤光@hikari4132026年1月1日読み終わった読む本読んだ本2026@ 東京堂書店 神田神保町店近藤ようこさんの、漫画の絵と、部屋の壁にかけた鉛筆画の柔らかな線がチラチラ、ときにはっきりと、頭の横でたなびくようで、夏目漱石のロマンと津原泰水の静謐で賑やかな世界までが迫ってきて、言葉にしがたい心地よい読書になった🪷

鳥澤光@hikari4132026年1月1日読み終わった読む本読んだ本2026@ 東京堂書店 神田神保町店近藤ようこさんの、漫画の絵と、部屋の壁にかけた鉛筆画の柔らかな線がチラチラ、ときにはっきりと、頭の横でたなびくようで、夏目漱石のロマンと津原泰水の静謐で賑やかな世界までが迫ってきて、言葉にしがたい心地よい読書になった🪷

まく@maku2025年12月31日読み終わったしみじみ良かった。奇妙な出来事がたくさんある日々なのだけど不思議さがクセになって惹き込まれた。自然描写が美しくてゴローが可愛い。主人公の周囲の人々が淡々としているのも好ましい。 読後に知らない植物はネットで調べてみたりした。漫画化された作品も読んでみたい。

まく@maku2025年12月31日読み終わったしみじみ良かった。奇妙な出来事がたくさんある日々なのだけど不思議さがクセになって惹き込まれた。自然描写が美しくてゴローが可愛い。主人公の周囲の人々が淡々としているのも好ましい。 読後に知らない植物はネットで調べてみたりした。漫画化された作品も読んでみたい。

六輪花@rokurinka2025年12月25日好きな本読んでいる私の好きな梨木香歩先生の同率二位の『家守綺譚』。頭が疲れた時に読むと位相をずらせるのでとてもいい。 なんて言っても掛け軸から湖で行方不明になった友人が訪ねてきたり、サルスベリに惚れられちゃう主人公なので。

六輪花@rokurinka2025年12月25日好きな本読んでいる私の好きな梨木香歩先生の同率二位の『家守綺譚』。頭が疲れた時に読むと位相をずらせるのでとてもいい。 なんて言っても掛け軸から湖で行方不明になった友人が訪ねてきたり、サルスベリに惚れられちゃう主人公なので。 🦒@kirin_32025年12月4日読み終わったまた読みたい摩訶不思議が不思議のままに受け入れられる空気感、四季が訪れる描写の美しさ、出てくる花や植物を検索して写真を眺めながら風景を思い浮かべて読み進めるのが楽しかった。少し時間をおいてまたじっくり読みたい。漫画版があるとこのことでそちらも気になる。

🦒@kirin_32025年12月4日読み終わったまた読みたい摩訶不思議が不思議のままに受け入れられる空気感、四季が訪れる描写の美しさ、出てくる花や植物を検索して写真を眺めながら風景を思い浮かべて読み進めるのが楽しかった。少し時間をおいてまたじっくり読みたい。漫画版があるとこのことでそちらも気になる。

- maki@makimaki2025年11月2日読み終わった本当人間やるのが嫌で嫌で仕方ないけど、いい読書ができると「人間やっててよかった」と思う。はるか昔に読んだ杉本苑子さん以来。読みたいけど、よすぎてなんか焦らしながら読んでる。杉本苑子さんは脳に鉄骨がガッツンガッツン来ますが、梨木香歩さんは、薄いベールのカーテンが、顔の上をそよぐようです。ここちいい。

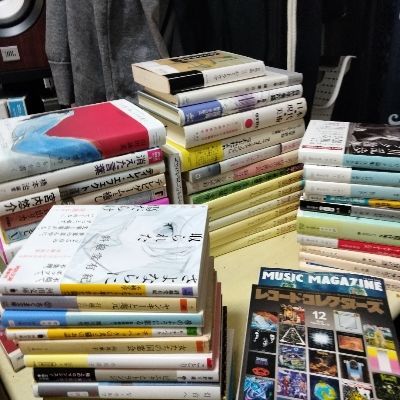

noa@noa33732025年11月2日読み終わったかつて読んだ住まいの庭に鷺が来るようになったと、友人が写真を送ってくれた。単行本の鷺の絵が目に広がり、それが再読のきっかけだった。 鞄にいつも文庫本を入れて、時間をかけて読んだ。読むたびに馴染じんでいく。そのことが嬉しい。この物語は私の精神を養う。 家守綺譚の世界を信じている。

noa@noa33732025年11月2日読み終わったかつて読んだ住まいの庭に鷺が来るようになったと、友人が写真を送ってくれた。単行本の鷺の絵が目に広がり、それが再読のきっかけだった。 鞄にいつも文庫本を入れて、時間をかけて読んだ。読むたびに馴染じんでいく。そのことが嬉しい。この物語は私の精神を養う。 家守綺譚の世界を信じている。

サカキ@sakaki08252025年10月31日読み終わったまた読みたい各地に伝わる民話や伝承が連なって、物語になったような不思議な作品。日本の花鳥風月って本来こういうもののことを指すのかと。季節の変わり目に読めたのも相まって、とても良かった。 中盤のふきのとうの章を読んで、ふと、小学生の時に祖父母の家の近くで、雪の間から顔を出しているふきのとうを初めて見たことと、飼っていた犬のことを思い出した。 「畢竟自分の中にある以上のもの、または自分の中にある以下のものは見えぬ仕組みなのだ。」 続編の冬虫夏草も早く読みたい。

サカキ@sakaki08252025年10月31日読み終わったまた読みたい各地に伝わる民話や伝承が連なって、物語になったような不思議な作品。日本の花鳥風月って本来こういうもののことを指すのかと。季節の変わり目に読めたのも相まって、とても良かった。 中盤のふきのとうの章を読んで、ふと、小学生の時に祖父母の家の近くで、雪の間から顔を出しているふきのとうを初めて見たことと、飼っていた犬のことを思い出した。 「畢竟自分の中にある以上のもの、または自分の中にある以下のものは見えぬ仕組みなのだ。」 続編の冬虫夏草も早く読みたい。

きん@paraboots2025年10月16日読み終わった梨木さんの書籍はこれが初めて。読めてとても良かった。 最近、本を読むことがなぜだかできなかった。 読んでも理解に至らず、文字が頭に入らずするするするすると上滑り。 これは困ったと思っていた時、本書を手に取った。間違えなく呼ばれたのだろう。 本書は、綿貫という青年が、高堂という亡くなった友のうちに留守番という名目で転がり込むところから始まる。高堂との再会をはじめ、幽玄のものとの触れ合いを通し、夢か現かわからない世界を、綿貫は理解せずとも受け入れる。 綿貫の触れ合いを通して描かれる世界がなんとも心地よかった。 ずっと傍に置いておきたい一冊となった。

きん@paraboots2025年10月16日読み終わった梨木さんの書籍はこれが初めて。読めてとても良かった。 最近、本を読むことがなぜだかできなかった。 読んでも理解に至らず、文字が頭に入らずするするするすると上滑り。 これは困ったと思っていた時、本書を手に取った。間違えなく呼ばれたのだろう。 本書は、綿貫という青年が、高堂という亡くなった友のうちに留守番という名目で転がり込むところから始まる。高堂との再会をはじめ、幽玄のものとの触れ合いを通し、夢か現かわからない世界を、綿貫は理解せずとも受け入れる。 綿貫の触れ合いを通して描かれる世界がなんとも心地よかった。 ずっと傍に置いておきたい一冊となった。

𓇌𓅱𓇌@dccxxiv___2025年10月11日読み終わったあたりまえに、死んだ友人と語らい、 怪異と遭遇しても、なんてことはなしに受け容れて 日々をあるがままに過ごしている。 そんな描写に、不思議と精神がのんびりしてくるようで 懐かしさと少しの恐ろしさ、そしてどこか優しさが込み上げてくる、そんな物語だった。 p.120 サザンカ p.150 ふきのとう -探しものは見つかる。

𓇌𓅱𓇌@dccxxiv___2025年10月11日読み終わったあたりまえに、死んだ友人と語らい、 怪異と遭遇しても、なんてことはなしに受け容れて 日々をあるがままに過ごしている。 そんな描写に、不思議と精神がのんびりしてくるようで 懐かしさと少しの恐ろしさ、そしてどこか優しさが込み上げてくる、そんな物語だった。 p.120 サザンカ p.150 ふきのとう -探しものは見つかる。

よみみ@yomir2025年9月27日読み終わった感想読み終わった!すごく好きな雰囲気のお話だった!満足読書体験ありがとう!!! 帰ってこない友の実家に住んで家を守るやで〜な短編集。カワウソのオジジとか、小鬼とか、カッパとか色々出てきて楽しかった!! 短編のタイトルが全部植物名になってるから、知らない草木について調べてこれがお話の中で咲いてるんだ〜となるのもまた良いね。 夏目友人帳とか好きな人に良さそう。 私もカスミンとかミヨリの森好きなタイプのガキンチョだった過去を持つので、なんかそういうのを思い出した面でもとても好きだなこの作品。 個人的には木槿・リュウノヒゲ・ホトトギス・ふきのとうが好きだなー。 ホトトギス、たぬきいいやつすぎる!!いいやつが出てくるのは読んでいて心にいいよね〜。ふきのとうのお話も小鬼がなんか可愛くてよかった。 最後の話はちょっとしんみりしたりもしたけど、基本的にいいやつしか出てこないし、そもそも主人公の人間性が私は好きだしとても理解できるものだったので読んでいてストレスなくてよかった! 途中に名前が出てくる村田のお話なのかな?スピンオフらしい村田エフェンディ滞土録も一緒に借りてきていたので今から読みます。読書の秋やで!

よみみ@yomir2025年9月27日読み終わった感想読み終わった!すごく好きな雰囲気のお話だった!満足読書体験ありがとう!!! 帰ってこない友の実家に住んで家を守るやで〜な短編集。カワウソのオジジとか、小鬼とか、カッパとか色々出てきて楽しかった!! 短編のタイトルが全部植物名になってるから、知らない草木について調べてこれがお話の中で咲いてるんだ〜となるのもまた良いね。 夏目友人帳とか好きな人に良さそう。 私もカスミンとかミヨリの森好きなタイプのガキンチョだった過去を持つので、なんかそういうのを思い出した面でもとても好きだなこの作品。 個人的には木槿・リュウノヒゲ・ホトトギス・ふきのとうが好きだなー。 ホトトギス、たぬきいいやつすぎる!!いいやつが出てくるのは読んでいて心にいいよね〜。ふきのとうのお話も小鬼がなんか可愛くてよかった。 最後の話はちょっとしんみりしたりもしたけど、基本的にいいやつしか出てこないし、そもそも主人公の人間性が私は好きだしとても理解できるものだったので読んでいてストレスなくてよかった! 途中に名前が出てくる村田のお話なのかな?スピンオフらしい村田エフェンディ滞土録も一緒に借りてきていたので今から読みます。読書の秋やで!

よみみ@yomir2025年9月24日読んでる気になって借りてきてさっそく読んでたけどかなりいい!知らない草木は調べてこういうお花なんだ〜ってしながら読んでるけどそれもいい!続きを読むのが楽しみ!!!

よみみ@yomir2025年9月24日読んでる気になって借りてきてさっそく読んでたけどかなりいい!知らない草木は調べてこういうお花なんだ〜ってしながら読んでるけどそれもいい!続きを読むのが楽しみ!!!

- ぽて@m__pote2025年9月15日読んでるホトトギスの話が1番好きな不思議なエピソードだった。狸が担ってるこの山の役割と狸なりのお礼仕方は、教訓のようなものは特にないんだけど、だからこその自然でなにか温かく感じた。 でてくる草や花は知らないものも多くて、検索して画像をみてイメージしながら読んだので、少し植物の新しい知識を得られた満足感もあった。

- 明らか@akiraka2025年8月14日買った読み始めた薦められて積んでたのを読み始めた。 けど、これは確かに夜眠る前に1話だとか2話ずつくらいで少しずつ読み進めていった方がいいかも! 今回はドクダミまで。

ゆいちゃん@yui__arm2025年8月12日読み終わった感想あっという間に読んでしまったけど、これはゆっくりもう1回読み直したい作品であった…… いろんなことをすんなりと受け入れる綿貫がとても好ましくて良い奴で、前後して読んだ「村田エフェンディ」にも登場した訳知り顔の犬、ゴローもまた可愛らしい。 普通にこっち側の世界に来ちゃう高堂も、この作品てもあまりにも普通に出てきていて、笑ってしまった。 この絶妙な“あっち”と“こっち”の境目の感じ、どストレートに好き。まだ続編を楽しめるようで嬉しすぎる。 この本が好きな人は木内昇「奇のくに風土記」「よこまち余話」もぜひ。

ゆいちゃん@yui__arm2025年8月12日読み終わった感想あっという間に読んでしまったけど、これはゆっくりもう1回読み直したい作品であった…… いろんなことをすんなりと受け入れる綿貫がとても好ましくて良い奴で、前後して読んだ「村田エフェンディ」にも登場した訳知り顔の犬、ゴローもまた可愛らしい。 普通にこっち側の世界に来ちゃう高堂も、この作品てもあまりにも普通に出てきていて、笑ってしまった。 この絶妙な“あっち”と“こっち”の境目の感じ、どストレートに好き。まだ続編を楽しめるようで嬉しすぎる。 この本が好きな人は木内昇「奇のくに風土記」「よこまち余話」もぜひ。

- まみ@mami_622025年8月1日読んでる世界観が好き。日常生活の中に静かに織り込まれるファンタジーや不思議な世界が好き。ハラハラドキドキのアドベンチャーじゃなくて、あくまでも日常に根ざした静かな世界観に惹かれがち。自分の世界を見る視点が変わるから。

あずき(小豆書房)@azukishobo2025年6月3日読み終わった山に囲まれた田舎に住んでいると、精霊か化け物か、木や花や河童や小鬼などが作中に数多出没しても、主人公の綿貫と同様、驚きはするものの違和感なく受け入れてしまう。都会で読むとまた違った印象なんだろうか。 梅雨時の日本家屋によく似合う。

あずき(小豆書房)@azukishobo2025年6月3日読み終わった山に囲まれた田舎に住んでいると、精霊か化け物か、木や花や河童や小鬼などが作中に数多出没しても、主人公の綿貫と同様、驚きはするものの違和感なく受け入れてしまう。都会で読むとまた違った印象なんだろうか。 梅雨時の日本家屋によく似合う。

さくらゆう@skryuh_2025年5月28日読んだ好きな作家四季折々の植物を愛で、異界のものとの交流に翻弄されつつ異界のものを拒まない、理解しようとする、美しいとさえ思う、優しいお話でした。 先に『村田エフェンディ滞土録』を読んだので順番が前後してしまいましたが、こちらに登場した友人であり帰国後の下宿先となる綿貫が本書の主人公でした。『滞土録』の最後での綿貫と高堂の不思議な関係性の正体が『家守綺譚』で描かれているので、再読するとこのシーンの理解が深まります。「訳知り顔の犬」と書かれていた犬の解像度も上がるので、登場の様子にほろりと涙腺が緩んだり。 ただ、サラマンドラについては読み逃したのか、もしくは『家守綺譚』の続編があるのか、読み解けなかったですね。『家守綺譚』から『滞土録』の間にまだ何かありそうな気がしますね。探してみます。 「与えられる理想より、刻苦して自力で掴む理想を求めているのだ。こういう生活は、私の精神を養わない」 「精神を養う」という言葉は、『西の魔女が死んだ』の「魂は成長したがっている」という言葉と同じ。魔女になるための土台は精神力。魔女に必要なのは「自分で決める力」。トレーニングは自分を律することから始まる。「刻苦して自分で掴む理想」も言いたいことは似ている気がする。 生きる上での苦しみは、精神を養い、魂を成長させる。魂はそれを望んでいるのだから、自分を刻苦させることから逃げない。強い精神力を持って生きる。ことの推奨。 自分の「生」から逃げない。ということ。

さくらゆう@skryuh_2025年5月28日読んだ好きな作家四季折々の植物を愛で、異界のものとの交流に翻弄されつつ異界のものを拒まない、理解しようとする、美しいとさえ思う、優しいお話でした。 先に『村田エフェンディ滞土録』を読んだので順番が前後してしまいましたが、こちらに登場した友人であり帰国後の下宿先となる綿貫が本書の主人公でした。『滞土録』の最後での綿貫と高堂の不思議な関係性の正体が『家守綺譚』で描かれているので、再読するとこのシーンの理解が深まります。「訳知り顔の犬」と書かれていた犬の解像度も上がるので、登場の様子にほろりと涙腺が緩んだり。 ただ、サラマンドラについては読み逃したのか、もしくは『家守綺譚』の続編があるのか、読み解けなかったですね。『家守綺譚』から『滞土録』の間にまだ何かありそうな気がしますね。探してみます。 「与えられる理想より、刻苦して自力で掴む理想を求めているのだ。こういう生活は、私の精神を養わない」 「精神を養う」という言葉は、『西の魔女が死んだ』の「魂は成長したがっている」という言葉と同じ。魔女になるための土台は精神力。魔女に必要なのは「自分で決める力」。トレーニングは自分を律することから始まる。「刻苦して自分で掴む理想」も言いたいことは似ている気がする。 生きる上での苦しみは、精神を養い、魂を成長させる。魂はそれを望んでいるのだから、自分を刻苦させることから逃げない。強い精神力を持って生きる。ことの推奨。 自分の「生」から逃げない。ということ。

松本真波@_mm1771772025年5月25日読み終わった読書日記@ 自宅私はこの作品で、主人公の綿貫が「自分の居場所」を獲得した事にとても感動を覚える。 所々に漏れる彼の本音(特に犬のゴローに対して)からは、どうも彼の実家暮らしで傷付いた過去が感じられる。 彼の名は「綿貫征四郎」、ということは四男の可能性が高い。それを踏まえて以下の彼がゴローに言ったセリフを見ると胸が苦しくなる。 「追い出さないだけのことだ。別に頼んでいてもらう訳じゃないからね。」 当時の価値観で言えば、長男が体丈夫であれば、そりゃ四男なんていても居なくても同じだろう。むしろ、居られる方が迷惑だったのかもしれない。 また、このセリフも考えさせられる。 「ゴローはその生来の甲斐性で確実に自分の生きる場所を確保してきたのだ。」 綿貫にとって、ゴローはなりたかった自分の姿そのものだったのではないだろうか。そんなゴローが、綿貫の側で寄り添ってくれていたのは内心嬉しかっただろうし、心強かったと思う。 そして最後。今まで亡き友人の実家で家守として住んでいることを何とも思っていなさそうな様子であった綿貫が、その実とても友人の事を大切に思っていたと感じさせる余韻ある文章がとても良かった。

松本真波@_mm1771772025年5月25日読み終わった読書日記@ 自宅私はこの作品で、主人公の綿貫が「自分の居場所」を獲得した事にとても感動を覚える。 所々に漏れる彼の本音(特に犬のゴローに対して)からは、どうも彼の実家暮らしで傷付いた過去が感じられる。 彼の名は「綿貫征四郎」、ということは四男の可能性が高い。それを踏まえて以下の彼がゴローに言ったセリフを見ると胸が苦しくなる。 「追い出さないだけのことだ。別に頼んでいてもらう訳じゃないからね。」 当時の価値観で言えば、長男が体丈夫であれば、そりゃ四男なんていても居なくても同じだろう。むしろ、居られる方が迷惑だったのかもしれない。 また、このセリフも考えさせられる。 「ゴローはその生来の甲斐性で確実に自分の生きる場所を確保してきたのだ。」 綿貫にとって、ゴローはなりたかった自分の姿そのものだったのではないだろうか。そんなゴローが、綿貫の側で寄り添ってくれていたのは内心嬉しかっただろうし、心強かったと思う。 そして最後。今まで亡き友人の実家で家守として住んでいることを何とも思っていなさそうな様子であった綿貫が、その実とても友人の事を大切に思っていたと感じさせる余韻ある文章がとても良かった。

群青@mikanyama2025年5月21日買ったかつて読んだまた読みたいふと思い出した神坂雪佳「雪中竹」の雀にやられてジャケ買いしたら、中身にもやられた本。 新潮社「波」で2022年から近藤ようこが漫画化。これもいつか単行本になるといいな。

群青@mikanyama2025年5月21日買ったかつて読んだまた読みたいふと思い出した神坂雪佳「雪中竹」の雀にやられてジャケ買いしたら、中身にもやられた本。 新潮社「波」で2022年から近藤ようこが漫画化。これもいつか単行本になるといいな。

あさぎ書房@ASAGI_BOOKS2025年5月14日読み終わった疲れた心に静かに染みいって、心地よくひろがってくる物語。 主人公はおそらく三高生で、わたしの先輩ということも嬉しい。庭、日本家屋、竹林、寺、疏水、そして友と犬。こんな暮らしがしたい。ずっと憧れ、そしてお守りのような小説。

あさぎ書房@ASAGI_BOOKS2025年5月14日読み終わった疲れた心に静かに染みいって、心地よくひろがってくる物語。 主人公はおそらく三高生で、わたしの先輩ということも嬉しい。庭、日本家屋、竹林、寺、疏水、そして友と犬。こんな暮らしがしたい。ずっと憧れ、そしてお守りのような小説。

松本真波@_mm1771772025年5月13日読み始めた再読中読書日記@ 自宅朗読の先輩が今度の朗読会で扱うとのことで。 私にとっても非常に思い出深い作品。初めて読んだのはもう10年以上も前。今読んだ時、どんな感想を持つのか自分でも楽しみ。

松本真波@_mm1771772025年5月13日読み始めた再読中読書日記@ 自宅朗読の先輩が今度の朗読会で扱うとのことで。 私にとっても非常に思い出深い作品。初めて読んだのはもう10年以上も前。今読んだ時、どんな感想を持つのか自分でも楽しみ。

kasa@tool2025年3月29日この本は衝撃だった。 河童とか急に出てきてびっくりしながら読んでけど、最後にはめちゃくちゃこの世界に浸って楽しくなっていた。 この本で梨木香歩さんを知り、それからエッセイなど読み漁ったら、梨木さんの興味あるものが下地になっているのが感じられた

kasa@tool2025年3月29日この本は衝撃だった。 河童とか急に出てきてびっくりしながら読んでけど、最後にはめちゃくちゃこの世界に浸って楽しくなっていた。 この本で梨木香歩さんを知り、それからエッセイなど読み漁ったら、梨木さんの興味あるものが下地になっているのが感じられた