あずき(小豆書房)

@azukishobo

山に囲まれた福井県池田町にてひっそりと本屋&カフェをやっています。いつも数冊を同時並行で読む。

- 2026年2月4日

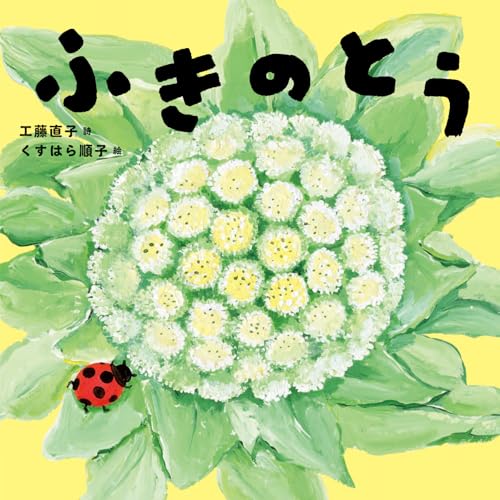

ふきのとう工藤直子,くすはら順子紹介教科書にずっとのっている『ふきのとう』がはじめて絵本に。たくさん音読したのが懐かしい。 絵が、イメージにぴったりでうれしくなりました。 春がくるときってこんな感じ。 今日から立春。

ふきのとう工藤直子,くすはら順子紹介教科書にずっとのっている『ふきのとう』がはじめて絵本に。たくさん音読したのが懐かしい。 絵が、イメージにぴったりでうれしくなりました。 春がくるときってこんな感じ。 今日から立春。 - 2026年2月2日

文学は地球を想像する結城正美紹介読んでるレイチェルカーソン『沈黙の春』、石牟礼道子『苦海浄土』、ソロー『森の生活』などにみるように、環境への関心の高まりには文学が関わっている。 自然や環境への態度として理性と想像力があると思うが、理性には限界があるのに対し、想像力には限界がない。環境の危機は想像力の危機であり、経験の衰退である。 しかし文学によって与えられた表現が腑に落ちたとき、それは(追体験ではあるものの)読者の経験となる。大きな力を持つ。 『文学は地球を想像する』いいタイトルだなと思いました。

文学は地球を想像する結城正美紹介読んでるレイチェルカーソン『沈黙の春』、石牟礼道子『苦海浄土』、ソロー『森の生活』などにみるように、環境への関心の高まりには文学が関わっている。 自然や環境への態度として理性と想像力があると思うが、理性には限界があるのに対し、想像力には限界がない。環境の危機は想像力の危機であり、経験の衰退である。 しかし文学によって与えられた表現が腑に落ちたとき、それは(追体験ではあるものの)読者の経験となる。大きな力を持つ。 『文学は地球を想像する』いいタイトルだなと思いました。 - 2026年1月21日

平和と愚かさ東浩紀紹介読んでる分厚い本ですが東浩紀さんの本の中ではかなり読みやすいのでは。動画で喋ってる姿は知ってるけど本は読んだことないなって方は読んでみられるといいと思います。文章で書くこと、文章で読むことの良さがよく分かります。500ページほどある贅沢本!論考でありエッセイでもある。

平和と愚かさ東浩紀紹介読んでる分厚い本ですが東浩紀さんの本の中ではかなり読みやすいのでは。動画で喋ってる姿は知ってるけど本は読んだことないなって方は読んでみられるといいと思います。文章で書くこと、文章で読むことの良さがよく分かります。500ページほどある贅沢本!論考でありエッセイでもある。 - 2026年1月20日

もうしばらくは早歩きくどうれいん紹介読んでるくどうれいんさんの文章は可愛いな、愛くるしいな、と思う。 「移動」にまつわるエッセイ集で、あちこちをくるくると移動し、ごきげんで帰路につく姿を想像できる(まったくお会いしたことはないが) 私にはもうこんな若さはないなと思いつつ、年齢の問題ではない気もする。しかし飛行機への思いは共感しかない。

もうしばらくは早歩きくどうれいん紹介読んでるくどうれいんさんの文章は可愛いな、愛くるしいな、と思う。 「移動」にまつわるエッセイ集で、あちこちをくるくると移動し、ごきげんで帰路につく姿を想像できる(まったくお会いしたことはないが) 私にはもうこんな若さはないなと思いつつ、年齢の問題ではない気もする。しかし飛行機への思いは共感しかない。 - 2026年1月17日

「手に負えない」を編みなおす友田とん読み終わった正常に機能してこそのインフラは、当たり前に存在しているがゆえに災害でもない限りあまり意識に上らない。だから毎日何事も起こっていないように見える。けれど実は、日々ほころびが手当てされ、維持されている。そんなことが暮らしの中にはたくさんあるのだ。 面白かったです。

「手に負えない」を編みなおす友田とん読み終わった正常に機能してこそのインフラは、当たり前に存在しているがゆえに災害でもない限りあまり意識に上らない。だから毎日何事も起こっていないように見える。けれど実は、日々ほころびが手当てされ、維持されている。そんなことが暮らしの中にはたくさんあるのだ。 面白かったです。 - 2026年1月15日

- 2025年10月18日

つぎの民話松井至紹介映像作家、松井至さんの初の著書。 子どもの頃から言葉が嫌いと書いてあるけれど、こんなに心揺さぶられる言葉を紡ぎ出してくださりありがとうございますと言いたい。言葉を通さずに感じられるものがあるのと同じように、言葉によって働きかけられるものが確実にあると私は思っている。 私の中の、出会えて良かった本オブザイヤー2025に間違いなくノミネート。

つぎの民話松井至紹介映像作家、松井至さんの初の著書。 子どもの頃から言葉が嫌いと書いてあるけれど、こんなに心揺さぶられる言葉を紡ぎ出してくださりありがとうございますと言いたい。言葉を通さずに感じられるものがあるのと同じように、言葉によって働きかけられるものが確実にあると私は思っている。 私の中の、出会えて良かった本オブザイヤー2025に間違いなくノミネート。 - 2025年10月6日

浄土真宗「道場」の四季前川仁之紹介福井県嶺北地方の浄土真宗の「道場」を訪ね歩いたルポ。2025年5月に出版されたもの。 道場とは何ぞや。おそらく多くの人にとっては謎だと思う。私もよく分からない。読んでみると、お寺と集会所のハイブリッドみたいな、信仰の拠り所のような場所のようだ。 ディープすぎる。連綿と続いてきた暮らしと信仰の一端が浮かび上がる。

浄土真宗「道場」の四季前川仁之紹介福井県嶺北地方の浄土真宗の「道場」を訪ね歩いたルポ。2025年5月に出版されたもの。 道場とは何ぞや。おそらく多くの人にとっては謎だと思う。私もよく分からない。読んでみると、お寺と集会所のハイブリッドみたいな、信仰の拠り所のような場所のようだ。 ディープすぎる。連綿と続いてきた暮らしと信仰の一端が浮かび上がる。 - 2025年9月20日

ゆれる時代の生命倫理小林亜津子紹介「治療」なのか「治療を超えた医療」なのか。 技術の発展にともなって、これまでにはなかった選択肢が増えている。スマートドラッグ、美容整形、卵子凍結、出生前診断、介護ロボ、延命措置…思いもよらない岐路に立たされたとき、どう考えればよいか。 医療関係でなくとも、誰かの人生と向き合うお仕事をされている方は多いと思いますが、モヤモヤの元を丁寧に解きほぐしてくれる本だと思います。

ゆれる時代の生命倫理小林亜津子紹介「治療」なのか「治療を超えた医療」なのか。 技術の発展にともなって、これまでにはなかった選択肢が増えている。スマートドラッグ、美容整形、卵子凍結、出生前診断、介護ロボ、延命措置…思いもよらない岐路に立たされたとき、どう考えればよいか。 医療関係でなくとも、誰かの人生と向き合うお仕事をされている方は多いと思いますが、モヤモヤの元を丁寧に解きほぐしてくれる本だと思います。 - 2025年9月4日

- 2025年9月4日

- 2025年8月23日

言葉のトランジットグレゴリー・ケズナジャット紹介デビュー作の『鴨川ランナー』を読んで、内省的な文章に共感するものがあり、歳も近く、福井を舞台にした短編も書かれていて、性別も生い立ちも全く違うけれど不思議な親近感を持っていた。エッセイ楽しみにしてました。まだまだ書いてほしい。

言葉のトランジットグレゴリー・ケズナジャット紹介デビュー作の『鴨川ランナー』を読んで、内省的な文章に共感するものがあり、歳も近く、福井を舞台にした短編も書かれていて、性別も生い立ちも全く違うけれど不思議な親近感を持っていた。エッセイ楽しみにしてました。まだまだ書いてほしい。 - 2025年8月20日

野生生物は「やさしさ」だけで守れるか?朝日新聞取材チーム紹介害獣も害虫も「駆除しなければならない」と、頭では分かる。でも命として向き合うと「かわいそう」と思ってしまう。害獣、害虫という呼び方だって、まったく人間の都合じゃないかと思う。 だけど熊が人を襲ったと聞くと「怖い」と思う。 そんな色々な気持ちをちゃんと受けとめて作られた一冊。つらい選択をしなければならない専門家の苦悩も伝わってくる。

野生生物は「やさしさ」だけで守れるか?朝日新聞取材チーム紹介害獣も害虫も「駆除しなければならない」と、頭では分かる。でも命として向き合うと「かわいそう」と思ってしまう。害獣、害虫という呼び方だって、まったく人間の都合じゃないかと思う。 だけど熊が人を襲ったと聞くと「怖い」と思う。 そんな色々な気持ちをちゃんと受けとめて作られた一冊。つらい選択をしなければならない専門家の苦悩も伝わってくる。 - 2025年7月30日

レシピ以前の料理の心得上田淳子紹介なぜここでフタをするのか、あるいはフタをしないのか、混ぜるのか、放っておくのか…レシピ以前の、というか、レシピに書いてあるけど書いてないようなコツ(その理由)がたくさん盛り込まれた理論派レシピ集。きっと腕が上がる。

レシピ以前の料理の心得上田淳子紹介なぜここでフタをするのか、あるいはフタをしないのか、混ぜるのか、放っておくのか…レシピ以前の、というか、レシピに書いてあるけど書いてないようなコツ(その理由)がたくさん盛り込まれた理論派レシピ集。きっと腕が上がる。 - 2025年7月28日

食べて祀って坂本桃子紹介小さな村の各集落でひっそりと受け継がれている小さなお祭り。 それぞれがどんなきっかけで生まれたか、もしくは伝わったか、今となっては分からないことも多いけど、きっと災いや困難に対する小さな祈りや願いが始まりなのではないかな、と思う。 故郷で数々のお祭りを取材した著者が、最後の章で、コロナと豪雨で傷ついた町の人たちの気持ちに寄り添いながら、「赤の祭り」 という祭りを始めるのがなんか良かった。川を御神酒と塩で清め、縁起の良い赤い食べ物を持ち寄り、お供えする。土地を慰め、鎮め、新しい一歩を踏み出す。 私は全然信心深くないけど、信心深くないからこそ、気持ちが分かる気がした。

食べて祀って坂本桃子紹介小さな村の各集落でひっそりと受け継がれている小さなお祭り。 それぞれがどんなきっかけで生まれたか、もしくは伝わったか、今となっては分からないことも多いけど、きっと災いや困難に対する小さな祈りや願いが始まりなのではないかな、と思う。 故郷で数々のお祭りを取材した著者が、最後の章で、コロナと豪雨で傷ついた町の人たちの気持ちに寄り添いながら、「赤の祭り」 という祭りを始めるのがなんか良かった。川を御神酒と塩で清め、縁起の良い赤い食べ物を持ち寄り、お供えする。土地を慰め、鎮め、新しい一歩を踏み出す。 私は全然信心深くないけど、信心深くないからこそ、気持ちが分かる気がした。 - 2025年7月25日

国宝 下 花道篇吉田修一読み終わった9割がた読み終えたところで映画を鑑賞し(スケジュールの都合上)、その後、残りを一気に読み終えた。最後に向かって圧巻だった。 映画だけ、もしくは原作小説だけでは勿体無い。映画を観られた方は原作を、原作を読まれた方は映画を、ぜひ両方で作品を堪能してほしいと思った。 特に私のように歌舞伎に疎い場合、映像によってかなり補完される。 誰も到達できないところに足を踏み入れてしまった者の孤独が美しく、恐ろしく、さらに人を惹きつける。映画でも、何も映っていないような底知れぬ眼をしていた。芸術に心を取り憑かれてしまった。万菊も半二郎も俊介も、最期にはそういう眼をしていた(役者さんってすごい)

国宝 下 花道篇吉田修一読み終わった9割がた読み終えたところで映画を鑑賞し(スケジュールの都合上)、その後、残りを一気に読み終えた。最後に向かって圧巻だった。 映画だけ、もしくは原作小説だけでは勿体無い。映画を観られた方は原作を、原作を読まれた方は映画を、ぜひ両方で作品を堪能してほしいと思った。 特に私のように歌舞伎に疎い場合、映像によってかなり補完される。 誰も到達できないところに足を踏み入れてしまった者の孤独が美しく、恐ろしく、さらに人を惹きつける。映画でも、何も映っていないような底知れぬ眼をしていた。芸術に心を取り憑かれてしまった。万菊も半二郎も俊介も、最期にはそういう眼をしていた(役者さんってすごい) - 2025年7月15日

ルワンダのガチャチャ裁判片山夏紀(かたやまなつき)紹介1994年にルワンダで起きたジェノサイド(集団殺害)。 フツ族(フトゥ)とツチ族(トゥチ)の対立、というのは社会科の授業で教わった記憶があるが、当時、その複雑さや深刻さが全く理解できていなかった。1994年のジェノサイドでは、3ヶ月間に50万人以上が虐殺された。同じ村で暮らす隣人同士が、加害者と被害者になった。 ジェノサイド後、人々は大きな問題を抱えながら、どのように関係をつくり、社会をつくってきたのか。対立や紛争が絶えない今、争いや暴力からの関係修復について、私たちがルワンダから学べることは。

ルワンダのガチャチャ裁判片山夏紀(かたやまなつき)紹介1994年にルワンダで起きたジェノサイド(集団殺害)。 フツ族(フトゥ)とツチ族(トゥチ)の対立、というのは社会科の授業で教わった記憶があるが、当時、その複雑さや深刻さが全く理解できていなかった。1994年のジェノサイドでは、3ヶ月間に50万人以上が虐殺された。同じ村で暮らす隣人同士が、加害者と被害者になった。 ジェノサイド後、人々は大きな問題を抱えながら、どのように関係をつくり、社会をつくってきたのか。対立や紛争が絶えない今、争いや暴力からの関係修復について、私たちがルワンダから学べることは。 - 2025年7月8日

シシになる。富川岳読み終わった紹介そこでは、人も動物も幽霊も区別しない。 岩手県遠野市。かつて一人のよそ者としてこの地を訪れ、見えないものたちの世界を『遠野物語』として世に出した柳田國男が"戦慄"したというシシ踊り。 この本の著者は、遠野のことも、遠野物語のことも全く知らなかった一人のよそ者で、地元をよく知る人たちに地域を案内してもらう様は、かつての柳田と同じ構図だ。そして、シシ踊りと邂逅する。 シシ踊りとは、シシとは、一体何なのだろう。移り住んで10年。シシ踊りと遠野物語に向き合い、没入し、書ききったであろう一冊。 人間が主観的に動物になる。しかも色々な動物のパーツをハイブリッドに混ぜたキメラのようになる。鹿は神の使いであり、田畑の害獣でもある。 共存する。 身体を通してシシを踊り、内なる野生が万物と共振する。 「誰もがシシになれる」 祭りや芸能は、言葉や文字ではない形で他者と繋がるメディアのような役目をもつのだと思う。 祭りのある地域の方や、他の土地から移り住んで地域の祭りに参加するようになった、という経験のある人なんかも、きっと胸が熱くなる一冊だと思います。

シシになる。富川岳読み終わった紹介そこでは、人も動物も幽霊も区別しない。 岩手県遠野市。かつて一人のよそ者としてこの地を訪れ、見えないものたちの世界を『遠野物語』として世に出した柳田國男が"戦慄"したというシシ踊り。 この本の著者は、遠野のことも、遠野物語のことも全く知らなかった一人のよそ者で、地元をよく知る人たちに地域を案内してもらう様は、かつての柳田と同じ構図だ。そして、シシ踊りと邂逅する。 シシ踊りとは、シシとは、一体何なのだろう。移り住んで10年。シシ踊りと遠野物語に向き合い、没入し、書ききったであろう一冊。 人間が主観的に動物になる。しかも色々な動物のパーツをハイブリッドに混ぜたキメラのようになる。鹿は神の使いであり、田畑の害獣でもある。 共存する。 身体を通してシシを踊り、内なる野生が万物と共振する。 「誰もがシシになれる」 祭りや芸能は、言葉や文字ではない形で他者と繋がるメディアのような役目をもつのだと思う。 祭りのある地域の方や、他の土地から移り住んで地域の祭りに参加するようになった、という経験のある人なんかも、きっと胸が熱くなる一冊だと思います。 - 2025年7月8日

アイヌの世界に生きる茅辺かのう読み終わった再読『アイヌもやもや』の次に読んだのが、この『アイヌの世界に生きる』だったと思う。 あらためて読み返した。 やはり深い感動がある。 1906年に和人として生まれ、アイヌの家族に養女として育てられた「トキさん」。著者の茅辺かのうは、1973年、トキさんの家に20日間ほど滞在し、彼女の生い立ち、アイヌの暮らし、言葉を書き留めた。 厳しい時代と過酷な自然の中で、トキさんが大切に覚えてきたアイヌの世界。 トキさんの芯からの強さが胸を打ち、著者のまなざしがまっすぐに温かいことに心が救われる。

アイヌの世界に生きる茅辺かのう読み終わった再読『アイヌもやもや』の次に読んだのが、この『アイヌの世界に生きる』だったと思う。 あらためて読み返した。 やはり深い感動がある。 1906年に和人として生まれ、アイヌの家族に養女として育てられた「トキさん」。著者の茅辺かのうは、1973年、トキさんの家に20日間ほど滞在し、彼女の生い立ち、アイヌの暮らし、言葉を書き留めた。 厳しい時代と過酷な自然の中で、トキさんが大切に覚えてきたアイヌの世界。 トキさんの芯からの強さが胸を打ち、著者のまなざしがまっすぐに温かいことに心が救われる。 - 2025年7月1日

読み込み中...