Sanae

@sanaemizushima

Reisen und Lesen

旅行と読書が好きです

- 2026年2月25日

イランの地下世界若宮總読み終わったイランには10年以上前に行って、とてもいい思い出がたくさんある国のひとつ。そして尊敬している在米の友人にイラン出身の夫婦がいる。そして、イラン映画はほぼ外れなく素晴らしい。 世の中のイメージは総じて悪いが、わたしはイランが好きだ。 そして今のイランの状況。もっと知りたいと思い手に取った。 これがなんとも興味深く、話を聴いている感覚で読むことができ、たびたびクスリと、時々声に出して笑ってしまいながら読み終えた。 イラン人は自分の国のことをかなり客観視できているという点では、私たちも見習いたいところではある。旧体制への漠然としたイメージだけで王政復古の運動を革命の時代を知らない若者が増えており、表層だけで捉えて大きな動きになる、というようなことは世界共通だと思った。 著者のイランの人々を愛する気持ちが強すぎて、真実を伝えたために政府から入国拒否を喰らわないよう偽名で著したもの。イラン人との交流を通じてニュースには乗ってこない(とはいえイラン関連のニュースはもともととても少ないが)こともたくさん窺い知ることができた。 何かに偏ることなく、イラン人とフェアに話して冷静に見つめ書かれた本であると思う。面白かった!

イランの地下世界若宮總読み終わったイランには10年以上前に行って、とてもいい思い出がたくさんある国のひとつ。そして尊敬している在米の友人にイラン出身の夫婦がいる。そして、イラン映画はほぼ外れなく素晴らしい。 世の中のイメージは総じて悪いが、わたしはイランが好きだ。 そして今のイランの状況。もっと知りたいと思い手に取った。 これがなんとも興味深く、話を聴いている感覚で読むことができ、たびたびクスリと、時々声に出して笑ってしまいながら読み終えた。 イラン人は自分の国のことをかなり客観視できているという点では、私たちも見習いたいところではある。旧体制への漠然としたイメージだけで王政復古の運動を革命の時代を知らない若者が増えており、表層だけで捉えて大きな動きになる、というようなことは世界共通だと思った。 著者のイランの人々を愛する気持ちが強すぎて、真実を伝えたために政府から入国拒否を喰らわないよう偽名で著したもの。イラン人との交流を通じてニュースには乗ってこない(とはいえイラン関連のニュースはもともととても少ないが)こともたくさん窺い知ることができた。 何かに偏ることなく、イラン人とフェアに話して冷静に見つめ書かれた本であると思う。面白かった! - 2026年2月20日

トルコから世界を見る内藤正典読み終わった岩波新書の「トルコ 建国100年の自画像」著者の他の本を探してみると、ティーンから楽しめるこちらの本を見つけて図書館で借りてきて読んだ。 このシリーズは他にも興味深いのがたくさんあって、いろいろ読んでみたい。 まず「トルコから世界を見る」というタイトルがとても魅力的。アジアとヨーロッパの交差点というのはよく言われることだが、そこから世界を見るとはどういうことなのか。 自分のものさしで人を測ってはいけないというのはよくいうことではあるが、それは具体的にどういうことなのか。さまざまな例を紹介して、自分たちに無意識にあったものさしを示してくれる本だった。 ドイツにいるトルコ人の話から、日本に来ている外国人の話など、身近にある問題も提示して、岩波新書よりも近くで話を聞いているような、そんな感じ。 最後の章で、ニューワールドオーダー(世界秩序)という言葉がよく聞かれるが、軍事力や経済力に依存して秩序によって平和を維持することより、文化を異にする社会どうしの間に、なんとか共存を可能にするコモンセンス(共通の理解)を作り出すことのほうが大切だと思っている、と書かれていた。 今のギリギリの世界に訴えたい言葉ではある。お互いを理解するということの真反対に進んでいて、これは取り返しがつくのかどうなのか。実践する人は少なからずいる。諦めずにお互いを理解することのほうに進みたい。

トルコから世界を見る内藤正典読み終わった岩波新書の「トルコ 建国100年の自画像」著者の他の本を探してみると、ティーンから楽しめるこちらの本を見つけて図書館で借りてきて読んだ。 このシリーズは他にも興味深いのがたくさんあって、いろいろ読んでみたい。 まず「トルコから世界を見る」というタイトルがとても魅力的。アジアとヨーロッパの交差点というのはよく言われることだが、そこから世界を見るとはどういうことなのか。 自分のものさしで人を測ってはいけないというのはよくいうことではあるが、それは具体的にどういうことなのか。さまざまな例を紹介して、自分たちに無意識にあったものさしを示してくれる本だった。 ドイツにいるトルコ人の話から、日本に来ている外国人の話など、身近にある問題も提示して、岩波新書よりも近くで話を聞いているような、そんな感じ。 最後の章で、ニューワールドオーダー(世界秩序)という言葉がよく聞かれるが、軍事力や経済力に依存して秩序によって平和を維持することより、文化を異にする社会どうしの間に、なんとか共存を可能にするコモンセンス(共通の理解)を作り出すことのほうが大切だと思っている、と書かれていた。 今のギリギリの世界に訴えたい言葉ではある。お互いを理解するということの真反対に進んでいて、これは取り返しがつくのかどうなのか。実践する人は少なからずいる。諦めずにお互いを理解することのほうに進みたい。 - 2026年2月18日

わたしもナグネだから伊東順子胸にジンとくる。大切な一冊になった。 伊東順子さんの著書は初めて読んだのだが、お人柄が素敵で他の本も読んでみたい。インタビューでお話を引き出すのもお人柄だと思うし、考え方が個人的にとても励まされた。 そして、次の旅のきっかけやアイデアもいただいた! キャンドル革命、尹大統領の戒厳令へのデモの勇敢な韓国人の姿をわたしはとても尊敬している。 民主化を自らの手で勝ち取った韓国の人は強い。 それとは対照的に、アメリカから民主主義を与えられわたしたちは、、、みたいなコンプレックスがどうもわたしにはあるみたいなのだ。 「第二次大戦後、アジアで曲がりなりにも民主主義的な制度を許されたのは日本だけだった。たとえ米占領軍から与えられたものだとしても、それが不完全な民主主義だったとしても(そもそも民主主義に完成形はなく、いつだって途上にある)、私たちには言論の自由と表現の自由があった。」(p232) この言論と表現の自由で、日本にも市民運動を頑張って他者のために闘う人がいた(いる)ことを伊東さんの本からたくさん教えてもらった。自己卑下している場合ではなく、前を向かないと、と思わせてくれた。 「今、アジアの民主主義にとって日韓の役割はとても重要だと思う。そうだ、私たちはアジアの民主主義のベースキャンプを作ろう。キムさんとそんな話をした。」 Bad Bunnyのショーで南北アメリカ大陸が一丸となった瞬間に圧倒され、世界を見渡したときに、隣国とのこういう関係ってすごく大事なんじゃないかと思った。 わたしの住むアジアにはミャンマー、タイとカンボジア問題、韓国も朝鮮の南北問題がずっとある。そして中国のこともある。 ベースキャンプかぁ、いいな!と思った。 「私たちの関係性は自由であり、フェアである」(p234) 「民主主義を守るために(デモや集会も大事だけど)それぞれの場所でできることをやる」(p238) などなど。励まされる言葉がいっぱいだった。 韓国との関係には良書が多いので、これからもいろいろ読んで考えていく。

わたしもナグネだから伊東順子胸にジンとくる。大切な一冊になった。 伊東順子さんの著書は初めて読んだのだが、お人柄が素敵で他の本も読んでみたい。インタビューでお話を引き出すのもお人柄だと思うし、考え方が個人的にとても励まされた。 そして、次の旅のきっかけやアイデアもいただいた! キャンドル革命、尹大統領の戒厳令へのデモの勇敢な韓国人の姿をわたしはとても尊敬している。 民主化を自らの手で勝ち取った韓国の人は強い。 それとは対照的に、アメリカから民主主義を与えられわたしたちは、、、みたいなコンプレックスがどうもわたしにはあるみたいなのだ。 「第二次大戦後、アジアで曲がりなりにも民主主義的な制度を許されたのは日本だけだった。たとえ米占領軍から与えられたものだとしても、それが不完全な民主主義だったとしても(そもそも民主主義に完成形はなく、いつだって途上にある)、私たちには言論の自由と表現の自由があった。」(p232) この言論と表現の自由で、日本にも市民運動を頑張って他者のために闘う人がいた(いる)ことを伊東さんの本からたくさん教えてもらった。自己卑下している場合ではなく、前を向かないと、と思わせてくれた。 「今、アジアの民主主義にとって日韓の役割はとても重要だと思う。そうだ、私たちはアジアの民主主義のベースキャンプを作ろう。キムさんとそんな話をした。」 Bad Bunnyのショーで南北アメリカ大陸が一丸となった瞬間に圧倒され、世界を見渡したときに、隣国とのこういう関係ってすごく大事なんじゃないかと思った。 わたしの住むアジアにはミャンマー、タイとカンボジア問題、韓国も朝鮮の南北問題がずっとある。そして中国のこともある。 ベースキャンプかぁ、いいな!と思った。 「私たちの関係性は自由であり、フェアである」(p234) 「民主主義を守るために(デモや集会も大事だけど)それぞれの場所でできることをやる」(p238) などなど。励まされる言葉がいっぱいだった。 韓国との関係には良書が多いので、これからもいろいろ読んで考えていく。 - 2026年2月18日

朝と夕ヨン・フォッセ,伊達朱実読み終わった装丁も含めて宝物のような一冊。不思議な読書体験。 ミニマムだからこそ景色が思い描きやすく、人間がこの世に産まれて、そして死んでいくことを想う。シンプルに感動する作品だった。 わたしは「だれか、来る」より好きな作品。

朝と夕ヨン・フォッセ,伊達朱実読み終わった装丁も含めて宝物のような一冊。不思議な読書体験。 ミニマムだからこそ景色が思い描きやすく、人間がこの世に産まれて、そして死んでいくことを想う。シンプルに感動する作品だった。 わたしは「だれか、来る」より好きな作品。 - 2026年2月17日

背表紙の学校奈倉有里読みたい

背表紙の学校奈倉有里読みたい - 2026年2月14日

奴隷・骨・ブロンズ井野瀬久美惠読み終わっためちゃくちゃ面白く読んだ! 今まで読んで知っていたことがバラついていた点と点が線で繋がったところも多くて、そこもスッキリ気持ちよく、新たに知ったことも今後の読書経験につながっていきそうでワクワクする。 いつも本屋さんの棚で、なぜバルカス=リョサがケルト人について書いているのか想像がつかなかった。(「ケルト人の夢」のこと) それもケイスメントという実在する主人公がいて、脱植民地化の正義にために闘った人物をモデルにした長編小説だということを知る。分厚くて物怖じしていたけど俄然関心が湧く。近いうち読みたい。 レディトラベラーのメアリー・キングズリやブラジルのプトゥマヨ大虐殺は他の本でも聞き知っていたけど、また見え方が広がったような気がする。 過去につながっている今、ということを考えることができ、自分のこととしても考えることができたし、どのテーマも個人的に好きな分野だったので、また何か違う本で被ったテーマが出てきたら、振り返って重ねて読んでいきたい。

奴隷・骨・ブロンズ井野瀬久美惠読み終わっためちゃくちゃ面白く読んだ! 今まで読んで知っていたことがバラついていた点と点が線で繋がったところも多くて、そこもスッキリ気持ちよく、新たに知ったことも今後の読書経験につながっていきそうでワクワクする。 いつも本屋さんの棚で、なぜバルカス=リョサがケルト人について書いているのか想像がつかなかった。(「ケルト人の夢」のこと) それもケイスメントという実在する主人公がいて、脱植民地化の正義にために闘った人物をモデルにした長編小説だということを知る。分厚くて物怖じしていたけど俄然関心が湧く。近いうち読みたい。 レディトラベラーのメアリー・キングズリやブラジルのプトゥマヨ大虐殺は他の本でも聞き知っていたけど、また見え方が広がったような気がする。 過去につながっている今、ということを考えることができ、自分のこととしても考えることができたし、どのテーマも個人的に好きな分野だったので、また何か違う本で被ったテーマが出てきたら、振り返って重ねて読んでいきたい。 - 2026年2月11日

戦争みたいな味がするグレイス・M・チョー,石山徳子読み終わった食べることは生きること。 何を食べるか、それを食べることによって自身のアイデンティティを保つということにもなり、食を通じて相手の理解を得るということ、反対に、その土地の料理を通じて、そこに適応するためのひとつの手段にもなるという、身体生命の維持だけでなく、精神生命の維持にも重要な役割を担うことを感じた本だった。 包み隠すことなく、全てを著書に著してくれた著者の勇気、著者の母の病状や過去の内容に圧倒され、時にこちらも引きづられ、読むのに辛い場面もあった。 お母さまも本を書くことについて「わたしはあなたに、そうしてほしい」とおっしゃった勇気。きっと多くの方が励まされ、共感したのだろうと思う。 戦争とは戦だけではないこと。 「奴隷制と強制労働の違いって何?」という会話場面が出てきたが、私自身も常に思っていることだった。 歴史修正主義が蔓延るこの世の中だからこそ、日本でもっと読まれていくべき本だと思った。

戦争みたいな味がするグレイス・M・チョー,石山徳子読み終わった食べることは生きること。 何を食べるか、それを食べることによって自身のアイデンティティを保つということにもなり、食を通じて相手の理解を得るということ、反対に、その土地の料理を通じて、そこに適応するためのひとつの手段にもなるという、身体生命の維持だけでなく、精神生命の維持にも重要な役割を担うことを感じた本だった。 包み隠すことなく、全てを著書に著してくれた著者の勇気、著者の母の病状や過去の内容に圧倒され、時にこちらも引きづられ、読むのに辛い場面もあった。 お母さまも本を書くことについて「わたしはあなたに、そうしてほしい」とおっしゃった勇気。きっと多くの方が励まされ、共感したのだろうと思う。 戦争とは戦だけではないこと。 「奴隷制と強制労働の違いって何?」という会話場面が出てきたが、私自身も常に思っていることだった。 歴史修正主義が蔓延るこの世の中だからこそ、日本でもっと読まれていくべき本だと思った。 - 2026年2月7日

人間の声でキャロル・ギリガン読み終わったケアの本を読むと、いつも気づきをもらう。 女性であるが故に弱者となることが多く、女性の立場からの問題が見えやすいし、読んでいて共感しやすい。 この本にも女性の特有の問題が多く書かれているが、男性が成長過程で「男らしさ」を求められていくこと、成人して無意識に「男らしさ」を手放せずに問題を抱えるエピソードについて書かれており、この問題についてきちんと考えたことがなかったことに気づく。 女性が権利や立場の向上を声高に叫ぶだけではジェンダー二元論や家父長制は変わらない。 男性の弱さを皆が認め引き受けることも、ここで提起されている言葉“audacityオーダシティ”=「不逞不遜な大胆さ」にも繋がるんだろうと思う。 ケアリングには、話を聴くだけではなく、聞くことも大切というのも大事だと思った。 ともに在ること。言葉だけではない、過ごす時間が癒しにもなるということはよくわかる。 思っていることを口に出す勇気。それは「関係性」を保つためだと思う。 物語の辻褄を合わせようとする前に、まずその物語を受け止める。人間自体が矛盾を抱えた生き物だと思うから。 まだまだ理解に及んでいない部分があるように思う。著者の他のものやこの本も繰り返し読んでいこうと思う。

人間の声でキャロル・ギリガン読み終わったケアの本を読むと、いつも気づきをもらう。 女性であるが故に弱者となることが多く、女性の立場からの問題が見えやすいし、読んでいて共感しやすい。 この本にも女性の特有の問題が多く書かれているが、男性が成長過程で「男らしさ」を求められていくこと、成人して無意識に「男らしさ」を手放せずに問題を抱えるエピソードについて書かれており、この問題についてきちんと考えたことがなかったことに気づく。 女性が権利や立場の向上を声高に叫ぶだけではジェンダー二元論や家父長制は変わらない。 男性の弱さを皆が認め引き受けることも、ここで提起されている言葉“audacityオーダシティ”=「不逞不遜な大胆さ」にも繋がるんだろうと思う。 ケアリングには、話を聴くだけではなく、聞くことも大切というのも大事だと思った。 ともに在ること。言葉だけではない、過ごす時間が癒しにもなるということはよくわかる。 思っていることを口に出す勇気。それは「関係性」を保つためだと思う。 物語の辻褄を合わせようとする前に、まずその物語を受け止める。人間自体が矛盾を抱えた生き物だと思うから。 まだまだ理解に及んでいない部分があるように思う。著者の他のものやこの本も繰り返し読んでいこうと思う。 - 2026年2月5日

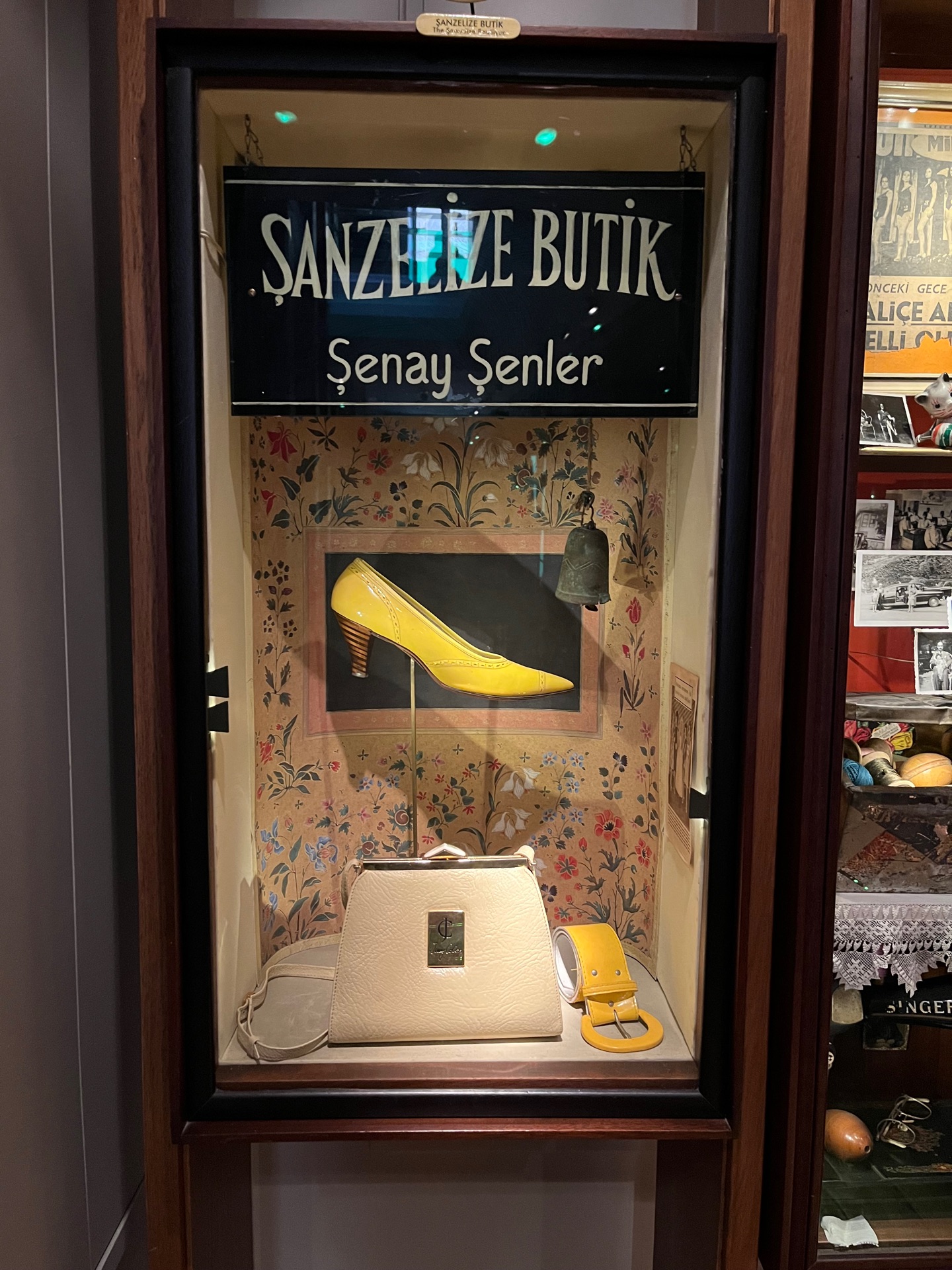

無垢の博物館 上オルハン・パムク,宮下遼また読みたいイスタンブルにある無垢の博物館、ストーリーの始まりのこの展示を見て、読んだ時のことがありありと蘇り感動した。 大きな国家、抒情詩的なニュアンスもあるメトロポリタン博物館や大英博物館はすでにあるので、今必要なのは個々人の物語→小説、というような説明書きがあり、このコンセプトもすごく気に入った。 また読みたい、そしてまた行きたい。

無垢の博物館 上オルハン・パムク,宮下遼また読みたいイスタンブルにある無垢の博物館、ストーリーの始まりのこの展示を見て、読んだ時のことがありありと蘇り感動した。 大きな国家、抒情詩的なニュアンスもあるメトロポリタン博物館や大英博物館はすでにあるので、今必要なのは個々人の物語→小説、というような説明書きがあり、このコンセプトもすごく気に入った。 また読みたい、そしてまた行きたい。

- 2026年2月4日

- 2026年2月1日

雪〔新訳版〕 下 (ハヤカワepi文庫)オルハン・パムク読み終わった下巻になって明らかになることが多く、物語っているのが誰なのかもわかる。 “あらゆる人間の内奥には心の地図や雪の結晶図が秘められていて、遠目で見れば似たり寄ったりであるはずの人類が、実際にはどれほど異なっていて、互いに理解しえない未知の存在であるかを証明するためには、この雪の結晶を描くしかない” 結晶の軸線は「記憶」「想像」「理性」として、この詩人は作品を世に発表しようとした。 雪に例えたこの表現がとても印象的。 宗教的観念で、女性のスカーフの有無は一つの判断材料であるかもしれないが、その限りではない。しかし唯一の目に見える判断材料であるが故に、女性は辛い立場に置かれる。 女性がスカーフを脱ぐこと、抗議のために自殺すること、こういうことが理性を持った行為であるのはわかるが、やはり彼女たちへの理解は難しい。 トルコを西へ東へ、いろんな主義を持つ人と話して感銘を受け、自由にあっちへこっちへ行く。Kaのように勇気ある発言もできないし、警察に連れて行かれるリスクなどなかったし、だけどこの本をこの旅の道連れにして本当に良かったと思った。

雪〔新訳版〕 下 (ハヤカワepi文庫)オルハン・パムク読み終わった下巻になって明らかになることが多く、物語っているのが誰なのかもわかる。 “あらゆる人間の内奥には心の地図や雪の結晶図が秘められていて、遠目で見れば似たり寄ったりであるはずの人類が、実際にはどれほど異なっていて、互いに理解しえない未知の存在であるかを証明するためには、この雪の結晶を描くしかない” 結晶の軸線は「記憶」「想像」「理性」として、この詩人は作品を世に発表しようとした。 雪に例えたこの表現がとても印象的。 宗教的観念で、女性のスカーフの有無は一つの判断材料であるかもしれないが、その限りではない。しかし唯一の目に見える判断材料であるが故に、女性は辛い立場に置かれる。 女性がスカーフを脱ぐこと、抗議のために自殺すること、こういうことが理性を持った行為であるのはわかるが、やはり彼女たちへの理解は難しい。 トルコを西へ東へ、いろんな主義を持つ人と話して感銘を受け、自由にあっちへこっちへ行く。Kaのように勇気ある発言もできないし、警察に連れて行かれるリスクなどなかったし、だけどこの本をこの旅の道連れにして本当に良かったと思った。 - 2026年2月1日

雪〔新訳版〕 上 (ハヤカワepi文庫)オルハン・パムク,宮下遼読み終わった世俗主義とイスラム主義、トルコ人とクルド人、あるいは他の少数民族、そして経済格差。 ドイツに住む詩人が少女の自殺が多発しているということで取材のため地元へ赴く。 かつては賑わっていた小さな町の荒廃した描写、そこに降り続く雪が美しい。 上巻は雪が降り積もる背景から、詩人Kaが恋をしたイペキ、取材の駆け引きなどが展開されていく。 たまたまこれを読んでいるタイミングでイスタンブル現代美術館でAli Kazma写真展を観る機会があり、この時初めてパムクが絵を描く人だと知る。 Kazma氏はビデオアーティストで、パムクの映像作品があり、モレスキンに次々と絵を描いていた。あぁ、だからパムクの書く小説は風景が生き生きとして美しいのか!と思った。

雪〔新訳版〕 上 (ハヤカワepi文庫)オルハン・パムク,宮下遼読み終わった世俗主義とイスラム主義、トルコ人とクルド人、あるいは他の少数民族、そして経済格差。 ドイツに住む詩人が少女の自殺が多発しているということで取材のため地元へ赴く。 かつては賑わっていた小さな町の荒廃した描写、そこに降り続く雪が美しい。 上巻は雪が降り積もる背景から、詩人Kaが恋をしたイペキ、取材の駆け引きなどが展開されていく。 たまたまこれを読んでいるタイミングでイスタンブル現代美術館でAli Kazma写真展を観る機会があり、この時初めてパムクが絵を描く人だと知る。 Kazma氏はビデオアーティストで、パムクの映像作品があり、モレスキンに次々と絵を描いていた。あぁ、だからパムクの書く小説は風景が生き生きとして美しいのか!と思った。 - 2026年1月30日

3934km 国境を越えてフアン・カルロス・ケサダス,星野由美気になる

3934km 国境を越えてフアン・カルロス・ケサダス,星野由美気になる - 2026年1月22日

トルコ 建国一〇〇年の自画像内藤正典読み終わった知識がないと、欧米メディアの内容をほぼそのまま報道する日本にいては、トルコを正しく見ることができていなかったと思った。 クルドの問題、アルメニア人虐殺、ウクライナ戦争については、トルコ寄り感が否めないが、それでもやはり読んでよかったと思う。 アタトゥルクが共和国を建国し、エルドアン登場について、トルコがどんなふうに歩んんできたのか。 近代化と伝統的な生活の間で、イスラム主義と西洋文明の間で、周囲が穏やかでない中で常に主張を一貫させている。むしろそうじゃないと、あっという間に乱れてしまうだろう。 こんなにリラ安でもトルコが日本より悲壮感がないこともこの本を通じてよくわかった。

トルコ 建国一〇〇年の自画像内藤正典読み終わった知識がないと、欧米メディアの内容をほぼそのまま報道する日本にいては、トルコを正しく見ることができていなかったと思った。 クルドの問題、アルメニア人虐殺、ウクライナ戦争については、トルコ寄り感が否めないが、それでもやはり読んでよかったと思う。 アタトゥルクが共和国を建国し、エルドアン登場について、トルコがどんなふうに歩んんできたのか。 近代化と伝統的な生活の間で、イスラム主義と西洋文明の間で、周囲が穏やかでない中で常に主張を一貫させている。むしろそうじゃないと、あっという間に乱れてしまうだろう。 こんなにリラ安でもトルコが日本より悲壮感がないこともこの本を通じてよくわかった。 - 2026年1月18日

読み終わったこれを読んでまさか泣くなんてことを想像していなかった。 スカルノ政権からスハルト政権へ交代、そして9月30日事件による反共運動によってプラムディヤはブル島へ政治囚として収監される。 この期間に書かれた『ブル島四部作』が日本でも有名で、これを読んでわたしはこの作家が好きになったのだが、どのように書かれたかという経緯が詳細に書かれている。 収監者は知識人でも農作業や建設など肉体労働を課されたが、ある時から執筆を許された。 インドネシアの植民の状態から独立へのストーリー、歴史小説を書こうにも、参考にする資料が収監されたところにはない。政治囚には届けてくれるあてもない。 しかし、作家と他の政治囚の中で読書共同体というべきものが成立していたそうだ。作者が仲間たちへ語り、作者に感想を述べる。事実関係についての誤りを指摘、それがまた作品作りに生かされる。 家族に宛てた手紙に書かれていること “みんなの親切は決して忘れない。彼らは遠くから、ときには10キロも離れたところから、わざわざバナナやパパイヤや魚を担いで届けてくれた。彼らのひとりひとりに恩返しすることはできないとわかっているが、それでも人として恩返しをしなければならない。”(p306) 究極の状況の中で政治囚同士が助け合い、気高い心を持った人々が大勢いたからこそ、世に送り出された作品でもあるんだなと胸を打たれた。 ジャワ語の丁寧体が7つにも分けられていて、このジャワ文化がインドネシアの権力体制を維持しているのではないかという作家からの示唆だったり、9月30日事件に対する適切な対応や謝罪についても、彼自身が被害者だということを差し引いたとしても、権力に阿らない、正義を追求する人なのだということがよくわかった。 だからこそプラムディヤを読んで多くの読者は胸を打つんだと思ったし、これからも何度も読み返していこうと思った。 上下合わせて1000ページ弱だったけど、全く飽きることなく読み続け、本当に本当に素晴らしい読書体験だった。

読み終わったこれを読んでまさか泣くなんてことを想像していなかった。 スカルノ政権からスハルト政権へ交代、そして9月30日事件による反共運動によってプラムディヤはブル島へ政治囚として収監される。 この期間に書かれた『ブル島四部作』が日本でも有名で、これを読んでわたしはこの作家が好きになったのだが、どのように書かれたかという経緯が詳細に書かれている。 収監者は知識人でも農作業や建設など肉体労働を課されたが、ある時から執筆を許された。 インドネシアの植民の状態から独立へのストーリー、歴史小説を書こうにも、参考にする資料が収監されたところにはない。政治囚には届けてくれるあてもない。 しかし、作家と他の政治囚の中で読書共同体というべきものが成立していたそうだ。作者が仲間たちへ語り、作者に感想を述べる。事実関係についての誤りを指摘、それがまた作品作りに生かされる。 家族に宛てた手紙に書かれていること “みんなの親切は決して忘れない。彼らは遠くから、ときには10キロも離れたところから、わざわざバナナやパパイヤや魚を担いで届けてくれた。彼らのひとりひとりに恩返しすることはできないとわかっているが、それでも人として恩返しをしなければならない。”(p306) 究極の状況の中で政治囚同士が助け合い、気高い心を持った人々が大勢いたからこそ、世に送り出された作品でもあるんだなと胸を打たれた。 ジャワ語の丁寧体が7つにも分けられていて、このジャワ文化がインドネシアの権力体制を維持しているのではないかという作家からの示唆だったり、9月30日事件に対する適切な対応や謝罪についても、彼自身が被害者だということを差し引いたとしても、権力に阿らない、正義を追求する人なのだということがよくわかった。 だからこそプラムディヤを読んで多くの読者は胸を打つんだと思ったし、これからも何度も読み返していこうと思った。 上下合わせて1000ページ弱だったけど、全く飽きることなく読み続け、本当に本当に素晴らしい読書体験だった。 - 2026年1月15日

平等について、いま話したいことトマ・ピケティ,マイケル・サンデル,岡本麻左子読み終わったこの対談の中では、平等の三つの側面について話が展開していく。 一つ目が経済における所得と富の再分配について。 二つ目が政治における発言権、権限、参加について。 そして三つ目が、“尊厳”、“身分”、“尊重”、“承認”、“敬意”、“尊敬”について、ということ。 マイケル・サンデルはこの三つ目の平等に尊重され、承認される、そういうことが整わない限り、最初の二項目の実現は難しいのではないか、という。 この三つ目は心当たりがある。 低賃金や失業のことだけではなく、社会から認められることがなく、尊重もされずに生きて来た人々が急に”日本人ファースト”というスローガンを聞いたとき、焚き付けられたかのように賛同するというのはこういうことではないんだろうか。 富の再分配からもたらされる福祉サービスや教育の平等、過度なグローバリゼーションがもたらした失敗、移民問題と左派の弱みなど勉強になった。 マイケル・サンデルもトマ・ピケティも超有名な学者でありながら、わたしは今まで著書を読んだことがない。しかし去年、ナンシー・フレイザーの新書を読んで面白いと思ったので、少しずつ読んでいければいいなと思った。

平等について、いま話したいことトマ・ピケティ,マイケル・サンデル,岡本麻左子読み終わったこの対談の中では、平等の三つの側面について話が展開していく。 一つ目が経済における所得と富の再分配について。 二つ目が政治における発言権、権限、参加について。 そして三つ目が、“尊厳”、“身分”、“尊重”、“承認”、“敬意”、“尊敬”について、ということ。 マイケル・サンデルはこの三つ目の平等に尊重され、承認される、そういうことが整わない限り、最初の二項目の実現は難しいのではないか、という。 この三つ目は心当たりがある。 低賃金や失業のことだけではなく、社会から認められることがなく、尊重もされずに生きて来た人々が急に”日本人ファースト”というスローガンを聞いたとき、焚き付けられたかのように賛同するというのはこういうことではないんだろうか。 富の再分配からもたらされる福祉サービスや教育の平等、過度なグローバリゼーションがもたらした失敗、移民問題と左派の弱みなど勉強になった。 マイケル・サンデルもトマ・ピケティも超有名な学者でありながら、わたしは今まで著書を読んだことがない。しかし去年、ナンシー・フレイザーの新書を読んで面白いと思ったので、少しずつ読んでいければいいなと思った。 - 2026年1月10日

読み終わったまずは上巻読了。 インドネシアの作家、プラムディヤがわたしは好きで、なぜこの作家が好きなのかがよくわかった上巻だった。 彼はオランダ植民地時代から、日本軍の占領、独立を経てスカルノ政権からスハルト政権という目まぐるしい時代を生きた作家だった。 マレーシアやフィリピンでは自分と見かけが違うと、彼らはまず英語で話しかける。公用語となっているマレー語やタガログ語ではない。 しかしインドネシアの人々はインドネシア語で話す。当たり前のことのようで、当たり前ではない。 ”国語“のウェイトが先の2カ国より重い。サラワクに住むマレーシア人が同じ島のインドネシア領に行って、インドネシア人に会った時に話していたことだった。 ところが、プラムディヤのこの本の中で書かれていたのは、オランダ植民地時代にはそれぞれジャワ人だったらジャワ語、スンダ人だったらスンダ語、これが第一言語となり、第二言語がオランダ語で、インドネシア語は第三言語だったということだった。 日本軍が来たときからインドネシア語が使われる機会が増えたとのことだが、そこから文学が担った役割がいかほどだったんだろうか。プラムディヤをはじめ、作家が社会を通じて国語の発展のためにも尽力したことが伺える内容だった。 「人間を、歓びと哀しみ、夢と障害、成功と挫折、現実への抵抗と屈服を背負った、まるごとの存在として理解することである。そして文学の問題は生きた存在としての人間の問題である。文学を理解することは人間を理解することであり、その逆もまた真である。」(p323) 「われわれはインドネシアの文化を一言で定義しようとは思わない。われわれがインドネシアの文化について論じるのは、古い文化の産物をピカピカに磨き上げて誇らしげに自慢するためではなく、新しい健全な文化のあり方を考えるためである。」(p382) いい言葉はたくさんあったけれど、特に好きなところ。だからプラムディヤが好きだ。 著者の押川先生の研究や翻訳にもお人柄が現れていて、だからわたしはプラムディヤが好きなんだなと再認識もできた。下巻も楽しみ!

読み終わったまずは上巻読了。 インドネシアの作家、プラムディヤがわたしは好きで、なぜこの作家が好きなのかがよくわかった上巻だった。 彼はオランダ植民地時代から、日本軍の占領、独立を経てスカルノ政権からスハルト政権という目まぐるしい時代を生きた作家だった。 マレーシアやフィリピンでは自分と見かけが違うと、彼らはまず英語で話しかける。公用語となっているマレー語やタガログ語ではない。 しかしインドネシアの人々はインドネシア語で話す。当たり前のことのようで、当たり前ではない。 ”国語“のウェイトが先の2カ国より重い。サラワクに住むマレーシア人が同じ島のインドネシア領に行って、インドネシア人に会った時に話していたことだった。 ところが、プラムディヤのこの本の中で書かれていたのは、オランダ植民地時代にはそれぞれジャワ人だったらジャワ語、スンダ人だったらスンダ語、これが第一言語となり、第二言語がオランダ語で、インドネシア語は第三言語だったということだった。 日本軍が来たときからインドネシア語が使われる機会が増えたとのことだが、そこから文学が担った役割がいかほどだったんだろうか。プラムディヤをはじめ、作家が社会を通じて国語の発展のためにも尽力したことが伺える内容だった。 「人間を、歓びと哀しみ、夢と障害、成功と挫折、現実への抵抗と屈服を背負った、まるごとの存在として理解することである。そして文学の問題は生きた存在としての人間の問題である。文学を理解することは人間を理解することであり、その逆もまた真である。」(p323) 「われわれはインドネシアの文化を一言で定義しようとは思わない。われわれがインドネシアの文化について論じるのは、古い文化の産物をピカピカに磨き上げて誇らしげに自慢するためではなく、新しい健全な文化のあり方を考えるためである。」(p382) いい言葉はたくさんあったけれど、特に好きなところ。だからプラムディヤが好きだ。 著者の押川先生の研究や翻訳にもお人柄が現れていて、だからわたしはプラムディヤが好きなんだなと再認識もできた。下巻も楽しみ! - 2026年1月10日

引き出しに夕方をしまっておいたきむふな,ハン・ガン,斎藤真理子読み終わったハン・ガンの作品は詩でも静かな世界で、空気が澄んでいる。 詩は言葉が少ない分、五感が刺激されるが、心地よく感じる。(ときどき痛みを思うと、辛いのだが) 正月からの世界だけでなく、家のさまざまなゴタゴタの中、少しずつ読んでとてもいい気分転換になった。

引き出しに夕方をしまっておいたきむふな,ハン・ガン,斎藤真理子読み終わったハン・ガンの作品は詩でも静かな世界で、空気が澄んでいる。 詩は言葉が少ない分、五感が刺激されるが、心地よく感じる。(ときどき痛みを思うと、辛いのだが) 正月からの世界だけでなく、家のさまざまなゴタゴタの中、少しずつ読んでとてもいい気分転換になった。 - 2025年12月30日

ケアの倫理とエンパワメント小川公代読み終わった今年は個人的なケア元年。今年最後の読了となるであろう本を小川先生の本で締めくくる! ケアを全てサービスで買おうとなると、とんでもない金額になる。病院や介護保険の代金を支払ってそれで終わり、ということでは決してない。その他諸々こそが大変なのであって、この“ケアの価値”を考えさせられる年でもあった。 わかった気にならない宙吊りのを状態を指す「ネガティヴ・ケイパビリティ」、 他者への想像力が及ぶ自己、開かれた存在を指す「多孔的な自己」、 身体を伴って経験する主観的な「カイロス的時間」、 男らしさ、女らしさという白黒ではない両性具有性 こういった提示が英文学から紐解かれていく小川先生の本に救われた。 ウルフは「人生もろもろの事実ーー結婚したり、子どもを産んだり、埋葬したりすることは最も重要でない事項である」と考えていた(p16) 普段、私より年上の人ばかりでなく、若い人であっても男性と女性と話している時に感じる性格差。結婚、子育て、介護の人生のウェイトが女性はとても重要なこととして語られていることが多く、かたや男性は本当にウェイトが低い。もっと男性の参画が増せばきっと女性にとっても重要度は低くなるんだろうなと思う。 それ故に共感し、印象的な箇所だった。 アーレントがコンラッド「闇の奥」の主人公クルツを指し 「骨の髄まで虚であり、無鉄砲だが意気地がなく、貪欲だが剛毅さはなく、残虐だが勇気はない」と記していることが紹介されていた。(p166) メディアなどで人の話を聞く時に、勇気がある発言なのかどうか、ただ煽られているだけなのではないか、ということを気をつけていこうと思った箇所だった。 来年も良書にたくさん出会えますように。

ケアの倫理とエンパワメント小川公代読み終わった今年は個人的なケア元年。今年最後の読了となるであろう本を小川先生の本で締めくくる! ケアを全てサービスで買おうとなると、とんでもない金額になる。病院や介護保険の代金を支払ってそれで終わり、ということでは決してない。その他諸々こそが大変なのであって、この“ケアの価値”を考えさせられる年でもあった。 わかった気にならない宙吊りのを状態を指す「ネガティヴ・ケイパビリティ」、 他者への想像力が及ぶ自己、開かれた存在を指す「多孔的な自己」、 身体を伴って経験する主観的な「カイロス的時間」、 男らしさ、女らしさという白黒ではない両性具有性 こういった提示が英文学から紐解かれていく小川先生の本に救われた。 ウルフは「人生もろもろの事実ーー結婚したり、子どもを産んだり、埋葬したりすることは最も重要でない事項である」と考えていた(p16) 普段、私より年上の人ばかりでなく、若い人であっても男性と女性と話している時に感じる性格差。結婚、子育て、介護の人生のウェイトが女性はとても重要なこととして語られていることが多く、かたや男性は本当にウェイトが低い。もっと男性の参画が増せばきっと女性にとっても重要度は低くなるんだろうなと思う。 それ故に共感し、印象的な箇所だった。 アーレントがコンラッド「闇の奥」の主人公クルツを指し 「骨の髄まで虚であり、無鉄砲だが意気地がなく、貪欲だが剛毅さはなく、残虐だが勇気はない」と記していることが紹介されていた。(p166) メディアなどで人の話を聞く時に、勇気がある発言なのかどうか、ただ煽られているだけなのではないか、ということを気をつけていこうと思った箇所だった。 来年も良書にたくさん出会えますように。 - 2025年12月26日

その国の奥でくぼたのぞみ,J・M・クッツェー読み終わった装丁が美しい本。くぼたのぞみさん訳の本は装丁は素敵なのが多い。 このクッツェーの作品は読んでいて混乱が多かった。解説を読んで納得だったけど、“べらぼうな妄想小説”だと。 家族と雇用人の愛憎劇かと思えば、最後に宇宙人と思うような存在も出てくる。しかもスペイン語を使う。なんだかついていくのに精一杯で楽しむ余裕があまりなかったのが残念。 南アフリカのアパルトヘイト時代に書かれたもので、厳しい検閲がありながら黒人と白人の交流が描かれているのが印象的だった。

その国の奥でくぼたのぞみ,J・M・クッツェー読み終わった装丁が美しい本。くぼたのぞみさん訳の本は装丁は素敵なのが多い。 このクッツェーの作品は読んでいて混乱が多かった。解説を読んで納得だったけど、“べらぼうな妄想小説”だと。 家族と雇用人の愛憎劇かと思えば、最後に宇宙人と思うような存在も出てくる。しかもスペイン語を使う。なんだかついていくのに精一杯で楽しむ余裕があまりなかったのが残念。 南アフリカのアパルトヘイト時代に書かれたもので、厳しい検閲がありながら黒人と白人の交流が描かれているのが印象的だった。

読み込み中...