人生にコンセプトを

51件の記録

みつ@m-tk2026年1月27日読んでる借りてきた──中高生でも、「実は夢がない」という人は意外と多いはずです。とくに学校では頻繁に夢を尋ねられるため、夢がないことで罪悪感を覚えたり、「友だちは弁護士になるという夢に向かって頑張っているのに、自分はそもそも大学に行きたいのかもわからない・・・・・・」と自己否定につながることもよくあります。でもそれは、夢を持っている人の存在が強く際立っているだけであり、持っていない人だって大勢いるのです。まずはこのことを知ってください。

みつ@m-tk2026年1月27日読んでる借りてきた──中高生でも、「実は夢がない」という人は意外と多いはずです。とくに学校では頻繁に夢を尋ねられるため、夢がないことで罪悪感を覚えたり、「友だちは弁護士になるという夢に向かって頑張っているのに、自分はそもそも大学に行きたいのかもわからない・・・・・・」と自己否定につながることもよくあります。でもそれは、夢を持っている人の存在が強く際立っているだけであり、持っていない人だって大勢いるのです。まずはこのことを知ってください。

為田裕行@tamehiro2025年12月3日ブログに書いた中高生に読んでもらいたいな。人生にコンセプトをたくさん作って、それを判断の軸にしたり、迷ったときに戻れる道にしておく、って大事。うちの会社のコンセプトも考えてみようかな。「Help Schools Become Future Ready」といううちの会社の行動指針もコンセプトと言えるのかな…?

為田裕行@tamehiro2025年12月3日ブログに書いた中高生に読んでもらいたいな。人生にコンセプトをたくさん作って、それを判断の軸にしたり、迷ったときに戻れる道にしておく、って大事。うちの会社のコンセプトも考えてみようかな。「Help Schools Become Future Ready」といううちの会社の行動指針もコンセプトと言えるのかな…?

- ほしの@ho4no_10282025年10月4日読み終わった「コンセプト」とは、自責し過ぎる自分を、「寄り添ってくれる他者」と変える魔法である。 社会や既存の価値観への違和感を言語化することで、「こうあってほしい」という自分の願望を明確にする。 それは、「叶える」というプレッシャーを孕みがちな夢とも違い、柔軟性をもって人生を支えてくれるだろう。

まこと@mkt-xxx2025年9月18日読んでる感想読書日記【頁】123~145 【目次】 第5章 モヤモヤをコンセプトに落とし込む方法 【感想】 ⑴第5章 ※前回の続き ③コンセプトの方向性を決める 方向性を決めるには、下記の手順が必要 1)モヤモヤが何かを言語する 2)モヤモヤの分類をする 3)コンセプトの方向性を決める <例> 1)モヤモヤ ダメ出しばかりでうんざり 2)モヤモヤの分類 メラメラ(怒りモヤモヤ) 3)コンセプトの方向性 ポジティブなコミュニケーションが生まれるコンセプト "モヤモヤが「問い」だとしたら、コンセプトの方向性が答えを導くための「補助線」のようなもの。 この二つの要素を土台にしながら、コンセプトという「解」を導く。" うんうん、なるほどねー。 ④コンセプトを言葉に落とし込む <例> 1)モヤモヤ ダメ出しばかりでうんざり 2)モヤモヤの分類 メラメラ(怒りモヤモヤ) 3)コンセプトの方向性 ポジティブなコミュニケーションが生まれるコンセプト 4)完成したコンセプト:ホメ出し ”モヤモヤの原因となる状況(ダメ出し)を特定し、その真逆の状況につながる方向性のコンセプトを作ろう!という流れを知れば、そんなに難しいことをしているわけではない。” うんうん、そういうことか。 ・コンセプトを作る方法 ①掛け算方式(言葉を掛け合わせる) <例> 人生×服=LifeWear <ポイント> 「軸ワード」を探し、その後で「補強ワード」を足す <軸ワードの見つけ方> 1)より自分の中で機能しそうな言葉に落とし込む 2)最も豊かな物語が生成されうる言葉はどれか、比較していく ②分解法(言葉を分解する) これは特に「モゴモゴ(言葉モヤモヤ)」に対するやり方 --------------------------------------- <例> 「生きる」という言葉 → 抽象度が高い コロナの時は、「生きる」というより「生き延びる」をしている感覚だった。 音楽やスポーツは「不要不急」とされ、後回しにされていており、実際は息苦しい生活だった。 音楽やスポーツが不足すると、生活の潤いがなくなることにつながる。 生きるという言葉には、「生きる」「生き延びる」「生き生きと生きる」という3つのコンセプトとして分解することで、意識も変わってくる。 --------------------------------------- おぉー!と思った。分解法ってそういうことね。 わかりやすかった! ③穴埋め方(言葉を埋める) 著者のコンセプト「企画のいうえおあ」を例に、説明があった。 「いうえおあ」には、それぞれの言葉が当てはめてある。 なぜ、「あいうえお」ではないかというと、コンセプトをより運用しやすいようにという思いから、順番を決めたとのことだった。 例えば、「あいえお」は決まったけど、「え」が決まらない。そういったときは、「不足している言葉を強制的に埋めようとする」ことでうまれるコンセプトもあるのだそう。 ただ、辻褄が合うのか、普遍性があるのか、応用が効くのかと耐久テストは必ず実施する必要があるとのことだった。 ④ペアリング法(言葉をペアで考える) 著者のコンセプト「ビッグマウス、スモールアクション」がわかりやすかった。 大きなチャレンジをするには、ビッグマウスである必要がある。 でも、少しずつ、試行錯誤し、開発し、コツコツと積み重ねることで、実現させる。 そのため、やることは、スモールアクション。 コンセプトの本質は新常識な要素が含まれていること。 でも、みんなが知っている2つの言葉を「初めての組み合わせ」で提示することがポイントとのことだった。 なるほどね!うんうん。 ⑵第5章にあった「感動ポルノ」について 著書が「なんだか障害者って感動的なストーリーにからめとられることが多すぎるな…」とモヤモヤしていたときの話だった。 それについては、私自身もよくモヤモヤしていた。 「障害者=感動をもたらす」みたいな番組すらあり、ずっとモヤモヤしていた。 よく家族にそういったことを話していた記憶もある。 実はこの風潮はすでにコンセプト化されていたらしい。 それは「感動ポルノ」という、自らも障害者で、オーストラリアのジャーナリストでコメディアンのステラ・ヤングが提唱した言葉とのこと。 ”障害者は健常者を感動させるために生きているわけじゃないんだよ”という痛烈な批判が含まれたコンセプトだそう。 「障害者=感動をもたらす」とか思っている人、多かったのかもね。

まこと@mkt-xxx2025年9月18日読んでる感想読書日記【頁】123~145 【目次】 第5章 モヤモヤをコンセプトに落とし込む方法 【感想】 ⑴第5章 ※前回の続き ③コンセプトの方向性を決める 方向性を決めるには、下記の手順が必要 1)モヤモヤが何かを言語する 2)モヤモヤの分類をする 3)コンセプトの方向性を決める <例> 1)モヤモヤ ダメ出しばかりでうんざり 2)モヤモヤの分類 メラメラ(怒りモヤモヤ) 3)コンセプトの方向性 ポジティブなコミュニケーションが生まれるコンセプト "モヤモヤが「問い」だとしたら、コンセプトの方向性が答えを導くための「補助線」のようなもの。 この二つの要素を土台にしながら、コンセプトという「解」を導く。" うんうん、なるほどねー。 ④コンセプトを言葉に落とし込む <例> 1)モヤモヤ ダメ出しばかりでうんざり 2)モヤモヤの分類 メラメラ(怒りモヤモヤ) 3)コンセプトの方向性 ポジティブなコミュニケーションが生まれるコンセプト 4)完成したコンセプト:ホメ出し ”モヤモヤの原因となる状況(ダメ出し)を特定し、その真逆の状況につながる方向性のコンセプトを作ろう!という流れを知れば、そんなに難しいことをしているわけではない。” うんうん、そういうことか。 ・コンセプトを作る方法 ①掛け算方式(言葉を掛け合わせる) <例> 人生×服=LifeWear <ポイント> 「軸ワード」を探し、その後で「補強ワード」を足す <軸ワードの見つけ方> 1)より自分の中で機能しそうな言葉に落とし込む 2)最も豊かな物語が生成されうる言葉はどれか、比較していく ②分解法(言葉を分解する) これは特に「モゴモゴ(言葉モヤモヤ)」に対するやり方 --------------------------------------- <例> 「生きる」という言葉 → 抽象度が高い コロナの時は、「生きる」というより「生き延びる」をしている感覚だった。 音楽やスポーツは「不要不急」とされ、後回しにされていており、実際は息苦しい生活だった。 音楽やスポーツが不足すると、生活の潤いがなくなることにつながる。 生きるという言葉には、「生きる」「生き延びる」「生き生きと生きる」という3つのコンセプトとして分解することで、意識も変わってくる。 --------------------------------------- おぉー!と思った。分解法ってそういうことね。 わかりやすかった! ③穴埋め方(言葉を埋める) 著者のコンセプト「企画のいうえおあ」を例に、説明があった。 「いうえおあ」には、それぞれの言葉が当てはめてある。 なぜ、「あいうえお」ではないかというと、コンセプトをより運用しやすいようにという思いから、順番を決めたとのことだった。 例えば、「あいえお」は決まったけど、「え」が決まらない。そういったときは、「不足している言葉を強制的に埋めようとする」ことでうまれるコンセプトもあるのだそう。 ただ、辻褄が合うのか、普遍性があるのか、応用が効くのかと耐久テストは必ず実施する必要があるとのことだった。 ④ペアリング法(言葉をペアで考える) 著者のコンセプト「ビッグマウス、スモールアクション」がわかりやすかった。 大きなチャレンジをするには、ビッグマウスである必要がある。 でも、少しずつ、試行錯誤し、開発し、コツコツと積み重ねることで、実現させる。 そのため、やることは、スモールアクション。 コンセプトの本質は新常識な要素が含まれていること。 でも、みんなが知っている2つの言葉を「初めての組み合わせ」で提示することがポイントとのことだった。 なるほどね!うんうん。 ⑵第5章にあった「感動ポルノ」について 著書が「なんだか障害者って感動的なストーリーにからめとられることが多すぎるな…」とモヤモヤしていたときの話だった。 それについては、私自身もよくモヤモヤしていた。 「障害者=感動をもたらす」みたいな番組すらあり、ずっとモヤモヤしていた。 よく家族にそういったことを話していた記憶もある。 実はこの風潮はすでにコンセプト化されていたらしい。 それは「感動ポルノ」という、自らも障害者で、オーストラリアのジャーナリストでコメディアンのステラ・ヤングが提唱した言葉とのこと。 ”障害者は健常者を感動させるために生きているわけじゃないんだよ”という痛烈な批判が含まれたコンセプトだそう。 「障害者=感動をもたらす」とか思っている人、多かったのかもね。

まこと@mkt-xxx2025年9月18日読んでる読み終わった感想読書日記【頁】147~191 【目次】 第6章 コンセプトは借りてもいい 第7章 コンセプトは軽やかに、しなやかに 【感想】 (1)モヤモヤとしたときがコンセプトの始まり そうだね。この本の初めからそう書いてあった。 その通りだと理解した。 (2)「あなた」と「モヤモヤした感情」を切り分ける モヤモヤとしたとき、「モヤモヤさんがやってきた」と、さんづけすることでこの感情を客体化して、自分とは切り離した存在と考える。 これは良い考えだ。モヤモヤって、どうしても嫌な感情だもんね。 自己肯定感を強くしなきゃって考えてしまう。 でも、モヤモヤしたときがコンセプトの始まりと考えると、前向きだよね。 良いと思った。

まこと@mkt-xxx2025年9月18日読んでる読み終わった感想読書日記【頁】147~191 【目次】 第6章 コンセプトは借りてもいい 第7章 コンセプトは軽やかに、しなやかに 【感想】 (1)モヤモヤとしたときがコンセプトの始まり そうだね。この本の初めからそう書いてあった。 その通りだと理解した。 (2)「あなた」と「モヤモヤした感情」を切り分ける モヤモヤとしたとき、「モヤモヤさんがやってきた」と、さんづけすることでこの感情を客体化して、自分とは切り離した存在と考える。 これは良い考えだ。モヤモヤって、どうしても嫌な感情だもんね。 自己肯定感を強くしなきゃって考えてしまう。 でも、モヤモヤしたときがコンセプトの始まりと考えると、前向きだよね。 良いと思った。

まこと@mkt-xxx2025年9月17日読んでる感想読書日記【頁】79~122 【目次】 第3章 夢もいいけどコンセプトもね 第4章 まずはモヤモヤを整理しよう 【感想】 ⑴第3章(途中から) ・人生の選択肢は、自分で選ぶものなのに、意見が言えなく、他人(組織)に流されてしまっている。 ・3つの障害をもつ著者のお子さんの話で、「障害のある人を起点に発明されたものが、世界にはたくさんある」という話が興味深かった。 ①タイプライター 目が見えない友人が手紙を書けるようにと、発明された。 ②曲がるストロー 病院などでベッドで寝たきりの方が、コップを持ち上げずとも、誰の手を借りなくても水分補給が出いるようにと考えられた 今では、あるのが当たり前と思っていたものが、障害がある人を起点に考えられていたということが、衝撃だった。 これは「弱さを活かす」こと。 ”学校で言われていた「強みを伸ばせ」「好きなことを磨き、武器にしなさい」は、言われたことがあるが、「弱さを活かそう」なんて、一度も言われたことがない” 確かにそうだ。 障害者にとっては、「強みを伸ばせ」「好きなことを磨き、武器にしなさい」って言われても、できないことが多くて、強みを見つけることや、好きなことを見つけることも厳しい。 「弱さを活かす」ということは、明るい未来があるようで、希望が持てる話だった。 ⑵第4章 ・「時間あやとり」というコンセプトの話が興味深かった。 ------------------ メモ(原文ままではない) ①「過去は変えられない」「過去は取り返しがつかない」とよく聞く。 時間のあやとりをすることで、過去に新しい意味を持たせたり、新たな文脈の中で思わぬ形で活かせることがある。 ②「未来はわからない」「未来は予想できない」ともいわれるが、ふわっとしていてもいいから、「将来こんなシーンが実現されている」を考えてみる。 ③過去に起こったことと、あやとりをすることで、思わぬアイディアが生まれることがある。 ------------------ ・コンセプトのつくり方 ①ヤモヤをつかまえる 自分と世界とのズレをウォッチすることが大事 自責思考が強すぎると「ズレは自分のせいだ」と自分を責めることになる。 自分を大切にして「このズレって、私じゃなくて世界に責任があるかも」と前向きな他責思考を大切にすること。つまり、ポジティブ逆ギレすること。 モヤモヤをつかまえるには、下記のことを問いかけてみる。 そして、メモしておく。 ☑生きる上で、猛烈に腹が立ったり、悲しくなったりしたことは? ☑最近、社会の中で「なんか違うな」と感じたことは? ☑その感情の裏になる「言葉になってない概念」は何か? ※自分ではなく誰かのモヤモヤからコンセプトをつくるのも素晴らしいとのことだった ②モヤモヤを分類する ☑メラメラ(怒り系モヤモヤ:社会に納得がいかない怒りや悲しみ) ☑ザワザワ(違和感系モヤモヤ:既存の価値観にしっくりこない違和感やもどかしさ) ☑モンモン(焦り系モヤモヤ:自分の価値が見出せない焦燥感や孤独感) ☑モゴモゴ(言葉系モヤモヤ:既存の言葉への使いづらさ) ③コンセプトの方向性を決める ※第5章に記載 ④コンセプトを言葉に落とし込む ※第5章に記載 第5章よんだら、コンセプトのつくり方はまとめようと思う。 今日も勉強になりました。

まこと@mkt-xxx2025年9月17日読んでる感想読書日記【頁】79~122 【目次】 第3章 夢もいいけどコンセプトもね 第4章 まずはモヤモヤを整理しよう 【感想】 ⑴第3章(途中から) ・人生の選択肢は、自分で選ぶものなのに、意見が言えなく、他人(組織)に流されてしまっている。 ・3つの障害をもつ著者のお子さんの話で、「障害のある人を起点に発明されたものが、世界にはたくさんある」という話が興味深かった。 ①タイプライター 目が見えない友人が手紙を書けるようにと、発明された。 ②曲がるストロー 病院などでベッドで寝たきりの方が、コップを持ち上げずとも、誰の手を借りなくても水分補給が出いるようにと考えられた 今では、あるのが当たり前と思っていたものが、障害がある人を起点に考えられていたということが、衝撃だった。 これは「弱さを活かす」こと。 ”学校で言われていた「強みを伸ばせ」「好きなことを磨き、武器にしなさい」は、言われたことがあるが、「弱さを活かそう」なんて、一度も言われたことがない” 確かにそうだ。 障害者にとっては、「強みを伸ばせ」「好きなことを磨き、武器にしなさい」って言われても、できないことが多くて、強みを見つけることや、好きなことを見つけることも厳しい。 「弱さを活かす」ということは、明るい未来があるようで、希望が持てる話だった。 ⑵第4章 ・「時間あやとり」というコンセプトの話が興味深かった。 ------------------ メモ(原文ままではない) ①「過去は変えられない」「過去は取り返しがつかない」とよく聞く。 時間のあやとりをすることで、過去に新しい意味を持たせたり、新たな文脈の中で思わぬ形で活かせることがある。 ②「未来はわからない」「未来は予想できない」ともいわれるが、ふわっとしていてもいいから、「将来こんなシーンが実現されている」を考えてみる。 ③過去に起こったことと、あやとりをすることで、思わぬアイディアが生まれることがある。 ------------------ ・コンセプトのつくり方 ①ヤモヤをつかまえる 自分と世界とのズレをウォッチすることが大事 自責思考が強すぎると「ズレは自分のせいだ」と自分を責めることになる。 自分を大切にして「このズレって、私じゃなくて世界に責任があるかも」と前向きな他責思考を大切にすること。つまり、ポジティブ逆ギレすること。 モヤモヤをつかまえるには、下記のことを問いかけてみる。 そして、メモしておく。 ☑生きる上で、猛烈に腹が立ったり、悲しくなったりしたことは? ☑最近、社会の中で「なんか違うな」と感じたことは? ☑その感情の裏になる「言葉になってない概念」は何か? ※自分ではなく誰かのモヤモヤからコンセプトをつくるのも素晴らしいとのことだった ②モヤモヤを分類する ☑メラメラ(怒り系モヤモヤ:社会に納得がいかない怒りや悲しみ) ☑ザワザワ(違和感系モヤモヤ:既存の価値観にしっくりこない違和感やもどかしさ) ☑モンモン(焦り系モヤモヤ:自分の価値が見出せない焦燥感や孤独感) ☑モゴモゴ(言葉系モヤモヤ:既存の言葉への使いづらさ) ③コンセプトの方向性を決める ※第5章に記載 ④コンセプトを言葉に落とし込む ※第5章に記載 第5章よんだら、コンセプトのつくり方はまとめようと思う。 今日も勉強になりました。

まこと@mkt-xxx2025年9月10日読んでる感想読書日記【頁】61~69 【目次】 第3章 夢もいいけどコンセプトもね 【感想】 ⑴第3章 ・20代で夢を持っている人は51.9%という調査結果があるとのこと。 ・夢を持っている人は多い訳ではないのに、学校で夢を尋ねられたりなど、そこで苦しい思いをしている人は多いとのことだった。 ・夢を持っている人の存在が強く際立ってしまうことから、夢を持たないことに罪悪感を覚えてしまうこともあるらしい。 ・夢を持つには、2つのハードルがあるらしい ①夢の種と出会うこと ②夢の種と自分の未来が接続しうるという仮説や自信をもつこと なるほどねー。 「なんでもやってみろ」って、子どもたちには話してるけど、ハードル②のことは、自分も言葉にできてなかったし、子どもにも話せてないなー。 今度、話してあげよう。 ・夢へ向かって、突き進んでいるが、上手くいかない。だけど、夢と決めたんだから、頑張って、夢を成し遂げようと、努力する。 でも本当は、他にもやりたい事があって、しかも得意だった。でも、1度決めた夢だから諦められない。 こういった場合、株で言う損切りが大切だって。 超分かりやすい笑 ・夢を持つと、理想の自分と比べてしまい、みすぼらしく見えてしまうという話があった。 あー、わかるわかる!笑 私です!笑 ・夢も良いけどコンセプトを持ってみよう 共感できる言葉だなーと思った。 ・“夢はゼロをプラスにする。コンセプトはマイナスをプラスにする。“ うんうん、今の自分に1番、響いてる言葉だなと思った。

まこと@mkt-xxx2025年9月10日読んでる感想読書日記【頁】61~69 【目次】 第3章 夢もいいけどコンセプトもね 【感想】 ⑴第3章 ・20代で夢を持っている人は51.9%という調査結果があるとのこと。 ・夢を持っている人は多い訳ではないのに、学校で夢を尋ねられたりなど、そこで苦しい思いをしている人は多いとのことだった。 ・夢を持っている人の存在が強く際立ってしまうことから、夢を持たないことに罪悪感を覚えてしまうこともあるらしい。 ・夢を持つには、2つのハードルがあるらしい ①夢の種と出会うこと ②夢の種と自分の未来が接続しうるという仮説や自信をもつこと なるほどねー。 「なんでもやってみろ」って、子どもたちには話してるけど、ハードル②のことは、自分も言葉にできてなかったし、子どもにも話せてないなー。 今度、話してあげよう。 ・夢へ向かって、突き進んでいるが、上手くいかない。だけど、夢と決めたんだから、頑張って、夢を成し遂げようと、努力する。 でも本当は、他にもやりたい事があって、しかも得意だった。でも、1度決めた夢だから諦められない。 こういった場合、株で言う損切りが大切だって。 超分かりやすい笑 ・夢を持つと、理想の自分と比べてしまい、みすぼらしく見えてしまうという話があった。 あー、わかるわかる!笑 私です!笑 ・夢も良いけどコンセプトを持ってみよう 共感できる言葉だなーと思った。 ・“夢はゼロをプラスにする。コンセプトはマイナスをプラスにする。“ うんうん、今の自分に1番、響いてる言葉だなと思った。

まこと@mkt-xxx2025年9月10日読んでる感想読書日記【頁】24~59 【目次】 第1章 社会から浮くということ 第2章 コンセプトの本質 【感想】 ⑴第1章(途中から) ・「今の常識などに(仮)をつけることで、視点を変え、改善の余地があるととらえる」とのこと。 「集団的保守主義」からの脱却という意味になるのかな。そう思った。 ⑵第2章 ・“コンセプトは芯である。リンゴに例えるなら、芯がなければ、あの形や味は出ない。 芯を定めることで、芯にあわないアクションが明確になり、ブレない結果が生まれる“ これって、行く道が定まるってことだろうな。 “負の側面からすると、縛りとも捉えられるが、正の面からすると「しないことを決められる」“とのこのと。 また、選択肢が多い世の中から、「これはしない」と迷いを断ってくれるとのことだった。 うんうん、そういう考え方ね。どうしたいのかって、目的がだいぶ定まる気がする。 「自由であるためには、自由それ自体が制限されなければならない」(哲学者 エドマンド・バーク)という言葉もあるとのこと。 コンセプトそのものの事をさしてるね。 ・“コンセプトとは「新しい常識」であるべき。そこには現状への異議申立てや、社会への新しい提案が含まれているのが望ましい“ この一文は、おぉーって感じで、分かりやすかった。コンセプトのあるべき姿だね。

まこと@mkt-xxx2025年9月10日読んでる感想読書日記【頁】24~59 【目次】 第1章 社会から浮くということ 第2章 コンセプトの本質 【感想】 ⑴第1章(途中から) ・「今の常識などに(仮)をつけることで、視点を変え、改善の余地があるととらえる」とのこと。 「集団的保守主義」からの脱却という意味になるのかな。そう思った。 ⑵第2章 ・“コンセプトは芯である。リンゴに例えるなら、芯がなければ、あの形や味は出ない。 芯を定めることで、芯にあわないアクションが明確になり、ブレない結果が生まれる“ これって、行く道が定まるってことだろうな。 “負の側面からすると、縛りとも捉えられるが、正の面からすると「しないことを決められる」“とのこのと。 また、選択肢が多い世の中から、「これはしない」と迷いを断ってくれるとのことだった。 うんうん、そういう考え方ね。どうしたいのかって、目的がだいぶ定まる気がする。 「自由であるためには、自由それ自体が制限されなければならない」(哲学者 エドマンド・バーク)という言葉もあるとのこと。 コンセプトそのものの事をさしてるね。 ・“コンセプトとは「新しい常識」であるべき。そこには現状への異議申立てや、社会への新しい提案が含まれているのが望ましい“ この一文は、おぉーって感じで、分かりやすかった。コンセプトのあるべき姿だね。

まこと@mkt-xxx2025年9月9日読んでる感想読書日記【頁】7~24 【目次】 はじめに 第1章 社会から浮くということ 【感想】(第1章途中) ・“「夢」は目的地、「コンセプト」は道“という前提で読みすすめるとのこと。 ・昔(昭和)に比べて、便利になったこととか、豊かになったことっていっぱいある。では、人間の生き方は、何が変わったかって言うと、《自由になった、選択肢が増えた》という言葉を、よく見聞きする。 パッと見て、その言葉だけだと、良い方向に進んでいるように思える。でも、実際はその裏で、ストレスもその分、多くなった時代という話も、よく見聞きする。 昔は、言われた通りの道のりを歩み、仕事に就けば、ずっとそこで働き続けるというものが、当たり前だった。 今は、選択肢が増えたことによって、どれを選べばいいのかとか、自由にはなったんだけど、このままで良いんだろうかとか、そういう悩みが増えていると言う話だ。 今まで読んできた本は、精神論的なものや、心理学者の話が主だったので、これとは違う切り口の本であることは分かった。 まだ、第1章を、読み始めたばかりだけど、これからの内容が楽しみだ。 【補足】 ・特になし

まこと@mkt-xxx2025年9月9日読んでる感想読書日記【頁】7~24 【目次】 はじめに 第1章 社会から浮くということ 【感想】(第1章途中) ・“「夢」は目的地、「コンセプト」は道“という前提で読みすすめるとのこと。 ・昔(昭和)に比べて、便利になったこととか、豊かになったことっていっぱいある。では、人間の生き方は、何が変わったかって言うと、《自由になった、選択肢が増えた》という言葉を、よく見聞きする。 パッと見て、その言葉だけだと、良い方向に進んでいるように思える。でも、実際はその裏で、ストレスもその分、多くなった時代という話も、よく見聞きする。 昔は、言われた通りの道のりを歩み、仕事に就けば、ずっとそこで働き続けるというものが、当たり前だった。 今は、選択肢が増えたことによって、どれを選べばいいのかとか、自由にはなったんだけど、このままで良いんだろうかとか、そういう悩みが増えていると言う話だ。 今まで読んできた本は、精神論的なものや、心理学者の話が主だったので、これとは違う切り口の本であることは分かった。 まだ、第1章を、読み始めたばかりだけど、これからの内容が楽しみだ。 【補足】 ・特になし

傘@umbrella__um2025年8月18日読み終わった自分の行き先に不安を感じていたり、将来が見えないという人にとっては(それは私のことでもあるけど…)、ほっと安心できる内容だと思う。 “夢”はゴール、“コンセプト”は道。 “夢”を持って走り出した場合は、それきり、再点検も引き返すことも難しいけれど、“コンセプト”は一度立ち戻ったり、変更したりすることができる。 あとやっぱり“言葉”を使うことの大切さを感じた。 ずっと、新書は読みにくいものだと思っていたけど、この新書は言葉も優しく共感できる部分もあり、読み切ることができて良かった。

傘@umbrella__um2025年8月18日読み終わった自分の行き先に不安を感じていたり、将来が見えないという人にとっては(それは私のことでもあるけど…)、ほっと安心できる内容だと思う。 “夢”はゴール、“コンセプト”は道。 “夢”を持って走り出した場合は、それきり、再点検も引き返すことも難しいけれど、“コンセプト”は一度立ち戻ったり、変更したりすることができる。 あとやっぱり“言葉”を使うことの大切さを感じた。 ずっと、新書は読みにくいものだと思っていたけど、この新書は言葉も優しく共感できる部分もあり、読み切ることができて良かった。

山田志穗@yamadashiho_2025年8月11日読み終わった@ AKUSHU BOOK&BASE エルパ店おもしろかった〜希望のかたまりのような本でした。これからも安心して生きられる。とても満たされた心地よい気持ち。

山田志穗@yamadashiho_2025年8月11日読み終わった@ AKUSHU BOOK&BASE エルパ店おもしろかった〜希望のかたまりのような本でした。これからも安心して生きられる。とても満たされた心地よい気持ち。

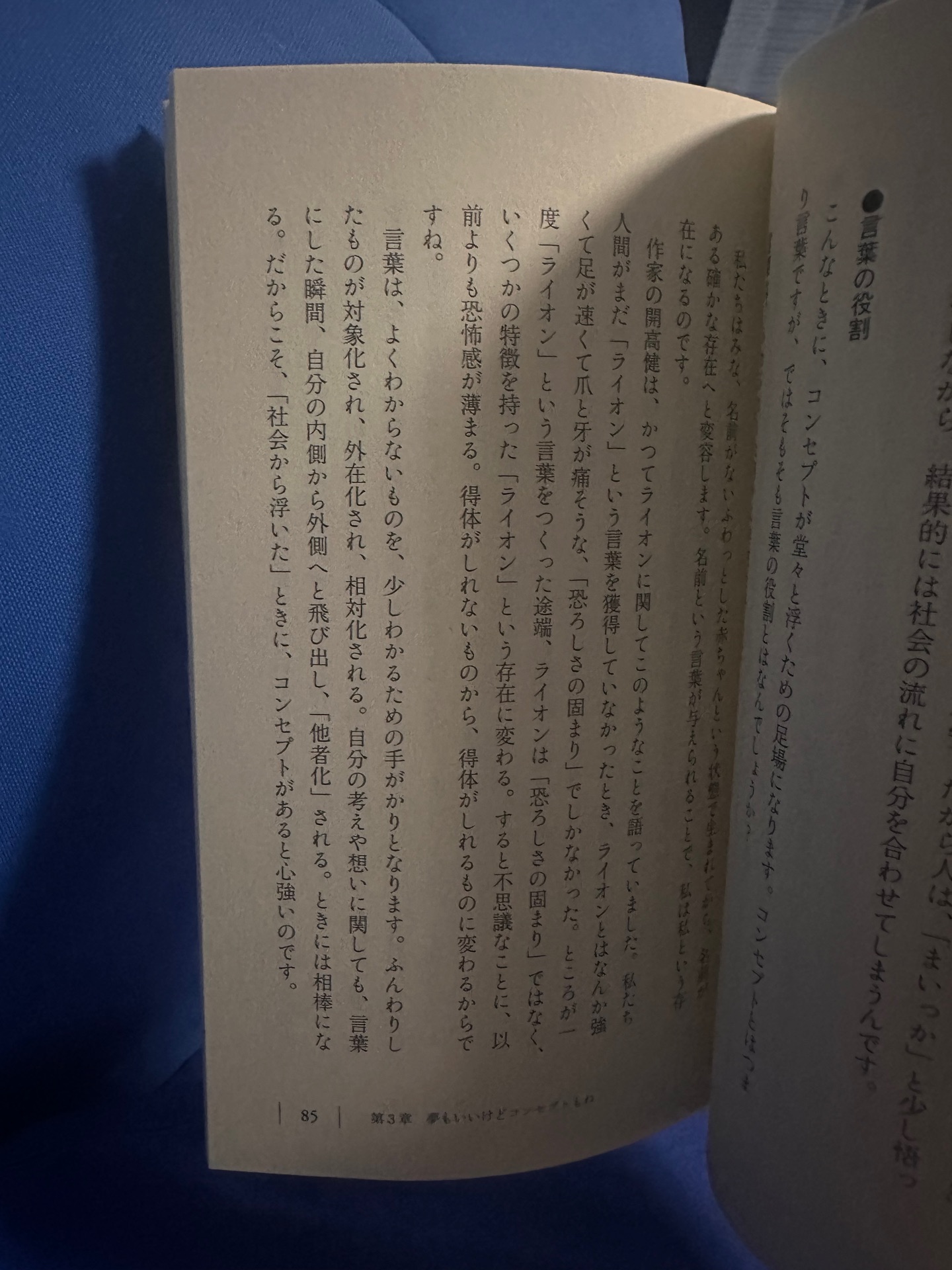

毎分毎秒@maimmais2025年7月17日キャリアセルフブランディングコンセプト目標p.85 言葉は、よくわからないものを、少しわかるための手がかりとなります。ふんわりしたものが対象化され、外在化され、相対化される。自分の考えや想いに関しても、言葉にした瞬間、自分の内側から外側へと飛び出し、「他者化」される。ときには相棒になる。だからこそ、「社会から浮いた」ときに、コンセプトがあると心強いのです。

毎分毎秒@maimmais2025年7月17日キャリアセルフブランディングコンセプト目標p.85 言葉は、よくわからないものを、少しわかるための手がかりとなります。ふんわりしたものが対象化され、外在化され、相対化される。自分の考えや想いに関しても、言葉にした瞬間、自分の内側から外側へと飛び出し、「他者化」される。ときには相棒になる。だからこそ、「社会から浮いた」ときに、コンセプトがあると心強いのです。