かいわれ

@iskaiware

ノンフィクション・新書・小説を好んで読みます。辻村深月先生の大ファン。

- 2025年11月26日

「“右翼”雑誌」の舞台裏梶原麻衣子読み終わった右派雑誌の編集者による内幕モノ。 個人的な思い出になるが、学生の頃は色んな雑誌に手を出してみていて、その中に『WILL』もあった。(反対に『世界』も読んだ)。右派雑誌は同じ執筆陣が同じようなネタを繰り返しているような印象もあり遠ざかったのだが、当時も中にいた編集者の考えやエピソードを面白く読めた。 言論界における主流派である左派・リベラル、そしてそれを代表する朝日新聞へのアンチテーゼとして、右派雑誌にはある種の"荒さ"が許されてきたと分析。SNSも含めた現在の言論空間においては右派的主張に勢いがあり、支持も集まっている中で、これまで朝日に迫ってきたような責任ある言論を右派も意識的に行う必要がある、との主張に首肯できる。 著者が繰り返し述べるのは、左右ともに相手の言うことに聞く耳を持たなくなっているとの危惧。「あんな雑誌の編集者」と言われ続けてきた著者だからこそ、一方的な批判を浴びたり、反対に良い論争を見てきたことが実例として挙げられている。よく言われる「対話の重要性」に著者だからこその重みを感じられた。

「“右翼”雑誌」の舞台裏梶原麻衣子読み終わった右派雑誌の編集者による内幕モノ。 個人的な思い出になるが、学生の頃は色んな雑誌に手を出してみていて、その中に『WILL』もあった。(反対に『世界』も読んだ)。右派雑誌は同じ執筆陣が同じようなネタを繰り返しているような印象もあり遠ざかったのだが、当時も中にいた編集者の考えやエピソードを面白く読めた。 言論界における主流派である左派・リベラル、そしてそれを代表する朝日新聞へのアンチテーゼとして、右派雑誌にはある種の"荒さ"が許されてきたと分析。SNSも含めた現在の言論空間においては右派的主張に勢いがあり、支持も集まっている中で、これまで朝日に迫ってきたような責任ある言論を右派も意識的に行う必要がある、との主張に首肯できる。 著者が繰り返し述べるのは、左右ともに相手の言うことに聞く耳を持たなくなっているとの危惧。「あんな雑誌の編集者」と言われ続けてきた著者だからこそ、一方的な批判を浴びたり、反対に良い論争を見てきたことが実例として挙げられている。よく言われる「対話の重要性」に著者だからこその重みを感じられた。 - 2025年11月22日

- 2025年11月22日

- 2025年11月22日

就活の社会学妹尾麻美読み終わった就活情報サイトの誕生、普及により学生が企業を選べるようになった。企業選択の根拠を問われることが「当社でなにをやりたいのか」という質問である。 当然やりたいことは応募先企業により変わっていくことで、幾度も再構築が必要になる。また、そのやりたいことが入社後に実現するとは限らない。 個人的な考えである「やりたいこと」を市場に適応した形に自己の責任で調整しなければならず、個人の同一性を揺るがしかねないような危うい「自由」な選択である。 面白かったので勢いよく読んだものの、個別に深く掘り下げて読みたい部分もちらほらあったので、少し時間を空けて読み直したい。

就活の社会学妹尾麻美読み終わった就活情報サイトの誕生、普及により学生が企業を選べるようになった。企業選択の根拠を問われることが「当社でなにをやりたいのか」という質問である。 当然やりたいことは応募先企業により変わっていくことで、幾度も再構築が必要になる。また、そのやりたいことが入社後に実現するとは限らない。 個人的な考えである「やりたいこと」を市場に適応した形に自己の責任で調整しなければならず、個人の同一性を揺るがしかねないような危うい「自由」な選択である。 面白かったので勢いよく読んだものの、個別に深く掘り下げて読みたい部分もちらほらあったので、少し時間を空けて読み直したい。 - 2025年11月19日

読み終わった日本社会党が長く政権を獲得できなかったのは、現実から浮遊した観念的な理想主義から転換できなかったから。 戦後間もなく社会党が政権を担った片山内閣では、統制経済という状況下で社会主義的方針が力を持った。 また、冷戦が始まったばかりの50年代から60年安保闘争の頃までは、米ソのどちらに日本はつくのか、どちらのイデオロギーに日本の行末を委ねるのか、という選択肢を現実的に示す、という点に社会党の意義があり支持が集まることもあった。 しかしながら高度経済成長を迎え、日米安保を基軸とする軽武装路線が安定するにつれ、社会党内の左右路線対立が原因で一向に観念的な理想主義から変革できず、多数の国民からの支持を得られずに役割を終えた。 理想主義と現実主義に関する論考(p300)や、数の暴力(p157)に対する論考は改めて読み返したい。 気になるのは、比較的穏健な社会民主主義を掲げた民社党も伸びなかった点。今年発刊された『反共と愛国』も読んでみたい

読み終わった日本社会党が長く政権を獲得できなかったのは、現実から浮遊した観念的な理想主義から転換できなかったから。 戦後間もなく社会党が政権を担った片山内閣では、統制経済という状況下で社会主義的方針が力を持った。 また、冷戦が始まったばかりの50年代から60年安保闘争の頃までは、米ソのどちらに日本はつくのか、どちらのイデオロギーに日本の行末を委ねるのか、という選択肢を現実的に示す、という点に社会党の意義があり支持が集まることもあった。 しかしながら高度経済成長を迎え、日米安保を基軸とする軽武装路線が安定するにつれ、社会党内の左右路線対立が原因で一向に観念的な理想主義から変革できず、多数の国民からの支持を得られずに役割を終えた。 理想主義と現実主義に関する論考(p300)や、数の暴力(p157)に対する論考は改めて読み返したい。 気になるのは、比較的穏健な社会民主主義を掲げた民社党も伸びなかった点。今年発刊された『反共と愛国』も読んでみたい - 2025年11月16日

心にとって時間とは何か青山拓央気になる

心にとって時間とは何か青山拓央気になる - 2025年11月15日

- 2025年11月13日

ケーキの切れない非行少年たち宮口幸治読み終わった以前話題になってたのに読んでなかったな、と思い手に取った。 犯罪や非行に走る少年たちは「反省」以前の認知能力に問題がある。 非行少年に共通する特徴 認知能力の弱さ、感情統制の弱さ、融通の利かなさ、不適切な自己評価、対人スキルの乏しさ、身体的不器用さ 学校教育では社会面(対人スキル、感情コントロール等)についての系統的な教育がなされていない。学習の基礎となる認知能力強化トレーニング(コグトレ)が重要。

ケーキの切れない非行少年たち宮口幸治読み終わった以前話題になってたのに読んでなかったな、と思い手に取った。 犯罪や非行に走る少年たちは「反省」以前の認知能力に問題がある。 非行少年に共通する特徴 認知能力の弱さ、感情統制の弱さ、融通の利かなさ、不適切な自己評価、対人スキルの乏しさ、身体的不器用さ 学校教育では社会面(対人スキル、感情コントロール等)についての系統的な教育がなされていない。学習の基礎となる認知能力強化トレーニング(コグトレ)が重要。 - 2025年11月12日

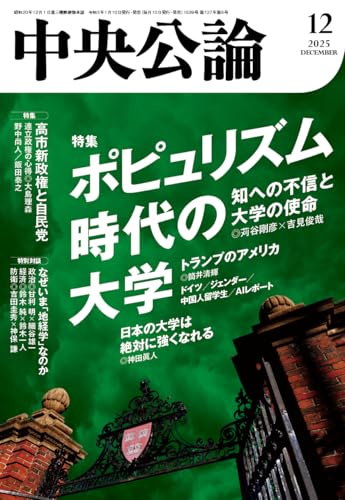

読み終わった「求められる経済政策の新時代」(飯田泰之) 社会保障政策を財政問題ではなく実物問題(人手不足問題)としてとらえる必要がある。社会の生産活動のうち、どれだけの部分を医療・介護、年金を通じた高齢者消費に割り振るのか。 「自民党、長期優位の秘密と限界」(野中尚人) 国会のルールや慣行は与野党の合意で積み上げられた精緻なパッケージ。政権交代が起こらないことを前提に組み上げられており、微調整さえ困難を極めるので国会改革が進まない。 <特集>地経学 経済安全保障における「戦略的自律性」と「戦略的不可欠性」という概念 「すべてが商品化され「攻略」を競う社会の限界」(藤田直哉) 本来は無料に近いものとして提供されていた安心などの公共のものを一度破壊し、商品に変えている新自由主義。今の推し活流行りや陰謀論・カルトへの傾倒は、安心が確保されていない不安を埋めるために労力やお金が費やされている現象

読み終わった「求められる経済政策の新時代」(飯田泰之) 社会保障政策を財政問題ではなく実物問題(人手不足問題)としてとらえる必要がある。社会の生産活動のうち、どれだけの部分を医療・介護、年金を通じた高齢者消費に割り振るのか。 「自民党、長期優位の秘密と限界」(野中尚人) 国会のルールや慣行は与野党の合意で積み上げられた精緻なパッケージ。政権交代が起こらないことを前提に組み上げられており、微調整さえ困難を極めるので国会改革が進まない。 <特集>地経学 経済安全保障における「戦略的自律性」と「戦略的不可欠性」という概念 「すべてが商品化され「攻略」を競う社会の限界」(藤田直哉) 本来は無料に近いものとして提供されていた安心などの公共のものを一度破壊し、商品に変えている新自由主義。今の推し活流行りや陰謀論・カルトへの傾倒は、安心が確保されていない不安を埋めるために労力やお金が費やされている現象 - 2025年11月11日

読み終わったいわゆる「就活本」に書かれている内容を戦前から2022年ごろまで追い、学生側や企業側の意識や採用・就活戦略の変遷などを追った一冊。 タイトルの「就活メディア」からナビサイトについての細かめの歴史や知見が得られるものと期待したが、一般的な内容に留まっている印象である。他にもナビサイトが運営する斡旋・紹介事業が有するマッチング機能への懸念や課題の提示が本質的でない等、ナビサイト関連については些か掘り下げ不足な印象を受けた。 これは同時にオンラインサービスを事後的に振り返る難しさのあらわれではないだろうか。 就活本の歴史は自己啓発本の歴史と近いようにも見受けられたので、牧野智和先生の自己啓発本を研究した本も読みたくなった

読み終わったいわゆる「就活本」に書かれている内容を戦前から2022年ごろまで追い、学生側や企業側の意識や採用・就活戦略の変遷などを追った一冊。 タイトルの「就活メディア」からナビサイトについての細かめの歴史や知見が得られるものと期待したが、一般的な内容に留まっている印象である。他にもナビサイトが運営する斡旋・紹介事業が有するマッチング機能への懸念や課題の提示が本質的でない等、ナビサイト関連については些か掘り下げ不足な印象を受けた。 これは同時にオンラインサービスを事後的に振り返る難しさのあらわれではないだろうか。 就活本の歴史は自己啓発本の歴史と近いようにも見受けられたので、牧野智和先生の自己啓発本を研究した本も読みたくなった - 2025年11月9日

過疎ビジネス横山勲読み終わったわずか人口8,000人ほどの福島県の町が高機能救急車を数億円で12台購入しリースする「地方創生」事業。 その背景にうごめくコンサル、コンプラ意識が欠けた無責任な町、欠陥のある国の制度。 一つの問題から日本が抱える病理を浮き彫りにするジャーナリストの仕事を見た。 しかしながら本書でも触れられているように(p230)、福島民報と福島民友の県紙2紙の動きがなかったようで、それは残念に思う。 しかしながらブロック紙である河北新報があったからこそ、行政の監視機能が果たせたものであるので、メディアは多いに越したことはないように思う。

過疎ビジネス横山勲読み終わったわずか人口8,000人ほどの福島県の町が高機能救急車を数億円で12台購入しリースする「地方創生」事業。 その背景にうごめくコンサル、コンプラ意識が欠けた無責任な町、欠陥のある国の制度。 一つの問題から日本が抱える病理を浮き彫りにするジャーナリストの仕事を見た。 しかしながら本書でも触れられているように(p230)、福島民報と福島民友の県紙2紙の動きがなかったようで、それは残念に思う。 しかしながらブロック紙である河北新報があったからこそ、行政の監視機能が果たせたものであるので、メディアは多いに越したことはないように思う。 - 2025年11月8日

ネットはなぜいつも揉めているのか津田正太郎読み終わった今日的なTwitter上での炎上を例に、その背景構造に迫る一冊。 アテンション・エコノミーがSNSを通じてより重視されるようになったが故に、マスコミや学者といった「リベラル」が積極的に取り上げる弱者やマイノリティに対する反感を覚える、いわばアテンションへの過剰評価が起こっている、という指摘に新たな気づきを得られた。 マスメディア報道の「SNS選挙の功罪」のような記事で必ずと言っていいほど書かれる「エコーチェンバー」「フィルターバブル」に関しても否定的。似たような情報に触れているから意見が偏るのではなく、同じ話題の違う意見に触れるからこそ、別の意見・立場への憤りや不快感が呼び起こされ、より強硬な立場が助長される。実体験としても納得感がある。 他にも被害者意識や批判対象のカテゴリー化(レッテル貼り)など、「ネットが常に燃えている」ことの構造的な解説が幅広くなされている。 メディア論の入口としておすすめしたい。

ネットはなぜいつも揉めているのか津田正太郎読み終わった今日的なTwitter上での炎上を例に、その背景構造に迫る一冊。 アテンション・エコノミーがSNSを通じてより重視されるようになったが故に、マスコミや学者といった「リベラル」が積極的に取り上げる弱者やマイノリティに対する反感を覚える、いわばアテンションへの過剰評価が起こっている、という指摘に新たな気づきを得られた。 マスメディア報道の「SNS選挙の功罪」のような記事で必ずと言っていいほど書かれる「エコーチェンバー」「フィルターバブル」に関しても否定的。似たような情報に触れているから意見が偏るのではなく、同じ話題の違う意見に触れるからこそ、別の意見・立場への憤りや不快感が呼び起こされ、より強硬な立場が助長される。実体験としても納得感がある。 他にも被害者意識や批判対象のカテゴリー化(レッテル貼り)など、「ネットが常に燃えている」ことの構造的な解説が幅広くなされている。 メディア論の入口としておすすめしたい。 - 2025年11月5日

日本経済の死角河野龍太郎読み終わった日本では労働生産性が30%も向上しているにもかかわらず、なぜ賃金が上がらないのかを解き明かす一冊。 極力専門用語を少なくしようと腐心されているのも伝わり、経済オンチの私でも理解しながら読み進めることができた。各章の冒頭には前章までの内容が要約されており、話題の転換に伴って論旨迷子になることもないような工夫も。読者に親切でだいぶ嬉しかった。 イノベーションには収奪的なものと包摂的なものがあるというのは新たな視点だった。 加えて、働き方改革が正社員労働者の労働力供給の柔軟性を失わせたことも問題視しており、直近の労働時間増を目論む政府の検討との一致を見た。いち労働者としては労働強化に繋がるような施策はやって欲しくないのが本音ですが…。 繰り返し述べられているのは、大企業が賃金上昇を行ってこなかったことが、いかに日本経済の成長を妨げたかの罪。 本筋では全くないが、「資本から得られる所得を優遇することで、労働から得られる所得を不利にしているのではないか(p258)」という一文。労働への忌避感、強く言うと嫌悪感のようなものを社会全体が持つようになっているのでは、という仮説を持っており、その考察を進めるヒントになりそう。

日本経済の死角河野龍太郎読み終わった日本では労働生産性が30%も向上しているにもかかわらず、なぜ賃金が上がらないのかを解き明かす一冊。 極力専門用語を少なくしようと腐心されているのも伝わり、経済オンチの私でも理解しながら読み進めることができた。各章の冒頭には前章までの内容が要約されており、話題の転換に伴って論旨迷子になることもないような工夫も。読者に親切でだいぶ嬉しかった。 イノベーションには収奪的なものと包摂的なものがあるというのは新たな視点だった。 加えて、働き方改革が正社員労働者の労働力供給の柔軟性を失わせたことも問題視しており、直近の労働時間増を目論む政府の検討との一致を見た。いち労働者としては労働強化に繋がるような施策はやって欲しくないのが本音ですが…。 繰り返し述べられているのは、大企業が賃金上昇を行ってこなかったことが、いかに日本経済の成長を妨げたかの罪。 本筋では全くないが、「資本から得られる所得を優遇することで、労働から得られる所得を不利にしているのではないか(p258)」という一文。労働への忌避感、強く言うと嫌悪感のようなものを社会全体が持つようになっているのでは、という仮説を持っており、その考察を進めるヒントになりそう。 - 2025年10月31日

中央公論 2025年 11月号中央公論編集部読み終わった会田弘継さんの「リベラリズムは終わり「共通善」が台頭した」を非常に興味深く読みました。 建国以来、幾度も修正を繰り返しながらも米国を貫いていたリベラリズムがいよいよ退潮しつつある。ポストリベラルの新思潮として台頭している「共通善」は共同体重視。個人主義や自由を重視してきた米国で、日本的な「和」を重んじ、共同体規範を大切にする機運が高まっているとのことだった。 安藤馨さんの「「日本人ファースト」を法哲学で考える」も面白い論考でした。 住民税非課税世帯への給付に代表される若年世代からの収奪的な政策による再分配の失敗が世代間の分断を生んでいる。この分断はナショナルな偏向性を基盤とする利他性の毀損を招いており、ナショナリズムは高揚ではなくむしろ弱体化していると指摘。弱体化しているからこその無意識的な危機意識の現れが排外主義であるとの主張。 10月号の「陰謀論はどのように拡散したか」においても、エスタブリッシュメント化する既存政党に対し没落する中間層が国会議員を「同胞」と感じなくなっているとの論考があった。 世代間や社会階層間における分断が進みつつある世相への、書き手や編集者の危機感が伝わります。 朝日新聞の「論壇時評」で「読み応えのある論考が揃っていた」と評価されていたのも頷けました。

中央公論 2025年 11月号中央公論編集部読み終わった会田弘継さんの「リベラリズムは終わり「共通善」が台頭した」を非常に興味深く読みました。 建国以来、幾度も修正を繰り返しながらも米国を貫いていたリベラリズムがいよいよ退潮しつつある。ポストリベラルの新思潮として台頭している「共通善」は共同体重視。個人主義や自由を重視してきた米国で、日本的な「和」を重んじ、共同体規範を大切にする機運が高まっているとのことだった。 安藤馨さんの「「日本人ファースト」を法哲学で考える」も面白い論考でした。 住民税非課税世帯への給付に代表される若年世代からの収奪的な政策による再分配の失敗が世代間の分断を生んでいる。この分断はナショナルな偏向性を基盤とする利他性の毀損を招いており、ナショナリズムは高揚ではなくむしろ弱体化していると指摘。弱体化しているからこその無意識的な危機意識の現れが排外主義であるとの主張。 10月号の「陰謀論はどのように拡散したか」においても、エスタブリッシュメント化する既存政党に対し没落する中間層が国会議員を「同胞」と感じなくなっているとの論考があった。 世代間や社会階層間における分断が進みつつある世相への、書き手や編集者の危機感が伝わります。 朝日新聞の「論壇時評」で「読み応えのある論考が揃っていた」と評価されていたのも頷けました。 - 2025年10月30日

読み終わったYoutubeで三宅香帆さんが「社会学の教科書本」として強くオススメされていたため購入。 結果、面白過ぎたため、2回読みました。 自己と社会の関係について様々な角度で理解できます。 入門書的立ち位置なだけあって、難解な用語も平易に分かりやすく、それだけでなく社会学の奥深さも感じられました。 私が日頃思っていることや感じていることには、昔の学者先生や社会学的な名称が付けられているんだな、とその点でも面白く感じます。 フーコーが気になったのですが、著作に手を出すのはハードルが高そうなので、同じような入門書ないしは教科書本を読んでみたい。 参考文献にも面白そうな本が多く、社会学の沼にはまりそうです。

読み終わったYoutubeで三宅香帆さんが「社会学の教科書本」として強くオススメされていたため購入。 結果、面白過ぎたため、2回読みました。 自己と社会の関係について様々な角度で理解できます。 入門書的立ち位置なだけあって、難解な用語も平易に分かりやすく、それだけでなく社会学の奥深さも感じられました。 私が日頃思っていることや感じていることには、昔の学者先生や社会学的な名称が付けられているんだな、とその点でも面白く感じます。 フーコーが気になったのですが、著作に手を出すのはハードルが高そうなので、同じような入門書ないしは教科書本を読んでみたい。 参考文献にも面白そうな本が多く、社会学の沼にはまりそうです。 - 2025年10月25日

kotoba (コトバ) 2025年 10月号コトバ編集室読み終わったノンフィクション特集に惹かれて読みました。好きな作家さんやジャーナリストの方の文章を一冊でたくさん読める贅沢を味わいました、おすすめノンフィクションの紹介も多く、読みたい本がまたまた増えてしまうのも嬉しい悲鳴です

kotoba (コトバ) 2025年 10月号コトバ編集室読み終わったノンフィクション特集に惹かれて読みました。好きな作家さんやジャーナリストの方の文章を一冊でたくさん読める贅沢を味わいました、おすすめノンフィクションの紹介も多く、読みたい本がまたまた増えてしまうのも嬉しい悲鳴です - 2025年10月24日

- 2025年10月23日

中央公論 2025年10月号中央公論新社読み終わったのんびり読み進めていたのでようやく読了。 烏谷昌幸氏の「陰謀論はどのように拡散したのか」が飛び抜けて面白かった。 日本政界全体のエスタブリッシュメント化が原因で、国会議員たちを「同胞」であるとすら感じなくなった層を拡大させている。没落しつつある中間層にとって、前向きで明るい国家論が持つ切実さを理解することの重要性も指摘されている。 森本あんり氏による「キリスト教「福音派」の変容」も『反知性主義』の続編として読んだ。契約神学的な考えが、個人の救済ではなく国家に及んでおり、それがキリスト教ナショナリズムを台頭させている。 吉川祐介氏の「限界ニュータウン」に関する論考も必読。

中央公論 2025年10月号中央公論新社読み終わったのんびり読み進めていたのでようやく読了。 烏谷昌幸氏の「陰謀論はどのように拡散したのか」が飛び抜けて面白かった。 日本政界全体のエスタブリッシュメント化が原因で、国会議員たちを「同胞」であるとすら感じなくなった層を拡大させている。没落しつつある中間層にとって、前向きで明るい国家論が持つ切実さを理解することの重要性も指摘されている。 森本あんり氏による「キリスト教「福音派」の変容」も『反知性主義』の続編として読んだ。契約神学的な考えが、個人の救済ではなく国家に及んでおり、それがキリスト教ナショナリズムを台頭させている。 吉川祐介氏の「限界ニュータウン」に関する論考も必読。 - 2025年10月22日

政友会と民政党井上寿一読み終わった五・一五事件後に政党内閣が倒れたあとも、政友会・民政党ともに政界でかなりの存在感を示していたことに気付かされた。教科書では「犬養毅の暗殺で政党内閣が終了」で終わってしまうので。 いくつか面白いと感じた気づきをメモ代わりに 統制経済に関する悪法と国家総動員法と併せて十把一絡げな印象が残っている電力国家管理法も、社会民主主義的な色合いを強めつつあった民政党にとっては、賛成の余地があった 岡田内閣下で政友会が仕掛けた天皇機関説問題は、二大政党が手を組み政党内閣を取り戻そうとする政民提携論を破綻に追いやる役目も果たした。(民政党は比較的憲政擁護の姿勢が強い岡田内閣では与党的な立ち位置) 「革新」の意味は時々によって変わる →政友会革新派の革新は「自由主義、自由放恣主義を意味する現状維持思想」に対する「国家中心の統制体制への改革を意味する革新思想」

政友会と民政党井上寿一読み終わった五・一五事件後に政党内閣が倒れたあとも、政友会・民政党ともに政界でかなりの存在感を示していたことに気付かされた。教科書では「犬養毅の暗殺で政党内閣が終了」で終わってしまうので。 いくつか面白いと感じた気づきをメモ代わりに 統制経済に関する悪法と国家総動員法と併せて十把一絡げな印象が残っている電力国家管理法も、社会民主主義的な色合いを強めつつあった民政党にとっては、賛成の余地があった 岡田内閣下で政友会が仕掛けた天皇機関説問題は、二大政党が手を組み政党内閣を取り戻そうとする政民提携論を破綻に追いやる役目も果たした。(民政党は比較的憲政擁護の姿勢が強い岡田内閣では与党的な立ち位置) 「革新」の意味は時々によって変わる →政友会革新派の革新は「自由主義、自由放恣主義を意味する現状維持思想」に対する「国家中心の統制体制への改革を意味する革新思想」 - 2025年10月20日

読み込み中...