ケーキの切れない非行少年たち

116件の記録

栞@shiorinna2026年2月21日買った読み終わったどこにでも非行少年や悪いことに引き寄せようとする人はいて、その環境に居続けることでなにかしらのきっかけで引き込まれてしまうことはあると思う。 ただ、犯罪に手を染めることを選ぶ理由に、知能が低いとか大人に見捨てられたとかがあるのはとても悲しい。 この本を読んで非行少年が一概に悪いとは言えないなと思った。だけど、被害者がいるのは事実。少なくとも自分の子どもや手の届く範囲にいる子どもたちには手を差し伸べられる人でありたい。

栞@shiorinna2026年2月21日買った読み終わったどこにでも非行少年や悪いことに引き寄せようとする人はいて、その環境に居続けることでなにかしらのきっかけで引き込まれてしまうことはあると思う。 ただ、犯罪に手を染めることを選ぶ理由に、知能が低いとか大人に見捨てられたとかがあるのはとても悲しい。 この本を読んで非行少年が一概に悪いとは言えないなと思った。だけど、被害者がいるのは事実。少なくとも自分の子どもや手の届く範囲にいる子どもたちには手を差し伸べられる人でありたい。

為田裕行@tamehiro2026年2月7日ブログに書いたずっと読みたいと思っていた、宮口幸治先生の『ケーキの切れない非行少年たち』を読みました。「ケーキの切れない非行少年」というタイトルにある言葉が強すぎる感じがしますが、もっと広く「困っている子どもたちに何ができるか」を考えさせてくれる本だったと思います。 今さらではありますが、読んでみてすごくいろいろと考えさせられました。自分が全然見えていない世界を知ることができました。まだまだ、もっともっと知らなければいけないことがあるな、と思わされる読書になりました。

為田裕行@tamehiro2026年2月7日ブログに書いたずっと読みたいと思っていた、宮口幸治先生の『ケーキの切れない非行少年たち』を読みました。「ケーキの切れない非行少年」というタイトルにある言葉が強すぎる感じがしますが、もっと広く「困っている子どもたちに何ができるか」を考えさせてくれる本だったと思います。 今さらではありますが、読んでみてすごくいろいろと考えさせられました。自分が全然見えていない世界を知ることができました。まだまだ、もっともっと知らなければいけないことがあるな、と思わされる読書になりました。

- 綾鷹@ayataka2026年2月7日児童精神科医である著者は、多くの非行少年たちと出会う中で、「反省以前の子ども」が沢山いるという事実に気づく。少年院には、認知力が弱く、「ケーキを等分に切る」ことすら出来ない非行少年が大勢いたが、問題の根深さは普通の学校でも同じなのだ。人口の十数%いるとされる「境界知能」の人々に焦点を当て、困っている彼らを学校・社会生活で困らないように導く超実践的なメソッドを公開する本。 自分が当たり前だと思っていることが当たり前でない人がいる、他の人が感じない行きづらさを抱えて生きている人がいるということを知り、自分の"当たり前"だけでモノを見る危険性を再認識できた。 著者が挙げる社会面の支援は知能の高低に関わらず必要だと感じた。 最近は非認知能力の大切さについて広く人口に膾炙しているが、前提として認知能力あってのことだとわかった。 ・自分に自肩がないと自我が脆くて傷つきやすいので、"また俺の失敗を指摘しやがって"と攻撃的になったり、”どうせ俺なんていつも目だし・・・・・・と過剰に卑下したりして、他者の言葉を好意的に受け取れないのです。 ・怒りのもう一つの背景として自分の思い通りにならない”といったものもあります。 これは「相手への要求が強い」「固定観念が多い」といったことが根底にあります。相手に「こうして欲しい”と願う要求の強さや、"僕は正しい””こうあるべきだ”といった歪んだ自己愛や固定観念が根底に強くあるのです。 ・1次障害:障害自体によるもの 2次障害:周囲から障害を理解されず、学校などで適切な支援が受けられなかったことによるもの 3次障害:非行化して矯正施設に入ってもさらに理解されず、厳しい指導を受け一層悪化する 4次障害:社会に出てからもさらに理解されず、偏見もあり、仕事が続かず再非行に繋 がる ・ここで気付いて欲しいことがあります。時代によって知的障害の定義が変わったとしても、事実が変わるわけではないことを。IQ70~84の子どもたち、つまり現在でいう境界知能の子どもたちは、依然として存在しているのです。 彼らは知的障害者と同じくしんどさを感じていて、支援を必要としているかもしれません。では、これらの子どもたちはどのくらいいるのでしょうか。知能分布から算定すると、およそ14%いることになります。つまり、現在の標準的な1クラス35名のうち、約5人いることになります。クラスで下から5人程度は、かつての定義なら知的障害に相当していた可能性もあったのです。もちろん話はそんな単純ではありませんが、現在の学校では、このようにクラスで下から5人の子どもたちは、周囲から気付かれずに様々なSOSのサインを出している可能性があるのです。 ・前章でもお伝えしましたが、現在知的障害者の定義はおおよそIQが70未満で社会性に障害があることとなっています。この定義であれば、およそ2%が知的障害に該当することになります。しかし、1950年代の「IQ85未満」を適用すると、16%ということになります。16%から2%を引くと、IQ70~84のかつての軽度知的障害者は14%もいた、という計算になります。もちろん最新のDSMー5による知的障害の診断基準ではIQの値がなくなり、今では全く当てはまりませんが、この世の中で普通に生活していく上で、1Qが100ないとなかなかしんどいと言われています。IQ85未満となると相当なしんどさを感じているかもしれません。 ・"褒める"話を聞いてあげる”は、その場を繕うのにはいいのですが、長い目でみた場合、根本的解決策ではないので逆に子どもの問題を先送りにしているだけになってしまいます。 例えば、勉強ができないことで自をなくしイライラしている子どもに対して、「走るのは速いよ」と褒めたり、「勉強できなくてイライラしていたんだね」と話を聞いてあげたりしても、勉強ができない事実は変わらないのです。根本的な解決策は、勉強への直接的な支援によって、勉強ができるようにすること以外では有り得ません。 ・第二に、そもそも「自尊感情が低い」ことは問題なのか、ということです。 我々大人はどうでしょう。自尊感情は高いのでしょうか?仕事がうまくいかず、自肩を失って自尊感情が低いことはあるでしょう。逆に、仕事が軌道にのり、社会的に成功すれば、自尊感情が高くなることもあるでしょう。それでも、社会の荒波に揉まれながら思った通りの仕事ができない、職場の対人関係がうまくいかない、理想の家庭が築けないなど、自肩がなかなか持てず、自尊感情が低くなってしまっている大人の方が多いのではないでしょうか。 だからと言って、ほとんどの人が社会で犯罪を行っている、不適応を起こしているわけでもありません。つまり、自尊感情が低くても社会人として何とか生活できているのです。逆に、自尊感情が高すぎると自己愛が強く、自己中のように見えてしまうかもしれません。大人でもなかなか高く保てない自尊感情を、子どもにだけ「低いから問題だ」と言っている支援者は、矛盾しているのです。 問題なのは自尊感情が低いことではなく、自尊感情が実情と乖離していることにあります。何もできないのにえらく自言をもっている。逆に何でもできるのに全然自信がもてない。要は、等身大の自分を分かっていないことから問題が生じるのです。 "自尊感情が低い"といった言葉に続くのは、「自尊感情を上げるような支援が必要である」といった締めの言葉です。こんな文章を見る度、「そもそも文章を書いている心理技官の自尊感情は高いのか」と聞きたくなります。無理に上げる必要もなく、低いままでもいい、ありのままの現実の自分を受け入れていく強さが必要なのです。もういい加減「自尊感情が••・・・」といった表現からは卒業して欲しいところです。 ・社会面の支援とは、対人スキルの方法、感情コントロール、対人マナー、問題解決力といった、社会で生きていく上でどれも分かせない能力を身につけさせることです。これらのどれ一つでも出来ていなければ、社会ではうまく生活していけないでしょう。 そういった最も大切な社会面の支援が、学校教育で系統立ててほとんど何もなされていないということが、私にはどうしても理解できません。学校教育で何もなされていないので、少年院に入ってきた少年には、一から社会面について支援していかないといけないのです。 ・しかし、一つ問題があります。このソーシャルスキルトレーニングは認知行動療法に基づいていますので、「対象者の認知機能に大きな問題がない」ことが前提になっています。認知行動療法は、考え方を変えることによって不適切な行動を適切な行動に変えていく方法ですが、"考え方"を変える以上、ある程度の「考える力」があることが当然の前提になっています。そこには聞く力、言語を理解する力、見る力、想像する力、判断する力が必要なのです。これらの力がまさに認知機能と呼ばれるものです。 逆に言えば、対象者の認知機能に何かしらの問題があれば、トレーニングを受けていても何をやっているのか理解できない、判断できない、といった状況が生じてしまい、その効果は分からなくなってくるのです。にもかかわらず、矯正教育や学校教育の現場の中には、対象者の能力を考慮せずに、ソーシャルスキルを上げるにはとにかくソーシヤルスキルトレーニングを、といった形式的な対応がなされていることもあるのです。 ・ここに述べた実際の声は、大きく次の二つにまとめられるかと思います。一つは自己への気づきであり、もう一つは自己評価の向上です。 人が自分の不適切なところを何とか直したいと考えるときは、「適切な自己評価」が 150 スタートとなります。行動変容には、まず悪いことをしてしまう現実の自分に気づくこと、そして自己洞察や葛藤をもつことが必要です。適切な自己評価ができるからこそ "悪いことをする自分”に気づき、”また悪いことをやってしまった。自分って何で駄目な奴なんだろう""いつまでもこんなことしていられない。もっといい人になりたい”などといった自己洞察・自己内省が行えるのです。そして、理想と現実の間で揺れ動きながらも、自分の中に「正しい規範」を作り、それを参照しながら"今度から頑張ろう”と努力し、理想の自分に近づいていくのです。そのためにはやはり、自己を適切に評価できる力、つまり”自分はどんな人間なのか"を理解できることが大前提なのです。 ・自己に注意を向けることで自己洞察や自己内省が生じる背景に、自覚状態理論というものがあります。自己に注意が向くと、自分にとってとても気になっている事柄に強く関心が向くようになります。その際、自己規範に照らし合わせ、その事柄が自己規範にそぐわないと、不快感が生じます。この不快な感情を減らしたいという思いが、行動変容するための動機づけになる、というものです。例えば、ある少年が万引きをしようと考えた時、自己に注意を向ける機会があると、万引きという行為自体についても関心を向けるようになります。そして、万引きは悪いことだ”といった規範をその少年がもっていれば、そんな自分を不快に感じ、万引きを止めるきっかけになる、というわけです。 自己に注意を向けさせる方法として、他人から見られている、自分の姿を鏡で見る、自分の声を聴く、などがあります。かつて飛び込み自殺が多かった札幌の地下鉄のホームに鏡を設置したところ、自殺者が減った、といった報道がありました。事実関係を直接調べたわけではありませんが、これは頷ける話です。鏡で自分の姿を見ると自己に注意が向けられ、「自殺はよくないことだ」という自己規範が生じ、自殺者は減るだろうと考えられるからです。 この理論が正しいなら、学校で先生が子どもに対し"あなたを見ていますよ”といったサインを送るだけでも効果があります。また、少人数のグループワークではメンバー同士、お互いがお互いを密に観察し合っていますので、それだけでも抜群の効果があると考えられます。学校でのグループワークの大切さの所以です。加えて、平生から我々大人が見本となり、「正しい規範」を子どもに見せることが重要なのは言うまでもありません。 自分が変わるための動機づけには、自分に注意を向け、見つめ直すことが必要です。 先に挙げた少年たちが変わろうと思ったきっかけに共通しているのも、これまで社会で失敗し続けて自肩をなくしてきた彼らが、集団生活の様々な人との関係性の中で、 “自己への気づきがあること” そして様々な体験や教育を受ける中で、 ”自己評価が向上すること" のこうなのです。特に自己への気づきについては、押しつけでなく少年自身が自ら「気づきのスイッチ」を入れねばなりませんので、我々としては少しでも多くの、かつ様々な気づきの可能性のある場を提供し、スイッチを入れる機会に触れさせることが大切です。 これらは学校教育でも全く同じと感じます。矯正教育に長年携わってきた方が、こう言っていました。「子どもの心に扉があるとすれば、その取手は内側にしかついていない」。まさにその通りだと思います。子どもの心の扉を開くには、子ども自身がハッとする気づきの体験が最も大切であり、我々大人の役割は、説教や叱責などによって無理やり扉を開けさせることではなく、子ども自身に出来るだけ多くの気づきの場を提供することなのです。 ・それで気づきました。少年たちに"教えるんだ"という視点では駄目なのだ、と。これまで幾度となく”こんなのも分からないの?"と言われ馬鹿にされ続けてきた少年たちは、自分たちも、 ”人に教えてみたい” ”人から頼りにされたい” "人から認められたい" という気持ちを強くもっていることを知りました。そしてそれが自己評価の向上に繋がっていくのです。学校でも「どうせやっても無駄」と思っていて、やる気のない子どもがいるでしょう。しかし、そのような子どもでも、皆に問題を出す役や答えを教える役などをやってみたい、という気持ちがあるかもしれません。そのまま導入するのは難しいとは思われますが、人の役に立つことで自己評価の向上に繋がり、次第に勉強へのやる気も出てくる可能性があるのです。

かさき@np0x2026年1月11日読み終わった都合のいい煽り文句として「ケーキ切れなそう」が使われるようになって、間違ってるとは思いつつ、元ネタの文脈知らないままでは諫めるのも難しいな……と思って義務感で読んだ 性善説的な、少年に罪はなく悪いのは認知機能である!という同情で終わるのではなくて、犯罪者を減らす、納税者を増やす、経済効果を……というところに最後持っていくのがなんかおもしろかった あ、着地そこ?感があって 現代って多様性の尊重というお題目での諦め、無関心、回避がとても多くて、というかそれがふつうで クラスでちょっと変な子いても、善意とかやさしさからの諦め・許容が多いんじゃないかなーと思ってて それってでもただ臭いものに蓋をしただけだね

かさき@np0x2026年1月11日読み終わった都合のいい煽り文句として「ケーキ切れなそう」が使われるようになって、間違ってるとは思いつつ、元ネタの文脈知らないままでは諫めるのも難しいな……と思って義務感で読んだ 性善説的な、少年に罪はなく悪いのは認知機能である!という同情で終わるのではなくて、犯罪者を減らす、納税者を増やす、経済効果を……というところに最後持っていくのがなんかおもしろかった あ、着地そこ?感があって 現代って多様性の尊重というお題目での諦め、無関心、回避がとても多くて、というかそれがふつうで クラスでちょっと変な子いても、善意とかやさしさからの諦め・許容が多いんじゃないかなーと思ってて それってでもただ臭いものに蓋をしただけだね

- ヒカリ@7HIKARI2026年1月3日読み終わった先輩から貸してもらった本。実体験や参考図が多く、思ったよりも読みやすかった。認知のゆがみ=世界の見方がゆがんでいる、だからこちらの意図が伝わらない・自己評価が正しくない、という図を言語化してもらえたのは自分の中で大きかった。 また、本文中に「犯罪者を納税者に」変えることで日本の国力を上げる、というものが出てきて、そういう方向で日本を支えることもできるのかと目から鱗だった。

ペル@P_E_L_L2026年1月1日読み終わった@ 自宅年末頃からデジタルデトックスとして始めた1日10分の風呂読書、まずは読みやすそうな本を…と積読の中からこちらを手に取り、元日に読了。1年のはじめに読みおわった本がこれか…。

ペル@P_E_L_L2026年1月1日読み終わった@ 自宅年末頃からデジタルデトックスとして始めた1日10分の風呂読書、まずは読みやすそうな本を…と積読の中からこちらを手に取り、元日に読了。1年のはじめに読みおわった本がこれか…。

note103@note1032025年12月12日読み終わったオーディブルで最後まで。思っていたよりかなり落ち着いた内容で面白かった。 ただ、そのまま続けて聴き始めた続編はだいぶ薄い内容で残念な感じだった。編集者が2匹目のドジョウを狙ったのだろうけど、1作目の信憑性も落ちてしまうのでもう少し丁寧に作った方が良かったのではと思う。

note103@note1032025年12月12日読み終わったオーディブルで最後まで。思っていたよりかなり落ち着いた内容で面白かった。 ただ、そのまま続けて聴き始めた続編はだいぶ薄い内容で残念な感じだった。編集者が2匹目のドジョウを狙ったのだろうけど、1作目の信憑性も落ちてしまうのでもう少し丁寧に作った方が良かったのではと思う。

- くみん@cuminimuc2025年12月7日読み終わったタイトルだけが話題になり、特に読んでもない人間がSNSで取り扱っていることが多かったので、実際に読んでみた。 内容としては非常にまとも。少年院で非行少年たちに向き合ってきた著者が、彼らにどのような傾向があるのか、対処プログラムはなんなのかなど丁寧に述べている。エピソードも豊富なので頭に入ってきやすい。 認知機能が弱いという背景をもとにすると、彼らに対する受け取り方がだいぶ変わったので、もっと読まれて良い本だと思った。

- maru@marumaru232025年12月6日読み終わった古本で買った古本屋のワゴンにて110円という値段で購入。 安さで買ったというより、 以前話題になっていたのを思い出して買った。 精神科医が書いていることもあって 語り口調が穏やか。 書いてあることは新鮮に感じられ 発売された時のことを考えると そりゃ、大反響も起こるよなと思えるほど。 医療、福祉、学校、家庭などによって 一人の人間の見方や指導方法が違うところが 気になった。 それぞれ繋がりがあるはずなのに 今の日本は、そういう所は未だに弱い気がする…。

- おおしま@_carino_2025年11月17日読み終わった話題だったやつ ともすれば非行少年たちの擁護として捉えられかねない内容だと思ったけれど、知的にハンディがある子供たちが非行に走ってしまうということは確かに納得感がある。その納得感を細かく紐解いてくれるような本で、最後はコグ法がそのような子供の学習法として紹介されていたけれど教育現場の実践に入れるのは難しいんじゃないか、という感想。 現在取り入れられているのは少年院での話(=犯罪をすでに起こした子たちに対して)で、予防策として使うにはIQ計測の結果の見方を変えたり学校の仕組みを変えたりする必要があり、課題が多い。もちろんこういったメソッドがもっと普及して非行が減るといいなとは思うけれど 非行少年もこんな苦労があるんです、という道徳的な観点だけではなくて、「受刑者から納税者へ」と題して経済効果を説く部分があったのは面白かった。そこだけ一歩引いた目で、読者を説得させるために書いているように見えた

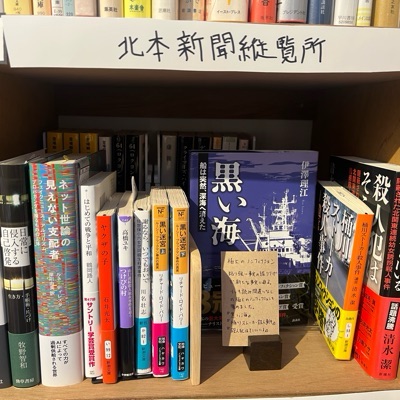

北本新聞縦覧所@kitamoto_juran2025年11月13日読み終わった以前話題になってたのに読んでなかったな、と思い手に取った。 犯罪や非行に走る少年たちは「反省」以前の認知能力に問題がある。 非行少年に共通する特徴 認知能力の弱さ、感情統制の弱さ、融通の利かなさ、不適切な自己評価、対人スキルの乏しさ、身体的不器用さ 学校教育では社会面(対人スキル、感情コントロール等)についての系統的な教育がなされていない。学習の基礎となる認知能力強化トレーニング(コグトレ)が重要。

北本新聞縦覧所@kitamoto_juran2025年11月13日読み終わった以前話題になってたのに読んでなかったな、と思い手に取った。 犯罪や非行に走る少年たちは「反省」以前の認知能力に問題がある。 非行少年に共通する特徴 認知能力の弱さ、感情統制の弱さ、融通の利かなさ、不適切な自己評価、対人スキルの乏しさ、身体的不器用さ 学校教育では社会面(対人スキル、感情コントロール等)についての系統的な教育がなされていない。学習の基礎となる認知能力強化トレーニング(コグトレ)が重要。

yokackyの図書録@yokacky2025年11月11日読み終わった人口の14%いると推測される軽度知的障害や境界知能(IQ70-84)の人たちにとって、ケーキを均等に3つに分けることは難しいタスクに当たる。 彼らの特徴としては、 ・認知能力が弱い ・感情統制が困難 ・融通がきかない ・自己評価が不適切 ・対人スキルが乏しい ・身体的に不器用 などがあげられる。サインは(例:すぐカッとなる、忘れ物が多い、遅刻癖など)小2ぐらいから現れる。 基礎ができていない→勉強についていけない→自信を失い、いじめの対象になる→ストレスが溜まる→そのはけ口として非行に走る。コグトレ(Cognitive Training)で基礎の土台を作り上げることが大事。 これは日本の国益や国力にもかかわる問題でもある。 受刑者にかかる年間コストは約300万。平均的な勤労者は年間100万ほど税金を納めている。犯罪者を納税者に変えるだけで、およそ400万の経済効果。 施設の収容人数は平成29年度末で5万6000人。単純計算で、年間2240億円の損失。被害者の損失額を入れると、5000億円もくだらないだろう。

yokackyの図書録@yokacky2025年11月11日読み終わった人口の14%いると推測される軽度知的障害や境界知能(IQ70-84)の人たちにとって、ケーキを均等に3つに分けることは難しいタスクに当たる。 彼らの特徴としては、 ・認知能力が弱い ・感情統制が困難 ・融通がきかない ・自己評価が不適切 ・対人スキルが乏しい ・身体的に不器用 などがあげられる。サインは(例:すぐカッとなる、忘れ物が多い、遅刻癖など)小2ぐらいから現れる。 基礎ができていない→勉強についていけない→自信を失い、いじめの対象になる→ストレスが溜まる→そのはけ口として非行に走る。コグトレ(Cognitive Training)で基礎の土台を作り上げることが大事。 これは日本の国益や国力にもかかわる問題でもある。 受刑者にかかる年間コストは約300万。平均的な勤労者は年間100万ほど税金を納めている。犯罪者を納税者に変えるだけで、およそ400万の経済効果。 施設の収容人数は平成29年度末で5万6000人。単純計算で、年間2240億円の損失。被害者の損失額を入れると、5000億円もくだらないだろう。

- ハシバラ@kubi_itai2025年10月16日読み終わった非行少年ではないけど、全然他人事じゃなかった。彼らは自分とはまったく別の考え方をしている訳ではなかった。 私が非行に走らなかったのは、たまたま運が良かっただけかもしれない。

Kenji@kenji2025年9月8日読み終わった「彼らは自尊心が低い。褒めてあげよう。」という紋切り型の解決策では何も解決しない。 学校の先生に読んでほしい。犯罪者について、「無敵の人」という言葉が一人歩きしているが、その背景にある複雑・複合的な要因を示してくれる本。犯罪者を生み出のは家庭環境だと勝手に思っていたが、本人のiqや特に幼少期の経験など学生時代に現れるものが多い。

Kenji@kenji2025年9月8日読み終わった「彼らは自尊心が低い。褒めてあげよう。」という紋切り型の解決策では何も解決しない。 学校の先生に読んでほしい。犯罪者について、「無敵の人」という言葉が一人歩きしているが、その背景にある複雑・複合的な要因を示してくれる本。犯罪者を生み出のは家庭環境だと勝手に思っていたが、本人のiqや特に幼少期の経験など学生時代に現れるものが多い。

- しょうがねえ、本でも読んでやるか@Livres2025年8月11日読み終わった境界知能も含めると人口の16%程度が知的障害を持っているのか。かなり多いな。 「人を動かす」にどんな凶悪な犯罪者でも自分のことを善人だと思っている、というような節があったが、これを読むとその犯罪者って実は発達障害か知的障害を持っていたのではないか、と思ってきた。本の趣旨とは違うし全然関係ないけど。

きん@paraboots2025年7月18日読み終わった非行少年の中には、反省する以前の、自分のやった非行に向き合い被害者のことも内省すること”自己洞察”ができない子が多い、まずこの部分に衝撃を受けました。 発達障害、知的障害、そして認知機能障害、様々な障害を複数またがった状態で持つネットワーク障害による非行や犯罪というものに対して、既存の教育や司法の取り組みだけではなく認知機能トレーニング、コグトレ可能性にも宮口さんは言及されています。 読むうちに非行や犯罪の背景には、生活や家族的背景、トラウマや虐待の可能性すら見えてくる。 先に読んだ凸凹のためのおとなのこころがまえ。ここに出てくる人たちは、周りの大人が当該の患児に対して何らかの障害を感じて、医療的介入のために医師のもとを訪れたり、学校の先生などに教育的援助を求めたりしているが、本書に出てくる非行少年たちはそこからあぶれた存在、忘れられた存在として語られており、そこにすら経済的というか、なんらかの格差を感じた。 IQが高くても低くても、何らかの障害を持ち、犯罪や非行に至るところの理解は、様々な障害が関係しているのだと少しばかり理解できた気がする。そして脳機能の話が特に興味深かった。ちょうど認知症の始まりに前頭葉の衰えの話がある。怒りっぽくなる、いわゆる易怒性の話。前頭葉の神経障害や脳腫瘍の話と犯罪を絡めて語っているところが印象に残った。

きん@paraboots2025年7月18日読み終わった非行少年の中には、反省する以前の、自分のやった非行に向き合い被害者のことも内省すること”自己洞察”ができない子が多い、まずこの部分に衝撃を受けました。 発達障害、知的障害、そして認知機能障害、様々な障害を複数またがった状態で持つネットワーク障害による非行や犯罪というものに対して、既存の教育や司法の取り組みだけではなく認知機能トレーニング、コグトレ可能性にも宮口さんは言及されています。 読むうちに非行や犯罪の背景には、生活や家族的背景、トラウマや虐待の可能性すら見えてくる。 先に読んだ凸凹のためのおとなのこころがまえ。ここに出てくる人たちは、周りの大人が当該の患児に対して何らかの障害を感じて、医療的介入のために医師のもとを訪れたり、学校の先生などに教育的援助を求めたりしているが、本書に出てくる非行少年たちはそこからあぶれた存在、忘れられた存在として語られており、そこにすら経済的というか、なんらかの格差を感じた。 IQが高くても低くても、何らかの障害を持ち、犯罪や非行に至るところの理解は、様々な障害が関係しているのだと少しばかり理解できた気がする。そして脳機能の話が特に興味深かった。ちょうど認知症の始まりに前頭葉の衰えの話がある。怒りっぽくなる、いわゆる易怒性の話。前頭葉の神経障害や脳腫瘍の話と犯罪を絡めて語っているところが印象に残った。

とりもも@torimomo2062025年7月1日読み終わった犯罪者を擁護するつもりは決してないけれど、少年犯罪の加害者は実は社会的被害者の側面があるというところに衝撃を受けたし共感した。世の中意味がわからないニュースがあまりにも多いけれど納得した。被害者が加害者になるなんて悲しすぎる。読んでよかった。

とりもも@torimomo2062025年7月1日読み終わった犯罪者を擁護するつもりは決してないけれど、少年犯罪の加害者は実は社会的被害者の側面があるというところに衝撃を受けたし共感した。世の中意味がわからないニュースがあまりにも多いけれど納得した。被害者が加害者になるなんて悲しすぎる。読んでよかった。 ひろるり@hiroruri2025年6月4日読み終わった支援の網からこぼれ落ちてしまっている子供たち。こういう存在が広く認識されて、手助けが進むことを願う。 さらに、ケーキの切れないまま大人になって、今困っている人にも目を向ける必要があるね。

ひろるり@hiroruri2025年6月4日読み終わった支援の網からこぼれ落ちてしまっている子供たち。こういう存在が広く認識されて、手助けが進むことを願う。 さらに、ケーキの切れないまま大人になって、今困っている人にも目を向ける必要があるね。

脱積読を目指すゆーさん@Reads11292025年6月2日@ 自宅その人の可能性を見出すための考え方や実践方法について学べた。 初読は大学生の頃だったが、今年度職場で新人教育担当になった身として、もう一度読み返している。

脱積読を目指すゆーさん@Reads11292025年6月2日@ 自宅その人の可能性を見出すための考え方や実践方法について学べた。 初読は大学生の頃だったが、今年度職場で新人教育担当になった身として、もう一度読み返している。

m@mai-sanctuary2025年3月22日読み終わった見えてるものも見えたものから考えることや感じることもみんな違うのに、ひとつの教室に集められて同じ話を聞くと言う状況は無理があるよなという当たり前のことに大人になってから気づく。改めて今の教育システムからはこぼれ落ちてしまう人たちの勇気づけに携わりたいと思った。

m@mai-sanctuary2025年3月22日読み終わった見えてるものも見えたものから考えることや感じることもみんな違うのに、ひとつの教室に集められて同じ話を聞くと言う状況は無理があるよなという当たり前のことに大人になってから気づく。改めて今の教育システムからはこぼれ落ちてしまう人たちの勇気づけに携わりたいと思った。

猫@mao10122025年3月7日かつて読んだまだ完全に咀嚼しきれたわけではないが、"教育の敗北"という言葉はかなり腑に落ちる。 知的障害ということさえ気づかず、または知的障害にすら認定されず苦しむ子ども達がいることも事実であり、『非行』とかなり密接的な繋がりがあるということがこの本を通じて理解出来る。 中々難しい問題であり、一言にまとめるのは憚られるが、もっと様々な文献を読みたいと知識欲が増した一冊だった。

猫@mao10122025年3月7日かつて読んだまだ完全に咀嚼しきれたわけではないが、"教育の敗北"という言葉はかなり腑に落ちる。 知的障害ということさえ気づかず、または知的障害にすら認定されず苦しむ子ども達がいることも事実であり、『非行』とかなり密接的な繋がりがあるということがこの本を通じて理解出来る。 中々難しい問題であり、一言にまとめるのは憚られるが、もっと様々な文献を読みたいと知識欲が増した一冊だった。- 🦆@dyslexia-kamo2024年9月15日読み終わったギリギリ聞けたけどかなり疲弊した。 私の場合、言葉の意味そのままに""ケーキが切れるのか""と言われれば切れるけど、それはどちらかというと理系であり、幼少期からの親によるとにかく頭が良くなるようにと叩き込まれた勉強の結果であって、頭の作りとしてはやっぱりケーキが切れない。 でもおそらく周りからは切れるように見えているし、切れるはずなのに言動のおかしい人間なんだろうと、なんとなく思う。 自分を客観視するのは得意でない、それだけの頭がない。 言語IQが高いと、話した感じは頭が良さそうに見えるんだ。良くも悪くも。 ケーキが切れる人間がこの本を聞いてどう思うのか私にはさっぱりわからない。おそらく切れない私は、ずっとバカにされているようにしか思えなかった。それすら認知が歪んでいる証拠だというなら、何が正しいというのか。

- planetoshi@planetoshi1900年1月1日興味があって読んだけど、勉強になった。普通の人にとってはいとも簡単なことでも、一部の人にとってはとても難しいということが間々ありうると感じた。