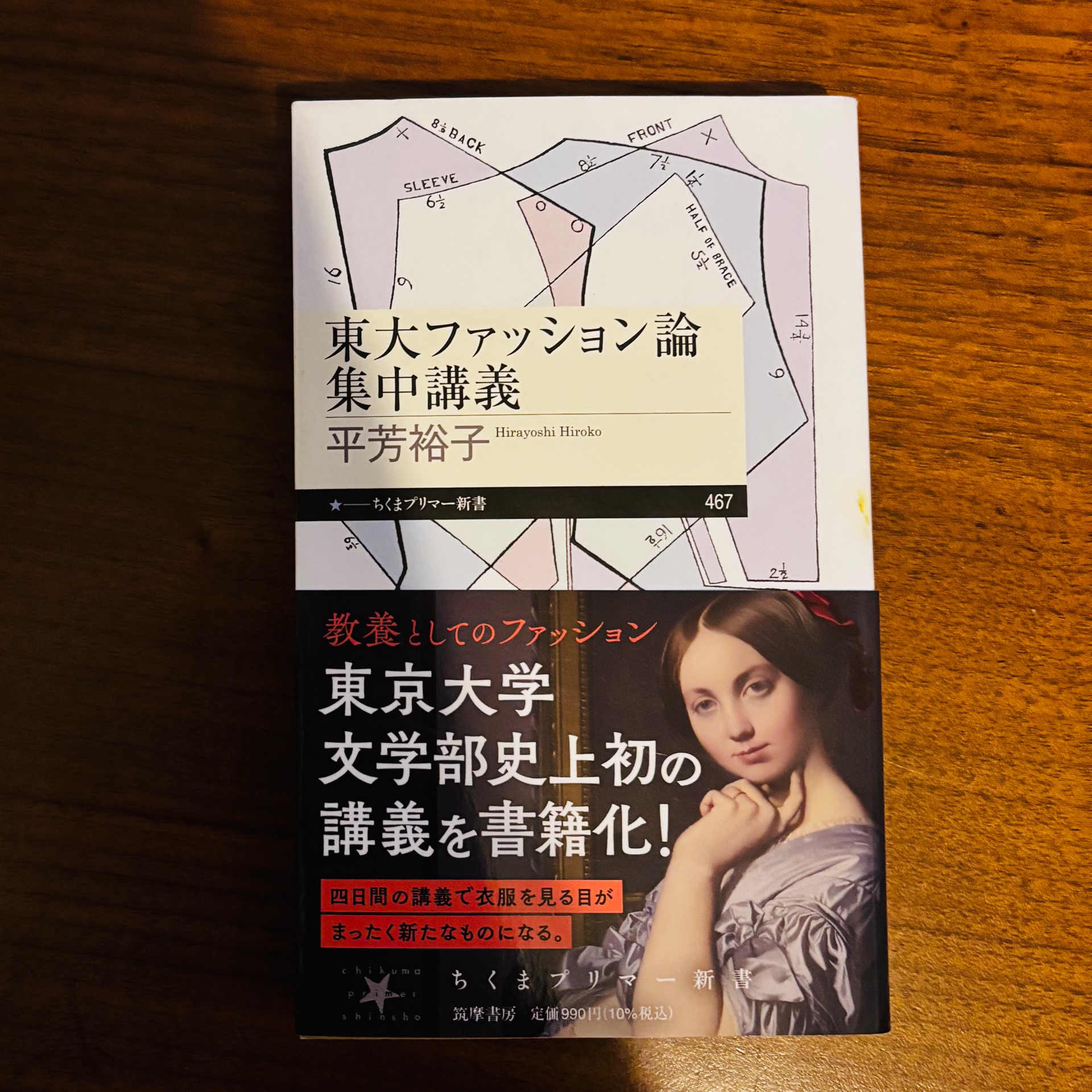

東大ファッション論集中講義

103件の記録

はちむら@hatch-me2026年1月15日読みたい著者の「みんなファッションと関わって生きている」という言葉に惹かれて。お洒落やトレンドに振り回されると辛くなるけど、「ファッション」という言葉で自分のスタイルを確立できるといいのかもしれない。

はちむら@hatch-me2026年1月15日読みたい著者の「みんなファッションと関わって生きている」という言葉に惹かれて。お洒落やトレンドに振り回されると辛くなるけど、「ファッション」という言葉で自分のスタイルを確立できるといいのかもしれない。 ウタカタ@uta-ka-ta2025年11月8日読み終わったおもしろかった。 ファッションの歴史的な変遷とともに、女性は胴を締め上げるコルセットから解放されたけれど、ブラジャーなどの補正用下着、もしくは、ダイエットや美容整形など、女性は常に「美しくあること」を求められているのだなぁと思った。 少し前に「アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か」にも出てきたが、男性によって作られたシステムに女性が放り込まれた、の一つとしてあるのがスーツじゃないかなと思うのだけど、女性用のスーツの仕立て(制服にも言える)は、まだ「女性らしさ」を標榜される。現代においても、適応しつつ女性らしさを求められているのではないだろうか。 東大生、こんな面白い講義を聞けるんだ。いいなぁ。

ウタカタ@uta-ka-ta2025年11月8日読み終わったおもしろかった。 ファッションの歴史的な変遷とともに、女性は胴を締め上げるコルセットから解放されたけれど、ブラジャーなどの補正用下着、もしくは、ダイエットや美容整形など、女性は常に「美しくあること」を求められているのだなぁと思った。 少し前に「アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か」にも出てきたが、男性によって作られたシステムに女性が放り込まれた、の一つとしてあるのがスーツじゃないかなと思うのだけど、女性用のスーツの仕立て(制服にも言える)は、まだ「女性らしさ」を標榜される。現代においても、適応しつつ女性らしさを求められているのではないだろうか。 東大生、こんな面白い講義を聞けるんだ。いいなぁ。 hayata@hayata2025年10月5日読み終わった2023年に東京大学で行われた講義を元にした本書は、衣服の成り立ちからオートクチュール(仕立服)やプレタポルテ(既製服)、ファッションとしての成り立ちまで広範かつ読者にわかりやすくまとまったものでした。ところどころ、読者に対して投げかけられる問いが、シンプルなのだが答えは知らない良問であり、その身近さとあいまって読む気持ちを維持させてくれる。衣服にまつわる史実や歴史をさらいながらも、その時々に出てくる人たちのエピソードを取り入れることで時系列X人物の2軸で楽しめると感じた。私の感想は、三宅一生すげー、からはじまり、フランス王家、イブサンローラン、シャネルやディオール、そして、最後に鷲田清一と、本当に多様な人たちとブランドの話をコンパクトに知れたのがありがたかった。ファッションに興味がなくても、歴史が好きであればきっと楽しめるはず。

hayata@hayata2025年10月5日読み終わった2023年に東京大学で行われた講義を元にした本書は、衣服の成り立ちからオートクチュール(仕立服)やプレタポルテ(既製服)、ファッションとしての成り立ちまで広範かつ読者にわかりやすくまとまったものでした。ところどころ、読者に対して投げかけられる問いが、シンプルなのだが答えは知らない良問であり、その身近さとあいまって読む気持ちを維持させてくれる。衣服にまつわる史実や歴史をさらいながらも、その時々に出てくる人たちのエピソードを取り入れることで時系列X人物の2軸で楽しめると感じた。私の感想は、三宅一生すげー、からはじまり、フランス王家、イブサンローラン、シャネルやディオール、そして、最後に鷲田清一と、本当に多様な人たちとブランドの話をコンパクトに知れたのがありがたかった。ファッションに興味がなくても、歴史が好きであればきっと楽しめるはず。- さみ@futatabi2025年8月13日読んでるファッションにあんまり真剣な興味がないけど仕事のために〜……ということで読みはじめたがめっちゃ面白い!!ファッションにまつわるイメージの中でも自分はアート的な側面に気をとられていただけだった。どうしてこんな面白くなるの…?こんなふうに授業が始まったらドーパミンすごくなってたと思う。

m@lunedeau272025年8月3日買った読んでる@ 百年 吉祥寺何かで見かけて気になっていた本、吉祥寺の「百年」さんで見かけた🌟 少し読んだ。ファッションは学問としては軽視されてきたと。理由としては、ファッションが女性と強く結び付けられてきたこと、縫製労働が軽視されていたこと、ファッション=流行は移ろうものという特性などによるよう。

m@lunedeau272025年8月3日買った読んでる@ 百年 吉祥寺何かで見かけて気になっていた本、吉祥寺の「百年」さんで見かけた🌟 少し読んだ。ファッションは学問としては軽視されてきたと。理由としては、ファッションが女性と強く結び付けられてきたこと、縫製労働が軽視されていたこと、ファッション=流行は移ろうものという特性などによるよう。

埋没@mai_botsu2025年6月14日読み終わった「洋服」の着用は、近代化を目指した明治政府の国家的プロジェクトでした。そのため公的な場で着用される男性服から洋装化が進みましたが、家庭生活のための女性服はしばし日本的伝統の砦となりました。233p ちょこちょこ読んでいた本を、まとめて読み切る有給になりました。

埋没@mai_botsu2025年6月14日読み終わった「洋服」の着用は、近代化を目指した明治政府の国家的プロジェクトでした。そのため公的な場で着用される男性服から洋装化が進みましたが、家庭生活のための女性服はしばし日本的伝統の砦となりました。233p ちょこちょこ読んでいた本を、まとめて読み切る有給になりました。

春宵@yrasg_2025年6月8日既製服の時代の今ではファッションに興味無いことを貫くなら、ファッションを熟知し、それを敢えて逸脱するという姿勢を取らなければならない。私のように対して着る服に関心のないだけの人間には「ファッションに興味無い」という資格すらないのだった。ごめんなさい

春宵@yrasg_2025年6月8日既製服の時代の今ではファッションに興味無いことを貫くなら、ファッションを熟知し、それを敢えて逸脱するという姿勢を取らなければならない。私のように対して着る服に関心のないだけの人間には「ファッションに興味無い」という資格すらないのだった。ごめんなさい 夏@apricity2025年5月27日読み終わった3日目4日目のおもしろさが尋常じゃなくて、、Twitterで情報追ってて出会えてよかったな〜としみじみ。大学の頃受講してたカルチュラルスタディーズで使った資料をひっぱりだして読み直すなどしています。たかが服、されど服。個人的には、加速するファストファッションの流行と、古着や一点ものブームの流行が共存してる昨今に興味があるから、この本を読んだことを起点に色々調べられたらな〜と思う。「服に興味がない人なんていない」の裏付けがおもしろかったです。

夏@apricity2025年5月27日読み終わった3日目4日目のおもしろさが尋常じゃなくて、、Twitterで情報追ってて出会えてよかったな〜としみじみ。大学の頃受講してたカルチュラルスタディーズで使った資料をひっぱりだして読み直すなどしています。たかが服、されど服。個人的には、加速するファストファッションの流行と、古着や一点ものブームの流行が共存してる昨今に興味があるから、この本を読んだことを起点に色々調べられたらな〜と思う。「服に興味がない人なんていない」の裏付けがおもしろかったです。

yomitaos@chsy71882025年5月19日読み終わった@ 自宅なぜメンズ服は画一的でつまらないのかが気になって、手に取った一冊。目から鱗のエピソードが頻出し、一気読みしてしまった。 旧来の貴族的価値観では、公の場で働く男は実用的な黒のスーツを纏うことが求められ、うちなる家庭を守る女は美しく着飾る自身の外見を通して夫の経済力や社会的地位を表す役割を担わされた。それが2025年の今も崩されることなく踏襲されてしまっているという。 帯分に書かれた、ファッションを問うことは我々自身の、現代社会の根幹を揺るがす問題を孕んでいるから、「浅いもの」として見過ごそうとしているという提起に納得した。

yomitaos@chsy71882025年5月19日読み終わった@ 自宅なぜメンズ服は画一的でつまらないのかが気になって、手に取った一冊。目から鱗のエピソードが頻出し、一気読みしてしまった。 旧来の貴族的価値観では、公の場で働く男は実用的な黒のスーツを纏うことが求められ、うちなる家庭を守る女は美しく着飾る自身の外見を通して夫の経済力や社会的地位を表す役割を担わされた。それが2025年の今も崩されることなく踏襲されてしまっているという。 帯分に書かれた、ファッションを問うことは我々自身の、現代社会の根幹を揺るがす問題を孕んでいるから、「浅いもの」として見過ごそうとしているという提起に納得した。

ミモザ@mimosa2025年4月23日読み終わった初学者向けの通史ものという感じで物語性があってとてもおもしろく読みやすかった。美術史に興味があることもあってドッグイヤーがいっぱい(2025年4月分)

ミモザ@mimosa2025年4月23日読み終わった初学者向けの通史ものという感じで物語性があってとてもおもしろく読みやすかった。美術史に興味があることもあってドッグイヤーがいっぱい(2025年4月分)

はーちゃん@hazuki2025年4月12日読み終わった欧州の昔の服装から、シャネルなどのブランドファッション、近年のファストファッションまで説明がある。服装から歴史的な背景がわかる。絵画に描かれている服装からも考察ができるようになる。

はーちゃん@hazuki2025年4月12日読み終わった欧州の昔の服装から、シャネルなどのブランドファッション、近年のファストファッションまで説明がある。服装から歴史的な背景がわかる。絵画に描かれている服装からも考察ができるようになる。

しまりす@alice_soror2025年3月16日読んでる■なぜ、かつてはファッションは学問として認められなかったのか ・「ファッション」そのものの性質が、「流行り」「廃れる」という現象に左右され、儚くうつろいやすいもの、在り方が一定せず際限がない 何が流行るのか論理的に説明することは不可能、西洋哲学が追究してきた思考の論理性、時代を超越した永続的な美とは相容れない ・西洋ファッションを受容した日本では「ファッション」が女子教育と結びつけられてきた 当時女性が西洋的な流行を取り入れるには洋服を自作するしかなく、洋裁専門学校が打数設立 →つまり、ファッションは大学で教育されるものではなく、女性を対象とした洋裁学校のものと見なされていた ↓ 1990年代、状況に変化。 欧米のファッション論、ファッション産業の成熟、ポストモダン思想、鷲田清一が現象学的ファッション論、ファッションについて文化批評的に論じる学者のスタイルがもてはやされた、日本では一時その勢いが失速するが2010年代からふたたび台頭、「ファッションスタディーズ」 ■人が服を着る目的 例 「身体を保護するため」「身分や職業を表示するため」「自己を表現したり他者を誘惑したりするため」等 胎児から母親と胎内でのは原初的なコミュニュケーション つまり、 「まったく媒介というをものもたない皮膚から皮膚への直接的なコミュニケーション」を可能にするものbyディディエ・アンジュー『皮膚-自我』 「胎盤が取り除かれてしまったために、人間は服を身につけて、その上の表面を作ろうとする」byE・ルモワーヌ=ルッチオーニ『衣服の精神分析』 日本→直線裁ち、裁断後に端切れが生じないため材料に無駄がなく、合理的かつ効率的なものづくり 西洋→曲線的に裁断、「体に合わせた服を作る」という思想…‥オートクチュール ↓ 固定観念にとらわれず、男性像や女性像の典型から逃れ、新しいイメージを追求……プレタポルテ ■「ファッション」という言葉と歴史 服飾史→「流行のスタイル」 社会学→「流行現象」 広辞苑→「はやり。流行。特に服装・髪型などについていう。また転じて服装」 英英辞典→「ある時に一般的なスタイル」特定の傾向が一時的に続くもの 英和辞典→「流行」「一時的な風習」「流行を追う人たち」「上流社会」「流儀」「つくり」「型」 以下服飾史 もともとラテン語でfactio →AD14、faciun,fascon「型」「方法」「様式」 →AD15-16、fasceon,facon,fasshyon「生活様式」「振る舞い」 言葉の変化とは人々の生活が著しく変化したために起こるbyノルベルト・エリアス『文明化の過程』 →AD14-17、上流階級の行動から、洗練された振る舞い、カトリックの影響による個人の行動の道徳化、裁判組織による暴力の有罪化 王さまのひだ襟→「作法」「習慣」 お風呂に入る習慣がない→布を使って体の汚れを拭い、きれいな下着を身につける→それを示すため、下着を表に出して見せる装飾が出現→「ひだ襟」や「スラッシュ」 AD18-19、ものの行き来が盛んになり、目まぐるしく移り変わる「流行」、新しさに価値を置く「流行」という意味に変化 AD19、人々の服装の好みに短い期間の熱狂が見られるようになった頃に生まれた学問→服飾史、のちにファッション史 古代ギリシャ、中世、ルネサンス時代への憧れ、懐古的な芸術思潮(演劇の衣装にも歴史考証が求められる) 始まりはジュール・キシュラ『フランス服飾史』、アルベール・シャルル・オーギュスト・ラシネ『歴史衣装』 「模倣」観点から「流行」を解き明かす AD19-20都市生活の進歩に伴い、人々が徐々に外部のモデルを受け入れていくと慣習の時代から流行の時代へと移り変わるbyガブリエル・タルド『模倣の法則』 ファッションとは「与えられたモデルの模倣であり、それによって社会に準じようという欲求を満足させる」byゲオルク・ジンメル ■「男性は着飾るべきではない」という社会通念に至るまで AD16半ば、イングランド王ヘンリー八世 赤、毛皮、金や宝石、ストッキング AD18初頭、ルイ十四世 白貂の毛皮、ストッキング、ハイヒール「ルイヒール」 AD18後半 「アビ・ア・ラ・フランセーズ」 コートとヴェストと半ズボンの組み合わせからなり、肩から裾にかけてはピッタリ体にフィットし、華奢なスタイル、胸元や袖口にはふんだんに軽やかなレース (女性「ローブ・ア・ラ・フランセーズ」) 華やかな装飾に男女差なし 貴族と平民の装飾には差があり→贅沢禁止法 ファッションとは権力を視覚化するもの AD18-19の間の二つの社会変革が近代のファッションに決定的な影響を与えた 1793年 衣服着用の自由「性別を問わず何人といえども、いかなる市民男女に対しても、特別の服装を強いることはできない」 AD19、市民社会では、コートとヴェストと長ズボンを組み合わせたスタイルが男性用スーツとして発展 旧来の貴族的価値観を否定することで完成した衣服スタイル 着飾って地位を示すよりも、自分自身の能力と身体を鍛えることが重視されるようになる スーツは新しい市民社会の理念を標榜する衣服へ 禁欲的な黒で実用性のあるスタイルを、旧貴族も下層階級も身につける→「おおいなる男性の放棄」byカール・フリューゲル ■男たちはスーツで仕事へ、女たちは着飾り留守を預かる AD18半ばから19にかけての産業革命 夫となる男性は実用的な黒のスーツ、妻たる女性は家事や育児に勤しみ、家を綺麗に保つと共に、自らを美しく着飾ることによって、外見を通じて夫の経済力や社会的地位を表す役割を担う ちなみに、フランス革命直後の女性の装いは非常に簡素で、ハイウェストの白一色のドレス(高価なモスリンという生地を使用)、冬は肩にインドのカシミアショールを羽織る 以後、色彩豊かになり、装飾が増え、ドレスも大きく膨らむ AD19前半、ピンクや黄色、水色などのパステルカラーのドレス、リボンやフリルの装飾が袖や裾にたくさんつく AD19半ばから、ウエストをコルセットでキツく締めるようになる AD19後半、全方向に膨らんでいたスカートが後方の膨らみに移動→「バッスル・スタイル」 暇を持て余し、これ見よがしに不必要な消費を行うことで、一家の経済的・社会的地位を他者に誇示することができると考えられた AD20、女性解放運動、女性の社会進出に伴い、ステータスシンボルとしての役割を女性に負わせることは現在では不当とみなされるようになった

しまりす@alice_soror2025年3月16日読んでる■なぜ、かつてはファッションは学問として認められなかったのか ・「ファッション」そのものの性質が、「流行り」「廃れる」という現象に左右され、儚くうつろいやすいもの、在り方が一定せず際限がない 何が流行るのか論理的に説明することは不可能、西洋哲学が追究してきた思考の論理性、時代を超越した永続的な美とは相容れない ・西洋ファッションを受容した日本では「ファッション」が女子教育と結びつけられてきた 当時女性が西洋的な流行を取り入れるには洋服を自作するしかなく、洋裁専門学校が打数設立 →つまり、ファッションは大学で教育されるものではなく、女性を対象とした洋裁学校のものと見なされていた ↓ 1990年代、状況に変化。 欧米のファッション論、ファッション産業の成熟、ポストモダン思想、鷲田清一が現象学的ファッション論、ファッションについて文化批評的に論じる学者のスタイルがもてはやされた、日本では一時その勢いが失速するが2010年代からふたたび台頭、「ファッションスタディーズ」 ■人が服を着る目的 例 「身体を保護するため」「身分や職業を表示するため」「自己を表現したり他者を誘惑したりするため」等 胎児から母親と胎内でのは原初的なコミュニュケーション つまり、 「まったく媒介というをものもたない皮膚から皮膚への直接的なコミュニケーション」を可能にするものbyディディエ・アンジュー『皮膚-自我』 「胎盤が取り除かれてしまったために、人間は服を身につけて、その上の表面を作ろうとする」byE・ルモワーヌ=ルッチオーニ『衣服の精神分析』 日本→直線裁ち、裁断後に端切れが生じないため材料に無駄がなく、合理的かつ効率的なものづくり 西洋→曲線的に裁断、「体に合わせた服を作る」という思想…‥オートクチュール ↓ 固定観念にとらわれず、男性像や女性像の典型から逃れ、新しいイメージを追求……プレタポルテ ■「ファッション」という言葉と歴史 服飾史→「流行のスタイル」 社会学→「流行現象」 広辞苑→「はやり。流行。特に服装・髪型などについていう。また転じて服装」 英英辞典→「ある時に一般的なスタイル」特定の傾向が一時的に続くもの 英和辞典→「流行」「一時的な風習」「流行を追う人たち」「上流社会」「流儀」「つくり」「型」 以下服飾史 もともとラテン語でfactio →AD14、faciun,fascon「型」「方法」「様式」 →AD15-16、fasceon,facon,fasshyon「生活様式」「振る舞い」 言葉の変化とは人々の生活が著しく変化したために起こるbyノルベルト・エリアス『文明化の過程』 →AD14-17、上流階級の行動から、洗練された振る舞い、カトリックの影響による個人の行動の道徳化、裁判組織による暴力の有罪化 王さまのひだ襟→「作法」「習慣」 お風呂に入る習慣がない→布を使って体の汚れを拭い、きれいな下着を身につける→それを示すため、下着を表に出して見せる装飾が出現→「ひだ襟」や「スラッシュ」 AD18-19、ものの行き来が盛んになり、目まぐるしく移り変わる「流行」、新しさに価値を置く「流行」という意味に変化 AD19、人々の服装の好みに短い期間の熱狂が見られるようになった頃に生まれた学問→服飾史、のちにファッション史 古代ギリシャ、中世、ルネサンス時代への憧れ、懐古的な芸術思潮(演劇の衣装にも歴史考証が求められる) 始まりはジュール・キシュラ『フランス服飾史』、アルベール・シャルル・オーギュスト・ラシネ『歴史衣装』 「模倣」観点から「流行」を解き明かす AD19-20都市生活の進歩に伴い、人々が徐々に外部のモデルを受け入れていくと慣習の時代から流行の時代へと移り変わるbyガブリエル・タルド『模倣の法則』 ファッションとは「与えられたモデルの模倣であり、それによって社会に準じようという欲求を満足させる」byゲオルク・ジンメル ■「男性は着飾るべきではない」という社会通念に至るまで AD16半ば、イングランド王ヘンリー八世 赤、毛皮、金や宝石、ストッキング AD18初頭、ルイ十四世 白貂の毛皮、ストッキング、ハイヒール「ルイヒール」 AD18後半 「アビ・ア・ラ・フランセーズ」 コートとヴェストと半ズボンの組み合わせからなり、肩から裾にかけてはピッタリ体にフィットし、華奢なスタイル、胸元や袖口にはふんだんに軽やかなレース (女性「ローブ・ア・ラ・フランセーズ」) 華やかな装飾に男女差なし 貴族と平民の装飾には差があり→贅沢禁止法 ファッションとは権力を視覚化するもの AD18-19の間の二つの社会変革が近代のファッションに決定的な影響を与えた 1793年 衣服着用の自由「性別を問わず何人といえども、いかなる市民男女に対しても、特別の服装を強いることはできない」 AD19、市民社会では、コートとヴェストと長ズボンを組み合わせたスタイルが男性用スーツとして発展 旧来の貴族的価値観を否定することで完成した衣服スタイル 着飾って地位を示すよりも、自分自身の能力と身体を鍛えることが重視されるようになる スーツは新しい市民社会の理念を標榜する衣服へ 禁欲的な黒で実用性のあるスタイルを、旧貴族も下層階級も身につける→「おおいなる男性の放棄」byカール・フリューゲル ■男たちはスーツで仕事へ、女たちは着飾り留守を預かる AD18半ばから19にかけての産業革命 夫となる男性は実用的な黒のスーツ、妻たる女性は家事や育児に勤しみ、家を綺麗に保つと共に、自らを美しく着飾ることによって、外見を通じて夫の経済力や社会的地位を表す役割を担う ちなみに、フランス革命直後の女性の装いは非常に簡素で、ハイウェストの白一色のドレス(高価なモスリンという生地を使用)、冬は肩にインドのカシミアショールを羽織る 以後、色彩豊かになり、装飾が増え、ドレスも大きく膨らむ AD19前半、ピンクや黄色、水色などのパステルカラーのドレス、リボンやフリルの装飾が袖や裾にたくさんつく AD19半ばから、ウエストをコルセットでキツく締めるようになる AD19後半、全方向に膨らんでいたスカートが後方の膨らみに移動→「バッスル・スタイル」 暇を持て余し、これ見よがしに不必要な消費を行うことで、一家の経済的・社会的地位を他者に誇示することができると考えられた AD20、女性解放運動、女性の社会進出に伴い、ステータスシンボルとしての役割を女性に負わせることは現在では不当とみなされるようになった

小萩海@umiyoake2025年3月8日買った事情あって2月に原宿ギャルのイラストを描いた時、ユニクロGUを主体とした自分とはまったく違う原宿で派手に生きる人々の写真を大量に見て、ファッションって自己表現の一環なんだなあと思って興味が湧いたので買ってみた。そういえば三年くらい前に買った雑誌『JJ』に関する新書、本棚のどこかに入れて積んだままだったことを思い出した。

小萩海@umiyoake2025年3月8日買った事情あって2月に原宿ギャルのイラストを描いた時、ユニクロGUを主体とした自分とはまったく違う原宿で派手に生きる人々の写真を大量に見て、ファッションって自己表現の一環なんだなあと思って興味が湧いたので買ってみた。そういえば三年くらい前に買った雑誌『JJ』に関する新書、本棚のどこかに入れて積んだままだったことを思い出した。 M@mmaaaiiii2025年3月8日読み終わった19世紀のファッション画がそのファッションをより魅力的に見せるために女性を妙な体勢で描いたのと、現代SNS上にて理想を極めたような編集加工を施されアップされた女性というのは大差ないのでは、という部分特におもしろかった。 宮古→ 羽田の飛行機内で読んだ。

M@mmaaaiiii2025年3月8日読み終わった19世紀のファッション画がそのファッションをより魅力的に見せるために女性を妙な体勢で描いたのと、現代SNS上にて理想を極めたような編集加工を施されアップされた女性というのは大差ないのでは、という部分特におもしろかった。 宮古→ 羽田の飛行機内で読んだ。

amy@note_15812025年3月6日かつて読んだ学問として認められてこなかった「ファッション」について東大で4日間の講義をした内容をまとめた新書。学問としての「ファッション」というと服飾史にあたることが多いがこの著者の平芳裕子氏は「ファッション」はさまざまな分野の研究者たちが多角的な視点で考察するからこそ学問として成り立っているとしている 衣服を身につけるとはどういうことか、布の裁断、作法としてのファッション、ファッションデザイン、女性とファッションなどあらゆる方向からファッションを読み解き、「ファッション研究」の概論がわかるような内容となっている 着飾る性が男性から女性へ変化していったことや、お針子や裁縫仕事をする女性などジェンダー的な視点からの論考もしっかりとなされている 平芳裕子は「日本ファッションの一五〇年」も直近で刊行しており、日本におけるファッションの変化ならそちらの本をおすすめしたい

amy@note_15812025年3月6日かつて読んだ学問として認められてこなかった「ファッション」について東大で4日間の講義をした内容をまとめた新書。学問としての「ファッション」というと服飾史にあたることが多いがこの著者の平芳裕子氏は「ファッション」はさまざまな分野の研究者たちが多角的な視点で考察するからこそ学問として成り立っているとしている 衣服を身につけるとはどういうことか、布の裁断、作法としてのファッション、ファッションデザイン、女性とファッションなどあらゆる方向からファッションを読み解き、「ファッション研究」の概論がわかるような内容となっている 着飾る性が男性から女性へ変化していったことや、お針子や裁縫仕事をする女性などジェンダー的な視点からの論考もしっかりとなされている 平芳裕子は「日本ファッションの一五〇年」も直近で刊行しており、日本におけるファッションの変化ならそちらの本をおすすめしたい うさぎとぼく@usaboku2024年12月18日読み終わった@ うさぎとぼく著者であるお客様からいただいた本。若いころからファッションには興味があったけれども勉強したことはなかった。読みやすく面白かったので一気に読み終わりました。

うさぎとぼく@usaboku2024年12月18日読み終わった@ うさぎとぼく著者であるお客様からいただいた本。若いころからファッションには興味があったけれども勉強したことはなかった。読みやすく面白かったので一気に読み終わりました。