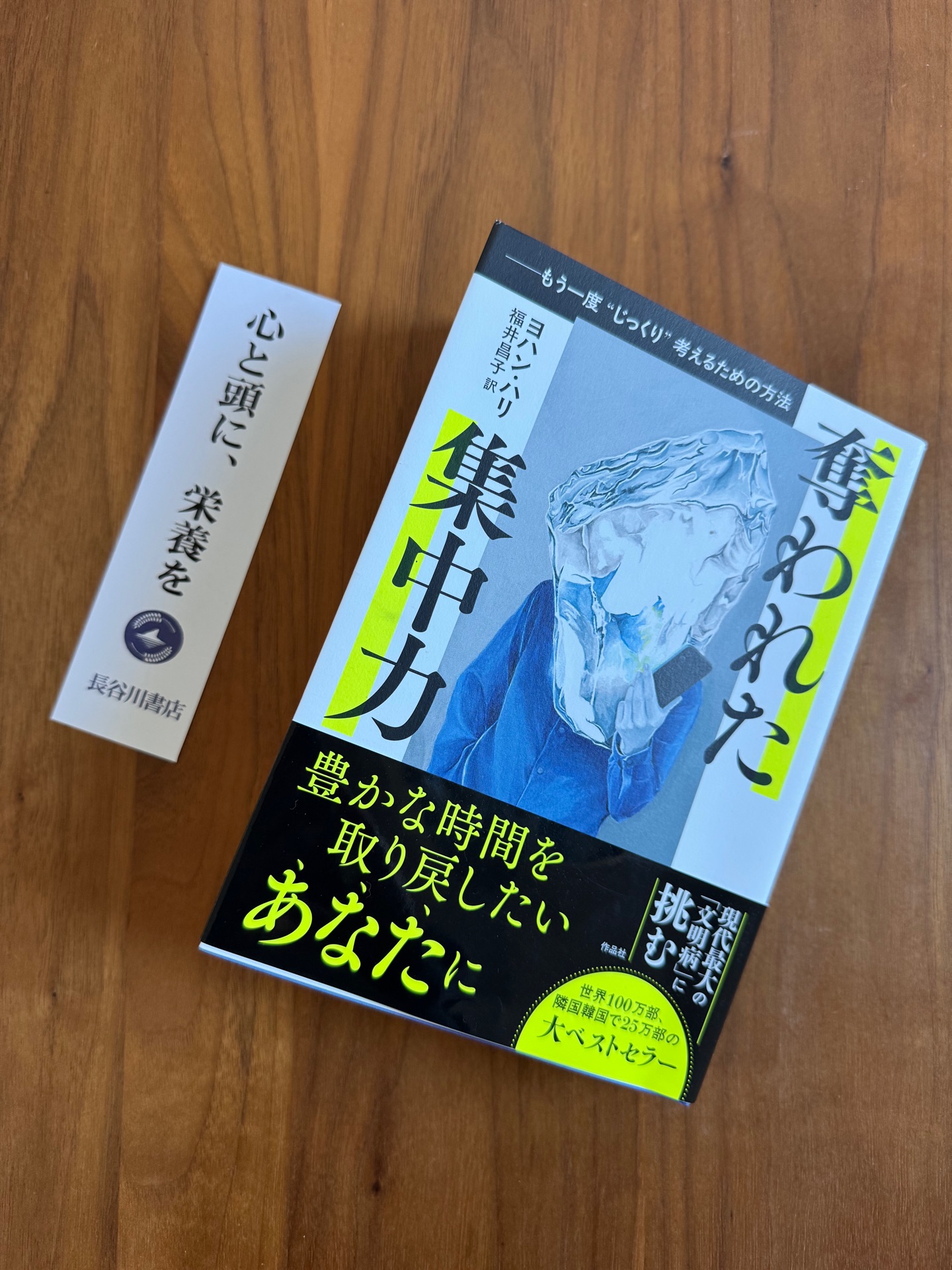

奪われた集中力

142件の記録

- 本読み猫@honyomineko2026年2月10日読み始めた以前、クルーズに行ったときに起きた感覚と似ていたので転記。 (電波が繋がらなかったので、デジタルデトックス状態になり、食べるものが驚くほど美味しくて、ちょっとしたカードゲームがとんでもなくおもしろくて、海を眺めたら感動がこみ上げて泣いたりしてた) 著者がデジタルデトックスして1週間目の部分(p.35) ーーーーー 数時間おきに、ぼくは自分の中でそれまで感じたことのないような衝撃が渦巻くのを感じ、これは何なんだろうと自分に問いかけたりしていた。ああ、そうか。平穏だ。だけど、これまでにしたことといえば、金属の塊を二つ(スマホとパソコン)置いてきただけだ。なんでこんなにも違うように感じるんだろうか。いわば、夜も泣き叫ぶ赤ん坊を二人も抱えて何年も過ごしていたのに、二人ともベビーシッターに預けたことで泣き声や嘔吐が視界から消えたような、そんな感じがした。

- 本読み猫@honyomineko2026年2月9日読み始めたスマホ中毒を強烈に自覚したから 絶対に読みたいと思って買ったけど、 集中力奪われ済みだから なかなか読み進まない。 奪い返すために、 なんとか読み切る!

- h_shimoda@hshimoda_06152026年1月17日読み終わった借りてきた学び!SNSを開発する企業の従業員はマインドフルネスに時間を割いているのは確かに言われてみればという感じ。スクロールを追うのではなくゆったり時を過ごし思いをあちこち巡らせることが大事

ふー@tararatta2025年12月15日読み終わった2025年課題図書 学びは色々とあったけどとにかく読み切った自分に拍手👏読み終わった後、ドラマ見ながら携帯を触ってしまうことが減ったのが嬉しかった。

ふー@tararatta2025年12月15日読み終わった2025年課題図書 学びは色々とあったけどとにかく読み切った自分に拍手👏読み終わった後、ドラマ見ながら携帯を触ってしまうことが減ったのが嬉しかった。

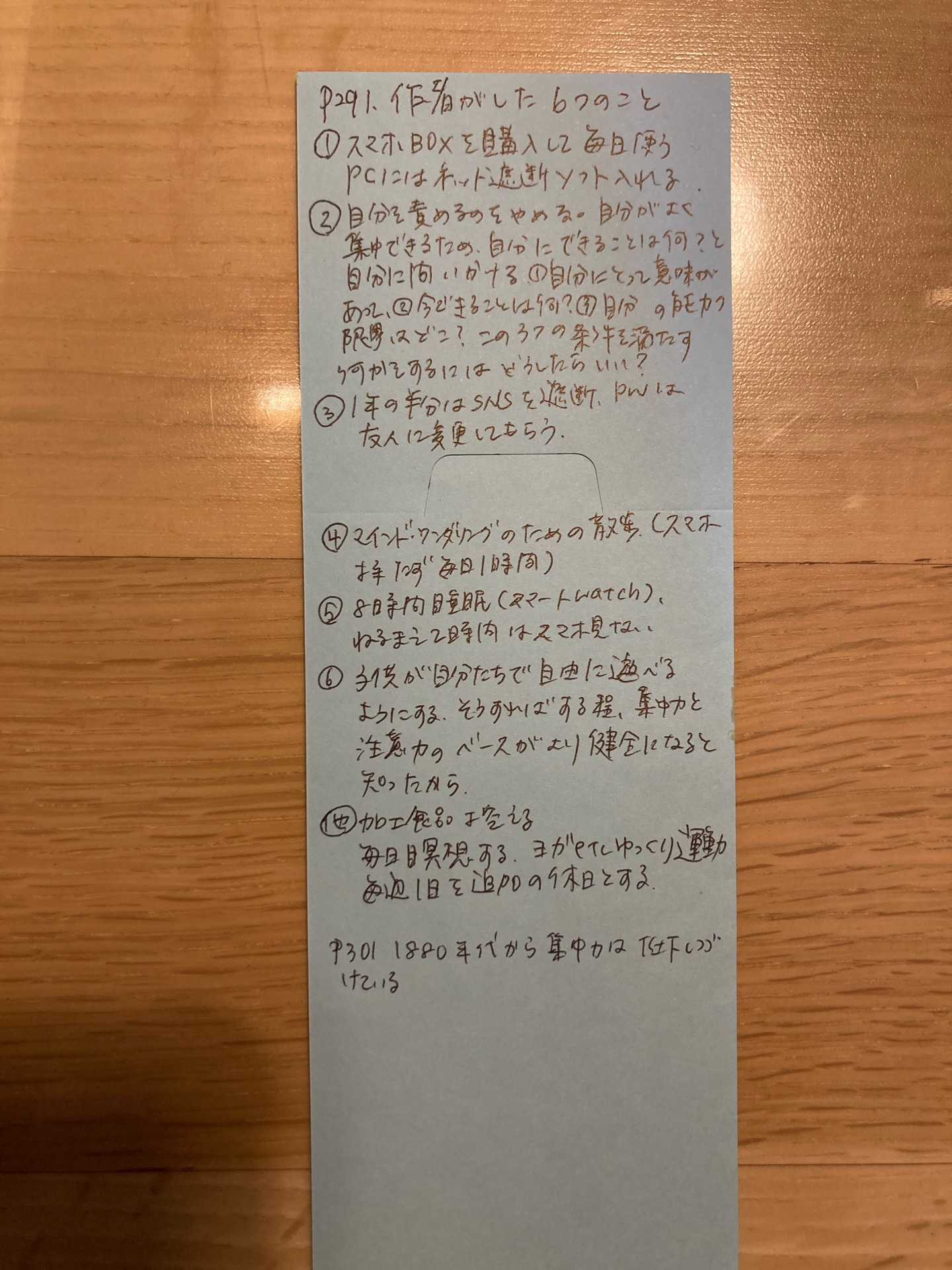

青@meke_blue2025年12月10日読み終わった読んでよかった。まさに自分のことだと思った。怖いけど面白い!もう一度読み返したい! ●コペンハーゲン スーネ氏 情報が増えると集中力が下がる。掘り下げることをしなくなる ●速読すると理解は上っ面になる ●「大幅な加速」の中で生きている。それはインターネットのせいだけじゃない ●速度を意図的に落とす ●人はマルチタスクできない。実際には細かく切り替えていてコスト大 →仕事のときメールを間に挟むとIQが10下がる。大麻をするよりも倍悪い(切り替えコスト) ●マルチタスクは創造力を消耗させる ●記憶力の減少効果…自分に当てはまりすぎ🤣 ●スマホを使っていると20-30%能力損失 ●ミハイ・チクセントミハイ氏「フロー状態」 1️⃣自分にとって意味がある目標を一つだけ選び、2️⃣他の全てを後回しにする3️⃣能力の限界に挑戦する 断片化(条件付け、コントロール)スキナー ↑ ↓ フロー(ポジティブ心理学)ミハイ

青@meke_blue2025年12月10日読み終わった読んでよかった。まさに自分のことだと思った。怖いけど面白い!もう一度読み返したい! ●コペンハーゲン スーネ氏 情報が増えると集中力が下がる。掘り下げることをしなくなる ●速読すると理解は上っ面になる ●「大幅な加速」の中で生きている。それはインターネットのせいだけじゃない ●速度を意図的に落とす ●人はマルチタスクできない。実際には細かく切り替えていてコスト大 →仕事のときメールを間に挟むとIQが10下がる。大麻をするよりも倍悪い(切り替えコスト) ●マルチタスクは創造力を消耗させる ●記憶力の減少効果…自分に当てはまりすぎ🤣 ●スマホを使っていると20-30%能力損失 ●ミハイ・チクセントミハイ氏「フロー状態」 1️⃣自分にとって意味がある目標を一つだけ選び、2️⃣他の全てを後回しにする3️⃣能力の限界に挑戦する 断片化(条件付け、コントロール)スキナー ↑ ↓ フロー(ポジティブ心理学)ミハイ

乖離@karu2025年12月7日読み終わった私たちが集中できなくなっている原因として、いくつかの納得のいく原因と、いくつかの些か過剰に思える原因が挙げられていた。 著者の個人的な経験と専門家や活動家の知見が盛り込まれ、読みやすく、かつ読み応えがあった。 気候変動のように「集中力の低下」が人類全体が取り組むべき課題とみなされるようになるかは分からないけれど、集中出来ないという実感が私にあることは確か。 もしかしたら人類は何百年何千年も集中出来ない、と悩んできたという可能性もあるんでは?現代に固有の課題なのか?ともうっすら思うけれど、 いずれにしても著者の調査を日本語で読んで考えられることに感謝。あと、本書を読み終えられるくらいの集中力が私にあったことにも

乖離@karu2025年12月7日読み終わった私たちが集中できなくなっている原因として、いくつかの納得のいく原因と、いくつかの些か過剰に思える原因が挙げられていた。 著者の個人的な経験と専門家や活動家の知見が盛り込まれ、読みやすく、かつ読み応えがあった。 気候変動のように「集中力の低下」が人類全体が取り組むべき課題とみなされるようになるかは分からないけれど、集中出来ないという実感が私にあることは確か。 もしかしたら人類は何百年何千年も集中出来ない、と悩んできたという可能性もあるんでは?現代に固有の課題なのか?ともうっすら思うけれど、 いずれにしても著者の調査を日本語で読んで考えられることに感謝。あと、本書を読み終えられるくらいの集中力が私にあったことにも

soare🌞@sunnyh_1152025年11月20日読み終わった身近なデジタルデトックス(今M1でも話題)tipsにとどまることなく、資本主義にはもっと別の指標が必要である、という議論までのもっていき方に感嘆! 際限なく進んでいく超資本主義社会から人間にとっての「よい」時間を守る根本的な改革が必要じゃないか?というのは働いていてめちゃくちゃ思うけれど、改めてそれを認識させられた本。

soare🌞@sunnyh_1152025年11月20日読み終わった身近なデジタルデトックス(今M1でも話題)tipsにとどまることなく、資本主義にはもっと別の指標が必要である、という議論までのもっていき方に感嘆! 際限なく進んでいく超資本主義社会から人間にとっての「よい」時間を守る根本的な改革が必要じゃないか?というのは働いていてめちゃくちゃ思うけれど、改めてそれを認識させられた本。

にわか読書家@niwakadokushoka2025年11月19日読み終わった@ 自宅長時間集中することができなくなったのは、判断スピードを要する命を預かる事業に携わっていたからだと思っていたが、職を変え時間ができても本は読めなかったし、映画もサブスクでは無理だった。 デジタルデトックスすれば戻るでしょと思っていたが、そんな単純な話でもなかった。 そんな私にぴったりの内容が盛り沢山。 テクノロジーだけでなく精神・肉体まで、いろんな角度からの多様な意見が見られる。 いいものをつくろうとしている人が作り出すものが、世の中に良い影響だけを与えるとは限らない。監視資本主義やELSIに興味がある人にも面白く読めると思う。 小説を読むことの効用なども書かれていたが、技術が発達し、仕組みがアップグレードされていくことによって衰えていく人間の機能があるのは仕方がないものとして、人それぞれに合った方法を見つけて、衰え過ぎないよう意識的に鍛錬していくしかないのかもしれない。

にわか読書家@niwakadokushoka2025年11月19日読み終わった@ 自宅長時間集中することができなくなったのは、判断スピードを要する命を預かる事業に携わっていたからだと思っていたが、職を変え時間ができても本は読めなかったし、映画もサブスクでは無理だった。 デジタルデトックスすれば戻るでしょと思っていたが、そんな単純な話でもなかった。 そんな私にぴったりの内容が盛り沢山。 テクノロジーだけでなく精神・肉体まで、いろんな角度からの多様な意見が見られる。 いいものをつくろうとしている人が作り出すものが、世の中に良い影響だけを与えるとは限らない。監視資本主義やELSIに興味がある人にも面白く読めると思う。 小説を読むことの効用なども書かれていたが、技術が発達し、仕組みがアップグレードされていくことによって衰えていく人間の機能があるのは仕方がないものとして、人それぞれに合った方法を見つけて、衰え過ぎないよう意識的に鍛錬していくしかないのかもしれない。

安穏@annon2025年10月24日読み終わった仕事前の時間に最後まで読み終えた。 ■いったんの感想。読んでよかったし、周りの人にも勧めたい。私の職場には労働組合がなく、またそのことについて語り合えるような同僚もいない。ここにいていいのかと強い不安感と、もう作っちゃえばいいんじゃないかなというやけっぱちのような勇気も湧いてきた。 →とりあえず勢いで地域の労働組合の加入申請書をDLしでた。 ■私たちをスクリーンにのめり込ませようとするアルゴリズムに個人で対抗できる手段は限られているし、個人に解決を求める「残酷な楽観主義」に陥るべきではない ■気候変動のような大きな問題に集団で立ち向かうためにも私たちは束になって悪質なアルゴリズムに抵抗するべき、週休3日制を手に入れようと団結するべき

安穏@annon2025年10月24日読み終わった仕事前の時間に最後まで読み終えた。 ■いったんの感想。読んでよかったし、周りの人にも勧めたい。私の職場には労働組合がなく、またそのことについて語り合えるような同僚もいない。ここにいていいのかと強い不安感と、もう作っちゃえばいいんじゃないかなというやけっぱちのような勇気も湧いてきた。 →とりあえず勢いで地域の労働組合の加入申請書をDLしでた。 ■私たちをスクリーンにのめり込ませようとするアルゴリズムに個人で対抗できる手段は限られているし、個人に解決を求める「残酷な楽観主義」に陥るべきではない ■気候変動のような大きな問題に集団で立ち向かうためにも私たちは束になって悪質なアルゴリズムに抵抗するべき、週休3日制を手に入れようと団結するべき

安穏@annon2025年10月23日読んでる仕事前に第13章〜第14章途中まで。 第13章 ADHDについての話 ・ADHDについては生物学的要因のみならず、環境的要因にも目を向けるべきではないか。※親を取り巻く環境についても同様に改善される必要がある。育て方が悪いとか親に責任があるとかそういう話ではない ■「誰か」が悪いわけではない 第14章 子どもの時間の過ごし方、遊びの有り様の変化についての話

安穏@annon2025年10月23日読んでる仕事前に第13章〜第14章途中まで。 第13章 ADHDについての話 ・ADHDについては生物学的要因のみならず、環境的要因にも目を向けるべきではないか。※親を取り巻く環境についても同様に改善される必要がある。育て方が悪いとか親に責任があるとかそういう話ではない ■「誰か」が悪いわけではない 第14章 子どもの時間の過ごし方、遊びの有り様の変化についての話

安穏@annon2025年10月22日仕事前に第8〜12章途中まで。 ■全体を通じて、「団結して闘わなければならない」「残酷な楽観主義に陥るな」というメッセージが心強い。団結して闘わなければ有害なアルゴリズムは変えられない。 ■【残酷な楽観主義】→特権的な人たちの「私にはできたよ!あなたにもできる!」のこと。金銭的に余裕がある人のマインドフルネスとか、インフルエンサーたちの食べるものを変えれば生活が変わるとか。 ■↑残酷な楽観主義は自分も押し付けてしまうことがある。「こうしたらうまくいったよ」「(自分でもできたんだから)あなたならできるよ」といった類のお節介だ。 ■本の内容からは離れるけど、押しつけられている不条理もあれば、押しつけている不条理もあるということは忘れずに生きたい。 第11章 労働環境についての章 ・週4日労働にあこがれる会社員は数えきれないほどいるだろうが、経営者がある日突然目覚めることを待っていてはその日は訪れない。団結して闘わなければならない。 →■今週5日で働いている人が、賃金そのままに週4日労働になるなら間違いなくそちらを選ぶだろう。私はもちろんそう! ・気を抜くことを許さない上司の下で働く人に「つながらない権利」について説いても馬鹿にしているようなものだ。 →■職場の人たちの労働組合への冷めた態度を思い出し胸がキュッ……となる。 第12章 食生活と空気汚染についての章 ・安価な加工食品ばかりを選んでしまうのは個人の問題ではなく、構造的な問題。個人に解決を求めることは残酷な楽観主義。

安穏@annon2025年10月22日仕事前に第8〜12章途中まで。 ■全体を通じて、「団結して闘わなければならない」「残酷な楽観主義に陥るな」というメッセージが心強い。団結して闘わなければ有害なアルゴリズムは変えられない。 ■【残酷な楽観主義】→特権的な人たちの「私にはできたよ!あなたにもできる!」のこと。金銭的に余裕がある人のマインドフルネスとか、インフルエンサーたちの食べるものを変えれば生活が変わるとか。 ■↑残酷な楽観主義は自分も押し付けてしまうことがある。「こうしたらうまくいったよ」「(自分でもできたんだから)あなたならできるよ」といった類のお節介だ。 ■本の内容からは離れるけど、押しつけられている不条理もあれば、押しつけている不条理もあるということは忘れずに生きたい。 第11章 労働環境についての章 ・週4日労働にあこがれる会社員は数えきれないほどいるだろうが、経営者がある日突然目覚めることを待っていてはその日は訪れない。団結して闘わなければならない。 →■今週5日で働いている人が、賃金そのままに週4日労働になるなら間違いなくそちらを選ぶだろう。私はもちろんそう! ・気を抜くことを許さない上司の下で働く人に「つながらない権利」について説いても馬鹿にしているようなものだ。 →■職場の人たちの労働組合への冷めた態度を思い出し胸がキュッ……となる。 第12章 食生活と空気汚染についての章 ・安価な加工食品ばかりを選んでしまうのは個人の問題ではなく、構造的な問題。個人に解決を求めることは残酷な楽観主義。

安穏@annon2025年10月21日読んでる仕事前に第7章〜第8章途中まで。 ・ブラジルの大統領選にFacebookが与えた影響をまったく知らなかった。この本の中ではFacebookを主軸とした物語にはめ込まれていることを考慮しても恐ろしいし、選挙にSNSが与える影響はかなり怖い。アルゴリズムに沿った考え方が広く拡散され、操作されている感覚。 ・極端な意見、過激な意見の方が人の注意を引きやすく拡散されやすい。我が身を振り返ってもそうだなと思う。憎悪に身を浸している間は我を失ってしまうのだ。冷静な頭で振り返ると本当に恥ずかしいことなんだけど。 p.168 「パンがないならケーキを食べればいいじゃないの」の21世紀版→「集中力が続かないなら『今、ここ』に集中すればいいじゃないの」 ←笑っちゃった

安穏@annon2025年10月21日読んでる仕事前に第7章〜第8章途中まで。 ・ブラジルの大統領選にFacebookが与えた影響をまったく知らなかった。この本の中ではFacebookを主軸とした物語にはめ込まれていることを考慮しても恐ろしいし、選挙にSNSが与える影響はかなり怖い。アルゴリズムに沿った考え方が広く拡散され、操作されている感覚。 ・極端な意見、過激な意見の方が人の注意を引きやすく拡散されやすい。我が身を振り返ってもそうだなと思う。憎悪に身を浸している間は我を失ってしまうのだ。冷静な頭で振り返ると本当に恥ずかしいことなんだけど。 p.168 「パンがないならケーキを食べればいいじゃないの」の21世紀版→「集中力が続かないなら『今、ここ』に集中すればいいじゃないの」 ←笑っちゃった

安穏@annon2025年10月20日読んでる仕事前の時間に第5章〜第6章途中まで。 ・想像もできないくらい賢い人たちが、世界の大多数の人たちの注意力をコントロールしている。SNSでもダークパターン広告が話題になっていたけど、すばらしい頭脳がこんなことに……と暗澹たる思い。 ・GoogleやFacebookが人の集中力を奪おうとしているのは、ケンタッキーがフライドチキンを売りたがるのと同様ごく自然なこと。社員は人の注意力を奪いスマホに視線を釘づけにさせる一方で、自分や自分の家族にはそれらのテクノロジーに触れさせないよう尽力する。まあそうだろうな、いかに恐ろしいものか知っているものに大切な人を近づけさせたりはしないよな……。 ・検索してもない、友達と話した気になってる商品を広告がいきなり勧めてくるのは本当に不気味だが、私の興味や考えや行動半径は既に企業に握られていて、私を搾りかすにしてしまうことなんて本当に容易いんだろうな。怖。

安穏@annon2025年10月20日読んでる仕事前の時間に第5章〜第6章途中まで。 ・想像もできないくらい賢い人たちが、世界の大多数の人たちの注意力をコントロールしている。SNSでもダークパターン広告が話題になっていたけど、すばらしい頭脳がこんなことに……と暗澹たる思い。 ・GoogleやFacebookが人の集中力を奪おうとしているのは、ケンタッキーがフライドチキンを売りたがるのと同様ごく自然なこと。社員は人の注意力を奪いスマホに視線を釘づけにさせる一方で、自分や自分の家族にはそれらのテクノロジーに触れさせないよう尽力する。まあそうだろうな、いかに恐ろしいものか知っているものに大切な人を近づけさせたりはしないよな……。 ・検索してもない、友達と話した気になってる商品を広告がいきなり勧めてくるのは本当に不気味だが、私の興味や考えや行動半径は既に企業に握られていて、私を搾りかすにしてしまうことなんて本当に容易いんだろうな。怖。

安穏@annon2025年10月18日読んでる前回1章読み終え ・マルチタスクはできない、ジャグリングしているだけなのに脳がなめらかに継ぎ目を消してマルチタスクをしているように感じるだけ→切り替えるたびに効率はせっせと落ちている →それはまあ、そうですね ・とりあえず5分ひとつのことに集中できるようになりましょう、10分、15分と集中の単位を伸ばしていきましょう →それはまあ、そうですね 今日は2章から

安穏@annon2025年10月18日読んでる前回1章読み終え ・マルチタスクはできない、ジャグリングしているだけなのに脳がなめらかに継ぎ目を消してマルチタスクをしているように感じるだけ→切り替えるたびに効率はせっせと落ちている →それはまあ、そうですね ・とりあえず5分ひとつのことに集中できるようになりましょう、10分、15分と集中の単位を伸ばしていきましょう →それはまあ、そうですね 今日は2章から 安穏@annon2025年10月18日読んでる2章読み終わり ・スキナーの「人間は学習や条件づけを通じていくらでも再プログラム化できる」という人間観 vs. ミハイの「粗末な報酬を期待せず本当に大切なものに集中できる」という人間観 →そりゃまあ、後者の方がいいですよね、わかります 3章読み終わり ・睡眠大事 →そりゃまあそうですよね、わかります ここまでずっと「そりゃまあそうですよね、わかります」だし、著者も「皆さんお分かりではありますよね」という姿勢。そうです、できないんです。 ではなぜできないのか?の原因を、個人には着地させないらしいのでそれを希望に読み進めていく。でも自分だって一人の人間として抗いたい!

安穏@annon2025年10月18日読んでる2章読み終わり ・スキナーの「人間は学習や条件づけを通じていくらでも再プログラム化できる」という人間観 vs. ミハイの「粗末な報酬を期待せず本当に大切なものに集中できる」という人間観 →そりゃまあ、後者の方がいいですよね、わかります 3章読み終わり ・睡眠大事 →そりゃまあそうですよね、わかります ここまでずっと「そりゃまあそうですよね、わかります」だし、著者も「皆さんお分かりではありますよね」という姿勢。そうです、できないんです。 ではなぜできないのか?の原因を、個人には着地させないらしいのでそれを希望に読み進めていく。でも自分だって一人の人間として抗いたい! とんとろ@tomtom_tomtoro2025年10月9日読み終わった気にはなっていた。でもちょっと手を出せずにいた本。 集中してほしいと親が思っているタイミングでできていない息子を見かねて、ついに買ってみたものの、これは私に刺さる本だった。 本書を読了して、したことはSNSに使用時間の制限をかけることだった。私にできることは多くないかもしれないし、個人のアクションには限界があるし、それで満足してもいけないと本書は訴えている。だが、だからといって何もしないのは違う。問題点を認識し、我が事として意識して、連帯すること、わかっていても難しいが。 読みながらロンドンに滞在していた時の気分を少し思い出した。

とんとろ@tomtom_tomtoro2025年10月9日読み終わった気にはなっていた。でもちょっと手を出せずにいた本。 集中してほしいと親が思っているタイミングでできていない息子を見かねて、ついに買ってみたものの、これは私に刺さる本だった。 本書を読了して、したことはSNSに使用時間の制限をかけることだった。私にできることは多くないかもしれないし、個人のアクションには限界があるし、それで満足してもいけないと本書は訴えている。だが、だからといって何もしないのは違う。問題点を認識し、我が事として意識して、連帯すること、わかっていても難しいが。 読みながらロンドンに滞在していた時の気分を少し思い出した。

Hinako@Lady_Hinako2025年9月12日読み終わったタイトル的に自己啓発本っぽいけど社会批評書だ。社会構造から現代人の集中力低下の原因と解決策を探っていくお話。この本を読んだら何で世界が右よりになり、SNSではなぜみんなが怒ってばっかりなのかよくわかった。資本主義社会では身を粉にして働き、物を買うことが豊かな事だと信じてる。でも、それらは私たちも幸せにしてくれない。豊かさは、家族と過ごす時間、恋人と過ごす時間、自然の中で過ごす時間、寝る時間、夢を見る時間、安定した仕事をする時間を持つ事だ。先日のポルトガル旅行でしみじみそう感じた。スマホ画面の中にはそれらは無いのだ!と、わかっていてもスマホを見てしまう、そんな自分を変えたくて、この本を読んでみたけど、問題はより大きかった。大きすぎたけど、自分にもできる事があることもわかった。

Hinako@Lady_Hinako2025年9月12日読み終わったタイトル的に自己啓発本っぽいけど社会批評書だ。社会構造から現代人の集中力低下の原因と解決策を探っていくお話。この本を読んだら何で世界が右よりになり、SNSではなぜみんなが怒ってばっかりなのかよくわかった。資本主義社会では身を粉にして働き、物を買うことが豊かな事だと信じてる。でも、それらは私たちも幸せにしてくれない。豊かさは、家族と過ごす時間、恋人と過ごす時間、自然の中で過ごす時間、寝る時間、夢を見る時間、安定した仕事をする時間を持つ事だ。先日のポルトガル旅行でしみじみそう感じた。スマホ画面の中にはそれらは無いのだ!と、わかっていてもスマホを見てしまう、そんな自分を変えたくて、この本を読んでみたけど、問題はより大きかった。大きすぎたけど、自分にもできる事があることもわかった。

あ@i_am_not_yeti2025年7月8日読み終わった終章の書き出しに釘を刺された気分になった。「もしこれが自己啓発本なんだったら、この物語に楽しくてシンプルな結論を用意しておくだろう。」「だが本書は自己啓発本ではない。ぼくが伝えなくてはいけないことはもっと複雑で、まずは認めることから始まるんだということだ。」

あ@i_am_not_yeti2025年7月8日読み終わった終章の書き出しに釘を刺された気分になった。「もしこれが自己啓発本なんだったら、この物語に楽しくてシンプルな結論を用意しておくだろう。」「だが本書は自己啓発本ではない。ぼくが伝えなくてはいけないことはもっと複雑で、まずは認めることから始まるんだということだ。」

安穏@annon1900年1月1日読んでる続きから!第4章 原因4──持続的な読書の崩壊 ・情報そのものより、情報が提供される手段の方がはるかに重要。メディア自体がメッセージを利用者に伝えている。 ・旧Twitterであれば「一つのことを取り上げ続けてはいけない」「世界はごく短時間に理解できる単純なものである」「分かりやすくて単純でみんながいいねしてくれるツイートが良いツイート」というメッセージ。 ・Instagramであれば「重要なのは外見だ」「重要なのは外見だ」「重要なのは外見だ」「重要なのは外見を気に入ってもらえるかどうかだ」というメッセージ。 ・では書籍はどうか?「人生は複雑だ」「一つのことに注意を絞り込むことに価値がある」「他人がどう生きているのか、どう意識を働かせているのかについて深く考えることに価値がある」というメッセージ。このメッセージに共感できるからこそ本を読むと筆者。 どのテクノロジーを使うのか、そのテクノロジーに費やした時間とともに、自分の思考もそのテクノロジーと同じようになってしまう。SNSに溢れる断片的な悲鳴や怒りに身を浸さない。

安穏@annon1900年1月1日読んでる続きから!第4章 原因4──持続的な読書の崩壊 ・情報そのものより、情報が提供される手段の方がはるかに重要。メディア自体がメッセージを利用者に伝えている。 ・旧Twitterであれば「一つのことを取り上げ続けてはいけない」「世界はごく短時間に理解できる単純なものである」「分かりやすくて単純でみんながいいねしてくれるツイートが良いツイート」というメッセージ。 ・Instagramであれば「重要なのは外見だ」「重要なのは外見だ」「重要なのは外見だ」「重要なのは外見を気に入ってもらえるかどうかだ」というメッセージ。 ・では書籍はどうか?「人生は複雑だ」「一つのことに注意を絞り込むことに価値がある」「他人がどう生きているのか、どう意識を働かせているのかについて深く考えることに価値がある」というメッセージ。このメッセージに共感できるからこそ本を読むと筆者。 どのテクノロジーを使うのか、そのテクノロジーに費やした時間とともに、自分の思考もそのテクノロジーと同じようになってしまう。SNSに溢れる断片的な悲鳴や怒りに身を浸さない。