um

@__um__g

- 2026年2月23日

遊園地ぐるぐるめ田中達也,青山美智子読み終わったぐるぐるめ、の愛称で親しまれる遊園地にまつわるオムニバス形式のお話。 日常と非日常の間を過ごすように皆何かに悩んだり、悔やんだりしながら「遊園地」の中で今を楽しみ少し前を向ける、そんな穏やかな時間を見られる優しい作品だった。 章の間のミニチュアの写真がとても素敵だったな。写真見るだけでも楽しい。

遊園地ぐるぐるめ田中達也,青山美智子読み終わったぐるぐるめ、の愛称で親しまれる遊園地にまつわるオムニバス形式のお話。 日常と非日常の間を過ごすように皆何かに悩んだり、悔やんだりしながら「遊園地」の中で今を楽しみ少し前を向ける、そんな穏やかな時間を見られる優しい作品だった。 章の間のミニチュアの写真がとても素敵だったな。写真見るだけでも楽しい。 - 2026年2月21日

緋色の研究コナン・ドイル読み終わったコナンずっと読み続けてるのにホームズシリーズ読んだことないな…ということで第一作目。 ホームズとワトスンが共同生活を始めて、ワトスンがホームズの活躍を執筆するまでの話ってこういうことかー。 ホームズ達の謎解きの展開と犯人の回想がギャップあって急に違う話になったかと思いびっくりした。

緋色の研究コナン・ドイル読み終わったコナンずっと読み続けてるのにホームズシリーズ読んだことないな…ということで第一作目。 ホームズとワトスンが共同生活を始めて、ワトスンがホームズの活躍を執筆するまでの話ってこういうことかー。 ホームズ達の謎解きの展開と犯人の回想がギャップあって急に違う話になったかと思いびっくりした。 - 2026年2月11日

白鳥とコウモリ東野圭吾読み終わった白鳥とコウモリ。 被害者と加害者、光の姿と影の姿。 最後まで読みタイトルの意味を理解してドキッとした。 とある殺人事件が30年前の事件と絡み合い、当時の関係者だけでなく家族や子孫の人生まで狂わせていく。 あの日現場に鉢合わせた倉木の取った行動が、浅羽一家、白石一家、そして和真の運命を狂わせてしまった。実際に倉木が手を下した訳ではなくとも結果として一番罪深い行動となった。 和真と美令は真実に辿り着いて全てに納得したからだろうけど、苦しみ続けなければならなくなった人もいることに対してはやるせなさを感じる。 過去の事件の被害者がどんなに非道な人間であれ、罪は罪として裁かれ、その加害者は社会から冷遇されてしまう。 罪とは何か。何を持って償いとなるのか。一生振り切れないものなのか。自分だけでなく、子孫何代にも渡って負の連鎖が続いてしまう業の深さを認めつつも、果たして家族や子孫までが断罪されることが正しいのかは考え続けなければならないと思う。

白鳥とコウモリ東野圭吾読み終わった白鳥とコウモリ。 被害者と加害者、光の姿と影の姿。 最後まで読みタイトルの意味を理解してドキッとした。 とある殺人事件が30年前の事件と絡み合い、当時の関係者だけでなく家族や子孫の人生まで狂わせていく。 あの日現場に鉢合わせた倉木の取った行動が、浅羽一家、白石一家、そして和真の運命を狂わせてしまった。実際に倉木が手を下した訳ではなくとも結果として一番罪深い行動となった。 和真と美令は真実に辿り着いて全てに納得したからだろうけど、苦しみ続けなければならなくなった人もいることに対してはやるせなさを感じる。 過去の事件の被害者がどんなに非道な人間であれ、罪は罪として裁かれ、その加害者は社会から冷遇されてしまう。 罪とは何か。何を持って償いとなるのか。一生振り切れないものなのか。自分だけでなく、子孫何代にも渡って負の連鎖が続いてしまう業の深さを認めつつも、果たして家族や子孫までが断罪されることが正しいのかは考え続けなければならないと思う。 - 2026年2月3日

眠りの庭(1)千早茜読み終わった知られたくない過去を抱えた女性と彼女に魅了されて堕ちていく人達の恋愛小説。 誰にも知られたくない、消してしまいたい過去や秘密を抱えてる人は多いだろう。時には大切な人に嘘をついてしまうこともあるだろう。隠されていたことを知る辛さは想像に難くなく赦す強さを信じたい一方、目を背けることで互いを思いやれることもあるのだな、と感じた。抱え続けるのはとても辛い。それこそ「好き」でなければできないことだ。 愛情なんてとても傲慢で、愚かだ。けれどどうしようもなく救われることがある。心の奥底にぽっかり空いた穴を埋めるのも、愛情なのだと思う。

眠りの庭(1)千早茜読み終わった知られたくない過去を抱えた女性と彼女に魅了されて堕ちていく人達の恋愛小説。 誰にも知られたくない、消してしまいたい過去や秘密を抱えてる人は多いだろう。時には大切な人に嘘をついてしまうこともあるだろう。隠されていたことを知る辛さは想像に難くなく赦す強さを信じたい一方、目を背けることで互いを思いやれることもあるのだな、と感じた。抱え続けるのはとても辛い。それこそ「好き」でなければできないことだ。 愛情なんてとても傲慢で、愚かだ。けれどどうしようもなく救われることがある。心の奥底にぽっかり空いた穴を埋めるのも、愛情なのだと思う。 - 2026年1月12日

彼女たちは楽園で遊ぶ町田そのこ読み終わった伊坂幸太郎の『楽園の楽園』にインスピレーションを受けた物語、という企画で執筆されたホラー作品だそう。 繋がれてきたものには、意味がある。 作品全体は町田そのこさんらしいメッセージ性を持った物語。ホラー作品というより、呪いや怨霊要素を混ぜた青春小説のような印象だった。 * 個人的にはホラーにしても青春小説にしても展開的に「?」となる所があって消化不良感が否めない。。伊坂作品に引っ張られてるような気もする。 (テンジクがこれまで成功していた儀式で急に死んだり、最後に奪われるのが眼球以外のものだったり、少女たちの心情の描き方が急だったり、友情を知らないこじらせ少女が熱血になったり。。) 『楽園の楽園』を読んでから本作を読み直したら印象が変わるだろうか。 町田そのこさんのホラー作品、次回以降に期待したい。

彼女たちは楽園で遊ぶ町田そのこ読み終わった伊坂幸太郎の『楽園の楽園』にインスピレーションを受けた物語、という企画で執筆されたホラー作品だそう。 繋がれてきたものには、意味がある。 作品全体は町田そのこさんらしいメッセージ性を持った物語。ホラー作品というより、呪いや怨霊要素を混ぜた青春小説のような印象だった。 * 個人的にはホラーにしても青春小説にしても展開的に「?」となる所があって消化不良感が否めない。。伊坂作品に引っ張られてるような気もする。 (テンジクがこれまで成功していた儀式で急に死んだり、最後に奪われるのが眼球以外のものだったり、少女たちの心情の描き方が急だったり、友情を知らないこじらせ少女が熱血になったり。。) 『楽園の楽園』を読んでから本作を読み直したら印象が変わるだろうか。 町田そのこさんのホラー作品、次回以降に期待したい。 - 2026年1月3日

お探し物は図書室まで青山美智子読み終わった図書室に勤める司書の小町さんが選んだ本に少し背中を押されて前に進んでいく5人の物語。 付録ってなんだかワクワクするよね。表紙の羊毛フェルトがすごく可愛くて、こんな素敵な付録貰えるのも羨ましいって思ったりした。 * 今の場所から進めなくて足踏みしたり、後ろ向きになったりするけれど、ふとしたきっかけで一歩踏み出せたりする。人間は都合良く考える生き物だから、たまたま一つの道に繋がってただけでも運命みたいに捉えたりする。それでも良いのよ、前に進めるなら。

お探し物は図書室まで青山美智子読み終わった図書室に勤める司書の小町さんが選んだ本に少し背中を押されて前に進んでいく5人の物語。 付録ってなんだかワクワクするよね。表紙の羊毛フェルトがすごく可愛くて、こんな素敵な付録貰えるのも羨ましいって思ったりした。 * 今の場所から進めなくて足踏みしたり、後ろ向きになったりするけれど、ふとしたきっかけで一歩踏み出せたりする。人間は都合良く考える生き物だから、たまたま一つの道に繋がってただけでも運命みたいに捉えたりする。それでも良いのよ、前に進めるなら。 - 2025年12月12日

国宝 下 花道篇吉田修一読み終わった二人の役者の人生、これほどまでに異なるのか。 俊介の復活劇から始まり、度重なる不幸。一方の喜久雄は辛酸を舐める日々から人間国宝へ辿り着く。どちらも芸を極めた末の有り様だけど、どちらが幸せとは決められない世界。 喜久雄はきっと、俊介が居なくなってからずっと寂しかったろう。丹波屋を、歌舞伎界を支えるために強いられた立場も苦しかったろう。けれど舞台に立ち続けることを望み続けた姿がとても美しかった。

国宝 下 花道篇吉田修一読み終わった二人の役者の人生、これほどまでに異なるのか。 俊介の復活劇から始まり、度重なる不幸。一方の喜久雄は辛酸を舐める日々から人間国宝へ辿り着く。どちらも芸を極めた末の有り様だけど、どちらが幸せとは決められない世界。 喜久雄はきっと、俊介が居なくなってからずっと寂しかったろう。丹波屋を、歌舞伎界を支えるために強いられた立場も苦しかったろう。けれど舞台に立ち続けることを望み続けた姿がとても美しかった。 - 2025年12月1日

生殖記朝井リョウ読み終わった生殖本能が語り部の面白い構成。なるほど、だから生殖記。 あまり意味のないようなことで時間を消費していく生き方って割と多くの人に当てはまるんじゃないかな。 颯が退職後にNPOで活動していく話をした時に周囲が頑張ってね〜すごいね〜と言いつつも問題に対しては他人事のように接してる様が、人間社会って感じがした。

生殖記朝井リョウ読み終わった生殖本能が語り部の面白い構成。なるほど、だから生殖記。 あまり意味のないようなことで時間を消費していく生き方って割と多くの人に当てはまるんじゃないかな。 颯が退職後にNPOで活動していく話をした時に周囲が頑張ってね〜すごいね〜と言いつつも問題に対しては他人事のように接してる様が、人間社会って感じがした。 - 2025年11月10日

世界99 下村田沙耶香読み終わった出産、育児、家事、仕事。それらは人の営みの一部だけれど、視点を変えれば誰かの便利道具として都合よく消費されてるようにも捉えられる。また作中では女性が搾取される側として描かれているけれど、性別に関わらず性的搾取される危険性は常に潜んでいる。そんな現代社会、(望んで生まれたわけじゃないのに)死ぬまで続く"地獄"。誰かが何かが代わってくれたらどれだけ良いだろうか、と考えずにはいられない。 人々の感情や思考がある限り分断も差別も搾取も続く。儀式によってリセットされても時が経てばまた生まれてくる。だから"調合"してしまったのではないか。 今、私は、自分の喜怒哀楽(何かに影響されてチューニングした感情かもしれないけれど、自分の感情だと信じてる気持ち)を感じているけれど、起伏を感じずにフラットな世界だったらもっと幸せに暮らせるだろうか。作品の行き着く先は、ディストピアの中に救いを求めた結果かもしれない。 上巻に続いて吐き気がする。しんどい。

世界99 下村田沙耶香読み終わった出産、育児、家事、仕事。それらは人の営みの一部だけれど、視点を変えれば誰かの便利道具として都合よく消費されてるようにも捉えられる。また作中では女性が搾取される側として描かれているけれど、性別に関わらず性的搾取される危険性は常に潜んでいる。そんな現代社会、(望んで生まれたわけじゃないのに)死ぬまで続く"地獄"。誰かが何かが代わってくれたらどれだけ良いだろうか、と考えずにはいられない。 人々の感情や思考がある限り分断も差別も搾取も続く。儀式によってリセットされても時が経てばまた生まれてくる。だから"調合"してしまったのではないか。 今、私は、自分の喜怒哀楽(何かに影響されてチューニングした感情かもしれないけれど、自分の感情だと信じてる気持ち)を感じているけれど、起伏を感じずにフラットな世界だったらもっと幸せに暮らせるだろうか。作品の行き着く先は、ディストピアの中に救いを求めた結果かもしれない。 上巻に続いて吐き気がする。しんどい。 - 2025年11月4日

傲慢と善良辻村深月読み終わった無自覚な善良さはある種の傲慢さを孕んでいる。誰かの為にすることは己の「正しさ」が正解だと押し付ける傲慢でしかない。婚約者の失踪の裏に隠された(誰だって経験したことあるだろう)傲慢と善良とが描かれていた作品。 知らない方が幸せなこともあるけれど、知った上でぶつけたり受け止めたりすることも大切だったりする。本作は「結婚」というのが一つのテーマだけれど、人付き合い全般で言えることだと思う。 婚約者への、子への、姉妹への、異性の友人への、あらゆるエゴが入り混じっていて不快さすら感じるけれど、どうも身に覚えがある事が多すぎて、胸の奥深い所に沁みる。

傲慢と善良辻村深月読み終わった無自覚な善良さはある種の傲慢さを孕んでいる。誰かの為にすることは己の「正しさ」が正解だと押し付ける傲慢でしかない。婚約者の失踪の裏に隠された(誰だって経験したことあるだろう)傲慢と善良とが描かれていた作品。 知らない方が幸せなこともあるけれど、知った上でぶつけたり受け止めたりすることも大切だったりする。本作は「結婚」というのが一つのテーマだけれど、人付き合い全般で言えることだと思う。 婚約者への、子への、姉妹への、異性の友人への、あらゆるエゴが入り混じっていて不快さすら感じるけれど、どうも身に覚えがある事が多すぎて、胸の奥深い所に沁みる。 - 2025年10月27日

蛍たちの祈り町田そのこ読み終わった短編集かと思ったけれど、話毎に時間軸が進みながら語り部が変わっていくひと繋ぎのストーリーだった。 親は子を選べないけれど、子も親を選べない。ましてや、親は子を産むか選べるけれど、子は産まれることを選べない。親達がそれぞれの立場で人生で苦しみながらも必死に生活していることは理解できるけれど、親や大人が少しでも子の苦しみに少しでも寄り添えたら…と思わずにはいられない。 理不尽な悪意の中で生きてきたら誰だって歪むだろうに、苦しい中で小さな希望を見つけられて、それをきっかけに正道が前を向けて良かったと思う。蛍みたいな小さな希望の物語。

蛍たちの祈り町田そのこ読み終わった短編集かと思ったけれど、話毎に時間軸が進みながら語り部が変わっていくひと繋ぎのストーリーだった。 親は子を選べないけれど、子も親を選べない。ましてや、親は子を産むか選べるけれど、子は産まれることを選べない。親達がそれぞれの立場で人生で苦しみながらも必死に生活していることは理解できるけれど、親や大人が少しでも子の苦しみに少しでも寄り添えたら…と思わずにはいられない。 理不尽な悪意の中で生きてきたら誰だって歪むだろうに、苦しい中で小さな希望を見つけられて、それをきっかけに正道が前を向けて良かったと思う。蛍みたいな小さな希望の物語。 - 2025年10月23日

世界99 上村田沙耶香読み終わった込み上げる吐き気と闘いながら読んだ一冊。 なんだこの世界は。 周りに合わせて世界を作っていくのは一つの才能だと思うけれど、楽な道を選んだ末に誰かの奴隷になることを選ぶのが果たして正解だったのか。緩やかな自殺を続けてるような気持ちになる。 最後に壮絶な展開を見せたけれど、主人公には希望か絶望か…。下巻が気になる。

世界99 上村田沙耶香読み終わった込み上げる吐き気と闘いながら読んだ一冊。 なんだこの世界は。 周りに合わせて世界を作っていくのは一つの才能だと思うけれど、楽な道を選んだ末に誰かの奴隷になることを選ぶのが果たして正解だったのか。緩やかな自殺を続けてるような気持ちになる。 最後に壮絶な展開を見せたけれど、主人公には希望か絶望か…。下巻が気になる。 - 2025年10月18日

時ひらく伊坂幸太郎,恩田陸,東野圭吾,柚木麻子,辻村深月,阿川佐和子読み終わった三越を舞台とした短編小説集。 日本初の百貨店という長い長い歴史のあるテーマだからか、過去と未来を繋ぐお話が多い印象。日本橋だけじゃなくて仙台三越も出てきた。三越、少し前はもっと各地にあったよなぁ。 時代の波に押されて百貨店はどんどん姿を消しているけれど、親から子や孫、その次の世代にも続く文化がこれからも残り続けて欲しい。そんな風に思う一冊だった。

時ひらく伊坂幸太郎,恩田陸,東野圭吾,柚木麻子,辻村深月,阿川佐和子読み終わった三越を舞台とした短編小説集。 日本初の百貨店という長い長い歴史のあるテーマだからか、過去と未来を繋ぐお話が多い印象。日本橋だけじゃなくて仙台三越も出てきた。三越、少し前はもっと各地にあったよなぁ。 時代の波に押されて百貨店はどんどん姿を消しているけれど、親から子や孫、その次の世代にも続く文化がこれからも残り続けて欲しい。そんな風に思う一冊だった。 - 2025年10月12日

休むヒント。群像編集部読み終わった「休むこと」についてのオムニバスエッセイ。 休む行為について捉え方や定義は難しく、またどう実現するのか?も様々で面白かった。(特に休むことを考えてるのに全然休めていない、というワーカホリックに思える方がとても多いのが逆説的で面白かった…) 色んな立場の方の視点を通じて「休むこと」を見ると、単純に寝たりゆっくりしたり、という所謂身体を休める行為では不十分で、趣味や現実と離れた場所に身を置いたり、逆に好きな仕事をしたりと言った、それぞれの「休息」が何かということに立ち返るのだなぁ。

休むヒント。群像編集部読み終わった「休むこと」についてのオムニバスエッセイ。 休む行為について捉え方や定義は難しく、またどう実現するのか?も様々で面白かった。(特に休むことを考えてるのに全然休めていない、というワーカホリックに思える方がとても多いのが逆説的で面白かった…) 色んな立場の方の視点を通じて「休むこと」を見ると、単純に寝たりゆっくりしたり、という所謂身体を休める行為では不十分で、趣味や現実と離れた場所に身を置いたり、逆に好きな仕事をしたりと言った、それぞれの「休息」が何かということに立ち返るのだなぁ。 - 2025年10月3日

国宝 上 青春篇吉田修一読み終わった映画を観たいと思いつつ、なかなかタイミングが掴めないまま数ヶ月…。 * 歌舞伎に魅了され、翻弄される喜久雄。俊介と共に芸を磨いた青春時代は眩しいくらいだ。 血筋よりも芸で選ばれた喜久雄、血筋がありながらも選ばれなかった俊介。その後双方が苦労しながらも互いに芸の道を歩み十年…。白虎亡き後後ろ盾を失った喜久雄がどうしてこんな仕打ちを受けるのか…やはり血なのか…と苦しくなる。何より復帰後万菊の舞台で大抜擢される俊介と、いつまでも丹波屋を背負ってきた喜久雄との落差は、読んでるこちらもなんで…どうして…と言いたくなった。 ここから這い上がる喜久雄が気になる。。

国宝 上 青春篇吉田修一読み終わった映画を観たいと思いつつ、なかなかタイミングが掴めないまま数ヶ月…。 * 歌舞伎に魅了され、翻弄される喜久雄。俊介と共に芸を磨いた青春時代は眩しいくらいだ。 血筋よりも芸で選ばれた喜久雄、血筋がありながらも選ばれなかった俊介。その後双方が苦労しながらも互いに芸の道を歩み十年…。白虎亡き後後ろ盾を失った喜久雄がどうしてこんな仕打ちを受けるのか…やはり血なのか…と苦しくなる。何より復帰後万菊の舞台で大抜擢される俊介と、いつまでも丹波屋を背負ってきた喜久雄との落差は、読んでるこちらもなんで…どうして…と言いたくなった。 ここから這い上がる喜久雄が気になる。。 - 2025年9月18日

ありか瀬尾まいこ読み終わった子供は周りの優しさや愛情を受けて少しずつ成長し、子育てを通じて母親も成長していく。けれど決して1人で育児をしているのではなく、ママ友や親戚、周りの人を頼り支えられながら生きていく。人と人の関わりを通じて成長していく姿が印象的だった。 * 私自身は幼少期の美空の経験に覚えがありすぎたし気持ちが理解できたから、美空の母を毒親と称する描写はとても心が痛んだ。親としてのしんどさ、余裕の無さから身近な子供に当たってしまうことだってある、と大人になってから思うけれど、子供としてはいつまでも棘になって抜けない面もある。美空が母と向き合って、自分の意思で母と一線置けるようになって良かったと思った。きっと自分も母親になったからだろう。 * 颯斗君や義理の両親の優しさは美空に対する申し訳無さも少なからずあるのだろう。不義理を働いた元夫の家族と繋がり続けることは不快感もあるだろうと思うと、彼らの関係性に不思議な気持ちを抱いたのは否定できない。 一方で子供が好きな颯斗君が姪:あかりと過ごす時間に癒されていることや、義理の両親が大切な初孫と会えることへの喜びがよく分かる。また美空も彼らに助けられているし、あかりも彼らのことが大好きなのだと思う。 美空とあかり、そして元夫の家族が助け合い、互いの存在に救われている。元の関係性がどうであれその事実は否定できない。 * シングルマザー、LGBTQ、親子の関係…。色んなテーマを抱えている作品だけど、心の中にすっと入り込んでくる温かさを持つ一冊だった。 美空たちのように、いつか作品を通じて自分の欲しかったもののありかを見つけられますように。

ありか瀬尾まいこ読み終わった子供は周りの優しさや愛情を受けて少しずつ成長し、子育てを通じて母親も成長していく。けれど決して1人で育児をしているのではなく、ママ友や親戚、周りの人を頼り支えられながら生きていく。人と人の関わりを通じて成長していく姿が印象的だった。 * 私自身は幼少期の美空の経験に覚えがありすぎたし気持ちが理解できたから、美空の母を毒親と称する描写はとても心が痛んだ。親としてのしんどさ、余裕の無さから身近な子供に当たってしまうことだってある、と大人になってから思うけれど、子供としてはいつまでも棘になって抜けない面もある。美空が母と向き合って、自分の意思で母と一線置けるようになって良かったと思った。きっと自分も母親になったからだろう。 * 颯斗君や義理の両親の優しさは美空に対する申し訳無さも少なからずあるのだろう。不義理を働いた元夫の家族と繋がり続けることは不快感もあるだろうと思うと、彼らの関係性に不思議な気持ちを抱いたのは否定できない。 一方で子供が好きな颯斗君が姪:あかりと過ごす時間に癒されていることや、義理の両親が大切な初孫と会えることへの喜びがよく分かる。また美空も彼らに助けられているし、あかりも彼らのことが大好きなのだと思う。 美空とあかり、そして元夫の家族が助け合い、互いの存在に救われている。元の関係性がどうであれその事実は否定できない。 * シングルマザー、LGBTQ、親子の関係…。色んなテーマを抱えている作品だけど、心の中にすっと入り込んでくる温かさを持つ一冊だった。 美空たちのように、いつか作品を通じて自分の欲しかったもののありかを見つけられますように。 - 2025年9月11日

これが生活なのかしらん小原晩読み終わった高校を卒業後に就職した美容院での寮生活や仕事の話、友達と三人暮らしをしていた話、一人暮らしの話、恋人との二人暮らしの話…。くすっと笑っちゃうような、幸せを噛み締めるような、辛い気持ちで胸が締め付けられるような、そんな心を優しく撫でるようなエッセイだった。 生活の切り抜き方が独特で面白かった。日常は嬉しいことも、悲しいことも溢れてるなぁ。

これが生活なのかしらん小原晩読み終わった高校を卒業後に就職した美容院での寮生活や仕事の話、友達と三人暮らしをしていた話、一人暮らしの話、恋人との二人暮らしの話…。くすっと笑っちゃうような、幸せを噛み締めるような、辛い気持ちで胸が締め付けられるような、そんな心を優しく撫でるようなエッセイだった。 生活の切り抜き方が独特で面白かった。日常は嬉しいことも、悲しいことも溢れてるなぁ。 - 2025年8月30日

今さら聞けない 睡眠の超基本柳沢正史読み終わった情報量多めだけど挿絵や説明が分かり易かった。なかなか寝付けない日も多くてとりあえず目を瞑ってるだけで休まると思っていたけれど、眠れなかったらむしろ布団から出て他のリラックス出来る方法を取る方がいいと知れて良かった。 今度連休とれたら4日間眠れるだけ寝て自分の最適な睡眠時間確認してみたい。

今さら聞けない 睡眠の超基本柳沢正史読み終わった情報量多めだけど挿絵や説明が分かり易かった。なかなか寝付けない日も多くてとりあえず目を瞑ってるだけで休まると思っていたけれど、眠れなかったらむしろ布団から出て他のリラックス出来る方法を取る方がいいと知れて良かった。 今度連休とれたら4日間眠れるだけ寝て自分の最適な睡眠時間確認してみたい。 - 2025年8月19日

キッチン常夜灯(1)長月天音気になる

キッチン常夜灯(1)長月天音気になる - 2025年8月17日

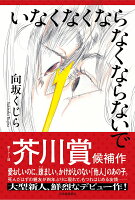

いなくなくならなくならないで向坂くじら読み終わった死んだと思っていた友達から4年振りに電話がかかってきて、行く場所がないという彼女と一緒に暮らすことになる。最初は嬉しく、だんだん疎ましさを含む違和感が膨らんでいく…。時子が就職を機に実家に戻っても朝日はついてきて、家族にも受け入れられていく様子がとても歪なのに自然に繰り広げられてる。 いなくなってほしくない、いなくなってほしい、いなくなってほしくない……矛盾を繰り返していくところは凄く人間臭く感じるけれど、個人的には時子と朝日と時子の家族にも不快感が拭えなかった。

いなくなくならなくならないで向坂くじら読み終わった死んだと思っていた友達から4年振りに電話がかかってきて、行く場所がないという彼女と一緒に暮らすことになる。最初は嬉しく、だんだん疎ましさを含む違和感が膨らんでいく…。時子が就職を機に実家に戻っても朝日はついてきて、家族にも受け入れられていく様子がとても歪なのに自然に繰り広げられてる。 いなくなってほしくない、いなくなってほしい、いなくなってほしくない……矛盾を繰り返していくところは凄く人間臭く感じるけれど、個人的には時子と朝日と時子の家族にも不快感が拭えなかった。

読み込み中...