わかったつもり

129件の記録

つばめ@swallow32026年2月22日読み終わった"「わかっている」けれど「大雑把」ー通常これが私たちの一読後の状態です。すなわち、私たちは、一読後は、まず「わかったつもり」の状態にあるのです。" 同じ本でも読んだタイミングで気づくポイントが違うことがあるのは、なんとなくわかったつもりで読んでいるっていうのと、その時々に体験したことから文脈を作り出してわかったつもりになってたんだろうなと思った。 アドラー心理学でも意味付けによって変わるって言われていたように、意味付けの仕方で同じ本でも全く違う受け取り方になる。 じゃあ一体正しく読めたっていうのはどんな状態なのか?と思う。正しさを追求するのではなく、本当に分かっているかどうかを追求し続ける姿勢が大事なんだと思う。

つばめ@swallow32026年2月22日読み終わった"「わかっている」けれど「大雑把」ー通常これが私たちの一読後の状態です。すなわち、私たちは、一読後は、まず「わかったつもり」の状態にあるのです。" 同じ本でも読んだタイミングで気づくポイントが違うことがあるのは、なんとなくわかったつもりで読んでいるっていうのと、その時々に体験したことから文脈を作り出してわかったつもりになってたんだろうなと思った。 アドラー心理学でも意味付けによって変わるって言われていたように、意味付けの仕方で同じ本でも全く違う受け取り方になる。 じゃあ一体正しく読めたっていうのはどんな状態なのか?と思う。正しさを追求するのではなく、本当に分かっているかどうかを追求し続ける姿勢が大事なんだと思う。

雪丸@2058blanche2026年2月10日買った読み終わった小説を読み終えたとき、陳腐な感想しか抱かないことがある。 こういう状態も著者が言う「わかったつもり」。 別の側面から読んだときに初めて理解できるということがある。 文脈を取り替えないとわからなかったという点で「わかったつもり」。 ちゃんと「わかる」ってすごく頭を使うことだし、その本の著者と自分に共通点が無いほど、何度も読んでも「わかる」ことは難しいんだと思った。 この感想も「わかったつもり」で書いてるのでもう一度読みます。

雪丸@2058blanche2026年2月10日買った読み終わった小説を読み終えたとき、陳腐な感想しか抱かないことがある。 こういう状態も著者が言う「わかったつもり」。 別の側面から読んだときに初めて理解できるということがある。 文脈を取り替えないとわからなかったという点で「わかったつもり」。 ちゃんと「わかる」ってすごく頭を使うことだし、その本の著者と自分に共通点が無いほど、何度も読んでも「わかる」ことは難しいんだと思った。 この感想も「わかったつもり」で書いてるのでもう一度読みます。 市野@Hrich8912026年1月1日読み終わった定期的に読み返す必要のある本だった 文章を構造化して読む技術がふんだんに盛り込まれているし、自分がどれほど適当に文章を読んでいるのかを痛感させられる また、「なぜ適当に文章が読まれるのか」までを深く追求し、そうならないために意識すべきことは何か、その悩みを解消するための道具は何かを提示してくれている

市野@Hrich8912026年1月1日読み終わった定期的に読み返す必要のある本だった 文章を構造化して読む技術がふんだんに盛り込まれているし、自分がどれほど適当に文章を読んでいるのかを痛感させられる また、「なぜ適当に文章が読まれるのか」までを深く追求し、そうならないために意識すべきことは何か、その悩みを解消するための道具は何かを提示してくれている こんじょー@konjo_note2025年11月26日読み終わった読書をより良くしようと読み始めた。 「わかったつもり」であることを自覚しようと思った。 時間をかけて、さまざまに文脈を入れ替えて読みを深めることが大事だと学んだ。一方で、時間をかけずに読みを深めることはできないのだと改めて実感した。

こんじょー@konjo_note2025年11月26日読み終わった読書をより良くしようと読み始めた。 「わかったつもり」であることを自覚しようと思った。 時間をかけて、さまざまに文脈を入れ替えて読みを深めることが大事だと学んだ。一方で、時間をかけずに読みを深めることはできないのだと改めて実感した。

ハル@springsea012025年11月17日読み終わった自分の「わかった」はおおよそ「わかった」のライン上にいて、読解力を批判に使わず物語への没入の足がかりにしているだけだった、と言うことがわかった。

ハル@springsea012025年11月17日読み終わった自分の「わかった」はおおよそ「わかった」のライン上にいて、読解力を批判に使わず物語への没入の足がかりにしているだけだった、と言うことがわかった。

kiyo@soccerlove2025年10月5日読み終わった★★★★☆ 後から考えて不充分というわかり方である「わかったつもり」はどういった構造から発生するか、またその状態から脱却するのにはどうしたら良いのかを説く内容。 残念ながらこの本を一読しただけでは著者の説く「わかったつもり」の状態にある可能性が高いため、今後一定期間ごとに再読する必要があると感じている。

kiyo@soccerlove2025年10月5日読み終わった★★★★☆ 後から考えて不充分というわかり方である「わかったつもり」はどういった構造から発生するか、またその状態から脱却するのにはどうしたら良いのかを説く内容。 残念ながらこの本を一読しただけでは著者の説く「わかったつもり」の状態にある可能性が高いため、今後一定期間ごとに再読する必要があると感じている。 骨折バケーション@kossetsu_vacation2025年8月28日読み終わったいつもなんとなく、で自分の想像、仮定による解釈で読んでいた。解釈は整合性がある限りにおいて自由であること。 国語の授業で違和感を覚えていたことに納得。学生のときに読みたかったな

骨折バケーション@kossetsu_vacation2025年8月28日読み終わったいつもなんとなく、で自分の想像、仮定による解釈で読んでいた。解釈は整合性がある限りにおいて自由であること。 国語の授業で違和感を覚えていたことに納得。学生のときに読みたかったな

あんぱんまん@rta-dmy2025年8月6日読み終わった自分の「わかったつもり」加減を痛感させられた。 またセンター試験の例はわかりやすく、国語の選択問題に抱いてきた疑問が解決してすっきりした。 まだ内容を理解しきれていないが、とにかく「わかったつもり」になっていないか考えながら文章を読んでいきたい。

あんぱんまん@rta-dmy2025年8月6日読み終わった自分の「わかったつもり」加減を痛感させられた。 またセンター試験の例はわかりやすく、国語の選択問題に抱いてきた疑問が解決してすっきりした。 まだ内容を理解しきれていないが、とにかく「わかったつもり」になっていないか考えながら文章を読んでいきたい。

it_shine@it_shine2025年7月27日読み終わった学校教育で感じていた、読むということの違和感がバッチリ書かれていて腑に落ちた。文章を読むことは自由な解釈をするものだけど、妥当でなければそれが棄却されるというだけ。その範囲でいろんな解釈が許される。国語教育である、唯一の正解、という論調にずっと疑問を持っていたけれど。 文章を読むにあたって「わかったつもり」になるパターンがいくつか本文の中で示されていて、とても勉強になった。深く文章を読むということ。簡単に人は読み違えるし、わかったつもりになってしまう。それをいかに疑えるかなのだと思う。

it_shine@it_shine2025年7月27日読み終わった学校教育で感じていた、読むということの違和感がバッチリ書かれていて腑に落ちた。文章を読むことは自由な解釈をするものだけど、妥当でなければそれが棄却されるというだけ。その範囲でいろんな解釈が許される。国語教育である、唯一の正解、という論調にずっと疑問を持っていたけれど。 文章を読むにあたって「わかったつもり」になるパターンがいくつか本文の中で示されていて、とても勉強になった。深く文章を読むということ。簡単に人は読み違えるし、わかったつもりになってしまう。それをいかに疑えるかなのだと思う。

なー@nnnn_00002025年7月25日買った読み終わった文章のどの部分とも整合性が取れていれば、解釈は無数に存在してよい。しかし、どこかで整合性が取れないなら、その解釈は破棄する必要がある。 解釈の正解は唯一ではない。むしろ「正しさ」という枠に当てはめすぎると、他の解釈を妨げてしまう。 読解問題に対する違和感は、作者の解釈と自分の解釈が本来複数あってよいはずなのに、解答が唯一の正解として扱われることにあるという指摘が目から鱗だった。 単語や文法がわかるのに意味がわからない時は、文脈を理解できていない状態である。 私たちは、文章の部分を関連付けて理解するために、書かれていない知識や仮定を文脈として補ってしまっている。結果がわかっていると、それに合わせた文脈を作り出してしまうのだ。 「わかったつもり」から抜け出すには、新たな文脈を導入し、部分からの意味の抜き出しにおける矛盾点を解決していくことで、より深く理解できる状態に近づける。

なー@nnnn_00002025年7月25日買った読み終わった文章のどの部分とも整合性が取れていれば、解釈は無数に存在してよい。しかし、どこかで整合性が取れないなら、その解釈は破棄する必要がある。 解釈の正解は唯一ではない。むしろ「正しさ」という枠に当てはめすぎると、他の解釈を妨げてしまう。 読解問題に対する違和感は、作者の解釈と自分の解釈が本来複数あってよいはずなのに、解答が唯一の正解として扱われることにあるという指摘が目から鱗だった。 単語や文法がわかるのに意味がわからない時は、文脈を理解できていない状態である。 私たちは、文章の部分を関連付けて理解するために、書かれていない知識や仮定を文脈として補ってしまっている。結果がわかっていると、それに合わせた文脈を作り出してしまうのだ。 「わかったつもり」から抜け出すには、新たな文脈を導入し、部分からの意味の抜き出しにおける矛盾点を解決していくことで、より深く理解できる状態に近づける。

だるま@daruma_01062025年7月5日読み終わった「わかったつもり」の読書ばかりしてきたと、この本を読んで気づいた。 結局この本も「わかったつもり」で安住してしまうという矛盾に陥っている気がする。 ひとまず、「わかったつもり」なんだなーと自覚することがステップ1なのだが、そこから矛盾や疑問を持ち、さらに深い読みをするのは難しい。難しいというより、面倒だからやらないのほうが実情かもしれない。

だるま@daruma_01062025年7月5日読み終わった「わかったつもり」の読書ばかりしてきたと、この本を読んで気づいた。 結局この本も「わかったつもり」で安住してしまうという矛盾に陥っている気がする。 ひとまず、「わかったつもり」なんだなーと自覚することがステップ1なのだが、そこから矛盾や疑問を持ち、さらに深い読みをするのは難しい。難しいというより、面倒だからやらないのほうが実情かもしれない。

ccc@snt_ccc2025年6月11日読み終わった良い本だった。事例が難しかったけど、確かにわかったつもりは大半の人に当てはまる。その後、割と「自分今わかったつもりになってない?」って思うようにはなれた。

ccc@snt_ccc2025年6月11日読み終わった良い本だった。事例が難しかったけど、確かにわかったつもりは大半の人に当てはまる。その後、割と「自分今わかったつもりになってない?」って思うようにはなれた。 催眠性蓄音機@hypnogramo2025年5月29日読み始めた小学生も大学生も、「不十分な読み」や「誤った読み」を簡単にしてしまう...外国語学習の文脈で「読む」は難しい行為だと言われているのは聞くが、母語でもこうも難しい

催眠性蓄音機@hypnogramo2025年5月29日読み始めた小学生も大学生も、「不十分な読み」や「誤った読み」を簡単にしてしまう...外国語学習の文脈で「読む」は難しい行為だと言われているのは聞くが、母語でもこうも難しい

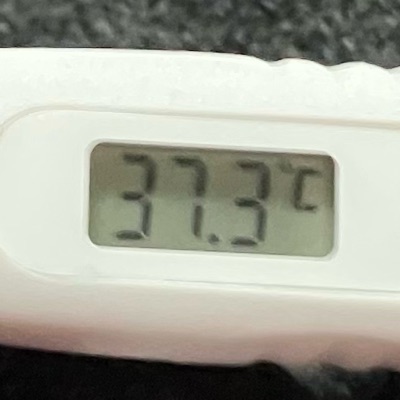

みき@Kmky2025年5月20日読み終わった借りてきた図書館から 数日間読 第5章より 感覚的⁈自身ではわかったと思っていてもわかっていなかったこともある 一体いつになったらわかるのか 山口真由氏の7回読み及び大月先生のわからなかったら図にまとめる方法が⭕️ということがわかった 読み直し必要か⁈ つぎにいきたい

みき@Kmky2025年5月20日読み終わった借りてきた図書館から 数日間読 第5章より 感覚的⁈自身ではわかったと思っていてもわかっていなかったこともある 一体いつになったらわかるのか 山口真由氏の7回読み及び大月先生のわからなかったら図にまとめる方法が⭕️ということがわかった 読み直し必要か⁈ つぎにいきたい

- ぽけっとブックス@tsuruchans22025年4月23日買った読み終わった新書は欠かせない これは学校の先生方にも読んでほしい この、「わかったつもり」に陥る人は 自分も含め多いと思う 理解するとはどういうことかを改めて考えるきっかけになった

ひらこう@flatwell_47922025年4月20日読み終わったまず、自分は「わかっている」と思っているけれど、「わかったつもり」の状態にあるのだ、と明確に認識しておくことが大切 「わかったつもり」を壊すと、「わからない」状態が現われる →このような「矛盾」や「無関連」は、次の「よりよくわかる」ための契機となる 文章を読んで概略や解釈を述べるときに、「当たり障りのないきれいごと」が出てきたら要注意

ひらこう@flatwell_47922025年4月20日読み終わったまず、自分は「わかっている」と思っているけれど、「わかったつもり」の状態にあるのだ、と明確に認識しておくことが大切 「わかったつもり」を壊すと、「わからない」状態が現われる →このような「矛盾」や「無関連」は、次の「よりよくわかる」ための契機となる 文章を読んで概略や解釈を述べるときに、「当たり障りのないきれいごと」が出てきたら要注意

カミーノアン@kaminoan36991900年1月1日読み終わった読書メモ文章を読むとはどういうことなのかを改めて考えさせられた。私たちは文章そのものを読んでいるつもりで、実際には文脈や単語同士の関係、そしてそれらについての自分なりの理解を無意識に整理しながら読み進めている。読書とは受け身の行為ではなく、常に頭の中で意味を組み立てる作業なのだと気づかされた。 特に印象的だったのは、「わかったつもり」が理解を止めてしまうという指摘である。一度わかったと思うと、それ以上考えなくなり、自分が何を理解していないのかすら見えなくなる。これは授業を受けているときにもよくある感覚で、教え方が上手なほど、その落とし穴に陥りやすいのかもしれない。 本書が示すように、「わかる」から「よりわかる」へ進むためには、疑問や違和感をそのままにせず、自分の言葉で説明し直す姿勢が欠かせない。初学者ほどそれは難しいが、「わかったつもり」を疑う意識を持ち続けたいと思った。

カミーノアン@kaminoan36991900年1月1日読み終わった読書メモ文章を読むとはどういうことなのかを改めて考えさせられた。私たちは文章そのものを読んでいるつもりで、実際には文脈や単語同士の関係、そしてそれらについての自分なりの理解を無意識に整理しながら読み進めている。読書とは受け身の行為ではなく、常に頭の中で意味を組み立てる作業なのだと気づかされた。 特に印象的だったのは、「わかったつもり」が理解を止めてしまうという指摘である。一度わかったと思うと、それ以上考えなくなり、自分が何を理解していないのかすら見えなくなる。これは授業を受けているときにもよくある感覚で、教え方が上手なほど、その落とし穴に陥りやすいのかもしれない。 本書が示すように、「わかる」から「よりわかる」へ進むためには、疑問や違和感をそのままにせず、自分の言葉で説明し直す姿勢が欠かせない。初学者ほどそれは難しいが、「わかったつもり」を疑う意識を持ち続けたいと思った。