現代思想入門

147件の記録

わか@waka2026年2月1日読んでる借りてきた難しいことが順序立てて整理されて書かれているのでとてもわかりやすい、言葉選びも噛み砕かれていてとっつきやすい ジェンダートラブル、デリダ 脱構築と正義、それと私が諸島である を読みたいなと思った ついでに倫理の資料集のデリダのところを眺めてみたんだけど、めっちゃ最近の人なんだ…と思った あと資料集の解説文難しくてわかりにくすぎて怪文書みたいだった…

わか@waka2026年2月1日読んでる借りてきた難しいことが順序立てて整理されて書かれているのでとてもわかりやすい、言葉選びも噛み砕かれていてとっつきやすい ジェンダートラブル、デリダ 脱構築と正義、それと私が諸島である を読みたいなと思った ついでに倫理の資料集のデリダのところを眺めてみたんだけど、めっちゃ最近の人なんだ…と思った あと資料集の解説文難しくてわかりにくすぎて怪文書みたいだった…

チョコモン@chocomon2026年1月20日読み終わった全部読んだ現代思想と題されてるけど中身は「フランスのホスト構造主義」、だいたい60年代後半以降の話だった。なおさらよかった。というか、これは千葉雅也の血肉となった現代思想を、あえて入門書の体で書いた千葉雅也の本だった。三部作の一つなのに納得した。わかりやすい入門書というよりお前の話が聞きたいんだよ!欲を満たしてくれるエッセイに近いのかな…どうなんだろ。 「〜ですが、〜」という書き方が多くてびっくりした。まっすぐ論を進めるのではなく多方面に配慮しながら、おっさんが飲み会で混雑した場所を手刀で切り分けるような、モゴモゴした書き方なのおもろい。

チョコモン@chocomon2026年1月20日読み終わった全部読んだ現代思想と題されてるけど中身は「フランスのホスト構造主義」、だいたい60年代後半以降の話だった。なおさらよかった。というか、これは千葉雅也の血肉となった現代思想を、あえて入門書の体で書いた千葉雅也の本だった。三部作の一つなのに納得した。わかりやすい入門書というよりお前の話が聞きたいんだよ!欲を満たしてくれるエッセイに近いのかな…どうなんだろ。 「〜ですが、〜」という書き方が多くてびっくりした。まっすぐ論を進めるのではなく多方面に配慮しながら、おっさんが飲み会で混雑した場所を手刀で切り分けるような、モゴモゴした書き方なのおもろい。

- kichi@kichi2026年1月11日読み終わった二項対立からの脱却 人間は、本質的な希望の周りの複数の希望aを掴み取る有限的な作業を無限に繰り返していて、永遠に本質的な希望を使えない時に足るを知るみたいな考えを適用しているんだという解釈をした

- そう@saw_12026年1月10日読み終わった読了 入門書を読むための入門書とのことだがデリダのデの字も知らない私には難しかった。 とりあえず哲学書を読む際に身構えなくていいあるまま読んで読み切らなくていいという学びを得た。 さらに二項対立により白黒をつけるのは難しいということは印象に残っている。 他の本も読んでみてまた立ち返りたいと思えるそんな本だった。

ピノシキ@kuma142026年1月2日読み終わったおもしろかった!易しい文体で内容が入ってきやすかった。内容としては特に、精神分析的な家族関係の解きほぐしを行うことに加え、自分が幼少期に何を見てきたか、どんな人間関係が家族外に広がっていったかといった人生の棚卸しをすることで、心のトラブルを考えるときによい示唆を与えてくれることがとても興味深かった。理解が難しいところもあったので繰り返し読んで理解を深めていきたい。

ピノシキ@kuma142026年1月2日読み終わったおもしろかった!易しい文体で内容が入ってきやすかった。内容としては特に、精神分析的な家族関係の解きほぐしを行うことに加え、自分が幼少期に何を見てきたか、どんな人間関係が家族外に広がっていったかといった人生の棚卸しをすることで、心のトラブルを考えるときによい示唆を与えてくれることがとても興味深かった。理解が難しいところもあったので繰り返し読んで理解を深めていきたい。

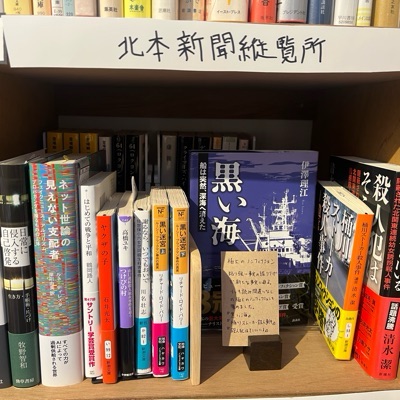

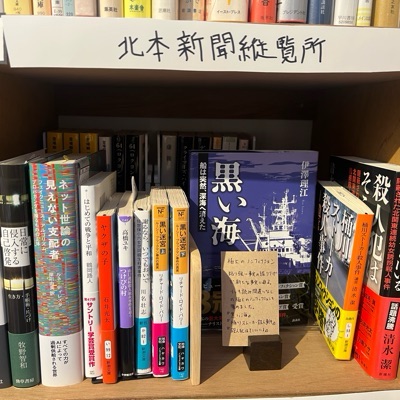

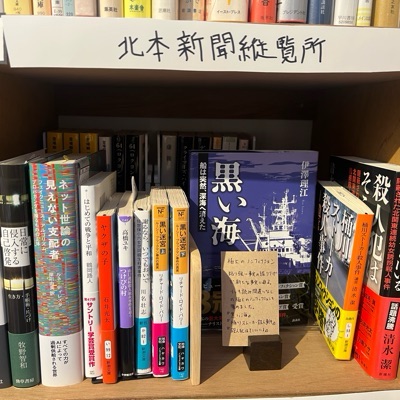

北本新聞縦覧所@kitamoto_juran2025年12月10日読み終わった時間をかけたものの、読了。 二項対立からの脱構築、フロイトの精神分析など、知ったことで日常生活で当たり前だと思っていた秩序を一歩引いた目線で見られるようになった。気がする。 付録の現代思想の読み方が面白い。思想家や頭のいい先生はこんな風に難しい文章を読み解いているのかと知らない世界を覗き見た感覚。本物の知性は遠い。

北本新聞縦覧所@kitamoto_juran2025年12月10日読み終わった時間をかけたものの、読了。 二項対立からの脱構築、フロイトの精神分析など、知ったことで日常生活で当たり前だと思っていた秩序を一歩引いた目線で見られるようになった。気がする。 付録の現代思想の読み方が面白い。思想家や頭のいい先生はこんな風に難しい文章を読み解いているのかと知らない世界を覗き見た感覚。本物の知性は遠い。 安穏@annon2025年12月5日読み終わった読み終わったというか、最後はもう文字を追うだけになっていたが……デリダ、ドゥルーズ、フーコーをざっっっくりつかむことはでき、できたのか? なんかもう色々ごちゃごちゃになっているのでもう1回読むんだけど、デリダの章の「未練込みの決断」、ドゥルーズの章の「あらゆる事物は異なる状態になる途中である(生成変化)」が気になる。紹介されている入門書にも手を出してみよう。

安穏@annon2025年12月5日読み終わった読み終わったというか、最後はもう文字を追うだけになっていたが……デリダ、ドゥルーズ、フーコーをざっっっくりつかむことはでき、できたのか? なんかもう色々ごちゃごちゃになっているのでもう1回読むんだけど、デリダの章の「未練込みの決断」、ドゥルーズの章の「あらゆる事物は異なる状態になる途中である(生成変化)」が気になる。紹介されている入門書にも手を出してみよう。

安穏@annon2025年11月26日読んでる仕事前の時間に。仕事のことで気がくさくさしてるけど本を読むと一旦逃れられてありがたい。 現代思想を作る四つの原則、おもしろい、現代思想は作れないけどこれで遊んでみたい。哲学者たちの逆張りの連続もおもしろい。とりあえず一回通して読んで、もう一回読みたいけど時間がかかる……。

安穏@annon2025年11月26日読んでる仕事前の時間に。仕事のことで気がくさくさしてるけど本を読むと一旦逃れられてありがたい。 現代思想を作る四つの原則、おもしろい、現代思想は作れないけどこれで遊んでみたい。哲学者たちの逆張りの連続もおもしろい。とりあえず一回通して読んで、もう一回読みたいけど時間がかかる……。 安穏@annon2025年11月25日読んでるウンウン言いながら読み進めているが、理解できないところが多くても「この一文に出会えてよかった」と思える箇所がたくさんある。 *教育とはまず、制限なのです。その最初にして最大の行為が、自分が名前で呼ばれ、そして周りのものの名前を教えられることです。(p.119)*

安穏@annon2025年11月25日読んでるウンウン言いながら読み進めているが、理解できないところが多くても「この一文に出会えてよかった」と思える箇所がたくさんある。 *教育とはまず、制限なのです。その最初にして最大の行為が、自分が名前で呼ばれ、そして周りのものの名前を教えられることです。(p.119)*

こもる@lost2025年11月22日読み終わった読みやすかったけど、まだまだちゃんとは理解できていないと思うから、また読み返したい。 難しく考えすぎず、タスクをひとつひとつこなしていく生き方があると知って気持ちが楽になった。

こもる@lost2025年11月22日読み終わった読みやすかったけど、まだまだちゃんとは理解できていないと思うから、また読み返したい。 難しく考えすぎず、タスクをひとつひとつこなしていく生き方があると知って気持ちが楽になった。 安穏@annon2025年11月20日読んでる第一章。デリダの章。 ■二項対立に待ったをかける。 ■人が何らかの決断をせざるを得ない、その決断にすべての他者への配慮を織り込むことはできない。だからあらゆる決断には未練がともなう。 ■バランスを考えながらケース・バイ・ケースで判断していくしかない、未練込みでの決断をできる人間こそが大人。 ■確かに人のあらゆる意見や決断って、「○○な人のことを考えていない!」と批判することは簡単だ。しかし他者への配慮はしなければならないものである一方で、決断だってしなくてはならない。その拮抗の中で生きていかなくてはならない。

安穏@annon2025年11月20日読んでる第一章。デリダの章。 ■二項対立に待ったをかける。 ■人が何らかの決断をせざるを得ない、その決断にすべての他者への配慮を織り込むことはできない。だからあらゆる決断には未練がともなう。 ■バランスを考えながらケース・バイ・ケースで判断していくしかない、未練込みでの決断をできる人間こそが大人。 ■確かに人のあらゆる意見や決断って、「○○な人のことを考えていない!」と批判することは簡単だ。しかし他者への配慮はしなければならないものである一方で、決断だってしなくてはならない。その拮抗の中で生きていかなくてはならない。 あき@4rcoid2025年10月13日読み終わったまとめ現代思想は差異の哲学。 デリダ、ドゥルーズ、フーコーという三人を脱構築という観点から論じている。 脱構築とは二項対立(善と悪、自然と文化など)の良いとされる側の前提にある価値観を疑い揺さぶりをかけること。 新たな読み直しや新しい思考の可能性を開くことが出来る。 デリダは脱構築を持ち出した哲学者であり"概念の脱構築"と紹介される。 パロール(音声言語)とエクリチュール(文字言語)の二項対立を基本としてあらゆるものに応用できる。 パロールとは話し手が話した直接的なものであり本質的なものである。 エクリチュールとは聞き手が文字として書き起こしたものであり、解釈や誤解の余地があり非本質的なものとされている。 この非本質的なものの重要性を説いている。 本質を崩すことでより世界を開放的に捉えている(本質主義批判) ドゥルーズは"存在の脱構築" 『差異と反復』(1968)にて世界は差異でできているとしており、同一性より先に差異があるとしている。 例えるなら同じ範囲の歴史の授業でもその時の生徒の反応やクラスの雰囲気、先生の体調等によって全く同じものにはならない。 そういった差異が繰り返される中で同一的のものが一時的に生まれてくる。 存在も同一的に見えるが異なるものに変化している途中である(生成変化) 人間の身体も常に細胞が死んだり作られたりして変化している途中である。 同一的だと思われているものも永遠不変ではなく、諸関係の中で一時的にその形をとっている(準固定状態) すべてはプロセスである。 『アンチ・オイディプス』(1972)において精神分析批判をおこなっており、精神分析は自分自身をある基準点に向けて固めていくことで治った気にさせるまやかしの技法だとする。 精神分析とはいまの自分の不安や人間関係のトラブルは幼少期の家族関係の中でのトラウマにあると仮定して自由連想で記憶を手繰る手法。 自分自身を家族との関係だけの狭い範囲の同一性で捉えるのは間違っているとする。 メッセージとして多様な関係のなかで色々なチャレンジをして自分の準安定状態を作り出せと伝えている。 『千のプラトー』(1980)にて世界全体をより解放的なものとして捉えている。 リゾーム(根茎)という多方向に広がる中心のない関係性を提示している。 すべてが関係していると考えるとすべてに責任を持たないといけないのか?となってしまうが、根本的な"無関係性"と存在の"無責任"を肯定している。 これはお互いの自律性を維持するために必要。 例えば介護者が介護に全生活を捧げると生きていくことが出来なくなり、被介護者も監視されていると感じたり支配されている状態になる。 遊離(デタッチメント)の態度を持つことでお互いに対する気遣いを持ち、また相手を管理することにならないようにすることで他者との共存ができる。 フーコーは"社会の脱構築" 支配者(権力)と被支配者(弱者)の二項対立は被支配者がただ受け身なのではなく、むしろ積極的に支配されることを望む構造があるとしている。 これを聞くと一瞬そんなはずはない!という感想を持つがこれはひとりの真の悪玉がいるのではなく「無数の力関係」があることによるもの。 そもそも近代社会はクリーン化されることにより発展していったが、このクリーン化は主流派にとってのものである。 主流派にとっての倫理観や価値観に合わないものは監獄(病院など)にノイズ(犯罪者)として隔離集約されていった。 またそれが進み「治療」を行い社会に戻す動きも出てきた。 これは人に優しい世界になった友思えるがむしろ統治の巧妙化だという。 つまり主流派の価値観に洗脳して少しでも役立つ人間に変化させるということだ。 フーコーの価値観としては正常と異常とをはっきりと区別せずに曖昧で互いに寛容であるような価値観である。 権力の時代別の流れとしては 王権の時代は悪事はバレると晒し首や市中引き回しなど大変なことになるがバレなければOKで様々な逸脱の可能性が広がっていた。 近代では「規律訓練」という誰に見られずとも自分で進んで悪事をしないように心掛ける自己抑制がすすんでいった。 これはパノプティコンという監獄を例に示されており、看守は中央の塔から囚人を監視することができるが、囚人の側からは看守がいるのかは確認出来ない。また隣人とも隔離されている。そのため見られているかもしれないという自己監視する状態におかれる。 いまでいう学校や家族生活のなかでしつけもこれに当てはまる。 王様という支配者から支配者の不可視へと変化していった。 また「生政治」という大規模に人々に働きかける統治もすすんでいった。これは病気の発生率や出生率、人口密度を考えた都市設計など即物的なコントロールである。 新型コロナウイルスの流行を例にとると飲みにいったり出歩くのを控えるのは規律訓練であり、ワクチンを国民一律に接種させるのが生政治である。 現代は規律訓練と生政治の両輪である。 忖度も規律訓練の一種であり、よかれと思ってやっていることが支配の強化や主流派の価値観の護持に繋がっている。 古代では悪事は明確化されておらず、個別具体的でその都度注意するものであった。 自己との終わりなき闘いではなくその都度注意し適宜自分の人生をコントロールするという"自己への配慮"があった。 人間が持つ過剰さ故の多様性(逸脱)を整理し過ぎず、泳がせておくような社会の余裕や他者性を尊重するような倫理を持つことも必要。

あき@4rcoid2025年10月13日読み終わったまとめ現代思想は差異の哲学。 デリダ、ドゥルーズ、フーコーという三人を脱構築という観点から論じている。 脱構築とは二項対立(善と悪、自然と文化など)の良いとされる側の前提にある価値観を疑い揺さぶりをかけること。 新たな読み直しや新しい思考の可能性を開くことが出来る。 デリダは脱構築を持ち出した哲学者であり"概念の脱構築"と紹介される。 パロール(音声言語)とエクリチュール(文字言語)の二項対立を基本としてあらゆるものに応用できる。 パロールとは話し手が話した直接的なものであり本質的なものである。 エクリチュールとは聞き手が文字として書き起こしたものであり、解釈や誤解の余地があり非本質的なものとされている。 この非本質的なものの重要性を説いている。 本質を崩すことでより世界を開放的に捉えている(本質主義批判) ドゥルーズは"存在の脱構築" 『差異と反復』(1968)にて世界は差異でできているとしており、同一性より先に差異があるとしている。 例えるなら同じ範囲の歴史の授業でもその時の生徒の反応やクラスの雰囲気、先生の体調等によって全く同じものにはならない。 そういった差異が繰り返される中で同一的のものが一時的に生まれてくる。 存在も同一的に見えるが異なるものに変化している途中である(生成変化) 人間の身体も常に細胞が死んだり作られたりして変化している途中である。 同一的だと思われているものも永遠不変ではなく、諸関係の中で一時的にその形をとっている(準固定状態) すべてはプロセスである。 『アンチ・オイディプス』(1972)において精神分析批判をおこなっており、精神分析は自分自身をある基準点に向けて固めていくことで治った気にさせるまやかしの技法だとする。 精神分析とはいまの自分の不安や人間関係のトラブルは幼少期の家族関係の中でのトラウマにあると仮定して自由連想で記憶を手繰る手法。 自分自身を家族との関係だけの狭い範囲の同一性で捉えるのは間違っているとする。 メッセージとして多様な関係のなかで色々なチャレンジをして自分の準安定状態を作り出せと伝えている。 『千のプラトー』(1980)にて世界全体をより解放的なものとして捉えている。 リゾーム(根茎)という多方向に広がる中心のない関係性を提示している。 すべてが関係していると考えるとすべてに責任を持たないといけないのか?となってしまうが、根本的な"無関係性"と存在の"無責任"を肯定している。 これはお互いの自律性を維持するために必要。 例えば介護者が介護に全生活を捧げると生きていくことが出来なくなり、被介護者も監視されていると感じたり支配されている状態になる。 遊離(デタッチメント)の態度を持つことでお互いに対する気遣いを持ち、また相手を管理することにならないようにすることで他者との共存ができる。 フーコーは"社会の脱構築" 支配者(権力)と被支配者(弱者)の二項対立は被支配者がただ受け身なのではなく、むしろ積極的に支配されることを望む構造があるとしている。 これを聞くと一瞬そんなはずはない!という感想を持つがこれはひとりの真の悪玉がいるのではなく「無数の力関係」があることによるもの。 そもそも近代社会はクリーン化されることにより発展していったが、このクリーン化は主流派にとってのものである。 主流派にとっての倫理観や価値観に合わないものは監獄(病院など)にノイズ(犯罪者)として隔離集約されていった。 またそれが進み「治療」を行い社会に戻す動きも出てきた。 これは人に優しい世界になった友思えるがむしろ統治の巧妙化だという。 つまり主流派の価値観に洗脳して少しでも役立つ人間に変化させるということだ。 フーコーの価値観としては正常と異常とをはっきりと区別せずに曖昧で互いに寛容であるような価値観である。 権力の時代別の流れとしては 王権の時代は悪事はバレると晒し首や市中引き回しなど大変なことになるがバレなければOKで様々な逸脱の可能性が広がっていた。 近代では「規律訓練」という誰に見られずとも自分で進んで悪事をしないように心掛ける自己抑制がすすんでいった。 これはパノプティコンという監獄を例に示されており、看守は中央の塔から囚人を監視することができるが、囚人の側からは看守がいるのかは確認出来ない。また隣人とも隔離されている。そのため見られているかもしれないという自己監視する状態におかれる。 いまでいう学校や家族生活のなかでしつけもこれに当てはまる。 王様という支配者から支配者の不可視へと変化していった。 また「生政治」という大規模に人々に働きかける統治もすすんでいった。これは病気の発生率や出生率、人口密度を考えた都市設計など即物的なコントロールである。 新型コロナウイルスの流行を例にとると飲みにいったり出歩くのを控えるのは規律訓練であり、ワクチンを国民一律に接種させるのが生政治である。 現代は規律訓練と生政治の両輪である。 忖度も規律訓練の一種であり、よかれと思ってやっていることが支配の強化や主流派の価値観の護持に繋がっている。 古代では悪事は明確化されておらず、個別具体的でその都度注意するものであった。 自己との終わりなき闘いではなくその都度注意し適宜自分の人生をコントロールするという"自己への配慮"があった。 人間が持つ過剰さ故の多様性(逸脱)を整理し過ぎず、泳がせておくような社会の余裕や他者性を尊重するような倫理を持つことも必要。

- 後藤@wombat_cute2025年8月21日読み終わった随分前に読み終わった気になっていて、ふとぺらぺらしていたら終盤にしおりが挟まっていた。前半の内容を覚えてないから繋がらない部分もあるし、ゆっくり再読しようかしら。

わきうし@wakiushi8002025年7月2日読み始めた発売当初に買ったのにずっと積んでいた本をようやく読み始めた。まだ一章なのでついていけている。雑に読み進めてしまう癖があるので、できるだけゆっくりきちんと読み進めていきたい。

わきうし@wakiushi8002025年7月2日読み始めた発売当初に買ったのにずっと積んでいた本をようやく読み始めた。まだ一章なのでついていけている。雑に読み進めてしまう癖があるので、できるだけゆっくりきちんと読み進めていきたい。

とーひろ@kajihirorz13162025年6月18日読み終わった@ 黄金崎不老ふ死温泉コンプライアンスなどから何でもクリーン化・秩序化したがる現代で気付かされる発想。秩序と逸脱。こうした二項対立を「脱構築」する思考。逸脱するそのグレーゾーンがクリエイティブで面白い。 人間は本能から離れられる過剰な動物である。だから、安心するために秩序が必要。つまり、教育という制限が加わる。ただ、そこにがんじがらめになっては危険。 最後の方は難解であった…。 哲学書が読みづらい理由が言語化されていて、腹落ちした。

とーひろ@kajihirorz13162025年6月18日読み終わった@ 黄金崎不老ふ死温泉コンプライアンスなどから何でもクリーン化・秩序化したがる現代で気付かされる発想。秩序と逸脱。こうした二項対立を「脱構築」する思考。逸脱するそのグレーゾーンがクリエイティブで面白い。 人間は本能から離れられる過剰な動物である。だから、安心するために秩序が必要。つまり、教育という制限が加わる。ただ、そこにがんじがらめになっては危険。 最後の方は難解であった…。 哲学書が読みづらい理由が言語化されていて、腹落ちした。

益田@msd2025年5月12日読み終わった買った当初、途中で挫折したのを思い出しリベンジ 二項対立の前提を仮固定と考え、同一性と差異を反復する(脱構築する)→真理ではない(仮固定なので)からいつ外してもいい という考えは、うまくまとめれてるかは分からないがしっくり来た。後半は難しくまだ読むのが大変だと思ったのでリベンジしたい。 個人的にフーコーの生政治と規律訓練の話が気になったので関連の書籍を読んでみようと思った。

益田@msd2025年5月12日読み終わった買った当初、途中で挫折したのを思い出しリベンジ 二項対立の前提を仮固定と考え、同一性と差異を反復する(脱構築する)→真理ではない(仮固定なので)からいつ外してもいい という考えは、うまくまとめれてるかは分からないがしっくり来た。後半は難しくまだ読むのが大変だと思ったのでリベンジしたい。 個人的にフーコーの生政治と規律訓練の話が気になったので関連の書籍を読んでみようと思った。

益田@msd2025年5月3日まだ読んでる・生政治と規律訓練の両輪で動き、国家を維持する歯車にする(コロナの自粛/ワクチン・反喫煙・精神疾患など) ・異常なものにならないようにする自己統治をしていくことで近代的個人は成立した→アイデンティティなるものが成立した時に良いアイデンティティと悪いアイデンティティが同時に誕生した 「現代社会において大規模な生政治と、依然として続く心理的規律訓練がどちらも働いているのだとすると、ある種の「新たなる古代人」になるやり方として、内面にあまりこだわりすぎず自分自身に対してマテリアルに動かいながら、しかしそれを大規模な生政治への抵抗としてそうする、というやり方がありうるのだと思います。 それは新たに世俗的に生きることであり、日常生活のごく即物的な、しかし過剰ではないような個人的秩序づけを楽しみ、それを本位として、世間の規範からときにはみ出してしまっても、「それが自分の人生なのだから」と構わずにいるような、そういう世俗的自由だと思うのです。後期フーコーが見ていた独特の古代的あり方をそのようにポストモダン状況に対する逃走線として捉え直すこともできるのではないでしょうか。」(p106-107)

益田@msd2025年5月3日まだ読んでる・生政治と規律訓練の両輪で動き、国家を維持する歯車にする(コロナの自粛/ワクチン・反喫煙・精神疾患など) ・異常なものにならないようにする自己統治をしていくことで近代的個人は成立した→アイデンティティなるものが成立した時に良いアイデンティティと悪いアイデンティティが同時に誕生した 「現代社会において大規模な生政治と、依然として続く心理的規律訓練がどちらも働いているのだとすると、ある種の「新たなる古代人」になるやり方として、内面にあまりこだわりすぎず自分自身に対してマテリアルに動かいながら、しかしそれを大規模な生政治への抵抗としてそうする、というやり方がありうるのだと思います。 それは新たに世俗的に生きることであり、日常生活のごく即物的な、しかし過剰ではないような個人的秩序づけを楽しみ、それを本位として、世間の規範からときにはみ出してしまっても、「それが自分の人生なのだから」と構わずにいるような、そういう世俗的自由だと思うのです。後期フーコーが見ていた独特の古代的あり方をそのようにポストモダン状況に対する逃走線として捉え直すこともできるのではないでしょうか。」(p106-107)- ばらこ@cobaraco2025年5月1日読んでるつ ん ど く よ む 一冊に全集中して読み始めるより数冊並行して読む方が、読み切れる可能性が高い(比較して面白いと思う本が進むので) なんだかんだ半分読めば全部読む 「プロセスは常に途中」「生成変化」絵を描くものとして元気出るわ…

ぐ@busy-lake2025年4月16日再読うちのオタクとの会話の中で「弁証法の例として、トンカツを食べるかカレーを食べるか悩んで、カツカレーを食べることにするというのがあった」からの、 トンカツとカレーの対立を脱構築したらどうなるか、を考える為に再読。 カツカレーを食べるか食べないかの例は文中にあった。 個人的には「トンカツを食べるかカレーを食べるかを一人で悩まないで、 複数の人と一緒にレストランに行って、みんな違うメニューを頼んでみんなでシェアする」 が脱構築かなと思いました。 なんて読んで考えてるうちに、オタクはゲームを始めてしまい、この考えはあんまり聞いてもらえませんでした。

ぐ@busy-lake2025年4月16日再読うちのオタクとの会話の中で「弁証法の例として、トンカツを食べるかカレーを食べるか悩んで、カツカレーを食べることにするというのがあった」からの、 トンカツとカレーの対立を脱構築したらどうなるか、を考える為に再読。 カツカレーを食べるか食べないかの例は文中にあった。 個人的には「トンカツを食べるかカレーを食べるかを一人で悩まないで、 複数の人と一緒にレストランに行って、みんな違うメニューを頼んでみんなでシェアする」 が脱構築かなと思いました。 なんて読んで考えてるうちに、オタクはゲームを始めてしまい、この考えはあんまり聞いてもらえませんでした。

ゆか@yukais_19832025年3月30日またいつか嫌いじゃない…どころか、どっちかというと好きなのだけど、なんか馴染まないんなだよなぁ。風が頬を撫でるとか、山に響く鳥の声に耳を傾けるとか、動物たちの力強い足取りに胸を打つとか、そういう身近な感動から離れすぎている感じがして、どうも響いてこない。私がおバカなせいなのかなぁ… ちょっと悩む。

ゆか@yukais_19832025年3月30日またいつか嫌いじゃない…どころか、どっちかというと好きなのだけど、なんか馴染まないんなだよなぁ。風が頬を撫でるとか、山に響く鳥の声に耳を傾けるとか、動物たちの力強い足取りに胸を打つとか、そういう身近な感動から離れすぎている感じがして、どうも響いてこない。私がおバカなせいなのかなぁ… ちょっと悩む。

さおり@prn9909082025年3月24日読み終わったガイドラインのガイドライン、という感じでかなり初心者なわたしでも読み進めることができた.哲学、という言葉をきくとどうしても硬質なイメージを持ってしまうのだけれど、この本を読んで感じたのは「柔らかさ」だった.世界の見方(解釈)をこんなふうにしてはどうか?こういう見方もできるのではないか?こういう視点からはどう捉えられるのか?それを追究していく学問なのかなとも思ったし、色んな「解釈」があるということ、それだけを知っているだけでもすこし気持ちが楽になったりするのかも、と思った. 正直細かいところは全然ちんぷんかんぷんなところもたくさんあるけど、タイトルにある『現代思想』というジャンルは曖昧さの許容(受容)なのかなと感じた.すぐに白黒つけることは楽だけど一旦グレーゾーンに置いておくということ、それが実は結構大切なことなのではとも思ったし、今色んなところで必要になっているのではという気もした.

さおり@prn9909082025年3月24日読み終わったガイドラインのガイドライン、という感じでかなり初心者なわたしでも読み進めることができた.哲学、という言葉をきくとどうしても硬質なイメージを持ってしまうのだけれど、この本を読んで感じたのは「柔らかさ」だった.世界の見方(解釈)をこんなふうにしてはどうか?こういう見方もできるのではないか?こういう視点からはどう捉えられるのか?それを追究していく学問なのかなとも思ったし、色んな「解釈」があるということ、それだけを知っているだけでもすこし気持ちが楽になったりするのかも、と思った. 正直細かいところは全然ちんぷんかんぷんなところもたくさんあるけど、タイトルにある『現代思想』というジャンルは曖昧さの許容(受容)なのかなと感じた.すぐに白黒つけることは楽だけど一旦グレーゾーンに置いておくということ、それが実は結構大切なことなのではとも思ったし、今色んなところで必要になっているのではという気もした. はるか@halorso2025年3月19日また読んでる初めて読んだころに比べて哲学の本を読むようになって3人のおじさん(デリダドゥルーズフーコー)に対する印象というか自分の中のイメージがちょっとできてきたので、なんも知らんかったころとの差をを感じたくて読み返してる。 都度都度真剣に決断することの難しさよ〜。ここから切り開かれた読書体験、振り返るととても多かったなと実感。

はるか@halorso2025年3月19日また読んでる初めて読んだころに比べて哲学の本を読むようになって3人のおじさん(デリダドゥルーズフーコー)に対する印象というか自分の中のイメージがちょっとできてきたので、なんも知らんかったころとの差をを感じたくて読み返してる。 都度都度真剣に決断することの難しさよ〜。ここから切り開かれた読書体験、振り返るととても多かったなと実感。

だるま@daruma_01062025年3月15日かつて読んだ「『私』とは可変的なものである」 フランス現代思想の流れをわかりやすく紹介した入門書。二項対立の脱構築、それのまた脱構築など、思考のフレームを学べる。ドゥルーズ、フーコー、デリダ、、、なんとなく聞いたことがあるけれどよく分からないという人におすすめの本。世界が広がる第一歩。

だるま@daruma_01062025年3月15日かつて読んだ「『私』とは可変的なものである」 フランス現代思想の流れをわかりやすく紹介した入門書。二項対立の脱構築、それのまた脱構築など、思考のフレームを学べる。ドゥルーズ、フーコー、デリダ、、、なんとなく聞いたことがあるけれどよく分からないという人におすすめの本。世界が広がる第一歩。 ふるえ@furu_furu2025年3月5日かつて読んだ自分が何気なく思っていたことや価値観に名前がつけられていて、こういう思想には醸成された経緯があり、どういう社会の中で出来上がったものなのかと考えると面白い。構造主義の話でレヴィ=ストロースが出てきて、尚のこと『野生の思考』が読みたくなってきた。

ふるえ@furu_furu2025年3月5日かつて読んだ自分が何気なく思っていたことや価値観に名前がつけられていて、こういう思想には醸成された経緯があり、どういう社会の中で出来上がったものなのかと考えると面白い。構造主義の話でレヴィ=ストロースが出てきて、尚のこと『野生の思考』が読みたくなってきた。 ノエタロス@Di_Noel022024年4月26日読み終わったタイトルの通り、現代思想の解説、その基となる哲学者たちの展開した思想を、非常に読みやすい文体で解説してくれている。日常生活に活かせる実践術も豊富。 特にラカンの「欠如の哲学」が面白かった。人生における根本的な欠如を埋めるべく、人は絶対に手に入れたいという特別な「対象a」を追い求め続ける。けれど何らかの「対象a」を手に入れたとしても、それはある種の見せかけであり、手に入れると同時に幻滅を味わうことになる。そしてまた「対象a」を求め……と、それをめぐって転々とすることで、到達できない”X”の周りをめぐっていることになる。 そしてそれに対応する、ドゥルーズ+ガタリの考えも印象的。ひとつの”X”をめぐる、無限で途方もない人生を送るよりも、「それはそれ、これはこれ」と分散的かつ複数的に考え、タスクをそれなりに一つひとつこなしていく。それぞれに自律的な喜びを認める、有限的な生き方。自分はついいろんな物事をごっちゃにして悶々としがちなので、こういう風にすっきり切り分けて考えられるようになりたいと思う。

ノエタロス@Di_Noel022024年4月26日読み終わったタイトルの通り、現代思想の解説、その基となる哲学者たちの展開した思想を、非常に読みやすい文体で解説してくれている。日常生活に活かせる実践術も豊富。 特にラカンの「欠如の哲学」が面白かった。人生における根本的な欠如を埋めるべく、人は絶対に手に入れたいという特別な「対象a」を追い求め続ける。けれど何らかの「対象a」を手に入れたとしても、それはある種の見せかけであり、手に入れると同時に幻滅を味わうことになる。そしてまた「対象a」を求め……と、それをめぐって転々とすることで、到達できない”X”の周りをめぐっていることになる。 そしてそれに対応する、ドゥルーズ+ガタリの考えも印象的。ひとつの”X”をめぐる、無限で途方もない人生を送るよりも、「それはそれ、これはこれ」と分散的かつ複数的に考え、タスクをそれなりに一つひとつこなしていく。それぞれに自律的な喜びを認める、有限的な生き方。自分はついいろんな物事をごっちゃにして悶々としがちなので、こういう風にすっきり切り分けて考えられるようになりたいと思う。 あんぱん@chocopan2022年4月23日読み終わったかつて読んだ人間は過剰な生き物であるが故に悩み、不安になるらしい 人生の大いなる一つの謎に向かって悩み続けるのではなく、日常の一つ一つのタスク(に悩みつつも)をこなしていくくらいのスタンスでいいんじゃなぁい?たとえば前キリスト時代の古代人はそういう暮らし方だったみたい これは著者の執筆スタイルにも応用されている(ライティングの哲学)

あんぱん@chocopan2022年4月23日読み終わったかつて読んだ人間は過剰な生き物であるが故に悩み、不安になるらしい 人生の大いなる一つの謎に向かって悩み続けるのではなく、日常の一つ一つのタスク(に悩みつつも)をこなしていくくらいのスタンスでいいんじゃなぁい?たとえば前キリスト時代の古代人はそういう暮らし方だったみたい これは著者の執筆スタイルにも応用されている(ライティングの哲学)