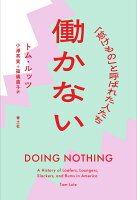

働かない

81件の記録

回寅治@Mawari_trahal2026年1月1日読み始めた借りてきた旧版を借りてきた。いつか見かけた社会人の手帳の一週間ページで、家に帰って洗濯炊事入浴を経て残る1時間を晩酌に費やすだけの生活スケジュールが脳裏に焼き付いている。そういう暮らし方は絶対に私には合わないので、そうなりたくないよ〜と叫びながら読む。

回寅治@Mawari_trahal2026年1月1日読み始めた借りてきた旧版を借りてきた。いつか見かけた社会人の手帳の一週間ページで、家に帰って洗濯炊事入浴を経て残る1時間を晩酌に費やすだけの生活スケジュールが脳裏に焼き付いている。そういう暮らし方は絶対に私には合わないので、そうなりたくないよ〜と叫びながら読む。 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年10月19日読み終わった必死の起床で読み終える。現代になるにつれて共感できる人物や記述が減っていったので、私は狩猟採集時代くらいの生活が性に合っているのかもしれない。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年10月19日読み終わった必死の起床で読み終える。現代になるにつれて共感できる人物や記述が減っていったので、私は狩猟採集時代くらいの生活が性に合っているのかもしれない。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年10月11日まだ読んでる土曜日なのに売上が0円だった。そもそも来客すらなかった。「差別とか難しいことはやっておいて」と、みんなで分担して果たすべき役割を押しつけておいて、それで潰れたら「ビジネスのこと考えないからだよ」とか言ってくる業界関係者の姿がハッキリと目に浮かぶから、ぜったいにこの店をなくさないことにしている。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年10月11日まだ読んでる土曜日なのに売上が0円だった。そもそも来客すらなかった。「差別とか難しいことはやっておいて」と、みんなで分担して果たすべき役割を押しつけておいて、それで潰れたら「ビジネスのこと考えないからだよ」とか言ってくる業界関係者の姿がハッキリと目に浮かぶから、ぜったいにこの店をなくさないことにしている。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年10月10日まだ読んでる学部と修士を5年にまとめて卒業させるプランを政府が検討しているというニュースがあり、とにかく一刻も早く御国のために身を粉にして働け、という意思と目論見を感じる。 労働の結果、あるいは労働も含めた生活の結果として、われわれの行為が「御国のために」という目論見のなかに回収されてしまうのなら、あらゆるすべての好結果が見かけの好結果でしかなく、そのじつ政治権力やシステムといった大きな存在=構造の利益として回収/搾取されることになる。そうはさせないためにも、この労働および行為はいったいどこに行き着くのか、といったことを考えたい。しかしそんな途方もないことを常に考えられる余裕はない。だからこそ、怠惰であることがひとつの方策となるのだろう。成果を生み出さなければ回収/搾取されることもない。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年10月10日まだ読んでる学部と修士を5年にまとめて卒業させるプランを政府が検討しているというニュースがあり、とにかく一刻も早く御国のために身を粉にして働け、という意思と目論見を感じる。 労働の結果、あるいは労働も含めた生活の結果として、われわれの行為が「御国のために」という目論見のなかに回収されてしまうのなら、あらゆるすべての好結果が見かけの好結果でしかなく、そのじつ政治権力やシステムといった大きな存在=構造の利益として回収/搾取されることになる。そうはさせないためにも、この労働および行為はいったいどこに行き着くのか、といったことを考えたい。しかしそんな途方もないことを常に考えられる余裕はない。だからこそ、怠惰であることがひとつの方策となるのだろう。成果を生み出さなければ回収/搾取されることもない。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年10月8日まだ読んでる今日も売上という資本主義世界における価値観については「ひどい」という評価がなされたが、資本主義の世界を出れば完全に有意義な時間を過ごしていた。あまりの眠さに20ページくらい読んだ内容がなにも入ってきていないことに気がついたが、それもまた資本主義世界の価値観から逸脱してみれば「それで悪いことなどひとつもない」ということになるだろう。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年10月8日まだ読んでる今日も売上という資本主義世界における価値観については「ひどい」という評価がなされたが、資本主義の世界を出れば完全に有意義な時間を過ごしていた。あまりの眠さに20ページくらい読んだ内容がなにも入ってきていないことに気がついたが、それもまた資本主義世界の価値観から逸脱してみれば「それで悪いことなどひとつもない」ということになるだろう。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年10月7日まだ読んでる第一次大戦中にスラッカーという言葉は徴兵から逃れる者という意味を獲得した。もちろんスラッカー狩りのようなものはなされ、逮捕者もでるが、その内実は「働かない者」というより「愛国心のない者」への牽制と威嚇であり、この先JAPANが同様の状況になったとき私は確実にスラッカーとして「狩り」の対象になることがイメージできる。非常に気持ち悪い。また、その時期に作られている映画にはスラッカーを改心させる目的&内容のものが多く、そのプロットの多くに「改心したら(国のために尽くす男になったら)女にモテる」みたいな要素があり、こちらも気持ち悪い。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年10月7日まだ読んでる第一次大戦中にスラッカーという言葉は徴兵から逃れる者という意味を獲得した。もちろんスラッカー狩りのようなものはなされ、逮捕者もでるが、その内実は「働かない者」というより「愛国心のない者」への牽制と威嚇であり、この先JAPANが同様の状況になったとき私は確実にスラッカーとして「狩り」の対象になることがイメージできる。非常に気持ち悪い。また、その時期に作られている映画にはスラッカーを改心させる目的&内容のものが多く、そのプロットの多くに「改心したら(国のために尽くす男になったら)女にモテる」みたいな要素があり、こちらも気持ち悪い。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年10月6日まだ読んでる一八七七年、スティーヴンソンは『怠け者の弁明』という、これまでに書かれたなかでもきわめて真摯で真面目な、怠惰であることについての擁護を発表する。彼の主張によれば、怠惰であることの「本質は何もしないことにあるのではなく、支配階級の教条的な決まり切った型では認められないことをたくさん行うことにある。」(p.220)

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年10月6日まだ読んでる一八七七年、スティーヴンソンは『怠け者の弁明』という、これまでに書かれたなかでもきわめて真摯で真面目な、怠惰であることについての擁護を発表する。彼の主張によれば、怠惰であることの「本質は何もしないことにあるのではなく、支配階級の教条的な決まり切った型では認められないことをたくさん行うことにある。」(p.220)

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年10月6日まだ読んでる怠惰を扱った作家としてメルヴィルが登場。かつて読んだ『白鯨』を思い出しつつも、まず言及されるのは『タイピー』であり、これがまた妙におもしろそうで読みたい欲が高まってしまった。学生時代、アメリカ文学やってる人がみんなメルヴィルメルヴィル言ってた記憶がなぜかあるのだが、その気持ちがいまになってわかるかもしれない。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年10月6日まだ読んでる怠惰を扱った作家としてメルヴィルが登場。かつて読んだ『白鯨』を思い出しつつも、まず言及されるのは『タイピー』であり、これがまた妙におもしろそうで読みたい欲が高まってしまった。学生時代、アメリカ文学やってる人がみんなメルヴィルメルヴィル言ってた記憶がなぜかあるのだが、その気持ちがいまになってわかるかもしれない。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年10月5日まだ読んでるリップは仕事そのものをすっかり嫌っているというわけではない。近所の人々のどんなきつい仕事も進んで手伝い、村の女性たちの使い走りも喜んでやっていた。妻はリップの「ぐうたらさ」に年がら年中小言を言ったが、語り手は、彼がたとえ獲物の見込みがないときでもまる一日狩りや釣りをして働くことができることを指摘する。「リップの気質の重大な欠点は」、ただ「金になる労働は、どんなことでも、いやでたまらぬ、というところにあった」。(p.153) 今日も終日、金にはならない労働をしていた。資本主義という評価基準から逃れたい。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年10月5日まだ読んでるリップは仕事そのものをすっかり嫌っているというわけではない。近所の人々のどんなきつい仕事も進んで手伝い、村の女性たちの使い走りも喜んでやっていた。妻はリップの「ぐうたらさ」に年がら年中小言を言ったが、語り手は、彼がたとえ獲物の見込みがないときでもまる一日狩りや釣りをして働くことができることを指摘する。「リップの気質の重大な欠点は」、ただ「金になる労働は、どんなことでも、いやでたまらぬ、というところにあった」。(p.153) 今日も終日、金にはならない労働をしていた。資本主義という評価基準から逃れたい。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年10月2日まだ読んでる今日も怠惰を真摯にやりとおした。「ラウンジャーの日記」という架空の怠けもの日記がすばらしい。特にここ。 六時半。あくびをし、目を醒ます。 七時半。目を醒まし、あくびをする。 (p.136) これは夜の6時7時の話である。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年10月2日まだ読んでる今日も怠惰を真摯にやりとおした。「ラウンジャーの日記」という架空の怠けもの日記がすばらしい。特にここ。 六時半。あくびをし、目を醒ます。 七時半。目を醒まし、あくびをする。 (p.136) これは夜の6時7時の話である。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年9月27日まだ読んでる今日もひたすら怠惰をこなした。『ホームページ』のとりあえずの組版作業は終わり。今日の唯一の労働は「電気安くなるよ」系の雑な飛び込み営業の相手をしたことくらい。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年9月27日まだ読んでる今日もひたすら怠惰をこなした。『ホームページ』のとりあえずの組版作業は終わり。今日の唯一の労働は「電気安くなるよ」系の雑な飛び込み営業の相手をしたことくらい。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年9月26日まだ読んでる結局今日もたくさん働いてしまった。売上はさほどよくはない。 「これが私の怠惰なんです。たとえ大金が転がり込んでも、私は怠惰理論に取り組みつづけますよ。これはすごい考えだと思っていますからね。」怠惰と無活動を混同すべきではないと彼は言う。(p.49-50) 丹渡さんの新刊『迂闊〜』の校正刷りが届いたから色味を確認して印刷会社に連絡し、その次の新刊になる予定の仲西さんの『ホームページ』のゲラチェックをするためにどうせならと組版作業もしてしまう。ずっと作業に没頭していた。気がついたら夜だった。私は怠惰であった。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年9月26日まだ読んでる結局今日もたくさん働いてしまった。売上はさほどよくはない。 「これが私の怠惰なんです。たとえ大金が転がり込んでも、私は怠惰理論に取り組みつづけますよ。これはすごい考えだと思っていますからね。」怠惰と無活動を混同すべきではないと彼は言う。(p.49-50) 丹渡さんの新刊『迂闊〜』の校正刷りが届いたから色味を確認して印刷会社に連絡し、その次の新刊になる予定の仲西さんの『ホームページ』のゲラチェックをするためにどうせならと組版作業もしてしまう。ずっと作業に没頭していた。気がついたら夜だった。私は怠惰であった。

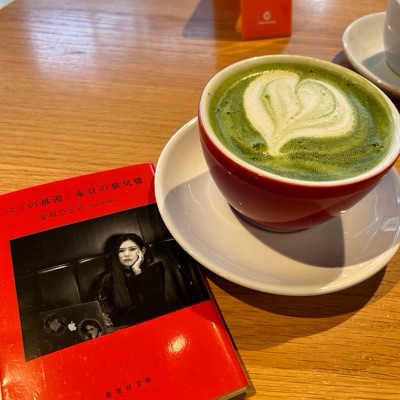

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年9月26日読み始めたずっと低空飛行でどうにか生き延びているが、今月はもう胴体着陸しながらゴリゴリ機体を削りつつ走っている状態で、真摯にやればやるほどお店の運営が苦しくなるこの世界に嫌気がさしている。「ビジネス」をしなければお金を稼げないシステムが苦しい。そもそもお金がなければ生きていけないシステムが苦しい。あきらかに私は資本主義社会というものに適応できていないし、できる未来も描けない。ゆえに本書が読まれるのは当然の帰結であった。働けど働けど苦しくなるのなら、働かないをするほかない。 「スラック(slack)」という語は古英語の変異体から発生し、もとはロープのような物体の物理的な特質を意味した。十七世紀に「slacken」が一般に活動の弛緩を意味しはじめ、十九世紀までに「スラック」は商売の停滞や一時的な不景気を指すようになった。(p.25) お金にならないことばかりかお金が出ていくことばかりやっている本屋の私は、常に十九世紀におけるslack状態であり、のちにslacker=働かない者になるのも当然の帰結ということか。産業革命を経て資本主義が定着し、その規範のなかではうまく生きられない=お金を得られない者たちがやはりいて、かれらがスラック(状態)からスラッカーになることを選んだのだとしたら、それはいまの私には希望に感じられる。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年9月26日読み始めたずっと低空飛行でどうにか生き延びているが、今月はもう胴体着陸しながらゴリゴリ機体を削りつつ走っている状態で、真摯にやればやるほどお店の運営が苦しくなるこの世界に嫌気がさしている。「ビジネス」をしなければお金を稼げないシステムが苦しい。そもそもお金がなければ生きていけないシステムが苦しい。あきらかに私は資本主義社会というものに適応できていないし、できる未来も描けない。ゆえに本書が読まれるのは当然の帰結であった。働けど働けど苦しくなるのなら、働かないをするほかない。 「スラック(slack)」という語は古英語の変異体から発生し、もとはロープのような物体の物理的な特質を意味した。十七世紀に「slacken」が一般に活動の弛緩を意味しはじめ、十九世紀までに「スラック」は商売の停滞や一時的な不景気を指すようになった。(p.25) お金にならないことばかりかお金が出ていくことばかりやっている本屋の私は、常に十九世紀におけるslack状態であり、のちにslacker=働かない者になるのも当然の帰結ということか。産業革命を経て資本主義が定着し、その規範のなかではうまく生きられない=お金を得られない者たちがやはりいて、かれらがスラック(状態)からスラッカーになることを選んだのだとしたら、それはいまの私には希望に感じられる。