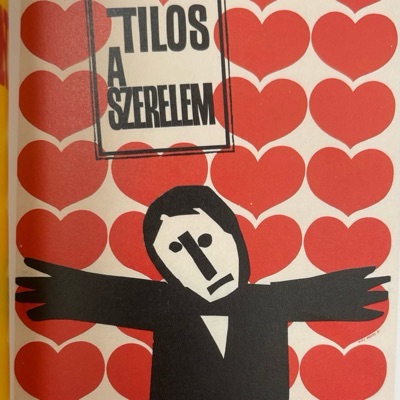

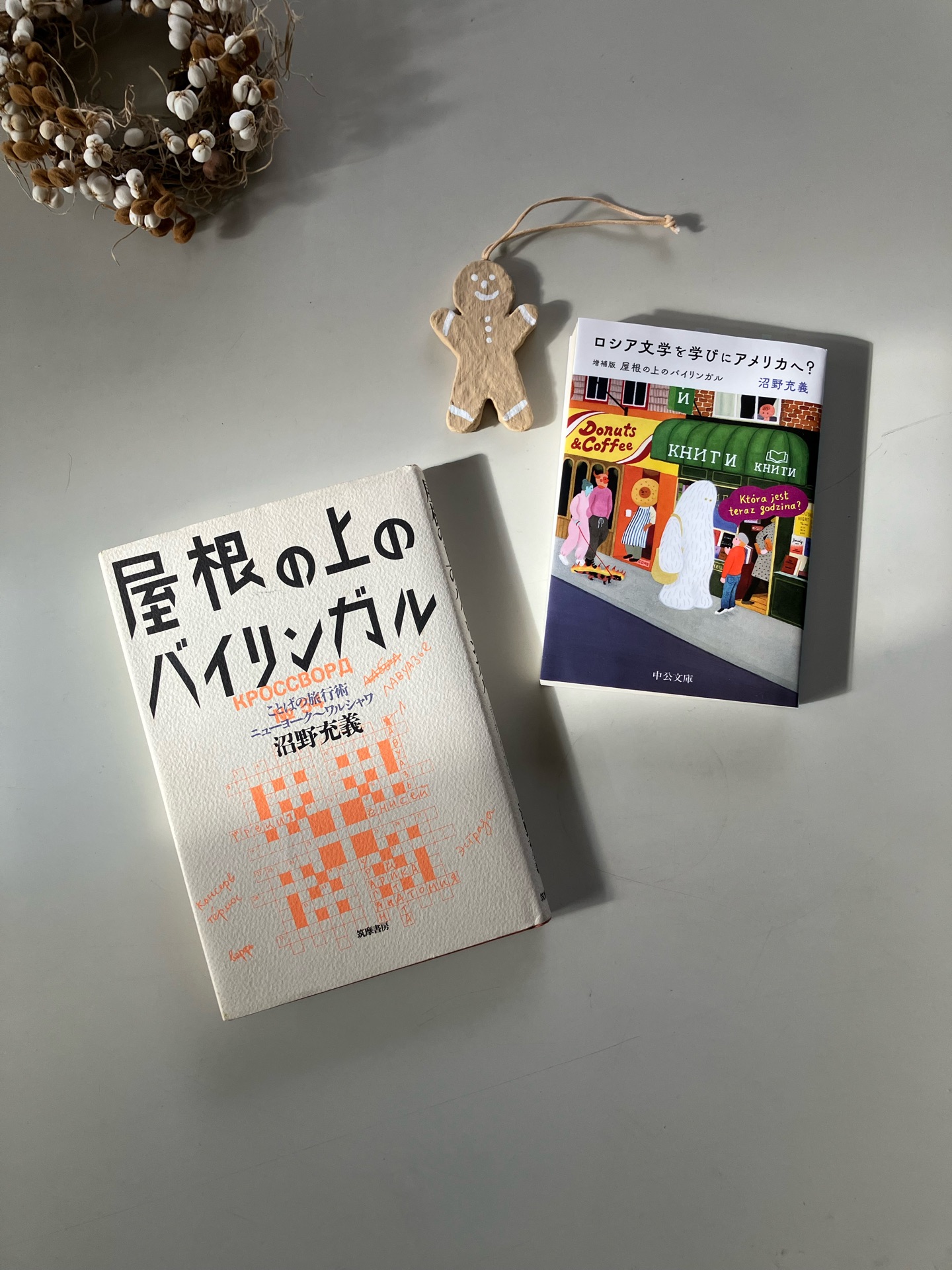

ロシア文学を学びにアメリカへ?

70件の記録

mayu@yatsu_books2025年12月20日読み終わった@ 自宅言葉をめぐる、沼野氏の海外での体験が軽妙に生き生きと描かれている。 前半は豊富な海外経験に基づく興味深い話しが面白く、後半はちょっと難しい言語学の話しが続くけど、それでも、電話で話しをしているような調子の会話文だったり、女学生の独白風に書いた文章だったり、さらに参考文献が日英露で書かれていたりと、ユーモアに溢れていて楽しめた。

mayu@yatsu_books2025年12月20日読み終わった@ 自宅言葉をめぐる、沼野氏の海外での体験が軽妙に生き生きと描かれている。 前半は豊富な海外経験に基づく興味深い話しが面白く、後半はちょっと難しい言語学の話しが続くけど、それでも、電話で話しをしているような調子の会話文だったり、女学生の独白風に書いた文章だったり、さらに参考文献が日英露で書かれていたりと、ユーモアに溢れていて楽しめた。

Rika@ri_books_2025年7月30日読み終わった外国語といえば英語だとか、英語といえばTOEICだとか思い込んでるすべての大人たちに読んでもらいたい。 その「常識」、沼野先生がぜんぶひっくり返しちゃいますよ〜!!

Rika@ri_books_2025年7月30日読み終わった外国語といえば英語だとか、英語といえばTOEICだとか思い込んでるすべての大人たちに読んでもらいたい。 その「常識」、沼野先生がぜんぶひっくり返しちゃいますよ〜!!

m@kyri2025年7月6日読み終わった@ 自宅すっごくおもしろくて一日で読了してしまった 世の中にはこんなに好奇心の塊でフッ軽な人がいるのか!という驚きとともにめちゃくちゃ励まされる 奈倉有里さんの『夕暮れに夜明けの歌を』を読んだときと同じように、自分が留学してたころのことを思い出しながら読んだ(当たり前だけどわたしはこんなにフッ軽ではなかった) 英語が外国語のすべてじゃないというのは本当にそうで、英語ができるというのも素晴らしいことだけど、わたし自身もたとえ下手でも、結局あんまり上達しなくても、ドイツ語で暮らしたことを今では誇りに思ってる 英語じゃない言葉を覚えてみようという好奇心もまた、それにしかない豊さを連れてくる 見て、聞いて、人と会って、話して、そのすべてで学ぶこと、それを書き残すこと、すごく貴い 言葉への愛、それほどまでに愛せるなにかに出会えることは決して当たり前じゃないけれど、愛を行動に移せるかどうかはその人次第だ わたしもがんばろう

m@kyri2025年7月6日読み終わった@ 自宅すっごくおもしろくて一日で読了してしまった 世の中にはこんなに好奇心の塊でフッ軽な人がいるのか!という驚きとともにめちゃくちゃ励まされる 奈倉有里さんの『夕暮れに夜明けの歌を』を読んだときと同じように、自分が留学してたころのことを思い出しながら読んだ(当たり前だけどわたしはこんなにフッ軽ではなかった) 英語が外国語のすべてじゃないというのは本当にそうで、英語ができるというのも素晴らしいことだけど、わたし自身もたとえ下手でも、結局あんまり上達しなくても、ドイツ語で暮らしたことを今では誇りに思ってる 英語じゃない言葉を覚えてみようという好奇心もまた、それにしかない豊さを連れてくる 見て、聞いて、人と会って、話して、そのすべてで学ぶこと、それを書き残すこと、すごく貴い 言葉への愛、それほどまでに愛せるなにかに出会えることは決して当たり前じゃないけれど、愛を行動に移せるかどうかはその人次第だ わたしもがんばろう

- papu@papu4452025年6月30日読んでる【読んでいて気になったことメモ】一人称の話が出てきた。この本では議論されていないが、女性によって通常使われると見なされる一人称は、男性のそれよりバリエーションが少ない気がする(もちろん、女性だからこの一人称を使ってはいけないとかそういうことはないが)。なぜだろ。それとも女性的一人称を自分がよく知らないだけなのか。

よあけ@mogumogu2025年6月26日読み終わったなかなか読書が進まないときはエッセイか小説がいい私にちょうどいい。(単なるエッセイかと言われると違うと思うけれど。) 軽やかでユーモラスなのに、本質を突く言葉も多く、言語に興味のある人はみんな面白く読めるのではないか。 80年代に書かれた本なのに古くささも全然なし。

よあけ@mogumogu2025年6月26日読み終わったなかなか読書が進まないときはエッセイか小説がいい私にちょうどいい。(単なるエッセイかと言われると違うと思うけれど。) 軽やかでユーモラスなのに、本質を突く言葉も多く、言語に興味のある人はみんな面白く読めるのではないか。 80年代に書かれた本なのに古くささも全然なし。

四月@whitenights2025年6月11日読み終わった筆者のアメリカ留学体験や翻訳・言語をテーマにしたエッセイ。読みやすく、沁みる。インターネット前夜である80年代当時のアメリカ、ヨーロッパの空気感がわかるのも面白い。ニューアカブームなどを経て、当時は「言語が思考を規定する」という考え方が流行っていたのだと思うが、そういった安易な結論に意を唱える姿勢も印象的だった。

四月@whitenights2025年6月11日読み終わった筆者のアメリカ留学体験や翻訳・言語をテーマにしたエッセイ。読みやすく、沁みる。インターネット前夜である80年代当時のアメリカ、ヨーロッパの空気感がわかるのも面白い。ニューアカブームなどを経て、当時は「言語が思考を規定する」という考え方が流行っていたのだと思うが、そういった安易な結論に意を唱える姿勢も印象的だった。

Marua@marua2025年6月8日長老ロシア文学者が通訳に「君はすごいねえ。バイリンガルだねえ」と言った、という話が紹介されていた。通訳は一言「はい、そうです」と答え、その文学者は「いたく憤慨」したそうである。酒を読みながら彼が本書の著者に力説したところによると、バイリンガルは最高の褒め言葉、褒めてやったのにあの返答はないじゃないか、ということらしい。でも、通訳が「すごいねえ、バイリンガルだねえ」と言われたら「この人何言ってんだ?」と感じるのが一般的な反応だろう。

Marua@marua2025年6月8日長老ロシア文学者が通訳に「君はすごいねえ。バイリンガルだねえ」と言った、という話が紹介されていた。通訳は一言「はい、そうです」と答え、その文学者は「いたく憤慨」したそうである。酒を読みながら彼が本書の著者に力説したところによると、バイリンガルは最高の褒め言葉、褒めてやったのにあの返答はないじゃないか、ということらしい。でも、通訳が「すごいねえ、バイリンガルだねえ」と言われたら「この人何言ってんだ?」と感じるのが一般的な反応だろう。

Marua@marua2025年6月6日読み始めたこちらで感想を読んでおもしろそうだと思い、早速購入。おもしろい!以前『屋根の上のバイリンガル』という題名で出てたことも知らなかった。いい本を紹介してもらいました。

Marua@marua2025年6月6日読み始めたこちらで感想を読んでおもしろそうだと思い、早速購入。おもしろい!以前『屋根の上のバイリンガル』という題名で出てたことも知らなかった。いい本を紹介してもらいました。

もぐもぐ羊@sleep_sheep2025年6月4日読み終わった読み終わってしまった。すごくおもしろかった。 博識で好奇心旺盛な沼野先生の脳内のメモリーをお裾分けしてくれるような本。 勿体ぶらずに大盤振る舞いしてくれているので、読んでるこちらの脳の保存容量がピンチになるほど。 文庫版あとがきの最後に「年甲斐もなくK-POPを聴いて韓国語を勉強したいなと思いながら」と書いていて、K-POPきっかけで韓国語を習得してしまう沼野先生の未来が見えた気がした。

もぐもぐ羊@sleep_sheep2025年6月4日読み終わった読み終わってしまった。すごくおもしろかった。 博識で好奇心旺盛な沼野先生の脳内のメモリーをお裾分けしてくれるような本。 勿体ぶらずに大盤振る舞いしてくれているので、読んでるこちらの脳の保存容量がピンチになるほど。 文庫版あとがきの最後に「年甲斐もなくK-POPを聴いて韓国語を勉強したいなと思いながら」と書いていて、K-POPきっかけで韓国語を習得してしまう沼野先生の未来が見えた気がした。

もぐもぐ羊@sleep_sheep2025年6月3日読んでる昨日読み終えた『とるに足りない細部』が重かったので、軽やかな沼野先生のエッセイを。 タイトルの答えはアメリカには亡命したロシア人作家が多く、ロシアに行くより研究しやすいとのこと。 アメリカで英語以外の言語を話す人たちに関心を持ち、移民としてアメリカに渡ってからの人々についてわかりやすく解説されていてこちらの興味をそそる文章はさすが。 また前半のイディッシュ語について章について、東欧系やロシア系のユダヤ人からイディッシュ語を学び、ユダヤ人コミュニティーに遊びに行った話もおもしろかった。 『とるに〜』のユダヤ人(イスラエル兵)はイスラエルに住むシオニストだが、沼野先生が交流した人たちは住んでいた国から半ば追い出されるようにアメリカに渡ったユダヤ人だから、ユダヤ人と一括りにしてはいけない。 イディッシュ語とヘブライ語の違いなどについても詳しく書かれていて読んでいて楽しい。 もう半分くらい読んでしまったけど、ずっとおもしろいのはすごいな〜と思う。

もぐもぐ羊@sleep_sheep2025年6月3日読んでる昨日読み終えた『とるに足りない細部』が重かったので、軽やかな沼野先生のエッセイを。 タイトルの答えはアメリカには亡命したロシア人作家が多く、ロシアに行くより研究しやすいとのこと。 アメリカで英語以外の言語を話す人たちに関心を持ち、移民としてアメリカに渡ってからの人々についてわかりやすく解説されていてこちらの興味をそそる文章はさすが。 また前半のイディッシュ語について章について、東欧系やロシア系のユダヤ人からイディッシュ語を学び、ユダヤ人コミュニティーに遊びに行った話もおもしろかった。 『とるに〜』のユダヤ人(イスラエル兵)はイスラエルに住むシオニストだが、沼野先生が交流した人たちは住んでいた国から半ば追い出されるようにアメリカに渡ったユダヤ人だから、ユダヤ人と一括りにしてはいけない。 イディッシュ語とヘブライ語の違いなどについても詳しく書かれていて読んでいて楽しい。 もう半分くらい読んでしまったけど、ずっとおもしろいのはすごいな〜と思う。

もぐもぐ羊@sleep_sheep2025年6月1日読み始めた今日からちびちびと読み進める。 沼野先生のエッセイにハズレはないので楽しみ! 表紙のイラストが愉快で素敵だし、最初の方を少し読んだだけでもおもしろい! 奈倉有里さんの解説もいい(先に読んだ)

もぐもぐ羊@sleep_sheep2025年6月1日読み始めた今日からちびちびと読み進める。 沼野先生のエッセイにハズレはないので楽しみ! 表紙のイラストが愉快で素敵だし、最初の方を少し読んだだけでもおもしろい! 奈倉有里さんの解説もいい(先に読んだ)

ieica@ieica2025年5月27日読み終わったp325 アメリカが偉大な国だとすれば、本当は金の力でも軍事力でもなく、こういう、およそ世の中の役に立たないような学問を究める場をきちんと確保する懐の深さゆえではないかと思う。

ieica@ieica2025年5月27日読み終わったp325 アメリカが偉大な国だとすれば、本当は金の力でも軍事力でもなく、こういう、およそ世の中の役に立たないような学問を究める場をきちんと確保する懐の深さゆえではないかと思う。

ieica@ieica2025年5月26日読んでるバイリンガルについての話に登場するR語の通訳嬢は時代的に米原万里氏か?プロフィールがちょっと違うけど、これは本質的な問題ではない。 彼女がバイリンガルであることをR語文学の長老に褒められたけど「日本人らしく謙遜しなかった」理由について1.褒め言葉と思わなかった 2.「褒められたら謙遜する」日本の文化の文法を忘れてた、の2点が考えられ、1.じゃないか?と沼野先生は考察してるが、1.かつ、「あえて謙遜の文法を知らないフリをした」んじゃないか?と私は思う。 それにしても褒めた相手から期待通りの反応が無かったからって、長老先生、そんなに憤慨しなくてもいいのにね。 p233 「バイリンガリズムとは(中略)二つの文化を生きることを意味する」 この指摘ははっとさせられる。

ieica@ieica2025年5月26日読んでるバイリンガルについての話に登場するR語の通訳嬢は時代的に米原万里氏か?プロフィールがちょっと違うけど、これは本質的な問題ではない。 彼女がバイリンガルであることをR語文学の長老に褒められたけど「日本人らしく謙遜しなかった」理由について1.褒め言葉と思わなかった 2.「褒められたら謙遜する」日本の文化の文法を忘れてた、の2点が考えられ、1.じゃないか?と沼野先生は考察してるが、1.かつ、「あえて謙遜の文法を知らないフリをした」んじゃないか?と私は思う。 それにしても褒めた相手から期待通りの反応が無かったからって、長老先生、そんなに憤慨しなくてもいいのにね。 p233 「バイリンガリズムとは(中略)二つの文化を生きることを意味する」 この指摘ははっとさせられる。

ieica@ieica2025年5月23日読んでいる日本の「国際化」についての考察、状況は40年経っても本質的に何も変わっていない事にがっかりする。むしろ悪化してないか? パリの高級レストランがアメリカ人観光客の入店を制限した理由にニヤリとさせられる。いやあ、これくらいひねりが効いていないとね。 「実践篇」まで読了。

ieica@ieica2025年5月23日読んでいる日本の「国際化」についての考察、状況は40年経っても本質的に何も変わっていない事にがっかりする。むしろ悪化してないか? パリの高級レストランがアメリカ人観光客の入店を制限した理由にニヤリとさせられる。いやあ、これくらいひねりが効いていないとね。 「実践篇」まで読了。

ieica@ieica2025年5月21日読んでる初出が「翻訳の世界」という雑誌なので、ちょっと専門的。基礎知識がある方が理解し易いだろう。 言語の比較は文字だけでなく、音声も欲しいなあ。と無理を思う。 言語は文字だけでなく、音でもあるという当たり前の事に気がつく。

ieica@ieica2025年5月21日読んでる初出が「翻訳の世界」という雑誌なので、ちょっと専門的。基礎知識がある方が理解し易いだろう。 言語の比較は文字だけでなく、音声も欲しいなあ。と無理を思う。 言語は文字だけでなく、音でもあるという当たり前の事に気がつく。