となりの陰謀論

95件の記録

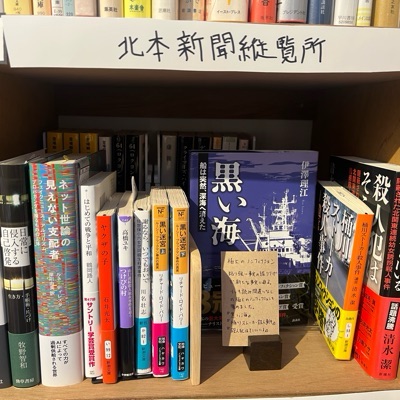

北本新聞縦覧所@kitamoto_juran2026年2月25日読み終わった陰謀論の入門書。「おわりに」が解説付きの参考文献集になっていて、徹底的に入門書を志向している。 陰謀論を唱える者が権力を持ち、唱える陰謀論を放っておくと陰謀論を認めるか否かが権力に従うかどうかの踏絵になる。常識外れであればあるほど踏絵としての力を持つ。 紙幅を割かれていたトランプ大統領の陰謀論政治については、陰謀論者には通じる犬笛を吹くことで絶大な支持を得たとのこと。『福音派』で言及のあったように、何かの信仰や思想のある人に分かる言葉で語りかけ、熱狂的な支持を得ることがトランプ流の選挙戦術であることも見えてくる。 「奪われ感」つまりは被害者意識というのも陰謀論が生まれる大きな要因。『ネットはなぜいつも揉めているのか』においても被害者意識がネット炎上の要因の一つと触れられていた。 被害者意識が現代を読み解くキーワードのように思えてきた。

北本新聞縦覧所@kitamoto_juran2026年2月25日読み終わった陰謀論の入門書。「おわりに」が解説付きの参考文献集になっていて、徹底的に入門書を志向している。 陰謀論を唱える者が権力を持ち、唱える陰謀論を放っておくと陰謀論を認めるか否かが権力に従うかどうかの踏絵になる。常識外れであればあるほど踏絵としての力を持つ。 紙幅を割かれていたトランプ大統領の陰謀論政治については、陰謀論者には通じる犬笛を吹くことで絶大な支持を得たとのこと。『福音派』で言及のあったように、何かの信仰や思想のある人に分かる言葉で語りかけ、熱狂的な支持を得ることがトランプ流の選挙戦術であることも見えてくる。 「奪われ感」つまりは被害者意識というのも陰謀論が生まれる大きな要因。『ネットはなぜいつも揉めているのか』においても被害者意識がネット炎上の要因の一つと触れられていた。 被害者意識が現代を読み解くキーワードのように思えてきた。 榛原@haibara2026年1月30日読み終わった心理学ではなく、社会科学と政治学から論じた陰謀論。大変勉強になった。 軽んじて冷笑して無視してはいけないのかー。でも陰謀論者と根気よく対話するの難しいのよね。。巻末に紹介されていた本も読んで勉強したい。

榛原@haibara2026年1月30日読み終わった心理学ではなく、社会科学と政治学から論じた陰謀論。大変勉強になった。 軽んじて冷笑して無視してはいけないのかー。でも陰謀論者と根気よく対話するの難しいのよね。。巻末に紹介されていた本も読んで勉強したい。 月書房@sunnytree03832026年1月19日読み終わった人は世界をより簡単に把握したい。妥協できないイデオロギーの衝突を前に、自分を否定する他者への恐怖が人を陰謀論へと駆り立ててしまう。かつて読んだ小説『方舟を燃やす』(角田光代)を思い出した。信じることをやめられない人間を理解する上で重要な入門書だと感じた。

月書房@sunnytree03832026年1月19日読み終わった人は世界をより簡単に把握したい。妥協できないイデオロギーの衝突を前に、自分を否定する他者への恐怖が人を陰謀論へと駆り立ててしまう。かつて読んだ小説『方舟を燃やす』(角田光代)を思い出した。信じることをやめられない人間を理解する上で重要な入門書だと感じた。 sy@yo-mu-sa2025年12月27日読み終わった世に溢れる陰謀論に対して またか…と甘く見ていてはいけない、と。 陰謀論が政治利用されてきた過去もある。 そして現代は、陰謀論が完全な事実のように広がっていくという様を本書を通して知れた。

sy@yo-mu-sa2025年12月27日読み終わった世に溢れる陰謀論に対して またか…と甘く見ていてはいけない、と。 陰謀論が政治利用されてきた過去もある。 そして現代は、陰謀論が完全な事実のように広がっていくという様を本書を通して知れた。

上原のあ@uen702025年12月23日読み終わったAudibleで。 あまり読まないジャンルの内容だったけど、読みやすくてわかりやすい本だった。 「世界をシンプルに把握したいという欲望」は、自分の中にもある。凄く小規模で個人的なことだけど、実家の私を含む兄弟らと親の関係にある緊張感、関わり方の歪みみたいな家庭の問題は、すべて毒親の気の強い父方の祖母のせいであるように思って気持ちを落ち着けている。父方の祖母が好きになれないことを沢山するのは前提として、それもまた世界の単純化なのだと思う。

上原のあ@uen702025年12月23日読み終わったAudibleで。 あまり読まないジャンルの内容だったけど、読みやすくてわかりやすい本だった。 「世界をシンプルに把握したいという欲望」は、自分の中にもある。凄く小規模で個人的なことだけど、実家の私を含む兄弟らと親の関係にある緊張感、関わり方の歪みみたいな家庭の問題は、すべて毒親の気の強い父方の祖母のせいであるように思って気持ちを落ち着けている。父方の祖母が好きになれないことを沢山するのは前提として、それもまた世界の単純化なのだと思う。

ririyeye@ririyeye2025年11月25日読み終わった「ナチスの全体主義的支配は、少数の狂信的陰謀論者と多数の無関心によって支えられていました。」 「ナチスの全体主義は内面でどれほど自律性を保っているかのように個人が思ってみても、公共空間で自由に意見を発することができなければ、その意見は無いに等しいものであり、あまりにも無力であるという教訓を残しました。」 今、同じことが繰り返されていないだろうかと考える。 「神話(陰謀論)という恐るべき敵と戦うためには、敵を侮ることなく正視せよ」という言葉を噛み締めなければいけない状況に既にあるのが怖くもある。 考えさせられることの多い一冊でした。

ririyeye@ririyeye2025年11月25日読み終わった「ナチスの全体主義的支配は、少数の狂信的陰謀論者と多数の無関心によって支えられていました。」 「ナチスの全体主義は内面でどれほど自律性を保っているかのように個人が思ってみても、公共空間で自由に意見を発することができなければ、その意見は無いに等しいものであり、あまりにも無力であるという教訓を残しました。」 今、同じことが繰り返されていないだろうかと考える。 「神話(陰謀論)という恐るべき敵と戦うためには、敵を侮ることなく正視せよ」という言葉を噛み締めなければいけない状況に既にあるのが怖くもある。 考えさせられることの多い一冊でした。

たびたび@tabitabi2025年11月12日読み終わった入門編としてわかりやすい。陰謀論が生まれる背景、フリーメイソンやポピュリズム、トランプが利用した陰謀論政治についてなど。 そして荒唐無稽な理論だ、と笑っていると足元を掬われるかも、という怖さも。

たびたび@tabitabi2025年11月12日読み終わった入門編としてわかりやすい。陰謀論が生まれる背景、フリーメイソンやポピュリズム、トランプが利用した陰謀論政治についてなど。 そして荒唐無稽な理論だ、と笑っていると足元を掬われるかも、という怖さも。

かくり@kakuri0002025年11月8日読み終わった借りてきた◆本書にも出てきた「ポピュリズム(ポピュリスト)」。恥ずかしながら「自分の観測範囲に最近よく入ってくるようになった」けど意味をちゃんと分かってなかったので、説明してもらえて助かったり 左右とかを問わず、今は特に、いかに「ポピュリストぶる事ができるか」が肝心要になってる所あるな……と思う。良い悪いは一旦横に置き。 ◆「ポピュリズムが暴走すると深刻な問題が起きるという点において初めて、右派のポピュリズムも左派のポピュリズムも変わりはありません」ここも重要だよなあ… 反エリート・反権力を拗らせ過ぎた果てに行き着くのが、「〇〇だけは別」って特別視する「民衆の声」を、恣意的に利用するドナルド・トランプ現大統領が爆誕したりもする。 しかしそれはイデオロギー関係ないって事よな… ◆"ナチスの全体主義の教訓としてわれわれが知っておかなければいけないこと、それは陰謀論の内容が馬鹿げていることは、かえって恐ろしい効果を生み出すということです。陰謀論は、他の人間に絶対的な忠誠を要求する独裁者が、忠誠心の強さを測るリトマス紙として効果的に利用することができるのです。どれほど馬鹿げた内容であっても、独裁者が「信じよ」と命ずる内容に疑いを挟むことなく従うことができるかどうか、そうした忠誠心のテストに陰謀論を用いることができるのです。 ナチスのユダヤ陰謀論もまさにこの好例でした。" (烏谷昌幸『となりの陰謀論』講談社,2025,p.159)

かくり@kakuri0002025年11月8日読み終わった借りてきた◆本書にも出てきた「ポピュリズム(ポピュリスト)」。恥ずかしながら「自分の観測範囲に最近よく入ってくるようになった」けど意味をちゃんと分かってなかったので、説明してもらえて助かったり 左右とかを問わず、今は特に、いかに「ポピュリストぶる事ができるか」が肝心要になってる所あるな……と思う。良い悪いは一旦横に置き。 ◆「ポピュリズムが暴走すると深刻な問題が起きるという点において初めて、右派のポピュリズムも左派のポピュリズムも変わりはありません」ここも重要だよなあ… 反エリート・反権力を拗らせ過ぎた果てに行き着くのが、「〇〇だけは別」って特別視する「民衆の声」を、恣意的に利用するドナルド・トランプ現大統領が爆誕したりもする。 しかしそれはイデオロギー関係ないって事よな… ◆"ナチスの全体主義の教訓としてわれわれが知っておかなければいけないこと、それは陰謀論の内容が馬鹿げていることは、かえって恐ろしい効果を生み出すということです。陰謀論は、他の人間に絶対的な忠誠を要求する独裁者が、忠誠心の強さを測るリトマス紙として効果的に利用することができるのです。どれほど馬鹿げた内容であっても、独裁者が「信じよ」と命ずる内容に疑いを挟むことなく従うことができるかどうか、そうした忠誠心のテストに陰謀論を用いることができるのです。 ナチスのユダヤ陰謀論もまさにこの好例でした。" (烏谷昌幸『となりの陰謀論』講談社,2025,p.159)

かくり@kakuri0002025年11月5日読み始めたなんとか100ページまで読んだ。「Qアノン」の話も当然に出てくる。いつかネトフリで配信中の『Qアノンの正体 / Q: INTO THE STORM』も見たい… 「フリーメイソン」もよく知らなかったから、都市伝説フィルターを除去した話を知ることが出来てよかった

かくり@kakuri0002025年11月5日読み始めたなんとか100ページまで読んだ。「Qアノン」の話も当然に出てくる。いつかネトフリで配信中の『Qアノンの正体 / Q: INTO THE STORM』も見たい… 「フリーメイソン」もよく知らなかったから、都市伝説フィルターを除去した話を知ることが出来てよかった

かくり@kakuri0002025年11月5日読み始めた借りてきたちょっと開いた人間は「複雑さ」に耐えられない。しかし奇跡的な「偶然」にも耐えられないというなら、耐えられない「単純さ」もあるんじゃないか?

かくり@kakuri0002025年11月5日読み始めた借りてきたちょっと開いた人間は「複雑さ」に耐えられない。しかし奇跡的な「偶然」にも耐えられないというなら、耐えられない「単純さ」もあるんじゃないか? しき@shikishaa2025年10月19日読み終わった読み終わったけど一回では咀嚼しきれない情報量。アメリカにおける陰謀論と政治の関わりが主に書かれている。日本でも全く他人事ではなくて怖い。陰謀論を馬鹿にして放置していると痛い目に遭うというナチスドイツの前例も。おかしいと思った時におかしいと口に出して言うことが大事。沈黙は意見が無いと同じ。無関心が事態をエスカレートさせる。

しき@shikishaa2025年10月19日読み終わった読み終わったけど一回では咀嚼しきれない情報量。アメリカにおける陰謀論と政治の関わりが主に書かれている。日本でも全く他人事ではなくて怖い。陰謀論を馬鹿にして放置していると痛い目に遭うというナチスドイツの前例も。おかしいと思った時におかしいと口に出して言うことが大事。沈黙は意見が無いと同じ。無関心が事態をエスカレートさせる。

ゆうすけ | オガノート@ogayuppy2025年9月25日読み終わった新聞の書評欄にあって、興味があって買ってみました。タイトルが「となりの陰謀論」と怖いのですが、この時勢、一度くらいは読んでおく必要があるかなと。 陰謀論発生のロジックと、それが現実社会に与えうるダメージについて説いています。 「搾取されているという意識」と「世界をシンプルに見たいという欲望」が陰謀論を起こし、それを扇動する人物や、SNSという道具…… おこがましいようですが、概ね想像していた通りで、僕の思考を論理的に言語化してくれた本でした。なので、基本的に、言っていることには賛成できます。できるのですがーー 考えが一致したからと言って、首をブンブン縦に振るのは、話題からしてためらわれるのです。 これを読みながら気持ちよく「こんな馬鹿こと信じちゃって笑」と笑うことも出来るのですが、この本を100%そのまま受け入れること、それも一つの「世界のシンプル化」であって、もう一つの陰謀論的態度になりはしないかと思うのです。 読みながら文章と思考が一致して少し高揚しかけたとき、ふと疑問が浮かびます。 これは本当に「『となりの』陰謀論」なのか。となりから見た僕も、もしかしたら―― 僕が正論だと思っているもの、僕が陰謀論だと思っているもの……そもそも、僕はほとんどの情報を自分の目で見てもいないし、自分の耳で聞いたこともない。せいぜい「僕と僕の周りの幸せのためにそうあって欲しい希望」と「確からしい権威性」に頼って確率を想像することしかできない。 いくら自分にフィットしても「情報」に気持ちよくなってはいけない。「答えを得た」と思ってはいけない。 もし気持ち良くなっている自分がいたとしたら、それこそ疑うべき対象なのでしょう。 論の進め方が少し結論ありきで一直線だったかなと思います(巻末の方の原発の議論に少しだけ別な視点を書いていますが)。もちろんページ数の限られた新書なので仕方ないのですが。目的が「陰謀論を甘く見ずにきちんと向き合おう」なのでそれは達成されているとは思います。 あらゆる情報に謙虚にいようと思い直した一冊でした。この態度も著者の「向き合う」に含まれているとしたら、良い本だったと思います。

ゆうすけ | オガノート@ogayuppy2025年9月25日読み終わった新聞の書評欄にあって、興味があって買ってみました。タイトルが「となりの陰謀論」と怖いのですが、この時勢、一度くらいは読んでおく必要があるかなと。 陰謀論発生のロジックと、それが現実社会に与えうるダメージについて説いています。 「搾取されているという意識」と「世界をシンプルに見たいという欲望」が陰謀論を起こし、それを扇動する人物や、SNSという道具…… おこがましいようですが、概ね想像していた通りで、僕の思考を論理的に言語化してくれた本でした。なので、基本的に、言っていることには賛成できます。できるのですがーー 考えが一致したからと言って、首をブンブン縦に振るのは、話題からしてためらわれるのです。 これを読みながら気持ちよく「こんな馬鹿こと信じちゃって笑」と笑うことも出来るのですが、この本を100%そのまま受け入れること、それも一つの「世界のシンプル化」であって、もう一つの陰謀論的態度になりはしないかと思うのです。 読みながら文章と思考が一致して少し高揚しかけたとき、ふと疑問が浮かびます。 これは本当に「『となりの』陰謀論」なのか。となりから見た僕も、もしかしたら―― 僕が正論だと思っているもの、僕が陰謀論だと思っているもの……そもそも、僕はほとんどの情報を自分の目で見てもいないし、自分の耳で聞いたこともない。せいぜい「僕と僕の周りの幸せのためにそうあって欲しい希望」と「確からしい権威性」に頼って確率を想像することしかできない。 いくら自分にフィットしても「情報」に気持ちよくなってはいけない。「答えを得た」と思ってはいけない。 もし気持ち良くなっている自分がいたとしたら、それこそ疑うべき対象なのでしょう。 論の進め方が少し結論ありきで一直線だったかなと思います(巻末の方の原発の議論に少しだけ別な視点を書いていますが)。もちろんページ数の限られた新書なので仕方ないのですが。目的が「陰謀論を甘く見ずにきちんと向き合おう」なのでそれは達成されているとは思います。 あらゆる情報に謙虚にいようと思い直した一冊でした。この態度も著者の「向き合う」に含まれているとしたら、良い本だったと思います。

句読点@books_qutoten2025年9月15日読み終わった今必読の一冊だと思う。 日本でもトランプの陰謀論政治とそっくりな陰謀論政治が台頭しつつある。 その危機感を感じている人はこの本をまず読んでみるところから対策を練る必要があると思う。 まずそもそもこの本における【陰謀論】のざっくりとした定義から。 【陰謀論】=世の中で起きている問題の原因について、不確かな根拠をもとに誰かの陰謀のせいであると決めつける考え方。世の中で起きている「悪いこと」の影には【諸悪の根源】的な悪の存在がいて、「その勢力さえいなければ」世の中は良くなると単純に考えること。 こう定義されると、かなり多くの人が大なり小なり、このような捉え方で物事を見ることって結構あるんじゃないかと思う。因果関係をかなり単純化して、【A→B】のように単線化する感じ。本当は、もっと色々複雑な因果関係があるはずなのに。 陰謀論は一部の変わった人たちだけが関わる怪しげな代物と思われてきたし、多くの人にとっては無関係な問題であると考えられてきた。しかしそれは間違いだとする。 たしかに、陰謀論を熱心に信奉する人はいつの時代にも少数だが、条件が揃えば影響力を増幅させた陰謀論が、民主政治そのものを乗っ取ることができる。無関係ではいられない。 それが顕著にみられるのが、今のトランプ大統領による数々の民主政治に対する破壊行為。数々の「陰謀論」を元に民衆の感情を刺激し、狂信的な支持者を獲得、2021年には連邦議会議事堂占拠のような事件まで引き起こしたが、政治生命を絶たれるどころか、むしろ支持率を高める結果に。 何が起きているのかわからなすぎると思っていたところに、本書がさまざまな視点からの分析をしてくれてかなり視界が開ける感じがした。と同時にとても恐ろしくなった。 敵の正体がわからないと、どんな対策をすればいいのかすらもわからない。まずは「陰謀論」を真正面から見据える必要がある。この本はそのベースとなるような考え方を提供してくれる。この本を読むだけでもかなり今の陰謀論政治に対するソワソワ感、得体の知れない恐怖感が和らぐとおもう。 アメリカでのトランプ陣営の陰謀論政治の手法をメインに観察しながら、陰謀論とはそもそも何か、その起源はどんなもので、人間のどんな性質を利用するか、どのような仕組みで広がるか、ソーシャルメディアとの関わりや、民主政治に陰謀論がなにをもたらすか、など、さまざまな視点から検証できる。 陰謀論は私たちのすぐ「となり」にある。陰謀論を狂信的に信じるのはいつの時代でも少数の人たちだが、だからといって多数派がそれを無視、放置しておくと、陰謀論政治によって民主政治が乗っ取られてしまう恐れがある。誰もが陰謀論の影響から逃れられない。 ナチスドイツも、狂信的なユダヤ陰謀論を掲げたが、それを熱狂的に信じたのは社会全体の中では少数だった。その他の人は無関心、関わろうとしない人が大半だった。反ナチス的なことを言えば密告され強制収容所送りにされる恐怖政治が敷かれていたため、無関心を装うしかなかった。 陰謀論を生み出す基本的な要因は、 【1. 世界をシンプルに解釈したいという欲望】 【2. 何か大事なものを「奪われている」感覚】 この二つだという。1に関しては誰でもその傾向はある。点が三つあったら人の顔のように認識してしまうのも、その表れ。 日本で今陰謀論政治が蔓延しつつあるのは、「剥奪されてる感覚」が強い人が多いからではないか。 「外国人勢力に乗っ取られる!」「JICAがアフリカの日本乗っ取りを計画している!」「ワクチンは製薬会社の陰謀だ!」「財務省が諸悪の根源だから解体しろ!」「共産主義勢力が諸悪の根源だ!」など全て、本来は中間層になりえた人たちが、豊かになれないという剥奪感から、「諸悪の根源」である存在を求め、それらを駆逐さえすれば世界は良くなるという、シンプルな物語を求めた結果ではないか。 陰謀論政治に対抗するためには、まず陰謀論そのものを軽視せずに真正面から向き合うことが必要。 なぜ陰謀論を信じてしまうのか、どのように陰謀論がポピュリスト政治家に利用されるかをちゃんと把握する必要がある。知っているだけでもかなり違ってくる。この本はその見取り図を描き出す。 ナチスドイツの時、個人の内面までは支配することはできなかったが、自由な言論を徹底的に封殺した。ゲシュタポのような国家権力直属の監視機関があり、市民同士も密告させることで言論の自由をなくした。内面ではナチスに批判的でも、それが表にでなければ無いのと一緒である。これは戦前日本が特高警察や隣組、在郷軍人会などの組織を置いて市民相互の監視体制を構築し、反戦的、反国家主義的な言動を「非国民」と弾劾したことととても似ている。 また怖いなと思ったのは、荒唐無稽な、笑ってしまうほどの雑な世界観の把握をする陰謀論は、普通の批判力を持った人なら到底信じられるようなものではないが、恐怖政治を敷くために、むしろその荒唐無稽さを利用する側面があるという点だ。どういうことかというと、その荒唐無稽な話を「お前は信じるのか?信じないのか?」と脅迫し、信じるものには特権を与え、信じないものを迫害するのだ。ジョージオーウェルの『1984』でそんな場面あったなあと思いながら。トランプは実際にそのような「踏み絵」をやらせて、忠誠心の高い共和党議員と、そうでない反体制分子とに分断させる手法を取ったという。 具体的な対抗手段はわずかに触れられる程度だったが、基本的にはファクトチェック体制をしっかり構築し、市民相互が連携して対抗する必要があるということだった。 「あやふやな情報は拡散させない」という一点だけ多くの人が意識するだけでも変わってくると思う。 あとこの本をできるだけ多くの人が読むことが直接的にかなりのワクチン的な効果をもたらすと思う。 最後に忘れてはならないことだけど、左派的、リベラル寄りな人たちの中にも陰謀論的世界観で物事を捉える人がいるということ。それこそ、「陰謀論者が諸悪の根源だ!そいつらさえいなければこの世界はマシになる」のように考えるのは一番注意しなければいけないこと。 「なにもかも自民党が悪い!」「極右勢力が諸悪の根源だ!」のように雑に解釈することは、自分たちが嫌悪する人たちと側から見ればそっくりな姿勢であることをちゃんと自覚しつつ、正当な批判を加えていきたいと思う。

句読点@books_qutoten2025年9月15日読み終わった今必読の一冊だと思う。 日本でもトランプの陰謀論政治とそっくりな陰謀論政治が台頭しつつある。 その危機感を感じている人はこの本をまず読んでみるところから対策を練る必要があると思う。 まずそもそもこの本における【陰謀論】のざっくりとした定義から。 【陰謀論】=世の中で起きている問題の原因について、不確かな根拠をもとに誰かの陰謀のせいであると決めつける考え方。世の中で起きている「悪いこと」の影には【諸悪の根源】的な悪の存在がいて、「その勢力さえいなければ」世の中は良くなると単純に考えること。 こう定義されると、かなり多くの人が大なり小なり、このような捉え方で物事を見ることって結構あるんじゃないかと思う。因果関係をかなり単純化して、【A→B】のように単線化する感じ。本当は、もっと色々複雑な因果関係があるはずなのに。 陰謀論は一部の変わった人たちだけが関わる怪しげな代物と思われてきたし、多くの人にとっては無関係な問題であると考えられてきた。しかしそれは間違いだとする。 たしかに、陰謀論を熱心に信奉する人はいつの時代にも少数だが、条件が揃えば影響力を増幅させた陰謀論が、民主政治そのものを乗っ取ることができる。無関係ではいられない。 それが顕著にみられるのが、今のトランプ大統領による数々の民主政治に対する破壊行為。数々の「陰謀論」を元に民衆の感情を刺激し、狂信的な支持者を獲得、2021年には連邦議会議事堂占拠のような事件まで引き起こしたが、政治生命を絶たれるどころか、むしろ支持率を高める結果に。 何が起きているのかわからなすぎると思っていたところに、本書がさまざまな視点からの分析をしてくれてかなり視界が開ける感じがした。と同時にとても恐ろしくなった。 敵の正体がわからないと、どんな対策をすればいいのかすらもわからない。まずは「陰謀論」を真正面から見据える必要がある。この本はそのベースとなるような考え方を提供してくれる。この本を読むだけでもかなり今の陰謀論政治に対するソワソワ感、得体の知れない恐怖感が和らぐとおもう。 アメリカでのトランプ陣営の陰謀論政治の手法をメインに観察しながら、陰謀論とはそもそも何か、その起源はどんなもので、人間のどんな性質を利用するか、どのような仕組みで広がるか、ソーシャルメディアとの関わりや、民主政治に陰謀論がなにをもたらすか、など、さまざまな視点から検証できる。 陰謀論は私たちのすぐ「となり」にある。陰謀論を狂信的に信じるのはいつの時代でも少数の人たちだが、だからといって多数派がそれを無視、放置しておくと、陰謀論政治によって民主政治が乗っ取られてしまう恐れがある。誰もが陰謀論の影響から逃れられない。 ナチスドイツも、狂信的なユダヤ陰謀論を掲げたが、それを熱狂的に信じたのは社会全体の中では少数だった。その他の人は無関心、関わろうとしない人が大半だった。反ナチス的なことを言えば密告され強制収容所送りにされる恐怖政治が敷かれていたため、無関心を装うしかなかった。 陰謀論を生み出す基本的な要因は、 【1. 世界をシンプルに解釈したいという欲望】 【2. 何か大事なものを「奪われている」感覚】 この二つだという。1に関しては誰でもその傾向はある。点が三つあったら人の顔のように認識してしまうのも、その表れ。 日本で今陰謀論政治が蔓延しつつあるのは、「剥奪されてる感覚」が強い人が多いからではないか。 「外国人勢力に乗っ取られる!」「JICAがアフリカの日本乗っ取りを計画している!」「ワクチンは製薬会社の陰謀だ!」「財務省が諸悪の根源だから解体しろ!」「共産主義勢力が諸悪の根源だ!」など全て、本来は中間層になりえた人たちが、豊かになれないという剥奪感から、「諸悪の根源」である存在を求め、それらを駆逐さえすれば世界は良くなるという、シンプルな物語を求めた結果ではないか。 陰謀論政治に対抗するためには、まず陰謀論そのものを軽視せずに真正面から向き合うことが必要。 なぜ陰謀論を信じてしまうのか、どのように陰謀論がポピュリスト政治家に利用されるかをちゃんと把握する必要がある。知っているだけでもかなり違ってくる。この本はその見取り図を描き出す。 ナチスドイツの時、個人の内面までは支配することはできなかったが、自由な言論を徹底的に封殺した。ゲシュタポのような国家権力直属の監視機関があり、市民同士も密告させることで言論の自由をなくした。内面ではナチスに批判的でも、それが表にでなければ無いのと一緒である。これは戦前日本が特高警察や隣組、在郷軍人会などの組織を置いて市民相互の監視体制を構築し、反戦的、反国家主義的な言動を「非国民」と弾劾したことととても似ている。 また怖いなと思ったのは、荒唐無稽な、笑ってしまうほどの雑な世界観の把握をする陰謀論は、普通の批判力を持った人なら到底信じられるようなものではないが、恐怖政治を敷くために、むしろその荒唐無稽さを利用する側面があるという点だ。どういうことかというと、その荒唐無稽な話を「お前は信じるのか?信じないのか?」と脅迫し、信じるものには特権を与え、信じないものを迫害するのだ。ジョージオーウェルの『1984』でそんな場面あったなあと思いながら。トランプは実際にそのような「踏み絵」をやらせて、忠誠心の高い共和党議員と、そうでない反体制分子とに分断させる手法を取ったという。 具体的な対抗手段はわずかに触れられる程度だったが、基本的にはファクトチェック体制をしっかり構築し、市民相互が連携して対抗する必要があるということだった。 「あやふやな情報は拡散させない」という一点だけ多くの人が意識するだけでも変わってくると思う。 あとこの本をできるだけ多くの人が読むことが直接的にかなりのワクチン的な効果をもたらすと思う。 最後に忘れてはならないことだけど、左派的、リベラル寄りな人たちの中にも陰謀論的世界観で物事を捉える人がいるということ。それこそ、「陰謀論者が諸悪の根源だ!そいつらさえいなければこの世界はマシになる」のように考えるのは一番注意しなければいけないこと。 「なにもかも自民党が悪い!」「極右勢力が諸悪の根源だ!」のように雑に解釈することは、自分たちが嫌悪する人たちと側から見ればそっくりな姿勢であることをちゃんと自覚しつつ、正当な批判を加えていきたいと思う。

ev@ev2025年9月14日読み終わった"陰謀論を生み出し増殖させるのは、人間の中にある「この世界をシンプルに把握したい」という欲望と、何か大事なものが「奪われる」という感覚" なるほどこの前の参院選を思い出す。

ev@ev2025年9月14日読み終わった"陰謀論を生み出し増殖させるのは、人間の中にある「この世界をシンプルに把握したい」という欲望と、何か大事なものが「奪われる」という感覚" なるほどこの前の参院選を思い出す。

kirakira30@kirakira302025年9月14日読んでる〈陰謀論を生み出し増殖させるのは、人間のなかにある「この世界をシンプルに把握したい」という欲望と、何か大事なものが「奪われる」という感覚です。〉(p7)

kirakira30@kirakira302025年9月14日読んでる〈陰謀論を生み出し増殖させるのは、人間のなかにある「この世界をシンプルに把握したい」という欲望と、何か大事なものが「奪われる」という感覚です。〉(p7)

m@kyri2025年8月28日読み終わったアメリカの陰謀論や政治の分断はすぐには日本に当てはまるものはないかもしれないけど、アメリカで「グレート・リプレイスメント」の陰謀論を信奉して無差別銃乱射事件が起きていたりするのはぜんぜんひとごとではないなと思った 日本においても陰謀論的政治をやろうとする政党はこれから出てくるだろう(すでに出ているだろう)という記述に暗澹とする たかがくだらない陰謀論と相手にしてない間に向こうは無視できない力を備えていくというのはトランプ大統領もナチスも同じだった、日本もこの先例外じゃない 家族や親戚が陰謀論で盛り上がるのが嫌すぎて買った本だったけど読み終わってますますいっそう暗澹たる気持ちになった

m@kyri2025年8月28日読み終わったアメリカの陰謀論や政治の分断はすぐには日本に当てはまるものはないかもしれないけど、アメリカで「グレート・リプレイスメント」の陰謀論を信奉して無差別銃乱射事件が起きていたりするのはぜんぜんひとごとではないなと思った 日本においても陰謀論的政治をやろうとする政党はこれから出てくるだろう(すでに出ているだろう)という記述に暗澹とする たかがくだらない陰謀論と相手にしてない間に向こうは無視できない力を備えていくというのはトランプ大統領もナチスも同じだった、日本もこの先例外じゃない 家族や親戚が陰謀論で盛り上がるのが嫌すぎて買った本だったけど読み終わってますますいっそう暗澹たる気持ちになった

has@11lotuslotus112025年8月24日読み終わったKindle8月の読書会(済)の課題本。東畑開人さんのインスタを見てわたしが提案した。 参加者から出た感想含めとても面白かった。読みやすい文体で大事なことが書かれている。今、おすすめです。

has@11lotuslotus112025年8月24日読み終わったKindle8月の読書会(済)の課題本。東畑開人さんのインスタを見てわたしが提案した。 参加者から出た感想含めとても面白かった。読みやすい文体で大事なことが書かれている。今、おすすめです。

saeko@saekyh2025年7月21日「陰謀論を生み出し増殖させるのは、人間の中にある『この世界をシンプルに把握したい』という欲望と、何か大事なものが『奪われる』という感覚です。」 文芸評論家の三宅香帆さんがYouTubeで紹介されていたのがきっかけで知り、母校の教授の著作であることに気づいて興味を持ち購入。 日本社会における右派ポピュリズムの台頭が明らかとなった今こそ読むべき一冊だと感じた。 根拠の乏しい突拍子もない主張や、それらを盲信して過激な言動を繰り広げる人々を、反知性的だというレッテルを貼って一笑に付すことは簡単だ。しかしそれでは何も解決しない。彼らの根底にある不安、不満、そして剥奪感にしっかりと目を向けなければ、さらに分断が深まるだけだ。 本書では、政治的思想ではなく民衆の声をそのまま反映するポピュリズムがどのような形で育まれるのか、その中で陰謀論の果たす役割について、現代アメリカと近代ドイツを例として考察する。その社会構造について読んでいると、いまの日本社会にそのまま置き換えても理解することができ、ポピュリズム形成フォーマットの再現性の高さに慄然とする。 さらには全体主義や恐怖政治との親和性の高さにも言及されており、陰謀論は決して笑いごとではなく、民主主義の根幹を揺るがしかねない存在であると警鐘を鳴らす。 極右的思想や陰謀論に傾倒する人々を冷笑する人々もまた、リベラルな思想のバイアスで物事を見て判断しているにすぎない。特にSNSによって思想のエコーチェンバーに閉じ込められやすい現代においては、双方の対立関係を強調することがあまりにも簡単だ。 そんな状況下で、陰謀論による社会の暴走を防ぐためにはなにができるか。その明確な回答はまだないけれど、まずは陰謀論を過小評価しない、陰謀論を信じる人々の問題意識を矮小化しない、というのが第一歩であると気づかされる。 その先は対話をすればわかりあえる、などと単純なものではないけれど、一つ一つの流言飛語に真摯に向き合い、事実を明らかにして伝えていくこと。そして人々の問題意識を軽減できるような社会の仕組みをつくること。そういった地道な不断の努力に他ならないのだろう。

saeko@saekyh2025年7月21日「陰謀論を生み出し増殖させるのは、人間の中にある『この世界をシンプルに把握したい』という欲望と、何か大事なものが『奪われる』という感覚です。」 文芸評論家の三宅香帆さんがYouTubeで紹介されていたのがきっかけで知り、母校の教授の著作であることに気づいて興味を持ち購入。 日本社会における右派ポピュリズムの台頭が明らかとなった今こそ読むべき一冊だと感じた。 根拠の乏しい突拍子もない主張や、それらを盲信して過激な言動を繰り広げる人々を、反知性的だというレッテルを貼って一笑に付すことは簡単だ。しかしそれでは何も解決しない。彼らの根底にある不安、不満、そして剥奪感にしっかりと目を向けなければ、さらに分断が深まるだけだ。 本書では、政治的思想ではなく民衆の声をそのまま反映するポピュリズムがどのような形で育まれるのか、その中で陰謀論の果たす役割について、現代アメリカと近代ドイツを例として考察する。その社会構造について読んでいると、いまの日本社会にそのまま置き換えても理解することができ、ポピュリズム形成フォーマットの再現性の高さに慄然とする。 さらには全体主義や恐怖政治との親和性の高さにも言及されており、陰謀論は決して笑いごとではなく、民主主義の根幹を揺るがしかねない存在であると警鐘を鳴らす。 極右的思想や陰謀論に傾倒する人々を冷笑する人々もまた、リベラルな思想のバイアスで物事を見て判断しているにすぎない。特にSNSによって思想のエコーチェンバーに閉じ込められやすい現代においては、双方の対立関係を強調することがあまりにも簡単だ。 そんな状況下で、陰謀論による社会の暴走を防ぐためにはなにができるか。その明確な回答はまだないけれど、まずは陰謀論を過小評価しない、陰謀論を信じる人々の問題意識を矮小化しない、というのが第一歩であると気づかされる。 その先は対話をすればわかりあえる、などと単純なものではないけれど、一つ一つの流言飛語に真摯に向き合い、事実を明らかにして伝えていくこと。そして人々の問題意識を軽減できるような社会の仕組みをつくること。そういった地道な不断の努力に他ならないのだろう。

たかむら@ryotakamura04272025年7月21日読み終わった先週あたりから読み始め、今日読み終わりました。参院選の動きもあり、陰謀論について考えさせられる1冊となりました。 「剥奪感」から「諸悪の根源」を見つけ、仮想敵を作りパラレルワールドができあがる…と考えると、パラレルワールドにいる人を単に否定するわけにはいかない、その世界の中の論理では完結するわけだから説得するのも難しいという現実の中でどう対応するかモヤモヤが残ります。でも、そのモヤモヤと地道に向き合っていくことの大切さを痛感します。 自分の関わる教育分野に照らして考えると、「結果に対し原因を考える」ということは探究学習などでもよく行われる手法だし、相関関係と因果関係の話もよくするのですが、そもそも「世界はそんなにシンプルなものではない」ということをしっかり伝えることが大事なのだなと改めて思いました。

たかむら@ryotakamura04272025年7月21日読み終わった先週あたりから読み始め、今日読み終わりました。参院選の動きもあり、陰謀論について考えさせられる1冊となりました。 「剥奪感」から「諸悪の根源」を見つけ、仮想敵を作りパラレルワールドができあがる…と考えると、パラレルワールドにいる人を単に否定するわけにはいかない、その世界の中の論理では完結するわけだから説得するのも難しいという現実の中でどう対応するかモヤモヤが残ります。でも、そのモヤモヤと地道に向き合っていくことの大切さを痛感します。 自分の関わる教育分野に照らして考えると、「結果に対し原因を考える」ということは探究学習などでもよく行われる手法だし、相関関係と因果関係の話もよくするのですが、そもそも「世界はそんなにシンプルなものではない」ということをしっかり伝えることが大事なのだなと改めて思いました。