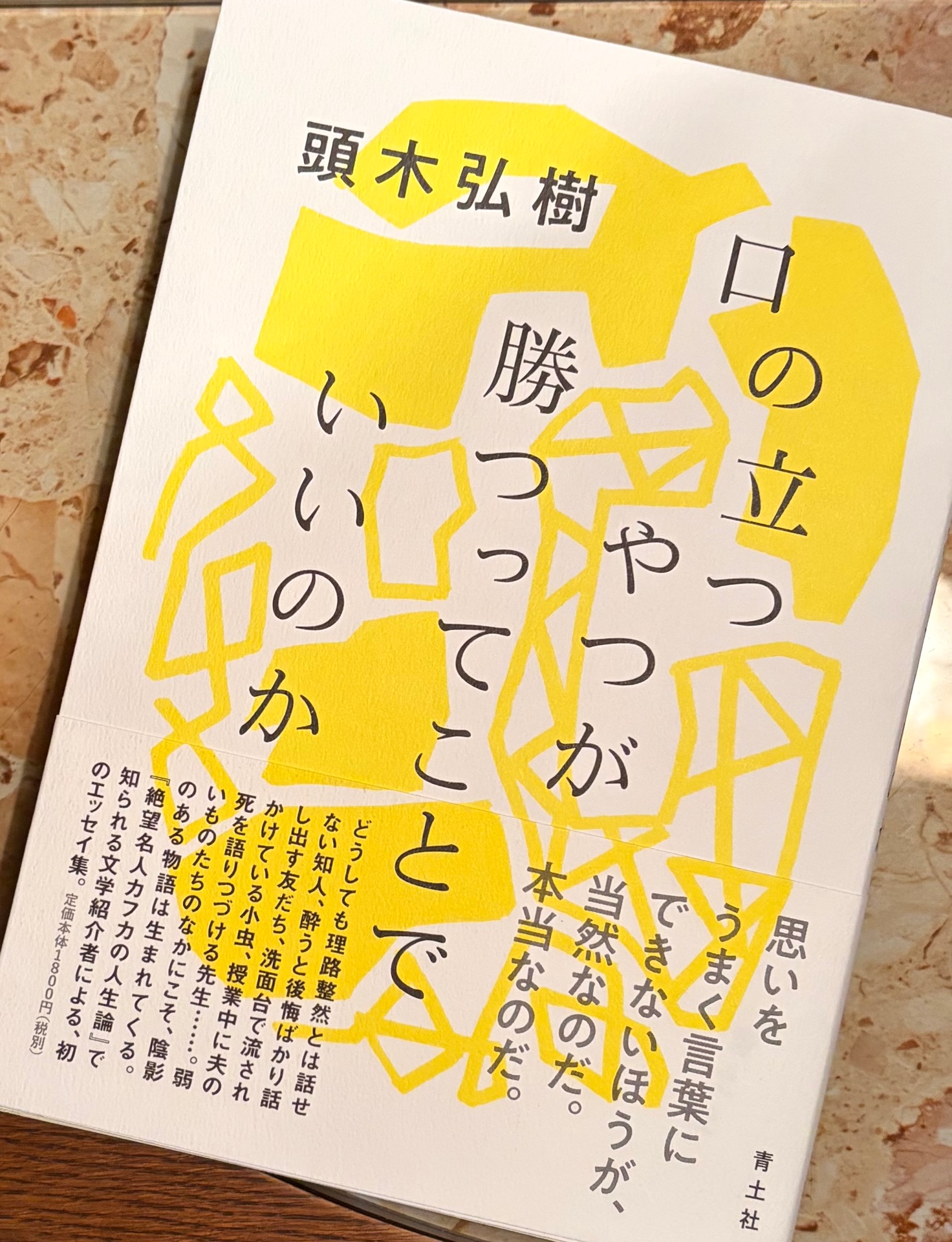

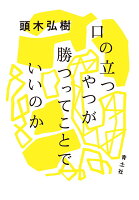

口の立つやつが勝つってことでいいのか

336件の記録

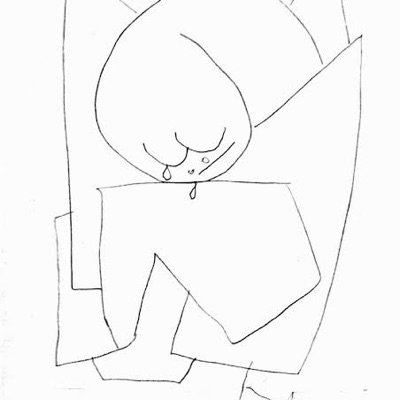

atomin@atomin_1272026年1月29日読み終わった回復のための読書頁258 「私の場合、まだ、嫌いな自分を切り捨てられてはいないし、きっと一生、切り捨てることはできないだろう。しかし、切り捨てても涙するだろうと思えるくらいには、嫌いな自分の人生を生きてきた。 そのことをどう考えたらいいのかは、まだよくわからない……。」

atomin@atomin_1272026年1月29日読み終わった回復のための読書頁258 「私の場合、まだ、嫌いな自分を切り捨てられてはいないし、きっと一生、切り捨てることはできないだろう。しかし、切り捨てても涙するだろうと思えるくらいには、嫌いな自分の人生を生きてきた。 そのことをどう考えたらいいのかは、まだよくわからない……。」

atomin@atomin_1272026年1月23日まだ読んでる回復のための読書カフカの手紙の一節 「将来にむかって歩くことは、ぼくにはできません。将来にむかってつまずくこと、これはできます。いちばんうまくできるのは、倒れたままでいることです。」 本当にそう、それ! 私は励ましより、こういう温度感の言葉に救われるのだな🫰

atomin@atomin_1272026年1月23日まだ読んでる回復のための読書カフカの手紙の一節 「将来にむかって歩くことは、ぼくにはできません。将来にむかってつまずくこと、これはできます。いちばんうまくできるのは、倒れたままでいることです。」 本当にそう、それ! 私は励ましより、こういう温度感の言葉に救われるのだな🫰

ままこ@denshadedokusho-502026年1月22日読み始めた読み終わった面白かった! 穂村弘さんのファンなんですね、頭木さん。 分かり味ありまくりのエッセイ。 批判的思考で世の中を見る姿勢、見習いたい。

ままこ@denshadedokusho-502026年1月22日読み始めた読み終わった面白かった! 穂村弘さんのファンなんですね、頭木さん。 分かり味ありまくりのエッセイ。 批判的思考で世の中を見る姿勢、見習いたい。

桂木@akkokappa2026年1月17日読み終わった借りてきた感謝の話p81、人の話を本気で聞いたことがあるかp149、迷惑をかける勇気p164、失うことができないもの失うカフカの人形エピソードp184 特に何回も読み直したいお話でした。

桂木@akkokappa2026年1月17日読み終わった借りてきた感謝の話p81、人の話を本気で聞いたことがあるかp149、迷惑をかける勇気p164、失うことができないもの失うカフカの人形エピソードp184 特に何回も読み直したいお話でした。 ふぃがろ@Figaro_book2026年1月7日もう読まない「理路整然と話す人より、話せない人の方が豊かだ」という言葉を筆頭に、疑問がかなり残った本。 言いたいことはなんとなくわかる。 でも、言語化できない人が言語化できるよう努力することは大切なことなのでは?と思う。(私も言語化が苦手で努力しているところなので) 話せない人は結果的には相手に何も伝えられないまま終わるので、「話せない人=豊かである」は対象をかなり限定した取り上げ方かなぁ。 まぁエッセイなので価値観としてはそれでいいけれども…。

ふぃがろ@Figaro_book2026年1月7日もう読まない「理路整然と話す人より、話せない人の方が豊かだ」という言葉を筆頭に、疑問がかなり残った本。 言いたいことはなんとなくわかる。 でも、言語化できない人が言語化できるよう努力することは大切なことなのでは?と思う。(私も言語化が苦手で努力しているところなので) 話せない人は結果的には相手に何も伝えられないまま終わるので、「話せない人=豊かである」は対象をかなり限定した取り上げ方かなぁ。 まぁエッセイなので価値観としてはそれでいいけれども…。

atomin@atomin_1272026年1月6日ハッとしてGood回復のための読書カート・ヴォネガットの言葉 「人間として最も重要と思うのは Decency (親切。愛よりは少し軽いもの。人に対して寛容で相手を尊重すること。)」 「どうかー愛をちょっぴり少なめに、ありふれた親切をちょっぴり多めに。」 「ブルースは絶望を家の外に追い出すことはできないが、演奏すれば、その部屋の隅に追いやることはできる。どうか、よく覚えておいてほしい。」

atomin@atomin_1272026年1月6日ハッとしてGood回復のための読書カート・ヴォネガットの言葉 「人間として最も重要と思うのは Decency (親切。愛よりは少し軽いもの。人に対して寛容で相手を尊重すること。)」 「どうかー愛をちょっぴり少なめに、ありふれた親切をちょっぴり多めに。」 「ブルースは絶望を家の外に追い出すことはできないが、演奏すれば、その部屋の隅に追いやることはできる。どうか、よく覚えておいてほしい。」

そんじょそこらの@Ramses_I2025年12月27日買った読み始めた「口の立つやつ」側にいる自覚があって、タイトルにドキリとした。個人的には勝ち負けを価値基準とはしていないが、そう思う人がいることも認知している。どんな内容かわくわくしている。

そんじょそこらの@Ramses_I2025年12月27日買った読み始めた「口の立つやつ」側にいる自覚があって、タイトルにドキリとした。個人的には勝ち負けを価値基準とはしていないが、そう思う人がいることも認知している。どんな内容かわくわくしている。 花蝶@hana-choh2025年12月24日読み終わったこちらでおすすめされて読みました。すごく面白かったです。作者の最後の言葉が良かったです。 『ともかく私は話しかけてみました。よかったら話相手になってやってください。』 エッセイの楽しみを実感しました。感謝します。 最近はエッセイを読むのが楽しみです。

花蝶@hana-choh2025年12月24日読み終わったこちらでおすすめされて読みました。すごく面白かったです。作者の最後の言葉が良かったです。 『ともかく私は話しかけてみました。よかったら話相手になってやってください。』 エッセイの楽しみを実感しました。感謝します。 最近はエッセイを読むのが楽しみです。

きん@paraboots2025年12月13日読み始めた割と最近疑問に思うことが指摘されていて、なんとなくわかると思うところに付箋を貼る。 ダイパコスパの時代。 なんでも言語化する風潮を批判するわけではないが、美味しいとこ取りしようとしすぎていて、そこから漏れ出てしまったところをどんどん切り捨ててゆくような感じにずっと違和感を持っていた。 先を読んでゆく。

きん@paraboots2025年12月13日読み始めた割と最近疑問に思うことが指摘されていて、なんとなくわかると思うところに付箋を貼る。 ダイパコスパの時代。 なんでも言語化する風潮を批判するわけではないが、美味しいとこ取りしようとしすぎていて、そこから漏れ出てしまったところをどんどん切り捨ててゆくような感じにずっと違和感を持っていた。 先を読んでゆく。

俐央@rio-icns2025年11月20日買った読み始めた「思いをうまく言葉にできないほうが、当然なのだ。本当なのだ。」という帯に目が止まり購入。 本文の構成も、レイアウトなどに読みやすい工夫がされているのも有り難い。

俐央@rio-icns2025年11月20日買った読み始めた「思いをうまく言葉にできないほうが、当然なのだ。本当なのだ。」という帯に目が止まり購入。 本文の構成も、レイアウトなどに読みやすい工夫がされているのも有り難い。

はな@hana-hitsuji052025年11月14日読み終わった図書館本図書館で借りたこの本については語り尽くせない。読めてよかった。こういう内容の本だと思っていなかった。 強く出ることも去ることも出来ずにその間で悶々と考え続けている自分に歩み寄ってきてくれた本だと思った。 昨日、すごく理不尽な人にビックリすることがあった。でもこの本を読んでいたおかげか、この人は理不尽にキレることとその周辺で何かがあったんだろうかと慮ることが出来た。 健康第一は大前提かもしれないが、例えばフィジカル、メンタルどちらも、もしくはどちらかが終わりの見えない痛みを伴う経験をしたことの少ない人は、相手を決めつけて悪者や弱虫扱いしてしまう気がする。(まあ過去の元気一杯な自分もそうだろう。 相手が大人か子どもか、女性か男性かそのどちらでもないと捉えている人なのかなど、カテゴリーによって、同じ状況でもある時は理解し他方では「あの人は〜だから」と理解の度合いが変化したりする不思議。 みんな自分が出会う全ての人に、人生の痛みや未だ癒えないしんどさを自己開示するはずもなく、見えない部分の方が圧倒的に多い。 「どんな事情があるかはわからない」という著者の言葉がすごく心に残っている。 「その水に馴染めない魚だけが…」の言葉に象徴されるような言葉が、たまたま拾ったきれいな石みたいに随所に点在していてうわー、うわーと呟きながら読み進めた。 「愛おしい」とか「絆」とかは自分の言葉としてしんどいなと思っていた矢先に、それに代わるものとして「親切」というのが良かった。 著者がそれまで気に留めていなかったことに気づいたエピソードが特に好きで、例えばめためたに傷つき弱ったことのある人は、その過程で女性のしんどさや息苦しさに気づく人が結構いるなと感じる。(飛びこえる教室を読んだ時のことを思い出す

はな@hana-hitsuji052025年11月14日読み終わった図書館本図書館で借りたこの本については語り尽くせない。読めてよかった。こういう内容の本だと思っていなかった。 強く出ることも去ることも出来ずにその間で悶々と考え続けている自分に歩み寄ってきてくれた本だと思った。 昨日、すごく理不尽な人にビックリすることがあった。でもこの本を読んでいたおかげか、この人は理不尽にキレることとその周辺で何かがあったんだろうかと慮ることが出来た。 健康第一は大前提かもしれないが、例えばフィジカル、メンタルどちらも、もしくはどちらかが終わりの見えない痛みを伴う経験をしたことの少ない人は、相手を決めつけて悪者や弱虫扱いしてしまう気がする。(まあ過去の元気一杯な自分もそうだろう。 相手が大人か子どもか、女性か男性かそのどちらでもないと捉えている人なのかなど、カテゴリーによって、同じ状況でもある時は理解し他方では「あの人は〜だから」と理解の度合いが変化したりする不思議。 みんな自分が出会う全ての人に、人生の痛みや未だ癒えないしんどさを自己開示するはずもなく、見えない部分の方が圧倒的に多い。 「どんな事情があるかはわからない」という著者の言葉がすごく心に残っている。 「その水に馴染めない魚だけが…」の言葉に象徴されるような言葉が、たまたま拾ったきれいな石みたいに随所に点在していてうわー、うわーと呟きながら読み進めた。 「愛おしい」とか「絆」とかは自分の言葉としてしんどいなと思っていた矢先に、それに代わるものとして「親切」というのが良かった。 著者がそれまで気に留めていなかったことに気づいたエピソードが特に好きで、例えばめためたに傷つき弱ったことのある人は、その過程で女性のしんどさや息苦しさに気づく人が結構いるなと感じる。(飛びこえる教室を読んだ時のことを思い出す

ファスター@nanakorobi_yaoki2025年11月14日読み終わったミーのハーだからエックスで話題になってた本を買っちゃうぞ。読んじゃうぞ。 とっても良かったです。寝る前に読むと安らかに眠れる感じのエッセイ集。 高速で過ぎる時の中で、瞬間瞬間に立ち止まって考えてみるようなお話が多い。そこにある弱さのことなんかに目を向けてくれる。ありがたい。

ファスター@nanakorobi_yaoki2025年11月14日読み終わったミーのハーだからエックスで話題になってた本を買っちゃうぞ。読んじゃうぞ。 とっても良かったです。寝る前に読むと安らかに眠れる感じのエッセイ集。 高速で過ぎる時の中で、瞬間瞬間に立ち止まって考えてみるようなお話が多い。そこにある弱さのことなんかに目を向けてくれる。ありがたい。

はな@hana-hitsuji052025年11月12日読み始めた図書館本図書館で借りためっ…ちゃ読みやすい。 肝心な時に理路整然と相手を言い負かす人が羨ましくて仕方なかった。 どうして人から何か言われる時にいつも油断してるんだろう私は、と思って悔しかった記憶が蘇る。 言葉の刃を向けたことも向けられたこともある。 「潰瘍性大腸炎の人は、説明がくどくどしていると言われることがある。そのせいで、『そういう性格だから、そういう病気になるんだ』とさえ言われてしまうこともある。しかし、実際には逆なのだ」 「言語化が難しい体験をしてしまうから、説明が長くなり、しかも要領を得なくなってしまう」の部分が刺さりまくって何度もページを戻って読み返している。 物事の全ての本質は、逆の意味や性質を帯びているなとここでも思った。

はな@hana-hitsuji052025年11月12日読み始めた図書館本図書館で借りためっ…ちゃ読みやすい。 肝心な時に理路整然と相手を言い負かす人が羨ましくて仕方なかった。 どうして人から何か言われる時にいつも油断してるんだろう私は、と思って悔しかった記憶が蘇る。 言葉の刃を向けたことも向けられたこともある。 「潰瘍性大腸炎の人は、説明がくどくどしていると言われることがある。そのせいで、『そういう性格だから、そういう病気になるんだ』とさえ言われてしまうこともある。しかし、実際には逆なのだ」 「言語化が難しい体験をしてしまうから、説明が長くなり、しかも要領を得なくなってしまう」の部分が刺さりまくって何度もページを戻って読み返している。 物事の全ての本質は、逆の意味や性質を帯びているなとここでも思った。

pamo@pamo2025年11月12日読み終わった感想図書館本おもしろい!noteでも読めるそうなのでぜひ。 大「言語化」時代、口のうまいやつが評価をされる。得をする。口下手はそれだけで能力が低いかのように扱われる。単に、じっくりと言葉を選んでいたり、言葉にできないことに向き合っているだけなのに。 …という著者の指摘には全力でうなずきながらも、でもそれもやっぱり「口の立つやつ」の立場で「口下手にもいいことあるよ」って慰めてるだけだよなぁー…持てる者が持たざる者に同情しているだけというか、そこにも欺瞞があるというか。 その他、とにかく「うんうん、そうそう」と思うことばかり。 軽やかな語り口で読みやすいエッセイ。 他の著書も読んでみようと思った。

pamo@pamo2025年11月12日読み終わった感想図書館本おもしろい!noteでも読めるそうなのでぜひ。 大「言語化」時代、口のうまいやつが評価をされる。得をする。口下手はそれだけで能力が低いかのように扱われる。単に、じっくりと言葉を選んでいたり、言葉にできないことに向き合っているだけなのに。 …という著者の指摘には全力でうなずきながらも、でもそれもやっぱり「口の立つやつ」の立場で「口下手にもいいことあるよ」って慰めてるだけだよなぁー…持てる者が持たざる者に同情しているだけというか、そこにも欺瞞があるというか。 その他、とにかく「うんうん、そうそう」と思うことばかり。 軽やかな語り口で読みやすいエッセイ。 他の著書も読んでみようと思った。

さかな@sakana13162025年10月20日気になる読みたいこれ、気になっている… 言語化(特に喋る方)が苦手で、喋れる人間になりたい…(なかなかなれない…) という気持ちで苦しんでいるので、なんかそのへん破壊して貰えたらうれしい、という期待がある(そういう本じゃないかもしれない)

さかな@sakana13162025年10月20日気になる読みたいこれ、気になっている… 言語化(特に喋る方)が苦手で、喋れる人間になりたい…(なかなかなれない…) という気持ちで苦しんでいるので、なんかそのへん破壊して貰えたらうれしい、という期待がある(そういう本じゃないかもしれない) 安穏@annon2025年10月17日読んでる好きすぎると、好きな理由は説明できない(p.42) ・三宅香帆『「好き」を言語化する技術』を読んでReadsを始めたのだが、言語化がとても上手な頭木さんがこう言っているということが、嬉しい ・自分の中でブームになる考え方みたいなのがその時々であって(今なら「言語化いけー!」みたいなやつ)、そういう時にいやほんまにそうなんか?みたいな本を読むのが好き

安穏@annon2025年10月17日読んでる好きすぎると、好きな理由は説明できない(p.42) ・三宅香帆『「好き」を言語化する技術』を読んでReadsを始めたのだが、言語化がとても上手な頭木さんがこう言っているということが、嬉しい ・自分の中でブームになる考え方みたいなのがその時々であって(今なら「言語化いけー!」みたいなやつ)、そういう時にいやほんまにそうなんか?みたいな本を読むのが好き

- のん@nonono10232025年10月15日買った読み終わったXで話題になっていたから読んだ 言いたいことを反射的に言えない、ということは誠実さでもある、ということで、あまりそれには頭を悩ませすぎなくてよいのではとも思った。いつも口喧嘩で負けて悔しいしムカついていたが笑

はづき@stray_night2025年9月29日読み終わった共感2割。うーんが8割。基本参考文献があってそれに対するお気持ち表明スタイルだったんだけど、全部それじゃなくてもっと個人的なことききたかったかも。エッセイだし。理路整然とするより無駄な文を入れたほうが〜って書かれてたけど筆者のタイプは別に理路整然としてた方が読みやすいんじゃないかなとか思ったり。私も生涯付き合わなきゃいけない持病があって共感できるかも〜って楽しみにしてたから、想像とは少し違って残念😢

はづき@stray_night2025年9月29日読み終わった共感2割。うーんが8割。基本参考文献があってそれに対するお気持ち表明スタイルだったんだけど、全部それじゃなくてもっと個人的なことききたかったかも。エッセイだし。理路整然とするより無駄な文を入れたほうが〜って書かれてたけど筆者のタイプは別に理路整然としてた方が読みやすいんじゃないかなとか思ったり。私も生涯付き合わなきゃいけない持病があって共感できるかも〜って楽しみにしてたから、想像とは少し違って残念😢

ゆずりは@setsu03122025年9月29日読み終わった借りてきたBooksMandeville読書会読書会で借りて読んだ本。 こうきたらこう返すだろう、を裏切られた時に、なるほど!と面白がれる著者が魅力的。思い込みを疑おう。

ゆずりは@setsu03122025年9月29日読み終わった借りてきたBooksMandeville読書会読書会で借りて読んだ本。 こうきたらこう返すだろう、を裏切られた時に、なるほど!と面白がれる著者が魅力的。思い込みを疑おう。

とむ@tom_books2025年9月5日読み終わったちょっと言語化至上主義思考の傾向があるので、語れないもの、語れないことの価値みたいな話が刺さった 言葉にできないことをもっと受容してもいいのかも あと、今日しか生きられないつもりで生きる、もいいけど、永遠に生きられるつもりで生きる、という話

とむ@tom_books2025年9月5日読み終わったちょっと言語化至上主義思考の傾向があるので、語れないもの、語れないことの価値みたいな話が刺さった 言葉にできないことをもっと受容してもいいのかも あと、今日しか生きられないつもりで生きる、もいいけど、永遠に生きられるつもりで生きる、という話

t@tm_10332025年8月29日読み終わった理解し難いものに対して素通りせずに立ち止まってみること、自分の常識は誰かにとって正しいものではないかもしれないこと。 敏感で繊細な人間でいたいと思う。 頭木さんの物事の捉え方が好きだ

t@tm_10332025年8月29日読み終わった理解し難いものに対して素通りせずに立ち止まってみること、自分の常識は誰かにとって正しいものではないかもしれないこと。 敏感で繊細な人間でいたいと思う。 頭木さんの物事の捉え方が好きだ

nishi@nishi2025年8月9日読み終わった読書メモ"言語化するというのは、たとえて言うと、箸でつまめるものだけをつまんでいるようなものだ。スープのようなものは箸でつまめない。" (p.33) "その水になじめない魚だけが、その水について考えつづけるのだ。" (p.139) 読み易く、あっという間に読んでしまった。図書館本なのですぐに返却してしまったけれど、自分のものなら折り目をつけたいページがいくつもあった。 スープたっぷりの言語化できない思いを味わいながら、考えつづける人でありたい。

nishi@nishi2025年8月9日読み終わった読書メモ"言語化するというのは、たとえて言うと、箸でつまめるものだけをつまんでいるようなものだ。スープのようなものは箸でつまめない。" (p.33) "その水になじめない魚だけが、その水について考えつづけるのだ。" (p.139) 読み易く、あっという間に読んでしまった。図書館本なのですぐに返却してしまったけれど、自分のものなら折り目をつけたいページがいくつもあった。 スープたっぷりの言語化できない思いを味わいながら、考えつづける人でありたい。

いくぽぽ@ikureadsbooks2025年8月3日ふと思い出した少し前に読書会をしたことを思い出している。なんか自分はちゃんと操れもしない言葉を頼りすぎているのかもなと思った。言葉以外のやりとりや時間が経つことで形成されるものがあるはずなのに、それらを待てず、早口で捲し立てる言葉であらゆることを解決しようとしてきたのかもしれない。

いくぽぽ@ikureadsbooks2025年8月3日ふと思い出した少し前に読書会をしたことを思い出している。なんか自分はちゃんと操れもしない言葉を頼りすぎているのかもなと思った。言葉以外のやりとりや時間が経つことで形成されるものがあるはずなのに、それらを待てず、早口で捲し立てる言葉であらゆることを解決しようとしてきたのかもしれない。

Blueone@bluestuck42025年7月23日読書会読書会に参加。 「子供の頃は親に言い返せなくて、泣いてしまうばかりだった。大人になって理路騒然と話せるようになって、それに救われた」という話になって、確かに私もそうだなあと思った。感情をぶつけるコミュニケーションでは、あとで自分を惨めに感じてしまうことも多いから、言葉にできることにすごい助けられる。だからこそ、ちゃんとわかりやすく話したいという欲求が大きくなっていく。

Blueone@bluestuck42025年7月23日読書会読書会に参加。 「子供の頃は親に言い返せなくて、泣いてしまうばかりだった。大人になって理路騒然と話せるようになって、それに救われた」という話になって、確かに私もそうだなあと思った。感情をぶつけるコミュニケーションでは、あとで自分を惨めに感じてしまうことも多いから、言葉にできることにすごい助けられる。だからこそ、ちゃんとわかりやすく話したいという欲求が大きくなっていく。

Blueone@bluestuck42025年7月4日読み終わったヴォネガットの「愛は負けても、親切は勝つ」はマジでそうだと思った。愛をみんな神聖化しすぎてる。本当に人を救うのは親切心なのでは? 「私のおじさん」が描いたのは、そういうことだったのかもと思った。

Blueone@bluestuck42025年7月4日読み終わったヴォネガットの「愛は負けても、親切は勝つ」はマジでそうだと思った。愛をみんな神聖化しすぎてる。本当に人を救うのは親切心なのでは? 「私のおじさん」が描いたのは、そういうことだったのかもと思った。

ふるえ@furu_furu2025年6月21日読んでる借りてきた何かを言葉にすることが、言葉にできないことに勝るとか劣るとかそういうことではないという話になんだか元気づけられる。読み進めていくのが楽しみ。

ふるえ@furu_furu2025年6月21日読んでる借りてきた何かを言葉にすることが、言葉にできないことに勝るとか劣るとかそういうことではないという話になんだか元気づけられる。読み進めていくのが楽しみ。

はる@tsukiyo_04292025年6月13日読み終わった「その水になじめない魚だけが、その水について考えつづける」 この言葉をSNSで知り、読もうと決めた。 以前読んだ『カフカ断片集』を編訳された頭木さんのエッセイだ。 手術で入院中、一気に読んだ。 入院期間は短かったが、その間、私の話し相手になってくれた一冊だ。 緩やかに素直に綴られていく文章は、入院中でも負担にならず、楽しく読み進めることができた。 普段は当たり前のように受け流していたことを、ちょっと立ち止まって眺めてみるような本だった。 世の中で「良し」とされていることだけではなく、そうではないものも含めて、「これでいいんだ」と、考え方のゆとりを生んでくれた。 読む前よりも、物事を穏やかに捉えられそうな気がした。 カフカの話がたくさん出てきたので、またカフカの作品を読んでみたくなった。 . その水にしっくりなじめる魚は、その水のことを考えなくなる。その水になじめない魚だけが、その水について考えつづけるのだ。 (P139) . カフカは炭坑のカナリアのような人だと思う。他の人が平気なうちから、まず最初に苦しみだす。そして、文学という悲鳴をあげてくれる。それによって、鈍感なこちらも気づける。 私はずっと、カフカというカナリアを頼りに生きている。 (P177) . 『明かりがないと生きていけないという思い込み』 人生のほうも、暗いままなのは同じでも、そうやっていくらか平気に歩いていけるようになるといいのだが、こちらはなかなかそうもいかない……。 ただ、明かりがないと生きていけないという思い込みは、少しは減ったかも。 本のたとえは、懐中電灯と言うのはやめて、今は次のように言っている。 明るい道を歩いているときには、ひとりでもぜんぜん平気です。でも、日が暮れて真っ暗になった道をひとりで歩かなければならないとなったら、やっぱり心細いですよね。そんなとき、いっしょに歩いてくれる連れがひとりでもいたら、ずいぶんちがいます。そういう人が見つからないときでも、いつもいっしょにいてくれるのが本です。 (P183)

はる@tsukiyo_04292025年6月13日読み終わった「その水になじめない魚だけが、その水について考えつづける」 この言葉をSNSで知り、読もうと決めた。 以前読んだ『カフカ断片集』を編訳された頭木さんのエッセイだ。 手術で入院中、一気に読んだ。 入院期間は短かったが、その間、私の話し相手になってくれた一冊だ。 緩やかに素直に綴られていく文章は、入院中でも負担にならず、楽しく読み進めることができた。 普段は当たり前のように受け流していたことを、ちょっと立ち止まって眺めてみるような本だった。 世の中で「良し」とされていることだけではなく、そうではないものも含めて、「これでいいんだ」と、考え方のゆとりを生んでくれた。 読む前よりも、物事を穏やかに捉えられそうな気がした。 カフカの話がたくさん出てきたので、またカフカの作品を読んでみたくなった。 . その水にしっくりなじめる魚は、その水のことを考えなくなる。その水になじめない魚だけが、その水について考えつづけるのだ。 (P139) . カフカは炭坑のカナリアのような人だと思う。他の人が平気なうちから、まず最初に苦しみだす。そして、文学という悲鳴をあげてくれる。それによって、鈍感なこちらも気づける。 私はずっと、カフカというカナリアを頼りに生きている。 (P177) . 『明かりがないと生きていけないという思い込み』 人生のほうも、暗いままなのは同じでも、そうやっていくらか平気に歩いていけるようになるといいのだが、こちらはなかなかそうもいかない……。 ただ、明かりがないと生きていけないという思い込みは、少しは減ったかも。 本のたとえは、懐中電灯と言うのはやめて、今は次のように言っている。 明るい道を歩いているときには、ひとりでもぜんぜん平気です。でも、日が暮れて真っ暗になった道をひとりで歩かなければならないとなったら、やっぱり心細いですよね。そんなとき、いっしょに歩いてくれる連れがひとりでもいたら、ずいぶんちがいます。そういう人が見つからないときでも、いつもいっしょにいてくれるのが本です。 (P183)

かにまる@uri7142025年6月13日読み終わった能力主義に対する疑いの心を持て、というところにハッとさせられた 顔や家柄で人に序列をつけたり、評価したりすることはするべきでないとされているのに、能力だけはそれを尺度に人を評価することが公然と認められている。能力のある人がそれに応じた扱いをされることは否定しないが、それを全ての基準にしてはいけない、という内容

かにまる@uri7142025年6月13日読み終わった能力主義に対する疑いの心を持て、というところにハッとさせられた 顔や家柄で人に序列をつけたり、評価したりすることはするべきでないとされているのに、能力だけはそれを尺度に人を評価することが公然と認められている。能力のある人がそれに応じた扱いをされることは否定しないが、それを全ての基準にしてはいけない、という内容

HIRU NE@hirune2025年5月29日読み終わったかつては口のうまい側だった著者が、難病を経験して「言葉で伝えることができない」側に回った。 言葉とは、私たちが互いに覗くことのできない胸の内を見せ合うための有力なツールであって、それと同時に取り返しのつかない摩擦を生む諸刃の剣でもある。なぜ言葉にしてくれないのかという揉め事で百年の恋も終わる。裁判では証言によって罪が決まる。そういえば、私たちは表面的なものを余りにも信じている。 決して悲壮感ただよわせず、淡々と、少しコミカルな感じさえする語り口で語られるエッセイの数々。普通だったらそう考えないだろうというような、葉っぱを日に透かして裏柄から見た葉脈のような。そんなささやかな喜びを示してくれる。 立場の弱い者にしか見えない世界がある。実体験や出会った人々とのエピソードを通して語られる優しい視点。それにじんわり励まされてゆくのは、私もまた同じ側の人間だからなのだろう。

HIRU NE@hirune2025年5月29日読み終わったかつては口のうまい側だった著者が、難病を経験して「言葉で伝えることができない」側に回った。 言葉とは、私たちが互いに覗くことのできない胸の内を見せ合うための有力なツールであって、それと同時に取り返しのつかない摩擦を生む諸刃の剣でもある。なぜ言葉にしてくれないのかという揉め事で百年の恋も終わる。裁判では証言によって罪が決まる。そういえば、私たちは表面的なものを余りにも信じている。 決して悲壮感ただよわせず、淡々と、少しコミカルな感じさえする語り口で語られるエッセイの数々。普通だったらそう考えないだろうというような、葉っぱを日に透かして裏柄から見た葉脈のような。そんなささやかな喜びを示してくれる。 立場の弱い者にしか見えない世界がある。実体験や出会った人々とのエピソードを通して語られる優しい視点。それにじんわり励まされてゆくのは、私もまた同じ側の人間だからなのだろう。

ミキ@miki___632025年5月25日読み終わったカフカが読みたくなった。 […]もやもやした複雑な感情や感覚が、言葉にできただけのものに置き換わってしまうのだ。だから、ありきたりな表現をしてしまうと、自分の過去までありきたりになってしまう。そうならないよう、どう表現するかじっくり時間をかけて悩んでほしい。安易に書いてしまうのがいちばんよくない。自分の体験を大切にしてほしい。(p.59)

ミキ@miki___632025年5月25日読み終わったカフカが読みたくなった。 […]もやもやした複雑な感情や感覚が、言葉にできただけのものに置き換わってしまうのだ。だから、ありきたりな表現をしてしまうと、自分の過去までありきたりになってしまう。そうならないよう、どう表現するかじっくり時間をかけて悩んでほしい。安易に書いてしまうのがいちばんよくない。自分の体験を大切にしてほしい。(p.59)

凪@nagi2025年5月15日読み終わった借りてきた私の中では「うんこ文学の人」でおなじみ、頭木さんのエッセイ集。 基本的にはそうだよなーと同意して、特に言葉にできること、できないことを、スープの具と液体に例えるのは上手いこと言うなーと思った。 一方で逆張りしすぎと言うか、「さすがにこれは世間の声の方が実感に近いかも」と思う部分もあった気がする。 カフカがとても好きらしく、読みたくなった。 宮古島に移住してべた褒めしているので、本当に?と行きたくなった。 先生のエピソードもなかなか強烈。

凪@nagi2025年5月15日読み終わった借りてきた私の中では「うんこ文学の人」でおなじみ、頭木さんのエッセイ集。 基本的にはそうだよなーと同意して、特に言葉にできること、できないことを、スープの具と液体に例えるのは上手いこと言うなーと思った。 一方で逆張りしすぎと言うか、「さすがにこれは世間の声の方が実感に近いかも」と思う部分もあった気がする。 カフカがとても好きらしく、読みたくなった。 宮古島に移住してべた褒めしているので、本当に?と行きたくなった。 先生のエピソードもなかなか強烈。

あんこちゃん@anko2025年4月25日読み終わった借りてきた自分が言語化しやすいものを真実を知ったと思い込みそれにこだわり過ぎていた。軽い気持ちで読み始めたらクリーンヒットをくらった。 「本との本当の出会いは、読んだときではなく、その本を思い出す体験をしたときなのかもしれない」 手元に置いておきたい本。

あんこちゃん@anko2025年4月25日読み終わった借りてきた自分が言語化しやすいものを真実を知ったと思い込みそれにこだわり過ぎていた。軽い気持ちで読み始めたらクリーンヒットをくらった。 「本との本当の出会いは、読んだときではなく、その本を思い出す体験をしたときなのかもしれない」 手元に置いておきたい本。

チャトラビ@beekichi2025年4月5日かつて読んだ「強火で一気にみたいな不幸にはみんな同情してくれる。しかし、とろ火でじっくりみたいな不幸には、人は冷たい」 難病の経験から見えてしまう真理。 泣き笑い所がいくつも。

チャトラビ@beekichi2025年4月5日かつて読んだ「強火で一気にみたいな不幸にはみんな同情してくれる。しかし、とろ火でじっくりみたいな不幸には、人は冷たい」 難病の経験から見えてしまう真理。 泣き笑い所がいくつも。

amy@note_15812025年3月9日かつて読んだ感想20歳から13年間闘病生活を送っていた頭木弘樹さんのエッセイ集。エッセイの内容は闘病生活のものではなく、頭木さんが考えていることなどをつづった普通のエッセイ 「言葉にしないとわからない」vs「言葉にできない気持ちもある」 収録されているエッセイの一番最初の内容が、まさに「言葉にできない気持ち」に関することだった。いまは色んなSNSで、推しや漫画やアニメや映画なんかを語るために「言葉」が用いられる インパクトの強い言葉はバズワードになり、たくさんの人を惹きつけ広まっていく。まさに大言語化時代なわけである。そんな状況で、とはいえ理路整然と言葉にまとめられないときもある、言葉にできない気持ちもあるというエッセイから出発し、「かわいそう」と思う気持ちは否定されていいのか、映画の上映中にスマホをいじるのはダメなのか、後悔はしないほうがいいのか、など世間一般では否定されがちな思いや環境のことを真摯に考えているエッセイがたくさん詰まっている。 自分の持っている言葉を、そうやって使うことができるのか、という驚きもあったし、それ以上にあらゆることへの慈しみのような眼差しに溢れていた TwitterやそのほかのテキストコミュニケーションがメインのSNSを愛好する人は、やはり言語というものへの親しみや慣れが大きいと思う。そういう人たちに届けたいエッセイ集だった

amy@note_15812025年3月9日かつて読んだ感想20歳から13年間闘病生活を送っていた頭木弘樹さんのエッセイ集。エッセイの内容は闘病生活のものではなく、頭木さんが考えていることなどをつづった普通のエッセイ 「言葉にしないとわからない」vs「言葉にできない気持ちもある」 収録されているエッセイの一番最初の内容が、まさに「言葉にできない気持ち」に関することだった。いまは色んなSNSで、推しや漫画やアニメや映画なんかを語るために「言葉」が用いられる インパクトの強い言葉はバズワードになり、たくさんの人を惹きつけ広まっていく。まさに大言語化時代なわけである。そんな状況で、とはいえ理路整然と言葉にまとめられないときもある、言葉にできない気持ちもあるというエッセイから出発し、「かわいそう」と思う気持ちは否定されていいのか、映画の上映中にスマホをいじるのはダメなのか、後悔はしないほうがいいのか、など世間一般では否定されがちな思いや環境のことを真摯に考えているエッセイがたくさん詰まっている。 自分の持っている言葉を、そうやって使うことができるのか、という驚きもあったし、それ以上にあらゆることへの慈しみのような眼差しに溢れていた TwitterやそのほかのテキストコミュニケーションがメインのSNSを愛好する人は、やはり言語というものへの親しみや慣れが大きいと思う。そういう人たちに届けたいエッセイ集だった

安穏@annon1900年1月1日- その水になじめない魚だけが、その水について考えつづけるのだ。(p.139) ・旧Twitterでバズってこの本を増刷させた一文。なんだか観光名所に来たような、ほう……という感じがある。 ・自分が馴染めていないながらも、どうにか参加し続けている水について文章を書いてみたい→勤務先(上下関係がとても嫌な感じで固定化されている)しか思い浮かばない。

安穏@annon1900年1月1日- その水になじめない魚だけが、その水について考えつづけるのだ。(p.139) ・旧Twitterでバズってこの本を増刷させた一文。なんだか観光名所に来たような、ほう……という感じがある。 ・自分が馴染めていないながらも、どうにか参加し続けている水について文章を書いてみたい→勤務先(上下関係がとても嫌な感じで固定化されている)しか思い浮かばない。

繹@nu_nu1900年1月1日買ったかつて読んだ昨日、「ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男」という映画を見て、とても面白かった、興味深かった、NEVERが印象的。最初は本当、もう嫌よこの人、老いぼれさんめ、奥さんがいい味…という感じだったんだけれど、最終的にはもう、拍手ですよ。でもね、100年も前じゃないお話で、やっぱり口の立つ人が勝ちだったの。ヒットラー然り。なんだかね、ぞわりとするわよね。

繹@nu_nu1900年1月1日買ったかつて読んだ昨日、「ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男」という映画を見て、とても面白かった、興味深かった、NEVERが印象的。最初は本当、もう嫌よこの人、老いぼれさんめ、奥さんがいい味…という感じだったんだけれど、最終的にはもう、拍手ですよ。でもね、100年も前じゃないお話で、やっぱり口の立つ人が勝ちだったの。ヒットラー然り。なんだかね、ぞわりとするわよね。 k.@rom-random1900年1月1日読みたいどっかで見た「その水になじめない魚だけが、その水について考え続ける」って言葉にシビれまくり、ことあるごとに引用し続けてたので、もういい加減、さすがに読まないと、と思って、頭木弘樹さんの本を読み始めたけど、すげえおもしろい。なんていうの?「めちゃくちゃ考えた痕跡」が、めっちゃいい… https://x.com/akatachikako/status/1963344988080935257

k.@rom-random1900年1月1日読みたいどっかで見た「その水になじめない魚だけが、その水について考え続ける」って言葉にシビれまくり、ことあるごとに引用し続けてたので、もういい加減、さすがに読まないと、と思って、頭木弘樹さんの本を読み始めたけど、すげえおもしろい。なんていうの?「めちゃくちゃ考えた痕跡」が、めっちゃいい… https://x.com/akatachikako/status/1963344988080935257- 白湯@2026shake1900年1月1日読み終わった@ 自宅頭木さんの文章はここ最近の文章で特段読みやすい気がする。体調が悪くても読めるありがたさ。そして演劇DVD特典の話など、たくさんのジャンルに触れている幅広さが感じられ面白かった。 [メモ] 田中真知 旅行記 宮古島の入院 先天性ミオパチー 落語を聴いてみたけど面白くなかったひとたちへ ハヤカワ文庫 ジェイムスン教授 正岡子規/死後 青空文庫 萩尾望都/半神「まっくら図書館の読書会」 誰かの恩人ではないか サマータイムマシンブルース 牧野伸一/吊籠と月光と 「本気にしなきゃおもしろくないだろう」