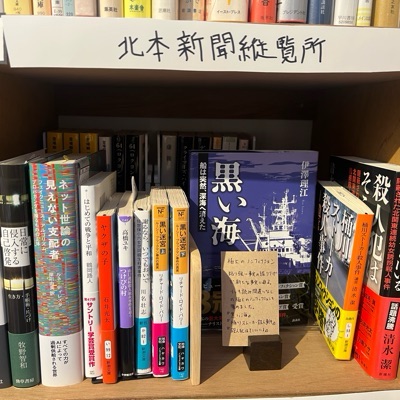

論理的思考とは何か

123件の記録

M@m-m-6662026年2月15日読み終わった難解だったのと想像してたものと違う内容だった。ビジネスマン向けというよりは、論理の文化的側面という学術的な内容なためすぐに生活に活かすことができるような方法論的な内容ではない。

M@m-m-6662026年2月15日読み終わった難解だったのと想像してたものと違う内容だった。ビジネスマン向けというよりは、論理の文化的側面という学術的な内容なためすぐに生活に活かすことができるような方法論的な内容ではない。

喜多一馬@ktkzm2026年2月9日読み終わった感想文が異質であり社会で求められることを唯一実践しているのではないかという指摘、そしてそれは諸刃の剣ではないか?という話は面白かった。論理的思考とされるものは文化によってそもそも定義が違うというのは知らなくて目から鱗やったが、具体の説明はむずくてよーわからんところも多かった。

喜多一馬@ktkzm2026年2月9日読み終わった感想文が異質であり社会で求められることを唯一実践しているのではないかという指摘、そしてそれは諸刃の剣ではないか?という話は面白かった。論理的思考とされるものは文化によってそもそも定義が違うというのは知らなくて目から鱗やったが、具体の説明はむずくてよーわからんところも多かった。- 無教養@mukyoyo2025年10月22日思考法について、論理学、レトリック、科学、哲学の4つの専門技術と、経済、政治、法技術、社会の4つの文化的領域あり、論理的思考は一つではなく、それぞれの領域ごとに異なる思考法が作られてきた。 アメリカでは経済、日本では社会、と言ったようにそれぞれの国では主流となる領域が異なり、主流の文化に合う思考法が一般的に使われている。 文化・思考法ごとに何が論理的かが異なるため、別の思考法で考える他者を非論理と感じてしまうということである。 文化相対主義に陥らず、どの論理が優れているかではなく、目的に応じて論理を使い分ける、という考えは勉強になりました。 特に日本の社会領域の思考はイデオロギーによらずに「間主観」と対話の繰り返しで、状況に合わせて柔軟に社会秩序を形成していく、と言った点で、先行きが不透明な時代に適した思考だと思いました。 SNSでは排他的な主張や、異なる意見のもの同士の対立が起こりやすくなっており、実社会でも分断が顕在化し始めた今だからこそ、読んでおきたい本だと思いました。

la@alqamarla2025年9月14日読んでる論理的思考、ロジック、という言葉に疲れたときにふと目に入った 「論理的思考は、グローバルに共通のものではなく、実は文化によって異なっており、それぞれの教育の過程で身に付けていくものなのである。」という言葉に惹かれて手にとってみた

la@alqamarla2025年9月14日読んでる論理的思考、ロジック、という言葉に疲れたときにふと目に入った 「論理的思考は、グローバルに共通のものではなく、実は文化によって異なっており、それぞれの教育の過程で身に付けていくものなのである。」という言葉に惹かれて手にとってみた yomitaos@chsy71882025年8月20日読み終わった@ 自宅ビジネスの場では、結論から話すことが当たり前と言われている。それこそが「論理的思考」なのだと、あまり疑っていなかったようにように思う。この本では、まずそれを否定する。 著者によると、論理的思考には価値観に基づく型のようなものが複数あり、目的に合った思考法を選ぶものなのだという。これには心底驚いた。論理的思考はどんな人間にとっても変わらない一筋の柱でなければいけないと思っていたから。 書店のビジネス書コーナーを見渡せばわかる通り、日本にはまるでアメリカ式論理的思考しかないように見える。その思い込みをほぐすのは大変だし、そうだと思い込んでいる上司を説得するのも難しそうだ。しかし、論理的思考は型だから、私たちは学んで身につけることができる。 何でもかんでもアメリカ型の論理的思考のもとで否定してくる人に、対抗できるように他の型を身につけよう。何か、自分が生まれ変わったような気さえする、根底を覆してくれる良本だった。

yomitaos@chsy71882025年8月20日読み終わった@ 自宅ビジネスの場では、結論から話すことが当たり前と言われている。それこそが「論理的思考」なのだと、あまり疑っていなかったようにように思う。この本では、まずそれを否定する。 著者によると、論理的思考には価値観に基づく型のようなものが複数あり、目的に合った思考法を選ぶものなのだという。これには心底驚いた。論理的思考はどんな人間にとっても変わらない一筋の柱でなければいけないと思っていたから。 書店のビジネス書コーナーを見渡せばわかる通り、日本にはまるでアメリカ式論理的思考しかないように見える。その思い込みをほぐすのは大変だし、そうだと思い込んでいる上司を説得するのも難しそうだ。しかし、論理的思考は型だから、私たちは学んで身につけることができる。 何でもかんでもアメリカ型の論理的思考のもとで否定してくる人に、対抗できるように他の型を身につけよう。何か、自分が生まれ変わったような気さえする、根底を覆してくれる良本だった。

さおり@prn9909082025年8月15日読み終わったご多分にもれず、アメリカ型のものを「論理的な書き方の典型」であると思っていたけど、そうではなく「論理性というものはその国ごとに変わる」という視点を知れたところがとても良かった.日本型のものは感想文(笑)みたいに自虐的であったり揶揄される対象になったりすることが多い印象があるけれど、ちゃんと目的と理想を設定して感想文というものが枠組みに入れられていることを知れて良かった.ただ本来「正解がない」とされているものだったのに書く側が読む側のことを意識しすぎるあまり「正解」のようなものを模索しすぎているんじゃないか、それが日本型の感想文の問題なのではないか、と思った.フランス型とイラン型のものはこの本で初めて知ったけど、アメリカ型のものだけではなくこのフランスとイランの書き方も学校の授業で触れるようにしたら良いのでは?と思ってしまった.わたしは特にフランス型の「常に問い続ける姿勢」が良いな、と思ったしこういう書き方にも触れることで日本型の感想文を書く時に「周りの目を意識しすぎない」で書くことができるようになるのでは?と思った.

さおり@prn9909082025年8月15日読み終わったご多分にもれず、アメリカ型のものを「論理的な書き方の典型」であると思っていたけど、そうではなく「論理性というものはその国ごとに変わる」という視点を知れたところがとても良かった.日本型のものは感想文(笑)みたいに自虐的であったり揶揄される対象になったりすることが多い印象があるけれど、ちゃんと目的と理想を設定して感想文というものが枠組みに入れられていることを知れて良かった.ただ本来「正解がない」とされているものだったのに書く側が読む側のことを意識しすぎるあまり「正解」のようなものを模索しすぎているんじゃないか、それが日本型の感想文の問題なのではないか、と思った.フランス型とイラン型のものはこの本で初めて知ったけど、アメリカ型のものだけではなくこのフランスとイランの書き方も学校の授業で触れるようにしたら良いのでは?と思ってしまった.わたしは特にフランス型の「常に問い続ける姿勢」が良いな、と思ったしこういう書き方にも触れることで日本型の感想文を書く時に「周りの目を意識しすぎない」で書くことができるようになるのでは?と思った.

🐳💫@4681220pla2025年6月3日読み終わった難しかった!すごい読むのに時間かかっちゃった〜でも色々勉強になった。 学生の頃に小論文でつまずいたタイプの人間だったんだけど、私は「感想文」と「意見文」が得意で「小論文」は苦手だったんだなということに気付いた。数年越しの気づき。 論理的に書きなさい、という言葉に感じていた苦手意識をとっても手寧に解説されてしまった〜と思った。 読み進めるの大変だったけど知らないこと沢山教えて貰って面白かったからまた新書挑戦したいな〜

🐳💫@4681220pla2025年6月3日読み終わった難しかった!すごい読むのに時間かかっちゃった〜でも色々勉強になった。 学生の頃に小論文でつまずいたタイプの人間だったんだけど、私は「感想文」と「意見文」が得意で「小論文」は苦手だったんだなということに気付いた。数年越しの気づき。 論理的に書きなさい、という言葉に感じていた苦手意識をとっても手寧に解説されてしまった〜と思った。 読み進めるの大変だったけど知らないこと沢山教えて貰って面白かったからまた新書挑戦したいな〜

momo(プロフィール変えました)@momo_noke2025年5月25日読み終わった「論理的思考」とは世界共通のものではなく、国や文化によって大きく異なることに驚きました。アメリカでは自分の意見をはっきり述べることが大切にされ、フランスでは正・反・合という型を通して考えることが重視されるそうです。一方、日本では読み手への配慮や空気を読む力が大事にされていると知り、自分が書いている感想文もまさにその日本的な形なんだなと思いました。

momo(プロフィール変えました)@momo_noke2025年5月25日読み終わった「論理的思考」とは世界共通のものではなく、国や文化によって大きく異なることに驚きました。アメリカでは自分の意見をはっきり述べることが大切にされ、フランスでは正・反・合という型を通して考えることが重視されるそうです。一方、日本では読み手への配慮や空気を読む力が大事にされていると知り、自分が書いている感想文もまさにその日本的な形なんだなと思いました。

todd@todd2025年5月10日読み終わったこれからは多元性確保のため、複雑なものは複雑なままにすることも大事。 アメリカ型=経済エッセイにの思考は一直線で排他的であるためそれができない。できるのは日本的論理=社会的論理である。 そう言いつつ、本書はまさにアメリカ的論理で書かれてるよね?まずは実践から始めねばならないのでは? (書籍というまだ一定の影響力ある領域でそれができないなら、その点をまず問わねばならないのでは。そしてアメリカ的論理で書かれて実際それなりに売れてしまったこの事象も、これから問われねばならないのでは。)

todd@todd2025年5月10日読み終わったこれからは多元性確保のため、複雑なものは複雑なままにすることも大事。 アメリカ型=経済エッセイにの思考は一直線で排他的であるためそれができない。できるのは日本的論理=社会的論理である。 そう言いつつ、本書はまさにアメリカ的論理で書かれてるよね?まずは実践から始めねばならないのでは? (書籍というまだ一定の影響力ある領域でそれができないなら、その点をまず問わねばならないのでは。そしてアメリカ的論理で書かれて実際それなりに売れてしまったこの事象も、これから問われねばならないのでは。) todd@todd2025年5月10日説得の技法に型があり、それが各国風習によって違うことがある、というなら分かる。しかし論理的思考に各国の型があるとなると首を捻ってしまう。論理は論理学で言う論理でしかないのでないか。両者を混同してるのではないか。

todd@todd2025年5月10日説得の技法に型があり、それが各国風習によって違うことがある、というなら分かる。しかし論理的思考に各国の型があるとなると首を捻ってしまう。論理は論理学で言う論理でしかないのでないか。両者を混同してるのではないか。- スギ@sugi09372025年4月22日読み終わった読了 普段本を読まない私でも読み切れた 第2章からの具体例を交えた各国の論理についてあまりにも面白すぎて一気に読んでしまった。 特にイランに代表される法技術領域の論理が、私自身が考える論理とは大きく異なるものであり、衝撃を受けた。 続く第3章で各国から見た論理について、それぞれの論理から見る他の論理が、こうも捉え方が変わり、捉え方が変わると論理的の意味が、こうも変わるのかとこちらも衝撃的であった。 読了した今、『「論理的思考」の文化的基盤』が読みたくなった 一度挑戦したい。 ここまで書いて感想文ということもあり、社会領域の論理が文章に無意識に滲み出ているのを感じた

- スギ@sugi09372025年4月5日エンシャーの型の話(イラン型)の箇所を読んでいるが、あまりに常識だと思ってきた日本語の作文教育と違いめちゃくちゃ面白い しかも作文教育自体がここ10年以内の話(本書p106)という点も思いのほか最近で驚きだ 他国の教育も、戦後以降の比較的最近の話が多いが段違いの最近のトピック感

monet.@monet2025年3月29日読み終わった移動中や寝る前にちまちま読み進めて、久々に元気な休日に一気に読了した✔️ 仕事でロジカルシンキングがなかなか実践できず悩んでいた時に手に取った。

monet.@monet2025年3月29日読み終わった移動中や寝る前にちまちま読み進めて、久々に元気な休日に一気に読了した✔️ 仕事でロジカルシンキングがなかなか実践できず悩んでいた時に手に取った。 so@nightandcafeaulait2025年3月26日読み終わった目的に応じて思考の様式が違うというのは分かったが、細かいところはなんか釈然としない。一番気になるのはこの本は何の論理で書かれているのだろうか?

so@nightandcafeaulait2025年3月26日読み終わった目的に応じて思考の様式が違うというのは分かったが、細かいところはなんか釈然としない。一番気になるのはこの本は何の論理で書かれているのだろうか?

いるかれもん@reads-dolphin2025年3月9日読み終わった学び!感想理工系分野出身から図書館に就職し、今まで触れてこなかった人文社会学系の論文を読んだり、他の職員とディスカッションをすることがある中で、自分が当たり前だと思っていた論理的な思考展開の方法が当たり前ではないと感じることがあり、そのモヤモヤを整理するヒントになるかなと思って手に取った一冊。また、最近、読む・書く・考えることについての本に興味があったことや、本書が話題作となっていることも読もうと思った理由だった。 自分が感じていた理工学系 / 人文社会学系の思考様式の違いがわかったというわけはないけれど、自分にとって当たり前で、「絶対的にいいもの」と思っていた論理的思考様式が決して唯一の方法ではないことがわかり、自分がよく使う思考様式を客観的に見直す機会となった。本書では、4カ国の作文教育で教えられる作文の型とその背景にある論理の型(経済領域(アメリカ)、政治領域(フランス)、法技術領域(イラン)、社会領域(日本))を取り上げて、それぞれ異なる中心的価値(目的)、主導的観点、推論の型などがあり、個々の文化的背景を持つことを指摘している。その上で、私たちはそのうちのどれか一つを絶対的な物とせず、議論の目的に合わせて多元的に4つの論理的思考を使いこなすことが重要であると主張している。 私が大学院で行なっていた研究では、問題となる自然現象のメカニズムについて仮説を立てて、数値実験を行い、仮説を検証するという論理展開であった。これは、アブダクションによる推論であり、論理展開としては、最初に主張を述べ、それを支持する材料を集めて正しさを証明するため「経済領域」の論理的思考に基づいていたと振り返る。しかし、この経済の理論は他の領域から見れば議論の余地がないといった、不完全さがあるように見える。本書の中でも主張されていることであるが、議論の目的を見定めて、その目的に合わせた思考様式を使えるようになることが大切なのだと思う。 ページ数は180ページと短く、後書きにも書かれているが、高校生からでも読めるように工夫されており、要点は表になっていたり、重要な記述は枠で囲まれているなど、主張をとても汲み取りやすかった。また、本の構成自体もとても明快で、1章で4つの領域を提示、2章で各領域の各論、3章では各領域から別の領域の論理を評価したときの違和感、終章では4つの理論を多元的に使いこなすことについて、終わりにに全体のまとめがなされている。話題作ということもあり、今なら書店でも手に入れやすいと思うのでご興味があればぜひ。 (補遺) あ、大事な要素を忘れていた。おそらく多元的思考は異なるバックグラウンドを持つ人と議論する時にも効果があるはず。他者の論理的思考に違和感を持つのはおそらく議論の時が一番多いだろうし。ただ、多元的思考ををどうやって相手と共有するかはまだまだ語られていない気もする

いるかれもん@reads-dolphin2025年3月9日読み終わった学び!感想理工系分野出身から図書館に就職し、今まで触れてこなかった人文社会学系の論文を読んだり、他の職員とディスカッションをすることがある中で、自分が当たり前だと思っていた論理的な思考展開の方法が当たり前ではないと感じることがあり、そのモヤモヤを整理するヒントになるかなと思って手に取った一冊。また、最近、読む・書く・考えることについての本に興味があったことや、本書が話題作となっていることも読もうと思った理由だった。 自分が感じていた理工学系 / 人文社会学系の思考様式の違いがわかったというわけはないけれど、自分にとって当たり前で、「絶対的にいいもの」と思っていた論理的思考様式が決して唯一の方法ではないことがわかり、自分がよく使う思考様式を客観的に見直す機会となった。本書では、4カ国の作文教育で教えられる作文の型とその背景にある論理の型(経済領域(アメリカ)、政治領域(フランス)、法技術領域(イラン)、社会領域(日本))を取り上げて、それぞれ異なる中心的価値(目的)、主導的観点、推論の型などがあり、個々の文化的背景を持つことを指摘している。その上で、私たちはそのうちのどれか一つを絶対的な物とせず、議論の目的に合わせて多元的に4つの論理的思考を使いこなすことが重要であると主張している。 私が大学院で行なっていた研究では、問題となる自然現象のメカニズムについて仮説を立てて、数値実験を行い、仮説を検証するという論理展開であった。これは、アブダクションによる推論であり、論理展開としては、最初に主張を述べ、それを支持する材料を集めて正しさを証明するため「経済領域」の論理的思考に基づいていたと振り返る。しかし、この経済の理論は他の領域から見れば議論の余地がないといった、不完全さがあるように見える。本書の中でも主張されていることであるが、議論の目的を見定めて、その目的に合わせた思考様式を使えるようになることが大切なのだと思う。 ページ数は180ページと短く、後書きにも書かれているが、高校生からでも読めるように工夫されており、要点は表になっていたり、重要な記述は枠で囲まれているなど、主張をとても汲み取りやすかった。また、本の構成自体もとても明快で、1章で4つの領域を提示、2章で各領域の各論、3章では各領域から別の領域の論理を評価したときの違和感、終章では4つの理論を多元的に使いこなすことについて、終わりにに全体のまとめがなされている。話題作ということもあり、今なら書店でも手に入れやすいと思うのでご興味があればぜひ。 (補遺) あ、大事な要素を忘れていた。おそらく多元的思考は異なるバックグラウンドを持つ人と議論する時にも効果があるはず。他者の論理的思考に違和感を持つのはおそらく議論の時が一番多いだろうし。ただ、多元的思考ををどうやって相手と共有するかはまだまだ語られていない気もする

カジノ王@tf1920072025年3月7日買った九龍ジョーさんが言及されていたので。 >アメリカ式エッセイの効率性に感心するやフランス式ディセルタシオンの俯瞰力に唸り、イラン式エンシャーのレトリックになるほどこういう手も、と。そして日本式読書感想文への不安…は見事覆され、国語テストの人物の気持ち問題、ちゃんと意味あった!

カジノ王@tf1920072025年3月7日買った九龍ジョーさんが言及されていたので。 >アメリカ式エッセイの効率性に感心するやフランス式ディセルタシオンの俯瞰力に唸り、イラン式エンシャーのレトリックになるほどこういう手も、と。そして日本式読書感想文への不安…は見事覆され、国語テストの人物の気持ち問題、ちゃんと意味あった! kryk@kykyky1900年1月1日かつて読んだお気に入りYoutubeで紹介されていて興味を持った。 演劇現場にいる身なので、日本人が海外戯曲を扱う際に、この前提を汲めているか気になった。もしくは、そもそもいらないのか。 時代によっても変わるし、調べ始めたらキリはなさそう。 いくつかの具体例があり読みやすかった。

kryk@kykyky1900年1月1日かつて読んだお気に入りYoutubeで紹介されていて興味を持った。 演劇現場にいる身なので、日本人が海外戯曲を扱う際に、この前提を汲めているか気になった。もしくは、そもそもいらないのか。 時代によっても変わるし、調べ始めたらキリはなさそう。 いくつかの具体例があり読みやすかった。