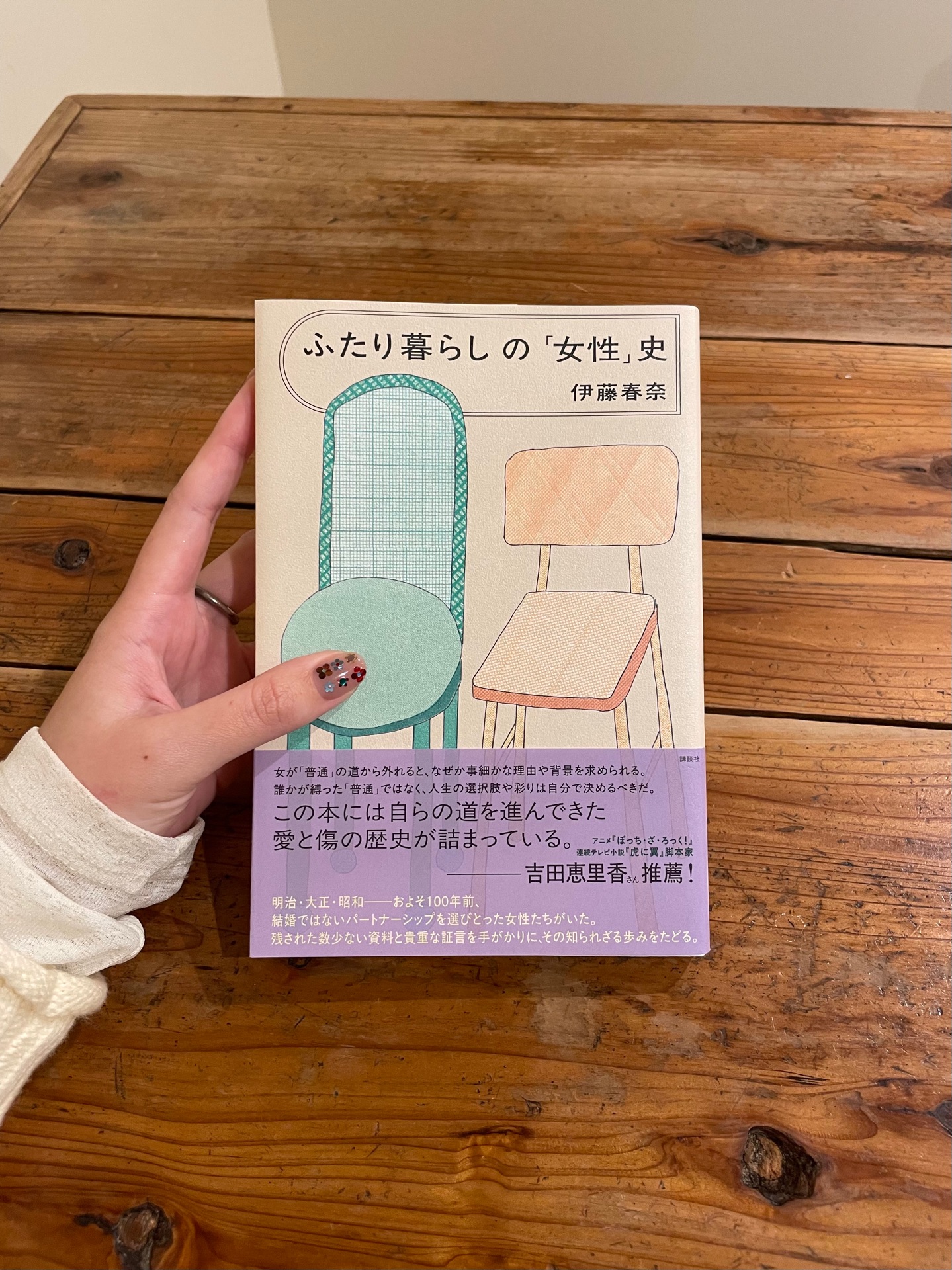

ふたり暮らしの「女性」史

164件の記録

かくり@kakuri0002025年9月30日借りてきたちょっと開いた第1章、女性初のメダリスト・人見絹枝と藤村蝶の「ふたり」を読んだ。当事は「エス」という言葉の流行りもあって、ふたりの関係は "ゴシップ" 的に話題の的になり、消費されてしまう。スポーツ選手としても「女の選手」として色々なものを背負わされ、自らも背負う事にもなってしまう苦しさ。 しかし、ふたりの関係は、他者には分からない深い絆があるのも確かだった。 "なお、いまの民法では祭祀権を「慣習に従って」継承するとされ、家制度なきいまも「墓を継ぐ=家を継ぐ」という旧来の考えが、まさに慣習として根づいている。こうしたことを踏まえると、絹江と蝶の墓は、当時の制度とも規範とも遠く離れたところ、いや対局にあったといえるのではないか。 絹江の意志を蝶が受け取って本覚寺に絹江が眠り、そして約七十年後に蝶の遺志で同じ墓に入った。そのことの意味を廣田住職にきいてみると、冒頭に紹介したように、「あそこには人見さんと、藤村蝶さんしか、入っていない」と、特異性に言及していた。またこうも述べていた。 ──「〔藤村さんとしては〕ずっと人見さんと一緒、という感覚だろうと。とにかく、人見さん自身が『死んだら藤村さんのお墓に入りたい』と言ったのがはじまりですから。それがこの寺に遺骨があるゆえんです。最初のきっかけをつくったのが人見さんだし、そこまで言われなかったら遺品まで全部、岡山に行ってるんじゃないかな」。 廣田氏は、ふたりが一般的にいわれる「友だち」「親友」という感じではないとしつつ、「誰にもわからないくらいの強い絆で結ばれていたのではないでしょうか」「〔人見さんが亡くなってから七〇年も思いが続いたということは〕わたしらには計り知れないものだと思います。" "「〔養子にしてくれというのは〕よっぽどのことですよね」とのことだった。" 【伊藤春奈『ふたり暮らしの「女性」史』講談社,2025,p.72-73】 74ページに掲載されている、蝶が1979年に残した言葉も良い。 あとまだ第2章、第3章と続くのだけど、読み切れそうにないですね…(明日返却します…)

かくり@kakuri0002025年9月30日借りてきたちょっと開いた第1章、女性初のメダリスト・人見絹枝と藤村蝶の「ふたり」を読んだ。当事は「エス」という言葉の流行りもあって、ふたりの関係は "ゴシップ" 的に話題の的になり、消費されてしまう。スポーツ選手としても「女の選手」として色々なものを背負わされ、自らも背負う事にもなってしまう苦しさ。 しかし、ふたりの関係は、他者には分からない深い絆があるのも確かだった。 "なお、いまの民法では祭祀権を「慣習に従って」継承するとされ、家制度なきいまも「墓を継ぐ=家を継ぐ」という旧来の考えが、まさに慣習として根づいている。こうしたことを踏まえると、絹江と蝶の墓は、当時の制度とも規範とも遠く離れたところ、いや対局にあったといえるのではないか。 絹江の意志を蝶が受け取って本覚寺に絹江が眠り、そして約七十年後に蝶の遺志で同じ墓に入った。そのことの意味を廣田住職にきいてみると、冒頭に紹介したように、「あそこには人見さんと、藤村蝶さんしか、入っていない」と、特異性に言及していた。またこうも述べていた。 ──「〔藤村さんとしては〕ずっと人見さんと一緒、という感覚だろうと。とにかく、人見さん自身が『死んだら藤村さんのお墓に入りたい』と言ったのがはじまりですから。それがこの寺に遺骨があるゆえんです。最初のきっかけをつくったのが人見さんだし、そこまで言われなかったら遺品まで全部、岡山に行ってるんじゃないかな」。 廣田氏は、ふたりが一般的にいわれる「友だち」「親友」という感じではないとしつつ、「誰にもわからないくらいの強い絆で結ばれていたのではないでしょうか」「〔人見さんが亡くなってから七〇年も思いが続いたということは〕わたしらには計り知れないものだと思います。" "「〔養子にしてくれというのは〕よっぽどのことですよね」とのことだった。" 【伊藤春奈『ふたり暮らしの「女性」史』講談社,2025,p.72-73】 74ページに掲載されている、蝶が1979年に残した言葉も良い。 あとまだ第2章、第3章と続くのだけど、読み切れそうにないですね…(明日返却します…)

ヤヲラ@Yawora_03022025年8月24日読み終わったこれから自分が生きていくうえでのお守りのような一冊になるだろうと思う。歴史にはならず、時間の流れのなかで埋もれようとしていたり、(周囲にとって)都合良く憶測されたり消費されていた女性たちの人生や暮らしのそのままを、筆者が誠実に書き記してくれたことに感謝します。

ヤヲラ@Yawora_03022025年8月24日読み終わったこれから自分が生きていくうえでのお守りのような一冊になるだろうと思う。歴史にはならず、時間の流れのなかで埋もれようとしていたり、(周囲にとって)都合良く憶測されたり消費されていた女性たちの人生や暮らしのそのままを、筆者が誠実に書き記してくれたことに感謝します。

ばぶちゃん@babuchan2025年8月1日買った読み終わったまた読みたい女女の話@ 電車Twitterで見かけた時から気になっていた。戦前、戦中、戦後、いろんな時代でふたり暮らしをしていた女性たちの記録。こんなに前にも、自分と自分の大切な人の生活を守って暮らしていた人たちはいたんだと感慨深く、泣きたい気持ちになる。 「関係性に付ける名前なんかより、目の前の大切な人の表情を見て生まれる感情こそが大切ではないか」「自分の安心できる大切な部屋に、大切な人だけを招き入れたい。そしてただ穏やかに暮らしたい」のような(本文引用してません、記憶でなんとなく印象を書いているだけ)まえがきの言葉たちがすごくよくて、お守りのように何度も何度も読み返してはじんわりと自分に染み込ませたいなと思う。 怖いなと思ったのは、戦中の社会では「戦いたい、戦ってこそ」と思ってしまうんだなという史実があったこと。 理不尽な怒りを持ったのは、男性社会で女性が働く権利を持つ為に、本当は不要なはずの労力を強いられていて、それにより心身ともに酷く消耗してしまうこと。(今でもそれは残っているが) 悲しさや苦しさもたくさんあるけれど、それを含めて、私にとって大切で、これからも読みたい本のひとつになった。

ばぶちゃん@babuchan2025年8月1日買った読み終わったまた読みたい女女の話@ 電車Twitterで見かけた時から気になっていた。戦前、戦中、戦後、いろんな時代でふたり暮らしをしていた女性たちの記録。こんなに前にも、自分と自分の大切な人の生活を守って暮らしていた人たちはいたんだと感慨深く、泣きたい気持ちになる。 「関係性に付ける名前なんかより、目の前の大切な人の表情を見て生まれる感情こそが大切ではないか」「自分の安心できる大切な部屋に、大切な人だけを招き入れたい。そしてただ穏やかに暮らしたい」のような(本文引用してません、記憶でなんとなく印象を書いているだけ)まえがきの言葉たちがすごくよくて、お守りのように何度も何度も読み返してはじんわりと自分に染み込ませたいなと思う。 怖いなと思ったのは、戦中の社会では「戦いたい、戦ってこそ」と思ってしまうんだなという史実があったこと。 理不尽な怒りを持ったのは、男性社会で女性が働く権利を持つ為に、本当は不要なはずの労力を強いられていて、それにより心身ともに酷く消耗してしまうこと。(今でもそれは残っているが) 悲しさや苦しさもたくさんあるけれど、それを含めて、私にとって大切で、これからも読みたい本のひとつになった。

opsun@gomi_atsume2025年7月7日第1章を読みながら、不均衡な社会の中で自立する女性の姿に祖母を思い出す。社会から向けられる好奇の眼差し、重圧についてのことを読みながら『虎に翼』のことを思い出す。奇しくも彼女の命日が8/2だと知り涙がこぼれた。私の祖母の誕生日は8/2だった。

opsun@gomi_atsume2025年7月7日第1章を読みながら、不均衡な社会の中で自立する女性の姿に祖母を思い出す。社会から向けられる好奇の眼差し、重圧についてのことを読みながら『虎に翼』のことを思い出す。奇しくも彼女の命日が8/2だと知り涙がこぼれた。私の祖母の誕生日は8/2だった。

芽キャベツ@booksandme2025年6月18日読んでる心に残る一節図書館を育てる「女」をやれない。値踏みされたくない。「女らしく」も「男らしく」も「母親らしく」もわからない。結婚したくない。子どもは産みたくない。 「家族」や血縁が息苦しい。離れたところへ行きたい。 世間が、「家族」が押し付けてくる「あるべき姿」ではない、自分でいられる部屋。そこに招き入れてもいい人とだけ、対等に暮らしたい。その関係に名前はなくていい。 (p17より引用)

芽キャベツ@booksandme2025年6月18日読んでる心に残る一節図書館を育てる「女」をやれない。値踏みされたくない。「女らしく」も「男らしく」も「母親らしく」もわからない。結婚したくない。子どもは産みたくない。 「家族」や血縁が息苦しい。離れたところへ行きたい。 世間が、「家族」が押し付けてくる「あるべき姿」ではない、自分でいられる部屋。そこに招き入れてもいい人とだけ、対等に暮らしたい。その関係に名前はなくていい。 (p17より引用)

こなもの🍞@jamsandcookies2025年5月25日読み終わった〈いまの私たちには100年前の女性たちの涙の意味が、ふとわかる瞬間がある。それは、いまの生きづらさの根がかつての家制度にあり、異性愛と家父長制の枠に押し込めようとするシステムがまだ続いているからだろう。だから、何度でも歴史と出会い直して、目の前の生を考えたい。〉(本文より)

こなもの🍞@jamsandcookies2025年5月25日読み終わった〈いまの私たちには100年前の女性たちの涙の意味が、ふとわかる瞬間がある。それは、いまの生きづらさの根がかつての家制度にあり、異性愛と家父長制の枠に押し込めようとするシステムがまだ続いているからだろう。だから、何度でも歴史と出会い直して、目の前の生を考えたい。〉(本文より)

ツカモトハナ@__hn_jmym2025年5月20日本も自分もマーブル状になる。 想像以上に昔から続く「女性」たちの抵抗。変わらない闘いと現状に、勇気と落胆が同時に来る。 ささやかな願いを守るために、断固とした意志が必要だったこと。主従と、それだけでは表現しきれない関係性。男性優位社会を生き抜く矜持のなかに、植民地主義が混ざること。 女性のふたり暮らしを描いた本に惹かれるけど、過去の女性たちがどうであったか、想像したこともなかった。小さな記録をたぐりよせて、出版してくれたから、知ることができた。 比較的(?)かろやかに自由を謳歌できるまでの、道のりの長さよ、、、 パイロットや騎手など、圧倒的に男性優位の世界で生きた女性たちの話でもある。 同僚?男性の繕い物をやってあげてた…みたいな記述が違う場所で複数出てきてぐぎぎぎ

ツカモトハナ@__hn_jmym2025年5月20日本も自分もマーブル状になる。 想像以上に昔から続く「女性」たちの抵抗。変わらない闘いと現状に、勇気と落胆が同時に来る。 ささやかな願いを守るために、断固とした意志が必要だったこと。主従と、それだけでは表現しきれない関係性。男性優位社会を生き抜く矜持のなかに、植民地主義が混ざること。 女性のふたり暮らしを描いた本に惹かれるけど、過去の女性たちがどうであったか、想像したこともなかった。小さな記録をたぐりよせて、出版してくれたから、知ることができた。 比較的(?)かろやかに自由を謳歌できるまでの、道のりの長さよ、、、 パイロットや騎手など、圧倒的に男性優位の世界で生きた女性たちの話でもある。 同僚?男性の繕い物をやってあげてた…みたいな記述が違う場所で複数出てきてぐぎぎぎ

羽佐田瑶子@yoko_hasada2025年5月15日読み終わった世間の普通に苦しめられて、どこにも居場所がなかったふたりの唯一の住まいという居場所。誰が犯していいものかと思う、彼女たちの決断をもってして、変わらない今への疑問を止めてはいけないと思う。

羽佐田瑶子@yoko_hasada2025年5月15日読み終わった世間の普通に苦しめられて、どこにも居場所がなかったふたりの唯一の住まいという居場所。誰が犯していいものかと思う、彼女たちの決断をもってして、変わらない今への疑問を止めてはいけないと思う。

よ@h___432025年5月1日読み終わった今も昔も、女性だからというだけで理不尽な思いをしなければいけないことがこの社会には多すぎる。 彼女たちを取り巻く環境と彼女たちを虐げた人たちには怒りが湧くけど、その反面、彼女たちが居場所と思える相手と出会って一緒に時間を過ごすことができていたことは微かな救いでもあるなと思った。

よ@h___432025年5月1日読み終わった今も昔も、女性だからというだけで理不尽な思いをしなければいけないことがこの社会には多すぎる。 彼女たちを取り巻く環境と彼女たちを虐げた人たちには怒りが湧くけど、その反面、彼女たちが居場所と思える相手と出会って一緒に時間を過ごすことができていたことは微かな救いでもあるなと思った。

- ふかふかページふかふか@Mt_b_page2025年4月27日買った帯に人見絹枝の名前が。大正のアニメ「茶目子の一日」に出てきたあの「人見絹枝嬢」だ。陸上選手なのは茶目子のおかげで知っていたが、改めて調べると日本人女性初のオリンピックメダリストであるとか。偉人である。 その人が女性とふたり暮らしをしていたらしい。パートナーシップ、シスターフッド、色々なことばがよぎる。 大切に読んでいきたい。