町の本屋はいかにしてつぶれてきたか(1079)

185件の記録

いるかれもん@reads-dolphin2026年2月11日読み終わった学び!うちの最寄り駅にも小さな書店があり、以前1回くらい立ち寄ったことがあるが、さほど興味のない雑誌の書棚が店内の半分を占め、書籍の品揃えも微妙だなと思いそれ以降立ち寄らなくなってしまった。普段、都内に勤めているので、よくいく本屋といえば、都心の大型書店。品揃えも良くて、店内を歩き回るだけでも気になる本が目にとまる。行くだけで楽しい。買う本は何だかんだ最近は文庫本が多い。物価高になったとはいえ、外食一食分くらいで購入できるからお手軽な価格だと思う。多分同じような読書習慣を持つ人は多いと思う。しかし、この本を読むと、そうした読書習慣の皺寄せが町の本屋を潰してきたとことがよくわかった。昨年末、最寄りの本屋も潰れてしまった。 サブタイトルにもある通り、戦後、(町の)書店が生き残りをかけて取次、出版社、公取、コンビニエンスストアなどなどと戦ってきたことが克明に描かれている。その中で印象的だったのは、書店への配本は取次が牛耳っておりベストセラーなど人気の商品は、大型書店に優先的に配本され中小書店には回ってこないこと(必要部数が届かないとか)。最寄りの本屋の品揃えが悪いのは本屋のセンスが悪いとかではなく構造上の問題だった。また、戦後の物価上場の中で書籍の価格上昇は低かったが、収益を出すためにはその分大量に刷られた。そのため輸送費が問題となるがその皺寄せも書店に。文庫本をよく買う身としては耳が痛い。図書館員としては10章のTRCについては目が離せなかった。そのほか様々な問題があったが、最終盤、最強の書店としてAmazonが登場し、町の小さな本屋どころか大型書店もろとも駆逐していく様子は読んでいて虚しくもなった。 専門的な内容であり、私自身理解できていない部分もあったが、こまめにまとめが書かれておりそこを読むだけでも価値はあると思う。(ぜひもう少し大きな版で『図解 町の本屋はいかにして潰れてきたか』とか出してほしい。)出版業界の人だけではなくて、本が好きな方であれば、こういう書籍流通の本も読んでみるのもいいのでは?

いるかれもん@reads-dolphin2026年2月11日読み終わった学び!うちの最寄り駅にも小さな書店があり、以前1回くらい立ち寄ったことがあるが、さほど興味のない雑誌の書棚が店内の半分を占め、書籍の品揃えも微妙だなと思いそれ以降立ち寄らなくなってしまった。普段、都内に勤めているので、よくいく本屋といえば、都心の大型書店。品揃えも良くて、店内を歩き回るだけでも気になる本が目にとまる。行くだけで楽しい。買う本は何だかんだ最近は文庫本が多い。物価高になったとはいえ、外食一食分くらいで購入できるからお手軽な価格だと思う。多分同じような読書習慣を持つ人は多いと思う。しかし、この本を読むと、そうした読書習慣の皺寄せが町の本屋を潰してきたとことがよくわかった。昨年末、最寄りの本屋も潰れてしまった。 サブタイトルにもある通り、戦後、(町の)書店が生き残りをかけて取次、出版社、公取、コンビニエンスストアなどなどと戦ってきたことが克明に描かれている。その中で印象的だったのは、書店への配本は取次が牛耳っておりベストセラーなど人気の商品は、大型書店に優先的に配本され中小書店には回ってこないこと(必要部数が届かないとか)。最寄りの本屋の品揃えが悪いのは本屋のセンスが悪いとかではなく構造上の問題だった。また、戦後の物価上場の中で書籍の価格上昇は低かったが、収益を出すためにはその分大量に刷られた。そのため輸送費が問題となるがその皺寄せも書店に。文庫本をよく買う身としては耳が痛い。図書館員としては10章のTRCについては目が離せなかった。そのほか様々な問題があったが、最終盤、最強の書店としてAmazonが登場し、町の小さな本屋どころか大型書店もろとも駆逐していく様子は読んでいて虚しくもなった。 専門的な内容であり、私自身理解できていない部分もあったが、こまめにまとめが書かれておりそこを読むだけでも価値はあると思う。(ぜひもう少し大きな版で『図解 町の本屋はいかにして潰れてきたか』とか出してほしい。)出版業界の人だけではなくて、本が好きな方であれば、こういう書籍流通の本も読んでみるのもいいのでは?

4画面@4gamen2026年2月10日読み終わった著者も触れているように大学のゼミで扱うタイプの書籍。解説書とも参考書ともちょっと異なる資料書の類? 書籍流通の仕組みと変遷史が戦前頃からみっちり説かれているので読み終わる頃にはちょっと疲れが…。知りたかった内容は掴めたので良し。

4画面@4gamen2026年2月10日読み終わった著者も触れているように大学のゼミで扱うタイプの書籍。解説書とも参考書ともちょっと異なる資料書の類? 書籍流通の仕組みと変遷史が戦前頃からみっちり説かれているので読み終わる頃にはちょっと疲れが…。知りたかった内容は掴めたので良し。

コウ@koutaka2026年1月30日読み終わった再販制度の成り立ちが興味深かった。 全国一律の価格で本を定価販売する再販制度。 出版業界が制度の維持を主張する理由として、文化普及の為とのお題目が掲げられてはいるが、その成り立ちは過剰な割引販売を抑制する為の業者目線のものだった。 出版業界の歴史は古く、様々な制度や取り決めで変化や改革が起こりにくい構造になっている。 しかし外的要因…インターネットの普及による主力の雑誌売上の激減、輸送運賃の値上げなどで、現在の体制を維持すること自体がもはや困難だ。 今、業界は生死にかかわる問題に直面している。 しかし、書店は魅力がある空間だと思う。 夜のショッピングモールに行くと、客がまばらかいない店も多いが、書店には人が入っていたりする。 いつの時代も人は読んで書くものだと思うし、本のニーズはあるように感じる。 何か打開策はないものかと考えさせられた。

コウ@koutaka2026年1月30日読み終わった再販制度の成り立ちが興味深かった。 全国一律の価格で本を定価販売する再販制度。 出版業界が制度の維持を主張する理由として、文化普及の為とのお題目が掲げられてはいるが、その成り立ちは過剰な割引販売を抑制する為の業者目線のものだった。 出版業界の歴史は古く、様々な制度や取り決めで変化や改革が起こりにくい構造になっている。 しかし外的要因…インターネットの普及による主力の雑誌売上の激減、輸送運賃の値上げなどで、現在の体制を維持すること自体がもはや困難だ。 今、業界は生死にかかわる問題に直面している。 しかし、書店は魅力がある空間だと思う。 夜のショッピングモールに行くと、客がまばらかいない店も多いが、書店には人が入っていたりする。 いつの時代も人は読んで書くものだと思うし、本のニーズはあるように感じる。 何か打開策はないものかと考えさせられた。

monet.@monet2026年1月24日読み終わった勉強用に。軽く調べただけでは出てこない歴史や情報が詰まっていてとても参考になった。 他業界と同様の競争原理を適用する公取のロジックとそこに乗っかりきれず持続可能な道を未だ見出せない出版業界(特に取次とほぼ全ての書店)のすれ違いが悲しい。再販制の固持って消費者ファーストの建前が大きいんだろうけど、個人的には良いものにはそれなりの対価を払いたいポリシーなのでなんだかなぁ…てか結局公取の耳触りの良い建前だし…とモヤる。 本には食品のように味があるわけじゃないので価値に見合った値付けというのが難しい。たぶん資本主義とは相性があまり良くない商材だけど、だからこそ前途多難であってもこの世に本は必要だと思う。 仮に今の構造のまま行って破綻しても本そのものがなくなることはないだろう。でも破綻を待つのは違う。そこには人間がいるので… 自分が幼い頃に通っていた町の本屋も何気なくそこにあるように見えていたけど、色んな政治的背景を抱えながらなんとか生き残っていた(今もなお)と思うと世知辛い。だけど知れてよかった。

monet.@monet2026年1月24日読み終わった勉強用に。軽く調べただけでは出てこない歴史や情報が詰まっていてとても参考になった。 他業界と同様の競争原理を適用する公取のロジックとそこに乗っかりきれず持続可能な道を未だ見出せない出版業界(特に取次とほぼ全ての書店)のすれ違いが悲しい。再販制の固持って消費者ファーストの建前が大きいんだろうけど、個人的には良いものにはそれなりの対価を払いたいポリシーなのでなんだかなぁ…てか結局公取の耳触りの良い建前だし…とモヤる。 本には食品のように味があるわけじゃないので価値に見合った値付けというのが難しい。たぶん資本主義とは相性があまり良くない商材だけど、だからこそ前途多難であってもこの世に本は必要だと思う。 仮に今の構造のまま行って破綻しても本そのものがなくなることはないだろう。でも破綻を待つのは違う。そこには人間がいるので… 自分が幼い頃に通っていた町の本屋も何気なくそこにあるように見えていたけど、色んな政治的背景を抱えながらなんとか生き残っていた(今もなお)と思うと世知辛い。だけど知れてよかった。

ロトひろろ@AI_authored_us2026年1月4日読み終わった諸悪の根源は出版社か?取次か?書店か?再販制度か?公取か?黒船のAmazonか?本を読まなくなった消費者か? 半年ほど前に話題になった本を今更読んでいる。 「飯田さんといえば、この前三宅香帆さんと『なぜはた』に関してバチバチしていたなぁ。」くらいの感覚で手に取った。 結論、別に誰も悪くない。あまりにもステークホルダー間の利害調整がうまくいっていないのだ。 町から本屋が消えていく、より大きく言えば本にまつわる構造的な問題の原因としては①再販制度(価格決定権が小売側にない)や、②見計らい配本や書店からの高い返品率をはじめとした物流の課題の2点がよく指摘されているが、この本では「書店は何と闘ってきたのか」を切り口に10程度の章で解説をしている。 既に多くの感想がネット上にあるので、ここではあまり触れられていなそうな点に関して、素人の戯言をメモしておく。 この本が出版されたのは2025年4月だそうだが、その後6月に経済産業省から「書店活性化プラン」なるものが公表されている。 そこでは「経営における効率化・省力化に関する課題」への打ち手としてRFIDの活用が言及されている。おそらく補助金を投入して今後普及させていくということなのだろう。 RFIDとは、ユニクロのレジで商品が魔法のように読み取られるアレを支えているものだ。このRFIDは、漫画を紙媒体で買っている人や一部の図書館ユーザーには既に馴染みがあるようで、漫画以外にも徐々に導入が進んでいるらしい。一方でこの技術の活用は書店レベルでは有望視されつつも前途多難なようで、誤作動やコストの問題などがまだ残っているそうだ。(要出典) さて、僕は前から書店で購入した書籍を電子でも読みたいと思い続けてきた。 奥付にでも「PDF版はこちら!」なんてQRコードを案内してほしいと思い続けていた。それが無理なら袋とじでPDF版へのアクセスキーを配布してほしいと願っていた。 けれどどう考えても無理だ。売り手にとって面倒でコストはかかるのに、なにより本が売れなくなる。だって新品で買って電子でアクセスしたら、紙はすぐに売れば新品同然で売れてしまうから。 けれどRFIDの利活用が進めばどうなるのだろう?今は物流や在庫管理の最適化が導入の主眼だと思うが(つまり、消費者よりもサプライヤー側のメリットのため)、購入したらその情報がRFID経由で送信されて、それによってアクティベートされる形で電子版にアクセスできるようにはならないのか。レジを通した段階でRFIDを無効化しないでおけば、購入者が中古市場に本を流した段階の情報も収集できて、そのタイミングで電子版へのアクセスも無効にすることはできないのか。 有識者からすれば鼻で笑うような話かもしれないが、「紙か電子か」ではなく、1度の購入でどちらでも読めるようになる日が来れば良いなあと思っている。とどのつまり、ただの消費者の妄言である。

ロトひろろ@AI_authored_us2026年1月4日読み終わった諸悪の根源は出版社か?取次か?書店か?再販制度か?公取か?黒船のAmazonか?本を読まなくなった消費者か? 半年ほど前に話題になった本を今更読んでいる。 「飯田さんといえば、この前三宅香帆さんと『なぜはた』に関してバチバチしていたなぁ。」くらいの感覚で手に取った。 結論、別に誰も悪くない。あまりにもステークホルダー間の利害調整がうまくいっていないのだ。 町から本屋が消えていく、より大きく言えば本にまつわる構造的な問題の原因としては①再販制度(価格決定権が小売側にない)や、②見計らい配本や書店からの高い返品率をはじめとした物流の課題の2点がよく指摘されているが、この本では「書店は何と闘ってきたのか」を切り口に10程度の章で解説をしている。 既に多くの感想がネット上にあるので、ここではあまり触れられていなそうな点に関して、素人の戯言をメモしておく。 この本が出版されたのは2025年4月だそうだが、その後6月に経済産業省から「書店活性化プラン」なるものが公表されている。 そこでは「経営における効率化・省力化に関する課題」への打ち手としてRFIDの活用が言及されている。おそらく補助金を投入して今後普及させていくということなのだろう。 RFIDとは、ユニクロのレジで商品が魔法のように読み取られるアレを支えているものだ。このRFIDは、漫画を紙媒体で買っている人や一部の図書館ユーザーには既に馴染みがあるようで、漫画以外にも徐々に導入が進んでいるらしい。一方でこの技術の活用は書店レベルでは有望視されつつも前途多難なようで、誤作動やコストの問題などがまだ残っているそうだ。(要出典) さて、僕は前から書店で購入した書籍を電子でも読みたいと思い続けてきた。 奥付にでも「PDF版はこちら!」なんてQRコードを案内してほしいと思い続けていた。それが無理なら袋とじでPDF版へのアクセスキーを配布してほしいと願っていた。 けれどどう考えても無理だ。売り手にとって面倒でコストはかかるのに、なにより本が売れなくなる。だって新品で買って電子でアクセスしたら、紙はすぐに売れば新品同然で売れてしまうから。 けれどRFIDの利活用が進めばどうなるのだろう?今は物流や在庫管理の最適化が導入の主眼だと思うが(つまり、消費者よりもサプライヤー側のメリットのため)、購入したらその情報がRFID経由で送信されて、それによってアクティベートされる形で電子版にアクセスできるようにはならないのか。レジを通した段階でRFIDを無効化しないでおけば、購入者が中古市場に本を流した段階の情報も収集できて、そのタイミングで電子版へのアクセスも無効にすることはできないのか。 有識者からすれば鼻で笑うような話かもしれないが、「紙か電子か」ではなく、1度の購入でどちらでも読めるようになる日が来れば良いなあと思っている。とどのつまり、ただの消費者の妄言である。

かくり@kakuri0002025年12月12日読み始めた結局、ちゃんとした対策を講じなければ「現状維持」すら到底叶わないって事ですね… > それもそのはずで「むかしは何もしなくても本が売れ、本屋が儲かった」と言われるが、実際には平均的な中小書店は1960年代後半の調査ですでに赤字だった。本屋は小売業ワーストクラスの利益率のうえ本の値段が安く、まともな商売として成り立っていなかった(「小売業」とは商品を仕入れて消費者に売る事業者のこと。どれだけ規模が大きくても「小売」と呼ぶ)。 > 都市部の大型書店も減少したことで、長年、地方の書店事情など気に留めなかった人たちもやっと「リアルで本を買える場所が減ってきている」と危機感を抱きはじめたからにすぎない。

かくり@kakuri0002025年12月12日読み始めた結局、ちゃんとした対策を講じなければ「現状維持」すら到底叶わないって事ですね… > それもそのはずで「むかしは何もしなくても本が売れ、本屋が儲かった」と言われるが、実際には平均的な中小書店は1960年代後半の調査ですでに赤字だった。本屋は小売業ワーストクラスの利益率のうえ本の値段が安く、まともな商売として成り立っていなかった(「小売業」とは商品を仕入れて消費者に売る事業者のこと。どれだけ規模が大きくても「小売」と呼ぶ)。 > 都市部の大型書店も減少したことで、長年、地方の書店事情など気に留めなかった人たちもやっと「リアルで本を買える場所が減ってきている」と危機感を抱きはじめたからにすぎない。

かくり@kakuri0002025年12月12日読み始めたやさしい!!! 他もこういう事してくれたらなぁ… "本書の第一章と第二章にまとめたことは、書店業の「基本構造」を理解する上では重要だが、ややこしい(とくに第二章)。 しんどいと感じたら「戦後書店経営史」の本編である第三章から、あるいは比較的時代が近い第六章の郊外型複合書店や第十一章のネット書店の話から、または興味のある話題から読んでもらいたい。 出版業界の制度や法律、公取の言い回しは複雑だから、「よくわからない」「つまらない」と思う部分はどんどん読み飛ばしてもらってかまわない。 ただ各章末尾には「まとめ」を置いているから、そこは読んでほしい。先に各章まとめと、「終章」を読んでもらえれば全体の見通しがよくなるかもしれない。"(p.20

かくり@kakuri0002025年12月12日読み始めたやさしい!!! 他もこういう事してくれたらなぁ… "本書の第一章と第二章にまとめたことは、書店業の「基本構造」を理解する上では重要だが、ややこしい(とくに第二章)。 しんどいと感じたら「戦後書店経営史」の本編である第三章から、あるいは比較的時代が近い第六章の郊外型複合書店や第十一章のネット書店の話から、または興味のある話題から読んでもらいたい。 出版業界の制度や法律、公取の言い回しは複雑だから、「よくわからない」「つまらない」と思う部分はどんどん読み飛ばしてもらってかまわない。 ただ各章末尾には「まとめ」を置いているから、そこは読んでほしい。先に各章まとめと、「終章」を読んでもらえれば全体の見通しがよくなるかもしれない。"(p.20

amy@note_15812025年12月1日読み終わった戦後の日本における書店業界の歴史をたどりながら、かつて全国各地に存在した「町の本屋」が衰退していった構造的な理由を、業界内部の対立や変化に焦点を当てて解説した本。 読んでいて知らなかったことがかなり書かれており、なるほどなあと思うと同時にSNSで盛り上がっている町の本屋論争みたいなものは基本的にすでに存在している問題であったり、それはそれとしてやっぱり出版社や取次のパワーが強すぎる&マチノ本屋や図書館に対して無責任すぎじゃね?と思う点がかなりあり、出版業界が斜陽産業で~と嘆いている姿を見ても、まあ無責任の結果じゃないすか?もっと消費者や本屋の側に立っていればよかったね、といういじわるなことを思ったりもしたんであった よく言われる兼本屋は今始まったことではなく、昔からアイドルのブロマイドや文房具、ちょっとしたおもちゃなどを兼ねて売っており、利益が出にくい本の代わりのそれらが利益を出していたというのは、たしかにそうだよなあと納得したんであった。個人的に本屋という場所が好きなので、なくなってほしくないなと思う

amy@note_15812025年12月1日読み終わった戦後の日本における書店業界の歴史をたどりながら、かつて全国各地に存在した「町の本屋」が衰退していった構造的な理由を、業界内部の対立や変化に焦点を当てて解説した本。 読んでいて知らなかったことがかなり書かれており、なるほどなあと思うと同時にSNSで盛り上がっている町の本屋論争みたいなものは基本的にすでに存在している問題であったり、それはそれとしてやっぱり出版社や取次のパワーが強すぎる&マチノ本屋や図書館に対して無責任すぎじゃね?と思う点がかなりあり、出版業界が斜陽産業で~と嘆いている姿を見ても、まあ無責任の結果じゃないすか?もっと消費者や本屋の側に立っていればよかったね、といういじわるなことを思ったりもしたんであった よく言われる兼本屋は今始まったことではなく、昔からアイドルのブロマイドや文房具、ちょっとしたおもちゃなどを兼ねて売っており、利益が出にくい本の代わりのそれらが利益を出していたというのは、たしかにそうだよなあと納得したんであった。個人的に本屋という場所が好きなので、なくなってほしくないなと思う

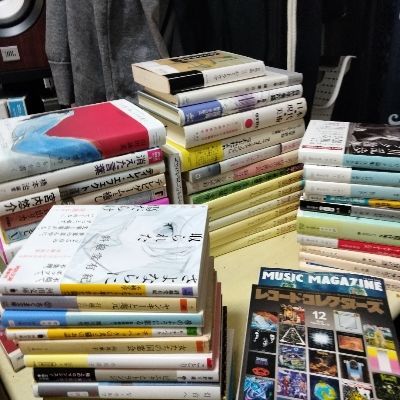

- nekomura@nekomura_mt2025年11月13日買った少し前に話題になっていた本。古本で購入。 我が町でもどんどん本屋さんがなくなっている今、自分はリトルプレスなどに関わることもある立場でもあり、実情を知りたい。

JUNGLE@jungle2025年10月31日読み始めた読んでる「スマホやインターネットのせいにするのはバカのひとつ覚えである」とのことで、いきなり頭を引っ叩かれたかのような衝撃です 出版最盛期とされた時期ですらデータを見ると書店の置かれた状況は全く芳しくない、と そもそもの業界をとりまく仕組み、法律も含めて色々原因があるそうなので、読み進めるのは非常に楽しみですが、業界に端から携わるものとしてややションボリはしています

JUNGLE@jungle2025年10月31日読み始めた読んでる「スマホやインターネットのせいにするのはバカのひとつ覚えである」とのことで、いきなり頭を引っ叩かれたかのような衝撃です 出版最盛期とされた時期ですらデータを見ると書店の置かれた状況は全く芳しくない、と そもそもの業界をとりまく仕組み、法律も含めて色々原因があるそうなので、読み進めるのは非常に楽しみですが、業界に端から携わるものとしてややションボリはしています

- ishiguro_reads@ishiguro_reads2025年10月8日読み終わった本屋の設計を終えてその意味を考え直すにあたり、「本屋」の業界構造について知ろうと手に取った。2025年に出版されただけあり、最新の動向まで含めて記載がある。 本屋だけでは儲からず別の商材・サービスを最近になり兼業するようになった、や、昔は何もしなくても本が売れた、などの一般に思われている誤解を、大量の参考文献を元に紐解いていく。 再販制と委託制により川下の本屋側が利率を決めづらいこと、見計らい配本による悪循環、2024年の配送運賃の値上げ、2028年の教科書デジタル化など、過去から現在に至る業界の流れを知ることができる。

hayata@hayata2025年10月3日読み終わった複雑すぎてサクサク読める本ではなかったが、著者はできる限り正確にまとめてくれたのだろうと感じる。それくらいに込み入っていて、ややこしく、さまざまな観点で絡みある利害がどのような問題を起こしてきたのかがわかる。短絡的にいえば、Amazon やセブンイレブンなど大きな会社が自力で課題を解決したことはすごいと思う一方、サイロ化した書店市場に関しては要所要所で公取にお伺いを立てる他ないなど、もどかしさもある。書店に限らず、サプライチェーンが出来上がっている市場には同じような問題が多かれ少なかれあるんだろうな…と。

hayata@hayata2025年10月3日読み終わった複雑すぎてサクサク読める本ではなかったが、著者はできる限り正確にまとめてくれたのだろうと感じる。それくらいに込み入っていて、ややこしく、さまざまな観点で絡みある利害がどのような問題を起こしてきたのかがわかる。短絡的にいえば、Amazon やセブンイレブンなど大きな会社が自力で課題を解決したことはすごいと思う一方、サイロ化した書店市場に関しては要所要所で公取にお伺いを立てる他ないなど、もどかしさもある。書店に限らず、サプライチェーンが出来上がっている市場には同じような問題が多かれ少なかれあるんだろうな…と。

朝胡@asahisa222025年8月10日読み終わった@ 自宅本好きの端くれとして知っておきたくて読んだが、あれだな! 一読者がどうこうできる問題では全くないことがよくわかったよ! 数値や歴史を追うのは大変だったが、その分とても勉強になった。今後、本の値上げが起きても当然だと思うだろうな

朝胡@asahisa222025年8月10日読み終わった@ 自宅本好きの端くれとして知っておきたくて読んだが、あれだな! 一読者がどうこうできる問題では全くないことがよくわかったよ! 数値や歴史を追うのは大変だったが、その分とても勉強になった。今後、本の値上げが起きても当然だと思うだろうな

1129_ymoi@1129_ymoi2025年7月17日読み終わった出版というビジネスモデルの歪さがすごい。 出版社、取次、大手チェーン書店、町の書店、そして従業員たち…誰も儲かってない…。 そして、何より様々なところで言われていることがイメージ先行のなんとなくの俗説であることが詳細に綴られている。 内容も現実も厳しいけど、とてもいい本。

1129_ymoi@1129_ymoi2025年7月17日読み終わった出版というビジネスモデルの歪さがすごい。 出版社、取次、大手チェーン書店、町の書店、そして従業員たち…誰も儲かってない…。 そして、何より様々なところで言われていることがイメージ先行のなんとなくの俗説であることが詳細に綴られている。 内容も現実も厳しいけど、とてもいい本。

マイ(カルガモBOOKS)@karugamobooks2025年7月15日読み終わった@ 紀伊國屋書店 笹塚店また本屋さんが閉店してしまう、と嘆いてばかりで、本屋の商売の構造について深く考えたこともなかったし、知ろうともしていなかった自分が恥ずかしい。本屋を愛する人はぜひ読んでください

マイ(カルガモBOOKS)@karugamobooks2025年7月15日読み終わった@ 紀伊國屋書店 笹塚店また本屋さんが閉店してしまう、と嘆いてばかりで、本屋の商売の構造について深く考えたこともなかったし、知ろうともしていなかった自分が恥ずかしい。本屋を愛する人はぜひ読んでください

- じゅんぺい@jump2025年7月13日読み終わったかつて書店に勤めていたので、当時を思い出しながら読みました。 そうだったなー とか えー今そうなってんの?! とか かつての町の本屋にお世話になった身としては寂しさを感じてしまいます。

高尾清貴@kiyotakao2025年6月23日読み終わった良書だった。 つぶれゆく町の本屋のために、何ができるのか。本書を通読して、Amazonで買わない方がいいとも、図書館で買わない方がいいど思わなかった。 あとがきの最後に、こう書かれていたことがすべてなのかも知れない。 「なくなっても、忘れない。」 奇しくも、著者が懐かしむ書店の中には、ぼくも好きな本屋さんが含まれていた。

高尾清貴@kiyotakao2025年6月23日読み終わった良書だった。 つぶれゆく町の本屋のために、何ができるのか。本書を通読して、Amazonで買わない方がいいとも、図書館で買わない方がいいど思わなかった。 あとがきの最後に、こう書かれていたことがすべてなのかも知れない。 「なくなっても、忘れない。」 奇しくも、著者が懐かしむ書店の中には、ぼくも好きな本屋さんが含まれていた。

高尾清貴@kiyotakao2025年6月19日読み始めた今日は、心を揺さぶられない系の、淡々とファクトを提示してくれる本を読もうと思って読みはじめたが、提示されるファクトが興味深い(粗利率22%に縛られたところからスタートする小売業…!)のと、ファクトを元にした論旨の切れ味がするどすぎて(「「人々が書籍を読まなくなったから本屋がつぶれている」論を本書は採用しない。」)、結局、心を揺さぶられてしまっている。(好き。)

高尾清貴@kiyotakao2025年6月19日読み始めた今日は、心を揺さぶられない系の、淡々とファクトを提示してくれる本を読もうと思って読みはじめたが、提示されるファクトが興味深い(粗利率22%に縛られたところからスタートする小売業…!)のと、ファクトを元にした論旨の切れ味がするどすぎて(「「人々が書籍を読まなくなったから本屋がつぶれている」論を本書は採用しない。」)、結局、心を揺さぶられてしまっている。(好き。)

久保みのり|書店よむにわ@kubomisan2025年6月13日読んでる読み終わった@ 自宅大型書店、小さい本屋、図書館……。こんなに違うものだとは、あい知りませんでした。新書ってほんとおもしろいな。知らないことが詰まっている。 p.237 書店は見計らいで取次から送られてくる書籍や雑誌を新刊中心に回していく流通形態になったが、図書館は開館から数年のあいだはとくに、新刊に限らず各分野の基本書や年鑑のような資料、専門家から評価の高い本を蔵書していく必要がある。

久保みのり|書店よむにわ@kubomisan2025年6月13日読んでる読み終わった@ 自宅大型書店、小さい本屋、図書館……。こんなに違うものだとは、あい知りませんでした。新書ってほんとおもしろいな。知らないことが詰まっている。 p.237 書店は見計らいで取次から送られてくる書籍や雑誌を新刊中心に回していく流通形態になったが、図書館は開館から数年のあいだはとくに、新刊に限らず各分野の基本書や年鑑のような資料、専門家から評価の高い本を蔵書していく必要がある。

渡辺洋介@yskw05142025年5月12日読み終わった2025 年を代表する 1 冊だろう。 新書ながらものすごいボリュームで読み応え充分。データバッチリ 自分語りで恐縮だが、書店(アルバイト)→取次(正社員)→版元(正社員)と経験しているので各々の立場が骨身に沁みついている。 なので、条件闘争等には触れずにおく。 分岐点となったのはやはり 1979 年 8 月の公正取引委員会から示された 「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」だろう これにより 「書店と取次、出版社は業界団体同士での交渉ではなく、各社が個別に契約するほかなくなる。結果、中小書店は出版社や市場を寡占している大手取次との要件闘争が事実上不可能になった。」P95 ただ以下の面から見るとまた違った印象も受けるのではないだろうか 「『町の本屋以外の動きを妨害して、本屋は得するだろうが、本を買う側は便利になる のを邪魔されているのでは?』その通りだ。」P93 上記は第三章「闘争する町の本屋」からだが、そんな側面もありながらの公取の指針については理解もできるのだが別の流れはなかったのかとも考える。 第十一章「ネット書店」 Amzonnに敗れたbk1 の流浪の末の消滅は大河ドラマを見ているようだった。 そして私が Amazon を使わない理由は全くもって以下のとおりである 「だが従業員や取引先を消耗させてまで効率化を徹底し、コストを削り、複雑な節税 なテクニックを駆使して現金の流出を最小化し、浮いた資金を顧客の利便性を高める 投資に回してきたから、国内事業者よりも強い」P292 もちろんこれは私的な感情であって、注文があればその先の読者の為にも可能な限りの出荷を出来るようにするのは言うまでもない。

渡辺洋介@yskw05142025年5月12日読み終わった2025 年を代表する 1 冊だろう。 新書ながらものすごいボリュームで読み応え充分。データバッチリ 自分語りで恐縮だが、書店(アルバイト)→取次(正社員)→版元(正社員)と経験しているので各々の立場が骨身に沁みついている。 なので、条件闘争等には触れずにおく。 分岐点となったのはやはり 1979 年 8 月の公正取引委員会から示された 「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」だろう これにより 「書店と取次、出版社は業界団体同士での交渉ではなく、各社が個別に契約するほかなくなる。結果、中小書店は出版社や市場を寡占している大手取次との要件闘争が事実上不可能になった。」P95 ただ以下の面から見るとまた違った印象も受けるのではないだろうか 「『町の本屋以外の動きを妨害して、本屋は得するだろうが、本を買う側は便利になる のを邪魔されているのでは?』その通りだ。」P93 上記は第三章「闘争する町の本屋」からだが、そんな側面もありながらの公取の指針については理解もできるのだが別の流れはなかったのかとも考える。 第十一章「ネット書店」 Amzonnに敗れたbk1 の流浪の末の消滅は大河ドラマを見ているようだった。 そして私が Amazon を使わない理由は全くもって以下のとおりである 「だが従業員や取引先を消耗させてまで効率化を徹底し、コストを削り、複雑な節税 なテクニックを駆使して現金の流出を最小化し、浮いた資金を顧客の利便性を高める 投資に回してきたから、国内事業者よりも強い」P292 もちろんこれは私的な感情であって、注文があればその先の読者の為にも可能な限りの出荷を出来るようにするのは言うまでもない。

おかゆ@okayu40302025年5月5日読み終わった@ ホテルネット書店のあたりがとくに興味深かったです。値下げはダメ、ポイントカードもダメと聞いてきたが、今Amazonめちゃくちゃポイント還元してるが? というあたりとかわかりやすかった。

おかゆ@okayu40302025年5月5日読み終わった@ ホテルネット書店のあたりがとくに興味深かったです。値下げはダメ、ポイントカードもダメと聞いてきたが、今Amazonめちゃくちゃポイント還元してるが? というあたりとかわかりやすかった。 おかゆ@okayu40302025年5月5日読み始めた@ カフェ出版業界にいる身としては容赦なくえぐられてます。ところで前書きで「ややこしい、わからないところは読み飛ばしていい」「先に各章のまとめと終章読んでから読むと全体の見通しが良くなる」と書かれていたり、最初に用語集があったり、読むための丁寧なアドバイスや心遣いがすごく良いと思いました。

おかゆ@okayu40302025年5月5日読み始めた@ カフェ出版業界にいる身としては容赦なくえぐられてます。ところで前書きで「ややこしい、わからないところは読み飛ばしていい」「先に各章のまとめと終章読んでから読むと全体の見通しが良くなる」と書かれていたり、最初に用語集があったり、読むための丁寧なアドバイスや心遣いがすごく良いと思いました。

Hayashi@books_8842025年5月3日読み終わったこれまでも町の本屋は大変だったし、今のままでは今後もどんどん潰れていくということがよく分かった。読者として取り組めるのは、 ・なるべく本を買う ・どんどん本が高くなるな…と感じてもそういうものとして受け入れて買う ・本屋で予約・注文し、Amazonより遅くなっても文句を言わない(利便性を求めすぎない) ・カフェ併設の本屋ではついでにコーヒーやビールなどを飲んでいく ・図書購入予算を増やすよう自治体や政治家に要望する などだろうか。

Hayashi@books_8842025年5月3日読み終わったこれまでも町の本屋は大変だったし、今のままでは今後もどんどん潰れていくということがよく分かった。読者として取り組めるのは、 ・なるべく本を買う ・どんどん本が高くなるな…と感じてもそういうものとして受け入れて買う ・本屋で予約・注文し、Amazonより遅くなっても文句を言わない(利便性を求めすぎない) ・カフェ併設の本屋ではついでにコーヒーやビールなどを飲んでいく ・図書購入予算を増やすよう自治体や政治家に要望する などだろうか。

久保みのり|書店よむにわ@kubomisan2025年5月2日読んでる版元・取次・書店の「戦争の歴史」って感じ……。大書店に向かうときと小書店に向かうときで、心持ちが変わる。そして、お買い物が投票とか応援みたいな意味を持ちはじめる。

久保みのり|書店よむにわ@kubomisan2025年5月2日読んでる版元・取次・書店の「戦争の歴史」って感じ……。大書店に向かうときと小書店に向かうときで、心持ちが変わる。そして、お買い物が投票とか応援みたいな意味を持ちはじめる。 渡辺洋介@yskw05142025年5月2日読んでる通勤読書だが従業員や取引先を消耗させてまで効率化を徹底し、コストを削り、複雑な節税テクニックを駆使して現金の流出を最小化し、浮いた資金を顧客の利便性を、高める投資に回してきたから、国内事業者よりも強い。P292 新刊部決

渡辺洋介@yskw05142025年5月2日読んでる通勤読書だが従業員や取引先を消耗させてまで効率化を徹底し、コストを削り、複雑な節税テクニックを駆使して現金の流出を最小化し、浮いた資金を顧客の利便性を、高める投資に回してきたから、国内事業者よりも強い。P292 新刊部決

渡辺洋介@yskw05142025年5月1日読んでる通勤読書しかし高齢化がすすむ町の本屋は「TS流通協同組合の最大の課題は書店のPC操作」「書店側のパソコン習得にかかっている」て書かれるレベルだった 中略 TS組合は2018年に解散する。P.287

渡辺洋介@yskw05142025年5月1日読んでる通勤読書しかし高齢化がすすむ町の本屋は「TS流通協同組合の最大の課題は書店のPC操作」「書店側のパソコン習得にかかっている」て書かれるレベルだった 中略 TS組合は2018年に解散する。P.287

久保みのり|書店よむにわ@kubomisan2025年4月30日読み始めた読んでるびちばちと「本屋経営・出版業界は難しい」と言われて、気持ちいいまである。私は本が好きだ。これからも、たくさんの新しい本を読みたい。だからこそ、この本を読まねばだ。

久保みのり|書店よむにわ@kubomisan2025年4月30日読み始めた読んでるびちばちと「本屋経営・出版業界は難しい」と言われて、気持ちいいまである。私は本が好きだ。これからも、たくさんの新しい本を読みたい。だからこそ、この本を読まねばだ。

渡辺洋介@yskw05142025年4月28日読んでる通勤読書たが、書籍商組合側が戦前、「客がすぐ行ける低層階に本屋を置くな」と迫った歴史を見るとシャワー効果はあとづけだったのではないか。P.214 新刊部決

渡辺洋介@yskw05142025年4月28日読んでる通勤読書たが、書籍商組合側が戦前、「客がすぐ行ける低層階に本屋を置くな」と迫った歴史を見るとシャワー効果はあとづけだったのではないか。P.214 新刊部決 ブックスエコーロケーション@books-echolocation2025年4月27日新刊入荷@ ブックスエコーロケーションブックスエコーロケーション、4月27日(日)オープンしております。19時まで。ご来店お待ちしております。 飯田一史『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか 知られざる書店抗争史』平凡社新書 かつて本屋は「帰り道にふらっと寄る」場所だった。だが、いつのまにか町から本屋の姿はなくなり、「わざわざ行く」場所になってしまっている。いったいいつから、どのようにして、本屋は消えていったのか? 本書では、出版社・取次・書店をめぐる取引関係、定価販売といった出版流通の基本構造を整理した上で、戦後の書店が歩んだ闘争の歴史をテーマごとにたどる。 公正取引委員会との攻防、郊外型複合書店からモール内大型書店への移り変わり、鉄道会社系書店の登場、図書館での新刊書籍の貸出、ネット書店の台頭――。 膨大なデータの分析からは、書店が直面してきた苦境と、それに抗い続けた闘争の歴史が見えてくる。「書店がつぶれていく」という問題の根幹を明らかにする一冊。 同著者の『「若者の読書離れ」というウソ』もオススメです。 #飯田一史 #町の本屋はいかにしてつぶれてきたか #信州 #長野県松本市 #松本市 #本屋 #書店 #古本屋 #ブックスエコーロケーション

ブックスエコーロケーション@books-echolocation2025年4月27日新刊入荷@ ブックスエコーロケーションブックスエコーロケーション、4月27日(日)オープンしております。19時まで。ご来店お待ちしております。 飯田一史『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか 知られざる書店抗争史』平凡社新書 かつて本屋は「帰り道にふらっと寄る」場所だった。だが、いつのまにか町から本屋の姿はなくなり、「わざわざ行く」場所になってしまっている。いったいいつから、どのようにして、本屋は消えていったのか? 本書では、出版社・取次・書店をめぐる取引関係、定価販売といった出版流通の基本構造を整理した上で、戦後の書店が歩んだ闘争の歴史をテーマごとにたどる。 公正取引委員会との攻防、郊外型複合書店からモール内大型書店への移り変わり、鉄道会社系書店の登場、図書館での新刊書籍の貸出、ネット書店の台頭――。 膨大なデータの分析からは、書店が直面してきた苦境と、それに抗い続けた闘争の歴史が見えてくる。「書店がつぶれていく」という問題の根幹を明らかにする一冊。 同著者の『「若者の読書離れ」というウソ』もオススメです。 #飯田一史 #町の本屋はいかにしてつぶれてきたか #信州 #長野県松本市 #松本市 #本屋 #書店 #古本屋 #ブックスエコーロケーション

渡辺洋介@yskw05142025年4月23日読んでる通勤読書くわえて、物価全体の上昇率と比べて出版物は価格の上昇率はかなり低いという大前提を無視した1970年代の高価格帯の書籍の値上げに対する批判的報道と公取の介入P.113 新刊見本出し作業

渡辺洋介@yskw05142025年4月23日読んでる通勤読書くわえて、物価全体の上昇率と比べて出版物は価格の上昇率はかなり低いという大前提を無視した1970年代の高価格帯の書籍の値上げに対する批判的報道と公取の介入P.113 新刊見本出し作業 渡辺洋介@yskw05142025年4月21日読んでる通勤読書取次の三大経費はスペース(施設)、人件費、運賃だ。出版社が低価格で部数が多い商品を増やすと、スペース、人件費、運賃はすべて増える。 P.31 新刊見本出し作業

渡辺洋介@yskw05142025年4月21日読んでる通勤読書取次の三大経費はスペース(施設)、人件費、運賃だ。出版社が低価格で部数が多い商品を増やすと、スペース、人件費、運賃はすべて増える。 P.31 新刊見本出し作業

-ゞ-@bunkobonsuki2025年4月20日世の中に蔓延る本屋の衰退は、インターネットの登場や読書離れといった外的要因で語られることが多い。 本著はそんな外的要因に対して「本当にそうか?」「むしろ、本に関わる業界内部における争いが原因ではないか?」と問う。 本好きは読むのが辛いかもしれない。本屋がつぶれていく過程をつぶさに見ていくのだから。しかし、それでも読んで損はないと言い切れる一冊だった。

-ゞ-@bunkobonsuki2025年4月20日世の中に蔓延る本屋の衰退は、インターネットの登場や読書離れといった外的要因で語られることが多い。 本著はそんな外的要因に対して「本当にそうか?」「むしろ、本に関わる業界内部における争いが原因ではないか?」と問う。 本好きは読むのが辛いかもしれない。本屋がつぶれていく過程をつぶさに見ていくのだから。しかし、それでも読んで損はないと言い切れる一冊だった。

散策舎@sansakusha2025年3月14日気になるまだ発売前なので分からないけど、業界の成り立ちから衰退の経緯まで定量的に分析されているようで、面白い本になりそう。書店すら潰してしまうような社会構造の批判まで踏み込んでいてほしい。

散策舎@sansakusha2025年3月14日気になるまだ発売前なので分からないけど、業界の成り立ちから衰退の経緯まで定量的に分析されているようで、面白い本になりそう。書店すら潰してしまうような社会構造の批判まで踏み込んでいてほしい。