「書くこと」の哲学 ことばの再履修

269件の記録

mugi@softfossil2026年2月16日読み終わった書くことだけじゃなく、創作に臨むマインドセットとしてもよさそう。読みたい本が増えた。 一人称についてのくだりで、小説に「私」が出てくると作者自身だと思ってしまう傾向が最近の読者に見られる…って話ちょっとびっくりした。そうなの…?

mugi@softfossil2026年2月16日読み終わった書くことだけじゃなく、創作に臨むマインドセットとしてもよさそう。読みたい本が増えた。 一人称についてのくだりで、小説に「私」が出てくると作者自身だと思ってしまう傾向が最近の読者に見られる…って話ちょっとびっくりした。そうなの…? 凡人凡愚@Bon_jin_Bong2026年2月12日読み終わった「書くこと」への向き合い方についての本。 特に一人称/三人称での小説のついての項が面白かった。「一人称」でダラダラ喋ってるのっておかしくない? って考え方、俺は常に頭の中で一人称小説みたいにダラダラ喋ってるので思ったことなかった。

凡人凡愚@Bon_jin_Bong2026年2月12日読み終わった「書くこと」への向き合い方についての本。 特に一人称/三人称での小説のついての項が面白かった。「一人称」でダラダラ喋ってるのっておかしくない? って考え方、俺は常に頭の中で一人称小説みたいにダラダラ喋ってるので思ったことなかった。

いま@mayonakayom222026年1月11日読み終わった物書きではないけれど、ことばや書くことの本はどうしても気になる。 去年ちょっと読んで置いていたけど今回はするすると読めた、タイミングが大事。

いま@mayonakayom222026年1月11日読み終わった物書きではないけれど、ことばや書くことの本はどうしても気になる。 去年ちょっと読んで置いていたけど今回はするすると読めた、タイミングが大事。

フジサン@fujisan2026年1月10日読み終わった書くという行為に対して考えていること、考えていないつもりで実は意識していることについて深く語られており、内容はとても難しかったがその取っ掛かりみたいなものには触れることができた…はず。 書くこと、言語化することについてもっと深く学んだらまた挑戦してみたい本。

フジサン@fujisan2026年1月10日読み終わった書くという行為に対して考えていること、考えていないつもりで実は意識していることについて深く語られており、内容はとても難しかったがその取っ掛かりみたいなものには触れることができた…はず。 書くこと、言語化することについてもっと深く学んだらまた挑戦してみたい本。 LUCiA@gogo2026年1月4日読み終わった読み始めはいまいち面白くなるかどうか不安だったが、途切れ途切れに読み進めるうちにどんどん面白くなっていった。文体は終始まじめに几帳面に書き続けられている。説明の例として様々な文筆家の文章が引用され、飽くことなく読んでいった。悪筆・悪文でも個性として面白く読める文章の例とか、短く分かりやすい・テンポが良いのが必ずしも良い文章と言うわけでもない、とか、1文がとてつもなく長くても悪くはない、とか、書くことについてとことん真剣に考えて書いている。そんな本を読んだ割に私はこんな文章しか書けないのだが。書くことに真摯に向き合いたくなる本だ。

LUCiA@gogo2026年1月4日読み終わった読み始めはいまいち面白くなるかどうか不安だったが、途切れ途切れに読み進めるうちにどんどん面白くなっていった。文体は終始まじめに几帳面に書き続けられている。説明の例として様々な文筆家の文章が引用され、飽くことなく読んでいった。悪筆・悪文でも個性として面白く読める文章の例とか、短く分かりやすい・テンポが良いのが必ずしも良い文章と言うわけでもない、とか、1文がとてつもなく長くても悪くはない、とか、書くことについてとことん真剣に考えて書いている。そんな本を読んだ割に私はこんな文章しか書けないのだが。書くことに真摯に向き合いたくなる本だ。

ラジオ愛好家@ezo_mino2025年12月30日読み終わった「書くこと」について何か得られるかと思い読み通したが、技術すら無い自分にはまだ読むには早過ぎたかもしれない。 この本はしばらくしてまた読み直してみたい。

ラジオ愛好家@ezo_mino2025年12月30日読み終わった「書くこと」について何か得られるかと思い読み通したが、技術すら無い自分にはまだ読むには早過ぎたかもしれない。 この本はしばらくしてまた読み直してみたい。 sayo@sayo_6002025年12月28日読み終わった面白かった。「書くこと」を再定義する、熱量のある本だった。 ロマンチックな「語りえぬもの」を「書けなさ」に短絡しないこと、というのはなかなか身につまされた。

sayo@sayo_6002025年12月28日読み終わった面白かった。「書くこと」を再定義する、熱量のある本だった。 ロマンチックな「語りえぬもの」を「書けなさ」に短絡しないこと、というのはなかなか身につまされた。

為田裕行@tamehiro2025年12月6日ブログに書いた学校、特に中学校と高校で「書くこと」がもっと増えたらいいな、と僕は思っています。伝えることの楽しさと難しさを感じてほしいというか。スローライティングという言葉がいいな、と思いました。

為田裕行@tamehiro2025年12月6日ブログに書いた学校、特に中学校と高校で「書くこと」がもっと増えたらいいな、と僕は思っています。伝えることの楽しさと難しさを感じてほしいというか。スローライティングという言葉がいいな、と思いました。

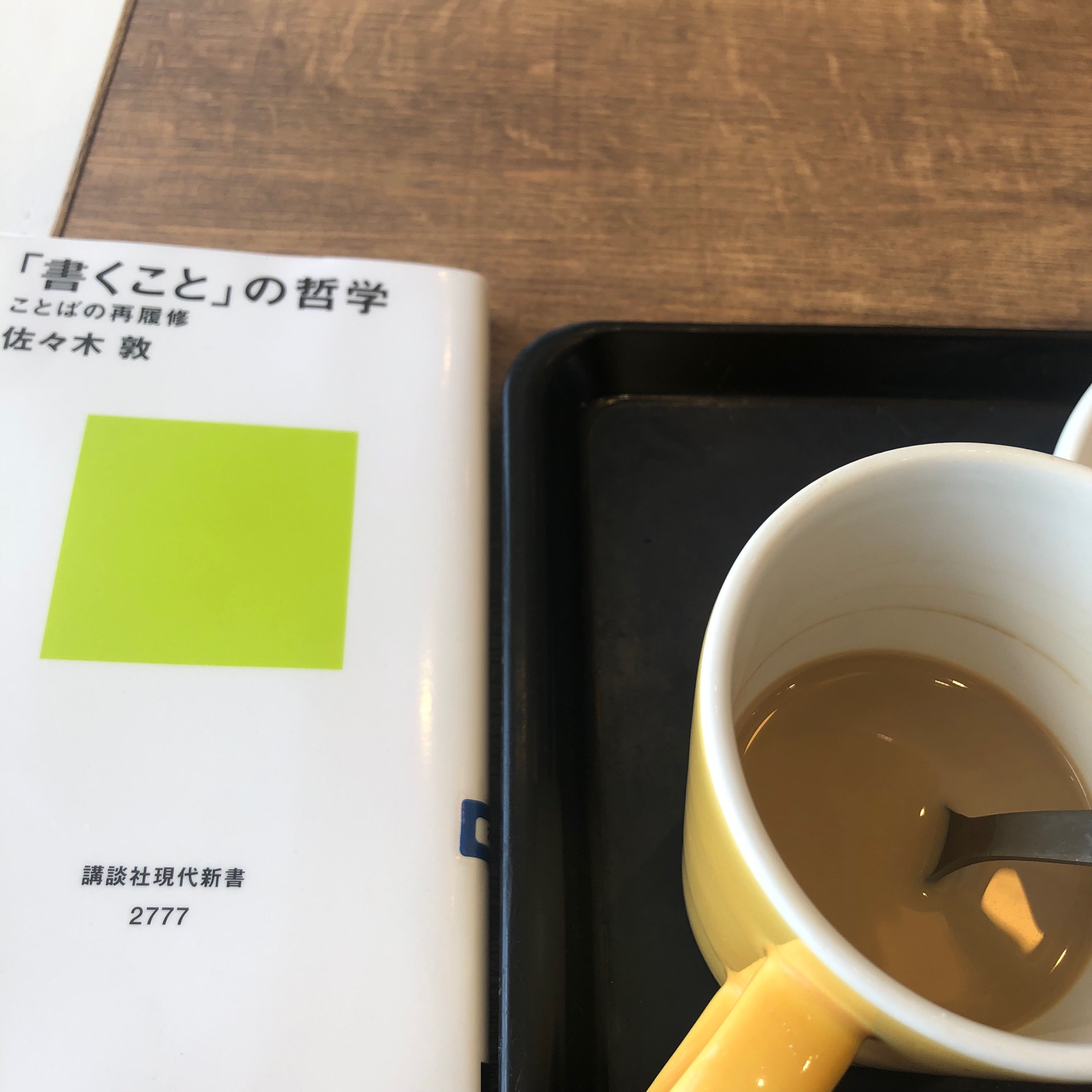

Ayyy@oOoOzzz2025年11月3日読んでる@ カフェP107 ただ無心に読むのではなくことばの模様を観察するように読んでみることが肝要です。 … その時に注意すべきは、するりと読み進めてしまえるところではなく、どこか違和感が生じた箇所、単語、言い回しに注目することです。読みの円滑な流れを一瞬、止めるような言葉に出会ったら、そこを何度か読み返し、なぜ自分がそこが気になるのかを考えてみて、答えが出なくでも、とりあえずそれを覚えておく。そこにあなた自身の言語感覚が表れていることがある。 →何で違和感を持ったのか、何に引っかかったのか、それを気にしながら読み物を読んでみるのも面白そう

Ayyy@oOoOzzz2025年11月3日読んでる@ カフェP107 ただ無心に読むのではなくことばの模様を観察するように読んでみることが肝要です。 … その時に注意すべきは、するりと読み進めてしまえるところではなく、どこか違和感が生じた箇所、単語、言い回しに注目することです。読みの円滑な流れを一瞬、止めるような言葉に出会ったら、そこを何度か読み返し、なぜ自分がそこが気になるのかを考えてみて、答えが出なくでも、とりあえずそれを覚えておく。そこにあなた自身の言語感覚が表れていることがある。 →何で違和感を持ったのか、何に引っかかったのか、それを気にしながら読み物を読んでみるのも面白そう

- 62yen@62yen2025年10月13日読み終わったよかった。たぶん仕事でもプライベートでも何かしら書いている(と自負/自覚している)人が手に取るべき本だろう。 サブタイトルの「ことばの再履修」とは言い得て妙で、ことばや書くことのマインドセットを見直すための本だから、一定の思索や実務の経験やノウハウのある(と思っている)人にこそ響くはず。逆に何らかのノウハウやマニュアルを求めている人には向かないかもしれない(そういうものも欲しくはなるが)。 上手い下手、読みやすい読みにくい、わかりやすいわかりにくい、長い短いといったことを文章の良し悪しの基準として結びつけることなく、とにかく外国語を眺めるようにつぶさに観察してみること。こういう文章が「良い」「悪い」などと安易に考えがちになってはいないか、立ち止まるきっかけになる。 「書き始める前に、読むこと。たくさん読めとも何でも読めとも言いません。けれども、読むことが書くことを邪魔すると思うのだったら、読むことをやめるのではなく、書くことを諦めたほうがいい」。

こたか@kotaka2025年10月8日読み終わった「読み終えると、なぜか『書ける自分』に変わっている!」という帯に惹かれて購入。いろいろと参考にはなったが、この本を読めば書けるというものではなかった。タイトル通り「書くこと」の哲学について本である。

こたか@kotaka2025年10月8日読み終わった「読み終えると、なぜか『書ける自分』に変わっている!」という帯に惹かれて購入。いろいろと参考にはなったが、この本を読めば書けるというものではなかった。タイトル通り「書くこと」の哲学について本である。

乖離@karu2025年9月10日読んでる半分くらい。 私にとって書くことはぐだぐだ考えてしまってめんどくさい出来れば避けたいことなんだけど、本書を読んでると反射でぱっと書くというのをしてみたくなってくる(今のところ)

乖離@karu2025年9月10日読んでる半分くらい。 私にとって書くことはぐだぐだ考えてしまってめんどくさい出来れば避けたいことなんだけど、本書を読んでると反射でぱっと書くというのをしてみたくなってくる(今のところ) Yuri@yuririri682025年9月1日読み終わった説明し難い感情とか状況ってあるなと思っていて、その「言葉未満」のものを「ことばの芽」にして、分からなくなったらまた「言葉未満」に戻して、言葉を育てる、みたいなことをやっていくと良いのかなと思った。 本書を読んで書ける自分になったかは微妙だけど、また文章書きたくなった時に読みたいなと思う。

Yuri@yuririri682025年9月1日読み終わった説明し難い感情とか状況ってあるなと思っていて、その「言葉未満」のものを「ことばの芽」にして、分からなくなったらまた「言葉未満」に戻して、言葉を育てる、みたいなことをやっていくと良いのかなと思った。 本書を読んで書ける自分になったかは微妙だけど、また文章書きたくなった時に読みたいなと思う。

アル子@yamanbalcohol2025年8月19日読み終わった単純に読み物として面白かった! 今どきの流行りに合うように、若い人の価値観に合うように…… そんな気を遣った文を書くとつまらんものしか出来上がらない。 自分にしか書けないものを書こうと勇気をもらいました。 楽しくね。

アル子@yamanbalcohol2025年8月19日読み終わった単純に読み物として面白かった! 今どきの流行りに合うように、若い人の価値観に合うように…… そんな気を遣った文を書くとつまらんものしか出来上がらない。 自分にしか書けないものを書こうと勇気をもらいました。 楽しくね。

精神科医ぴー@PARTY_chan2025年8月5日読んでる「読むことが書くことを邪魔すると思うのなら、読むことを諦めるのではなく、書くことを諦めた方がいい」。 そうねえ。そのくらい大変なことであるという自覚はした方がいいのかもしれないですね。

精神科医ぴー@PARTY_chan2025年8月5日読んでる「読むことが書くことを邪魔すると思うのなら、読むことを諦めるのではなく、書くことを諦めた方がいい」。 そうねえ。そのくらい大変なことであるという自覚はした方がいいのかもしれないですね。

精神科医ぴー@PARTY_chan2025年8月5日読んでる講義的な内容だし、新しい切り口での内容だから、おもしろいポイントをメモしようとすると全てになってしまう😂読み返すというよりまとめを作った方がいいかもしれないな。レジュメ的な。

精神科医ぴー@PARTY_chan2025年8月5日読んでる講義的な内容だし、新しい切り口での内容だから、おもしろいポイントをメモしようとすると全てになってしまう😂読み返すというよりまとめを作った方がいいかもしれないな。レジュメ的な。

ショートストップ@tabine_sora2025年7月25日読み終わった「「次の一文」を更新し続けるためにこそ、読み直しと書き換えを絶えず繰り返し必要があるのです。私は全部書き終わってから推敲するよりも、こうした細かい行きつ戻りつの方がはるかに有効だと思っています。自分の内なる「作者」と「読者」に対話をさせながら書いていくこと。そしてこの「対話」は何よりもまず楽しくなければならない。」 「結末は世界の終わりではない、もし始まりなのだと考えてみること。言い換えれば、それは要するに、とりあえずの終わりに過ぎない。読者から読者へと手渡されるバトンが「結末」なのであって、そこがゴールなのではない」 来た球を打ち返す脊髄反射 書き留められたメモとフレーズが持つ「潜在性」と「喚起力」

ショートストップ@tabine_sora2025年7月25日読み終わった「「次の一文」を更新し続けるためにこそ、読み直しと書き換えを絶えず繰り返し必要があるのです。私は全部書き終わってから推敲するよりも、こうした細かい行きつ戻りつの方がはるかに有効だと思っています。自分の内なる「作者」と「読者」に対話をさせながら書いていくこと。そしてこの「対話」は何よりもまず楽しくなければならない。」 「結末は世界の終わりではない、もし始まりなのだと考えてみること。言い換えれば、それは要するに、とりあえずの終わりに過ぎない。読者から読者へと手渡されるバトンが「結末」なのであって、そこがゴールなのではない」 来た球を打ち返す脊髄反射 書き留められたメモとフレーズが持つ「潜在性」と「喚起力」

離乳食@munimuni2025年7月23日かつて読んだ文章を書くことはほとんど絶望的なことである、少なくとも私にとっては。なぜなら迷うしキツし疲れるし面白くないし、何より、才能がないことをわざわざ長い時間、教えてもらうことになる。 しかしそんな気分の中もっとも悪質なのは、私が文章を書くという行為を好きだということだ。少しの希望がチラつく。この本は、そんな希望を、論理的に肯定してくれる本だと思う。 買おっかな〜

離乳食@munimuni2025年7月23日かつて読んだ文章を書くことはほとんど絶望的なことである、少なくとも私にとっては。なぜなら迷うしキツし疲れるし面白くないし、何より、才能がないことをわざわざ長い時間、教えてもらうことになる。 しかしそんな気分の中もっとも悪質なのは、私が文章を書くという行為を好きだということだ。少しの希望がチラつく。この本は、そんな希望を、論理的に肯定してくれる本だと思う。 買おっかな〜

- 篠田真貴子@makikoshinoda2025年7月21日読み終わった第一部は「書く」観点で様々な小説の引用と解説があり、知的刺激になった。第二部は実際書くプロセスにおける構えを説く。本の終わりは、読者にとって実は始まりである、そう思うと書き終えることは少し軽くなるのではないか、との指摘は覚えておきたい。

朝稲 青沙@aosaaosayomuyomu2025年7月17日読み始めたとりあえず50ページほど読んだ。高橋源一郎から始まり、大江健三郎、谷川俊太郎、村上春樹へと連綿と受け継がれる本当のことを書くということついて。本当のことを書く。書かない。書いた先の未来。『風の歌を聴け』を一冊丸ごと書き写している途中だというのもあって染み入るものがある。

朝稲 青沙@aosaaosayomuyomu2025年7月17日読み始めたとりあえず50ページほど読んだ。高橋源一郎から始まり、大江健三郎、谷川俊太郎、村上春樹へと連綿と受け継がれる本当のことを書くということついて。本当のことを書く。書かない。書いた先の未来。『風の歌を聴け』を一冊丸ごと書き写している途中だというのもあって染み入るものがある。

しらすアイス@shirasu_aisu2025年7月12日読み終わったプロの方が「書く」という一連の動作をどのように分解し、どこに気合いを入れるのか、の一例を知ることができて、自分も書くことに対して少しだけ意識的になれた気がする

しらすアイス@shirasu_aisu2025年7月12日読み終わったプロの方が「書く」という一連の動作をどのように分解し、どこに気合いを入れるのか、の一例を知ることができて、自分も書くことに対して少しだけ意識的になれた気がする

mal@K__mal2025年7月9日買った読み終わった感想最後の「他者」に関する部分が特に良かった。私が作品を読むときにも、(特に仕事で)物を書くときにも大切にしたいと考えているスタンス。今一度しっかり心に刻んでおこうと思う。

mal@K__mal2025年7月9日買った読み終わった感想最後の「他者」に関する部分が特に良かった。私が作品を読むときにも、(特に仕事で)物を書くときにも大切にしたいと考えているスタンス。今一度しっかり心に刻んでおこうと思う。

朝稲 青沙@aosaaosayomuyomu2025年7月7日買った本屋B&Bでのこちらの本のイベントを見つけ、初めてのイベント予約。イベントに行くからには、と買った。ここ3年間小説を書きまくっていて、いかにプロットなどに頼らず即興で書くか、上から塊ごと降ろすか、無意識と通じるか、みたいなところを試行錯誤して実践しているので、参考になりそうな気がした…………。

朝稲 青沙@aosaaosayomuyomu2025年7月7日買った本屋B&Bでのこちらの本のイベントを見つけ、初めてのイベント予約。イベントに行くからには、と買った。ここ3年間小説を書きまくっていて、いかにプロットなどに頼らず即興で書くか、上から塊ごと降ろすか、無意識と通じるか、みたいなところを試行錯誤して実践しているので、参考になりそうな気がした…………。 こばりゅう@kobaryu2025年7月5日読み始めた『「書くこと」の哲学』を買った日に、ちょうどDAIKANYAMA Book Trackで紹介されていて、驚きうれしかったです。 https://open.spotify.com/episode/0SMwnYzvrPHj77xgmo5YB4?si=8IdTqSfaT3a3Zj42hpU4sA

こばりゅう@kobaryu2025年7月5日読み始めた『「書くこと」の哲学』を買った日に、ちょうどDAIKANYAMA Book Trackで紹介されていて、驚きうれしかったです。 https://open.spotify.com/episode/0SMwnYzvrPHj77xgmo5YB4?si=8IdTqSfaT3a3Zj42hpU4sA

ちょこれーと*@5_ogd2025年7月4日読んでる『他人のことばを学んだり、他人が書いたことばを読む以前に、まず自分自身が持ち合わせていることばを、さしあたり日本語で書いた/書かれたことばを、ルーペで奇妙な生物を観察するように、天体望遠鏡で遠くの星を拡大するように、見つめ直してみること。』 まずは自分の言葉を見る。 人の言葉に埋もれてしまう前に。 ●膾炙(かいしゃ):《「膾」はなます、「炙」はあぶり肉のこと。いずれも味がよく、多くの人の口に喜ばれることから》世の人々の評判になって知れ渡ること。 「ことば未満」 ➡︎文字通り、まだ「ことば」の形を取っていない感情、感覚、感触、イメージなどのこと。漠然としてはいるが、だがそこには何かがあって、ことばとして出力されるのを待っている、という感じ。 「ことばの芽」 ➡︎少し先に進んでいて、すでに言語の形を取り始めているものの、まだちゃんとしたまとまり(構造)や繋がり(論理=ロジック)を持ってはおらず、単語選び(語彙)や表現(修辞=レトリック)も吟味されていない段階。ひとつのキーワードだったり、数行の未完成の文章だったり、箇条書きされたメモだったりする。 『「ことば未満」と「ことばの芽」を行きつ戻りつしながら、「語りえぬ」と「語りえる」の二者択一に、陥らないように注意しつつ、とにかく語ってみる/書いてみること。』

ちょこれーと*@5_ogd2025年7月4日読んでる『他人のことばを学んだり、他人が書いたことばを読む以前に、まず自分自身が持ち合わせていることばを、さしあたり日本語で書いた/書かれたことばを、ルーペで奇妙な生物を観察するように、天体望遠鏡で遠くの星を拡大するように、見つめ直してみること。』 まずは自分の言葉を見る。 人の言葉に埋もれてしまう前に。 ●膾炙(かいしゃ):《「膾」はなます、「炙」はあぶり肉のこと。いずれも味がよく、多くの人の口に喜ばれることから》世の人々の評判になって知れ渡ること。 「ことば未満」 ➡︎文字通り、まだ「ことば」の形を取っていない感情、感覚、感触、イメージなどのこと。漠然としてはいるが、だがそこには何かがあって、ことばとして出力されるのを待っている、という感じ。 「ことばの芽」 ➡︎少し先に進んでいて、すでに言語の形を取り始めているものの、まだちゃんとしたまとまり(構造)や繋がり(論理=ロジック)を持ってはおらず、単語選び(語彙)や表現(修辞=レトリック)も吟味されていない段階。ひとつのキーワードだったり、数行の未完成の文章だったり、箇条書きされたメモだったりする。 『「ことば未満」と「ことばの芽」を行きつ戻りつしながら、「語りえぬ」と「語りえる」の二者択一に、陥らないように注意しつつ、とにかく語ってみる/書いてみること。』 停好@ODAQ2025年7月4日読み終わった面白かったー、準備と本番は違う、何度もバージョンアップさせると思って書き切る、段落単位で読み返しつつ書く、みたいな新しい書き方を知れてよかった 最後の方に紹介されたSF「バベル オックスフォード翻訳家革命秘史」も気になる

停好@ODAQ2025年7月4日読み終わった面白かったー、準備と本番は違う、何度もバージョンアップさせると思って書き切る、段落単位で読み返しつつ書く、みたいな新しい書き方を知れてよかった 最後の方に紹介されたSF「バベル オックスフォード翻訳家革命秘史」も気になる

読書猫@bookcat2025年7月2日読み終わった(他文献からの引用) “美しい書物はどれも一種の外国語で書かれている。 マルセル・プルースト「サント=ブーヴに反論する」” “ある言語で小説を書くということは、その言語が現在多くの人によって使われている姿をなるべく真似するということではない。同時代の人たちが美しいと信じている姿をなぞってみせるということでもない。むしろ、その言語の中に潜在しながらまだ誰も見たことのない姿を引き出して見せることの方が重要だろう。そのことによって言語表現の可能性と不可能性という問題に迫るためには、母語の外部に出ることが一つの有力な戦略になる。もちろん、外に出る方法はいろいろあり、外国語の中に入ってみるというのは、そのうちの一つの方法に過ぎない。 多和田葉子『エクソフォニー 母語の外へ出る旅』” “木のようなにおいがしていた。部屋のすみは暗かったけど、ボクは窓を見ることができた。ボクはそこにしゃがんで、スリッパを持っていた。ボクはスリッパを見ることができなかったけど、ボクの手は見ることができ、ボクは夜が来るのを聞くことができ、手はスリッパを見ていたけどボクは自分では見ることができなかったけど、手はスリッパを見ることができて、ボクはしゃがんで夜が来るのを聞いていた。 フォークナー『響きと怒り』” (本文抜粋) “読者が読むことをやめられず、最後まで読み通させる「技術」はストーリーテリングだけではない。物語とは別の、ことば自体の力というものがあると思うのです。” “この世界に「自分」以外のものが無数に存在しているという事実を、そんなことは当然でしょうと嗤ってスルーせず、あらためてもう一度、何度となく、できるだけ真に受けて考えてみること、それこそが「書くこと」の根元に触れることだと私は思います。”

読書猫@bookcat2025年7月2日読み終わった(他文献からの引用) “美しい書物はどれも一種の外国語で書かれている。 マルセル・プルースト「サント=ブーヴに反論する」” “ある言語で小説を書くということは、その言語が現在多くの人によって使われている姿をなるべく真似するということではない。同時代の人たちが美しいと信じている姿をなぞってみせるということでもない。むしろ、その言語の中に潜在しながらまだ誰も見たことのない姿を引き出して見せることの方が重要だろう。そのことによって言語表現の可能性と不可能性という問題に迫るためには、母語の外部に出ることが一つの有力な戦略になる。もちろん、外に出る方法はいろいろあり、外国語の中に入ってみるというのは、そのうちの一つの方法に過ぎない。 多和田葉子『エクソフォニー 母語の外へ出る旅』” “木のようなにおいがしていた。部屋のすみは暗かったけど、ボクは窓を見ることができた。ボクはそこにしゃがんで、スリッパを持っていた。ボクはスリッパを見ることができなかったけど、ボクの手は見ることができ、ボクは夜が来るのを聞くことができ、手はスリッパを見ていたけどボクは自分では見ることができなかったけど、手はスリッパを見ることができて、ボクはしゃがんで夜が来るのを聞いていた。 フォークナー『響きと怒り』” (本文抜粋) “読者が読むことをやめられず、最後まで読み通させる「技術」はストーリーテリングだけではない。物語とは別の、ことば自体の力というものがあると思うのです。” “この世界に「自分」以外のものが無数に存在しているという事実を、そんなことは当然でしょうと嗤ってスルーせず、あらためてもう一度、何度となく、できるだけ真に受けて考えてみること、それこそが「書くこと」の根元に触れることだと私は思います。”

ちょこれーと*@5_ogd2025年6月30日読んでる『「日本の内側でしか通用しない言語」であるということも、日本語の「特徴」であり「条件」のひとつです。』 当たり前のことだけど、よくよく考えたら日本語は日本でしか使用されないマイナーな言語で、その上昨今は人口減少が叫ばれているのだから絶滅に瀕していると言っても過言ではないのかもしれない。 『ことばの使い方を学ぶこと、書くことを学ぶこと、言語表現を学ぶことの目的は、究極的には、自分が自分だからこそ書けることば、ある意味では自分にしか書けない文章を書けるようになることだと思います。それを個性や魅力と呼んでもいいですが、私は必然性と呼びたい。書かれる必然性のあることば、この世界に生まれ出る必然性を持った、自分のことばを紡ぐこと。』 必然性。すごく強い言葉だ。 自分のことば。紡げるようにしていきたい。 ●必然性:そうなることが確実であって、それ以外ではありえない、ということ。

ちょこれーと*@5_ogd2025年6月30日読んでる『「日本の内側でしか通用しない言語」であるということも、日本語の「特徴」であり「条件」のひとつです。』 当たり前のことだけど、よくよく考えたら日本語は日本でしか使用されないマイナーな言語で、その上昨今は人口減少が叫ばれているのだから絶滅に瀕していると言っても過言ではないのかもしれない。 『ことばの使い方を学ぶこと、書くことを学ぶこと、言語表現を学ぶことの目的は、究極的には、自分が自分だからこそ書けることば、ある意味では自分にしか書けない文章を書けるようになることだと思います。それを個性や魅力と呼んでもいいですが、私は必然性と呼びたい。書かれる必然性のあることば、この世界に生まれ出る必然性を持った、自分のことばを紡ぐこと。』 必然性。すごく強い言葉だ。 自分のことば。紡げるようにしていきたい。 ●必然性:そうなることが確実であって、それ以外ではありえない、ということ。

ちょこれーと*@5_ogd2025年6月25日買ったSNSにて講談社の新刊として紹介されていた本。給料日に絶対買おうと決めていた。 導入だけ少し読んでみたところ、第一章では言語学についても触れているよう…読むの楽しみ!「書くこと」に関して極めたいと思ったからには、きちんと勉強して書けるようになっていきたい。読むぞ!書くぞ!

ちょこれーと*@5_ogd2025年6月25日買ったSNSにて講談社の新刊として紹介されていた本。給料日に絶対買おうと決めていた。 導入だけ少し読んでみたところ、第一章では言語学についても触れているよう…読むの楽しみ!「書くこと」に関して極めたいと思ったからには、きちんと勉強して書けるようになっていきたい。読むぞ!書くぞ!

しらすアイス@shirasu_aisu2025年6月24日買った読み始めた飛び込んだ本屋で衝動買いしてしまった。買ってしまったからにはしっかり読んで、少しでも書けるようになりたい。第一講によると、究極の目的は「自分が自分だからこそ書けることば」、書かれる必然性のある文章を書けるようになること、だそう

しらすアイス@shirasu_aisu2025年6月24日買った読み始めた飛び込んだ本屋で衝動買いしてしまった。買ってしまったからにはしっかり読んで、少しでも書けるようになりたい。第一講によると、究極の目的は「自分が自分だからこそ書けることば」、書かれる必然性のある文章を書けるようになること、だそう ¥11,025@110252025年6月22日読み始めたちょっと開いた畑に行ってアーシング🐰🥹✨土、空、緑。じゃがいもとレタスを収穫しました🥔HEADZ佐々木さんの本、帰り道の渋滞の中で読み始めてみた。

¥11,025@110252025年6月22日読み始めたちょっと開いた畑に行ってアーシング🐰🥹✨土、空、緑。じゃがいもとレタスを収穫しました🥔HEADZ佐々木さんの本、帰り道の渋滞の中で読み始めてみた。