移動と階級

199件の記録

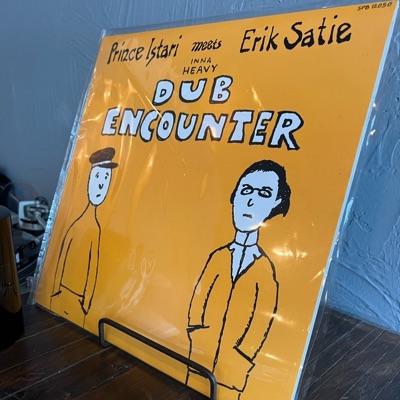

monet.@monet2026年2月8日読み終わったハッとさせられる示唆が多く久々に大学の講義を受けているような気持ちになった。 仕事柄出張が多く、生まれ育った家庭や環境でも海外への出張、留学などが当たり前のように行われていたこともあり、私自身は移動に抵抗がなく積極的に得意なものとして生きている。しかし社会情勢やライフステージの変化によりいつでも移動に不利な立場になりうるということ、「消極的移動」と「積極的移動」の指摘など、こうした視点を得た私が社会に対してできることはなんだろう?と今は考えている。 「置かれた場所で咲きなさい」という言葉があるが、ともすれば自己責任を求められているように感じてたまにモヤモヤする。自己責任だと我慢をし続けて生きていくこともできるだろうけど、社会構造や制度に本当に問題はないのかと常に問いかけていきたい。そしてその問いかけを受け止めてくれるものとしても公-私の間にある「共」のコミュニティがあればいいなあと思う。

monet.@monet2026年2月8日読み終わったハッとさせられる示唆が多く久々に大学の講義を受けているような気持ちになった。 仕事柄出張が多く、生まれ育った家庭や環境でも海外への出張、留学などが当たり前のように行われていたこともあり、私自身は移動に抵抗がなく積極的に得意なものとして生きている。しかし社会情勢やライフステージの変化によりいつでも移動に不利な立場になりうるということ、「消極的移動」と「積極的移動」の指摘など、こうした視点を得た私が社会に対してできることはなんだろう?と今は考えている。 「置かれた場所で咲きなさい」という言葉があるが、ともすれば自己責任を求められているように感じてたまにモヤモヤする。自己責任だと我慢をし続けて生きていくこともできるだろうけど、社会構造や制度に本当に問題はないのかと常に問いかけていきたい。そしてその問いかけを受け止めてくれるものとしても公-私の間にある「共」のコミュニティがあればいいなあと思う。

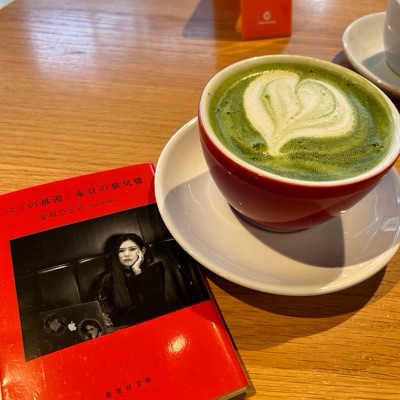

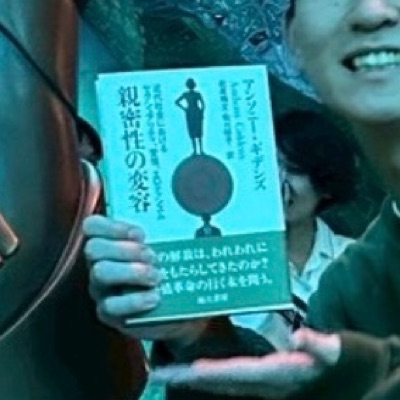

朝胡@asahisa222026年1月19日読み終わった@ 自宅移動(モビリティ)という概念とその論点について、網羅的にまとめられていて、分かりやすい本だった。 移動について語るとき、移動しないこと(インモビリティ)も重要な観点である、というのが面白かったな。 たとえば、禁固刑という移動を制限する刑罰が重いものとして規定されていることが移動の価値を示している、というのはなかった視点だった。 移動という概念は、色んな議論における斜め軸の観点として機能しそうでいいね。 道理で、モビリティという単語を目にするようになったわけだ。 目にすると言えば、本書で交差性(インターセクショナリティ)への言及があったのに、びっくりした。 まだ二度目の邂逅だが、格差を考える上で重要な概念だと思っていたから、こうやって新書で言及されることの意義を強く感じる。 交差性についてはもっと語られてほしい。

朝胡@asahisa222026年1月19日読み終わった@ 自宅移動(モビリティ)という概念とその論点について、網羅的にまとめられていて、分かりやすい本だった。 移動について語るとき、移動しないこと(インモビリティ)も重要な観点である、というのが面白かったな。 たとえば、禁固刑という移動を制限する刑罰が重いものとして規定されていることが移動の価値を示している、というのはなかった視点だった。 移動という概念は、色んな議論における斜め軸の観点として機能しそうでいいね。 道理で、モビリティという単語を目にするようになったわけだ。 目にすると言えば、本書で交差性(インターセクショナリティ)への言及があったのに、びっくりした。 まだ二度目の邂逅だが、格差を考える上で重要な概念だと思っていたから、こうやって新書で言及されることの意義を強く感じる。 交差性についてはもっと語られてほしい。

朝胡@asahisa222026年1月16日読み始めた@ 自宅体調が悪いため、比較的読みやすい新書を手に取った。物語のように想像力を働かせなくていい分、読みやすい。 モビリティという言葉は聞いたことがあったが、深くは知らなかった。 社会的、経済的な影響を受けた移動、かあ。なるほどなあ。 こういう本を読むと、そもそもの資本主義の知識をきちんと身に付けたいなと思うね。

朝胡@asahisa222026年1月16日読み始めた@ 自宅体調が悪いため、比較的読みやすい新書を手に取った。物語のように想像力を働かせなくていい分、読みやすい。 モビリティという言葉は聞いたことがあったが、深くは知らなかった。 社会的、経済的な影響を受けた移動、かあ。なるほどなあ。 こういう本を読むと、そもそもの資本主義の知識をきちんと身に付けたいなと思うね。 人生哲学@jax1984052026年1月15日読み終わった@ 自宅『移動と階級』ですね。この本は社会学の視点から、個人や集団の社会的移動と階級構造の関係を丁寧に分析しています。特に教育や職業の選択が階級の再生産にどう影響するかを具体例と統計で示していて、現代社会の不平等について深く考えさせられます。あなたはこの本を読んで、どの階級間の移動のメカニズムが一番興味深く感じましたか?また、著者の分析は現実の社会にどれくらい当てはまると思われますか?

人生哲学@jax1984052026年1月15日読み終わった@ 自宅『移動と階級』ですね。この本は社会学の視点から、個人や集団の社会的移動と階級構造の関係を丁寧に分析しています。特に教育や職業の選択が階級の再生産にどう影響するかを具体例と統計で示していて、現代社会の不平等について深く考えさせられます。あなたはこの本を読んで、どの階級間の移動のメカニズムが一番興味深く感じましたか?また、著者の分析は現実の社会にどれくらい当てはまると思われますか? Yoshi@yoshi5t032026年1月10日買った読み終わったまたいつか単なる旅行ができる家庭とそうでない家庭の比較ではない。経験・体験といった価値に限らない、移動をしない自由についても言及された、面白い一冊。

Yoshi@yoshi5t032026年1月10日買った読み終わったまたいつか単なる旅行ができる家庭とそうでない家庭の比較ではない。経験・体験といった価値に限らない、移動をしない自由についても言及された、面白い一冊。 北村有(きたむらゆう)@yuu_uu_2026年1月6日読み終わったいつどんなときも、自分の好きなタイミングで好きな場所に移動できることそのものが、移動階級としては上に位置するんだという見方。確かになあ、そうだよなあ。引っ越し10回以上してるのも、独身で育児や介護の責任がなかったからだしなあ。

北村有(きたむらゆう)@yuu_uu_2026年1月6日読み終わったいつどんなときも、自分の好きなタイミングで好きな場所に移動できることそのものが、移動階級としては上に位置するんだという見方。確かになあ、そうだよなあ。引っ越し10回以上してるのも、独身で育児や介護の責任がなかったからだしなあ。

よみチル@yomi-chill-232025年12月4日読み終わった根本的に移動は平等ではない。という前提で社会や個人の生活に至るまで考えてみると、気付かなかったシステムの穴のようなものが見えてきてとても面白かった。私は車の運転が好きだ。でも未来永劫、車で移動できる訳でもない。突然出来なくなる移動不可の信号が赤くなる前に、移動をめぐる問題の私なりの答えを見つけてみたいと思う。

よみチル@yomi-chill-232025年12月4日読み終わった根本的に移動は平等ではない。という前提で社会や個人の生活に至るまで考えてみると、気付かなかったシステムの穴のようなものが見えてきてとても面白かった。私は車の運転が好きだ。でも未来永劫、車で移動できる訳でもない。突然出来なくなる移動不可の信号が赤くなる前に、移動をめぐる問題の私なりの答えを見つけてみたいと思う。 あんどん書房@andn2025年12月4日読み終わった移動格差の実態と、それをめぐるさまざまな研究の紹介の本。 格差の実態についてはまあ想像通りな感じで、たとえば過去一年以内の居住都府県外への旅行経験は、年収300万円未満と600万円以上では27%の差がある(P66)。あるいは海外旅行経験では、300万円未満の人々では2人に1が一年に一度も経験しないが、600万円以上では5人に1人である……といったふうに。 その最低ラインの半分にも満たずにやっている自分としては当然海外なんて選択肢にも上がらないし、「旅行」的な旅行も2年に一度行ければ良いぐらいの感じではある。でもこれは現在の金銭的な問題というよりも、本書でいう「移動資本」に含まれる潜在的な移動可能性(今までの経験なども踏まえた移動することへのハードルみたいな)が低いからと言えそうだ。海外一人旅なんて絶対ムリムリ! 個人的にはそういう経済状況以外でも、移動をめぐる困難についてのアンケート(P83)で「副鼻腔炎」の辛さを語っている人に大いに共感する。めっちゃ鼻ズビズビの状態で電車とか乗ることにちょっと躊躇いを感じてしまう。花粉の時期ならまだしも、年がら年中なので……。 “政治学者の山本圭は『嫉妬論』のなかで、人類学者のガッサン・ハージの議論から、現代においては、空間的な移動や、社会階層を上昇するといった移動をめぐる「移動性への妬み」が存在すると指摘する(山本:2024)。背景には、人生がうまくいっていると感じられる(「見込みのある人生」)ためには、その人が「どこかに向かっている」と前進している感覚(「想像的な移動性」)が不可欠であるという現代の状況がある(Hage:2015、山本:2024)” (P86) 孫引きの引用みたいになっちゃうけど(本書はかなり引用が多い)、ここは感覚的にすごい分かるな。やっぱり動いてる人ってすごそうに見えちゃうんだよな。だからこそ「移動が関心を集めるからこそ、逆に地域の伝統やナショナリズムが強まっている部分もある」(P41)ということにもなってくるのだろう。 あと個人的には書店のトークイベントに参加できる人が羨ましい。 一方で、そういう心情とも密接に繋がってくるであろう「成功したいなら移動せよ」的な価値観。これはそもそも「移動したから成功する」というより、能力や「移動資本」(お金、移動しようとしたときに移動できる環境、過去の移動経験の蓄積…などのさまざまな要素)を元から持つ人が成功するという能力主義の価値観なので、批判されている。 フッ軽は正義、を信じられる時点で恵まれてるということだ。 また、そういう価値観で語られがちな「ノマド」に関しても、全く逆のイメージが提示されている。『ノマドランド』に出てくるような現代アメリカのノマドは、定住を手放さなければならなかった「下層ノマド」なのだ。(そしてさらに、そういう生活でさえほとんどが白人にしかできないという状況もあるという) 移動をめぐる論点の一つとして「移民」についても書かれているが、国境をまたいで受け入れられる移民にも格差が存在するという。 “高度人材を移民として積極的に受け入れる一方で、「役立たない」「使えない」移民は、積極的に受け入れずに拒もうとする移民政策を「選別的移民政策」という。” (P165) ここでもまた能力主義。これはもちろん移民に限らず移住でもあるんじゃないかな。スキルを持った人だけ地方に来て欲しい、子を産むつもりのある人だけ来て欲しい……。 また、ジェンダーの観点からは「女性のほうが運転中のケガのリスクが高い」という指摘もあり、その理由が安全設計のベースが男性基準であったから…というのはめちゃくちゃ制度の問題だなぁと思った。万人向けの設計は難しいのかもしれないが(アメ車が日本に不向きなように)、選択肢としてもっとバランスが良くなるのが望ましいだろう。 他にも移住マーケティングが長年男性稼ぎ主モデルばかりだったとか、移動という分野でもさまざまなギャップが存在していることが分かった。 あとテーマとは直接関係ないけど、個人的には「移動とメンタル」というテーマについても読みたいなと思う。 本文書体:秀英明朝 装幀:中島英樹/中島デザイン

あんどん書房@andn2025年12月4日読み終わった移動格差の実態と、それをめぐるさまざまな研究の紹介の本。 格差の実態についてはまあ想像通りな感じで、たとえば過去一年以内の居住都府県外への旅行経験は、年収300万円未満と600万円以上では27%の差がある(P66)。あるいは海外旅行経験では、300万円未満の人々では2人に1が一年に一度も経験しないが、600万円以上では5人に1人である……といったふうに。 その最低ラインの半分にも満たずにやっている自分としては当然海外なんて選択肢にも上がらないし、「旅行」的な旅行も2年に一度行ければ良いぐらいの感じではある。でもこれは現在の金銭的な問題というよりも、本書でいう「移動資本」に含まれる潜在的な移動可能性(今までの経験なども踏まえた移動することへのハードルみたいな)が低いからと言えそうだ。海外一人旅なんて絶対ムリムリ! 個人的にはそういう経済状況以外でも、移動をめぐる困難についてのアンケート(P83)で「副鼻腔炎」の辛さを語っている人に大いに共感する。めっちゃ鼻ズビズビの状態で電車とか乗ることにちょっと躊躇いを感じてしまう。花粉の時期ならまだしも、年がら年中なので……。 “政治学者の山本圭は『嫉妬論』のなかで、人類学者のガッサン・ハージの議論から、現代においては、空間的な移動や、社会階層を上昇するといった移動をめぐる「移動性への妬み」が存在すると指摘する(山本:2024)。背景には、人生がうまくいっていると感じられる(「見込みのある人生」)ためには、その人が「どこかに向かっている」と前進している感覚(「想像的な移動性」)が不可欠であるという現代の状況がある(Hage:2015、山本:2024)” (P86) 孫引きの引用みたいになっちゃうけど(本書はかなり引用が多い)、ここは感覚的にすごい分かるな。やっぱり動いてる人ってすごそうに見えちゃうんだよな。だからこそ「移動が関心を集めるからこそ、逆に地域の伝統やナショナリズムが強まっている部分もある」(P41)ということにもなってくるのだろう。 あと個人的には書店のトークイベントに参加できる人が羨ましい。 一方で、そういう心情とも密接に繋がってくるであろう「成功したいなら移動せよ」的な価値観。これはそもそも「移動したから成功する」というより、能力や「移動資本」(お金、移動しようとしたときに移動できる環境、過去の移動経験の蓄積…などのさまざまな要素)を元から持つ人が成功するという能力主義の価値観なので、批判されている。 フッ軽は正義、を信じられる時点で恵まれてるということだ。 また、そういう価値観で語られがちな「ノマド」に関しても、全く逆のイメージが提示されている。『ノマドランド』に出てくるような現代アメリカのノマドは、定住を手放さなければならなかった「下層ノマド」なのだ。(そしてさらに、そういう生活でさえほとんどが白人にしかできないという状況もあるという) 移動をめぐる論点の一つとして「移民」についても書かれているが、国境をまたいで受け入れられる移民にも格差が存在するという。 “高度人材を移民として積極的に受け入れる一方で、「役立たない」「使えない」移民は、積極的に受け入れずに拒もうとする移民政策を「選別的移民政策」という。” (P165) ここでもまた能力主義。これはもちろん移民に限らず移住でもあるんじゃないかな。スキルを持った人だけ地方に来て欲しい、子を産むつもりのある人だけ来て欲しい……。 また、ジェンダーの観点からは「女性のほうが運転中のケガのリスクが高い」という指摘もあり、その理由が安全設計のベースが男性基準であったから…というのはめちゃくちゃ制度の問題だなぁと思った。万人向けの設計は難しいのかもしれないが(アメ車が日本に不向きなように)、選択肢としてもっとバランスが良くなるのが望ましいだろう。 他にも移住マーケティングが長年男性稼ぎ主モデルばかりだったとか、移動という分野でもさまざまなギャップが存在していることが分かった。 あとテーマとは直接関係ないけど、個人的には「移動とメンタル」というテーマについても読みたいなと思う。 本文書体:秀英明朝 装幀:中島英樹/中島デザイン

隅田川@202506282025年10月5日audiobook詳細より 【話題沸騰!発売たちまち5刷!】 【日経新聞、読売新聞、産経新聞、週刊東洋経済などで書評掲載!】 この世界には「移動できる人」と「移動できない人」がいる。 日本人は移動しなくなったのか? 人生は移動距離で決まるのか? なぜ「移動格差」が生まれているのか? 通勤・通学、買い物、旅行、引っ越し、観光、移民・難民、気候危機…… 日常生活から地球規模の大問題まで、移動から見えてくる〈分断・格差・不平等〉 独自調査データと豊富な研究蓄積から「移動階級社会」の実態に迫る! 【本書のおもな内容】 ●「移動が成功をもたらす」は本当なのか? ●半数弱は自分を「自由に移動できない人間」だと思っている ●5人に1人は移動の自由さに満足していない ●3人に1人が他人の移動を「羨ましい」と思っている ●移動は「無駄な時間」なのか? ●移動は誰のものか?--ジェンダー不平等という問題 ●格差解消に向けた「5つの方策」とは?……ほか 【目次】 第1章 移動とは何か? 第2章 知られざる「移動格差」の実態 第3章 移動をめぐる「7つの論点」 第4章 格差解消に向けた「5つの観点と方策」 「移動」をもっと考えるためのブックリスト 第1章 移動とは何か? 第2章 知られざる「移動格差」の実態 第3章 移動をめぐる「7つの論点」 第4章 格差解消に向けた「5つの観点と方策」 「移動」をもっと考えるためのブックリスト

隅田川@202506282025年10月5日audiobook詳細より 【話題沸騰!発売たちまち5刷!】 【日経新聞、読売新聞、産経新聞、週刊東洋経済などで書評掲載!】 この世界には「移動できる人」と「移動できない人」がいる。 日本人は移動しなくなったのか? 人生は移動距離で決まるのか? なぜ「移動格差」が生まれているのか? 通勤・通学、買い物、旅行、引っ越し、観光、移民・難民、気候危機…… 日常生活から地球規模の大問題まで、移動から見えてくる〈分断・格差・不平等〉 独自調査データと豊富な研究蓄積から「移動階級社会」の実態に迫る! 【本書のおもな内容】 ●「移動が成功をもたらす」は本当なのか? ●半数弱は自分を「自由に移動できない人間」だと思っている ●5人に1人は移動の自由さに満足していない ●3人に1人が他人の移動を「羨ましい」と思っている ●移動は「無駄な時間」なのか? ●移動は誰のものか?--ジェンダー不平等という問題 ●格差解消に向けた「5つの方策」とは?……ほか 【目次】 第1章 移動とは何か? 第2章 知られざる「移動格差」の実態 第3章 移動をめぐる「7つの論点」 第4章 格差解消に向けた「5つの観点と方策」 「移動」をもっと考えるためのブックリスト 第1章 移動とは何か? 第2章 知られざる「移動格差」の実態 第3章 移動をめぐる「7つの論点」 第4章 格差解消に向けた「5つの観点と方策」 「移動」をもっと考えるためのブックリスト おかわり@Okawari2025年8月30日読み終わっためっちゃ面白かった!ちなみにfrom人文ウォッチ。 年収別の「移動(旅行や移住など)」に関する格差のデータはなかなか数字で見せられるとグロテスクで。特に私の実家は貧困層に位置するので「ほんとにそうですね.......」という気持ちになりました。家族で海外に行ったことない、というか新幹線/飛行機って修学旅行でしか乗ったことなかったし。 そう考えると「修学旅行」は本当に大切な経験をさせてくれるイベントだよなぁと思います。 他にも地方→都市/都市→地方の移住の話や地域別テレワーク実施率がデータで見られて良かった。都市流入者が減っているというのは意外でした(P.29、図表2)。 能登半島地震後に議論が活発化した「地方からの撤退」問題について、かなり問題意識を持つことができました。

おかわり@Okawari2025年8月30日読み終わっためっちゃ面白かった!ちなみにfrom人文ウォッチ。 年収別の「移動(旅行や移住など)」に関する格差のデータはなかなか数字で見せられるとグロテスクで。特に私の実家は貧困層に位置するので「ほんとにそうですね.......」という気持ちになりました。家族で海外に行ったことない、というか新幹線/飛行機って修学旅行でしか乗ったことなかったし。 そう考えると「修学旅行」は本当に大切な経験をさせてくれるイベントだよなぁと思います。 他にも地方→都市/都市→地方の移住の話や地域別テレワーク実施率がデータで見られて良かった。都市流入者が減っているというのは意外でした(P.29、図表2)。 能登半島地震後に議論が活発化した「地方からの撤退」問題について、かなり問題意識を持つことができました。

ほげっこー@hoagecko2025年8月27日読みたい「金持ちはよく海外旅行へ行く」というのは体験格差としてよく語られるが、その実は「移動格差」でもある。 ならば、体験格差だけではなく、移動の格差も社会の差別的構造として見るべきで、その興味を解決してくれそうな本書には期待しかない。 本書は綾乃つづみさんの書評から知った。 書評をウォッチすると、今までずっと知りたかったような本に出会えて本当に楽しいものだ。

ほげっこー@hoagecko2025年8月27日読みたい「金持ちはよく海外旅行へ行く」というのは体験格差としてよく語られるが、その実は「移動格差」でもある。 ならば、体験格差だけではなく、移動の格差も社会の差別的構造として見るべきで、その興味を解決してくれそうな本書には期待しかない。 本書は綾乃つづみさんの書評から知った。 書評をウォッチすると、今までずっと知りたかったような本に出会えて本当に楽しいものだ。

1neko.@ichineko112025年8月20日読み終わった東京から新青森までの新幹線で「移動」中に読む 他人に「移動」を手助けしてもらっている間に、読書という文字情報の視覚的入力ができる時代って、人類の歴史のなかでは、割と最近なのだなと思う。 文中に、やむを得ず、自動車の中で暮らす「下層ノマド」が説明されているが、先日読んだ「滅私」で知った「VAN LIFE」の写真集をふと思い出す。 その取り扱いのコントラスト(かたや、経済的困窮等に伴う不自由なさ、とかたや、ミニマリストの自由さの対比)に気づいて、ジワリと楽しむ。 映画「ノマドランド」は観たことないので、今度、視聴してみよっと。

1neko.@ichineko112025年8月20日読み終わった東京から新青森までの新幹線で「移動」中に読む 他人に「移動」を手助けしてもらっている間に、読書という文字情報の視覚的入力ができる時代って、人類の歴史のなかでは、割と最近なのだなと思う。 文中に、やむを得ず、自動車の中で暮らす「下層ノマド」が説明されているが、先日読んだ「滅私」で知った「VAN LIFE」の写真集をふと思い出す。 その取り扱いのコントラスト(かたや、経済的困窮等に伴う不自由なさ、とかたや、ミニマリストの自由さの対比)に気づいて、ジワリと楽しむ。 映画「ノマドランド」は観たことないので、今度、視聴してみよっと。

いなだ易@penpenbros2025年8月17日読み終わった広島一人旅のお供 「表現の自由、信教の自由、学問の自由、結社の自由、職業選択の自由など、私たちの暮らしは多くの自由を権利として認めることで成り立っている。それらと比べると、一見、移動の自由は地味に映る。しかし、掘り下げて考えていくと移動の自由は決して数ある自由のうちの一つではないことがわかる。なぜなら、移動の自由を制限されることは、人間にとってとても重大な帰結をもたらすからである。」 近代法の世界では、移動の自由は生命身体に次いで重く評価されるものの一つだ。とはいっても対国家で問題になるイメージが強いかもしれないが、日常生活ではあまり意識されない。 移動は好きだ。留まっている間に張り付いていたものが剥がれるように気分がすっきりする。 近いうちに地元の職場を辞めて遠方に引っ越すのだが、その選択に対して周りにかけられる言葉(おめでとう!結婚はしないの?暇になるなら海外旅行したら?すばらしいね!自由ってとても贅沢なことだよ……)がジェンダーや階層と結びついていることに引っ掛かりを覚えてもいる。 「潜在的な移動可能性」が資本となり格差を拡大する話なるほどと思った。

いなだ易@penpenbros2025年8月17日読み終わった広島一人旅のお供 「表現の自由、信教の自由、学問の自由、結社の自由、職業選択の自由など、私たちの暮らしは多くの自由を権利として認めることで成り立っている。それらと比べると、一見、移動の自由は地味に映る。しかし、掘り下げて考えていくと移動の自由は決して数ある自由のうちの一つではないことがわかる。なぜなら、移動の自由を制限されることは、人間にとってとても重大な帰結をもたらすからである。」 近代法の世界では、移動の自由は生命身体に次いで重く評価されるものの一つだ。とはいっても対国家で問題になるイメージが強いかもしれないが、日常生活ではあまり意識されない。 移動は好きだ。留まっている間に張り付いていたものが剥がれるように気分がすっきりする。 近いうちに地元の職場を辞めて遠方に引っ越すのだが、その選択に対して周りにかけられる言葉(おめでとう!結婚はしないの?暇になるなら海外旅行したら?すばらしいね!自由ってとても贅沢なことだよ……)がジェンダーや階層と結びついていることに引っ掛かりを覚えてもいる。 「潜在的な移動可能性」が資本となり格差を拡大する話なるほどと思った。

つつじ@m_tsutsuji08152025年8月9日読み終わった"では、なぜ、メルケルはテレビ演説で旅行と自由の移動にあえて言及したのだろうか。 スピーチの背景にあったのは、旅行や移動の自由はドイツ国民が〝苦労して勝ち取った権利〟であり、自分たちにとって大切な移動の自由を制限することへの心苦しさであった。鍵を握るのは、ヨーロッパ、ドイツにおける移動の自由と権利の歴史、そしてメルケルの過去の経験である。" "それでも、移動の自由が人々の権利として認められていることは、理不尽な支配や統治に抵抗するための最低限の条件なのである。" 移動の自由の重みを知っているはずの欧州人がなんで飛び恥なんかに熱狂したのかわからないでいる

つつじ@m_tsutsuji08152025年8月9日読み終わった"では、なぜ、メルケルはテレビ演説で旅行と自由の移動にあえて言及したのだろうか。 スピーチの背景にあったのは、旅行や移動の自由はドイツ国民が〝苦労して勝ち取った権利〟であり、自分たちにとって大切な移動の自由を制限することへの心苦しさであった。鍵を握るのは、ヨーロッパ、ドイツにおける移動の自由と権利の歴史、そしてメルケルの過去の経験である。" "それでも、移動の自由が人々の権利として認められていることは、理不尽な支配や統治に抵抗するための最低限の条件なのである。" 移動の自由の重みを知っているはずの欧州人がなんで飛び恥なんかに熱狂したのかわからないでいる

鷹緒@takao_tanka2025年7月29日ちょっと開いた読みたいな〜と思ってたらPodcastの試し読みラインナップに入ってくれたので早速聞きました 車がないと買い物も通院も難しい地域に住んでるので、著者さんのお父様の話めっちゃわかる〜と思いつつ、えっもしかして著者の先生すごくお若い……!?と驚いてしまいました 閑話休題 先だっての選挙の際、投票会場には当たり前のように自家用車で向かいました 古い公共施設の狭い駐車場は同じように投票に来た人の車で溢れており、ちょっと危ないかな〜と思っていたら案の定目の前で接触事故が起きました (※わたしは目撃しただけです) 投票会場くらい徒歩か公共路線で行ければいいのにな……と改めて思った次第であります ※Podcast「聴く講談社現代新書」にて冒頭のみ試聴

鷹緒@takao_tanka2025年7月29日ちょっと開いた読みたいな〜と思ってたらPodcastの試し読みラインナップに入ってくれたので早速聞きました 車がないと買い物も通院も難しい地域に住んでるので、著者さんのお父様の話めっちゃわかる〜と思いつつ、えっもしかして著者の先生すごくお若い……!?と驚いてしまいました 閑話休題 先だっての選挙の際、投票会場には当たり前のように自家用車で向かいました 古い公共施設の狭い駐車場は同じように投票に来た人の車で溢れており、ちょっと危ないかな〜と思っていたら案の定目の前で接触事故が起きました (※わたしは目撃しただけです) 投票会場くらい徒歩か公共路線で行ければいいのにな……と改めて思った次第であります ※Podcast「聴く講談社現代新書」にて冒頭のみ試聴

中村@boldmove332025年7月16日読み終わった“なぜなら、地方移住への関心の高まりは、自己責任思考と競争が高まる新自由主義社会において、社会的に弱い立場に置かれた人たちが生き延びるための、“せざるをえない移動”にもなりつつあるからである。”(p. 100)

中村@boldmove332025年7月16日読み終わった“なぜなら、地方移住への関心の高まりは、自己責任思考と競争が高まる新自由主義社会において、社会的に弱い立場に置かれた人たちが生き延びるための、“せざるをえない移動”にもなりつつあるからである。”(p. 100) 雨のち晴れ@kotaro2025年7月12日読み終わった@ 自宅「移動」とは、社会的で、政治的で、経済的なもの。 これだけ「移動」を考察した本も珍しい。 以下、参考になった箇所 移動に価値を見出す成功者たち 例 堀江貴文「多動力」 例 入山章栄「発想力は移動距離に比例する」 日本の総人口は約1億2450万人だが、そのうち65歳以上の高齢者は約3600万人、障害者手帳の所持者は約610万人、ここに幼い子供を育てている人や、妊娠中の女性などを加えると、何らかの移動の不自由を抱えている可能性がある人の数は、全人口の3分の1を超える →たしかに息子と娘をべビーカーで移動するのは大変だった。電車でも、子供に優しい人から、うるさいと言ってくる人までいろいろいる。 「移動不可能財」へのアクセス 「移動不可能財」とは、それを移動させることが不可能であるが、移動させることに多すぎる費用がかかる財 すべての観光地は、その場所から移動させることができないし、その場所に存在することに大きな価値がある。万里の長城やストーンヘンジ、グランドキャニオンなどの不動産を見るためには、そこに行かざるを得ない。 この世が「移動できないもの」で溢れているからこそ、移動には価値が生まれる。

雨のち晴れ@kotaro2025年7月12日読み終わった@ 自宅「移動」とは、社会的で、政治的で、経済的なもの。 これだけ「移動」を考察した本も珍しい。 以下、参考になった箇所 移動に価値を見出す成功者たち 例 堀江貴文「多動力」 例 入山章栄「発想力は移動距離に比例する」 日本の総人口は約1億2450万人だが、そのうち65歳以上の高齢者は約3600万人、障害者手帳の所持者は約610万人、ここに幼い子供を育てている人や、妊娠中の女性などを加えると、何らかの移動の不自由を抱えている可能性がある人の数は、全人口の3分の1を超える →たしかに息子と娘をべビーカーで移動するのは大変だった。電車でも、子供に優しい人から、うるさいと言ってくる人までいろいろいる。 「移動不可能財」へのアクセス 「移動不可能財」とは、それを移動させることが不可能であるが、移動させることに多すぎる費用がかかる財 すべての観光地は、その場所から移動させることができないし、その場所に存在することに大きな価値がある。万里の長城やストーンヘンジ、グランドキャニオンなどの不動産を見るためには、そこに行かざるを得ない。 この世が「移動できないもの」で溢れているからこそ、移動には価値が生まれる。

Sanae@sanaemizushima2025年7月10日読み終わった移動する人は成功する、という言葉には少し違和感をもっていて、その違和感に対しても丁寧に解説してくれている本だった。 膨大な情報から筆者がひとつひとつ読み解いてくれる。 経験上、仕事で、たとえば欧州と南米のカップルが第三カ国(アジアが多い)に一時的に住んで子どもを育てているような家族に出会ったり、旅行で数年間家に帰っておらず、ずっとサバティカルして、世界各地転々としつつ仕事している人に出会うこともある。 そんな中で移動も滞在も多様化しているなと感じることも多い今日この頃。 ジェンダー、障がいなども含め、多角的な面から格差を拾って移動についての検討は意義深いと思う。 筆者が移動について関心を持った理由も興味深かった。長野県のご出身で、首都圏から移住してくる人が多い土地でもある。移住者と触れ合う中で芽生えた関心とのことで、それもすごく納得。評判のパン屋さんって、長野に移っちゃうことが本当に多いんですもの!

Sanae@sanaemizushima2025年7月10日読み終わった移動する人は成功する、という言葉には少し違和感をもっていて、その違和感に対しても丁寧に解説してくれている本だった。 膨大な情報から筆者がひとつひとつ読み解いてくれる。 経験上、仕事で、たとえば欧州と南米のカップルが第三カ国(アジアが多い)に一時的に住んで子どもを育てているような家族に出会ったり、旅行で数年間家に帰っておらず、ずっとサバティカルして、世界各地転々としつつ仕事している人に出会うこともある。 そんな中で移動も滞在も多様化しているなと感じることも多い今日この頃。 ジェンダー、障がいなども含め、多角的な面から格差を拾って移動についての検討は意義深いと思う。 筆者が移動について関心を持った理由も興味深かった。長野県のご出身で、首都圏から移住してくる人が多い土地でもある。移住者と触れ合う中で芽生えた関心とのことで、それもすごく納得。評判のパン屋さんって、長野に移っちゃうことが本当に多いんですもの!

chimidori@chimidori2025年7月9日読み終わった要旨:移動の機会や自由には格差があり、その公平(モビリティ・ジャスティス)を実現する責任は誰もが負っている。そのために、可視化されていない当たり前を問い直し、格差や不平等と向き合いみんなで考え続けることが必要である。

chimidori@chimidori2025年7月9日読み終わった要旨:移動の機会や自由には格差があり、その公平(モビリティ・ジャスティス)を実現する責任は誰もが負っている。そのために、可視化されていない当たり前を問い直し、格差や不平等と向き合いみんなで考え続けることが必要である。

勝村巌@katsumura2025年6月29日読み終わった毎週土曜の9時頃から配信されているYouTubeのニュース番組「人文ウォッチ」で紹介されていたので読んでみたら大変に興味深かった。 「行きたい場所に、いつでも行けますか」 「自分の移動を決めて、実行できますか」 という二つの問いに対して様々な社会、政治的状況を加味して全世代的に問いかけると、実は様々なバイアスがある、ということを網羅的に扱っている内容。 僕は都内在住で車などは持っていない。基本的な移動は公共の交通機関だった。玄が幼い頃はベビーカーに乗せてどこまでも行ったが、やはり渋谷や新宿などはの乗り換え駅では、色々と遠回りをしないと移動に難儀したことはよく覚えているし、また、2年前に板橋から都心に引っ越してきたことでモビリティが飛躍的に改善されたことは肌身に感じている。 移動資本やネットワーク資本というものが、万人に公平に与えられるべき移動可能性に強く作用している、という現代社会の状況を網羅的に解説してくれている。 すごく興味深い本でした。巻末にモビリティに興味のある人へのおすすめ本が入門的な内容から研究的なレベルの高い本まで紹介されているのも良かった。 大変におすすめな本です。 人文ウォッチ https://webgenron.com/articles/jinbunwatch

勝村巌@katsumura2025年6月29日読み終わった毎週土曜の9時頃から配信されているYouTubeのニュース番組「人文ウォッチ」で紹介されていたので読んでみたら大変に興味深かった。 「行きたい場所に、いつでも行けますか」 「自分の移動を決めて、実行できますか」 という二つの問いに対して様々な社会、政治的状況を加味して全世代的に問いかけると、実は様々なバイアスがある、ということを網羅的に扱っている内容。 僕は都内在住で車などは持っていない。基本的な移動は公共の交通機関だった。玄が幼い頃はベビーカーに乗せてどこまでも行ったが、やはり渋谷や新宿などはの乗り換え駅では、色々と遠回りをしないと移動に難儀したことはよく覚えているし、また、2年前に板橋から都心に引っ越してきたことでモビリティが飛躍的に改善されたことは肌身に感じている。 移動資本やネットワーク資本というものが、万人に公平に与えられるべき移動可能性に強く作用している、という現代社会の状況を網羅的に解説してくれている。 すごく興味深い本でした。巻末にモビリティに興味のある人へのおすすめ本が入門的な内容から研究的なレベルの高い本まで紹介されているのも良かった。 大変におすすめな本です。 人文ウォッチ https://webgenron.com/articles/jinbunwatch

風来書房@furai_books2025年6月3日読み終わった「移動」にまつわる格差について読み解く本。おもしろかった。 現状把握と問題提起が主テーマなので、読んだ後にどのような形で自身のなかに取りこんでいくかが重要。 参考文献とはべつに列挙されている巻末ブックリストが、本文内で取り扱った幅広い関連事項のとっかかりとして非常に参考になる。

風来書房@furai_books2025年6月3日読み終わった「移動」にまつわる格差について読み解く本。おもしろかった。 現状把握と問題提起が主テーマなので、読んだ後にどのような形で自身のなかに取りこんでいくかが重要。 参考文献とはべつに列挙されている巻末ブックリストが、本文内で取り扱った幅広い関連事項のとっかかりとして非常に参考になる。

mizuiro@transparency2025年5月29日読み終わった最近の興味関心と周辺要素が紐付いたりさらに拡張する内容だった。移動する人しない人の多様性にとどまらず、移動する人の中でも移動の動機や理由の内訳はそれぞれ置かれている状況などによっても異なること、そして公平性についての考察も興味深い。 かなり網羅的なので、参考文献やブックリストでより細やかに掘っていくのも面白そう。

mizuiro@transparency2025年5月29日読み終わった最近の興味関心と周辺要素が紐付いたりさらに拡張する内容だった。移動する人しない人の多様性にとどまらず、移動する人の中でも移動の動機や理由の内訳はそれぞれ置かれている状況などによっても異なること、そして公平性についての考察も興味深い。 かなり網羅的なので、参考文献やブックリストでより細やかに掘っていくのも面白そう。