バリ山行

242件の記録

カンノーリ@sugarspicenice2026年2月19日読み終わったカメオに続いて読了 山への描写が細やかで、にわかハイカーの自分でも情景が思い浮かんだ……気がします。 街の危険と生命の危険。 僕も街の危険の方を意識する人間だろうな、、、。 でもちょっと久々に山に行ってみたくなったり。

カンノーリ@sugarspicenice2026年2月19日読み終わったカメオに続いて読了 山への描写が細やかで、にわかハイカーの自分でも情景が思い浮かんだ……気がします。 街の危険と生命の危険。 僕も街の危険の方を意識する人間だろうな、、、。 でもちょっと久々に山に行ってみたくなったり。 コトリ@kotoribooks2026年2月13日読み終わった図書館本・山の描写がすごい、実際に歩いてないと書けない。迫り来る自然。メガさんの言うところの“本物の危機”。 ・メガさんはなぜその様な行動を取ったのか(ラストの話) ・バリ中のメガさんの普通じゃない感じ。でも言わんとすることは分かる気がする。メガさんはその言葉をハタに向けていたのか、それとも自分に向けていたのか。 ・人間関係の煩わしさ、組織内での駆け引き、憶測で加速する不安、全部面倒だと思う。一人ただ仕事に向き合っていたいのに、でもその人間関係に救われた時もあったし、社会の中で生きて行くには必要なことも理解している。それでも根本的に一人でいたい人間だから、メガさんに憧れる気持ちがある。 ・未来に対する不安は考えても愚痴りあっても変わらない、群れてその話ばかりする状況もわかる、でもそれしんどいんだよ…それやってるなら、さっさと辞めるか、自分の仕事やるだけでいたい。 ・メガさんが何を考えていたのか、ハタは思いを巡らせるけれど、人が何を考えているかなんて分かるわけがない。ああじゃないか、こうじゃないかと考える、それは結局自分がどう考えているか、を他人の姿を借りて確認する作業なのかもしれない。 ・ハタが山中で一人きりの時の感覚、知っている気がする、と思って思い浮かべたのは書店で本に囲まれている状況だった。息ができている、という感じ。

コトリ@kotoribooks2026年2月13日読み終わった図書館本・山の描写がすごい、実際に歩いてないと書けない。迫り来る自然。メガさんの言うところの“本物の危機”。 ・メガさんはなぜその様な行動を取ったのか(ラストの話) ・バリ中のメガさんの普通じゃない感じ。でも言わんとすることは分かる気がする。メガさんはその言葉をハタに向けていたのか、それとも自分に向けていたのか。 ・人間関係の煩わしさ、組織内での駆け引き、憶測で加速する不安、全部面倒だと思う。一人ただ仕事に向き合っていたいのに、でもその人間関係に救われた時もあったし、社会の中で生きて行くには必要なことも理解している。それでも根本的に一人でいたい人間だから、メガさんに憧れる気持ちがある。 ・未来に対する不安は考えても愚痴りあっても変わらない、群れてその話ばかりする状況もわかる、でもそれしんどいんだよ…それやってるなら、さっさと辞めるか、自分の仕事やるだけでいたい。 ・メガさんが何を考えていたのか、ハタは思いを巡らせるけれど、人が何を考えているかなんて分かるわけがない。ああじゃないか、こうじゃないかと考える、それは結局自分がどう考えているか、を他人の姿を借りて確認する作業なのかもしれない。 ・ハタが山中で一人きりの時の感覚、知っている気がする、と思って思い浮かべたのは書店で本に囲まれている状況だった。息ができている、という感じ。

冬ネッコ@Fuyu-Nekko2026年2月11日読み終わった何十年も前、石鎚山に2度ほどしか登ったことがない私。足を悪くし歳をとってしまったが、山登りにはいまだに憧れを持っており、NHK BSでの登山番組はよく見ている。このような番組に出てくる王道の登山とは全く異なる「バリ山行」。六甲山をさまよい歩く様子は、リアルな文章で、読んでいるだけの私もわくわく、ハラハラ、ドキドキ。 さて、私も主人公波多さんのように不安がいっぱいだったが、妻鹿(めが)さんの言葉に少し勇気づけられた。 「どうなるかって、先のこと。 そういう恐怖とか不安感ってさ、自分で作り出してるもんだよ。 それは予測だし、イメージって言うか、不安感の、感でさ、それは本物じゃないんだよ。まぼろしだよ。だからね。、だからやるしかないんだよ、実際に」 この小説は、芥川賞を取った割には、随分と読みやすいと思った。ただ、語彙不足の私には読めない漢字がちらほら。調べて少し利口になれた。 最後に出てくる「まだ新しい青いタータンチェックのマスキングテープ」。妻鹿さんとバリ山行中に、再会できるといいね。

冬ネッコ@Fuyu-Nekko2026年2月11日読み終わった何十年も前、石鎚山に2度ほどしか登ったことがない私。足を悪くし歳をとってしまったが、山登りにはいまだに憧れを持っており、NHK BSでの登山番組はよく見ている。このような番組に出てくる王道の登山とは全く異なる「バリ山行」。六甲山をさまよい歩く様子は、リアルな文章で、読んでいるだけの私もわくわく、ハラハラ、ドキドキ。 さて、私も主人公波多さんのように不安がいっぱいだったが、妻鹿(めが)さんの言葉に少し勇気づけられた。 「どうなるかって、先のこと。 そういう恐怖とか不安感ってさ、自分で作り出してるもんだよ。 それは予測だし、イメージって言うか、不安感の、感でさ、それは本物じゃないんだよ。まぼろしだよ。だからね。、だからやるしかないんだよ、実際に」 この小説は、芥川賞を取った割には、随分と読みやすいと思った。ただ、語彙不足の私には読めない漢字がちらほら。調べて少し利口になれた。 最後に出てくる「まだ新しい青いタータンチェックのマスキングテープ」。妻鹿さんとバリ山行中に、再会できるといいね。

傘@umbrella__um2026年2月9日読み終わった私は山登りの経験がなく、危険と隣合わせでも“バリ”をする登場人物の心境を理解しきれてないけど、山には人を惹きつける何かがあるんだなと思った。 街や社会から隔絶された環境に自分の身体と心を置くということ、静謐な空気の中で息をすることが、人には必要なのかも。

傘@umbrella__um2026年2月9日読み終わった私は山登りの経験がなく、危険と隣合わせでも“バリ”をする登場人物の心境を理解しきれてないけど、山には人を惹きつける何かがあるんだなと思った。 街や社会から隔絶された環境に自分の身体と心を置くということ、静謐な空気の中で息をすることが、人には必要なのかも。

- タリコ@jinlibro2026年2月4日近い仕事をしていることもあって会社の状況が悪くなっていく過程が痛いほど分かった。妻鹿さんの今後をもっと見たかった半面これもありかな、という程よく切りの良い終わり方。

鰆@grapefruit7you2026年1月30日読み終わった会社の業績や先行きに不安を抱えていても、家族もいて簡単には転職できない。そんなじりじりとした焦燥感、飄々と山を駆け巡る同僚への苛立ちや憧れのようなものが、雄大で無慈悲な山の描写と相まった読み心地だった。

鰆@grapefruit7you2026年1月30日読み終わった会社の業績や先行きに不安を抱えていても、家族もいて簡単には転職できない。そんなじりじりとした焦燥感、飄々と山を駆け巡る同僚への苛立ちや憧れのようなものが、雄大で無慈悲な山の描写と相まった読み心地だった。 眠@minemui_nemui2026年1月21日読み終わったバリ島で登山する話かと思ったら違った。 登山は小学生でも登れる程度の山にしか登ったことないけど、波多の初めてのバリのシーンで、序盤の山の美しさから、疲れによる苛立ち、妻鹿さんへの怒りに変わっていく描写がよかった。 仕事と趣味のどちらに主軸を置いているかで波多と妻鹿、感情移入の先が変わるんだろうな。 わたしは妻鹿さんの方だったから、自分で連れて行ってくれと頼んで来た波多の機嫌が悪くなっていくところに苛立ちを感じた。 以前山で遭難した人の記録を読んだことがあるけど、遭難すると他の登山者の姿や声などの幻覚を見るらしい。登山は瞑想や修行に似てるんだろうか。人を魅了して狂わせる山、こわい

眠@minemui_nemui2026年1月21日読み終わったバリ島で登山する話かと思ったら違った。 登山は小学生でも登れる程度の山にしか登ったことないけど、波多の初めてのバリのシーンで、序盤の山の美しさから、疲れによる苛立ち、妻鹿さんへの怒りに変わっていく描写がよかった。 仕事と趣味のどちらに主軸を置いているかで波多と妻鹿、感情移入の先が変わるんだろうな。 わたしは妻鹿さんの方だったから、自分で連れて行ってくれと頼んで来た波多の機嫌が悪くなっていくところに苛立ちを感じた。 以前山で遭難した人の記録を読んだことがあるけど、遭難すると他の登山者の姿や声などの幻覚を見るらしい。登山は瞑想や修行に似てるんだろうか。人を魅了して狂わせる山、こわい

読書日和@miou-books2025年12月5日読み終わったこの本が流行っているようだ、ということは何となく知っていたけど、私には縁のない本だと思い込んでた。 バリってバリエーションルートのバリか!と分かってから一気に身近に感じて。 (といっても、私はバリエーションルートはいかないし、沢も行かないし、藪漕ぎなんてルート間違った時にほんのちょっとする程度) 読んでいて臨場感溢れる描写が多かったなぁ、、草いきれを感じながら歩く様子、藪漕ぎ、足元から崩れていく滑落、実際滑落したことはないけど、 低山縦走だと整備されたメジャーなルートでも、うっかり落ち葉を踏み抜いてあわや滑落!っていうヒヤリはある・・実際低山落ちたらこんな感じ?!怖っ!! 「あれは本物だったでしょ?本物の危機、あれだよ」 「会社がどうなるとかさ、そういう恐怖とか不安感ってさ、自分で作り出してるもんなんだよ。それが増殖して伝染するんだよ。今、会社でもみんなちょっとおかしくなってるでしょ。でもそれは予測だし、イメージっていうか、不安感の、感でさ、それは本物じゃないんだよ。まぼろしだよ。だからね、だからやるしかないんだよ、実際に」 めちゃくちゃ深く共感。 そうだよねぇ、山歩きって一人で静かに自分と対話しているとき、自分は生かされてる、ここの一部なんだ、って感じているときの至福はたまらない。 それでも出ない答えや歩き続けることもあるんだよなぁ、、とはまった一冊でした。 行こう行こうと思いつつ、先延ばししている六甲山、早くいかなきゃなーとも。(バリはいきません!)

読書日和@miou-books2025年12月5日読み終わったこの本が流行っているようだ、ということは何となく知っていたけど、私には縁のない本だと思い込んでた。 バリってバリエーションルートのバリか!と分かってから一気に身近に感じて。 (といっても、私はバリエーションルートはいかないし、沢も行かないし、藪漕ぎなんてルート間違った時にほんのちょっとする程度) 読んでいて臨場感溢れる描写が多かったなぁ、、草いきれを感じながら歩く様子、藪漕ぎ、足元から崩れていく滑落、実際滑落したことはないけど、 低山縦走だと整備されたメジャーなルートでも、うっかり落ち葉を踏み抜いてあわや滑落!っていうヒヤリはある・・実際低山落ちたらこんな感じ?!怖っ!! 「あれは本物だったでしょ?本物の危機、あれだよ」 「会社がどうなるとかさ、そういう恐怖とか不安感ってさ、自分で作り出してるもんなんだよ。それが増殖して伝染するんだよ。今、会社でもみんなちょっとおかしくなってるでしょ。でもそれは予測だし、イメージっていうか、不安感の、感でさ、それは本物じゃないんだよ。まぼろしだよ。だからね、だからやるしかないんだよ、実際に」 めちゃくちゃ深く共感。 そうだよねぇ、山歩きって一人で静かに自分と対話しているとき、自分は生かされてる、ここの一部なんだ、って感じているときの至福はたまらない。 それでも出ない答えや歩き続けることもあるんだよなぁ、、とはまった一冊でした。 行こう行こうと思いつつ、先延ばししている六甲山、早くいかなきゃなーとも。(バリはいきません!)

手元にある物を栞にする女@hrpdz_4122025年11月4日読み終わったバリバリ山登るで!的な意味かと思ったバリ山行。バリエーションルートのバリと山行を合わせた妻鹿の造語。意味は頭でわかっていても、音が楽しい。「バリやっとんや、あいつ」「山、行ってみる? バリ」「バリはさ、ルートが合ってるかじゃないんだよ。行けるかどうかだよ。行けるところがルートなんだよ。」等 ページも行間もなく、シームレスに山の話、気づいたら職場の話になっている。すご!妻鹿さんと行くバリはたったの一回なのだが、主人公波多の喜怒哀楽全部あってすごい。職場からは想像もつかないバリ山行中の妻鹿さんの饒舌さも最高だった。見えないけど目がキマッてた。「な、本物だろ?波多くん」「この怖さは本物だろ?本物の危機だよ」

手元にある物を栞にする女@hrpdz_4122025年11月4日読み終わったバリバリ山登るで!的な意味かと思ったバリ山行。バリエーションルートのバリと山行を合わせた妻鹿の造語。意味は頭でわかっていても、音が楽しい。「バリやっとんや、あいつ」「山、行ってみる? バリ」「バリはさ、ルートが合ってるかじゃないんだよ。行けるかどうかだよ。行けるところがルートなんだよ。」等 ページも行間もなく、シームレスに山の話、気づいたら職場の話になっている。すご!妻鹿さんと行くバリはたったの一回なのだが、主人公波多の喜怒哀楽全部あってすごい。職場からは想像もつかないバリ山行中の妻鹿さんの饒舌さも最高だった。見えないけど目がキマッてた。「な、本物だろ?波多くん」「この怖さは本物だろ?本物の危機だよ」

にこ@lalecture8232025年10月9日読み終わったジムの次の日、ひどい筋肉痛と一緒に一気に読んだので、もうヘトヘト。 登山道ではない山道を、泥まみれ砂まみれになりながら進む鬼気迫る描写が、満身創痍の身体に響いた。 安全なルートが敷かれてにぎやかな登山道。 対して、1人で崖を登り薮を切り分けて進むバリ山行。 何かを見つけられるのは後者なのだろう。

にこ@lalecture8232025年10月9日読み終わったジムの次の日、ひどい筋肉痛と一緒に一気に読んだので、もうヘトヘト。 登山道ではない山道を、泥まみれ砂まみれになりながら進む鬼気迫る描写が、満身創痍の身体に響いた。 安全なルートが敷かれてにぎやかな登山道。 対して、1人で崖を登り薮を切り分けて進むバリ山行。 何かを見つけられるのは後者なのだろう。

あおいとり@aodori3212025年9月27日読み終わった借りてきた面白かった。描写がとても良かった。妻鹿さんとの山行シーンは山の匂い、草木や土の匂いを感じるようだった。後半、妻鹿さんに対する波多の執着のようなものには、放っておいてやれよと苛つきもした。人間だなあ。 「ーそういう恐怖とか不安感ってさ、自分で作り出してるもんだよ。それが増殖して伝染するんだよ。---まぼろしだよ。だからね、だからやるしかないんだよ、実際に」

あおいとり@aodori3212025年9月27日読み終わった借りてきた面白かった。描写がとても良かった。妻鹿さんとの山行シーンは山の匂い、草木や土の匂いを感じるようだった。後半、妻鹿さんに対する波多の執着のようなものには、放っておいてやれよと苛つきもした。人間だなあ。 「ーそういう恐怖とか不安感ってさ、自分で作り出してるもんだよ。それが増殖して伝染するんだよ。---まぼろしだよ。だからね、だからやるしかないんだよ、実際に」

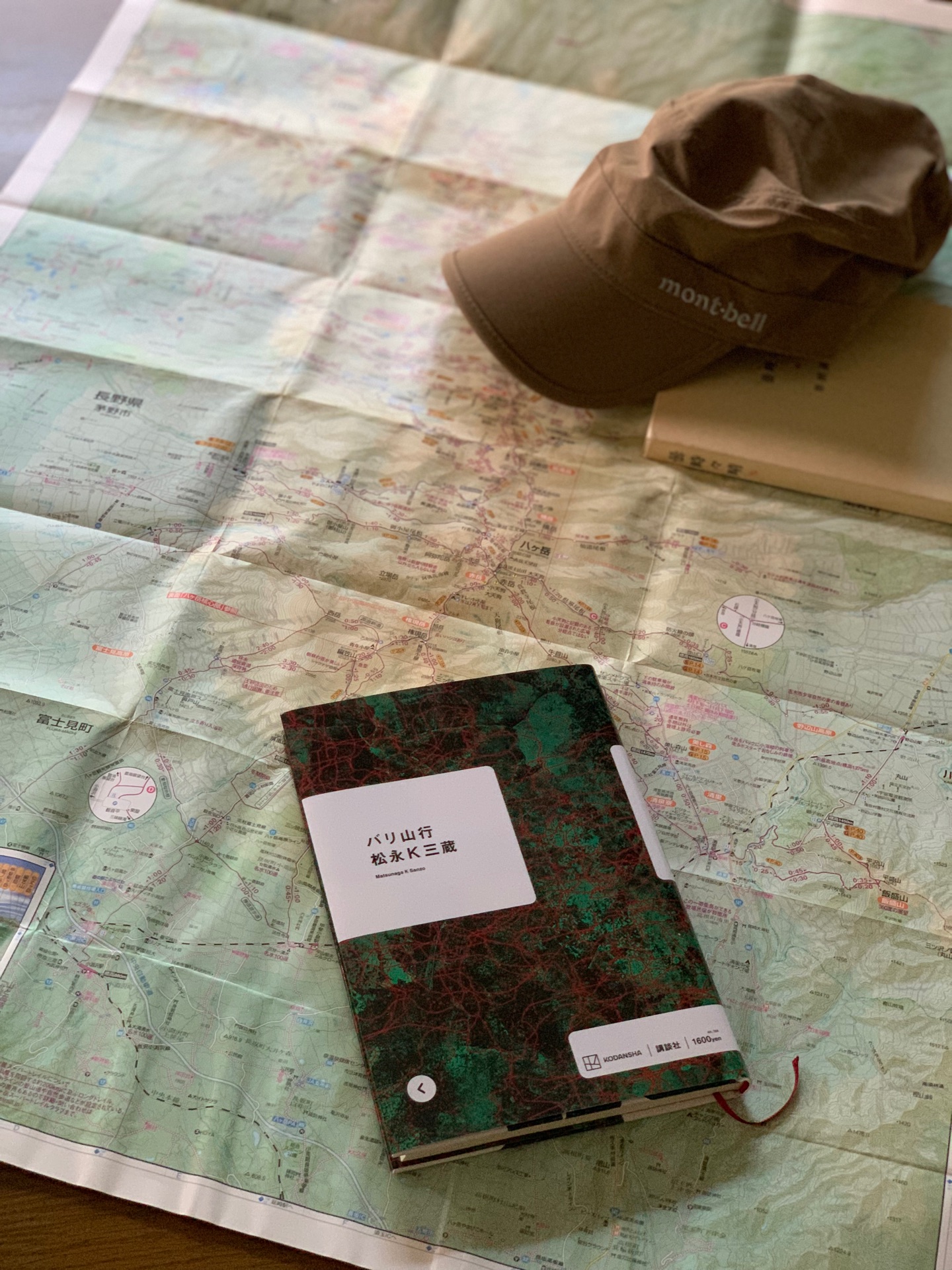

ばま@33yen2025年9月21日読み始めた昨日から読み始めた。 てっきり、インドネシアのバリ島の山を登る話かと…思ったら、めちゃくちゃ六甲山のぼってた。 私も去年から少し山登りを始めて、 京都住みなのでまだ愛宕山と大文字山と松尾山くらいしか登ったことないけど、秋になってきたしまた登りたいなぁと思った。

ばま@33yen2025年9月21日読み始めた昨日から読み始めた。 てっきり、インドネシアのバリ島の山を登る話かと…思ったら、めちゃくちゃ六甲山のぼってた。 私も去年から少し山登りを始めて、 京都住みなのでまだ愛宕山と大文字山と松尾山くらいしか登ったことないけど、秋になってきたしまた登りたいなぁと思った。

あさだ@asadadane2025年9月21日読み終わった小説すき@ ジュンク堂書店 三宮店山に登る人、山に魅入られる人に昔から興味がある(自ら登る気は露程も無いけど…) バリとは整備されていない危険な道無き道を往く登山のことで、景観美や登頂がもたらす充足感等とはおそらく異なるものに感じ入って行われている 死と隣り合わせの環境から生じる恐怖、逆にそこから開ける「凪」のような状態、社会に属する者としての孤独や安堵、色んな感情が混じり合っていた 兵庫県民なので、ゆかりのある地名がたくさん出てきて楽しかった!

あさだ@asadadane2025年9月21日読み終わった小説すき@ ジュンク堂書店 三宮店山に登る人、山に魅入られる人に昔から興味がある(自ら登る気は露程も無いけど…) バリとは整備されていない危険な道無き道を往く登山のことで、景観美や登頂がもたらす充足感等とはおそらく異なるものに感じ入って行われている 死と隣り合わせの環境から生じる恐怖、逆にそこから開ける「凪」のような状態、社会に属する者としての孤独や安堵、色んな感情が混じり合っていた 兵庫県民なので、ゆかりのある地名がたくさん出てきて楽しかった!

とんとろ@tomtom_tomtoro2025年9月18日読み終わったお金もないのに、積読も消化してないのに、山に登りたくなる本、と聞いて思わず。 一気読み。あーやっぱ読書って面白いんだった、と実感。先達がないと、どうしてもバリはできないと思ってしまうけど、いつか私にもできるかな。 一見すると主人公の在り方があまりにも節操がないように見えてしまうが、この節操の無さが自分を照らし出してくるようでちょっと辛かった。

とんとろ@tomtom_tomtoro2025年9月18日読み終わったお金もないのに、積読も消化してないのに、山に登りたくなる本、と聞いて思わず。 一気読み。あーやっぱ読書って面白いんだった、と実感。先達がないと、どうしてもバリはできないと思ってしまうけど、いつか私にもできるかな。 一見すると主人公の在り方があまりにも節操がないように見えてしまうが、この節操の無さが自分を照らし出してくるようでちょっと辛かった。

リチ@richi2025年8月24日読み終わった「バリ山行」読んだ。熱い。久々に読んだ熱い物語だった。知った山々が舞台なので、あの山々にそんな顔があったとは、とも。何かに夢中になること、その対象と溶け合って境目がなくなるような体験を私もしてみたい。

リチ@richi2025年8月24日読み終わった「バリ山行」読んだ。熱い。久々に読んだ熱い物語だった。知った山々が舞台なので、あの山々にそんな顔があったとは、とも。何かに夢中になること、その対象と溶け合って境目がなくなるような体験を私もしてみたい。

みずかり@mm_calling2025年8月13日またいつか芥川賞とってすぐに電子で買ったら、電子書籍に慣れてないために、読みかけであることを忘れたままになってた 半分くらいは読んでしみじみ良いなーと思った記憶あるから紙でぜひリトライしたいんだった

みずかり@mm_calling2025年8月13日またいつか芥川賞とってすぐに電子で買ったら、電子書籍に慣れてないために、読みかけであることを忘れたままになってた 半分くらいは読んでしみじみ良いなーと思った記憶あるから紙でぜひリトライしたいんだった

つばめ@swallow32025年8月13日読み終わった"会社がどうなるとかさ、そういう恐怖とか不安感ってさ、自分で作り出してるもんだよ。それが増殖して伝染するんだよ。…でもそれは予測だし、イメージって言うか、不安感の、感でさ、それは本物じゃないんだよ。まぼろしだよ。"

つばめ@swallow32025年8月13日読み終わった"会社がどうなるとかさ、そういう恐怖とか不安感ってさ、自分で作り出してるもんだよ。それが増殖して伝染するんだよ。…でもそれは予測だし、イメージって言うか、不安感の、感でさ、それは本物じゃないんだよ。まぼろしだよ。"

- かずひろ@kazuhiro11022025年8月11日読み終わった何回か山登りしたことがあったので気になって読みました。仕事は重要だけどそればかりでもしんどくなってしまう。でも息抜きで危険なことをしてもどうなんだろう。いろいろバランスをとりながら生活していかないといけないのでしょう。 アカウント名を自分の名前とブランド名をうまく重ねているのは良いなと思ってしまった。自分の名前では出来なかった。

mayu@yatsu_books2025年8月3日読み終わった@ 自宅文学教室で『孤独』をテーマに、この小説の核にもなっている妻鹿さんという人物像にも触れていた。『孤独』という言葉は、どちらかと言えばメガティブなイメージを持ってしまうけど、『孤独』を楽しめる人って、心持ち豊かな人だなぁって思う。

mayu@yatsu_books2025年8月3日読み終わった@ 自宅文学教室で『孤独』をテーマに、この小説の核にもなっている妻鹿さんという人物像にも触れていた。『孤独』という言葉は、どちらかと言えばメガティブなイメージを持ってしまうけど、『孤独』を楽しめる人って、心持ち豊かな人だなぁって思う。

mayu@yatsu_books2025年8月1日買った読み始めた明日、文学教室があり、講師のひとり松永K三蔵さんの本を読みはじめた。山登りを楽しむものとしては、タイトルで気になってはいたので良い機会。

mayu@yatsu_books2025年8月1日買った読み始めた明日、文学教室があり、講師のひとり松永K三蔵さんの本を読みはじめた。山登りを楽しむものとしては、タイトルで気になってはいたので良い機会。

r@teihakutou2025年7月15日気になるバッド入っても腹は減る年森瑛の自炊×料理エッセイが更新された!第10回!ずっと待ってた! これからもどうか健やかで…… 連載「バッド入っても腹は減る」が大好きなので、取り上げられた本をタグでまとめます🏷️

r@teihakutou2025年7月15日気になるバッド入っても腹は減る年森瑛の自炊×料理エッセイが更新された!第10回!ずっと待ってた! これからもどうか健やかで…… 連載「バッド入っても腹は減る」が大好きなので、取り上げられた本をタグでまとめます🏷️- mamo@reads_mamo2025年7月11日読み終わった会社員として働いていると、会社の方向性やら同僚との関係やらあれやこれや悩まされるけど、こういう自由なおじさんってどこにでもいるよなぁ。と思いつつ。 バリの面白さが躍動感のある筆致で描かれていて、自分の心の中に甦るものがあった。

大皿@zarabon2025年6月21日読み終わった社内で浮いてる変わり者に刺激を与えてもらう、みたいな話、私はあんまり好きじゃないかも!!!!!!!!!!お前だけ救われてんじゃねえよってなるから!!!!!!!!!!

大皿@zarabon2025年6月21日読み終わった社内で浮いてる変わり者に刺激を与えてもらう、みたいな話、私はあんまり好きじゃないかも!!!!!!!!!!お前だけ救われてんじゃねえよってなるから!!!!!!!!!!

- もち餃子@nknk81812025年5月30日読み終わったaudible人生との向き合い方とか、折り合いの付け方とか。「バリ」が思ってたバリじゃなかった。自分のバリ山行ってなんだろうなぁ〜。 ・水の甘いにおい

麻乃@asano042025年5月29日読み終わった借りてきた読了。 山の中の描写は読んでいてワクワクした。 妻鹿さんはどうしているんだろうな。ミステリアスなキャラだった。 サラリーマンの苦悩はわかるけど、妻側からすると1人で抱え込んで話してくれないって結構せつないし、子育てしてねーだろってすごく思ってしまった。

麻乃@asano042025年5月29日読み終わった借りてきた読了。 山の中の描写は読んでいてワクワクした。 妻鹿さんはどうしているんだろうな。ミステリアスなキャラだった。 サラリーマンの苦悩はわかるけど、妻側からすると1人で抱え込んで話してくれないって結構せつないし、子育てしてねーだろってすごく思ってしまった。

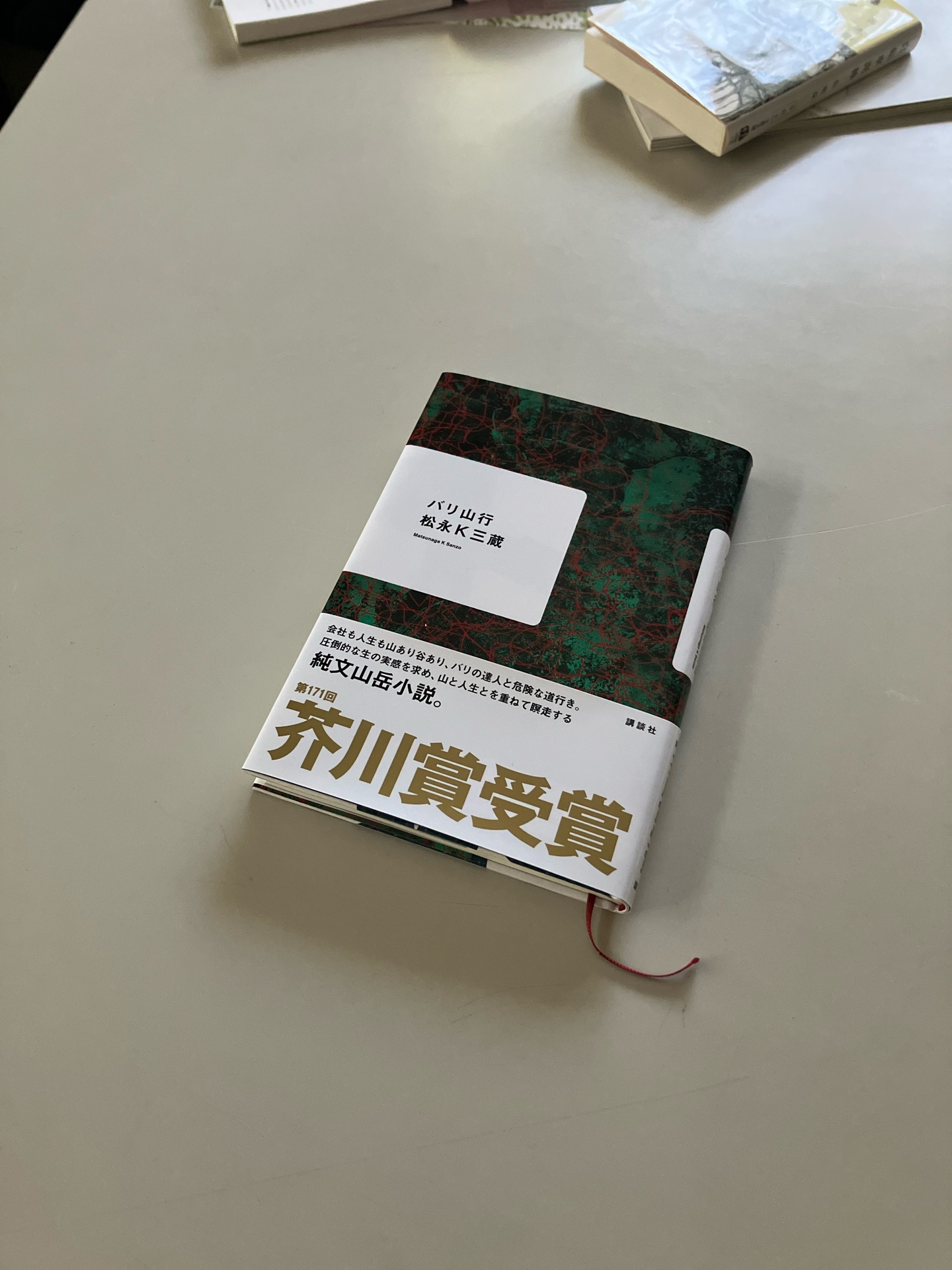

モエシャンドン@moex-moex2025年4月20日めちゃくちゃおもしろい。 芥川賞アレルギーの方も読めるはず。 ビジネスマン小説と登山小説がいい感じにミックスされて、それが純文学してる。 数年後でもたぶん思い出すであろう、心に残る本。 登山したくなるし、本当のサバイバルって、戦うってどういうこのなのか、考えさせられる一冊。 自分ってなんだろう、どう生きたらいいんだろう、人に迎合しないってどういうこと、などの迷える人にこそ読んでみてほしい本だなと思います。

モエシャンドン@moex-moex2025年4月20日めちゃくちゃおもしろい。 芥川賞アレルギーの方も読めるはず。 ビジネスマン小説と登山小説がいい感じにミックスされて、それが純文学してる。 数年後でもたぶん思い出すであろう、心に残る本。 登山したくなるし、本当のサバイバルって、戦うってどういうこのなのか、考えさせられる一冊。 自分ってなんだろう、どう生きたらいいんだろう、人に迎合しないってどういうこと、などの迷える人にこそ読んでみてほしい本だなと思います。

Autoishk@nunc_stans2025年4月13日読み終わったaudible料理中に聴いていたが豆腐ハンバーグの豆腐の脱水をサボったらタネも全然まとまらず、焼き始めてもどんどん水分が出てきてかなりスリリングな読書体験となった。

Autoishk@nunc_stans2025年4月13日読み終わったaudible料理中に聴いていたが豆腐ハンバーグの豆腐の脱水をサボったらタネも全然まとまらず、焼き始めてもどんどん水分が出てきてかなりスリリングな読書体験となった。

︎⟡.·@171yf_2025年4月12日読み終わった@ 自宅登山や建築関係に明るくなく、序盤は専門用語を調べながら読み進めた為に進行が悪く、かなり苦戦した。 自然の雄大さ自由度の高さ、そして怖さを臨場感たっぷりに楽しめる作品。 仕事や家族、それに付随する人間関係そのものと登山が上手く絡み合い、違和感なくリアルに描かれている。 終始漂う不穏さが後味として作品にマッチしており、個人的に好み。妻鹿という人物に強く興味を惹かれる。

︎⟡.·@171yf_2025年4月12日読み終わった@ 自宅登山や建築関係に明るくなく、序盤は専門用語を調べながら読み進めた為に進行が悪く、かなり苦戦した。 自然の雄大さ自由度の高さ、そして怖さを臨場感たっぷりに楽しめる作品。 仕事や家族、それに付随する人間関係そのものと登山が上手く絡み合い、違和感なくリアルに描かれている。 終始漂う不穏さが後味として作品にマッチしており、個人的に好み。妻鹿という人物に強く興味を惹かれる。

ゾウのパオパオ@paopao2025年4月10日読んでる「〜 そういう恐怖とか不安感ってさ、自分で作り出してるもんだよ。それが増殖して伝染するんだよ。 〜 でもそれは予測だし、イメージって言うか、不安感の、感でさ、それは本物じゃないんだよ。まぼろしだよ。だからね、だからやるしかないんだよ、実際に」

ゾウのパオパオ@paopao2025年4月10日読んでる「〜 そういう恐怖とか不安感ってさ、自分で作り出してるもんだよ。それが増殖して伝染するんだよ。 〜 でもそれは予測だし、イメージって言うか、不安感の、感でさ、それは本物じゃないんだよ。まぼろしだよ。だからね、だからやるしかないんだよ、実際に」

ゆりたん@yuritanyogini2025年3月28日読み終わった図書館本バリ島の山にでも登る話かなと勘違いしてました……。登山経験ゼロな自分でも一気に読めたのは一文一文が短くさっぱりしていたからだと思う。読みやすかった、妻鹿さんの幸せを願う。

ゆりたん@yuritanyogini2025年3月28日読み終わった図書館本バリ島の山にでも登る話かなと勘違いしてました……。登山経験ゼロな自分でも一気に読めたのは一文一文が短くさっぱりしていたからだと思う。読みやすかった、妻鹿さんの幸せを願う。

ヨシコ@ysk4452025年3月5日読み終わった山に加速的にハマっていく様子に、思い当たる節がありすぎてザワザワした。 私も仕事が立て込み始めると終電でYAMAPを開き、夢中で登山の計画を立て乗り過ごしていたりしていたことがある。 山岳小説だけど低山バリエーションルートだし、お仕事小説でもあり楽しい。

ヨシコ@ysk4452025年3月5日読み終わった山に加速的にハマっていく様子に、思い当たる節がありすぎてザワザワした。 私も仕事が立て込み始めると終電でYAMAPを開き、夢中で登山の計画を立て乗り過ごしていたりしていたことがある。 山岳小説だけど低山バリエーションルートだし、お仕事小説でもあり楽しい。

babu@nantoiukotodeshow2025年2月3日読み終わった余韻…。 言葉にするの難しいな、でもとても良かった。 (殴り書きですが感覚忘れる前に!) 味わい深くて、すっきりした印象の文体。 無駄がない。 街と山、生と死、頭と身体、とか 色々な対比はインパクトがあった。 身体を経て経験する重みには自分自身少しギクッとしてしまうところもあったし、山の過程を描く文章力が圧巻だった。 「本物」と「イメージ」のくだりも、言葉では分かっても体で知ってるのは雲泥の差があるよなぁ〜とぼんやり思った。 あと妻鹿さんの持つ雰囲気が父に似ていて 少し思い出しながら読んだ。 もうちょっと言葉まとめたら更新します #バリ山行 #松永k三蔵 #芥川賞

babu@nantoiukotodeshow2025年2月3日読み終わった余韻…。 言葉にするの難しいな、でもとても良かった。 (殴り書きですが感覚忘れる前に!) 味わい深くて、すっきりした印象の文体。 無駄がない。 街と山、生と死、頭と身体、とか 色々な対比はインパクトがあった。 身体を経て経験する重みには自分自身少しギクッとしてしまうところもあったし、山の過程を描く文章力が圧巻だった。 「本物」と「イメージ」のくだりも、言葉では分かっても体で知ってるのは雲泥の差があるよなぁ〜とぼんやり思った。 あと妻鹿さんの持つ雰囲気が父に似ていて 少し思い出しながら読んだ。 もうちょっと言葉まとめたら更新します #バリ山行 #松永k三蔵 #芥川賞

ロペス@ropeth03132025年2月1日読み終わったライターをやっていて、芥川賞作品を知らないはマズいなと思って手に取った一冊。 自然物や登山の専門用語が多く出てきて、初めて見る漢字もあり、とても刺激的だった。 舞台である六甲山が近所というのも親近感を覚える。

ロペス@ropeth03132025年2月1日読み終わったライターをやっていて、芥川賞作品を知らないはマズいなと思って手に取った一冊。 自然物や登山の専門用語が多く出てきて、初めて見る漢字もあり、とても刺激的だった。 舞台である六甲山が近所というのも親近感を覚える。

はぐらうり@hagurauri-books2024年7月26日読み終わった芥川賞受賞作。山小説はいくつか読んでいるけれど、登山小説は『ホワイトアウト』以外に読んでないかも。かなり久しい。 あまりメタファーとかを考えなくても、考察をしなくてもわかる純文学で、珍しいが心地よい。ルートを外れてしまったんだよね、おそらく。 山登りはしないものの、自分の人生と照らし合わせてしまって、40代サラリーマンて厳しいよね、と身につまされる思いがした。

はぐらうり@hagurauri-books2024年7月26日読み終わった芥川賞受賞作。山小説はいくつか読んでいるけれど、登山小説は『ホワイトアウト』以外に読んでないかも。かなり久しい。 あまりメタファーとかを考えなくても、考察をしなくてもわかる純文学で、珍しいが心地よい。ルートを外れてしまったんだよね、おそらく。 山登りはしないものの、自分の人生と照らし合わせてしまって、40代サラリーマンて厳しいよね、と身につまされる思いがした。