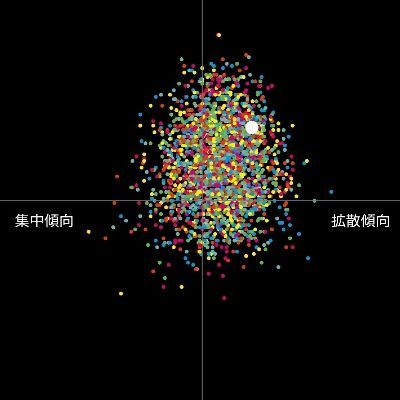

中動態の世界

287件の記録

euy@euy2026年2月23日読んでる國分先生の日本語表現、好きすぎる。 「中動態の担っていた観念は、その抑圧の過程のなかでまるで遺産分割のように複数に分かたれて、数々の表現へ継承されていった。驚くべきことに、その継承の過程がインド=ヨーロッパ諸語と日本語で共通していることもわれわれは確認した。もはや遺産は遺産としても認識されていない。もちろん、継承とはそもそもそのようなものであろう。中動態自身も自らの意味をおそらくは非人称表現から継承したに過ぎないのだから。」

euy@euy2026年2月23日読んでる國分先生の日本語表現、好きすぎる。 「中動態の担っていた観念は、その抑圧の過程のなかでまるで遺産分割のように複数に分かたれて、数々の表現へ継承されていった。驚くべきことに、その継承の過程がインド=ヨーロッパ諸語と日本語で共通していることもわれわれは確認した。もはや遺産は遺産としても認識されていない。もちろん、継承とはそもそもそのようなものであろう。中動態自身も自らの意味をおそらくは非人称表現から継承したに過ぎないのだから。」

おさとうトマト@fptoma2026年2月18日読んでる言語と文法の章にあやうく挫折しかけたけれど、NHKラジオ「ウチらと世界とエンタメと」の最新回、國分功一郎×朝井リョウによるクロストークを聴いたら読むモチベーションがむくむくと湧き上がってきた。 「私がなにごとかをなす」とは一体どういうことか。中動態について分析した先に何があるのか、絶対に見届けるんだ。 そして次は『イン・ザ・メガチャーチ』を読むんだ。

おさとうトマト@fptoma2026年2月18日読んでる言語と文法の章にあやうく挫折しかけたけれど、NHKラジオ「ウチらと世界とエンタメと」の最新回、國分功一郎×朝井リョウによるクロストークを聴いたら読むモチベーションがむくむくと湧き上がってきた。 「私がなにごとかをなす」とは一体どういうことか。中動態について分析した先に何があるのか、絶対に見届けるんだ。 そして次は『イン・ザ・メガチャーチ』を読むんだ。

おさとうトマト@fptoma2026年2月8日読み始めたかつて存在されたとされる「中動態」(能動態でも受動態でもない態)から人間の意志と責任について見つめなおす一冊。『暇と退屈の倫理学』に衝撃を受けてから、いつか読みたいと思っていた本作。ようやくチャレンジする。

おさとうトマト@fptoma2026年2月8日読み始めたかつて存在されたとされる「中動態」(能動態でも受動態でもない態)から人間の意志と責任について見つめなおす一冊。『暇と退屈の倫理学』に衝撃を受けてから、いつか読みたいと思っていた本作。ようやくチャレンジする。

けい@kei-note2026年2月8日読み始めた今の自分にすごく合っているみたいで読んでいて楽しい。あと多分とても読みやすい。 すごく理解できるかと言うと違うけれど(この手のジャンル普段読まないし)読みたかった言葉がここにある という気分。

けい@kei-note2026年2月8日読み始めた今の自分にすごく合っているみたいで読んでいて楽しい。あと多分とても読みやすい。 すごく理解できるかと言うと違うけれど(この手のジャンル普段読まないし)読みたかった言葉がここにある という気分。

- み@all_is_love2026年1月5日読んでる帯に釣られて買ったら予想外の哲学書。哲学もいずれ触れたいと思ってたのでちょうどよい!が、初心者にはかなりむずかしく、何度も同じ文を読み返しながら進めている。

icue@icue2025年11月5日読み終わったかつて読んだ単行本時以来の再読。本を読んで人生変わるとかそういう経験はほとんどないのだが、自分にとって数少ない目から鱗が落ちた本。当時大きな影響を受けた。 単行本時には、「能動-受動」における責任は意志の概念と結び付けられており、意志概念は本書において徹底的に批判されているので、では責任はどうなるのかという問いは残っていた。文庫版補遺として追記された「なぜ免責が引責を可能にするのか──責任と帰責性」にてその問いに答えている。 意志によって根拠づけられた責任はいわば「堕落した責任」であり、意志概念ともども批判すべきだが、代わって「能動態-中動態」における「応答可能性/responsibility」としての責任が提示される。意志によって根拠づけられた責任は「帰責性/imputability」として応答可能性としての責任とは区別して考えられるべきものだという。 「帰責性」や「能動-受動」といった概念は社会を運営していくにあたって必要なものである(例えば近代の法体系などはそれが前提となっている)一方、それらが意志によって根拠づけられてしまうとむしろその役割を損なうことになると、ここでも本編同様、意志概念が批判されている。それゆえ、意志概念無しでの「能動-受動」の対立や「帰責性」を考えるべきだという主張は、ちょっと想像になかったので面白かった。そこから熊谷晋一郎氏の指摘を受けて、過去を切断する意志と、過去を振り返るからこそ感じる責任とを対義語として定義する。 さて、「帰責性」によって責任を感じるべき人を指し示したとして、応答すべきなのに応答しない人が、責任を感じて応答するようになるにはどうすればいいかという肝心の問題はどう答えているのか。熊谷氏や当事者研究を参照しながら、いくら「帰責性」を問うても責任の生成につながらないが、いったん免責するというプロセスを踏むことで逆説的に責任を感じるようになることがあるという。これは、不思議に思えるが、刑務所での更生支援に携わっていた岡本茂樹氏の『反省させると犯罪者になります』などの著書でも似たような話がなされていたと思う。どうも人間にはそういう心の動きがあるようだ。本書においても一応の理由の説明がなされているのだが、國分氏も自ら書いている通り、まだまだ理由の解明は充分ではないし、この補遺も現時点での仮説の提示にすぎない。 こうした責任をめぐる議論は、例えば戦争責任や差別やハラスメントといった、袋小路に陥りがちな問題を解きほぐすポテンシャルを秘めているように思う。逆に言えば、しばしばそうした問題が硬直化してしまうのは、意志概念をそこに見出して「堕落した責任」を追求してしまうからなのかもしれない。なんら自分の意志によるものでもない、場合によっては自分が生まれる以前からある問題に対して責任を感じることができるのはなぜなのか。今後の議論の展開に期待したい。

icue@icue2025年11月5日読み終わったかつて読んだ単行本時以来の再読。本を読んで人生変わるとかそういう経験はほとんどないのだが、自分にとって数少ない目から鱗が落ちた本。当時大きな影響を受けた。 単行本時には、「能動-受動」における責任は意志の概念と結び付けられており、意志概念は本書において徹底的に批判されているので、では責任はどうなるのかという問いは残っていた。文庫版補遺として追記された「なぜ免責が引責を可能にするのか──責任と帰責性」にてその問いに答えている。 意志によって根拠づけられた責任はいわば「堕落した責任」であり、意志概念ともども批判すべきだが、代わって「能動態-中動態」における「応答可能性/responsibility」としての責任が提示される。意志によって根拠づけられた責任は「帰責性/imputability」として応答可能性としての責任とは区別して考えられるべきものだという。 「帰責性」や「能動-受動」といった概念は社会を運営していくにあたって必要なものである(例えば近代の法体系などはそれが前提となっている)一方、それらが意志によって根拠づけられてしまうとむしろその役割を損なうことになると、ここでも本編同様、意志概念が批判されている。それゆえ、意志概念無しでの「能動-受動」の対立や「帰責性」を考えるべきだという主張は、ちょっと想像になかったので面白かった。そこから熊谷晋一郎氏の指摘を受けて、過去を切断する意志と、過去を振り返るからこそ感じる責任とを対義語として定義する。 さて、「帰責性」によって責任を感じるべき人を指し示したとして、応答すべきなのに応答しない人が、責任を感じて応答するようになるにはどうすればいいかという肝心の問題はどう答えているのか。熊谷氏や当事者研究を参照しながら、いくら「帰責性」を問うても責任の生成につながらないが、いったん免責するというプロセスを踏むことで逆説的に責任を感じるようになることがあるという。これは、不思議に思えるが、刑務所での更生支援に携わっていた岡本茂樹氏の『反省させると犯罪者になります』などの著書でも似たような話がなされていたと思う。どうも人間にはそういう心の動きがあるようだ。本書においても一応の理由の説明がなされているのだが、國分氏も自ら書いている通り、まだまだ理由の解明は充分ではないし、この補遺も現時点での仮説の提示にすぎない。 こうした責任をめぐる議論は、例えば戦争責任や差別やハラスメントといった、袋小路に陥りがちな問題を解きほぐすポテンシャルを秘めているように思う。逆に言えば、しばしばそうした問題が硬直化してしまうのは、意志概念をそこに見出して「堕落した責任」を追求してしまうからなのかもしれない。なんら自分の意志によるものでもない、場合によっては自分が生まれる以前からある問題に対して責任を感じることができるのはなぜなのか。今後の議論の展開に期待したい。

こけし@murasakikokeshi2025年10月28日買った読んでる2025年の読書記録 ずっと気になってて、今年の春に文庫化したから買って、10月頃に少しだけ読んだけどまだまだ読み終わってない

こけし@murasakikokeshi2025年10月28日買った読んでる2025年の読書記録 ずっと気になってて、今年の春に文庫化したから買って、10月頃に少しだけ読んだけどまだまだ読み終わってない- ゆ@yu000072025年9月22日読み終わった4月に購入し、「分からん....分からん!」と思いながら何とか読み切った。 何も理解できていない感じはするが、とにかく読み切ったので解放はされた。 著者の「暇と退屈の倫理学」を以前読んでおり、読みやすく面白かったため、「あの人の新作か!」と本屋で手に取り、冒頭を立ち読みして「これは面白そうだ!」と思ったもののあまりにも難しく半月かかってしまった。 理解できているとは言い難いが、過保護の父親が敷いたレールを歩いてきた私は強制に近く自由が少ない状態ではあるが、「運動部に入りなさい」と言われて活動日数の少ない弓道部を選ぶ程度の自由はあった。一人暮らしを始め、親と距離を置くことに成功したため、「自由>強制」となるようにしていきたい。しかし呪縛が抜け切るのに時間がかかりそうではある。

みどりこ@midorikko_032025年9月21日読み終わった風呂読書だったもの。本編は躓きながらめ読み切れたけど、補遺がとにかく一層ワンランク上の難しさだった……。一応読んだけど、ぜんっぜんわかんない。前作の『暇と退屈の倫理学』も大層面白かったけどやはり「なにこれぜんっぜんわかんない」があったのを思い出した。また読もう。アーレントに初めて興味が沸いた。

みどりこ@midorikko_032025年9月21日読み終わった風呂読書だったもの。本編は躓きながらめ読み切れたけど、補遺がとにかく一層ワンランク上の難しさだった……。一応読んだけど、ぜんっぜんわかんない。前作の『暇と退屈の倫理学』も大層面白かったけどやはり「なにこれぜんっぜんわかんない」があったのを思い出した。また読もう。アーレントに初めて興味が沸いた。

いっちー@icchii3172025年9月15日いよいよ読む満を持す本日『聖なるズー』の読書会をしてたら、言葉と性的同意の議論からまさかの意志と切断の話にたどり着いた。いよいよ読む時がやってきた… 積んでると思ってたけどなかった(あったのは責任の生成だった)

いっちー@icchii3172025年9月15日いよいよ読む満を持す本日『聖なるズー』の読書会をしてたら、言葉と性的同意の議論からまさかの意志と切断の話にたどり着いた。いよいよ読む時がやってきた… 積んでると思ってたけどなかった(あったのは責任の生成だった) 拓洋舎@hallelujah10252025年8月17日読んでる@ 自宅第5章 意思と選択 7 「する」と「される」の境界 8 権力関係における「能動性」 9 アレントと一致の問題 10 非自発的同意の概念 11 アレントにおける政治、意志、自発性

拓洋舎@hallelujah10252025年8月17日読んでる@ 自宅第5章 意思と選択 7 「する」と「される」の境界 8 権力関係における「能動性」 9 アレントと一致の問題 10 非自発的同意の概念 11 アレントにおける政治、意志、自発性

高尾清貴@kiyotakao2025年8月6日読み終わった読んだー いやー、これはなかなか難解だった。「中動態の世界」というタイトルの示すとおり、「中動態」という概念を認めたときの「世界」がどうみえるか、という辞書的な意味での「世界観」の話をしていたことが、おそらく、難しさの原因。 「中動態」が言語概念であるので、認識の転換が必要だし、数々の哲学者の議論を引用しつつ、批判を加えた上で取り込んでいく必要があるから、集中力の必要な本だった。 暇と退屈の倫理学もそうだったが、通読することで世界観がインストールされるので、情報としては、最終章だけ読めば十分なのかもしれないが、通読する前と後では、自分の中に発生する感覚に変化が生じている気がする。 こういう感想を抱くのも、中動態の世界を生きられるようになったからかもしれない。

高尾清貴@kiyotakao2025年8月6日読み終わった読んだー いやー、これはなかなか難解だった。「中動態の世界」というタイトルの示すとおり、「中動態」という概念を認めたときの「世界」がどうみえるか、という辞書的な意味での「世界観」の話をしていたことが、おそらく、難しさの原因。 「中動態」が言語概念であるので、認識の転換が必要だし、数々の哲学者の議論を引用しつつ、批判を加えた上で取り込んでいく必要があるから、集中力の必要な本だった。 暇と退屈の倫理学もそうだったが、通読することで世界観がインストールされるので、情報としては、最終章だけ読めば十分なのかもしれないが、通読する前と後では、自分の中に発生する感覚に変化が生じている気がする。 こういう感想を抱くのも、中動態の世界を生きられるようになったからかもしれない。 Ayako@aya_rb2025年7月23日読み終わった第9章 ビリーたちの物語 の5 彼らはいったい誰なのか? 2025年7月の今こそ必読。 徳と善、善と悪の関係。アレントの指摘。 ===== pp404-405 善は過剰である。過剰であるがゆえに悪を暴力的に排除する。 善は徳のように同意や通念に依拠しない。だから、「温和に行動するのではなく、力強く、実際暴力的に自己を主張する」。アレントが述べている通り、善を温和や弱さと同一視している人々にはこれはまったく驚くべきことであろう。だがそれが驚くべきものであるのは、われわれが善を正面から見据えようとせず、それを常に徳に置き換えようとしているからである。 ===== われわれはビリーでありクラッガートでありヴィアであると。

Ayako@aya_rb2025年7月23日読み終わった第9章 ビリーたちの物語 の5 彼らはいったい誰なのか? 2025年7月の今こそ必読。 徳と善、善と悪の関係。アレントの指摘。 ===== pp404-405 善は過剰である。過剰であるがゆえに悪を暴力的に排除する。 善は徳のように同意や通念に依拠しない。だから、「温和に行動するのではなく、力強く、実際暴力的に自己を主張する」。アレントが述べている通り、善を温和や弱さと同一視している人々にはこれはまったく驚くべきことであろう。だがそれが驚くべきものであるのは、われわれが善を正面から見据えようとせず、それを常に徳に置き換えようとしているからである。 ===== われわれはビリーでありクラッガートでありヴィアであると。

拓洋舎@hallelujah10252025年7月9日読んでる@ 自宅第4章 言語と思考 1 ギリシア世界に意志の概念はなかった 「奇妙な欠落」とは 能動態が中動態に対立している世界には「意志」はない

拓洋舎@hallelujah10252025年7月9日読んでる@ 自宅第4章 言語と思考 1 ギリシア世界に意志の概念はなかった 「奇妙な欠落」とは 能動態が中動態に対立している世界には「意志」はない Ayako@aya_rb2025年6月29日読み始めた(メモ) 第3章 バンウェニストの議論の参照 能動態と中動態の対立に見出されるのは、主語が、動詞によって示される過程の外にあるか内にあるかの区別である。 第4章 デリダによるバンウェニストの批判を検証する バンウェニストは、言語は思考ではなくて思考の可能性を規定するとした。 p202 フーコーの権力論 権力は人々が行為するのを妨げるのではない。権力は行為に働きかけ、人がある行為をするように、もしくはその行為のあり方を規定するように作用する。言い換えれば、権力は人がもつ行為する力を利用する。 それに対し暴力は、身体に直接に働きかけるという意味で権力から区別される。 権力は相手の行為する力を利用するが、暴力は行為する力そのものを抑え込む。 暴力関係は能動と受動の対立のなかにある。 暴力は行為を引き出すことはできない。暴力はあらゆる可能性を閉ざす。 ここで注意しなければならないのは、権力関係において権力を行使される側にいるものは、ある意味で能動的だということである。 権力行使における行為者の有り様は、「する」と「される」の対立では説明できない。 ただし、権力は暴力を利用する。だからしばしばこのふたつは混同される。 権力の関係は、能動性と中動性での関係でこそ、説明できる。 アレントの権力の定義 権力は集団的なものであり、複数の人間が一致して行為するところに存在する。暴力はそのような一致は持たない。 フーコーは暴力は権力によって利用可能とする。 しかし、アレントの理論では、暴力は権力を破壊し、権力が暴力を利用することはありえない、と。 非自発的同意、というカテゴリー(能動と受動の対立の図式では、上手く位置付けられない)

Ayako@aya_rb2025年6月29日読み始めた(メモ) 第3章 バンウェニストの議論の参照 能動態と中動態の対立に見出されるのは、主語が、動詞によって示される過程の外にあるか内にあるかの区別である。 第4章 デリダによるバンウェニストの批判を検証する バンウェニストは、言語は思考ではなくて思考の可能性を規定するとした。 p202 フーコーの権力論 権力は人々が行為するのを妨げるのではない。権力は行為に働きかけ、人がある行為をするように、もしくはその行為のあり方を規定するように作用する。言い換えれば、権力は人がもつ行為する力を利用する。 それに対し暴力は、身体に直接に働きかけるという意味で権力から区別される。 権力は相手の行為する力を利用するが、暴力は行為する力そのものを抑え込む。 暴力関係は能動と受動の対立のなかにある。 暴力は行為を引き出すことはできない。暴力はあらゆる可能性を閉ざす。 ここで注意しなければならないのは、権力関係において権力を行使される側にいるものは、ある意味で能動的だということである。 権力行使における行為者の有り様は、「する」と「される」の対立では説明できない。 ただし、権力は暴力を利用する。だからしばしばこのふたつは混同される。 権力の関係は、能動性と中動性での関係でこそ、説明できる。 アレントの権力の定義 権力は集団的なものであり、複数の人間が一致して行為するところに存在する。暴力はそのような一致は持たない。 フーコーは暴力は権力によって利用可能とする。 しかし、アレントの理論では、暴力は権力を破壊し、権力が暴力を利用することはありえない、と。 非自発的同意、というカテゴリー(能動と受動の対立の図式では、上手く位置付けられない)

とむ@tom_books2025年6月23日まだ読んでる予想外に言語学?なお話が深くて難しくて 行き帰りの電車でゆっくりゆっくり読んでる🚃 全然こっちのバックグラウンドないのに惹かれてしまうのはなぜなのか

とむ@tom_books2025年6月23日まだ読んでる予想外に言語学?なお話が深くて難しくて 行き帰りの電車でゆっくりゆっくり読んでる🚃 全然こっちのバックグラウンドないのに惹かれてしまうのはなぜなのか

拓洋舎@hallelujah10252025年6月11日読んでる@ 自宅第1章 能動と受動をめぐる諸問題 5 文法の世界へ 能動/受動の外部 能動態と受動態の対立は普遍的ではない もともと能動態は中動態と対立していた! 「私が自分の手をあげる」から「私の手があがる」を引くと? nothingをなぜ思い描くのか

拓洋舎@hallelujah10252025年6月11日読んでる@ 自宅第1章 能動と受動をめぐる諸問題 5 文法の世界へ 能動/受動の外部 能動態と受動態の対立は普遍的ではない もともと能動態は中動態と対立していた! 「私が自分の手をあげる」から「私の手があがる」を引くと? nothingをなぜ思い描くのか 拓洋舎@hallelujah10252025年6月10日読んでる@ 自宅第1章 能動と受動をめぐる諸問題 4 太陽がどうしても近くにあるように感じられる -スピノザ 『行為は意思を原因としない』 『効果としての意思は残る』 スピノザ登場! 少し難解になる。

拓洋舎@hallelujah10252025年6月10日読んでる@ 自宅第1章 能動と受動をめぐる諸問題 4 太陽がどうしても近くにあるように感じられる -スピノザ 『行為は意思を原因としない』 『効果としての意思は残る』 スピノザ登場! 少し難解になる。

torajiro@torajiro2025年5月31日読み終わった@ カフェやはり最高に面白い。単行本を読んでから数年、國分功一郎さんの著作も『暇と退屈の倫理学』『責任の生成』『言語が消滅する前に』『目的への抵抗』などなど読んできていたので本書の議論についても新たな気づきや理解が深まるところが多かった。補遺も國分さん自身が思考を深め、進めてきているからより論旨が明快で素晴らしい。 個人的には最近國分さんとは別の角度からアーレントのことを考えていたので、アーレントが「区別」の人であることに色々と思いを馳せた。 國分さんがアーレントに質問したかったこと、私も私なりの関心から同じことを聞いてみたい。 “一度でよいので実際に会ってお話をしてみたかった。「ビリーもクラッガードもヴィアも我々そのものではないでしょうか?アレント先生には彼らのようなところはありませんか?」ーーーその際におうかがいしたかったことはただ一つこれである”

torajiro@torajiro2025年5月31日読み終わった@ カフェやはり最高に面白い。単行本を読んでから数年、國分功一郎さんの著作も『暇と退屈の倫理学』『責任の生成』『言語が消滅する前に』『目的への抵抗』などなど読んできていたので本書の議論についても新たな気づきや理解が深まるところが多かった。補遺も國分さん自身が思考を深め、進めてきているからより論旨が明快で素晴らしい。 個人的には最近國分さんとは別の角度からアーレントのことを考えていたので、アーレントが「区別」の人であることに色々と思いを馳せた。 國分さんがアーレントに質問したかったこと、私も私なりの関心から同じことを聞いてみたい。 “一度でよいので実際に会ってお話をしてみたかった。「ビリーもクラッガードもヴィアも我々そのものではないでしょうか?アレント先生には彼らのようなところはありませんか?」ーーーその際におうかがいしたかったことはただ一つこれである”

torajiro@torajiro2025年5月24日読んでる「動詞は遅れて生じた」 単行本での初読のときには気にならなかったが、今井むつみさんの著作でこどもの言語習得における「動詞の難易度の高さ」について触れられていたのを想起した。動作という抽象度の高いものを捉え概念化するというのはそもそも難しいのだろう。

torajiro@torajiro2025年5月24日読んでる「動詞は遅れて生じた」 単行本での初読のときには気にならなかったが、今井むつみさんの著作でこどもの言語習得における「動詞の難易度の高さ」について触れられていたのを想起した。動作という抽象度の高いものを捉え概念化するというのはそもそも難しいのだろう。

semi@hirakegoma2025年5月20日読み終わったタイトルに前々から惹かれていた。文庫版が出たことを知って購入。 出だしの対話を読み、依存症について語られるんだ!と期待しながら読んでいくと、ひたすら古代ギリシア語やラテン語の文法について述べられる…読んでいても文字が横すべりして中身がスッと入っては来なかった。ギリシア語もラテン語もほぼ読めないし… ただ構成としては、細かく区切られていて、章ごとにおさらいしてくれる親切設計なので、何とか耐えながら読み進められた。 個人的には本編よりもラストに収録された文庫版補遺に魅力を感じる。本編で述べられた抽象的な議論が、具体的に像を結ぶ感じ。 当事者研究を免責が引責を可能にするプロセスとしてとらえ、「行為のコミュニズム」として明らかにした点は、印象深い。 依存症や精神病のとき、もしくは日常生活でも、つらい状況の中で自身の行為がうまくいかなかったとき、猛烈に落ち込んで負のループから抜けられなくなる。そんな時に、行為のコミュニズムの視点に立てば、一旦自分の状況(存在)を認めることができて、同時に責任を感じることができる可能性がある(免責から引責)。負のループに陥らず、自分を認めつつ本当の意味で責任を認識することができる気がした。

semi@hirakegoma2025年5月20日読み終わったタイトルに前々から惹かれていた。文庫版が出たことを知って購入。 出だしの対話を読み、依存症について語られるんだ!と期待しながら読んでいくと、ひたすら古代ギリシア語やラテン語の文法について述べられる…読んでいても文字が横すべりして中身がスッと入っては来なかった。ギリシア語もラテン語もほぼ読めないし… ただ構成としては、細かく区切られていて、章ごとにおさらいしてくれる親切設計なので、何とか耐えながら読み進められた。 個人的には本編よりもラストに収録された文庫版補遺に魅力を感じる。本編で述べられた抽象的な議論が、具体的に像を結ぶ感じ。 当事者研究を免責が引責を可能にするプロセスとしてとらえ、「行為のコミュニズム」として明らかにした点は、印象深い。 依存症や精神病のとき、もしくは日常生活でも、つらい状況の中で自身の行為がうまくいかなかったとき、猛烈に落ち込んで負のループから抜けられなくなる。そんな時に、行為のコミュニズムの視点に立てば、一旦自分の状況(存在)を認めることができて、同時に責任を感じることができる可能性がある(免責から引責)。負のループに陥らず、自分を認めつつ本当の意味で責任を認識することができる気がした。

ワタナベサトシ@mizio_s2025年5月1日買った読み終わった『暇と退屈の倫理学』を読み終えた(とても気に入った!)ので、次はコレを読んでみた。 難解な内容でなにが書いてあるかまったく分からない……、という印象が先にある。同書が小林秀雄賞を受賞したときの選評が、のきなみ「わからない」とあったことが悪い意味で拍車をかけたか https://kangaeruhito.jp/article/1032 。 しかし、新潮文庫として一般の誰もが気軽に手にすることができる本であり、学術論文を読み解かなければならないほどの苦労はない。 哲学の問題を扱っているので少々分かりにくいところがあるのは確かだが、文章は平易で丁寧であり、章ごと冒頭には必ず前章のまとめ(サマリ)があり、ここまでの議論で共通の理解どこまで進んだか逐一確認してくれるし、読者が迷子にならないようとても注意深く配慮されている内容だと思う。 タイトルにある「中動態」とはなんぞや、の説明が入り口になってしまうから致し方ないのだが、この本は別に中動態を解説するためのものではない(言語学的に中動態を定義するものとして書かれているわけではない)。読み進めていけば分かってくることなのだけれど、副題にも含まれている「意思」と「責任」について各々が考え直さなければならないと感じさせる、パワーを持った啓蒙の書だと思う。 そのことに気付かされるのは本書のかなり後半のほう(だと思う)。中動態とはなんぞやをひと言で定義しようなどと足踏みしていては、第8章以降ずいぶん話題が逸れてしまっているように感じられ、置いてきぼりにされたように感じてしまうだろう。また、結論にゆくために端折ったり強引な展開があるように感じられてしまうかもしれない。その意味でも、文庫にある捕逸はとてもありがたい。 厳密さを欠いてしまうのでざっくりとした理解の言葉でしか書けないが、自分なりにまとめてみる。 意思のこと、あるいは責任について考えるときに、これまで自明のものとして保ち続けてきた枠組みでは(矛盾とまでいうのは大げさかもしれないけど)しっくりこないところが出てきてしまう。その感覚をうまく説明するために/違った角度から再考察するために、例えば既に失われてしまった中動態という枠組みを使ってみれば、理解、ないしは考えかたの助けになるのではないか。 そんなことを呼びかけている本だと思う。 個人的には、法律を学ぶ者・法の解釈に興味がある者は、いちど読んで、こういう見方があるということを自らの中に入れておく必要があると思う。けっして言葉遊びのように概念をこねくり回して難解さで読者を煙にまく本ではない。この世界で生きるにあたり、大切な視座を与えてくれる実用書だと思う。 昨今は文庫本もずいぶん値段が高くなったけれど、この内容で500ページ超の文庫本が900円(税別)というのは、とてもありがたいことだ。その意味でも、本書は広く一般の人々に読まれて、拡張した視座のもとで新たな議論が巻き起こったり、より解像度の高い責任“感”を抱くようになる契機となって欲しい。 この本を読んだ人ばかりで話をしてみたい。

ワタナベサトシ@mizio_s2025年5月1日買った読み終わった『暇と退屈の倫理学』を読み終えた(とても気に入った!)ので、次はコレを読んでみた。 難解な内容でなにが書いてあるかまったく分からない……、という印象が先にある。同書が小林秀雄賞を受賞したときの選評が、のきなみ「わからない」とあったことが悪い意味で拍車をかけたか https://kangaeruhito.jp/article/1032 。 しかし、新潮文庫として一般の誰もが気軽に手にすることができる本であり、学術論文を読み解かなければならないほどの苦労はない。 哲学の問題を扱っているので少々分かりにくいところがあるのは確かだが、文章は平易で丁寧であり、章ごと冒頭には必ず前章のまとめ(サマリ)があり、ここまでの議論で共通の理解どこまで進んだか逐一確認してくれるし、読者が迷子にならないようとても注意深く配慮されている内容だと思う。 タイトルにある「中動態」とはなんぞや、の説明が入り口になってしまうから致し方ないのだが、この本は別に中動態を解説するためのものではない(言語学的に中動態を定義するものとして書かれているわけではない)。読み進めていけば分かってくることなのだけれど、副題にも含まれている「意思」と「責任」について各々が考え直さなければならないと感じさせる、パワーを持った啓蒙の書だと思う。 そのことに気付かされるのは本書のかなり後半のほう(だと思う)。中動態とはなんぞやをひと言で定義しようなどと足踏みしていては、第8章以降ずいぶん話題が逸れてしまっているように感じられ、置いてきぼりにされたように感じてしまうだろう。また、結論にゆくために端折ったり強引な展開があるように感じられてしまうかもしれない。その意味でも、文庫にある捕逸はとてもありがたい。 厳密さを欠いてしまうのでざっくりとした理解の言葉でしか書けないが、自分なりにまとめてみる。 意思のこと、あるいは責任について考えるときに、これまで自明のものとして保ち続けてきた枠組みでは(矛盾とまでいうのは大げさかもしれないけど)しっくりこないところが出てきてしまう。その感覚をうまく説明するために/違った角度から再考察するために、例えば既に失われてしまった中動態という枠組みを使ってみれば、理解、ないしは考えかたの助けになるのではないか。 そんなことを呼びかけている本だと思う。 個人的には、法律を学ぶ者・法の解釈に興味がある者は、いちど読んで、こういう見方があるということを自らの中に入れておく必要があると思う。けっして言葉遊びのように概念をこねくり回して難解さで読者を煙にまく本ではない。この世界で生きるにあたり、大切な視座を与えてくれる実用書だと思う。 昨今は文庫本もずいぶん値段が高くなったけれど、この内容で500ページ超の文庫本が900円(税別)というのは、とてもありがたいことだ。その意味でも、本書は広く一般の人々に読まれて、拡張した視座のもとで新たな議論が巻き起こったり、より解像度の高い責任“感”を抱くようになる契機となって欲しい。 この本を読んだ人ばかりで話をしてみたい。

Matilde@i_griega_20252025年4月29日読み終わった読み返そうと思っていたところ最近文庫化され、しかも補遺が追加されたとのことだったので文庫で読む直すことにした。哲学寄りの内容ではあるんだけど、私の興味は主に文法的な側面の方。 かつて言葉は「する」の能動態と「される」の受領態の対立ではなく、能動態と中動態の対立だったとのこと。 たとえば「惚れる」という動詞。これはむりやり「惚れさせられた」(受動態)わけでもなく、「惚れるぞ」(能動態)という意志で惚れたわけでもない。では「惚れる」の態って何? スペイン語ではこの場合「再帰動詞」を使う。再帰的用法は中動態の働きの一種と言われると、いまは消えてしまった概念ではあるけれど、こんな風に残っているのかと興味深い。

Matilde@i_griega_20252025年4月29日読み終わった読み返そうと思っていたところ最近文庫化され、しかも補遺が追加されたとのことだったので文庫で読む直すことにした。哲学寄りの内容ではあるんだけど、私の興味は主に文法的な側面の方。 かつて言葉は「する」の能動態と「される」の受領態の対立ではなく、能動態と中動態の対立だったとのこと。 たとえば「惚れる」という動詞。これはむりやり「惚れさせられた」(受動態)わけでもなく、「惚れるぞ」(能動態)という意志で惚れたわけでもない。では「惚れる」の態って何? スペイン語ではこの場合「再帰動詞」を使う。再帰的用法は中動態の働きの一種と言われると、いまは消えてしまった概念ではあるけれど、こんな風に残っているのかと興味深い。 北村有(きたむらゆう)@yuu_uu_2025年4月20日読んでる半分ほど読み進め。私にとってはすこぶる難しい、読み通せるか不安だ……。中動態とスピノザ哲学には通じるところがあるらしいけど、まっっっったくわからない!!!

北村有(きたむらゆう)@yuu_uu_2025年4月20日読んでる半分ほど読み進め。私にとってはすこぶる難しい、読み通せるか不安だ……。中動態とスピノザ哲学には通じるところがあるらしいけど、まっっっったくわからない!!!

いるかれもん@reads-dolphin2025年4月18日読み終わったまた読みたい学び!補遺が加筆され文庫化されたということで、早速購入に読み返した。最初に読んだ時は、自分自身が感じている苦しみとか、世界に対する違和感を見事に解き明かされているような気がして、とにかく自分を救ってくれているという衝撃を伴う感動に飲み込まれた。その一方、今回は、前回同様の感動や面白さは感じつつも、前回よりも丁寧に読み進めることができたと思う。一つ一つのトピックを丁寧に自分の中に取り込みながら読み進めることができた。そうやって落ち着いて読んでみると、改めてこの本は素晴らしい一冊だと思った。文庫本になると、参考文献等含め500ページ以上になる結構長い本であるが、一つ一つの話題を丁寧に、しかし飽きさせない書き振りとなっている。おかげで哲学にも言語にも疎い私でも、何が大切なのかちゃんと受け止めながら読み進めることができた。スピノザ、アレント、ハイデッガー、バンウェニストなど名前だけは聞いたこと(もしくは名前も聞いたことがない)ある哲学者の著作を引用して論を展開しているが、実はそこで問題にされていることが、私たちにとても身近で、私たちの中で起きている問題についてであることを、わかりやすく伝えてくれている。 結局私がどうして中動態の世界に魅了されたのかというと、自分が感じている自分の作られ方が中動態では自然に語られているということだと思う。それは、自分自身が周囲の環境や関係性の中で決まっていて、さらには、周囲の環境と自分自身は相互作用しているという感覚である。その時、私自身は、自分が意志しなくても自然と変化しているように感じることがある。その証拠かもしれないが、私は自分自身の考えや気持ちについても、どこか第三者のことのように表現してしまう。自分の考えや、気持ちが、本当に自分が納得していることなのか自信を持てない。一貫してそれを主張し続けられるか自信がない。こうした私の態度は、側から見たら「考えがコロコロ変わる」とか「意志が弱い」みたいに評価されてしまう態度にも見える。自分自身も、自分自身がそうした人物のように思えて蔑んでいた。 おそらく本書を読まれた方であれば、どうして私がこの本に救われたのか、これ以上説明する必要はないと思う。本書で書かれている能動態-中動態の世界、意志という存在が生まれる前の世界は自分の私自身の捉え方を表現する上で非常に都合が良かった。自分を語る世界観が見つかるというのは非常に感動する。それは、自分自身の感じている寂しさは、私一人だけが感じているわけではないこと、そしてそれを救おうとしている人がいることを実感するからだろうか。はたまた、自分が心地よく過ごせる内面世界を手に入れるからだろうか。いずれにしても、やっぱりこの本に私は救われた。 一方、この本を読んでいて、まだまだ理解しきれない部分も多い。特に第8章、9章、補遺。ぜひまた、私が別の環境や関係性に身を置いて、別の私になった時に読み返したい。本を読むという行為もまた、私と相互作用し、私を変容させる環境の一つである。

いるかれもん@reads-dolphin2025年4月18日読み終わったまた読みたい学び!補遺が加筆され文庫化されたということで、早速購入に読み返した。最初に読んだ時は、自分自身が感じている苦しみとか、世界に対する違和感を見事に解き明かされているような気がして、とにかく自分を救ってくれているという衝撃を伴う感動に飲み込まれた。その一方、今回は、前回同様の感動や面白さは感じつつも、前回よりも丁寧に読み進めることができたと思う。一つ一つのトピックを丁寧に自分の中に取り込みながら読み進めることができた。そうやって落ち着いて読んでみると、改めてこの本は素晴らしい一冊だと思った。文庫本になると、参考文献等含め500ページ以上になる結構長い本であるが、一つ一つの話題を丁寧に、しかし飽きさせない書き振りとなっている。おかげで哲学にも言語にも疎い私でも、何が大切なのかちゃんと受け止めながら読み進めることができた。スピノザ、アレント、ハイデッガー、バンウェニストなど名前だけは聞いたこと(もしくは名前も聞いたことがない)ある哲学者の著作を引用して論を展開しているが、実はそこで問題にされていることが、私たちにとても身近で、私たちの中で起きている問題についてであることを、わかりやすく伝えてくれている。 結局私がどうして中動態の世界に魅了されたのかというと、自分が感じている自分の作られ方が中動態では自然に語られているということだと思う。それは、自分自身が周囲の環境や関係性の中で決まっていて、さらには、周囲の環境と自分自身は相互作用しているという感覚である。その時、私自身は、自分が意志しなくても自然と変化しているように感じることがある。その証拠かもしれないが、私は自分自身の考えや気持ちについても、どこか第三者のことのように表現してしまう。自分の考えや、気持ちが、本当に自分が納得していることなのか自信を持てない。一貫してそれを主張し続けられるか自信がない。こうした私の態度は、側から見たら「考えがコロコロ変わる」とか「意志が弱い」みたいに評価されてしまう態度にも見える。自分自身も、自分自身がそうした人物のように思えて蔑んでいた。 おそらく本書を読まれた方であれば、どうして私がこの本に救われたのか、これ以上説明する必要はないと思う。本書で書かれている能動態-中動態の世界、意志という存在が生まれる前の世界は自分の私自身の捉え方を表現する上で非常に都合が良かった。自分を語る世界観が見つかるというのは非常に感動する。それは、自分自身の感じている寂しさは、私一人だけが感じているわけではないこと、そしてそれを救おうとしている人がいることを実感するからだろうか。はたまた、自分が心地よく過ごせる内面世界を手に入れるからだろうか。いずれにしても、やっぱりこの本に私は救われた。 一方、この本を読んでいて、まだまだ理解しきれない部分も多い。特に第8章、9章、補遺。ぜひまた、私が別の環境や関係性に身を置いて、別の私になった時に読み返したい。本を読むという行為もまた、私と相互作用し、私を変容させる環境の一つである。

ミキ@miki___632025年4月13日読み終わった図書館で借りたときは読み切れなかったけれど文庫版で読了。自分の知識不足ゆえに言葉が難しくて迷路のように感じたパートもありつつ、後半は付箋だらけに。増補された責任についての文章が読めてよかった。

ミキ@miki___632025年4月13日読み終わった図書館で借りたときは読み切れなかったけれど文庫版で読了。自分の知識不足ゆえに言葉が難しくて迷路のように感じたパートもありつつ、後半は付箋だらけに。増補された責任についての文章が読めてよかった。

ブックスエコーロケーション@books-echolocation2025年4月7日新刊入荷@ ブックスエコーロケーションブックスエコーロケーション、4月7日(月)オープンしております。19時まで。ご来店お待ちしております。 國分功一郎『中動態の世界 意思と責任の考古学』新潮文庫 誰かを好きになる。これは能動か受動か。好きになろうとしたのでもなければ、好きになるよう強いられたのでもない。自分で「する」と人に「される」しか認めない言葉は、こんなありふれた日常事を説明することすらできない。その外部を探求すべく、著者は歴史からひっそりと姿を消した“中動態”に注目する。人間の不自由さを見つめ、本当の自由を求める哲学書。 #信州 #長野県松本市 #松本市 #本屋 #書店 #ブックスエコーロケーション

ブックスエコーロケーション@books-echolocation2025年4月7日新刊入荷@ ブックスエコーロケーションブックスエコーロケーション、4月7日(月)オープンしております。19時まで。ご来店お待ちしております。 國分功一郎『中動態の世界 意思と責任の考古学』新潮文庫 誰かを好きになる。これは能動か受動か。好きになろうとしたのでもなければ、好きになるよう強いられたのでもない。自分で「する」と人に「される」しか認めない言葉は、こんなありふれた日常事を説明することすらできない。その外部を探求すべく、著者は歴史からひっそりと姿を消した“中動態”に注目する。人間の不自由さを見つめ、本当の自由を求める哲学書。 #信州 #長野県松本市 #松本市 #本屋 #書店 #ブックスエコーロケーション

noripiii@quadspin_norimusubi2025年4月5日買った@ ジュンク堂書店 吉祥寺店誰かを好きになる。これは能動か受動か。好きになろうとしたのでもなければ、好きになるよう強いられたのでもない。自分で「する」と人に「される」しか認めない言葉は、こんなありふれた日常事を説明することすらできない。 と裏に書いてあるその文章がもうすでに面白い。

noripiii@quadspin_norimusubi2025年4月5日買った@ ジュンク堂書店 吉祥寺店誰かを好きになる。これは能動か受動か。好きになろうとしたのでもなければ、好きになるよう強いられたのでもない。自分で「する」と人に「される」しか認めない言葉は、こんなありふれた日常事を説明することすらできない。 と裏に書いてあるその文章がもうすでに面白い。

しみしみ@shimishimi02282025年4月1日買った読み終わったなかなか読むのに難航したが、なんとか読み切り今の自分にわかるところはわかった気がする。 そんな自分を少し褒めてあげたい。とても興味深い世界だった。

しみしみ@shimishimi02282025年4月1日買った読み終わったなかなか読むのに難航したが、なんとか読み切り今の自分にわかるところはわかった気がする。 そんな自分を少し褒めてあげたい。とても興味深い世界だった。