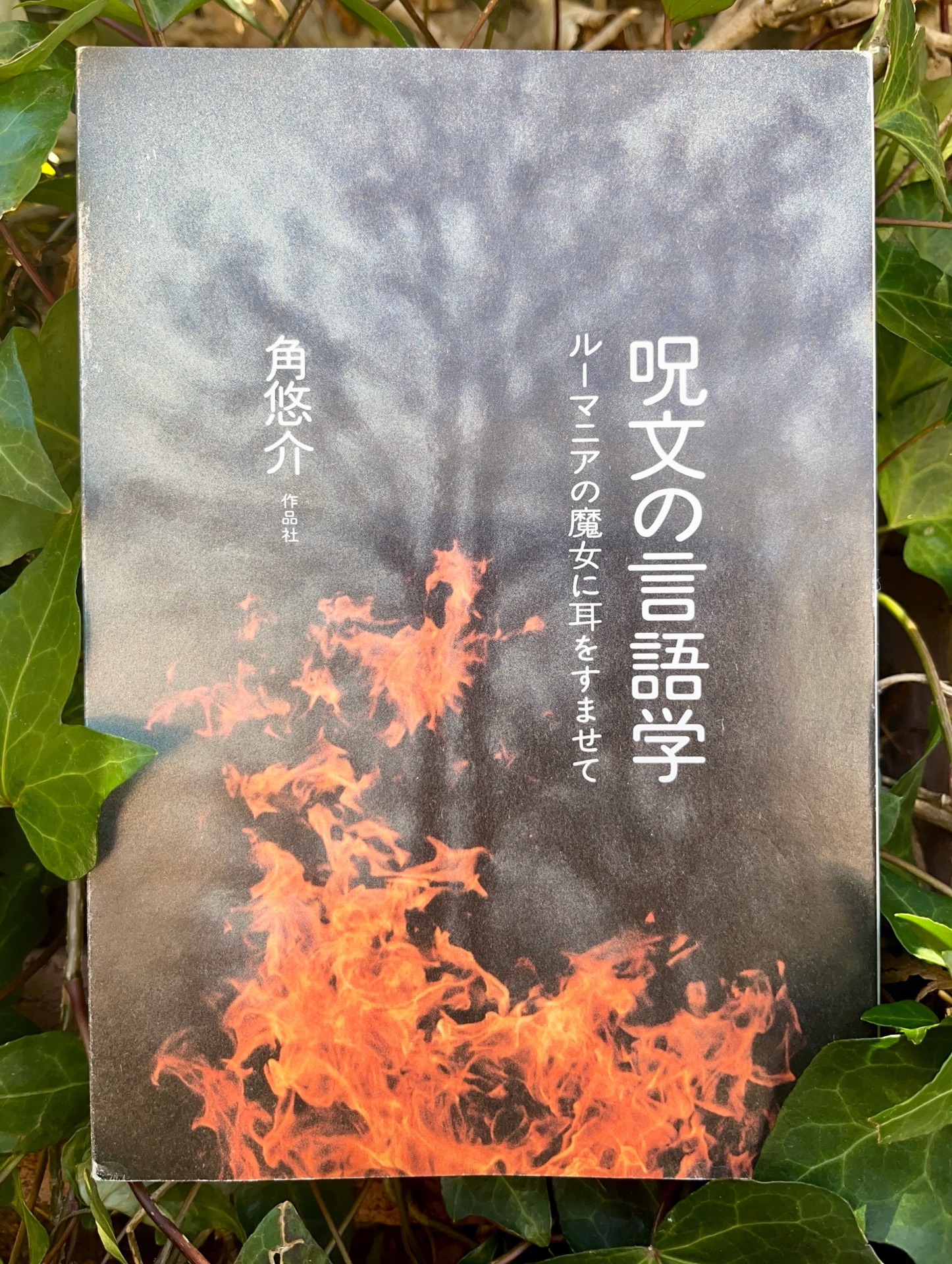

呪文の言語学

235件の記録

辰巳@divinus-jp2026年1月14日読み終わったおすすめヤバい おもしろい 出版は2025年だけど年始に読み終わって 2026年ベストにまず、いれとこう 追記) 以前から気になっていたけれど、11月の神戸市立大の配信を見て、チョーゼツおもしろかったので読みました 配信としてはロシア、ルーマニアの「呪文」についてで、 え?そんなカジュアルなの?と思うくらい「あたりまえ」だった 考えてみたら、「痛いの痛いの飛んでけー」とか、風邪をひいたら焼いたネギを喉にまけ、とかそれに近いもの (でも、この「焼きネギ」のようなおばあちゃんの知恵袋はそんなにバカにしたもんじゃなくて、焼きネギにも多少の理論の後付けもできるし、梅干しとおかゆなんて最低限のカリウム塩分と暖かい水分と吸収しやすいカロリーという事でよくできているんです) そして、ルーマニアではそれは日常らしく、また、しっかりと商売用のソレもあって、頼もしい そのビジネス魔術も含めて、そうしたものは、厳しい半自給自足の生活のなかからできてきたもので、やっぱり、「んなバカな」な事ではない このルーマニアのビジネス魔術も含めて、きりんさんの「まじない」と同じで生きのびるためのものだと思う(→ 嶽啓道 まじなゐ作法 :まじない屋 きりん堂 (著)) 日本とのつながり、といえば、「ババ」という音が魔女でおばあさんを示すものは極東の日本と通じるものがあって、それはインドにルーツがあるロマに求められるものかもしれない そして、この魔女、魔女裁判と教会の関係もなしくずし?になっていく感じも日本と似ている(もちろん、日本での宗教弾圧も知ってますよ、あくまでも比較としてですよ、念のため) こうした呪文を翻訳しない、というのもホントにそうでお経なんかも、和讃はあるけれど、サンスクリット語の音をそのままお唱えするものもある こうした呪文、魔術、おまじないは、日常使いじゃないものもあって、すべて、おおっぴらにすることばかりじゃないけれど、呪文は言霊、言葉になにがしかが宿るとしている日本でも、もっとあっていいじゃないのかなとも思う そうでないと、ネットに飛び交う怨嗟の言霊は「成仏」しないのかもしれない 昨年の出版だけどお正月休みにかけて読んだので、2026年ベストにリストアップします

辰巳@divinus-jp2026年1月14日読み終わったおすすめヤバい おもしろい 出版は2025年だけど年始に読み終わって 2026年ベストにまず、いれとこう 追記) 以前から気になっていたけれど、11月の神戸市立大の配信を見て、チョーゼツおもしろかったので読みました 配信としてはロシア、ルーマニアの「呪文」についてで、 え?そんなカジュアルなの?と思うくらい「あたりまえ」だった 考えてみたら、「痛いの痛いの飛んでけー」とか、風邪をひいたら焼いたネギを喉にまけ、とかそれに近いもの (でも、この「焼きネギ」のようなおばあちゃんの知恵袋はそんなにバカにしたもんじゃなくて、焼きネギにも多少の理論の後付けもできるし、梅干しとおかゆなんて最低限のカリウム塩分と暖かい水分と吸収しやすいカロリーという事でよくできているんです) そして、ルーマニアではそれは日常らしく、また、しっかりと商売用のソレもあって、頼もしい そのビジネス魔術も含めて、そうしたものは、厳しい半自給自足の生活のなかからできてきたもので、やっぱり、「んなバカな」な事ではない このルーマニアのビジネス魔術も含めて、きりんさんの「まじない」と同じで生きのびるためのものだと思う(→ 嶽啓道 まじなゐ作法 :まじない屋 きりん堂 (著)) 日本とのつながり、といえば、「ババ」という音が魔女でおばあさんを示すものは極東の日本と通じるものがあって、それはインドにルーツがあるロマに求められるものかもしれない そして、この魔女、魔女裁判と教会の関係もなしくずし?になっていく感じも日本と似ている(もちろん、日本での宗教弾圧も知ってますよ、あくまでも比較としてですよ、念のため) こうした呪文を翻訳しない、というのもホントにそうでお経なんかも、和讃はあるけれど、サンスクリット語の音をそのままお唱えするものもある こうした呪文、魔術、おまじないは、日常使いじゃないものもあって、すべて、おおっぴらにすることばかりじゃないけれど、呪文は言霊、言葉になにがしかが宿るとしている日本でも、もっとあっていいじゃないのかなとも思う そうでないと、ネットに飛び交う怨嗟の言霊は「成仏」しないのかもしれない 昨年の出版だけどお正月休みにかけて読んだので、2026年ベストにリストアップします

- 物見遊山@kusu2026年1月8日読み終わったルーマニア在住の言語学者が、現地の魔女が用いる「呪文」を学術的な見地から考察した一冊。 西欧とは異なり、大規模な魔女狩りを経なかったルーマニアでは魔女が舞踏や職人と並ぶ一つの「職業」として存続している。同時にそれは、各家庭で「祖母の桁外れな知恵袋」として呪文が継承されるような、日常に根ざした伝統文化でもある。 キリスト教以前・以後の宗教学的背景から魔女の社会的変遷を辿りつつ、文献やフィールドワークに基づき、呪文の言語構造を解明しようとする試みだ。文章はユーモアに溢れて読みやすい。 著者独自の視点による「呪文が効く仕組み」の考察である日本人の感覚を交えた分析は、非常に説得力があり、知的好奇心を大いに刺激された。 巻末の、日本で暮らすルーマニア人への呪文の実践についてのインタビューは呪術が今なお現代社会に息づくリアルな実体であることを改めて印象づけている。

jaguchi@jaguchi872026年1月4日読み終わった今なお魔女文化の残るルーマニアの呪文について。オカルトやスピリチュアルではなく、言語学者があくまで学術的な視点は保ちつつ、軽い語り口で話を展開してくれるので楽しい。「詠唱条件」とか「魔術の無効化」とか「術者より上位の魔力発生源」とか書いてるのだ、学者が。 西欧では魔女狩りがあり魔女は廃れてしまったけど、ルーマニアでは魔女狩りがほとんどなく、魔女の営みが悪魔と結びつけられることもなかったのでそういう古い伝統文化が残ったらしい。 ・ルーマニアの魔女にとって呪文は生きた口承文学である。p.140

jaguchi@jaguchi872026年1月4日読み終わった今なお魔女文化の残るルーマニアの呪文について。オカルトやスピリチュアルではなく、言語学者があくまで学術的な視点は保ちつつ、軽い語り口で話を展開してくれるので楽しい。「詠唱条件」とか「魔術の無効化」とか「術者より上位の魔力発生源」とか書いてるのだ、学者が。 西欧では魔女狩りがあり魔女は廃れてしまったけど、ルーマニアでは魔女狩りがほとんどなく、魔女の営みが悪魔と結びつけられることもなかったのでそういう古い伝統文化が残ったらしい。 ・ルーマニアの魔女にとって呪文は生きた口承文学である。p.140

ぬまざき@nmzk2025年12月31日読み終わった読んだ。ルーマニア語で過ごした作者によるルーマニアの「呪文」のお話。おまじないとも言えるようなそれらが生活と密接しているという文化の話でもありたいへんおもしろかった。初っ端から「邪視を防ぐための言葉」がでてくるのズルい。ちゃんと言語学として「呪文になるとはなにか」という論が入るのもよかった。人間の営みに関わってくるからこそのお話だ……。 言語を学ぶのが好きなオタクにも嬉しい本だったのでおすすめ。

ぬまざき@nmzk2025年12月31日読み終わった読んだ。ルーマニア語で過ごした作者によるルーマニアの「呪文」のお話。おまじないとも言えるようなそれらが生活と密接しているという文化の話でもありたいへんおもしろかった。初っ端から「邪視を防ぐための言葉」がでてくるのズルい。ちゃんと言語学として「呪文になるとはなにか」という論が入るのもよかった。人間の営みに関わってくるからこそのお話だ……。 言語を学ぶのが好きなオタクにも嬉しい本だったのでおすすめ。

汐見@siomi2509272025年12月28日読み終わったルーマニア在住・言語学博士の日本人著者による、ルーマニアの魔女、魔術、呪文に関する本。へ〜と思う知識が多く、深掘りしすぎない入門書といった雰囲気。 呪文に関するパート以上に、その前段階のルーマニアでの魔術や魔女の立ち位置、宗教関係の歴史の解説が面白かった。ファンタジーが好きな人は楽しめるかと。 ルーマニアでは、筆者が学生時代に留学していた頃にはまだ生活密着型の呪文やまじないが村、家庭、個人に当たり前のように根付いていたらしい。現状ではルーマニアの村々における魔術のような民間信仰は、祖父母世代で途絶えるかもとのこと。 とはいえ、明確な儀式や呪文は失われても、不思議なものへの敏感さのようなものは現地の人々の考え方の根っこにやはり残っていくのではないかなと本書を読んでいて思った。

汐見@siomi2509272025年12月28日読み終わったルーマニア在住・言語学博士の日本人著者による、ルーマニアの魔女、魔術、呪文に関する本。へ〜と思う知識が多く、深掘りしすぎない入門書といった雰囲気。 呪文に関するパート以上に、その前段階のルーマニアでの魔術や魔女の立ち位置、宗教関係の歴史の解説が面白かった。ファンタジーが好きな人は楽しめるかと。 ルーマニアでは、筆者が学生時代に留学していた頃にはまだ生活密着型の呪文やまじないが村、家庭、個人に当たり前のように根付いていたらしい。現状ではルーマニアの村々における魔術のような民間信仰は、祖父母世代で途絶えるかもとのこと。 とはいえ、明確な儀式や呪文は失われても、不思議なものへの敏感さのようなものは現地の人々の考え方の根っこにやはり残っていくのではないかなと本書を読んでいて思った。

小野 妹子歩@imokov2025年12月14日読み始めた借りてきたAmazonでみる限り、ベストセラーってなってるけど、本当かな。どんな人が読んでいるのかな。例えば、自分はフォーク・ホラーへの関心から。知らない世界の扉を開く一冊に。

小野 妹子歩@imokov2025年12月14日読み始めた借りてきたAmazonでみる限り、ベストセラーってなってるけど、本当かな。どんな人が読んでいるのかな。例えば、自分はフォーク・ホラーへの関心から。知らない世界の扉を開く一冊に。

r@teihakutou2025年11月24日読み終わった読書会東欧(中欧)をよく知らないこと、最近の魔女ブームのこと、呪文の「理解不能性」のこと…… 脱線しながらいろいろ喋り、読みたい本も増えた読書会でした。

r@teihakutou2025年11月24日読み終わった読書会東欧(中欧)をよく知らないこと、最近の魔女ブームのこと、呪文の「理解不能性」のこと…… 脱線しながらいろいろ喋り、読みたい本も増えた読書会でした。

r@teihakutou2025年11月19日読み始めた言語に対する興味で読書会メンバーと読むことになったわけだけど、ルーマニアや魔女のことなど、本テーマに辿り着く前に知らないことがたくさんあって、初っ端から面白い。 コロナ禍でぼーっとしてた頃に、現代魔女のことを知ってわくわくした感覚を思い出す。

r@teihakutou2025年11月19日読み始めた言語に対する興味で読書会メンバーと読むことになったわけだけど、ルーマニアや魔女のことなど、本テーマに辿り着く前に知らないことがたくさんあって、初っ端から面白い。 コロナ禍でぼーっとしてた頃に、現代魔女のことを知ってわくわくした感覚を思い出す。

靭帯のいいなり@zintai-iinari2025年11月12日読み終わったぼくのかんがえたさいきょうのじゅもん 呪文🪄モテる呪文 頭が冴えてかっこいい 顔が眩くてかっこいい 体が丈夫でかっこいい 足が速くてかっこいい 心が素直でかっこいい【単純列挙法】 1人の天使2人の天使3人の天使4人の天使5人の天使6人の天使7人の天使8人の天使9人の天使【増減数列挙法】 髪を梳くのではなくぼくを好くのだ【対照法】 セミロングからミディアムへ ミディアムからショートボブへ あどけなさがちょうど良くて【押韻法】 ショートボブからまたロングへ ロングからポニーテール【推移法】 ならざるを得ない君のコインケース【押韻法】 一張羅を破り捨て 次郎かきこみデートに向かうと 射止めるハート【撞着法】 PWTT PWTTmatch 【暗号法】 アナタハンの女王事件のように あいにく愛を奪い合い 君はぼくに逢いにくる【直喩法】

靭帯のいいなり@zintai-iinari2025年11月12日読み終わったぼくのかんがえたさいきょうのじゅもん 呪文🪄モテる呪文 頭が冴えてかっこいい 顔が眩くてかっこいい 体が丈夫でかっこいい 足が速くてかっこいい 心が素直でかっこいい【単純列挙法】 1人の天使2人の天使3人の天使4人の天使5人の天使6人の天使7人の天使8人の天使9人の天使【増減数列挙法】 髪を梳くのではなくぼくを好くのだ【対照法】 セミロングからミディアムへ ミディアムからショートボブへ あどけなさがちょうど良くて【押韻法】 ショートボブからまたロングへ ロングからポニーテール【推移法】 ならざるを得ない君のコインケース【押韻法】 一張羅を破り捨て 次郎かきこみデートに向かうと 射止めるハート【撞着法】 PWTT PWTTmatch 【暗号法】 アナタハンの女王事件のように あいにく愛を奪い合い 君はぼくに逢いにくる【直喩法】 jaguchi@jaguchi872025年11月10日買ったネットで知って、本屋でちょこっと立ち読みして、あ、これは買いだな、と思って買った。 以前、ルーマニアの女の子と文通していて、ルーマニア語の言葉を教えてもらったりしていたけど、私にはまだまだ未知の国だ。

jaguchi@jaguchi872025年11月10日買ったネットで知って、本屋でちょこっと立ち読みして、あ、これは買いだな、と思って買った。 以前、ルーマニアの女の子と文通していて、ルーマニア語の言葉を教えてもらったりしていたけど、私にはまだまだ未知の国だ。

通話中@ojyamajyo2452025年11月1日読み終わった魔女とは、魔術とは、と体系的な語りのあと、本題の呪文について始まるためとても読みやすかった。 呪文とは言語であり、言語であるということは何かしらの行動が伴う。それが呪文による効果(もしくは変化)なのだと感じ、つまるところ「どれだけ呪文・魔術を信じるか」なのだと考えた。 ただ、それは思うだけでは成立できず、受け継がれるように見聞きした経験がなければならないのだと思う。

通話中@ojyamajyo2452025年11月1日読み終わった魔女とは、魔術とは、と体系的な語りのあと、本題の呪文について始まるためとても読みやすかった。 呪文とは言語であり、言語であるということは何かしらの行動が伴う。それが呪文による効果(もしくは変化)なのだと感じ、つまるところ「どれだけ呪文・魔術を信じるか」なのだと考えた。 ただ、それは思うだけでは成立できず、受け継がれるように見聞きした経験がなければならないのだと思う。 りら@AnneLilas2025年10月30日気になる「プレジデント」の著者インタビュー記事を読んで興味を持った。 https://news.yahoo.co.jp/articles/a341fab24bc9f87ddb1241159651a621dd25468e

りら@AnneLilas2025年10月30日気になる「プレジデント」の著者インタビュー記事を読んで興味を持った。 https://news.yahoo.co.jp/articles/a341fab24bc9f87ddb1241159651a621dd25468e

ルカ@hnhtbr-3152025年10月21日読み終わった借りてきた面白かった! 日本語でも迂闊な言葉を発すると「言霊になるよ」と戒められるけれど、その感覚は世界共通だったのかも…と思った。 ルーマニアに伝わる呪文、魔術を言語学から読み解いた本書からは「ことばが持つ力」が浮かび上がってくる。 巻末に、「言語学者から魔女へのインタビュー」と題した日本在住のルーマニア人女性と筆者との対談がある。実践として使われる呪文の話がとても興味深かった。

ルカ@hnhtbr-3152025年10月21日読み終わった借りてきた面白かった! 日本語でも迂闊な言葉を発すると「言霊になるよ」と戒められるけれど、その感覚は世界共通だったのかも…と思った。 ルーマニアに伝わる呪文、魔術を言語学から読み解いた本書からは「ことばが持つ力」が浮かび上がってくる。 巻末に、「言語学者から魔女へのインタビュー」と題した日本在住のルーマニア人女性と筆者との対談がある。実践として使われる呪文の話がとても興味深かった。

Matilde@i_griega_20252025年10月18日読み終わったルーマニアがこんな魔女大国だったとは! とはいえファンタジーに登場するような魔法使いではなく、日本で言う「言霊」を使っての民間信仰というか、「おばあちゃんの知恵袋」の強化版みたいな感じ、なのかな。 とても興味深かった。

Matilde@i_griega_20252025年10月18日読み終わったルーマニアがこんな魔女大国だったとは! とはいえファンタジーに登場するような魔法使いではなく、日本で言う「言霊」を使っての民間信仰というか、「おばあちゃんの知恵袋」の強化版みたいな感じ、なのかな。 とても興味深かった。- 糸太@itota-tboyt52025年9月29日読み終わった言葉の誕生は遠くの他人を動かせるという点で画期的だった、という話を聞いたことがある。その不可思議な力を活用し続けられるよう体系づけてきたのが、現代に残る「呪文」なのだろう。では普通の言葉と呪文の境目はどこにあるのか。そんな筆者の問いは、簡単に馬鹿にできない、とても魅力的なものに思える。最後に披露された挑戦的な実践も含めて。 巻末インタビューのエリーザさんの語る、「胸」と「頭」の話も印象的。割り切れないものの中にこそ、本当があるような気がする。

勝村巌@katsumura2025年9月27日読み終わったルーマニア在住の言語学者によるルーマニアの(主に)魔女が使う呪文についての研究所。 西欧の魔女と言えば魔女狩りですが、魔女狩りで魔女が駆逐されてしまったのは西側がメインで東欧にはまだ魔女が生き生きと生きており、生活の中に根ざしているのだという。 これは東欧のキリスト教がギリシア正教だったため、西側諸国のカトリックとは土着の宗教との関連の仕方が異なっていたからなのだという。そういうことなんかも初耳だったので大変面白く読んだ。 著者が言語学者なので、ルーマニアに残る呪文を文献調査して、その構造解析をするというのが切り口で、呪文の中に意味の通じる平文と、意味不明の暗号のような部分がある、というような解き方をしていて面白い。 つまり、アブラカダブラみたいな言葉の効能、みたいな音節だけの部分はなぜ存在するのか、という点を考えるところは面白かった。 ハリーポッターの「エクスペクト・パトローナム」はラテン語では平文で意味が通じる、とか「痛いの痛いの飛んでけ〜」の主語はなんなのかとか、アブラカダブラには亜種がいろいろあり、国によっては回文になっている地域もあるとか、そういう豆知識的なところも面白かった。 パスタードの呪文を必死で覚えた10代があったわけだが、あれなども平文と暗号文の組み合わせだったと言える。あれは作者の萩原一至が適当にヘビメタとか聴きながら組み合わせで作ったものなんだろうが、雰囲気や説得力は出ていたので、意識はしていなかったが、本物に近い言語的な構造に近づけていたのだろう。 ルーマニアという国と、著者の研究対象であるロマ(古くはジプシーと呼ばれた放浪の民)の関わりなどにも触れられて、そこも面白かった。 魔法というものが、テレビアニメのように派手なものではなく、腹痛が治るとか、日照り続きの土地に雨が降るとか、不倫して駆け落ちした元旦那の相手が不幸になるとか、そういうものが主で偶然起こりうる事象の確率が上がる、というものなのが生活に根ざしている点だと思った。 日本も極東の島国として相当独特の文化を持っていると思うが、ルーマニアなども大変に個性的な国なのだろうな、ということが実感できた。いつか行ってみたい。

勝村巌@katsumura2025年9月27日読み終わったルーマニア在住の言語学者によるルーマニアの(主に)魔女が使う呪文についての研究所。 西欧の魔女と言えば魔女狩りですが、魔女狩りで魔女が駆逐されてしまったのは西側がメインで東欧にはまだ魔女が生き生きと生きており、生活の中に根ざしているのだという。 これは東欧のキリスト教がギリシア正教だったため、西側諸国のカトリックとは土着の宗教との関連の仕方が異なっていたからなのだという。そういうことなんかも初耳だったので大変面白く読んだ。 著者が言語学者なので、ルーマニアに残る呪文を文献調査して、その構造解析をするというのが切り口で、呪文の中に意味の通じる平文と、意味不明の暗号のような部分がある、というような解き方をしていて面白い。 つまり、アブラカダブラみたいな言葉の効能、みたいな音節だけの部分はなぜ存在するのか、という点を考えるところは面白かった。 ハリーポッターの「エクスペクト・パトローナム」はラテン語では平文で意味が通じる、とか「痛いの痛いの飛んでけ〜」の主語はなんなのかとか、アブラカダブラには亜種がいろいろあり、国によっては回文になっている地域もあるとか、そういう豆知識的なところも面白かった。 パスタードの呪文を必死で覚えた10代があったわけだが、あれなども平文と暗号文の組み合わせだったと言える。あれは作者の萩原一至が適当にヘビメタとか聴きながら組み合わせで作ったものなんだろうが、雰囲気や説得力は出ていたので、意識はしていなかったが、本物に近い言語的な構造に近づけていたのだろう。 ルーマニアという国と、著者の研究対象であるロマ(古くはジプシーと呼ばれた放浪の民)の関わりなどにも触れられて、そこも面白かった。 魔法というものが、テレビアニメのように派手なものではなく、腹痛が治るとか、日照り続きの土地に雨が降るとか、不倫して駆け落ちした元旦那の相手が不幸になるとか、そういうものが主で偶然起こりうる事象の確率が上がる、というものなのが生活に根ざしている点だと思った。 日本も極東の島国として相当独特の文化を持っていると思うが、ルーマニアなども大変に個性的な国なのだろうな、ということが実感できた。いつか行ってみたい。

sataka@satakan_4432025年8月24日読み終わった呪文を言語学的に分析し、その最小構成要素を探る3章がやはり面白い。ルーマニアの呪文は、定型詩や祝詞に近いものを感じた(メロディーは無いらしいけれども)。

sataka@satakan_4432025年8月24日読み終わった呪文を言語学的に分析し、その最小構成要素を探る3章がやはり面白い。ルーマニアの呪文は、定型詩や祝詞に近いものを感じた(メロディーは無いらしいけれども)。

ハム@unia2025年8月20日読み終わった呪文、ルーマニア、魔女、魔術、詠唱、護符など厨二病をこじらせている身としてはものすごく楽しい時間を過ごせた。 呪文を分析するうえでの前提知識として説明されるルーマニアの魔女について、文化についてが興味をそそられっぱなし。 日本って魔女好きですよね(偏見か?) ルーマニアの呪文のバリエーションのなんと多いこと。 それらをコーパスとして言語学的なアプローチをしていく試み、最高。 学術書ではないからかなりライトな書き方をしてて、ガチガチな言語学テイストなものもあれば是非読みたいなと思う。 「特殊なテキスト構造が魔力を生産し、ことばに力を持たせて呪文に変える」 ことばが世界を切り取り表現する鍵になって、そこに魔力を感じる仕組みを合わせると。 言語学って実はかなり守備範囲の広い学問でめちゃくちゃおもしろいのに地味な感じで見られがちなのなんでだろう。

ハム@unia2025年8月20日読み終わった呪文、ルーマニア、魔女、魔術、詠唱、護符など厨二病をこじらせている身としてはものすごく楽しい時間を過ごせた。 呪文を分析するうえでの前提知識として説明されるルーマニアの魔女について、文化についてが興味をそそられっぱなし。 日本って魔女好きですよね(偏見か?) ルーマニアの呪文のバリエーションのなんと多いこと。 それらをコーパスとして言語学的なアプローチをしていく試み、最高。 学術書ではないからかなりライトな書き方をしてて、ガチガチな言語学テイストなものもあれば是非読みたいなと思う。 「特殊なテキスト構造が魔力を生産し、ことばに力を持たせて呪文に変える」 ことばが世界を切り取り表現する鍵になって、そこに魔力を感じる仕組みを合わせると。 言語学って実はかなり守備範囲の広い学問でめちゃくちゃおもしろいのに地味な感じで見られがちなのなんでだろう。

はな@hana-hitsuji052025年8月6日気になる@ TOUTEN BOOKSTORE最近の気になる本の傾向的に、言葉や言語とそれに付随する対話や自分が今の時点で何を理解出来るのかを知りたいということがあるのかもしれない🤔

はな@hana-hitsuji052025年8月6日気になる@ TOUTEN BOOKSTORE最近の気になる本の傾向的に、言葉や言語とそれに付随する対話や自分が今の時点で何を理解出来るのかを知りたいということがあるのかもしれない🤔

芝生@grass-sbf2025年8月3日読み終わった面白かった!ことばがもともと持つ力(それを発することによって世界に作用する力。魔術的かどうかに関わらない)と、それを工夫して求める作用を努めるよう組み立てたのが(少なくともルーマニアにおける、残っている)呪文と理解した。その実際の効果は置いておいて、ことばの"力"を人が信じてきた証が詰まっている本だと思った。ことばは人も自分も動かす。その結果世界を動かす。そういう根本的な通念を感じると、言語学を学んだ者、利用している者として嬉しくなる。

芝生@grass-sbf2025年8月3日読み終わった面白かった!ことばがもともと持つ力(それを発することによって世界に作用する力。魔術的かどうかに関わらない)と、それを工夫して求める作用を努めるよう組み立てたのが(少なくともルーマニアにおける、残っている)呪文と理解した。その実際の効果は置いておいて、ことばの"力"を人が信じてきた証が詰まっている本だと思った。ことばは人も自分も動かす。その結果世界を動かす。そういう根本的な通念を感じると、言語学を学んだ者、利用している者として嬉しくなる。

芝生@grass-sbf2025年8月2日読み始めた発売前から気になってた。面白くて1章一気に読んでしまった。言われてみれば私たちは「魔女」といえば西欧のキリスト教文化における断罪対象としてのそれをベースにした存在のことだと思い込んでいる。1章は筆者の体験談も交えながら、ルーマニアにかつて、そして今もなお人々の生活に根差して当然のように存在している魔女と、その受容について語られる。読みやすい。このあとの章も楽しみ。

芝生@grass-sbf2025年8月2日読み始めた発売前から気になってた。面白くて1章一気に読んでしまった。言われてみれば私たちは「魔女」といえば西欧のキリスト教文化における断罪対象としてのそれをベースにした存在のことだと思い込んでいる。1章は筆者の体験談も交えながら、ルーマニアにかつて、そして今もなお人々の生活に根差して当然のように存在している魔女と、その受容について語られる。読みやすい。このあとの章も楽しみ。