センスの哲学

319件の記録

socotsu@shelf_soya2026年2月24日読んでるとてもおもしろい。絵画をどう楽しむか、この絵を好きと思った際に自分の頭の中でどのような動きがうまれているかだけでなく、川柳を作る・鑑賞する際にもヒントになるような本。

socotsu@shelf_soya2026年2月24日読んでるとてもおもしろい。絵画をどう楽しむか、この絵を好きと思った際に自分の頭の中でどのような動きがうまれているかだけでなく、川柳を作る・鑑賞する際にもヒントになるような本。

hykw@mmhykw2026年2月10日読んでる読みやすい!と思ったらかなり複雑かつ本質の話をしている……ふむ…と思って結構頭を使う けど細かく章が別れていて、一気読みしなくてもいい、ゆっくり読める本だ

hykw@mmhykw2026年2月10日読んでる読みやすい!と思ったらかなり複雑かつ本質の話をしている……ふむ…と思って結構頭を使う けど細かく章が別れていて、一気読みしなくてもいい、ゆっくり読める本だ

林雄司@hayashiyuji2026年2月9日読み終わった前半は抽象的な話してんなーと思ったが、中盤からどんどん面白くなった。 全体を見ないで部分のメリハリを気にする。三宅香帆もそんなこと言ってたし、意味ばっか気にすんなってのは反抗率の人文書でよく見かける。 意味ないことが大事ってことは分かるが、意味ないって言っちゃうと振り向いてもらえないので言い換えが必要だけど、この本にそんなことは書いてなかったかもしれない。

林雄司@hayashiyuji2026年2月9日読み終わった前半は抽象的な話してんなーと思ったが、中盤からどんどん面白くなった。 全体を見ないで部分のメリハリを気にする。三宅香帆もそんなこと言ってたし、意味ばっか気にすんなってのは反抗率の人文書でよく見かける。 意味ないことが大事ってことは分かるが、意味ないって言っちゃうと振り向いてもらえないので言い換えが必要だけど、この本にそんなことは書いてなかったかもしれない。 saeko@saekyh2026年1月27日センスといえば、いろんなものを学んで、構造を抽象化して、自分も再現できるように…みたいなロジカルな話になるかと思ったら、もっと自由で発散的な話で、少し驚いた。 センスを「不在」と「存在」のリズムと捉えて、自由に構成してみる。人間は安定性を求めながらも、不安定に享楽を感じるものだし、無秩序に見えるリズムにも、なんらかの物語を感じようとするものだという。 本当にそれでセンスのあるものが作れるのかなあ、なんか意図とか大事なんじゃないのか、という気はするが、意味とか目的から抜け出して、単一のメッセージで括らずに、細かい出来事に心を動かされながら、物事の複雑性に目を向けられるようになるというのは、大切なことだと思う。

saeko@saekyh2026年1月27日センスといえば、いろんなものを学んで、構造を抽象化して、自分も再現できるように…みたいなロジカルな話になるかと思ったら、もっと自由で発散的な話で、少し驚いた。 センスを「不在」と「存在」のリズムと捉えて、自由に構成してみる。人間は安定性を求めながらも、不安定に享楽を感じるものだし、無秩序に見えるリズムにも、なんらかの物語を感じようとするものだという。 本当にそれでセンスのあるものが作れるのかなあ、なんか意図とか大事なんじゃないのか、という気はするが、意味とか目的から抜け出して、単一のメッセージで括らずに、細かい出来事に心を動かされながら、物事の複雑性に目を向けられるようになるというのは、大切なことだと思う。

- メルキー@dogandbook2026年1月21日読み終わったエッセイ読んでよかった-2026@ 自宅ちょっと、面白すぎた。 早くも2026年、読んでよかった入りを果たした。 --- 「地頭」「センス」などの、努力ではどうしようもない部分を指している排他的に聞こえる言葉を警戒している著者。 センス、教養など、SNSで気軽に使われる言葉。そういった言葉を、丁寧に噛み砕いていってくれる。 リズムという視点を持ってみると、日常のあるゆる場面に発見できる。 ・ずーっと長時間読書をぶっ通しでやるのではなく、間に洗い物や洗濯などの家事を挟む ・毎朝食べるもの、やることが決まっているいわゆるルーティンが続くとそれを壊したくなる(別の刺激がほしいくなる) はじめに ・「人をより自由にしてくれるようなセンスを、楽しみながら育てることが可能である」という言葉から、これから読むことは信頼できるなと思えた。 本来自分を自由にするために読書をしたり知識を得たりするものであって、知識の有無や読書量などで他人をジャッジするためのものではないという姿勢に立ち返らせてくれる。自分が持つもので他人をジャッジしようとした瞬間、自分自身が不自由になっているということは忘れずにいたい。 第一章 ・センスが悪い=不十分な再現性。再現しようとして足りていないからセンスの悪さになってしまうが、上手く再現しようとすることをやめて自分基準にシフトすればそもそもの土俵が変わる。 ・センスがない、ではなく、センスに無自覚、という表現。再現志向から降りることでセンスに自覚的になれる。 第三章 ・物語におけるサスペンス=意図的に作られたストレス ・コーヒーをハンドドリップで入れること=コーヒーを淹れる時間をサスペンスにしている、のエピソードがとても面白かった。目的達成を遅延して、その途中を楽しんでいること。 第四章 ・「日常のささいなことを、ただ言葉にするが、芸術制作の始まり」 エッセイってまさに日常のリズムをよく観察しないと書けないものだよな。 第五章 ・パターン認識が生活の安定性を支えている。予測誤差=外れも、よくある「外れパターン」として処理すれば、そんなにショックを受けないで済む。 ・習慣と、リズムの遊び(外れの経験)。遊び=不確定性への対処←ひまりんでも述べられていたような 第六章 ・何かをやるときには、実力がまだ足りないことに注目するのではなく、手持ちの技術と偶然性で何ができるかと考える。規範通りのレベルの高さに執着すると有限な人生が終わってしまう。人生の途中において、不完全な技術と偶然性が合わさって生じるものを、自分にできるものとして信じる。 第七章 ・不安を解消するにはまず行動する(森田療法)は、意味からリズムへの移行にもなる。 第八章 ・オリジナリティとは、その人がどのように典型的なものと関係を持ち、また距離をとってきたか。 ・バランスがとれた良い人というだけでは魅力に欠ける。欠陥や破綻がある人にこそ惹きつけられる。←昔から思っていた、悲しさや寂しさを内包している人に惹かれるのはこういうことだったのかも おわりに ・精神的にしっかりするとは、根拠づけられた思考ができるようになると共に、ものごとに対し、良かれ悪しかれ鈍感になるイコール慣れること。世界には複数の人間がいて、全員が納得する解はありえないということがわかると、精神も耐性を持つようになる。

yasu@sukusukuyasu2026年1月16日読み終わったセンスとは直感的で総合的な判断力。 センスを鍛えるには、抽象絵画や映画、この世に起こる全ての物事を意味や目的として捉えるのではなく、要素が0→1に至る際の変化をリズムやうねりとしてみる。何かを生み出すときに再現性を重視するのではなく膨大なインプットからオリジナルを作り「ヘタウマ」になる。

yasu@sukusukuyasu2026年1月16日読み終わったセンスとは直感的で総合的な判断力。 センスを鍛えるには、抽象絵画や映画、この世に起こる全ての物事を意味や目的として捉えるのではなく、要素が0→1に至る際の変化をリズムやうねりとしてみる。何かを生み出すときに再現性を重視するのではなく膨大なインプットからオリジナルを作り「ヘタウマ」になる。

ジョルジオ・ポメラーニ@Giorgio_Pomerani2026年1月15日読み終わったセンスについてというよりはほぼリズム論なのだが、途中で執拗に餃子の話をしてる箇所があって意味不明すぎて面白かった。

ジョルジオ・ポメラーニ@Giorgio_Pomerani2026年1月15日読み終わったセンスについてというよりはほぼリズム論なのだが、途中で執拗に餃子の話をしてる箇所があって意味不明すぎて面白かった。

- えいや!っと読書@kimkoji52026年1月5日センスとは、特定の人にのみ与えられる才能、ではないことが分かった。 もっと自分なりの個性、考えを軸に、創作を進めてもよいと思えた。 物事を習う時は再現から入るが、生み出す時は再現だけでは伝わらなかった経験を思い出した。 再現性だけにこだわらず、自分なりのリズムを見つけていきたいと感じる本だった。

みっつー@32CH_books2025年12月28日読み終わった特定のジャンルにとてつもなく詳しい人を見ると、尊敬と「本当にそれでいいのか?」という気持ちにさせられる。 正直に、広くない範囲のことにトコトン勉強できたり、記憶できたりすることに対して、憧れはあるけれど、そこには攻撃性が孕むことが多いように感じるのだ。 「自分はこれを知っている」というマウンティングが世の中に蔓延っている。 例えばSNSで「あの作品について、あの理解度だとしたらセンスがない」やアイドルに「この衣装着せる意味が分からない、センスがない」と言った意見を見ることがある。 そう言った意見を目の当たりにした時「なぜそんな事が気になるのだろうか?」という気持ちにさせられる。 前提として、私自身がその作品について詳しくもなければ、そのアイドルの衣装に対して特になんの違和感も抱いていないものとする。 「詳しくないのなら黙れ」 というのがまぁ定説だよなぁと思うのだけど、なんというか、詳しくなりすぎたことでストレス増えてませんか?と思ってしまう。 私自身ももちろん好きなものはたくさんある。 アイドルグループの「timelesz」や野球だと「巨人」、アニメだと『PSYCHO-PASSシリーズ』、漫画だと『家庭教師ヒットマンREBORN!』や『となりの怪物くん』など、中には普通に触れてきている人よりもすこーーーしばかり詳しいかなぁと思う作品もある。 ただ、それらに対してあまりにも間違った解釈を他人が言ってようがあまり気にならないことの方が多い(否定的な意見だと意を唱えたくなることもあるけれど)。 なぜ人は、詳しくなればなるほど、攻撃性を増してしまうのか。 それが知識の「狭さ」と関係しているように思えてしまってならない。 ゲームでも、アニメでも、映画でも、芸術でも、音楽でも、作品に触れるという事は、多角的に物事を見ても良いのではないのか。 「解釈違い」や「分かってない」という文字が跋扈する現代で、誰の目線によってそれらの「解釈違い」は定義されるのだろうか「解釈違いの解釈違い」は定義されてはいけないのだろうか。 そこで話を最初に戻すけれど、私は物事を「狭く」見れる人への憧れが皮肉なしに存在している。 私は一つの物事を見続ける事が苦手だ、できない。 昔、嵐の櫻井翔くんがバック転することについて「バック転は出来ますよ、やらないだけ」と自信満々に言っていた事に笑ったのを思い出した。 多分私は一つの物事を詳しく、深く、記憶に焼き付け、それらを信奉し、崇拝する事が出来ないのである。 ただ「出来ない」と決めつけてしまうのはあまりにも怖い。 だからそこを努力でカバーしようとしている。 それがゲーム実況を始めた事と繋がっているように思う。 活動を続ける中で驚いたのは、のめり込もうとすればするほど「次の課題」が見えてくるようになった事だ。 動画を編集していると嫌でも、自分の声、ワードセンス、会話の間合い、などが目(耳)につくようになる。 「ぬわぁ〜これどうしたらいいかなぁ〜ん」という事柄に対しての対策は、とにかく勉強する、読書をしたり、お笑いの動画を見たり、テレビ番組の見方を意識的に変えてみたりするなどが思い浮かんだ。 もちろんその中にも無意味だったりすることもあると思う。 でも、とにかく色んなことに手を出したり、違う目線で見てみようと意気込んだ。 その結果が伴ってくるのはまだ先の話だと思うけど、これからも続けていきたい。 『センスの哲学』は正直に言えば、今の自分にとってかなり難しい内容だった。 「哲学」という言葉だけでもひじきのように細く縮み上がってしまうのに、そこにきて「センス」という名の壁が立ちはだかる。 以前、感想文に書いた松浦弥太郎さんの『センス入門』という本がとても好きだったので「これを読んでセンスを磨くぜ〜」と思っていたらその内容の難しさに打ちひしがれた。 この本はどちらかというと「センス」という言葉の意味そのものから「センス」とは何かを導いているかのような印象を受けた。 強調されているのは何事にも「リズム」が大事であるということで、それは音楽のことだけではなく、芸術や小説などの物語も、すべてを「リズム」に置き換えて考える、と。 現状、自分の読解力だけだと理解しきれていないところが大きいのだけれど、読んでいく内に段々と、ビート(エンタメ作品などによく見られるハラハラドキドキ)とうねり(純文学などで描かれがちな、微妙な面白さ)などの感覚が掴めるようになってきて、ノってくる感覚を味わう事が出来たように思う。 普段から自分が思ったことを書く際に「あと、もう一言言いたいんだけど言葉がでねぇな〜」というところが、作品をただ呆然と見るのではなくて、リズム(余白的な部分)を意識して見ることが大切であり、悪い言い方だと「無駄な部分」というのは作品を語る上でとても大切なことなんだと学んだ。 本を読んで、改めて、作品に対して頭ごなしにケチを付けたり(もちろん自分も思うところがある作品はたくさんあるけれど)、愚痴を注目を浴びるためのツールとして使っているような人には少し軽蔑のような感覚というか、拡声器と刃物を持って立っている人間のような感覚を覚える。 何度も書いてあるように、専門家(的な)だったり、一つの作品に詳しすぎるオタクの人たちに対しての憧れはこの先も消えないのだと思う。 ただその知識を、誰かをこき下ろすための手段として選ばないで欲しいと思ってしまう。 出版社を通して、本を書いてくれ、そしたら私はあなたの思いの丈をしっかりと見据える事ができると思う。 強い怒りはただ消費されるだけでは勿体無い。 別の誰かの言葉に上書きされてしまい、アイデンティティを失ってしまったような文章を読むのがとても悲しく感じてしまうのは、私だけだろうか。 めっちゃ哲学的、批評的(?)な気分になっちゃったのでここで一つバランスを取って終わりたいと思います。 厳しい言葉よりも、正確な議論を生む、生きた言葉で世の中を見れるようになりたいですねいぶりがっこパパイヤソーセージのミラノ風ドリアと緑のお豆添え。

みっつー@32CH_books2025年12月28日読み終わった特定のジャンルにとてつもなく詳しい人を見ると、尊敬と「本当にそれでいいのか?」という気持ちにさせられる。 正直に、広くない範囲のことにトコトン勉強できたり、記憶できたりすることに対して、憧れはあるけれど、そこには攻撃性が孕むことが多いように感じるのだ。 「自分はこれを知っている」というマウンティングが世の中に蔓延っている。 例えばSNSで「あの作品について、あの理解度だとしたらセンスがない」やアイドルに「この衣装着せる意味が分からない、センスがない」と言った意見を見ることがある。 そう言った意見を目の当たりにした時「なぜそんな事が気になるのだろうか?」という気持ちにさせられる。 前提として、私自身がその作品について詳しくもなければ、そのアイドルの衣装に対して特になんの違和感も抱いていないものとする。 「詳しくないのなら黙れ」 というのがまぁ定説だよなぁと思うのだけど、なんというか、詳しくなりすぎたことでストレス増えてませんか?と思ってしまう。 私自身ももちろん好きなものはたくさんある。 アイドルグループの「timelesz」や野球だと「巨人」、アニメだと『PSYCHO-PASSシリーズ』、漫画だと『家庭教師ヒットマンREBORN!』や『となりの怪物くん』など、中には普通に触れてきている人よりもすこーーーしばかり詳しいかなぁと思う作品もある。 ただ、それらに対してあまりにも間違った解釈を他人が言ってようがあまり気にならないことの方が多い(否定的な意見だと意を唱えたくなることもあるけれど)。 なぜ人は、詳しくなればなるほど、攻撃性を増してしまうのか。 それが知識の「狭さ」と関係しているように思えてしまってならない。 ゲームでも、アニメでも、映画でも、芸術でも、音楽でも、作品に触れるという事は、多角的に物事を見ても良いのではないのか。 「解釈違い」や「分かってない」という文字が跋扈する現代で、誰の目線によってそれらの「解釈違い」は定義されるのだろうか「解釈違いの解釈違い」は定義されてはいけないのだろうか。 そこで話を最初に戻すけれど、私は物事を「狭く」見れる人への憧れが皮肉なしに存在している。 私は一つの物事を見続ける事が苦手だ、できない。 昔、嵐の櫻井翔くんがバック転することについて「バック転は出来ますよ、やらないだけ」と自信満々に言っていた事に笑ったのを思い出した。 多分私は一つの物事を詳しく、深く、記憶に焼き付け、それらを信奉し、崇拝する事が出来ないのである。 ただ「出来ない」と決めつけてしまうのはあまりにも怖い。 だからそこを努力でカバーしようとしている。 それがゲーム実況を始めた事と繋がっているように思う。 活動を続ける中で驚いたのは、のめり込もうとすればするほど「次の課題」が見えてくるようになった事だ。 動画を編集していると嫌でも、自分の声、ワードセンス、会話の間合い、などが目(耳)につくようになる。 「ぬわぁ〜これどうしたらいいかなぁ〜ん」という事柄に対しての対策は、とにかく勉強する、読書をしたり、お笑いの動画を見たり、テレビ番組の見方を意識的に変えてみたりするなどが思い浮かんだ。 もちろんその中にも無意味だったりすることもあると思う。 でも、とにかく色んなことに手を出したり、違う目線で見てみようと意気込んだ。 その結果が伴ってくるのはまだ先の話だと思うけど、これからも続けていきたい。 『センスの哲学』は正直に言えば、今の自分にとってかなり難しい内容だった。 「哲学」という言葉だけでもひじきのように細く縮み上がってしまうのに、そこにきて「センス」という名の壁が立ちはだかる。 以前、感想文に書いた松浦弥太郎さんの『センス入門』という本がとても好きだったので「これを読んでセンスを磨くぜ〜」と思っていたらその内容の難しさに打ちひしがれた。 この本はどちらかというと「センス」という言葉の意味そのものから「センス」とは何かを導いているかのような印象を受けた。 強調されているのは何事にも「リズム」が大事であるということで、それは音楽のことだけではなく、芸術や小説などの物語も、すべてを「リズム」に置き換えて考える、と。 現状、自分の読解力だけだと理解しきれていないところが大きいのだけれど、読んでいく内に段々と、ビート(エンタメ作品などによく見られるハラハラドキドキ)とうねり(純文学などで描かれがちな、微妙な面白さ)などの感覚が掴めるようになってきて、ノってくる感覚を味わう事が出来たように思う。 普段から自分が思ったことを書く際に「あと、もう一言言いたいんだけど言葉がでねぇな〜」というところが、作品をただ呆然と見るのではなくて、リズム(余白的な部分)を意識して見ることが大切であり、悪い言い方だと「無駄な部分」というのは作品を語る上でとても大切なことなんだと学んだ。 本を読んで、改めて、作品に対して頭ごなしにケチを付けたり(もちろん自分も思うところがある作品はたくさんあるけれど)、愚痴を注目を浴びるためのツールとして使っているような人には少し軽蔑のような感覚というか、拡声器と刃物を持って立っている人間のような感覚を覚える。 何度も書いてあるように、専門家(的な)だったり、一つの作品に詳しすぎるオタクの人たちに対しての憧れはこの先も消えないのだと思う。 ただその知識を、誰かをこき下ろすための手段として選ばないで欲しいと思ってしまう。 出版社を通して、本を書いてくれ、そしたら私はあなたの思いの丈をしっかりと見据える事ができると思う。 強い怒りはただ消費されるだけでは勿体無い。 別の誰かの言葉に上書きされてしまい、アイデンティティを失ってしまったような文章を読むのがとても悲しく感じてしまうのは、私だけだろうか。 めっちゃ哲学的、批評的(?)な気分になっちゃったのでここで一つバランスを取って終わりたいと思います。 厳しい言葉よりも、正確な議論を生む、生きた言葉で世の中を見れるようになりたいですねいぶりがっこパパイヤソーセージのミラノ風ドリアと緑のお豆添え。

あさだ@asadadane2025年12月17日読み終わったセンスとはそのもの自体のリズムを感じること、という捉え方は確かに頷けるものがある、H!Pのオタクとして… 「全体像を捉えるよりもまずは部分部分を味わうことでより複雑なリズムが浮かび上がってくる」という言説は、正に私の映画や文学などの楽しみ方だったので肯定してもらえたようで嬉しくなった 「伏線回収や畳み方が下手」など世間で酷評されていても、何かひとつ自分にとって宝物のようなシーンがあれば私はその作品を抱きしめたくなる性質で、この感覚は曲げなくていいんだと思えた

あさだ@asadadane2025年12月17日読み終わったセンスとはそのもの自体のリズムを感じること、という捉え方は確かに頷けるものがある、H!Pのオタクとして… 「全体像を捉えるよりもまずは部分部分を味わうことでより複雑なリズムが浮かび上がってくる」という言説は、正に私の映画や文学などの楽しみ方だったので肯定してもらえたようで嬉しくなった 「伏線回収や畳み方が下手」など世間で酷評されていても、何かひとつ自分にとって宝物のようなシーンがあれば私はその作品を抱きしめたくなる性質で、この感覚は曲げなくていいんだと思えた

- よむのはおそい@kkkkkk2025年11月1日読み終わった自分の中にあった感覚を言葉にしてもらえただけでなく その先に行ける、ボルダリングの石みたいに途中の感覚について共通なのでそこを掴んで登ることができてうれしい この本を読んでる最中、いちいち生活でみるものをリズムで捕らえようとしてしまいます。

なつめ@natsu_10212025年9月14日読み終わった個人的に、全体的になんとなくわかるようで、芯を食った理解には至らず、「これはもう一度読まなければ…」と早速思っている。 これまで、現代アートを鑑賞するとき、それが「わからない」ことは、その意味を理解するに足る教養(作品の背景や作者の思想に関する知識)が足りないからだ、思っていて、それらがキャプションで提示されない展覧会等は不親切だ、と思っていた。 でも、意味付けから脱却して全体をリズム的に捉える、というのが作品そのものを見るにあたって大事なのだと、本書を通じてなんとなく考えが変わった気がする。

なつめ@natsu_10212025年9月14日読み終わった個人的に、全体的になんとなくわかるようで、芯を食った理解には至らず、「これはもう一度読まなければ…」と早速思っている。 これまで、現代アートを鑑賞するとき、それが「わからない」ことは、その意味を理解するに足る教養(作品の背景や作者の思想に関する知識)が足りないからだ、思っていて、それらがキャプションで提示されない展覧会等は不親切だ、と思っていた。 でも、意味付けから脱却して全体をリズム的に捉える、というのが作品そのものを見るにあたって大事なのだと、本書を通じてなんとなく考えが変わった気がする。

ボッシュの絵@bosch_19692025年8月31日哲学エコーチェンバー環世界アート思考@ 電車意味を取り除いた、リズムとして知を自分の中で再構築すること。様々な情報やコミュニティーに過剰なまでにさらされて、知らず知らずのうちに「何か」に常に絡め取られている日常からの脱出。その第一歩がこの書にあるようなアプローチなのかなぁと感じた。 JICAのホームタウン構想に対する反応を間近に見るタイミングでこうして俯瞰すること、脱意味化することの大切さを強く感じた。

ボッシュの絵@bosch_19692025年8月31日哲学エコーチェンバー環世界アート思考@ 電車意味を取り除いた、リズムとして知を自分の中で再構築すること。様々な情報やコミュニティーに過剰なまでにさらされて、知らず知らずのうちに「何か」に常に絡め取られている日常からの脱出。その第一歩がこの書にあるようなアプローチなのかなぁと感じた。 JICAのホームタウン構想に対する反応を間近に見るタイミングでこうして俯瞰すること、脱意味化することの大切さを強く感じた。

n7se@RN_872025年8月26日読み終わったまたいつか心に残る一節少しセンスが良くなりたいな〜と、無粋な欲望から手を出してみた本。分かったようで多分分かってないんだろうなと思いつつ、少しは勉強になった気がする。アウトプットの方法よりもインプットの段階でのコツみたいなのがわかって良かった。 実力不足を嘆いていたら人生が終わるので、「とりあえずの手持ちの技術と、自分から湧いてくる偶然性で何ができるか」を考える。どこかで区切りを付けて不完全な技術と偶然性が合わさって生じるものを自分の出来るものとして信じる。これの繰り返しという文章が、何故かとても腑に落ちて、少しセンスに対する解像度が上がった気がする。 また、少し進歩したら読みたい。

n7se@RN_872025年8月26日読み終わったまたいつか心に残る一節少しセンスが良くなりたいな〜と、無粋な欲望から手を出してみた本。分かったようで多分分かってないんだろうなと思いつつ、少しは勉強になった気がする。アウトプットの方法よりもインプットの段階でのコツみたいなのがわかって良かった。 実力不足を嘆いていたら人生が終わるので、「とりあえずの手持ちの技術と、自分から湧いてくる偶然性で何ができるか」を考える。どこかで区切りを付けて不完全な技術と偶然性が合わさって生じるものを自分の出来るものとして信じる。これの繰り返しという文章が、何故かとても腑に落ちて、少しセンスに対する解像度が上がった気がする。 また、少し進歩したら読みたい。

はな@hana-hitsuji052025年8月16日まだ読んでるKindle Unlimited久々に読んでる。 途中ちょっと「ン??」と思考が絡まったので、タイミング違うか今は合わない本なのかな?と止めていた。 中盤の方がサクサク読み進められているので出だしは何だったんだろう?

はな@hana-hitsuji052025年8月16日まだ読んでるKindle Unlimited久々に読んでる。 途中ちょっと「ン??」と思考が絡まったので、タイミング違うか今は合わない本なのかな?と止めていた。 中盤の方がサクサク読み進められているので出だしは何だったんだろう?

r@teihakutou2025年7月26日読み終わった面白かった。ピアノの練習の例は想像しやすかった。 このごろ立て続けにいろんな展示を観に行けたし、美術史や気になる作家のことをもう少し突っ込んで知るようにしたらいいかもしれない。 友だちに、部屋のインテリアとかどうしてるの?と聞かれた時、わたしにはたいしてこだわりがないことに気づいたのだけど、自分のあり方としては別にこのままの感じでよさそう、と思った。自分のことをセンスいいとまでは思わないけど、センスで困ってはいないのだった。

r@teihakutou2025年7月26日読み終わった面白かった。ピアノの練習の例は想像しやすかった。 このごろ立て続けにいろんな展示を観に行けたし、美術史や気になる作家のことをもう少し突っ込んで知るようにしたらいいかもしれない。 友だちに、部屋のインテリアとかどうしてるの?と聞かれた時、わたしにはたいしてこだわりがないことに気づいたのだけど、自分のあり方としては別にこのままの感じでよさそう、と思った。自分のことをセンスいいとまでは思わないけど、センスで困ってはいないのだった。

yurina@y_reads_2025年7月13日読み終わったセンスとは何か、センスの良し悪しとはどういうことかを、色んな角度から考えて定義(仮固定)した上で、その「脱構築」へ向かい、最終的にはアンチセンスをどう考えるかという問題に向き合う本だった。 後半は難しかったけど、センスについて深く考えるきっかけとなり面白かった。 🔖 センスとは ・直感的に「わかる」ことである ・上手よりもヘタウマである ・再現思考から降りること ・ものごとをリズムとして捉えること ・ものごとをリズムとして「脱意味的」に楽しむことができる ・偶然性にどう向き合うかが人によって異なることがリズムの多様性となり、それが個性的なセンスとして表現される ・アンチセンスという陰影を帯びてこそ、真にセンスとなるのではないか

yurina@y_reads_2025年7月13日読み終わったセンスとは何か、センスの良し悪しとはどういうことかを、色んな角度から考えて定義(仮固定)した上で、その「脱構築」へ向かい、最終的にはアンチセンスをどう考えるかという問題に向き合う本だった。 後半は難しかったけど、センスについて深く考えるきっかけとなり面白かった。 🔖 センスとは ・直感的に「わかる」ことである ・上手よりもヘタウマである ・再現思考から降りること ・ものごとをリズムとして捉えること ・ものごとをリズムとして「脱意味的」に楽しむことができる ・偶然性にどう向き合うかが人によって異なることがリズムの多様性となり、それが個性的なセンスとして表現される ・アンチセンスという陰影を帯びてこそ、真にセンスとなるのではないか

r@teihakutou2025年7月10日読み始めたあまりにも雨がひどかったから、駅構内のパン屋のイートインで雨が弱まるのを待ちながら読みはじめた。 話すような調子で書かれているし、「はじめに」がとても丁寧な導入で、読みやすい。

r@teihakutou2025年7月10日読み始めたあまりにも雨がひどかったから、駅構内のパン屋のイートインで雨が弱まるのを待ちながら読みはじめた。 話すような調子で書かれているし、「はじめに」がとても丁寧な導入で、読みやすい。

ふるえ@furu_furu2025年6月14日読み終わったセンスとは「リズム」であり、その反復と差異の中で生まれてくる偶然性(予測誤差)こそが、固有のセンスという個性を生み出していくのかもしれないと思った。 モデルの再現から降りること。憧れるもの、再現することに上手さという基準を委ねることをセンスとは呼ばないのではないかという投げかけは救われるような気持ちになる。 全体としての抽象度が高くなる「大意味」だけではなく、そこに行き着く過程の中にある「小意味」にも目を向けることで、物語に囚われることなくそれぞれの「リズム」を楽しむことができるようになるのかもしれない。 2周ぐらいしてなんとなく全体が掴めたような気がする。『勉強の哲学』も読みたくなった。

ふるえ@furu_furu2025年6月14日読み終わったセンスとは「リズム」であり、その反復と差異の中で生まれてくる偶然性(予測誤差)こそが、固有のセンスという個性を生み出していくのかもしれないと思った。 モデルの再現から降りること。憧れるもの、再現することに上手さという基準を委ねることをセンスとは呼ばないのではないかという投げかけは救われるような気持ちになる。 全体としての抽象度が高くなる「大意味」だけではなく、そこに行き着く過程の中にある「小意味」にも目を向けることで、物語に囚われることなくそれぞれの「リズム」を楽しむことができるようになるのかもしれない。 2周ぐらいしてなんとなく全体が掴めたような気がする。『勉強の哲学』も読みたくなった。

ふるえ@furu_furu2025年6月9日読んでる「脱意味化」という部分で、そのものの背景や意味ではなく、そこにあるものの「リズム」(形や色など)を楽しむという話があって、ついつい作品やものに対して背景を想像して楽しむ自分がいることを自覚する。

ふるえ@furu_furu2025年6月9日読んでる「脱意味化」という部分で、そのものの背景や意味ではなく、そこにあるものの「リズム」(形や色など)を楽しむという話があって、ついつい作品やものに対して背景を想像して楽しむ自分がいることを自覚する。 ふるえ@furu_furu2025年6月7日読んでる借りてきた「センス」という抽象的で、どちらかというと誰かとの比較の中で使われるような言葉をほどきながらどういうものなんだろうと考えていくのが楽しい。内容もそうだけど、文章の書き方が優しいというか、読んでいる人がどう読むのか考えているのが見えてなんだかありがたい。

ふるえ@furu_furu2025年6月7日読んでる借りてきた「センス」という抽象的で、どちらかというと誰かとの比較の中で使われるような言葉をほどきながらどういうものなんだろうと考えていくのが楽しい。内容もそうだけど、文章の書き方が優しいというか、読んでいる人がどう読むのか考えているのが見えてなんだかありがたい。

雨@___amadare2025年6月5日読み終わった"・ひとことで言えないから、わからなかった、要するにどういう意味?ということになりがちだが、その先へとセンスを開いていくには、小さなことを言語化する練習が必要である。 それは、重要とは思えないちょっとした何かでも、どうなっているかを「観察」して言語化する練習です。たとえば、家具屋さんでスタンドライトを見て、ここがこういう形なのがいいねとか、そんなちょっとしたことから始める。それを言うのは意外と難しいかもしれません。そういう言語化には心理的なハードルがあったりする。意味がない、無目的だと思えるからです。 日常のささいなことを、ただ言葉にする。それはもう芸術制作の始まりです。ものを見る、聞く、食べるといった経験から発して言葉のリズムを作ることだからです。もう文学です。"(p.111-112)

雨@___amadare2025年6月5日読み終わった"・ひとことで言えないから、わからなかった、要するにどういう意味?ということになりがちだが、その先へとセンスを開いていくには、小さなことを言語化する練習が必要である。 それは、重要とは思えないちょっとした何かでも、どうなっているかを「観察」して言語化する練習です。たとえば、家具屋さんでスタンドライトを見て、ここがこういう形なのがいいねとか、そんなちょっとしたことから始める。それを言うのは意外と難しいかもしれません。そういう言語化には心理的なハードルがあったりする。意味がない、無目的だと思えるからです。 日常のささいなことを、ただ言葉にする。それはもう芸術制作の始まりです。ものを見る、聞く、食べるといった経験から発して言葉のリズムを作ることだからです。もう文学です。"(p.111-112)

ポセイドンが飼ってる犬@big82842025年6月3日読み終わった痛気持ちいい=痛みの中に「気持ちいい」を見つける、つまり不快の中にある「快」を見つける。 わたしは予測不能であるから不快であり、その新鮮な不快さを楽しむ"マゾヒズム性"を持った人間だから「ボーはおそれている。」などの理解不能であると称されることのある映画が大好きなんだ。 理解できない映画だいすき!ブニュエルの「自由の幻想」ランティモスの「ロブスター」キューブリックの「アイズワイドシャット」 初見では理解できない不気味でうっすらと不快な展開またはシーンがある映画!大好き😘😘 この本を読んだおかげで不快な映画が好きな理由をまたひとつ知ることができた。

ポセイドンが飼ってる犬@big82842025年6月3日読み終わった痛気持ちいい=痛みの中に「気持ちいい」を見つける、つまり不快の中にある「快」を見つける。 わたしは予測不能であるから不快であり、その新鮮な不快さを楽しむ"マゾヒズム性"を持った人間だから「ボーはおそれている。」などの理解不能であると称されることのある映画が大好きなんだ。 理解できない映画だいすき!ブニュエルの「自由の幻想」ランティモスの「ロブスター」キューブリックの「アイズワイドシャット」 初見では理解できない不気味でうっすらと不快な展開またはシーンがある映画!大好き😘😘 この本を読んだおかげで不快な映画が好きな理由をまたひとつ知ることができた。 はな@hana-hitsuji052025年6月2日読んでるKindle Unlimited『視覚の方がナンセンスに耐えやすいのかもしれません。 音の乱れはより「体にくる」のかもしれません。』 …確かに、視覚的なものは目を瞑れば遮断出来るというかしやすいのに対して、ノイズは我慢出来ない時がある。 絵画を鑑賞するときに「リズムと対比」を意識して観たことなかったから、今度そこに着目してみようかな。 ただただ、圧倒されたり、私はこの展覧会でどの絵にならお金を払ってでも家に持ち帰りたいと思うんだろうか?みたいな視点で見てた。

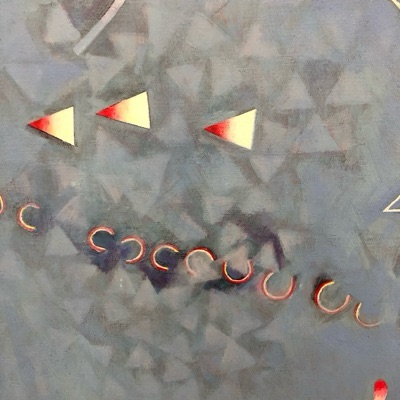

はな@hana-hitsuji052025年6月2日読んでるKindle Unlimited『視覚の方がナンセンスに耐えやすいのかもしれません。 音の乱れはより「体にくる」のかもしれません。』 …確かに、視覚的なものは目を瞑れば遮断出来るというかしやすいのに対して、ノイズは我慢出来ない時がある。 絵画を鑑賞するときに「リズムと対比」を意識して観たことなかったから、今度そこに着目してみようかな。 ただただ、圧倒されたり、私はこの展覧会でどの絵にならお金を払ってでも家に持ち帰りたいと思うんだろうか?みたいな視点で見てた。

Ken@ken_book_lover2025年5月30日読み終わった難しいかなーと思ったけど、思ったよりも分かる〜となって読み進められておもしろかった。 センスとは、鑑賞物を脱意味化し、そのもの自体のリズムを感じることだと。 確かに自分ははものすごく意味を考えてしまうので、もっとそのもの自体を観察するという感覚を得られると良いのかなと思った。意味的な評価をせずに、目の前のものの細部を捉える感じかな。意識してみよう。

Ken@ken_book_lover2025年5月30日読み終わった難しいかなーと思ったけど、思ったよりも分かる〜となって読み進められておもしろかった。 センスとは、鑑賞物を脱意味化し、そのもの自体のリズムを感じることだと。 確かに自分ははものすごく意味を考えてしまうので、もっとそのもの自体を観察するという感覚を得られると良いのかなと思った。意味的な評価をせずに、目の前のものの細部を捉える感じかな。意識してみよう。 とーひろ@kajihirorz13162025年5月29日読み終わったまた読みたい芸術の見方のヒントを得たいと思って手に取ったが、芸術に対して「意味」なんて考えなくて良い、という発想が目から鱗。最終的には何だか人間の可能性を肯定してくれる本だった。哲学者であり、かつ自らも文学・美術の作家である千葉先生だからこそ書ける本。また何年か後に読み返してみたい。 ・鑑賞サイドのみにいると、「意味」ばかり気にしてしまう(自分)。制作サイドでは、材料を集めて組み立てるという意味が生まれる前段階がある。 ・再現思考から降りることがセンスの目覚め。モデルは抽象化して要素を使うのが良い。 ・意味から離れたリズムの面白さがわかる、それが最小限のセンサの良さ。リズム、対比、運動、反復、展開、凸凹を楽しむ。脱意味、即物。 ・「いないいないばあ」は存在/不存在の対立とリズム。人間の根本的な寂しさを乗り越える。安定を求める生物が、遊びの中で不安定と安定の反復を楽しむ。そこに絡まる多様なうねりを楽しむ。ビートとうねり。(文学の描写の良さは意味から離れたところにあるのでは?と思った) ・人間はグラデーション。規則性から逸脱するとイキイキする ・安定(意味)を求めるのが本能であるにも関わらず、予想から外れている展開にも喜びを感じるのが人間。不快かつ快。不快だと思うのは思い込みがあり、自分の予測範囲を超えるから。 ・具体で見るから関連性がわからなくなる。抽象化(気分を最大限に開放)すれば、すべては「存在する」という意味で繋がる。 ・意味や目的に達する前の遊び/無駄の時間を楽しむのが芸術。 ・ペットが可愛いのは予測誤差があるから。予測通り動くなら、ビリヤードの玉と同じ。安定を求めているのに、耐えられる予測誤差(偶発性)を欲する。

とーひろ@kajihirorz13162025年5月29日読み終わったまた読みたい芸術の見方のヒントを得たいと思って手に取ったが、芸術に対して「意味」なんて考えなくて良い、という発想が目から鱗。最終的には何だか人間の可能性を肯定してくれる本だった。哲学者であり、かつ自らも文学・美術の作家である千葉先生だからこそ書ける本。また何年か後に読み返してみたい。 ・鑑賞サイドのみにいると、「意味」ばかり気にしてしまう(自分)。制作サイドでは、材料を集めて組み立てるという意味が生まれる前段階がある。 ・再現思考から降りることがセンスの目覚め。モデルは抽象化して要素を使うのが良い。 ・意味から離れたリズムの面白さがわかる、それが最小限のセンサの良さ。リズム、対比、運動、反復、展開、凸凹を楽しむ。脱意味、即物。 ・「いないいないばあ」は存在/不存在の対立とリズム。人間の根本的な寂しさを乗り越える。安定を求める生物が、遊びの中で不安定と安定の反復を楽しむ。そこに絡まる多様なうねりを楽しむ。ビートとうねり。(文学の描写の良さは意味から離れたところにあるのでは?と思った) ・人間はグラデーション。規則性から逸脱するとイキイキする ・安定(意味)を求めるのが本能であるにも関わらず、予想から外れている展開にも喜びを感じるのが人間。不快かつ快。不快だと思うのは思い込みがあり、自分の予測範囲を超えるから。 ・具体で見るから関連性がわからなくなる。抽象化(気分を最大限に開放)すれば、すべては「存在する」という意味で繋がる。 ・意味や目的に達する前の遊び/無駄の時間を楽しむのが芸術。 ・ペットが可愛いのは予測誤差があるから。予測通り動くなら、ビリヤードの玉と同じ。安定を求めているのに、耐えられる予測誤差(偶発性)を欲する。

はな@hana-hitsuji052025年5月15日読み始めたKindle Unlimitedデリカシーのない私的な質問を繰り返す人と、肩書を自慢していることに気づかない人は個人的にセンスないな〜と感じる。 どんな展開で意見を知れるのか楽しみ。

はな@hana-hitsuji052025年5月15日読み始めたKindle Unlimitedデリカシーのない私的な質問を繰り返す人と、肩書を自慢していることに気づかない人は個人的にセンスないな〜と感じる。 どんな展開で意見を知れるのか楽しみ。

いっちー@icchii3172025年5月14日買った届いた先週買った時何を思って買ったっけな。資本論の入門書読んでて欲しいってなったんだっけな。自分と物との関係性みたいな。ものの見方について興味持ったんだっけな。またしばらく積むことになりそうだ

いっちー@icchii3172025年5月14日買った届いた先週買った時何を思って買ったっけな。資本論の入門書読んでて欲しいってなったんだっけな。自分と物との関係性みたいな。ものの見方について興味持ったんだっけな。またしばらく積むことになりそうだ

라무씨@moon_ram2025年5月7日まだ読んでる今本の半分位のところ。面白さがどんどん加速してる。センスを磨きたい。センスってなんなんだ?って思う人の多くがこの本を手に取るんだろうけど、もっと根源的で、日常や物事の捉え方の話をしてくれてるから、芸術やセンスに興味が無い人にも読んで欲しい1冊だなと思う

라무씨@moon_ram2025年5月7日まだ読んでる今本の半分位のところ。面白さがどんどん加速してる。センスを磨きたい。センスってなんなんだ?って思う人の多くがこの本を手に取るんだろうけど、もっと根源的で、日常や物事の捉え方の話をしてくれてるから、芸術やセンスに興味が無い人にも読んで欲しい1冊だなと思う

- そう@saw_12025年5月3日読み終わった本屋で平積みにされていることも多かったので気になっていた。 センスとはなんなのかと言うものを言語化できるようになりたいのでもう一度読む。 結局モデルに対してマネだけではなく要素を理解して自分なりに構築する。 足らずではなく余分を作れる余裕のある大人になっていきたい。

-ゞ-@bunkobonsuki2025年5月2日「センスとはなにか?」「センスが良いとはどういうことか?」を哲学の観点から考えた著者。その結果、「センスとはリズムである」という自身の"哲学"を見出す。 この本を読んで、温故知新という熟語について考えるようになった。 故を温め新しきを知るとは言うものの、故をどこまで温めるのかは人によって違う。極端な話、ずっと温め続けることだってできる。しかしそれでは新しさに向かうことができない。 まだ温まりきっていないとしても、どこかで切り上げて新しさに向かう妥協が、温故知新の秘訣なのかもしれない。

-ゞ-@bunkobonsuki2025年5月2日「センスとはなにか?」「センスが良いとはどういうことか?」を哲学の観点から考えた著者。その結果、「センスとはリズムである」という自身の"哲学"を見出す。 この本を読んで、温故知新という熟語について考えるようになった。 故を温め新しきを知るとは言うものの、故をどこまで温めるのかは人によって違う。極端な話、ずっと温め続けることだってできる。しかしそれでは新しさに向かうことができない。 まだ温まりきっていないとしても、どこかで切り上げて新しさに向かう妥協が、温故知新の秘訣なのかもしれない。

すなまち@suna_mathi2025年4月20日読み終わった最終章も良かった! 個性をどうしても繰り返してしまうこと、と定義しているのが腹落ち感あったな。型からはみ出てしまうところが個性、みたいな言い方もよくするけど、そもそも型とは?とかはみ出ないと個性じゃないのか?とか今ひとつ納得しきれないところがあったので、反復という時間軸で捉えるのはなるほどすっきり。 身体性と公共性が対に語られているのもおもしろい。芸術の文脈として書かれていたけど、抽象化すると仕事とかコミュニケーションとかいろんなことを語れそう。 全体通してまた読み返したくなるフレーズに溢れてた。すぐ手に取れる場所に置いておく📚

すなまち@suna_mathi2025年4月20日読み終わった最終章も良かった! 個性をどうしても繰り返してしまうこと、と定義しているのが腹落ち感あったな。型からはみ出てしまうところが個性、みたいな言い方もよくするけど、そもそも型とは?とかはみ出ないと個性じゃないのか?とか今ひとつ納得しきれないところがあったので、反復という時間軸で捉えるのはなるほどすっきり。 身体性と公共性が対に語られているのもおもしろい。芸術の文脈として書かれていたけど、抽象化すると仕事とかコミュニケーションとかいろんなことを語れそう。 全体通してまた読み返したくなるフレーズに溢れてた。すぐ手に取れる場所に置いておく📚

おりべ@oriver2025年4月12日読み終わったセンスというか芸術の見方と哲学の本でした。 万能のセンスは得られなかったし最後の帰結にも若干納得いかなかったものの、不得意だった抽象絵画や現代芸術について新しい楽しみ方を知ることができて嬉しい。参考文献も面白そう。 AIとシュルレアリスムについては私もぼんやり気になっていたので、もう少し考えたいなと思う 【メモ✍️】わからなかったことから、その先へとセンスを開いていくには、小さなことを言語化する練習が必要である。言葉にすることは批評という「作品」になる

おりべ@oriver2025年4月12日読み終わったセンスというか芸術の見方と哲学の本でした。 万能のセンスは得られなかったし最後の帰結にも若干納得いかなかったものの、不得意だった抽象絵画や現代芸術について新しい楽しみ方を知ることができて嬉しい。参考文献も面白そう。 AIとシュルレアリスムについては私もぼんやり気になっていたので、もう少し考えたいなと思う 【メモ✍️】わからなかったことから、その先へとセンスを開いていくには、小さなことを言語化する練習が必要である。言葉にすることは批評という「作品」になる

すなまち@suna_mathi2025年4月10日読んでる読書メモ・自分に固有の、偶然性の余らせ方を肯定する。 ちょっと救われたような、糸がほどけたような気持ちになった。 音楽をする上で、いくつかの要素においてずっとどこかコンプレックスというか自己効力感のなさのようなものがずっとあって、それを埋めたり解消することばかり考えてきた。「できている」ことはあっても、できてないことはできてない、でしかないと思っていた。(そもそも「できる/できない」で捉えがち) 「不足」ではなく「過剰」だと捉えるアプローチは、自分の音楽に対しても他人の音楽に対しても見る目が変わりそう。 他人とのコミュニケーションでは「できない探し」はやめようと思って暮らしてるのに、音楽ではできてなかったんだな。

すなまち@suna_mathi2025年4月10日読んでる読書メモ・自分に固有の、偶然性の余らせ方を肯定する。 ちょっと救われたような、糸がほどけたような気持ちになった。 音楽をする上で、いくつかの要素においてずっとどこかコンプレックスというか自己効力感のなさのようなものがずっとあって、それを埋めたり解消することばかり考えてきた。「できている」ことはあっても、できてないことはできてない、でしかないと思っていた。(そもそも「できる/できない」で捉えがち) 「不足」ではなく「過剰」だと捉えるアプローチは、自分の音楽に対しても他人の音楽に対しても見る目が変わりそう。 他人とのコミュニケーションでは「できない探し」はやめようと思って暮らしてるのに、音楽ではできてなかったんだな。

ハム@unia2025年3月25日読み終わった同じ著者の「勉強の哲学」でもそうだったけど、専門がフランス思想とあって思考スタイルにディセルタシオンの影響をすごく感じる。でもベースはやはり日本のもので、ハイブリッドではあるけど以前読んだ「論理的思考の文化的基盤」の主張を裏付けてるなと思った。 〈センスとは、反復と差異を持つものごとのリズムを、生成変化のうねりとして、なおかつ存在/不在のビートとして、という二つの感覚で捉えることである〉 なんに対しても意味の有無を探してしまうのではなく、意味の前の段階を直観的に捉えられるようになることがセンスの良さになるのだろうけど、 こうした「センス」の的確な言語化こそセンスよねと思う。 何かの対談で、詩人の最果タヒさんが、〈何を書くか決めないで詩を書く〉と言っていて、それを永井玲衣さんは〈意味を引き込まないままに、言葉が自分を追い抜いてくれるように書く感覚〉みたいな表現をしていた。 意味にとらわれず形や響きといったリズムを捉えてる人はやはりいるんだよなと、この本を通して芸術に対してや世界に対する解像度が上がる気がしてワクワクする。

ハム@unia2025年3月25日読み終わった同じ著者の「勉強の哲学」でもそうだったけど、専門がフランス思想とあって思考スタイルにディセルタシオンの影響をすごく感じる。でもベースはやはり日本のもので、ハイブリッドではあるけど以前読んだ「論理的思考の文化的基盤」の主張を裏付けてるなと思った。 〈センスとは、反復と差異を持つものごとのリズムを、生成変化のうねりとして、なおかつ存在/不在のビートとして、という二つの感覚で捉えることである〉 なんに対しても意味の有無を探してしまうのではなく、意味の前の段階を直観的に捉えられるようになることがセンスの良さになるのだろうけど、 こうした「センス」の的確な言語化こそセンスよねと思う。 何かの対談で、詩人の最果タヒさんが、〈何を書くか決めないで詩を書く〉と言っていて、それを永井玲衣さんは〈意味を引き込まないままに、言葉が自分を追い抜いてくれるように書く感覚〉みたいな表現をしていた。 意味にとらわれず形や響きといったリズムを捉えてる人はやはりいるんだよなと、この本を通して芸術に対してや世界に対する解像度が上がる気がしてワクワクする。

猫流通センター@kn05051900年1月1日読み終わったセンスとはよく聞く単語ではあるが、その本質や捉え方はよく分からないことが多かった。この本はそんな分かりにくいところを明確に言語化してくれた本だと思う。特に芸術とはリズムであり、絵画の色の置き方はリズムで捉えられるという解釈はとても面白かった。今後展覧会に行った際には参考にしたい。

猫流通センター@kn05051900年1月1日読み終わったセンスとはよく聞く単語ではあるが、その本質や捉え方はよく分からないことが多かった。この本はそんな分かりにくいところを明確に言語化してくれた本だと思う。特に芸術とはリズムであり、絵画の色の置き方はリズムで捉えられるという解釈はとても面白かった。今後展覧会に行った際には参考にしたい。