それがやさしさじゃ困る

358件の記録

タレ@miki_nike2026年2月26日読み終わった@ 自宅うまく説明できないのだけれど、なんとなく自分や自分の子どもたちは、本書のターゲットからははずれてしまっているな、と感じた。 それでいて、本書のターゲットになる人たちに対しては、若干言葉が強いんではないか、と感じた。今の親は基本的には善くあろうとがんばっていると思うので、「あれは良くない これはちがう」では自責の念が増幅されるだけで、育児そのものが楽しくなくなってしまうのではないか…と要らない心配をしてしまった。

タレ@miki_nike2026年2月26日読み終わった@ 自宅うまく説明できないのだけれど、なんとなく自分や自分の子どもたちは、本書のターゲットからははずれてしまっているな、と感じた。 それでいて、本書のターゲットになる人たちに対しては、若干言葉が強いんではないか、と感じた。今の親は基本的には善くあろうとがんばっていると思うので、「あれは良くない これはちがう」では自責の念が増幅されるだけで、育児そのものが楽しくなくなってしまうのではないか…と要らない心配をしてしまった。

- マコワタナベ@naaaaabe82026年2月25日小学校の時、思えば自分は不思議な子だったように思う。集団を嫌うかと思えば集団の中にすっぽりおさまってたりするような、どこか二面性があった気がする。全然集中しないと思ったら、過集中してたり、、それでもそれを責められたり、何かにカテゴライズされたりしなかったのって、実はありがたいことだったのかもって読んでて思った。親の中にあった見え隠れする期待に自分は苦しんでたんだなとも。

MiDORi@midori112026年2月11日読み終わった何度も読んでる@ 自宅再読。初めて読んだときは、鳥羽さんてこんな強めの雰囲気だったっけ、もっと悩んで揺れてる感じじゃなかったか。語尾のせい?と思って、肝心の内容が頭に入って来なかったのだが、鳥羽さんご自身が「言葉が強過ぎたかも」ということをSNSで呟かれていたのを見て、ホッとして、読めるようになった笑 また何度も読むと思う。

MiDORi@midori112026年2月11日読み終わった何度も読んでる@ 自宅再読。初めて読んだときは、鳥羽さんてこんな強めの雰囲気だったっけ、もっと悩んで揺れてる感じじゃなかったか。語尾のせい?と思って、肝心の内容が頭に入って来なかったのだが、鳥羽さんご自身が「言葉が強過ぎたかも」ということをSNSで呟かれていたのを見て、ホッとして、読めるようになった笑 また何度も読むと思う。

のそのそ@nosonoso2026年2月9日読み終わった子供のころ負った傷を治さないと前には進めないと思い、読んだ。 親や周囲の高学歴志向をインストールして“自らの意思で高みを目指している”と思い込んで勉強してたら潰れて精神疾患になり(治療中)、10年ほど経ってようやく自我が出てきた、そんな自分にとって定期的に読み返したい本になった。 「私は◯◯だから」という思考をしてしまいがちだなと気がつく。何かに名前をつけること、これはこういうものと一絡げにすることは、状況の整理にはなっても行きすぎると枷になる。傷を受けたのは事実だけど傷跡を見つめすぎないで、いまの自分を生きていけたらいいな

のそのそ@nosonoso2026年2月9日読み終わった子供のころ負った傷を治さないと前には進めないと思い、読んだ。 親や周囲の高学歴志向をインストールして“自らの意思で高みを目指している”と思い込んで勉強してたら潰れて精神疾患になり(治療中)、10年ほど経ってようやく自我が出てきた、そんな自分にとって定期的に読み返したい本になった。 「私は◯◯だから」という思考をしてしまいがちだなと気がつく。何かに名前をつけること、これはこういうものと一絡げにすることは、状況の整理にはなっても行きすぎると枷になる。傷を受けたのは事実だけど傷跡を見つめすぎないで、いまの自分を生きていけたらいいな

大皿@zarabon2026年2月7日読み終わった子どもいないけど、最近自分を育ててるので読んでみたらよかった。行き過ぎたポジティブが時に暴力的な圧力になるように、過度なやさしさは"新しい形の支配"だ。

大皿@zarabon2026年2月7日読み終わった子どもいないけど、最近自分を育ててるので読んでみたらよかった。行き過ぎたポジティブが時に暴力的な圧力になるように、過度なやさしさは"新しい形の支配"だ。

もじゃるまる@mojamoja2026年2月3日読み終わった読書日記タイトルに一目惚れして即購入。想像以上に痺れました。 幼い頃に見過ごされた悲しみややるせなさを丁寧にすくいとるまなざしに救われる一方、いつか子どもとじっくり相対することがあったときにこんな思慮深く関われる自信がなくて、背筋が伸びる心地です。 現代の競争社会の縮図のような教育と、その揺り戻しによる「森の幼稚園」的な在り方、どちらも批判的に捉える視点に、私の偏りがちで凝り固まった考え方を(やや痛みを伴って笑)ほぐしてくれたように思います。 「つくる」ことの意義を説いた箇所は、これからのお守りにして大事に持っておきたいです。 何度も読み返すことになりそうな本でした。

もじゃるまる@mojamoja2026年2月3日読み終わった読書日記タイトルに一目惚れして即購入。想像以上に痺れました。 幼い頃に見過ごされた悲しみややるせなさを丁寧にすくいとるまなざしに救われる一方、いつか子どもとじっくり相対することがあったときにこんな思慮深く関われる自信がなくて、背筋が伸びる心地です。 現代の競争社会の縮図のような教育と、その揺り戻しによる「森の幼稚園」的な在り方、どちらも批判的に捉える視点に、私の偏りがちで凝り固まった考え方を(やや痛みを伴って笑)ほぐしてくれたように思います。 「つくる」ことの意義を説いた箇所は、これからのお守りにして大事に持っておきたいです。 何度も読み返すことになりそうな本でした。

こころあそび@cocoro_asobi2026年1月31日読み終わった借りてきたなんて素敵な本。植本一子さんの本が好きで、読めて本当によかった。これから育っていくまだ小さいわが子たちと、わたしもこんなふうに向き合いたい。

こころあそび@cocoro_asobi2026年1月31日読み終わった借りてきたなんて素敵な本。植本一子さんの本が好きで、読めて本当によかった。これから育っていくまだ小さいわが子たちと、わたしもこんなふうに向き合いたい。

- Ayaka@vivi22db2026年1月23日読み終わった「今」目の前にいる子どもを見つめることの大切さを感じる一冊だった。私にとって一番印象的だったのは「さぼりグセ」について書かれたページ。「このまま、学校に行かなくなる子になったらどうしよう」が先走って今困っている子供に目を向けられない…不安を先取りしがちな私にとってハッとする文章がたくさん書いてあった。

うみ@umi_kkk82026年1月19日読んでる子どもが「健全に」暮らして成長していくことって本当に難しい。大人として、正しい見守り方を貫ける人なんていない。子育て、教育、ほんと難しいことしてる。けど「難しいことしてる」「正しくありたい(けど正しくないかも)」ってちゃんと思えてるだけいいのかもしれない。

うみ@umi_kkk82026年1月19日読んでる子どもが「健全に」暮らして成長していくことって本当に難しい。大人として、正しい見守り方を貫ける人なんていない。子育て、教育、ほんと難しいことしてる。けど「難しいことしてる」「正しくありたい(けど正しくないかも)」ってちゃんと思えてるだけいいのかもしれない。

- すこやカニ@Kan_izA2026年1月17日読みたい(なにがやさしさだったら困らないんだろう?) やさしさって性格というより技能だから、ある程度訓練によって獲得できるだろ!と信じていたい わたしはやさしい人間になりたいよ この本を読みたいよ

Daidaigo@df21792026年1月11日読み終わった子育てにおける親の不安が占めるウェイトの大きさよ。著者曰くこれを読んで反省しすぎたらダメらしいので自らのポジティブな面を振り返る。地道な努力と向き合うことの大事さなら嘘偽りなく態度で伝えられるかもしれない。 まっすぐ投げたつもりのボールがカーブだったりシンカーだったりすることがほとんどなのだろう。 本文とはあまり関係ないけどキャッチボールできる親子が羨ましいと思った。

Daidaigo@df21792026年1月11日読み終わった子育てにおける親の不安が占めるウェイトの大きさよ。著者曰くこれを読んで反省しすぎたらダメらしいので自らのポジティブな面を振り返る。地道な努力と向き合うことの大事さなら嘘偽りなく態度で伝えられるかもしれない。 まっすぐ投げたつもりのボールがカーブだったりシンカーだったりすることがほとんどなのだろう。 本文とはあまり関係ないけどキャッチボールできる親子が羨ましいと思った。

K@readskei2026年1月10日読んでるこのアニメを子どもに見せてよいか悩む前に自分が子どもに与えている影響を振り返れ。 不登校では社会性が身につかないと心配する人がいるが、もっと危惧すべきなのは周囲の大人がその心配を本人に投げつけて半人前扱いすること。 図書館で借りたが、備忘メモが分厚くなりすぎるので、これは買おう。 学びたい、しかし小賢しく振る舞うことのないよう自省。

K@readskei2026年1月10日読んでるこのアニメを子どもに見せてよいか悩む前に自分が子どもに与えている影響を振り返れ。 不登校では社会性が身につかないと心配する人がいるが、もっと危惧すべきなのは周囲の大人がその心配を本人に投げつけて半人前扱いすること。 図書館で借りたが、備忘メモが分厚くなりすぎるので、これは買おう。 学びたい、しかし小賢しく振る舞うことのないよう自省。

かな@kk714000262026年1月6日読み終わったp.110 九月一三日 卒業以来久しぶりに会った子が「元気にしてた?」と声をかけただけで涙が止まらなくなったとき、次になんと声をかけたらいいかわからなくなる。 p.125 大人ができるのは、子どもの意志の芽生えを待ちながら、ときにそれを支えることでしょう。たとえば、自分が逆境にあっても家に帰れば温かくて美味しいご飯があって、機嫌のいい親が迎えてくれる、たったそれだけの何気ない日常が、子どもにとってはかけがえのない根拠地となり、そこを足場にして「がんばる」ということを試し出すものです。

かな@kk714000262026年1月6日読み終わったp.110 九月一三日 卒業以来久しぶりに会った子が「元気にしてた?」と声をかけただけで涙が止まらなくなったとき、次になんと声をかけたらいいかわからなくなる。 p.125 大人ができるのは、子どもの意志の芽生えを待ちながら、ときにそれを支えることでしょう。たとえば、自分が逆境にあっても家に帰れば温かくて美味しいご飯があって、機嫌のいい親が迎えてくれる、たったそれだけの何気ない日常が、子どもにとってはかけがえのない根拠地となり、そこを足場にして「がんばる」ということを試し出すものです。

高枝@eda06062025年12月28日読み終わった子どもって、あなたの分身じゃないし、他人だよ。 そう言葉にすべき時があって、必要な時には口にもするけど、なんでこんなに口にするほうも、されたほうも、小さく傷ついてしまうんだろうって思っていた。他人であることは間違いないのに。日本だからなのかな。それとも、育てるって間違っていいんだよって皆言って貰えてないからなのかな。 自分の枠組みのなかで子どもを捉えちゃいけないよって繰り返し言ってもらったように思う。たくさん学びがあった。何度も読んで、その度に自分の頬をちいさく叩きたいと思う。

高枝@eda06062025年12月28日読み終わった子どもって、あなたの分身じゃないし、他人だよ。 そう言葉にすべき時があって、必要な時には口にもするけど、なんでこんなに口にするほうも、されたほうも、小さく傷ついてしまうんだろうって思っていた。他人であることは間違いないのに。日本だからなのかな。それとも、育てるって間違っていいんだよって皆言って貰えてないからなのかな。 自分の枠組みのなかで子どもを捉えちゃいけないよって繰り返し言ってもらったように思う。たくさん学びがあった。何度も読んで、その度に自分の頬をちいさく叩きたいと思う。

あつこ@atsuko_books2025年12月23日読み始めた読みたいけれど、たぶんこれまでのことをたくさん後悔することになるんだろう……と思うと、なかなか1ページ目が開けなかった。 でも、やっぱり今の私にとても必要な本だ。

あつこ@atsuko_books2025年12月23日読み始めた読みたいけれど、たぶんこれまでのことをたくさん後悔することになるんだろう……と思うと、なかなか1ページ目が開けなかった。 でも、やっぱり今の私にとても必要な本だ。

朝胡@asahisa222025年12月14日気になる読みたい気持ちと、怖い気持ちが半々くらい。 読んで、足元を掬われて、絶望しそうだ。 ……だからこそ、読まないと、という気持ちがあるからいずれ買うだろう

朝胡@asahisa222025年12月14日気になる読みたい気持ちと、怖い気持ちが半々くらい。 読んで、足元を掬われて、絶望しそうだ。 ……だからこそ、読まないと、という気持ちがあるからいずれ買うだろう momo@momo52025年12月4日読み終わった筆者の日記とともに進むエッセイ。新鮮でとても面白い。たくさん付箋を付けた。 子どものためにと思うこと、やること全てが優しさとは限らないし、ハッとさせられる文がたくさんあった。こうした方が助かるだろう、こうしてほしいんだなという決めつけ、無意識にやってしまっていたかもしれない。それは自分がこの子のためにやってあげているという自己満でしかなかったのかも。 子どもは大人が思っているよりも大人で、大人の表情や雰囲気の小さな変化はもちろん、淀みにも気づいている。大人が求める子ども像を子どもに演じさせない、そんな大人になっていきたい。

momo@momo52025年12月4日読み終わった筆者の日記とともに進むエッセイ。新鮮でとても面白い。たくさん付箋を付けた。 子どものためにと思うこと、やること全てが優しさとは限らないし、ハッとさせられる文がたくさんあった。こうした方が助かるだろう、こうしてほしいんだなという決めつけ、無意識にやってしまっていたかもしれない。それは自分がこの子のためにやってあげているという自己満でしかなかったのかも。 子どもは大人が思っているよりも大人で、大人の表情や雰囲気の小さな変化はもちろん、淀みにも気づいている。大人が求める子ども像を子どもに演じさせない、そんな大人になっていきたい。

semi@hirakegoma2025年12月2日読み終わったとにかく全文章がささる。大人と子ども、子育て、教育という題材ではあるが、語られていることはシンプルで、変化する世界を尊び、単純化に終始せず複雑さを受け止めること、だと思う。 仕事では、企画から始まり、リスクを予測して回避しつつプロセスを管理し、目的を達成することのサイクルで回っている。その暗黙の了解があるのが大人の世界なんだろう。当然のように大人は子どもを管理して目的を達成させようとする。上司が部下に指示するように。 仕事の発想だけでは狭く、もっと広い世界を子どもも大人も感じる、子育てもその心掛けがあればやっていけるかもしれない。

semi@hirakegoma2025年12月2日読み終わったとにかく全文章がささる。大人と子ども、子育て、教育という題材ではあるが、語られていることはシンプルで、変化する世界を尊び、単純化に終始せず複雑さを受け止めること、だと思う。 仕事では、企画から始まり、リスクを予測して回避しつつプロセスを管理し、目的を達成することのサイクルで回っている。その暗黙の了解があるのが大人の世界なんだろう。当然のように大人は子どもを管理して目的を達成させようとする。上司が部下に指示するように。 仕事の発想だけでは狭く、もっと広い世界を子どもも大人も感じる、子育てもその心掛けがあればやっていけるかもしれない。 momo@momo52025年12月2日まだ読んでるp168 息子さんより娘さんのほうが「しっかりしている」とのことですが、お母さまの期待に応えることで、愛情を傾けてもらおうと努めてきたからこそ、彼女はそうならざるをえなかった結果なのです。 p168 娘さんからすれば、「あなたが期待したから私はこうなった」のです。それなのにまだ飽きもせずに、お母さまは娘さんばかりに期待するのですか。いつ彼女はその期待から逃れることができるのでしょうか。

momo@momo52025年12月2日まだ読んでるp168 息子さんより娘さんのほうが「しっかりしている」とのことですが、お母さまの期待に応えることで、愛情を傾けてもらおうと努めてきたからこそ、彼女はそうならざるをえなかった結果なのです。 p168 娘さんからすれば、「あなたが期待したから私はこうなった」のです。それなのにまだ飽きもせずに、お母さまは娘さんばかりに期待するのですか。いつ彼女はその期待から逃れることができるのでしょうか。

momo@momo52025年11月30日まだ読んでる仕事が忙しくて、なかなか読み進められていなかった。職業上、通ずるものもあってか、ずっと仕事している感覚に陥ってしまうからかもしれない。メンタルが回復してきたのでまた読み進めていきたい。

momo@momo52025年11月30日まだ読んでる仕事が忙しくて、なかなか読み進められていなかった。職業上、通ずるものもあってか、ずっと仕事している感覚に陥ってしまうからかもしれない。メンタルが回復してきたのでまた読み進めていきたい。

- hk@hk_19852025年11月30日読み終わった暴力だけを禁じない 自分の欲望を叶えるために子供を利用しない 子供をネタにしない 子供に選択の責任を押しつけない。大人と一緒に選んだという手応えを持ってもらう 子供は自分の状態をうまく説明できなくて当たり前 自分の不安で子供にレッテル貼りしない(サボり癖がついたらどうしよう) 自分が悪くないことに関しては謝らない、改善の見込みがあると思ってしまう 子供の好き、やりたいは寝言 子供は親に感謝しないから尊い 不安の解消、安らぎ、に隷属しない 先回りしすぎず、子供の自然な欲望が発生できるようにする そして、帰ってきた時にほっとできる環境を作る 子供の理解を、自分の欲望のための手段にせず、それを目的とする 子供を管理しすぎない、ダメな大人の必要性 操作のためのほめはダメ、ほめるときは心から驚く 子供をひとりの他者として扱う、変化させるのではなく、変化する子供のそばにいる 退屈な時間は重要 基礎になることは嫌であってもやる必要 何者かになることの呪縛 やる気のない子というのは存在せず、環境の問題 子供が親の感情に付き合わなくて済むように 苦手はできるだけ具体化、得意は抽象化 他人との比較でほめない。条件付きの愛 つくる、ことの重要性 誰かの期待に応えるのは自分の人生ではない 偏りの重要性 子供は作品ではない 進路選択は無理難題 受験で勉強への苦手意識を植え付けないように ゲームを制限しても欲望のいきどころがなくなるので多方面に向ける努力を 子供は大人が思うほど自由を望んでおらず、むしろ導いてほしいと思っている 自分らしさは時を経て滲み出るもの。やりたいことやなりたい自分が見つかった時に自由に動ける方が重要 最短距離ではない偶然性の重要さ 放ってくれることの重要さ わたし程度でも生きていける、ということを見せる 自分を枠内にはめない その問題は本当に問題か考える

本を読むひな@hayane2025年11月26日読み終わった「関係は突然プツリと途切れて、あとは詩になるだけです」この一文のおかげで心が軽くなった。わたしは何でも執着しちゃいがちだけど詩になるなら手放せるかもしれないと思えた

本を読むひな@hayane2025年11月26日読み終わった「関係は突然プツリと途切れて、あとは詩になるだけです」この一文のおかげで心が軽くなった。わたしは何でも執着しちゃいがちだけど詩になるなら手放せるかもしれないと思えた

回寅治@Mawari_trahal2025年11月23日読んでる借りてきた私の子供時代に重ね合わせながら読んでいる。ものの数年で子供に対する考え方が大きく変わったことを知り、いやもしかしたら私の子供時代の風潮こそがこのような反省を促したんじゃないか、などと考えたりした。

回寅治@Mawari_trahal2025年11月23日読んでる借りてきた私の子供時代に重ね合わせながら読んでいる。ものの数年で子供に対する考え方が大きく変わったことを知り、いやもしかしたら私の子供時代の風潮こそがこのような反省を促したんじゃないか、などと考えたりした。

sun@book32025年11月20日買った以前本屋で滝口悠生さんのセレクト本フェアをやっていて「親子の手帖」をおすすめされていて気になっていた作家さん。 他の方の感想を読んでいたら、自分に刺さる文章がたくさんありそうだったので購入。 写真が植本一子さんなのも納得。

sun@book32025年11月20日買った以前本屋で滝口悠生さんのセレクト本フェアをやっていて「親子の手帖」をおすすめされていて気になっていた作家さん。 他の方の感想を読んでいたら、自分に刺さる文章がたくさんありそうだったので購入。 写真が植本一子さんなのも納得。

blue-red@blue-red2025年11月16日読み終わった子どもが「つくる」ことについて触れた収録論文が特に良かった。 確かに自分も、幼少・小学ぐらいまでショボいけれども何か作ってやろうとしていたが、思春期ぐらいから作ること・出来たものを正に「気恥ずかしく」なっていき、純粋に作れなくなった。 けれども、年を取り、「つくる」ことに向き合っている。一周して昔の自分に再会したようだ。

blue-red@blue-red2025年11月16日読み終わった子どもが「つくる」ことについて触れた収録論文が特に良かった。 確かに自分も、幼少・小学ぐらいまでショボいけれども何か作ってやろうとしていたが、思春期ぐらいから作ること・出来たものを正に「気恥ずかしく」なっていき、純粋に作れなくなった。 けれども、年を取り、「つくる」ことに向き合っている。一周して昔の自分に再会したようだ。

- ツン読のムシ@tsun_reader2025年11月16日読んでる自分の劣等感とかってもしかしてここから来てるんじゃないかとドキッとすることが書かれている。子どもという年からは相当な年月を経ていてるけど、自分の弱い部分とかって実はずっと昔から引き摺ってる何かがあるんではないかということに気づいた気がする。恥ずかしいし、情けなくて目を逸らしてしまいたい気もあるけど、やはり向き合った方が良いのだろう。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年11月15日読み終わった@ カフェ第六章(やさしさと配慮)読み終わる。かみしめたい言葉が随所に散らばっている。どこを開いても言葉と交わる喜びがある。名著。 〈[...]平成と令和の間に変化したのは、どちらかというと子どもではなく、子どもに対する見立ての方である。いまの子どもたちは大人に分析されすぎていて、それが「配慮」という新しい管理の口実になっている。〉(188頁) 〈[...]そんな試練は子ども時代には必要なかったし、その傷はあなたの傷というより無意味の傷なんだと言う大人がいないとダメだと思うが、大人だってもはや同じことになっている。〉(192頁) 〈[...]子どもの言葉の使い方を正したいのならば、それがその子の関係性、その子の「世界」に依拠した形でなければ、その子が自分独特の言葉を見つける過程を殺してしまうことになりかねない。〉(195-196頁) 〈[...]目の前にいる人が傷ついてそれに反応するのと、不特定の誰かの「傷つき」に対して配慮するのは全然違う。〉(196頁) 〈裏を読む癖がある人は努めてそれをやめるべきだと思う。〉(219頁)

JUMPEI AMANO@Amanong22025年11月15日読み終わった@ カフェ第六章(やさしさと配慮)読み終わる。かみしめたい言葉が随所に散らばっている。どこを開いても言葉と交わる喜びがある。名著。 〈[...]平成と令和の間に変化したのは、どちらかというと子どもではなく、子どもに対する見立ての方である。いまの子どもたちは大人に分析されすぎていて、それが「配慮」という新しい管理の口実になっている。〉(188頁) 〈[...]そんな試練は子ども時代には必要なかったし、その傷はあなたの傷というより無意味の傷なんだと言う大人がいないとダメだと思うが、大人だってもはや同じことになっている。〉(192頁) 〈[...]子どもの言葉の使い方を正したいのならば、それがその子の関係性、その子の「世界」に依拠した形でなければ、その子が自分独特の言葉を見つける過程を殺してしまうことになりかねない。〉(195-196頁) 〈[...]目の前にいる人が傷ついてそれに反応するのと、不特定の誰かの「傷つき」に対して配慮するのは全然違う。〉(196頁) 〈裏を読む癖がある人は努めてそれをやめるべきだと思う。〉(219頁)

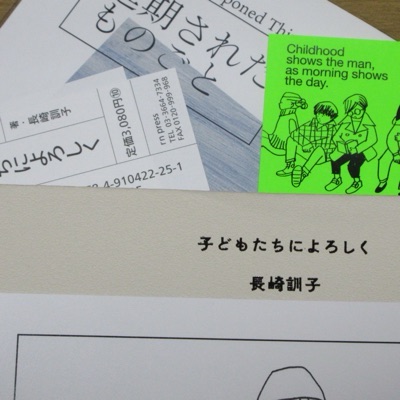

ひろこ@hiloco2025年11月15日買った読み始めた@ 自宅装丁が面白い。1ページの中に、上が教育にまつわるエッセイ(自身の小学生の頃の思い出とか)、下が現在の塾講師としての日付入り所感(日記と呼ぶべきか)が配されていて、上と下をいったりきたりしながら読むのが楽しい。書いてあることがすごく面白い。 合間に植本一子が撮った子どもたちの写真が、写真用紙へのプリントのように挿まれている(写真の裏面はICHIKOFILMというロゴが模様として並んでいる)。

ひろこ@hiloco2025年11月15日買った読み始めた@ 自宅装丁が面白い。1ページの中に、上が教育にまつわるエッセイ(自身の小学生の頃の思い出とか)、下が現在の塾講師としての日付入り所感(日記と呼ぶべきか)が配されていて、上と下をいったりきたりしながら読むのが楽しい。書いてあることがすごく面白い。 合間に植本一子が撮った子どもたちの写真が、写真用紙へのプリントのように挿まれている(写真の裏面はICHIKOFILMというロゴが模様として並んでいる)。

いま@mayonakayom222025年11月15日読み終わった朝に少しずつ読み進めて読了。 ほぼすべてのページに付箋を貼りたくなるくらい、大切な一冊。 またここから先迷ったら何度も手に取ると思う。 植本一子さんの写真も装丁も全てが相まって愛が滲み出ているような本だと思う。 旅のときに生徒一人ひとりのことをこんなに思い返すことはないと書いてあり、鳥羽先生のもとで学ぶ子供達のことがうらやましくなる。

いま@mayonakayom222025年11月15日読み終わった朝に少しずつ読み進めて読了。 ほぼすべてのページに付箋を貼りたくなるくらい、大切な一冊。 またここから先迷ったら何度も手に取ると思う。 植本一子さんの写真も装丁も全てが相まって愛が滲み出ているような本だと思う。 旅のときに生徒一人ひとりのことをこんなに思い返すことはないと書いてあり、鳥羽先生のもとで学ぶ子供達のことがうらやましくなる。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年11月14日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第五章(お悩み相談室)を読み終わる。キレッキレな回答とキレッキレな日記の相乗効果でぐいぐい。 〈一月四日 自らの親を「毒親」と名指すことは、自分が子どもから降りないこと、親に捉われ続けることをおのずと含んでいる。何かを否定することは常にその問題を孕むわけで、捉われから自由になりたいなら別の方法を採る必要がある。〉(172頁) 〈一月一八日 賛否両論が白熱しているときにはどちらかが正しいというより、両論あることが波打ち際の防波堤になって現実や倫理を支えていることが度々ある。だから、必ずしも二者のどちらかを選ばなければならないわけでもないし、明確な解決法や結論が必要とは限らない。[...]〉(178頁)

JUMPEI AMANO@Amanong22025年11月14日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第五章(お悩み相談室)を読み終わる。キレッキレな回答とキレッキレな日記の相乗効果でぐいぐい。 〈一月四日 自らの親を「毒親」と名指すことは、自分が子どもから降りないこと、親に捉われ続けることをおのずと含んでいる。何かを否定することは常にその問題を孕むわけで、捉われから自由になりたいなら別の方法を採る必要がある。〉(172頁) 〈一月一八日 賛否両論が白熱しているときにはどちらかが正しいというより、両論あることが波打ち際の防波堤になって現実や倫理を支えていることが度々ある。だから、必ずしも二者のどちらかを選ばなければならないわけでもないし、明確な解決法や結論が必要とは限らない。[...]〉(178頁)

JUMPEI AMANO@Amanong22025年11月13日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第四章読み終わる。 〈声はもっと世界に開かれた媒体であるはずだという見立てが同時に求められる。〉(145頁)

JUMPEI AMANO@Amanong22025年11月13日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第四章読み終わる。 〈声はもっと世界に開かれた媒体であるはずだという見立てが同時に求められる。〉(145頁)

JUMPEI AMANO@Amanong22025年11月12日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅早いけど今年最初の忘年会。今年最初の「良いお年を」を言う。お酒を飲んだのであまり長風呂はできず。第四章の144頁まで読む。 〈十一月四日 勉強する意味。新しい言葉を知ると、その言葉によって目の前の世界が変わってしまう。これだけでもじゅうぶんすぎて手に負えないほどに意味がある。〉(137頁) いまつくっている本のテーマが「手に負えない」なので、嬉しくなってしまった。「手に負えないほどに意味がある」、いい言葉だ。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年11月12日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅早いけど今年最初の忘年会。今年最初の「良いお年を」を言う。お酒を飲んだのであまり長風呂はできず。第四章の144頁まで読む。 〈十一月四日 勉強する意味。新しい言葉を知ると、その言葉によって目の前の世界が変わってしまう。これだけでもじゅうぶんすぎて手に負えないほどに意味がある。〉(137頁) いまつくっている本のテーマが「手に負えない」なので、嬉しくなってしまった。「手に負えないほどに意味がある」、いい言葉だ。

たまのきゅうか@yutomsm2025年11月12日読んでるp.50 二分の一成人式 「しかし、それに強烈な違和感を覚えていても、実際に子どもが感謝を述べている場面に立ち会うと、たいていの親は涙を押し留めることができない。この、大人が子どもにいだいてしまう感情の、どうしようもない身勝手さ」 子供は欺瞞的な企ての中でも本当の「いま」への献身をしてしまえて、親はそこに泣いてしまうこともある。

たまのきゅうか@yutomsm2025年11月12日読んでるp.50 二分の一成人式 「しかし、それに強烈な違和感を覚えていても、実際に子どもが感謝を述べている場面に立ち会うと、たいていの親は涙を押し留めることができない。この、大人が子どもにいだいてしまう感情の、どうしようもない身勝手さ」 子供は欺瞞的な企ての中でも本当の「いま」への献身をしてしまえて、親はそこに泣いてしまうこともある。

たまのきゅうか@yutomsm2025年11月12日読んでる@ 自宅自分の中の子供の部分が喜んでいる。 p.47-49 不登校について 「気持ちよく生きてさえいれば、機が熟したタイミングで勝手に人生は動き始める。だから、子どもの足を引っ張らないことを最優先に、その子の特性に合った選択に知恵を絞るのが大人の務めである。」 「個性というのはわざわざ磨かなくてもすでにあるものであり、その個性がそれぞれの環境で揉まれる間におのずと花を咲かせる。/それを見逃すことなく、あなたはこんなにきれいな花を咲かせているよと感動をもって伝える。」

たまのきゅうか@yutomsm2025年11月12日読んでる@ 自宅自分の中の子供の部分が喜んでいる。 p.47-49 不登校について 「気持ちよく生きてさえいれば、機が熟したタイミングで勝手に人生は動き始める。だから、子どもの足を引っ張らないことを最優先に、その子の特性に合った選択に知恵を絞るのが大人の務めである。」 「個性というのはわざわざ磨かなくてもすでにあるものであり、その個性がそれぞれの環境で揉まれる間におのずと花を咲かせる。/それを見逃すことなく、あなたはこんなにきれいな花を咲かせているよと感動をもって伝える。」

JUMPEI AMANO@Amanong22025年11月11日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第四章(受験)、129頁まで読む。 〈十月一六日① 思春期の子どもたちが大人の欺瞞や汚い部分に反発するのって「大人はちゃんとしてる」という建前があって初めて旨味があったわけで、昨今建前がなくなって反発するフォーマット自体が瓦解したのって子どもにとって不幸すぎるな。〉 わー、これはなるほど、おもしろい。たしかにそうかもしれない。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年11月11日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第四章(受験)、129頁まで読む。 〈十月一六日① 思春期の子どもたちが大人の欺瞞や汚い部分に反発するのって「大人はちゃんとしてる」という建前があって初めて旨味があったわけで、昨今建前がなくなって反発するフォーマット自体が瓦解したのって子どもにとって不幸すぎるな。〉 わー、これはなるほど、おもしろい。たしかにそうかもしれない。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年11月9日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第二章(親と子)を読み終わる。鳥羽さんの文章がキレッキレなのはもちろん、本文設計もあいまって読み出したら容易には止められない感じ。よくできた本だ。 〈八月七日 中1のIくん、夏休みの人権作文の冒頭を「世界」と勢いよく書き始めたまま2文字だけで止まっているらしい。今年いちばん感動した。〉(89頁) これは確かに感動的。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年11月9日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第二章(親と子)を読み終わる。鳥羽さんの文章がキレッキレなのはもちろん、本文設計もあいまって読み出したら容易には止められない感じ。よくできた本だ。 〈八月七日 中1のIくん、夏休みの人権作文の冒頭を「世界」と勢いよく書き始めたまま2文字だけで止まっているらしい。今年いちばん感動した。〉(89頁) これは確かに感動的。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年11月9日読み始めた@ カフェ〈リスクを避けるためのやさしさと配慮が、常に先回りして相手の反応を封じこめ、結果として、理解そのものを遠ざけてしまうのです。そこでは、いつも個人の欲望が置き去りにされたままです。そして、その置き去りにされた欲望がたまらず声をあげたときには、やさしい人たちはこう囁くでしょう——「せっかく配慮してあげたのに」と。〉(7頁) 第一章(学校)を読み終わる。そもそもの本文設計と造本が神がかり過ぎている。日記の組み込み方もすごい。どのページを開いてもハッとさせられるから、付箋や傍線を付けようがない。

JUMPEI AMANO@Amanong22025年11月9日読み始めた@ カフェ〈リスクを避けるためのやさしさと配慮が、常に先回りして相手の反応を封じこめ、結果として、理解そのものを遠ざけてしまうのです。そこでは、いつも個人の欲望が置き去りにされたままです。そして、その置き去りにされた欲望がたまらず声をあげたときには、やさしい人たちはこう囁くでしょう——「せっかく配慮してあげたのに」と。〉(7頁) 第一章(学校)を読み終わる。そもそもの本文設計と造本が神がかり過ぎている。日記の組み込み方もすごい。どのページを開いてもハッとさせられるから、付箋や傍線を付けようがない。

Yamada Keisuke@afro1082025年11月1日読み終わった植本さんが写真を担当されていると知って読んだ。子どもがあくびをしている表紙からは、朴訥で柔らかい内容を想像していたが、実際にはどこでも読んだことのない刺激的な教育論が詰まっており、そのギャップに驚いた。子どもと接することについて、これだけ言語化された書籍は、後にも先にも登場しないかもしれないと思わされるほどの傑作だった。 まず印象的だったことは、本著を手に取ったときの感触である。普段読む本ではおよそ感じない独特のツルツルとした質感からして、ただものではない気配が漂っている。内容は、鳥羽氏の各種媒体での連載と書き下ろしをテーマ別にまとめたもので、その合間に植本さんの写真が挟まれている。さらにページ下部には鳥羽氏による日記が添えられており、圧倒的な情報量だ。論考も日記もそれぞれ一冊の本にできるほどの分量があり、読後の満足感を考えると、この値段は破格に感じる。 メインでは、子どもとの関わりや教育に関する論考が中心に展開される。ときに重たく感じる箇所もあるが、実際の子どもとの触れ合いに裏打ちされた思索であることが、写真や日記によって可視化されており、構成として興味深い。特に写真の扱いが印象的だった。よくあるモノクロの挿絵的な扱いではなく、カラーで大胆に差し込まれ、裏面にはフィルム写真のような仕様が施されている芸の細かさ。写真を一つの独立した芸術として取り扱う意図が伝わってきて、その心意気に胸を打たれた。そして、植本さんの写真はもちろんバッチリな仕上がり。つい考え込んでしまいそうな瞬間に、子どもたちのなんでもない日常の姿、表情が、現実へ引き戻してくれる。 モノとしての完成度は当然ながら、中身も圧巻だった。鳥羽氏は塾、単位制高校、オルタナティブスクールを運営しており、日々子どもと向き合う中での思索があますことなく書かれている。タイトルのとおり、品行方正であることが当然の社会で、「やさしさ」があらゆる場面で子どもに対して発揮される現在、本当にそれは子どものためになっているのか?大人が思考を停止し、責任を放棄するための仮初の「やさしさ」ではないか?ということが一冊を通じて問われている。 現役の中高生と接する機会のない者にとって、若者たちの価値観や、そこに呼応する親の状況をこれほど丁寧に描いてくれることは貴重だ。その背景にあるのは子どもに対する愛である。ページ下部の日記は、SNSのつぶやきほどの短さながら、そこで垣間見える子どもたちに対する実直な視線が、本著の説得力を強固なものにしている。評論家が、机上で構築した教育論ではなく、日々の実践と観察から導き出された言葉であることが、本書が唯一無二の存在たらしめている。 私自身は三歳の子どもを育てており、本著の主な対象である小・中・高校生とは距離がある。それでも広い意味での教育論として、心にグサグサ刺さることが山ほどあった。たとえば、教育水準の高い学区に引っ越し、そこに安住する大人の心理を鋭く突いた箇所では、自分の考えを見透かされたようでぐうの音も出なかった。 一方で、「子どもの自由な選択」にも鋭いメスをいれていく。自由という言葉の裏に、子どもに責任を丸ごと押しつける残酷さが潜んでいることを指摘しており、これも耳が痛かった。言われてみれば、子どもは深く考えずに選ぶことも多いのに、その結果の責任だけ大人並みに負わせるのは酷な話である。とはいえ、実際には「やらせてみないと分からない」という因果応報的な態度は、大なり、小なりやってしまいがちな自分がおり、強く考えさせられた。 父親の育児参加が必ずしもプラスに働くわけではない懸念についても納得した。子どもにとって、親は小言ばかりのウザったい存在であるのに、それが二人になってしまえば、子どもは逃げ場がなくなるという指摘にハッとした。なんとなく妻が怒っているときに自分は怒る側にならないようにしているし、逆も然りなのだが、内容によっては二人で怒ってしまう可能性がゼロではないので胸に留めておきたい。 一貫して、鳥羽氏は大人が「こんなもんだろう」と思い込んでいる前提条件に対して懐疑的な視線を投げ続ける。そこには大人が子どもを未熟な存在と見くびっていること、またn=1という極めて少ない母数である「自分」と子どもを比較して、子どものことを安直に捉えてしまう危うさへの問題意識がある。 なかでも考えさせられたのは「学校に行きたくない」と言われた場合の対処である。右に倣え的な日本の教育制度自体に懐疑的ではあるものの、どうしても横一線から脱落するというイメージが自分を苛んでくる。自分自身がどうしても行きたくないほど、学校に嫌気が差した経験もないので、もし自分の子どもがそう言ったとき、どう対処できるのだろうか?と繰り返し自問自答していた。 日記パートでは、自分が中高生の親ではないこともあり、自分の過去を振り返ることが多かった。特に受験期のことは、自分で能動的に選択したというよりも、自分が育った環境に流されるように進んできたこともあり、どうすれば自分が主体的な学びができたのだろうかと考えさせられた。短く、遠慮のない、芯をくっている言葉に何度もハッとさせられた。 他人の期待に応えるような人生は自分の人生ではないから。自分に何かを期待してくる人を遠ざけて生きていくということは、大人にとっても大事な知恵。 巻末で「反省する必要はない」と書かれていたものの、本著を読んだ多くの人が、自分の子どもに対する解像度の甘さにどうしても疑いの目を持たざるを得ないのは事実だろう。しかし、鳥羽氏は自分の「正しさ」を主張しているわけではなく、あくまで自分の視点から見た子どもの話と、それに基づいた自分の考えに終始している。日記にあった以下のラインが端的に本著のポリシーを表しているように感じられた。 賛否両論白熱しているときにどちらが正しいというより、両論あることが波打ち際の防波堤になって現実や倫理を支えていることが度々ある。だから、必ずしも二者のどちらかを選ばなければならないわけではないし、明確な解決法や結論が必要とは限らない。 日々、心も体も変化していく子どもという動的な存在と向き合うにあたり、大人は硬直した「正しさ」に頼るのではなく、臨機応変に、懐深く寄り添うことの重要性を思い知った一冊だった。

Yamada Keisuke@afro1082025年11月1日読み終わった植本さんが写真を担当されていると知って読んだ。子どもがあくびをしている表紙からは、朴訥で柔らかい内容を想像していたが、実際にはどこでも読んだことのない刺激的な教育論が詰まっており、そのギャップに驚いた。子どもと接することについて、これだけ言語化された書籍は、後にも先にも登場しないかもしれないと思わされるほどの傑作だった。 まず印象的だったことは、本著を手に取ったときの感触である。普段読む本ではおよそ感じない独特のツルツルとした質感からして、ただものではない気配が漂っている。内容は、鳥羽氏の各種媒体での連載と書き下ろしをテーマ別にまとめたもので、その合間に植本さんの写真が挟まれている。さらにページ下部には鳥羽氏による日記が添えられており、圧倒的な情報量だ。論考も日記もそれぞれ一冊の本にできるほどの分量があり、読後の満足感を考えると、この値段は破格に感じる。 メインでは、子どもとの関わりや教育に関する論考が中心に展開される。ときに重たく感じる箇所もあるが、実際の子どもとの触れ合いに裏打ちされた思索であることが、写真や日記によって可視化されており、構成として興味深い。特に写真の扱いが印象的だった。よくあるモノクロの挿絵的な扱いではなく、カラーで大胆に差し込まれ、裏面にはフィルム写真のような仕様が施されている芸の細かさ。写真を一つの独立した芸術として取り扱う意図が伝わってきて、その心意気に胸を打たれた。そして、植本さんの写真はもちろんバッチリな仕上がり。つい考え込んでしまいそうな瞬間に、子どもたちのなんでもない日常の姿、表情が、現実へ引き戻してくれる。 モノとしての完成度は当然ながら、中身も圧巻だった。鳥羽氏は塾、単位制高校、オルタナティブスクールを運営しており、日々子どもと向き合う中での思索があますことなく書かれている。タイトルのとおり、品行方正であることが当然の社会で、「やさしさ」があらゆる場面で子どもに対して発揮される現在、本当にそれは子どものためになっているのか?大人が思考を停止し、責任を放棄するための仮初の「やさしさ」ではないか?ということが一冊を通じて問われている。 現役の中高生と接する機会のない者にとって、若者たちの価値観や、そこに呼応する親の状況をこれほど丁寧に描いてくれることは貴重だ。その背景にあるのは子どもに対する愛である。ページ下部の日記は、SNSのつぶやきほどの短さながら、そこで垣間見える子どもたちに対する実直な視線が、本著の説得力を強固なものにしている。評論家が、机上で構築した教育論ではなく、日々の実践と観察から導き出された言葉であることが、本書が唯一無二の存在たらしめている。 私自身は三歳の子どもを育てており、本著の主な対象である小・中・高校生とは距離がある。それでも広い意味での教育論として、心にグサグサ刺さることが山ほどあった。たとえば、教育水準の高い学区に引っ越し、そこに安住する大人の心理を鋭く突いた箇所では、自分の考えを見透かされたようでぐうの音も出なかった。 一方で、「子どもの自由な選択」にも鋭いメスをいれていく。自由という言葉の裏に、子どもに責任を丸ごと押しつける残酷さが潜んでいることを指摘しており、これも耳が痛かった。言われてみれば、子どもは深く考えずに選ぶことも多いのに、その結果の責任だけ大人並みに負わせるのは酷な話である。とはいえ、実際には「やらせてみないと分からない」という因果応報的な態度は、大なり、小なりやってしまいがちな自分がおり、強く考えさせられた。 父親の育児参加が必ずしもプラスに働くわけではない懸念についても納得した。子どもにとって、親は小言ばかりのウザったい存在であるのに、それが二人になってしまえば、子どもは逃げ場がなくなるという指摘にハッとした。なんとなく妻が怒っているときに自分は怒る側にならないようにしているし、逆も然りなのだが、内容によっては二人で怒ってしまう可能性がゼロではないので胸に留めておきたい。 一貫して、鳥羽氏は大人が「こんなもんだろう」と思い込んでいる前提条件に対して懐疑的な視線を投げ続ける。そこには大人が子どもを未熟な存在と見くびっていること、またn=1という極めて少ない母数である「自分」と子どもを比較して、子どものことを安直に捉えてしまう危うさへの問題意識がある。 なかでも考えさせられたのは「学校に行きたくない」と言われた場合の対処である。右に倣え的な日本の教育制度自体に懐疑的ではあるものの、どうしても横一線から脱落するというイメージが自分を苛んでくる。自分自身がどうしても行きたくないほど、学校に嫌気が差した経験もないので、もし自分の子どもがそう言ったとき、どう対処できるのだろうか?と繰り返し自問自答していた。 日記パートでは、自分が中高生の親ではないこともあり、自分の過去を振り返ることが多かった。特に受験期のことは、自分で能動的に選択したというよりも、自分が育った環境に流されるように進んできたこともあり、どうすれば自分が主体的な学びができたのだろうかと考えさせられた。短く、遠慮のない、芯をくっている言葉に何度もハッとさせられた。 他人の期待に応えるような人生は自分の人生ではないから。自分に何かを期待してくる人を遠ざけて生きていくということは、大人にとっても大事な知恵。 巻末で「反省する必要はない」と書かれていたものの、本著を読んだ多くの人が、自分の子どもに対する解像度の甘さにどうしても疑いの目を持たざるを得ないのは事実だろう。しかし、鳥羽氏は自分の「正しさ」を主張しているわけではなく、あくまで自分の視点から見た子どもの話と、それに基づいた自分の考えに終始している。日記にあった以下のラインが端的に本著のポリシーを表しているように感じられた。 賛否両論白熱しているときにどちらが正しいというより、両論あることが波打ち際の防波堤になって現実や倫理を支えていることが度々ある。だから、必ずしも二者のどちらかを選ばなければならないわけではないし、明確な解決法や結論が必要とは限らない。 日々、心も体も変化していく子どもという動的な存在と向き合うにあたり、大人は硬直した「正しさ」に頼るのではなく、臨機応変に、懐深く寄り添うことの重要性を思い知った一冊だった。

Lusna@Estrella2025年10月21日読み終わった親子の距離感やお受験や進路、そもそも勉強する意味など、子どもと関わるお仕事の方に読んでほしいと思った。読めて良かった。 「これは大切なことだが、クラス運営において先生と生徒がフラットな関係では、いじめなどのいざというときに生徒を守れない」

Lusna@Estrella2025年10月21日読み終わった親子の距離感やお受験や進路、そもそも勉強する意味など、子どもと関わるお仕事の方に読んでほしいと思った。読めて良かった。 「これは大切なことだが、クラス運営において先生と生徒がフラットな関係では、いじめなどのいざというときに生徒を守れない」

Lusna@Estrella2025年10月21日まだ読んでる「学校に行かなくては、学力だけでなく、社会性が身に付かないと心配する大人がいるが、ほんとうにに余計な心配で、もっと危惧すべきことは、周りの大人がその心配を本人に投げつけて、半人前扱いすることである。気持ちよく生きていれば、機が熟したタイミングで勝手に人生は動き始める。だから、子供の足を引っ張らないことを最優先に、その子の特性に合った選択に知恵を絞るのが、大人の務めである。」

Lusna@Estrella2025年10月21日まだ読んでる「学校に行かなくては、学力だけでなく、社会性が身に付かないと心配する大人がいるが、ほんとうにに余計な心配で、もっと危惧すべきことは、周りの大人がその心配を本人に投げつけて、半人前扱いすることである。気持ちよく生きていれば、機が熟したタイミングで勝手に人生は動き始める。だから、子供の足を引っ張らないことを最優先に、その子の特性に合った選択に知恵を絞るのが、大人の務めである。」

- みなも@minamo_books2025年10月19日読み始めた装丁もタイトルもよすぎる。一年間の日記も収録されてるなんて知らなかった! 読んでるこちらもハッとしたり内省させられたり、鳥羽さんの経験と気づきが詰まってる。

✧\\ ٩( 'ω' )و //✧@_n_em_2025年10月11日読み終わった@ ブックファースト 新宿店ウィニコットの「Good enough mother」という言葉を思い出しながら、ほどよいってマジむつかしー!とのたうちまわりたくなる。 「でもきっとむつかしいって思ってるだけがんばってるよね!」という自分と「ハァ?あなたそれ子どもが生まれてこのかたずっとそう思ってるんじゃないですか?改善できてないってことは本質的に反省なんてしてないんじゃないんですか?」という自分とが脳内で闘ったりしている。 親になったのに、もう大人なのに、未熟で脆弱である(けれどそれを引き受けつつやっていくしかない)という辿々しさ(?)がある私には勝手にグサっとなる部分と、いやー大人だって案外チャランポランな部分もあるもんですわーと子どもに認識してもらいたいと常々思っている自分でいいんだと勝手に納得する部分とがあって、読みながら情緒が忙しい。 あとがきの『ご自身のこわばりに気づいて、もっと適当に過ごしてくださいね、肩の力を抜いてくださいね。』という一文を心に留めておきたいと思う。気がついたら管理しようとしたり、言質を取って責任を負わせたりしそうなので。何回でも読む。

✧\\ ٩( 'ω' )و //✧@_n_em_2025年10月11日読み終わった@ ブックファースト 新宿店ウィニコットの「Good enough mother」という言葉を思い出しながら、ほどよいってマジむつかしー!とのたうちまわりたくなる。 「でもきっとむつかしいって思ってるだけがんばってるよね!」という自分と「ハァ?あなたそれ子どもが生まれてこのかたずっとそう思ってるんじゃないですか?改善できてないってことは本質的に反省なんてしてないんじゃないんですか?」という自分とが脳内で闘ったりしている。 親になったのに、もう大人なのに、未熟で脆弱である(けれどそれを引き受けつつやっていくしかない)という辿々しさ(?)がある私には勝手にグサっとなる部分と、いやー大人だって案外チャランポランな部分もあるもんですわーと子どもに認識してもらいたいと常々思っている自分でいいんだと勝手に納得する部分とがあって、読みながら情緒が忙しい。 あとがきの『ご自身のこわばりに気づいて、もっと適当に過ごしてくださいね、肩の力を抜いてくださいね。』という一文を心に留めておきたいと思う。気がついたら管理しようとしたり、言質を取って責任を負わせたりしそうなので。何回でも読む。

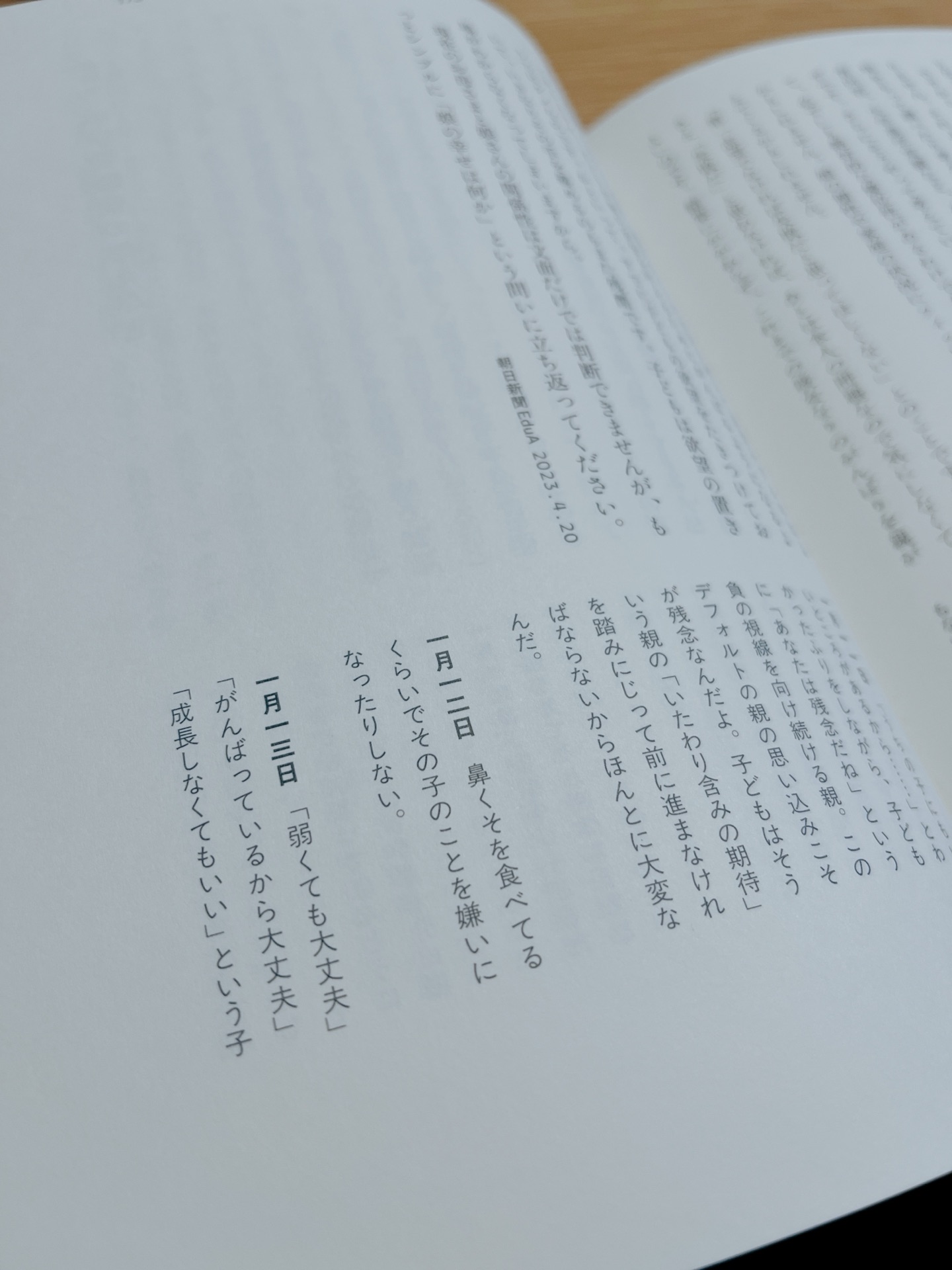

✧\\ ٩( 'ω' )و //✧@_n_em_2025年10月11日読んでる1月12日の日記がふと目にとまり、子どもの姿を思い出してフッと頬が緩んだと思ったら、理由のわからない涙がダァダァ出てきて困った。

✧\\ ٩( 'ω' )و //✧@_n_em_2025年10月11日読んでる1月12日の日記がふと目にとまり、子どもの姿を思い出してフッと頬が緩んだと思ったら、理由のわからない涙がダァダァ出てきて困った。

ホリモト@wheretheois2025年10月5日買った2025.10.5 鳥取「汽水空港@石見銀山」 今週土曜日、汽水空港は10周年を記念してフェスをやる。 山陰で、移住者や何かを探している人たちの灯りとなってきた汽水空港。10年! ワオ。 鳥羽さんの著作に私は学ばなければならない。真剣に。

ホリモト@wheretheois2025年10月5日買った2025.10.5 鳥取「汽水空港@石見銀山」 今週土曜日、汽水空港は10周年を記念してフェスをやる。 山陰で、移住者や何かを探している人たちの灯りとなってきた汽水空港。10年! ワオ。 鳥羽さんの著作に私は学ばなければならない。真剣に。

高尾清貴@kiyotakao2025年10月3日読み終わったぼくが思っていた「それ」じゃない「それ」がやさしさじゃ困るエッセイだったけれど、なかなかに切れ味するどい子育て、教育論で、よかった。 『そして、これはいつもお話ししていることですが、どうか僕の文章を読んで反省しないでくださいね。』と著者がわざわざ言うくらいには、これ読んで反省する人はいっぱいいそう。 僕は反省するギリギリのところだった。

高尾清貴@kiyotakao2025年10月3日読み終わったぼくが思っていた「それ」じゃない「それ」がやさしさじゃ困るエッセイだったけれど、なかなかに切れ味するどい子育て、教育論で、よかった。 『そして、これはいつもお話ししていることですが、どうか僕の文章を読んで反省しないでくださいね。』と著者がわざわざ言うくらいには、これ読んで反省する人はいっぱいいそう。 僕は反省するギリギリのところだった。

orange.m@orange102025年9月30日読み終わった@ 自宅鳥羽さんの教育エッセイは毎回、付箋をつけたくなる箇所が多い。日々の子どもとの暮らしの中で、自分の振る舞いや言動について、痛いところをつかれた!と思わされる。いつも心して読んでいる。でも不思議と、読んだ後は元気が出るのだ。 エッセイと並行して書かれた日記がまた良くて、節々に生徒たちへの思いの深さと愛が感じられた。学生時代にこんな先生に出会いたかったな。

orange.m@orange102025年9月30日読み終わった@ 自宅鳥羽さんの教育エッセイは毎回、付箋をつけたくなる箇所が多い。日々の子どもとの暮らしの中で、自分の振る舞いや言動について、痛いところをつかれた!と思わされる。いつも心して読んでいる。でも不思議と、読んだ後は元気が出るのだ。 エッセイと並行して書かれた日記がまた良くて、節々に生徒たちへの思いの深さと愛が感じられた。学生時代にこんな先生に出会いたかったな。

whistleman@whistleman1900年1月1日2026年読了本おもに子供や教育に関するエッセイ。するどい意見を美しく柔らかな日本語で。どれもじんわりと染み入る。 ページ下段に注釈のように書いてあるのは徒然なるままな感じの日記も載っており、いちいち面白い。 この日記部分、「初期のTwitter」なんですよね... バズらせるためとかの邪念なしに、発想がすごい人っていたじゃないですか。あれです。

whistleman@whistleman1900年1月1日2026年読了本おもに子供や教育に関するエッセイ。するどい意見を美しく柔らかな日本語で。どれもじんわりと染み入る。 ページ下段に注釈のように書いてあるのは徒然なるままな感じの日記も載っており、いちいち面白い。 この日記部分、「初期のTwitter」なんですよね... バズらせるためとかの邪念なしに、発想がすごい人っていたじゃないですか。あれです。

- vidrocapt@vidrocapt1900年1月1日気になる原宿(オモコロ編集長)「鳥羽和久さんの「それがやさしさじゃ困る」。読んでいてハッとすることの連続で、いい本すぎるよ大賞受賞……(写真もめちゃくちゃいい)。」https://x.com/haraajukku/status/1987337976691761393?s=46