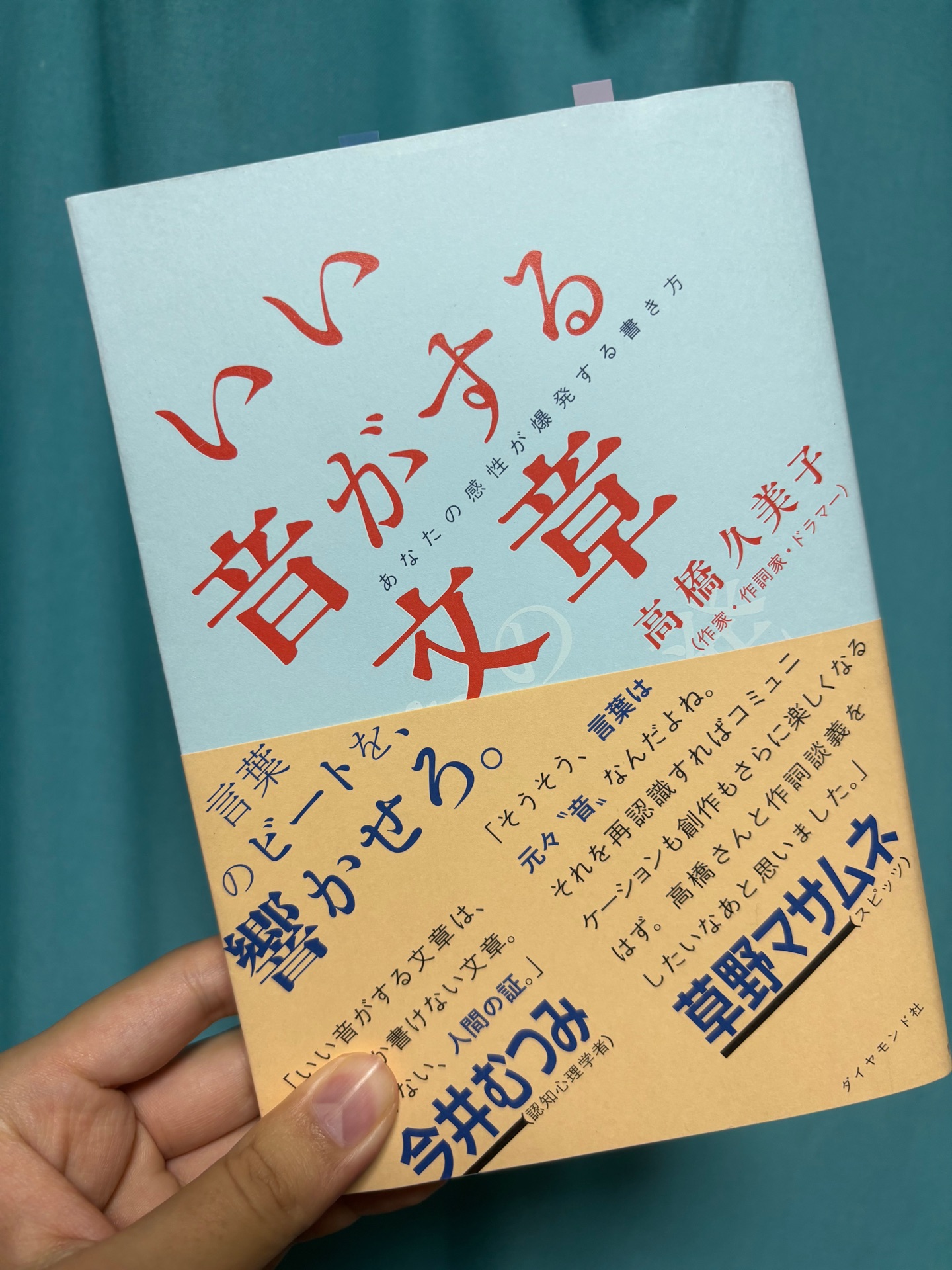

いい音がする文章

519件の記録

- Yukine@yukinenotsuki2026年2月19日借りてきたまたいつか文体なのか何なのか、ちょっと私には合わなかったみたいで読むのを断念…。 テーマ的にはとても気になるので、数年後にでもまたチャレンジしてみたい。 -------------------- わくわく☺️(2026.02.08)

朝稲 青沙@aosaaosayomuyomu2026年2月16日読み終わった文章術の本は結構読んでいるし、自分で実践で書いて既に気づいている部分も多かったけれど、歌詞(音と言葉)についてはあまり考えたことがなかったのでそこが1番新鮮だった。『木綿のハンカチーフ』ってこんなに良い曲だったんだなぁ。

朝稲 青沙@aosaaosayomuyomu2026年2月16日読み終わった文章術の本は結構読んでいるし、自分で実践で書いて既に気づいている部分も多かったけれど、歌詞(音と言葉)についてはあまり考えたことがなかったのでそこが1番新鮮だった。『木綿のハンカチーフ』ってこんなに良い曲だったんだなぁ。

朝稲 青沙@aosaaosayomuyomu2026年2月10日読んでるまだ読んでるp131『頭の中のイメージが、ドラムフレーズになるのか、言葉になるのか、自分の中ではさほど違いはないのだ。』 小説は映画や演劇よりも音楽に似ていると思っていて、書くときにグルーブ感を大事にしている。ドラムも執筆もする作者がこう書くと、説得力がある。

朝稲 青沙@aosaaosayomuyomu2026年2月10日読んでるまだ読んでるp131『頭の中のイメージが、ドラムフレーズになるのか、言葉になるのか、自分の中ではさほど違いはないのだ。』 小説は映画や演劇よりも音楽に似ていると思っていて、書くときにグルーブ感を大事にしている。ドラムも執筆もする作者がこう書くと、説得力がある。

おこめ@ocome_squash2026年1月23日読み終わった後半は結構技術的な感じの作詞論みたいな感じだった。 自分は確かに幼児向けの絵本がかなり大きくなってからも好きだったのはあのビートの感覚もあるなとか思った。 言葉のノリをいい感じにアウトプットに活かせたらいいなと思った。

おこめ@ocome_squash2026年1月23日読み終わった後半は結構技術的な感じの作詞論みたいな感じだった。 自分は確かに幼児向けの絵本がかなり大きくなってからも好きだったのはあのビートの感覚もあるなとか思った。 言葉のノリをいい感じにアウトプットに活かせたらいいなと思った。

みっつー@32CH_books2026年1月18日読み終わった思春期に入ると、人との会話に緊張するようになった。 ひとりっ子で、同世代との関わりも多くなかった僕は、小学生くらいの頃からクラスメイトと話していても、どこかズレた発言が多かった。 周りが「お兄ちゃん」や「妹」の話をしていても、僕の中に「兄弟」という概念がないため「それって誰の話ですか?」みたいなテンションで話しかけると「いや?お兄ちゃんの話ですけど?」といったリアクションが返ってくるだけで、ポカンとさせていた。 だって知らないんだもん、その「オニイチャン」ってやつ。 そんな、少し、人とのズレがあるなぁという生活が続き、そのズレを治さなくては、人間にならなければ(化物なのか?)という焦りを持ちながら過ごしていて、思春期で、それが爆発した。 気づけば人と話すことが苦手になっていた。 それなりに友達もいたし、部活動も和気藹々として楽しかったから、そこまで悲観することはなかったけれど、それでも自分のしている話題が、相手と同じ話題なのか、ということにずっと囚われながら会話していた。 多分、その時からちゃんと会話することはできていたし、気にするほどでもなかったことなのだけれど、そのズレに対して向き合おうとしていなかった自分に負い目を感じていた。 学校というのは楽しいけれど、シビアな場所だ。 特に男友達といる時は、常にうっすらと「なんか面白いことを言わないと」という空気が漂っていて、なんとも言えない緊張感、面白いことができないとハブられるんじゃないかという不安が襲う。 もちろん、何も考えてない人もいたと思うけど、僕からしたらそんな人はナチュラルボーンの天才だ。 良くも悪くも、僕は昔から声だけはでかく、無駄に明るく、いかにも面白い話をしそうなテンションで喋り始めるので、案の定スベる…というかなんかズレた会話をしていて、やっぱり友達をぽかんとさせた。 だからといって特段、変なやつだ!といじめられたりしたわけでもないので、人間捨てた物じゃない。いい人たちだ。一部いじめっ子っぽい人もいたけど。 ズレに意識した学生生活を続けていたため、だんだんと人に合わせた会話が上手くなって行く。 はじめのうちは、それはとてもいいことのように思えた。 人と楽しく会話ができる。 人に伝わるトークテーマを提供できる。 人が共感できる言葉を紡ぐことができる。 ビバ青春である。 ただ、その会話は、ひどく薄っぺらく、表面的で、どこにも自分がいないようで、なんとなくだけど、頭の中で警報が鳴った。 あ、これは続けていると、本当に自分がなくなってしまうかも、と。 そこから何年も経って、今はあまり気にしないで生活できるようになったし、ある程度自分の気持ちや感情を言葉にすることも出来るようになってきた。得意とも言わないけど、人と話すのって楽しいよね。これもビバ青春だよね。 そして読書にハマり、ゲーム実況のための表現力を上げてこ〜と思っていたところでこの本と出会った。 高橋久美子さんの『いい音がする文章』である。 え、待って? これって文章術の本じゃん。 なんでこいつずっと「学生時代コミュニケーション下手で悩んでたけど今はもう大丈夫っす」みたいな会話してたん?繋がりなくない? と、僕の中のギャルがクレームを入れてきている。 ごもっともだ、もうちょっとだけ聞いてくれる? この本のタイトルを額面通りに受け取れば、そりゃ「文章術の本だ」と感じるだろう。僕もそう思って購入したし、実際内容も文章が上手になりたい人に向けて書かれているものでもあると思う。 筆者である高橋久美子さんは元・チャットモンチーというバンドでドラムを叩いていた人物だ。 『シャングリラ』とか『風吹けば恋』は学生時代の友達ならみんな知っているし、僕は『満月に吠えろ』という曲が好きだ。 その高橋さんがエッセイや小説、作詞家をされているということを知らずに購入し、読んでいくうちに「え!チャットモンチーの人だったの!?」とシナプス細胞がサプライズを受けたのだった。 この本がただの「読書術」の本ではないというのは、音楽との関わりが深かった高橋さんが書くからこそ感じることができる“言葉”と“音”の結びつきについて知ることができる、あるの種のエッセイのようにも思える作品だ。 教えてくれるというよりも、しっかりと、自分の感性と言葉で紡ぎ出される文章は、心地よく、冗談抜きに、僕はこの本の半分以上はずっと音読をしながら読んでいた。 合間、合間のコラムの中で、高橋さんがテーマに沿ったお気に入りの文章を掲載してくれているのだけど、その文章を音読してみると、なんと気持ちがいいことか。 これまでにも好きな文章にはたくさん出会ってきたけれど、リズムを意識したり、耳へのアプローチであったり、そういうことを考えながら読書したという体験はすごく新鮮だった。 これは音楽に関わっていた、もっと言えば、ドラムでリズムを生み出すことを生業としていた高橋さんだから書ける本なのだなと実感したのだった。 読む意識がね、リズムに持ってかれるんですよ。 さぁ、ギャルお待たせ(イケボ)。 なぜ、この本の感想を書くにあたって最初に学生時代のコンプレックスについて書いたかというと、ひとつはやはり学生時代に聞いていたチャットモンチーのことを思い出したからである。 懐かしい音楽は、懐かしい記憶を呼び覚ます。 例え、その記憶が楽しいものであっても、悲しいものであっても、悔しいものであっても。 そしてもうひとつ、僕が今、大人になって、コミュニケーションを取ることを恐れなくなったのは、きっと、自分なりのリズムを身につけることができたからだ。 当然、未だにきれいなリズムを刻むことは出来てはいないと思う。 だけど、きれいじゃなくても良いんだと、この本を読んで気づくことができた。 育ってきた環境が、歩く速度が、読んできた本が、ゲーム実況という活動が、学生時代のコンプレックスが、全部、僕の中で血となり、肉となり、巡ってる。 それが、自分なりのリズムになって、そして今は、そのリズムに乗っかってくれる人も、乗っかりたいと思わせてくれる人も周りにはたくさんいる。 時々、あえて乱すようなリズムを入れてくる人もいるけれど、それは無視したり、ジャズみたいに合わせてみるのもまた一興だなと思う。 『いい音がする文章』で学べたことは「生きるというリズム」だ。 文章を書くときや、ゲーム実況をする時、できるだけ自分のリズムを出すことができているかを意識してみたい。 もうすでに、僕の頭や心の中ではたくさんの言葉が鳴り響いている。 そいつらと一緒に、いつまでも楽しいビートをかき鳴らしていたいと強く思う。

みっつー@32CH_books2026年1月18日読み終わった思春期に入ると、人との会話に緊張するようになった。 ひとりっ子で、同世代との関わりも多くなかった僕は、小学生くらいの頃からクラスメイトと話していても、どこかズレた発言が多かった。 周りが「お兄ちゃん」や「妹」の話をしていても、僕の中に「兄弟」という概念がないため「それって誰の話ですか?」みたいなテンションで話しかけると「いや?お兄ちゃんの話ですけど?」といったリアクションが返ってくるだけで、ポカンとさせていた。 だって知らないんだもん、その「オニイチャン」ってやつ。 そんな、少し、人とのズレがあるなぁという生活が続き、そのズレを治さなくては、人間にならなければ(化物なのか?)という焦りを持ちながら過ごしていて、思春期で、それが爆発した。 気づけば人と話すことが苦手になっていた。 それなりに友達もいたし、部活動も和気藹々として楽しかったから、そこまで悲観することはなかったけれど、それでも自分のしている話題が、相手と同じ話題なのか、ということにずっと囚われながら会話していた。 多分、その時からちゃんと会話することはできていたし、気にするほどでもなかったことなのだけれど、そのズレに対して向き合おうとしていなかった自分に負い目を感じていた。 学校というのは楽しいけれど、シビアな場所だ。 特に男友達といる時は、常にうっすらと「なんか面白いことを言わないと」という空気が漂っていて、なんとも言えない緊張感、面白いことができないとハブられるんじゃないかという不安が襲う。 もちろん、何も考えてない人もいたと思うけど、僕からしたらそんな人はナチュラルボーンの天才だ。 良くも悪くも、僕は昔から声だけはでかく、無駄に明るく、いかにも面白い話をしそうなテンションで喋り始めるので、案の定スベる…というかなんかズレた会話をしていて、やっぱり友達をぽかんとさせた。 だからといって特段、変なやつだ!といじめられたりしたわけでもないので、人間捨てた物じゃない。いい人たちだ。一部いじめっ子っぽい人もいたけど。 ズレに意識した学生生活を続けていたため、だんだんと人に合わせた会話が上手くなって行く。 はじめのうちは、それはとてもいいことのように思えた。 人と楽しく会話ができる。 人に伝わるトークテーマを提供できる。 人が共感できる言葉を紡ぐことができる。 ビバ青春である。 ただ、その会話は、ひどく薄っぺらく、表面的で、どこにも自分がいないようで、なんとなくだけど、頭の中で警報が鳴った。 あ、これは続けていると、本当に自分がなくなってしまうかも、と。 そこから何年も経って、今はあまり気にしないで生活できるようになったし、ある程度自分の気持ちや感情を言葉にすることも出来るようになってきた。得意とも言わないけど、人と話すのって楽しいよね。これもビバ青春だよね。 そして読書にハマり、ゲーム実況のための表現力を上げてこ〜と思っていたところでこの本と出会った。 高橋久美子さんの『いい音がする文章』である。 え、待って? これって文章術の本じゃん。 なんでこいつずっと「学生時代コミュニケーション下手で悩んでたけど今はもう大丈夫っす」みたいな会話してたん?繋がりなくない? と、僕の中のギャルがクレームを入れてきている。 ごもっともだ、もうちょっとだけ聞いてくれる? この本のタイトルを額面通りに受け取れば、そりゃ「文章術の本だ」と感じるだろう。僕もそう思って購入したし、実際内容も文章が上手になりたい人に向けて書かれているものでもあると思う。 筆者である高橋久美子さんは元・チャットモンチーというバンドでドラムを叩いていた人物だ。 『シャングリラ』とか『風吹けば恋』は学生時代の友達ならみんな知っているし、僕は『満月に吠えろ』という曲が好きだ。 その高橋さんがエッセイや小説、作詞家をされているということを知らずに購入し、読んでいくうちに「え!チャットモンチーの人だったの!?」とシナプス細胞がサプライズを受けたのだった。 この本がただの「読書術」の本ではないというのは、音楽との関わりが深かった高橋さんが書くからこそ感じることができる“言葉”と“音”の結びつきについて知ることができる、あるの種のエッセイのようにも思える作品だ。 教えてくれるというよりも、しっかりと、自分の感性と言葉で紡ぎ出される文章は、心地よく、冗談抜きに、僕はこの本の半分以上はずっと音読をしながら読んでいた。 合間、合間のコラムの中で、高橋さんがテーマに沿ったお気に入りの文章を掲載してくれているのだけど、その文章を音読してみると、なんと気持ちがいいことか。 これまでにも好きな文章にはたくさん出会ってきたけれど、リズムを意識したり、耳へのアプローチであったり、そういうことを考えながら読書したという体験はすごく新鮮だった。 これは音楽に関わっていた、もっと言えば、ドラムでリズムを生み出すことを生業としていた高橋さんだから書ける本なのだなと実感したのだった。 読む意識がね、リズムに持ってかれるんですよ。 さぁ、ギャルお待たせ(イケボ)。 なぜ、この本の感想を書くにあたって最初に学生時代のコンプレックスについて書いたかというと、ひとつはやはり学生時代に聞いていたチャットモンチーのことを思い出したからである。 懐かしい音楽は、懐かしい記憶を呼び覚ます。 例え、その記憶が楽しいものであっても、悲しいものであっても、悔しいものであっても。 そしてもうひとつ、僕が今、大人になって、コミュニケーションを取ることを恐れなくなったのは、きっと、自分なりのリズムを身につけることができたからだ。 当然、未だにきれいなリズムを刻むことは出来てはいないと思う。 だけど、きれいじゃなくても良いんだと、この本を読んで気づくことができた。 育ってきた環境が、歩く速度が、読んできた本が、ゲーム実況という活動が、学生時代のコンプレックスが、全部、僕の中で血となり、肉となり、巡ってる。 それが、自分なりのリズムになって、そして今は、そのリズムに乗っかってくれる人も、乗っかりたいと思わせてくれる人も周りにはたくさんいる。 時々、あえて乱すようなリズムを入れてくる人もいるけれど、それは無視したり、ジャズみたいに合わせてみるのもまた一興だなと思う。 『いい音がする文章』で学べたことは「生きるというリズム」だ。 文章を書くときや、ゲーム実況をする時、できるだけ自分のリズムを出すことができているかを意識してみたい。 もうすでに、僕の頭や心の中ではたくさんの言葉が鳴り響いている。 そいつらと一緒に、いつまでも楽しいビートをかき鳴らしていたいと強く思う。

り@ryohei_132026年1月10日読み終わった作者のことは殆ど知らずに、タイトルが良さげだったので読みました。あまり共感できなかったです。作者独自のリズムらしいのですが、私には読みにくくて…。独特ではあるんだろうけど、上手に読ませてくれる文章ではなくて、苦労しました。

り@ryohei_132026年1月10日読み終わった作者のことは殆ど知らずに、タイトルが良さげだったので読みました。あまり共感できなかったです。作者独自のリズムらしいのですが、私には読みにくくて…。独特ではあるんだろうけど、上手に読ませてくれる文章ではなくて、苦労しました。

トラ@Toreads12342026年1月8日感性の豊かさが違いすぎて打ちのめされる。「合理性!」とか言ってると人生の豊かさを見失いかねないと改めて気づく。例をたくさん出しながら筆者なりの解説をして進めるから、わかりやすい。全部に賛同できるわけじゃないけど、生き方を考える上で参考になる本。チャットモンチーのドラムだった方。「本の中の文たちは、歌詞を羨ましがっているだろう。」

トラ@Toreads12342026年1月8日感性の豊かさが違いすぎて打ちのめされる。「合理性!」とか言ってると人生の豊かさを見失いかねないと改めて気づく。例をたくさん出しながら筆者なりの解説をして進めるから、わかりやすい。全部に賛同できるわけじゃないけど、生き方を考える上で参考になる本。チャットモンチーのドラムだった方。「本の中の文たちは、歌詞を羨ましがっているだろう。」

おこめ@ocome_squash2026年1月6日読み始めた読んでる昔岡潔の本を読んだ時に赤子がリズムを取る時に数字が生まれるのを見出していて、人の中にあるリズムというものの普遍性に興味があった。 言葉とリズムについてももう少し知りたいなと思って読み始める。自分の言葉を流れるリズムを知り、もっと楽しく表現をするのに役立てたい。

おこめ@ocome_squash2026年1月6日読み始めた読んでる昔岡潔の本を読んだ時に赤子がリズムを取る時に数字が生まれるのを見出していて、人の中にあるリズムというものの普遍性に興味があった。 言葉とリズムについてももう少し知りたいなと思って読み始める。自分の言葉を流れるリズムを知り、もっと楽しく表現をするのに役立てたい。

うみ@kaich12202026年1月4日読み終わった音楽は数学。記号。言葉。 音楽は自由。 そんな音楽に支えられている。「なんかいい」を大事に、自分の感じる「いい音」をたくさん集めたいと思った。 音の生産地で、音を嗜む旅がしたいな〜など 沖縄でBEGIN、MONGOL800、京都でくるり、mol-74、鹿児島で雨のパレード、離婚伝説、島根でひげだん、、、とかとか ねるか

うみ@kaich12202026年1月4日読み終わった音楽は数学。記号。言葉。 音楽は自由。 そんな音楽に支えられている。「なんかいい」を大事に、自分の感じる「いい音」をたくさん集めたいと思った。 音の生産地で、音を嗜む旅がしたいな〜など 沖縄でBEGIN、MONGOL800、京都でくるり、mol-74、鹿児島で雨のパレード、離婚伝説、島根でひげだん、、、とかとか ねるか さくら@saku_kamo_ne2025年11月30日読み終わった<読了> 高橋久美子『いい音がする文章』(ダイヤモンド社、2025年) 音楽に疎い私でも、音楽の世界の入り口に立てたような一冊。吹奏楽やオーケストラは自分には縁遠いと思っていたけれど、この本がぐっと身近に感じさせてくれました。 坂本龍一さんが「音楽の力」という言い方を嫌っていた話や、『上を向いて歩こう』の歌詞が励ましではなかったことなど、身近な例から“言葉”と“音”の関係について考えさせられる。 歌には必ずつくり手がいて、「歌が伝えるメッセージ」と「つくり手の思い」の間にあるギャップ。その視点がとても面白かったです。 作詞・作曲に興味がある人、洋楽と日本の音楽の違いを知りたい人にはもちろん、絵本が好きな人や絵本を作ってみたい人にもおすすめの一冊。

さくら@saku_kamo_ne2025年11月30日読み終わった<読了> 高橋久美子『いい音がする文章』(ダイヤモンド社、2025年) 音楽に疎い私でも、音楽の世界の入り口に立てたような一冊。吹奏楽やオーケストラは自分には縁遠いと思っていたけれど、この本がぐっと身近に感じさせてくれました。 坂本龍一さんが「音楽の力」という言い方を嫌っていた話や、『上を向いて歩こう』の歌詞が励ましではなかったことなど、身近な例から“言葉”と“音”の関係について考えさせられる。 歌には必ずつくり手がいて、「歌が伝えるメッセージ」と「つくり手の思い」の間にあるギャップ。その視点がとても面白かったです。 作詞・作曲に興味がある人、洋楽と日本の音楽の違いを知りたい人にはもちろん、絵本が好きな人や絵本を作ってみたい人にもおすすめの一冊。

4分33秒@4332025年10月1日読み終わったタイトルが秀逸。このタイトルをきっかけに手に取る人も多いように思う。書き手は元チャットモンチーのドラム担当。 内容は作家としての言葉との向き合い方が主だっているが、音楽と身近な人への語り口がまるで友だちとおしゃべりするときのようでテンポが軽快で楽しい。 ミュージシャン、作家、農業と、新しい世界に飛び込むことを止めない著者の生き様から、人生迷うときもあるだろうが愛するものをひとつもこぼさず全部抱えてとにかく進むんだゼ! そんな乱暴で誠実な励ましを受け取った。

4分33秒@4332025年10月1日読み終わったタイトルが秀逸。このタイトルをきっかけに手に取る人も多いように思う。書き手は元チャットモンチーのドラム担当。 内容は作家としての言葉との向き合い方が主だっているが、音楽と身近な人への語り口がまるで友だちとおしゃべりするときのようでテンポが軽快で楽しい。 ミュージシャン、作家、農業と、新しい世界に飛び込むことを止めない著者の生き様から、人生迷うときもあるだろうが愛するものをひとつもこぼさず全部抱えてとにかく進むんだゼ! そんな乱暴で誠実な励ましを受け取った。

漆野凪@urushinonagi2025年9月21日読み終わった全く理解できないが、面白い本だった。 著者は言葉を「音」として捉えているが、私は言葉を「文字」として見ているし、意味を持ってこその言葉だと思っている。その考え方の差により、見ている世界がこんなにも違うのか、同じ言葉でもこんなにも伝わらないのか、と驚いた。 また「文章を書くのは決断の連続である。」という記述があった。文章を書くことは取捨選択の繰り返しで、そもそも言葉にすることで取りこぼしてしまうニュアンスだってあるかもしれない。それでも、誰かに伝えたくて(この場合の誰かとは自分でも、他人でもよい)きっと筆を取るのだろう。 面白いが、あまりに異なりすぎる思想の文章は想像力が必要で、読んでいて疲弊する。それでも読まずにはいられない。そんな本だった。

漆野凪@urushinonagi2025年9月21日読み終わった全く理解できないが、面白い本だった。 著者は言葉を「音」として捉えているが、私は言葉を「文字」として見ているし、意味を持ってこその言葉だと思っている。その考え方の差により、見ている世界がこんなにも違うのか、同じ言葉でもこんなにも伝わらないのか、と驚いた。 また「文章を書くのは決断の連続である。」という記述があった。文章を書くことは取捨選択の繰り返しで、そもそも言葉にすることで取りこぼしてしまうニュアンスだってあるかもしれない。それでも、誰かに伝えたくて(この場合の誰かとは自分でも、他人でもよい)きっと筆を取るのだろう。 面白いが、あまりに異なりすぎる思想の文章は想像力が必要で、読んでいて疲弊する。それでも読まずにはいられない。そんな本だった。

アンダンテ@aaaiuc2025年7月31日読み始めた読んでる元チャットモンチーのドラマーの方が執筆されている。 まだ読みはじめたばかりだが、【本を「音」で読む人】という章が、共感の嵐だった。 「友人たちとこのことを話し合ってみてわかった。 どうやら私は、頭の中で文字を音に変換してから理解しているようなのだ。目で文字を追いかけながら、もうひとりの私が脳内で音読してくれている。」 私も【本を「音」で読む人】に属している。笑 もうひとりの私ではない、明瞭な声が脳内に響き、性別によって声色が変わったりする。 Readsユーザーのみなさんはどうなんだろう…?と、気になりました。笑

アンダンテ@aaaiuc2025年7月31日読み始めた読んでる元チャットモンチーのドラマーの方が執筆されている。 まだ読みはじめたばかりだが、【本を「音」で読む人】という章が、共感の嵐だった。 「友人たちとこのことを話し合ってみてわかった。 どうやら私は、頭の中で文字を音に変換してから理解しているようなのだ。目で文字を追いかけながら、もうひとりの私が脳内で音読してくれている。」 私も【本を「音」で読む人】に属している。笑 もうひとりの私ではない、明瞭な声が脳内に響き、性別によって声色が変わったりする。 Readsユーザーのみなさんはどうなんだろう…?と、気になりました。笑

m@kyri2025年7月21日読み終わった@ 図書館いい音鳴らすには 音読する、日記を書く、自分だけの人生を生きる 小説やエッセイ、絵本や歌詞に至るまでいろんな「いい音が鳴ってる」文章をたくさん紹介してくれるのがよかった 結局、文章を使ってなにを書くのかという話であって、いい音を鳴らすにも自分だけの人生がぜったいに必要 わかっちゃいたけどそういう結論になるよね〜 でも面白かった、細々続けてるインターネットの日記をこれからも続けていこうと思う あと、チャットモンチーを聴こうと思う

m@kyri2025年7月21日読み終わった@ 図書館いい音鳴らすには 音読する、日記を書く、自分だけの人生を生きる 小説やエッセイ、絵本や歌詞に至るまでいろんな「いい音が鳴ってる」文章をたくさん紹介してくれるのがよかった 結局、文章を使ってなにを書くのかという話であって、いい音を鳴らすにも自分だけの人生がぜったいに必要 わかっちゃいたけどそういう結論になるよね〜 でも面白かった、細々続けてるインターネットの日記をこれからも続けていこうと思う あと、チャットモンチーを聴こうと思う

+oRu@tn022025年7月17日読み終わった「いい音がする文章」というタイトル(音?)に惹かれて手に取った本。 言葉は“音”でできている。そういうことを意識したことがなかった。 常に頭の中で考えたり、思考したり、チャットしたりしている。これらも“音” 振動が外部に出ているものだけが音ではない。 自分自身に心地よい“音”を聴かせてあげたい!!

+oRu@tn022025年7月17日読み終わった「いい音がする文章」というタイトル(音?)に惹かれて手に取った本。 言葉は“音”でできている。そういうことを意識したことがなかった。 常に頭の中で考えたり、思考したり、チャットしたりしている。これらも“音” 振動が外部に出ているものだけが音ではない。 自分自身に心地よい“音”を聴かせてあげたい!!

ひざ@hizapapa2025年6月28日読み始めた元チャットモンチーのクミコンこと高橋久美子氏。 氏の本としては2冊目の購入。SNSで見かけて勢いで購入したのである。 が、積んであったの思い出して読み始めようかなどと思う。

ひざ@hizapapa2025年6月28日読み始めた元チャットモンチーのクミコンこと高橋久美子氏。 氏の本としては2冊目の購入。SNSで見かけて勢いで購入したのである。 が、積んであったの思い出して読み始めようかなどと思う。 麻乃@asano042025年6月25日読み終わった借りてきた読了。 チャットモンチーのドラムから作詞家、作家になった高橋さんらしい視点の文章の本。 こういう視点ってなかなかないな。 文体が定まってなくて東予弁が出てきたり堅苦しくない。 本を音で読むというのがびっくり。 私は音に変換することなく頭に入ってくるタイプなんだなという気づきがあった。 うちの子どもが苦手な音読をする効果が書かれていて、やっぱりちゃんと読ませようと思った。 日記の効用についても書かれていて日記書きたくなった。

麻乃@asano042025年6月25日読み終わった借りてきた読了。 チャットモンチーのドラムから作詞家、作家になった高橋さんらしい視点の文章の本。 こういう視点ってなかなかないな。 文体が定まってなくて東予弁が出てきたり堅苦しくない。 本を音で読むというのがびっくり。 私は音に変換することなく頭に入ってくるタイプなんだなという気づきがあった。 うちの子どもが苦手な音読をする効果が書かれていて、やっぱりちゃんと読ませようと思った。 日記の効用についても書かれていて日記書きたくなった。

だるま@daruma_01062025年6月22日読み終わった音楽の話も多くて、吹奏楽、オーケストラをやってきた身として「わかる!」となる文章が多かった。 国語の教科書を配られた日に全部読んでいたのが懐かしい。音読全然してないなあ。 今野良介さん編集の本は本の作り方が面白いなあと思う。

だるま@daruma_01062025年6月22日読み終わった音楽の話も多くて、吹奏楽、オーケストラをやってきた身として「わかる!」となる文章が多かった。 国語の教科書を配られた日に全部読んでいたのが懐かしい。音読全然してないなあ。 今野良介さん編集の本は本の作り方が面白いなあと思う。

tukiko@torori02082025年6月17日読み終わった「グラスハート」を観て、印象に残ったこと。 音楽は上手い下手じゃない。 自分の中にある音を鳴らせるかどうか、だ。 音楽も言葉も同じかもしれない。 自分の中にある音を、言葉を、鳴らせているのかどうか。 ----- 言葉も音。 音も言葉。 もっと自分の音を鳴らしてみたくなる本。 いろんな経験や、自分が好きなこと、打ち込んでること、突き詰めてることが、自分の音につながっていく。 webライティングの勉強をしていた際に、文章の型を学んだ。読んでもらうには、この順番で、このような内容は必ず入れる、と。 もちろんその仕事における文章の書き方としては正しいのだけど、正解の型通りに書いていくという点に、若干のむなしさもあった。 でもこれを書きながら思ったが、そういう型通りに書く文章だって、自分の音は鳴らせるのかもしれないと。使う言葉、言葉を並べる順番、この言葉を入れるのか入れないのか、こちらに裁量はあった。 何は大切にしてて、譲れないのか。私の魅力やチャームポイントはなんだろう。自分の音は自分でコントロールしたい。 形容しすぎると伝わりにくくなる、という具体的アドバイスも、心に留めたい。

tukiko@torori02082025年6月17日読み終わった「グラスハート」を観て、印象に残ったこと。 音楽は上手い下手じゃない。 自分の中にある音を鳴らせるかどうか、だ。 音楽も言葉も同じかもしれない。 自分の中にある音を、言葉を、鳴らせているのかどうか。 ----- 言葉も音。 音も言葉。 もっと自分の音を鳴らしてみたくなる本。 いろんな経験や、自分が好きなこと、打ち込んでること、突き詰めてることが、自分の音につながっていく。 webライティングの勉強をしていた際に、文章の型を学んだ。読んでもらうには、この順番で、このような内容は必ず入れる、と。 もちろんその仕事における文章の書き方としては正しいのだけど、正解の型通りに書いていくという点に、若干のむなしさもあった。 でもこれを書きながら思ったが、そういう型通りに書く文章だって、自分の音は鳴らせるのかもしれないと。使う言葉、言葉を並べる順番、この言葉を入れるのか入れないのか、こちらに裁量はあった。 何は大切にしてて、譲れないのか。私の魅力やチャームポイントはなんだろう。自分の音は自分でコントロールしたい。 形容しすぎると伝わりにくくなる、という具体的アドバイスも、心に留めたい。

北村有(きたむらゆう)@yuu_uu_2025年6月17日読み終わったP262 自分の音が鳴らせているか。自分の言葉を紡げているか。 P300 止まってもいいのだ。体が止まれと言うときは。人生の休符は、また必ずあなたに良いリズムをもたらしてくれるだろう。 ☘️ 私は自分の音を鳴らせているか!?自分の文章を書けているか!?ズビズバと自らに突きつけまくる本だった。でも根底には穏やかな優しさ漂う。

北村有(きたむらゆう)@yuu_uu_2025年6月17日読み終わったP262 自分の音が鳴らせているか。自分の言葉を紡げているか。 P300 止まってもいいのだ。体が止まれと言うときは。人生の休符は、また必ずあなたに良いリズムをもたらしてくれるだろう。 ☘️ 私は自分の音を鳴らせているか!?自分の文章を書けているか!?ズビズバと自らに突きつけまくる本だった。でも根底には穏やかな優しさ漂う。

kbuto@kbuto_mu2025年5月30日読み終わった作品としての文章だけでなく、普段のテキストコミュニケーションにも通ずるからこそ共感するポイントが多かった。 >エッセイで大事なのは、書きすぎないということでしょう。体験したすべてを書きたくなってしまうけど、削る勇気を持ちたい。 >誰とも共感せず、書きためた詩をそっと机の中にしまう勇気をもて。「いいね」が多い文が必ずしもいい文ではないように、共感だけが正解ではない。むしろ、バズる文ならばAIでどんどん作られる時代が来るだろう。

kbuto@kbuto_mu2025年5月30日読み終わった作品としての文章だけでなく、普段のテキストコミュニケーションにも通ずるからこそ共感するポイントが多かった。 >エッセイで大事なのは、書きすぎないということでしょう。体験したすべてを書きたくなってしまうけど、削る勇気を持ちたい。 >誰とも共感せず、書きためた詩をそっと机の中にしまう勇気をもて。「いいね」が多い文が必ずしもいい文ではないように、共感だけが正解ではない。むしろ、バズる文ならばAIでどんどん作られる時代が来るだろう。

ちょこれーと*@5_ogd2025年5月22日読んでる『自分が素敵だな、かっこいいな、悲しいなと感じたら、それは自分だけのものだった。そっと日記に書くだけで十分だったはずだ。自分らしい文章で、自分だけに向けて。』 あぁ、ほんとにその通りだな。 昔は感受性が豊かで毎日わくわくしていて、好きなものとかも明確にあって。 まわりを気にして感性を押し殺すようになったのはいつからだっただろう。 人の言葉を借りることでしか話せなくなったのはいつからだっただろう。 埋もれてしまった自分を掘り起こして、また自分らしい文章を書けるようにしたい。

ちょこれーと*@5_ogd2025年5月22日読んでる『自分が素敵だな、かっこいいな、悲しいなと感じたら、それは自分だけのものだった。そっと日記に書くだけで十分だったはずだ。自分らしい文章で、自分だけに向けて。』 あぁ、ほんとにその通りだな。 昔は感受性が豊かで毎日わくわくしていて、好きなものとかも明確にあって。 まわりを気にして感性を押し殺すようになったのはいつからだっただろう。 人の言葉を借りることでしか話せなくなったのはいつからだっただろう。 埋もれてしまった自分を掘り起こして、また自分らしい文章を書けるようにしたい。

ちょこれーと*@5_ogd2025年5月22日読んでる『情報ばかり受け取ってしまう現代において、吐き出すことが足りてないことは一目瞭然。ストレスが体にこもってしまうと、空気が流れない。』 『歌えば気が晴れていく。それは、体に風を通すことだったのだ。』 最近考えたこととか思ったこととかを可視化するようにし始めてから、外には出なかったものが滞留してモヤモヤと燻っているのがすごくよく分かるようになった。 やっぱりアウトプットって大切なんだな。 『140文字、リズム良く要点以外を削られた文章は、短時間で流れていく情報の波の中でキャッチされやすい上に、心の叫びが凝縮されている。』 本とかを読んでいて感銘を受けた部分とかはあるけれど、その部分になんで惹かれたのかは漠然としていてまだまだ全然分からない。 滞留したモヤモヤに埋もれて見えなくなってしまったから。 自分の考えとか想いとか、ずっと見て見ぬふりして押し留めていたから。 分からなかった。でも、ずっと苦しくて叫びたかった。 要点とか伝えたいこととかまとめるのが苦手だから凝縮するのってすごく難しい。 今だって考えだすと、芋づる式に関連しているかも分からないことがずるずるずるずる考えだしてしまう。 伝えたいことをひとつだけ挙げる。 そこに少しずつ肉付けしていく。 難しい!だけど、習慣にしていきたい。

ちょこれーと*@5_ogd2025年5月22日読んでる『情報ばかり受け取ってしまう現代において、吐き出すことが足りてないことは一目瞭然。ストレスが体にこもってしまうと、空気が流れない。』 『歌えば気が晴れていく。それは、体に風を通すことだったのだ。』 最近考えたこととか思ったこととかを可視化するようにし始めてから、外には出なかったものが滞留してモヤモヤと燻っているのがすごくよく分かるようになった。 やっぱりアウトプットって大切なんだな。 『140文字、リズム良く要点以外を削られた文章は、短時間で流れていく情報の波の中でキャッチされやすい上に、心の叫びが凝縮されている。』 本とかを読んでいて感銘を受けた部分とかはあるけれど、その部分になんで惹かれたのかは漠然としていてまだまだ全然分からない。 滞留したモヤモヤに埋もれて見えなくなってしまったから。 自分の考えとか想いとか、ずっと見て見ぬふりして押し留めていたから。 分からなかった。でも、ずっと苦しくて叫びたかった。 要点とか伝えたいこととかまとめるのが苦手だから凝縮するのってすごく難しい。 今だって考えだすと、芋づる式に関連しているかも分からないことがずるずるずるずる考えだしてしまう。 伝えたいことをひとつだけ挙げる。 そこに少しずつ肉付けしていく。 難しい!だけど、習慣にしていきたい。

ちょこれーと*@5_ogd2025年5月21日読んでる私は本を読むのが人と比べて遅い。 それは頭が悪くて理解力が無いから噛み砕なのに時間を要するからだと思っていた。 でも、そうではなかったらしい。 文章を読むにあたって、文字を視覚的に捉える人と『音』に変換して捉える人がいる。 自分は圧倒的に後者だ。 視覚的に捉える!?え、文字を目で追うだけで頭の中に入る!?…すごすぎないか? たくさん読みたい本があって、でも自分のペースだと全然追いつけなくて、早く読めたらどんなに良いだろう…って、そんな風に考えることが多々ある。 え、じゃあ、視覚的に文字を捉えることができるようになったらもっともっとたくさんの本に触れられる!?とも思ったけれど。 『私は言葉の意味や情報だけ得たいのではなく、文の流れの美しさや、音の響きも味わっていたい。』 『自由なのだから、好きに読めばいいのよ。』 …うん、その通りだ。 読むのは遅いけどそれも案外悪くないのかもしれないと思った。

ちょこれーと*@5_ogd2025年5月21日読んでる私は本を読むのが人と比べて遅い。 それは頭が悪くて理解力が無いから噛み砕なのに時間を要するからだと思っていた。 でも、そうではなかったらしい。 文章を読むにあたって、文字を視覚的に捉える人と『音』に変換して捉える人がいる。 自分は圧倒的に後者だ。 視覚的に捉える!?え、文字を目で追うだけで頭の中に入る!?…すごすぎないか? たくさん読みたい本があって、でも自分のペースだと全然追いつけなくて、早く読めたらどんなに良いだろう…って、そんな風に考えることが多々ある。 え、じゃあ、視覚的に文字を捉えることができるようになったらもっともっとたくさんの本に触れられる!?とも思ったけれど。 『私は言葉の意味や情報だけ得たいのではなく、文の流れの美しさや、音の響きも味わっていたい。』 『自由なのだから、好きに読めばいいのよ。』 …うん、その通りだ。 読むのは遅いけどそれも案外悪くないのかもしれないと思った。

ぽこりん@pkrn25012025年5月19日気になる読みたいTwitterで「本を「音」で読む人」の話の流れでこの本が引用されていた。自分は本を読む時に、無意識に頭の中で文字を音に変換している(もう1人の自分に音読してもらう的な)のだけど、どうやらそれは少人数派らしい、、、

ぽこりん@pkrn25012025年5月19日気になる読みたいTwitterで「本を「音」で読む人」の話の流れでこの本が引用されていた。自分は本を読む時に、無意識に頭の中で文字を音に変換している(もう1人の自分に音読してもらう的な)のだけど、どうやらそれは少人数派らしい、、、

ちょこれーと*@5_ogd2025年5月18日買ったあんまり意識していなかった、文章と音楽との関連性。昔よく作文などの文章を褒められた。楽器に惹かれて音楽をやっていた。好きなもの、得意なものに共通点があるとは思いも寄らなかった。文章を読み書きすることも楽器を奏でることも根は同じ、『音』。全然別ものだと思っていたこの2つに惹かれる理由に納得。

ちょこれーと*@5_ogd2025年5月18日買ったあんまり意識していなかった、文章と音楽との関連性。昔よく作文などの文章を褒められた。楽器に惹かれて音楽をやっていた。好きなもの、得意なものに共通点があるとは思いも寄らなかった。文章を読み書きすることも楽器を奏でることも根は同じ、『音』。全然別ものだと思っていたこの2つに惹かれる理由に納得。

本読み初心者@star8read2025年5月16日読み終わったチャットモンチーのドラマーさんの本 作詞する方には自分の音を詞にするのに参考になるし、ワタシみたいに普通の人にも、文章にリズムをつけたり、楽しく文字で遊べる本、 私は読書が遅いのだけど、頭で音読しているから、というのが一番の発見。みんな、そうじゃないの?むしろどうやって読んでるの?

本読み初心者@star8read2025年5月16日読み終わったチャットモンチーのドラマーさんの本 作詞する方には自分の音を詞にするのに参考になるし、ワタシみたいに普通の人にも、文章にリズムをつけたり、楽しく文字で遊べる本、 私は読書が遅いのだけど、頭で音読しているから、というのが一番の発見。みんな、そうじゃないの?むしろどうやって読んでるの? こまつな@komatsuna_72025年5月11日読み終わったバイブルになりそう。何回も読み直したい。 意味をのせすぎない、言葉にとって音がもつ役割、人とのコミュニケーション、人となりってどこからでも滲み出るよね

こまつな@komatsuna_72025年5月11日読み終わったバイブルになりそう。何回も読み直したい。 意味をのせすぎない、言葉にとって音がもつ役割、人とのコミュニケーション、人となりってどこからでも滲み出るよね

まろのふ@takumarovski2025年4月30日読み終わったリフレイン、オノマトペ、小気味いいリズムの文体…低学年向け国語の教科書や幼児向け絵本などの例に挙げていて、それら説明と、私自身の子供の、実際の反応とが結びつき、納得感が高い。 また、紙の色、フォント、サイズなども凝っており、実際にこの本の読み手に対しても良いアクセントが加えられているのは高ポイント。 そして、なぜかクミコン在籍時のチャットモンチー楽曲を聴き直したくなる、実に不思議な一冊

まろのふ@takumarovski2025年4月30日読み終わったリフレイン、オノマトペ、小気味いいリズムの文体…低学年向け国語の教科書や幼児向け絵本などの例に挙げていて、それら説明と、私自身の子供の、実際の反応とが結びつき、納得感が高い。 また、紙の色、フォント、サイズなども凝っており、実際にこの本の読み手に対しても良いアクセントが加えられているのは高ポイント。 そして、なぜかクミコン在籍時のチャットモンチー楽曲を聴き直したくなる、実に不思議な一冊

saki@53hon_to2025年4月27日読み終わったくみこんの文章にまつわる本!これは読まねば!といそいそ読んだ。音と言葉にまつわるあれこれをエッセイ感覚で読むことができた。楽しい本だった。だけど、わたしとしては結構ドキリと思うようなことも書かれていた。 たいして見られているわけでもないのに、何かうまいことを言わなきゃ(書かなきゃ)と思って、自分らしくないことを試しに言って(書いて)みたりして、あとから妙に沈んだ気持ちになる感覚。ならば何も考えずにつらつら書くのが気がラクでいいのかもしれないけれど、そうもいかないのが人間よね(何)。 読み終えてすぐ、自分らしい、自分だけのリズムを意識しながら書きたい、と思った。

saki@53hon_to2025年4月27日読み終わったくみこんの文章にまつわる本!これは読まねば!といそいそ読んだ。音と言葉にまつわるあれこれをエッセイ感覚で読むことができた。楽しい本だった。だけど、わたしとしては結構ドキリと思うようなことも書かれていた。 たいして見られているわけでもないのに、何かうまいことを言わなきゃ(書かなきゃ)と思って、自分らしくないことを試しに言って(書いて)みたりして、あとから妙に沈んだ気持ちになる感覚。ならば何も考えずにつらつら書くのが気がラクでいいのかもしれないけれど、そうもいかないのが人間よね(何)。 読み終えてすぐ、自分らしい、自分だけのリズムを意識しながら書きたい、と思った。

ゆいゆか@sakuraotter2025年4月20日読み始めたうおー!ようやく読み始めたけどまえがきから面白い…!!! そう、私も脳内音読派。読むのを遅いと思ったことは無いけと速読の自信がある訳でもない。脳内で音読してるタイプの人間です。

ゆいゆか@sakuraotter2025年4月20日読み始めたうおー!ようやく読み始めたけどまえがきから面白い…!!! そう、私も脳内音読派。読むのを遅いと思ったことは無いけと速読の自信がある訳でもない。脳内で音読してるタイプの人間です。

敗荷@sibue_fjodor_2025年4月12日気になるチャットモンチーの1stアルバムはドラムのうねりがオルタナ感を出しているからなぁ。作詞家というよりもドラマーとしての彼女が、言葉についてどう語るのか気になる。

敗荷@sibue_fjodor_2025年4月12日気になるチャットモンチーの1stアルバムはドラムのうねりがオルタナ感を出しているからなぁ。作詞家というよりもドラマーとしての彼女が、言葉についてどう語るのか気になる。 八@Hachi82025年4月12日読み終わった今流行りの言語化系の本ではなく、自分の言葉を自分の表現を大切にという本だった。だから読んだのだけど。音という観点から言葉を考えるという点が面白かった。良い言葉はたしかに響きが良い。

八@Hachi82025年4月12日読み終わった今流行りの言語化系の本ではなく、自分の言葉を自分の表現を大切にという本だった。だから読んだのだけど。音という観点から言葉を考えるという点が面白かった。良い言葉はたしかに響きが良い。

講房@tortaparadiso2025年4月10日読み終わった小気味良いテンポで語られる文章術。読みやすいリズムで心地よい読書体験だった 章ごとに紙の色やフォント、用紙を変えるというブックデザインで視覚的にも切り替わって楽しい。

講房@tortaparadiso2025年4月10日読み終わった小気味良いテンポで語られる文章術。読みやすいリズムで心地よい読書体験だった 章ごとに紙の色やフォント、用紙を変えるというブックデザインで視覚的にも切り替わって楽しい。

八@Hachi82025年4月6日読んでる面白い。私の言葉に対するこだわりとかと高橋さんがこの本で書いてることが同じだ。 「仕方無い」ではなく、「仕方ない」派だし、「よろしくお願い致します」より「よろしくお願いいまします」派だ。まず前者に変換された時、必ず後者に変換し直す。固さがどうも気になる。

八@Hachi82025年4月6日読んでる面白い。私の言葉に対するこだわりとかと高橋さんがこの本で書いてることが同じだ。 「仕方無い」ではなく、「仕方ない」派だし、「よろしくお願い致します」より「よろしくお願いいまします」派だ。まず前者に変換された時、必ず後者に変換し直す。固さがどうも気になる。 大吉堂@daikichidou2025年4月5日読み終わった『いい音がする文章 あなたの感性が爆発する書き方』(高橋久美子)読了 知っているはずのものが、全く未知な方向から照らされて、全く違う姿を見せた。そんな感じがして面白い。言葉は音であり、文章はリズムを刻む。「書き方」とあるが「読み方」の楽しみを深めるものともなるだろう。

大吉堂@daikichidou2025年4月5日読み終わった『いい音がする文章 あなたの感性が爆発する書き方』(高橋久美子)読了 知っているはずのものが、全く未知な方向から照らされて、全く違う姿を見せた。そんな感じがして面白い。言葉は音であり、文章はリズムを刻む。「書き方」とあるが「読み方」の楽しみを深めるものともなるだろう。

- りょう@ryozy2025年3月28日買った読み終わった「自分の内に向かっていくだけの歌詞は危ういものがある。」 「共感が基準ならば、それ以上に飛び抜けたものが生まれないのではないか。」 文章がテーマだけれど、写真にも通じる部分が多いように思った。表現の目指すところは似たようなところになるのかな。 いい写真からは音が聞こえる、という長らく頭にある言葉とも共鳴する。 それが表現である以上、AIでもできる、またはAIにはできない、といった議論は無効だと腑に落ちた。

アイシティ@manamana2025年3月27日読み終わった流し読みだけど読了。聞いたことのない作者だと思ってたらチャットモンチーのドラムの人だった。物書きになったんやね。本の内容は音と文章に関するエッセイ集みたいな感じ。タイトルから方法論とか学術的な内容を想像していただけにちょっと肩透かしだったがこれはこれで面白かった。

アイシティ@manamana2025年3月27日読み終わった流し読みだけど読了。聞いたことのない作者だと思ってたらチャットモンチーのドラムの人だった。物書きになったんやね。本の内容は音と文章に関するエッセイ集みたいな感じ。タイトルから方法論とか学術的な内容を想像していただけにちょっと肩透かしだったがこれはこれで面白かった。

オケタニ@oketani2025年3月23日読んでる・名著の予想がぶんぶんする。文章論の切り口で"いい音"というのも良い。目的じゃなく効果の面で、しかも五感絡みだとハードルも低く感じる。 ・切り口もだが文章も良い。一章終わりのコラムで「こころ」の一文をひいた感想の中に、「開きそうで開かないカーテンのよう」とあって、痺れてしまった。「高校生にも理解できる言葉で、手の届かない深い場所を握られる感じ」の後にくるカーテン。画を想像してもぴったりだし、単に喩えとしても素晴らしい。 ・よく引用を用いて論を展開するテクストがあるが、引用部分を飛ばして読む人も多いと思う。だけどこのコラムはつい読んでしまう。それは引用される目的が情報共有じゃなくリスニングパーティだからだ。し、最後吉本ばななを引いて「地の文が美しいと、たとえ抜粋だとしても、色褪せることがないんだなと思った」とある。この定義付け、ここまで読ませた読者の心を拓く誠実さ、何よりあなたの文章からいい音がしている。 と、たったの一章で感動してしまっている。 ・第二章。絵本や小唄を例に言葉とリズムが原初的なものだとみせる。オノマトペや繰り返し、文字の調子からして、確かに子供の頃最初に言葉と肩を組んでいたのはリズムだ。 ・福音館書店の松井さん「絵本とは何か」にも惹かれる。一方的に話しかける動画が果たしていいリズムかというと決してそうではない、という理屈が一番しっくりきたのはこの本かもしれない。リズムが大事なんだ、というのはアンパンマンがまず幼児が発音しやすい六文字だと示す本において決定力がデカい。 ・日本特有のビートとして7・5調の考察に移る。早く読みたい続きを。

オケタニ@oketani2025年3月23日読んでる・名著の予想がぶんぶんする。文章論の切り口で"いい音"というのも良い。目的じゃなく効果の面で、しかも五感絡みだとハードルも低く感じる。 ・切り口もだが文章も良い。一章終わりのコラムで「こころ」の一文をひいた感想の中に、「開きそうで開かないカーテンのよう」とあって、痺れてしまった。「高校生にも理解できる言葉で、手の届かない深い場所を握られる感じ」の後にくるカーテン。画を想像してもぴったりだし、単に喩えとしても素晴らしい。 ・よく引用を用いて論を展開するテクストがあるが、引用部分を飛ばして読む人も多いと思う。だけどこのコラムはつい読んでしまう。それは引用される目的が情報共有じゃなくリスニングパーティだからだ。し、最後吉本ばななを引いて「地の文が美しいと、たとえ抜粋だとしても、色褪せることがないんだなと思った」とある。この定義付け、ここまで読ませた読者の心を拓く誠実さ、何よりあなたの文章からいい音がしている。 と、たったの一章で感動してしまっている。 ・第二章。絵本や小唄を例に言葉とリズムが原初的なものだとみせる。オノマトペや繰り返し、文字の調子からして、確かに子供の頃最初に言葉と肩を組んでいたのはリズムだ。 ・福音館書店の松井さん「絵本とは何か」にも惹かれる。一方的に話しかける動画が果たしていいリズムかというと決してそうではない、という理屈が一番しっくりきたのはこの本かもしれない。リズムが大事なんだ、というのはアンパンマンがまず幼児が発音しやすい六文字だと示す本において決定力がデカい。 ・日本特有のビートとして7・5調の考察に移る。早く読みたい続きを。

涼元風花@suzu_fuuka2025年3月18日読み終わった文章を「音」とか「リズム」という観点から分析するという試みがすごく面白かった!たしかに、良い文章はリズムも良いし、自分が好きな文章はその執筆家の放つリズムとの相性がいいのかも、なんて。いや〜面白いなぁ〜!

涼元風花@suzu_fuuka2025年3月18日読み終わった文章を「音」とか「リズム」という観点から分析するという試みがすごく面白かった!たしかに、良い文章はリズムも良いし、自分が好きな文章はその執筆家の放つリズムとの相性がいいのかも、なんて。いや〜面白いなぁ〜!

piro@piro2025年3月14日買った読み終わった読書メモ学び!感想紹介心地のいい音がする一冊。 7・5調は日本特有のビート、言葉の距離は心の距離、、、など、筆者のユニークで優しい文体の中には「はっ!確かに!」などと思わず頷いてしまう深い考察が多々あり、最後まで楽しく、そして興味深く読みました。 中でも「人々を癒そう」という各局の思いが透けて見えすぎてしまう、、、という筆者の一文。 私は昔から世の中に流れる「応援ソング」が苦手で、曲は良いのにメディアから流れてくると何故かモヤっとしてしまう。。。その「何故か」が筆者の柔らかな表現で言語化されていて、共感とともにモヤっとが解消されたような気すらしてしまいました。 文章を書くにも、読むにも、考えるにも参考になる素敵な作品でした。

piro@piro2025年3月14日買った読み終わった読書メモ学び!感想紹介心地のいい音がする一冊。 7・5調は日本特有のビート、言葉の距離は心の距離、、、など、筆者のユニークで優しい文体の中には「はっ!確かに!」などと思わず頷いてしまう深い考察が多々あり、最後まで楽しく、そして興味深く読みました。 中でも「人々を癒そう」という各局の思いが透けて見えすぎてしまう、、、という筆者の一文。 私は昔から世の中に流れる「応援ソング」が苦手で、曲は良いのにメディアから流れてくると何故かモヤっとしてしまう。。。その「何故か」が筆者の柔らかな表現で言語化されていて、共感とともにモヤっとが解消されたような気すらしてしまいました。 文章を書くにも、読むにも、考えるにも参考になる素敵な作品でした。

星埜まひろ@hoshi_mahi2025年3月7日読み終わった@ 自宅言葉、文字には音があるという話。音楽から言葉を作ることを始めた著者ならではの観点で語られている。小説、エッセイ、絵本など、さまざまな言葉の音の感じ方を教えてくれていたが、やっぱり音楽について語っている時の熱量が凄かった。途中の作詞講座、1冊の本でまた読みたい。

星埜まひろ@hoshi_mahi2025年3月7日読み終わった@ 自宅言葉、文字には音があるという話。音楽から言葉を作ることを始めた著者ならではの観点で語られている。小説、エッセイ、絵本など、さまざまな言葉の音の感じ方を教えてくれていたが、やっぱり音楽について語っている時の熱量が凄かった。途中の作詞講座、1冊の本でまた読みたい。

みずもと@miz2025年2月28日買った読み終わったとんでもなく良い本だった。 エッセイ風の本でありながら自分らしい音を取り戻す文章。そもそも自分らしい音とは?と考えさせられる文章なのも良かった。 それぞれが持っている自分らしい音やリズムが失われているいまだからこそ自分自身と向き合って創作活動をしていきたいなぁと思った。

みずもと@miz2025年2月28日買った読み終わったとんでもなく良い本だった。 エッセイ風の本でありながら自分らしい音を取り戻す文章。そもそも自分らしい音とは?と考えさせられる文章なのも良かった。 それぞれが持っている自分らしい音やリズムが失われているいまだからこそ自分自身と向き合って創作活動をしていきたいなぁと思った。

tomosada kota@tadanoomosa2025年2月22日読み終わった著者にしか書けない全力の言語論&音楽論だった。ドラマー、作詞家、作家としての知見に加え、愛媛での農業の経験や大学時代に培った国語教育の理解を活かして、多種多様な話題が繰り出される。僕はチャットモンチーのファンだったけれど、やっと高橋さんのことがわかった気がした。

tomosada kota@tadanoomosa2025年2月22日読み終わった著者にしか書けない全力の言語論&音楽論だった。ドラマー、作詞家、作家としての知見に加え、愛媛での農業の経験や大学時代に培った国語教育の理解を活かして、多種多様な話題が繰り出される。僕はチャットモンチーのファンだったけれど、やっと高橋さんのことがわかった気がした。

青蛙@rm7t-sit1900年1月1日読み終わった読み終えて何日かたち、またパラパラと見返している。特に印象的だったところを一カ所。 「上を向いて歩こう」の歌詞について、著者は「前を向いて歩こう」でなく「上を向いて歩こう」なのがいいと書いたあとで、こう続ける。 ”「前」という現実的な言葉だと、道がどこまでも続く絶望感を想像してしまう。でも「上」には空しかない。同じ空の下で、みんなでがんばるんだと思えたんじゃないかな。”(p.173-174) ここを読んだとき、こういうとらえ方があるのかと本当に驚いた。 言葉のニュアンスをとらえる感性。とらえたニュアンスについて、自分の感覚や経験に照らしながら考える粘り強さ。考えをやさしく表現する力。 本書を読むことで、読書にとどまらず、自分の知覚全般をもっと活かしていきたいと思えた。

青蛙@rm7t-sit1900年1月1日読み終わった読み終えて何日かたち、またパラパラと見返している。特に印象的だったところを一カ所。 「上を向いて歩こう」の歌詞について、著者は「前を向いて歩こう」でなく「上を向いて歩こう」なのがいいと書いたあとで、こう続ける。 ”「前」という現実的な言葉だと、道がどこまでも続く絶望感を想像してしまう。でも「上」には空しかない。同じ空の下で、みんなでがんばるんだと思えたんじゃないかな。”(p.173-174) ここを読んだとき、こういうとらえ方があるのかと本当に驚いた。 言葉のニュアンスをとらえる感性。とらえたニュアンスについて、自分の感覚や経験に照らしながら考える粘り強さ。考えをやさしく表現する力。 本書を読むことで、読書にとどまらず、自分の知覚全般をもっと活かしていきたいと思えた。