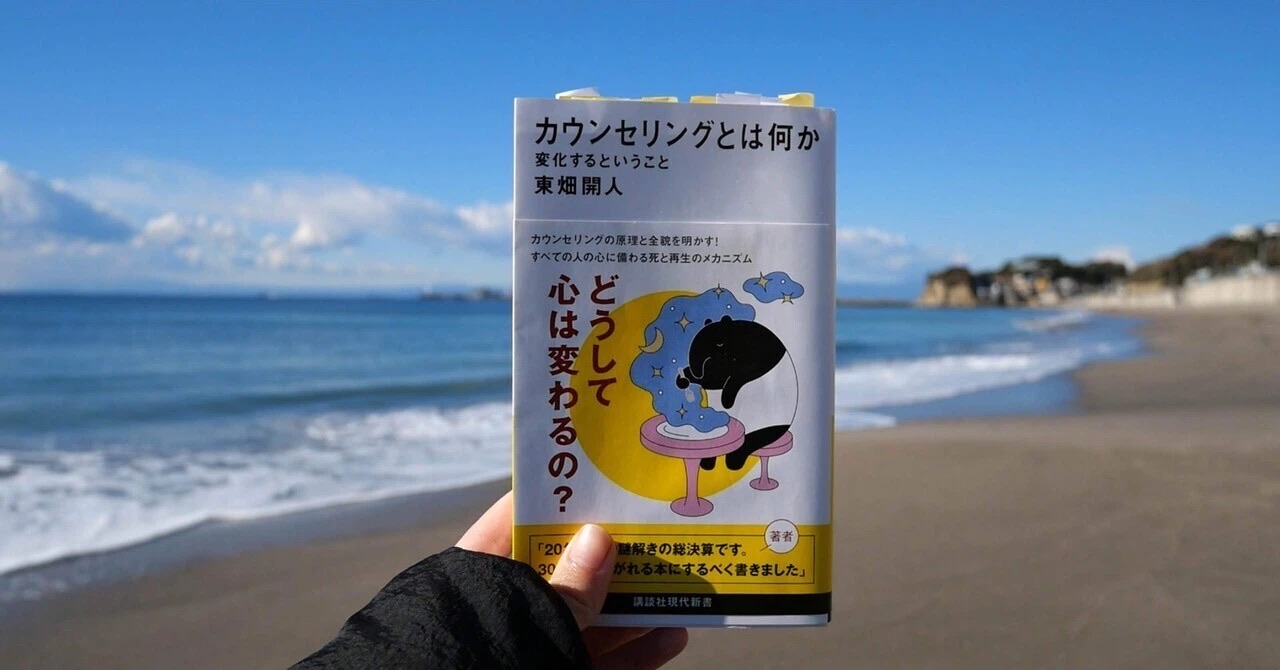

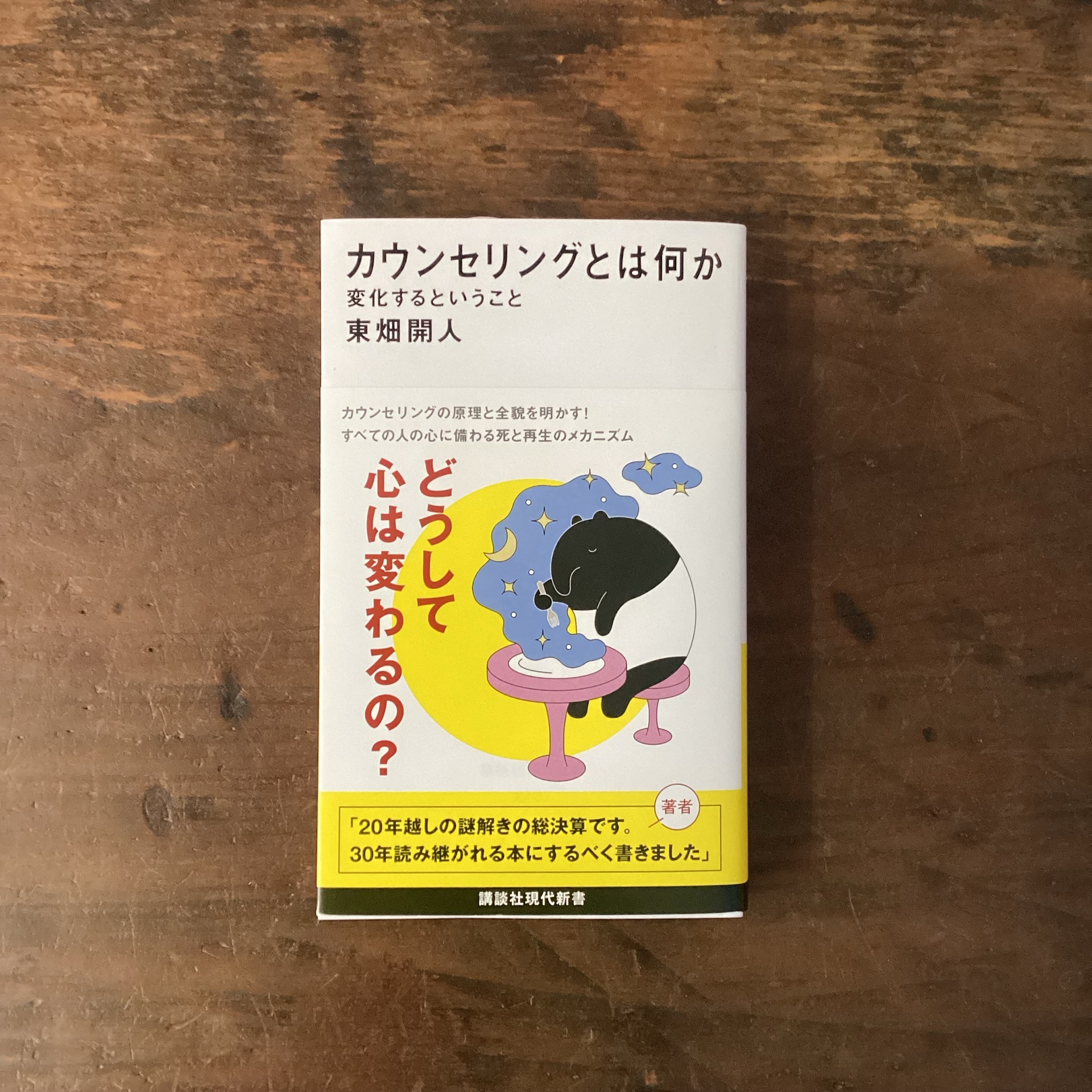

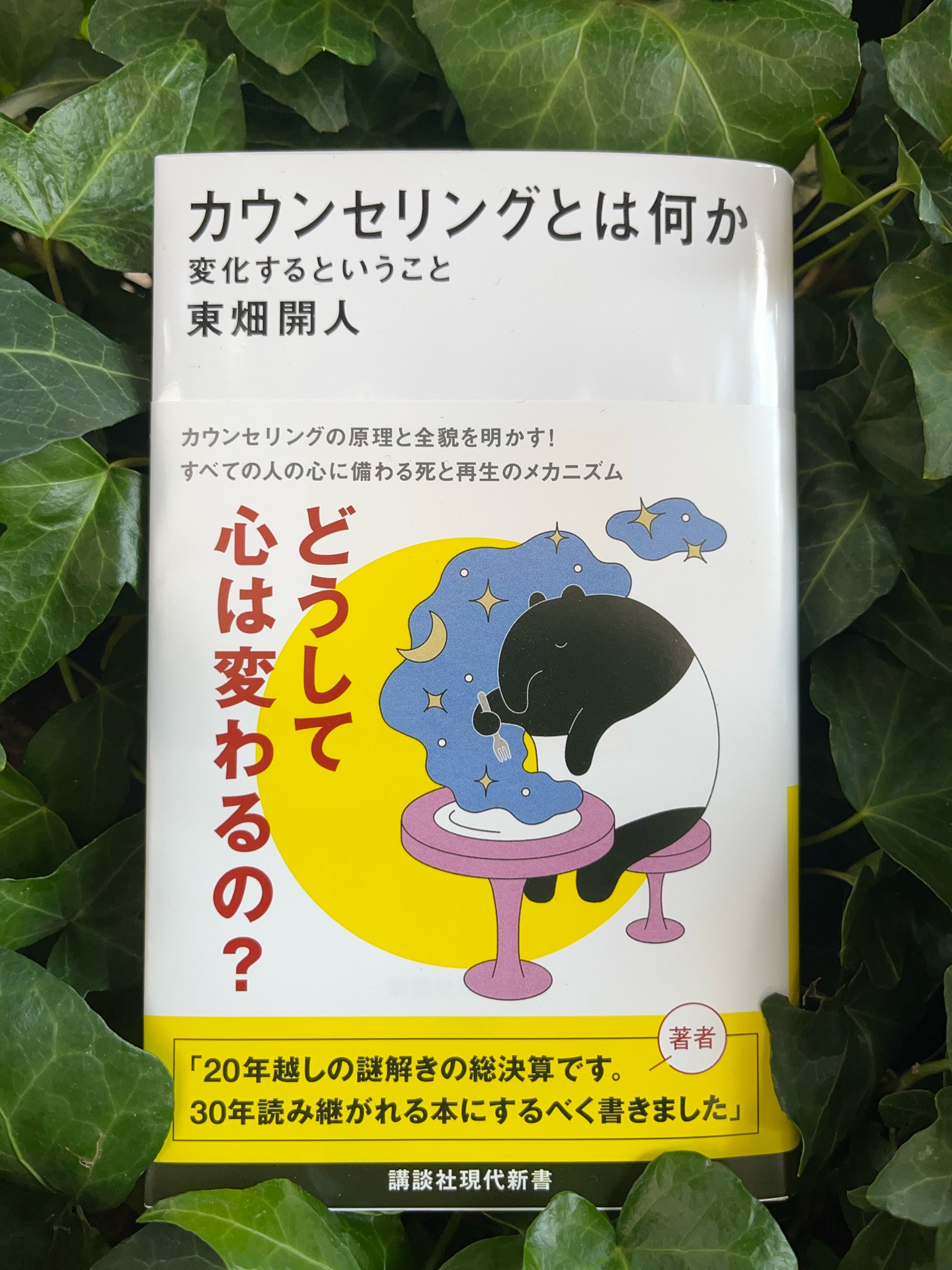

カウンセリングとは何か 変化するということ

860件の記録

- つきつづ@tsuzuru2026年2月23日読み終わったさまざまな魔法使いたちが創り上げてきた「ふしぎの国」、もといカウンセリングの世界を、分かりやすさ重視でご案内していただくガイドツアー的なつくりをしていた印象 特定の流派に寄りすぎないために言葉を尽くしていただいているのだろうなぁ、という気配はしつつも、なんとなくお歴々の大魔導士の系譜を感じるのが面白いですね まぁ、学ぶというのはそういうことなのかもしれない 観光ガイド兼夏休みのぼうけん感がありつつ、とはいえ魔法使いじゃん?みたいな感じもしつつ 参考事例がとても前向きに終わるのもよかったですね 脚注などで、学びを深めるための導線がそっと引かれている感じがしたので、気になった本についてはそのうち手を伸ばしたいところです

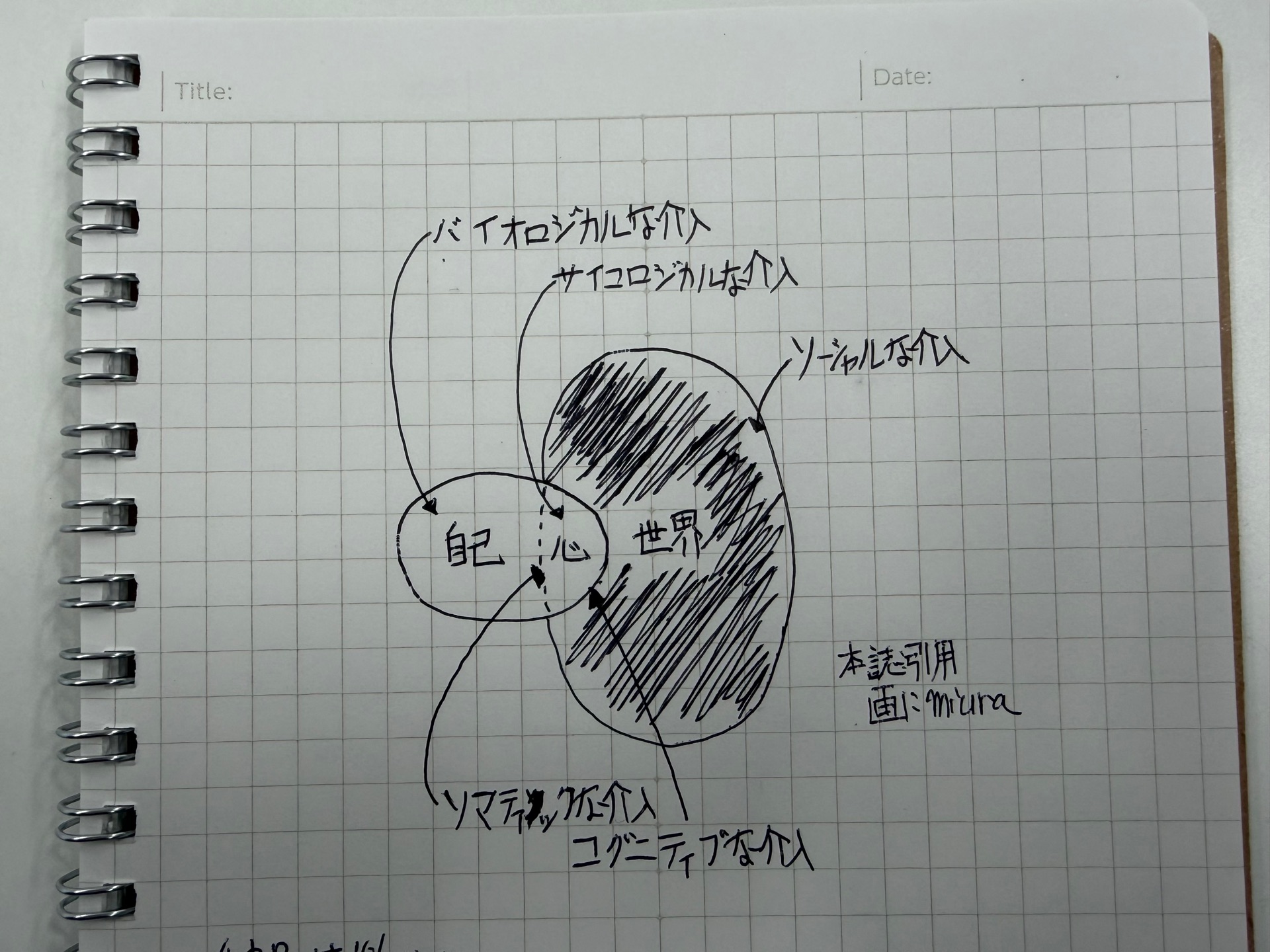

ちょび@greenapple42026年2月17日読み始めた読み終わった@ 自宅結構分厚いが何かと話題の新書。偏見や先入観なく心理カウンセリングとは何か?の本かな? 「心とは?」目に見えないものは語るのが難しい…然しここで書かれる(自己―心―世界モデル)は心の位置する場所が簡略化され、それだけでも勇気づけられる。(不安をもたらす原因、対処すべき事の見える化による) カウンセリングの具体事例がユーザパターン別に出てくるので何れか自分に当てはまる部分もあり、自分が自分をカウンセリングする様な効果が得られ、1400円はかなりお得かも!?

ちょび@greenapple42026年2月17日読み始めた読み終わった@ 自宅結構分厚いが何かと話題の新書。偏見や先入観なく心理カウンセリングとは何か?の本かな? 「心とは?」目に見えないものは語るのが難しい…然しここで書かれる(自己―心―世界モデル)は心の位置する場所が簡略化され、それだけでも勇気づけられる。(不安をもたらす原因、対処すべき事の見える化による) カウンセリングの具体事例がユーザパターン別に出てくるので何れか自分に当てはまる部分もあり、自分が自分をカウンセリングする様な効果が得られ、1400円はかなりお得かも!?

tsukasakitajima@tsukasakitajima2026年2月17日読み始めた「居るのはつらいよ」以来、気になる東畑開人さん。「カウンセリングとは何か」も読もう読もう思いつつ半年が経ち今回新書大賞受賞ということでようやく読み始め。

tsukasakitajima@tsukasakitajima2026年2月17日読み始めた「居るのはつらいよ」以来、気になる東畑開人さん。「カウンセリングとは何か」も読もう読もう思いつつ半年が経ち今回新書大賞受賞ということでようやく読み始め。

傘@umbrella__um2026年2月16日読み終わったとても良い本だった。 覚えておきたい言葉がたくさんあったし、物事や他人、自分について見たり考えたりする時の視点が増えた気がする。 人は生きている間に何度も課題に突き当たり、その度に過去を反復したり、心を守ろうとしたりするけど、その度にさまざまなきっかけやタイミングで過去の自分が死に、そして違う自分になる。 そうなるまでには何度も嵐と凪の状態が繰り返されるけれども。 これからも何度も読み返そう。 あと、小川洋子さんの『物語の役割』も再読したくなった。

傘@umbrella__um2026年2月16日読み終わったとても良い本だった。 覚えておきたい言葉がたくさんあったし、物事や他人、自分について見たり考えたりする時の視点が増えた気がする。 人は生きている間に何度も課題に突き当たり、その度に過去を反復したり、心を守ろうとしたりするけど、その度にさまざまなきっかけやタイミングで過去の自分が死に、そして違う自分になる。 そうなるまでには何度も嵐と凪の状態が繰り返されるけれども。 これからも何度も読み返そう。 あと、小川洋子さんの『物語の役割』も再読したくなった。

- 縁(えん)@en_dokuryou2026年2月15日読み終わった思ってたよりボリュームがあった。。。サクッと読めるかと思ったらなかなかに時間がかかった。難しい内容ではないし、むしろ分かりやすいけどいかんせん内容が多い。カウンセリングを立場を分けずに総論として仕上げるとなるとどうしてもこの量になったのかもしれない。 実例とともにカウンセリングのなかでカウンセラーがなにをしているのかを学べる本だなと思った。カウンセラーの本は抽象的に書かれることが多くて分かりづらいことが多いけど、これはかなり理論的、体系的にまとめられていてわかりやすかった。 それでも人が傷つきから立ち直る時、この本の言葉を借りると人が破局を生き延びる時、人には不思議な力が働くといった締めくくりがされているのは印象深かった。

いさな@sgmm712026年2月10日読み終わった新書@ ファミレス途中まで読んだところで、自分の担当カウンセラーさんが退職されるショックで止まってしまっていた。けれど、せっかくだしと後半を読み切った。結果的によい読書体験となった。私の場合は、自ら望んでの終わりではないのだけど、「終わりを終わろう」という言葉が胸に響く。

いさな@sgmm712026年2月10日読み終わった新書@ ファミレス途中まで読んだところで、自分の担当カウンセラーさんが退職されるショックで止まってしまっていた。けれど、せっかくだしと後半を読み切った。結果的によい読書体験となった。私の場合は、自ら望んでの終わりではないのだけど、「終わりを終わろう」という言葉が胸に響く。

harupun@hrhrharu-022026年2月10日読み終わった色々考えていても、スッと引き込まれていく。 読んでいてすぐ集中できるような本だった。 人の心の機微に触れ、共感できる面が多々あった。 誰もが傷ついたり、生きる意味を失う時がある。 そんな人たちがカウンセリングを受け、どう変わっていくのか。 人間の感情や想いは、複雑で答えが出しにくいからこそ、苦しんだり、停滞したり、怒ったり、穏やかになったりする。その中でもカウンセリングが果たす役割というものを知れた気がする。 共感し、そして自分を客観視できる作品だと思う。 落ち込んだり、停滞したとき、もう一度読んでみたい。

harupun@hrhrharu-022026年2月10日読み終わった色々考えていても、スッと引き込まれていく。 読んでいてすぐ集中できるような本だった。 人の心の機微に触れ、共感できる面が多々あった。 誰もが傷ついたり、生きる意味を失う時がある。 そんな人たちがカウンセリングを受け、どう変わっていくのか。 人間の感情や想いは、複雑で答えが出しにくいからこそ、苦しんだり、停滞したり、怒ったり、穏やかになったりする。その中でもカウンセリングが果たす役割というものを知れた気がする。 共感し、そして自分を客観視できる作品だと思う。 落ち込んだり、停滞したとき、もう一度読んでみたい。

- yakasak@yakasak2026年2月7日読んでるP.70 カウンセリングの縦軸 “カウンセリングとは人間が自由な個人になり、そしてそのことで孤独と責任を負うことになった近代の副作用に対処するために生まれてきたテクノロジーである”

- つんどく@tsundokuuu2026年2月7日読み終わった積読チャンネルきっかけで購入。 最初の方は読んでいたが必要がなくなり、終わりの方だけざっと読んだ。 終わりながら考える 破局を生き延びる 変化する 古い物語が終わり、新しい物語がはじまる 勇気

たけなか@takenaka2026年2月6日読み終わったのめり込んで読めた!!! カウンセリングって漠然とこんな感じなのかな〜って思うにとどまってたし、認知行動療法とか精神分析とか家族療法とかって結局どういう時に効果的なのかとか判然としてなかったけど、この本のおかげでわかった気になれた。事例もすごく興味深かった。カウンセリングってこんな感じに進んでいくのか…ってな感じで。 第4章の冒険としてのカウンセリングのとこ超興味深かった。p323、324の、ハルカさんが東畑先生に向かって激しく感情表出するところがほんとに印象に残ってる。けどカウンセラーの方はめちゃくちゃストレス受けそうだな。転移によってクライエントの憎悪とか怒りとかを面と向かってぶつけられるなんて、カウンセラー側も精神しっかりしてないと耐えられないだろうな…。でもカウンセリングの醍醐味はここにあると思うし、AIに難しいところはこの冒険としてのカウンセリングだろうなぁ

たけなか@takenaka2026年2月6日読み終わったのめり込んで読めた!!! カウンセリングって漠然とこんな感じなのかな〜って思うにとどまってたし、認知行動療法とか精神分析とか家族療法とかって結局どういう時に効果的なのかとか判然としてなかったけど、この本のおかげでわかった気になれた。事例もすごく興味深かった。カウンセリングってこんな感じに進んでいくのか…ってな感じで。 第4章の冒険としてのカウンセリングのとこ超興味深かった。p323、324の、ハルカさんが東畑先生に向かって激しく感情表出するところがほんとに印象に残ってる。けどカウンセラーの方はめちゃくちゃストレス受けそうだな。転移によってクライエントの憎悪とか怒りとかを面と向かってぶつけられるなんて、カウンセラー側も精神しっかりしてないと耐えられないだろうな…。でもカウンセリングの醍醐味はここにあると思うし、AIに難しいところはこの冒険としてのカウンセリングだろうなぁ yo_yohei@yo_yohei2026年1月31日読み終わった@ シンガポール以前読んだ『やっと言えた』を通じて、カウンセリングという場で「こんなにも怖いことが起こりうるのか」と衝撃を受けた。いったいカウンセリングとは何なのだろうという疑問から本書を手に取った。 本書は感動を覚えるような類いの本ではないかもしれない。だが読み進めるうちに、自分でも驚くほど深く感動していた。ここまで心を動かされたのは、『やっと言えた』を先に読んでいたからでもあると思う。そして読み終えたあと、私は『やっと言えた』にも改めて深い感動を覚えた。本書『カウンセリングとは何か』と『やっと言えた』は、互いを補い合う関係にあると感じている。 本書は、さまざまな各論が点在しているカウンセリングの世界において、それらを比較しながら整理し、全体像を描き出した一冊である。(こうした本は、これまであまりなかったのではないだろうか。) この本を読んだことで、なぜ心理士があの心理士を批判していたのか、その理由がなんとなくわかったし、また、自分自身に対しても、ある程度のセルフカウンセリングができるようになった気がする。(あくまで「ある程度」ではあるが。)

yo_yohei@yo_yohei2026年1月31日読み終わった@ シンガポール以前読んだ『やっと言えた』を通じて、カウンセリングという場で「こんなにも怖いことが起こりうるのか」と衝撃を受けた。いったいカウンセリングとは何なのだろうという疑問から本書を手に取った。 本書は感動を覚えるような類いの本ではないかもしれない。だが読み進めるうちに、自分でも驚くほど深く感動していた。ここまで心を動かされたのは、『やっと言えた』を先に読んでいたからでもあると思う。そして読み終えたあと、私は『やっと言えた』にも改めて深い感動を覚えた。本書『カウンセリングとは何か』と『やっと言えた』は、互いを補い合う関係にあると感じている。 本書は、さまざまな各論が点在しているカウンセリングの世界において、それらを比較しながら整理し、全体像を描き出した一冊である。(こうした本は、これまであまりなかったのではないだろうか。) この本を読んだことで、なぜ心理士があの心理士を批判していたのか、その理由がなんとなくわかったし、また、自分自身に対しても、ある程度のセルフカウンセリングができるようになった気がする。(あくまで「ある程度」ではあるが。)

🐳💫@4681220pla2026年1月27日読み終わった面白かった!特に第4章! カウンセリングとか精神科とかよく聞くけどほとんどなんも分かってなかったのでとても分かりやすい入門書だった〜!心と世界と自己のモデル、考えれば考えるほど納得。

🐳💫@4681220pla2026年1月27日読み終わった面白かった!特に第4章! カウンセリングとか精神科とかよく聞くけどほとんどなんも分かってなかったのでとても分かりやすい入門書だった〜!心と世界と自己のモデル、考えれば考えるほど納得。 MI@makimi392026年1月25日買った読み終わったとても分かりやすく、心が変化することについて書かれていた。魔法なんか起きない。あとがきに書かれていた「ユーザーから学ぶ」に納得しかない今日この頃。

MI@makimi392026年1月25日買った読み終わったとても分かりやすく、心が変化することについて書かれていた。魔法なんか起きない。あとがきに書かれていた「ユーザーから学ぶ」に納得しかない今日この頃。- 仲嶺真@nihsenimakan2026年1月24日読み終わったさて、カウンセリングとは何か。 大それたタイトルに聞こえるかもしれません。実際、野心的な企てだと思っています。というのも、この本はカウンセリングの全体を描き、そして原理を書こうとしているからです。p.7

夏河@myhookbooks2026年1月23日読み終わった面白かった。 具体的にカウンセリングが、どう始まり、どう展開して、どう終わるのかということを、(千差万別のカウンセリングを)分かりやすく分類して、ストーリーにして、一つ一つを見ていく読書体験は、カウンセリグを覗かせてもらうようだった。 今、カウンセリングが(特に冒険の方の)必要ない人はほとんどいないのではないかと思った。 作戦会議の方は、必要ない人はいるだろうけど、冒険の方は、大なり小なりみんなが必要なんじゃないだろうか。何人か生きづらそうにしている知り合いの顔が浮かんできた。さらに、自分自身も何か心の奥深くに眠っているものがあるのではないかと思った。 そして、カウンセラーの方々の情報処理能力や、ユーザーと向かい合う姿勢や勇気、心労を思うと、頭の下がる思いがした。 社会(家庭も含む)の中で生きるということが、もう少し心に優しくあってほしい。しかし、決して甘やかすことなく、それぞれの塩梅を知り、活かし、加減し、成長していけるような知恵を、社会全体で共有できたら良いなと、夢みたいなことを思った。 心身に不調を抱えている人が、カウンセリングを受けるかどうか迷っているなら、この本は道しるべの一つになるのではないかと思う。

夏河@myhookbooks2026年1月23日読み終わった面白かった。 具体的にカウンセリングが、どう始まり、どう展開して、どう終わるのかということを、(千差万別のカウンセリングを)分かりやすく分類して、ストーリーにして、一つ一つを見ていく読書体験は、カウンセリグを覗かせてもらうようだった。 今、カウンセリングが(特に冒険の方の)必要ない人はほとんどいないのではないかと思った。 作戦会議の方は、必要ない人はいるだろうけど、冒険の方は、大なり小なりみんなが必要なんじゃないだろうか。何人か生きづらそうにしている知り合いの顔が浮かんできた。さらに、自分自身も何か心の奥深くに眠っているものがあるのではないかと思った。 そして、カウンセラーの方々の情報処理能力や、ユーザーと向かい合う姿勢や勇気、心労を思うと、頭の下がる思いがした。 社会(家庭も含む)の中で生きるということが、もう少し心に優しくあってほしい。しかし、決して甘やかすことなく、それぞれの塩梅を知り、活かし、加減し、成長していけるような知恵を、社会全体で共有できたら良いなと、夢みたいなことを思った。 心身に不調を抱えている人が、カウンセリングを受けるかどうか迷っているなら、この本は道しるべの一つになるのではないかと思う。

- たあ@taa_bun22026年1月23日読み終わった人に自分の物語を聴いてもらうというのは容易いことじゃない、でもそれが赦されているのがカウンセリングという空間。身の回りの人にあるがまま話すのはあまりにも難しい。

Lulu@lulujourney2026年1月23日読み終わった読書日記心理学干からびていた心が、ゴクゴクと水を飲むように欲しかった言葉や表現、情報が流れ込んできて、心がどんどん潤っていった一冊。 『生存とは、困難な状況の中で、生き延びることを指します。いかに生き延びるか。 実存は、その人独自の生き方のことを指します。このままならない世界の中で、ままならない身体を抱えて、いかに生きるか。』 『古い物語を終わらせること。古い自分を喪失すること。小さく死ぬこと。』

Lulu@lulujourney2026年1月23日読み終わった読書日記心理学干からびていた心が、ゴクゴクと水を飲むように欲しかった言葉や表現、情報が流れ込んできて、心がどんどん潤っていった一冊。 『生存とは、困難な状況の中で、生き延びることを指します。いかに生き延びるか。 実存は、その人独自の生き方のことを指します。このままならない世界の中で、ままならない身体を抱えて、いかに生きるか。』 『古い物語を終わらせること。古い自分を喪失すること。小さく死ぬこと。』

榛原@haibara2026年1月21日読み終わった去年は傾聴本をたくさん読んだ。その延長で。 比喩と強調が多すぎてくどく、中断と先送りと補足が入り乱れていて平易な言葉なのに全く頭に入ってこなかった。

榛原@haibara2026年1月21日読み終わった去年は傾聴本をたくさん読んだ。その延長で。 比喩と強調が多すぎてくどく、中断と先送りと補足が入り乱れていて平易な言葉なのに全く頭に入ってこなかった。- たかぴ@takapi2026年1月18日世界➖心➖自己のモデルでの解釈と、実直での解説が素晴らしく納得させる力がある。ハルカさんの率直な物言いには女性が言い難かったであろう様々な想いが籠っていると想像した。

MiDORi@midori112026年1月17日読み終わった何度も読んでる@ 自宅再読。あとがきの勇気のとこでいつも涙腺がぶわっとなる。息子の訪問看護を受けてきた経験から、支援者とのつながりが心を支え、回復し、勇気につながるのがよく分かる。

MiDORi@midori112026年1月17日読み終わった何度も読んでる@ 自宅再読。あとがきの勇気のとこでいつも涙腺がぶわっとなる。息子の訪問看護を受けてきた経験から、支援者とのつながりが心を支え、回復し、勇気につながるのがよく分かる。

- 尋@chihiroshikato2026年1月15日読んでる読んでるが、途中で挫折しそう… わかりやすくしているのはわかるんだけど、どうにもいらない例え話が多くてあまり気分が乗ってこない。あとは実際のカウンセリングの例を読んでるとべつにいい気分にならないのでね…

シロップ@sirop2026年1月13日買った読み終わったわたしはカウンセリングを受けたことはないんだけど、受けてみたいという気持ちを持ったことはある。でもそのときのわたしは知らない人に自分の話を正直にする自信がまったくといっていいほどなかったので、結局一歩踏み出すことはなかった。 最近は人の話をもっと聞きたいなという気持ちがあって、そういう本を読もうかな、信頼の東畑氏だし、などと思って年末年始にだらだらと読んだ。人間、本当に物語に生きている……他人の過度な物語化を最近すごくいやだ〜!と思っているんだけど、自分の物語は自分だけの力じゃなく始まってしまうことも多い気がする。だけど終わらせるには自分の意思がかかってくるのかも……。終わらせたい物語や終わらせるべき物語を自分で終わらせるのってすごいことだよな。もちろん突然中断されてしまうこともあるけど……。 うまく言えないけど、この本もまた読むと思う。いい本だったよ。

シロップ@sirop2026年1月13日買った読み終わったわたしはカウンセリングを受けたことはないんだけど、受けてみたいという気持ちを持ったことはある。でもそのときのわたしは知らない人に自分の話を正直にする自信がまったくといっていいほどなかったので、結局一歩踏み出すことはなかった。 最近は人の話をもっと聞きたいなという気持ちがあって、そういう本を読もうかな、信頼の東畑氏だし、などと思って年末年始にだらだらと読んだ。人間、本当に物語に生きている……他人の過度な物語化を最近すごくいやだ〜!と思っているんだけど、自分の物語は自分だけの力じゃなく始まってしまうことも多い気がする。だけど終わらせるには自分の意思がかかってくるのかも……。終わらせたい物語や終わらせるべき物語を自分で終わらせるのってすごいことだよな。もちろん突然中断されてしまうこともあるけど……。 うまく言えないけど、この本もまた読むと思う。いい本だったよ。 🍂@mmj1222026年1月13日読み終わった結構分厚いけれどすごく読みやすい本だった カウンセリングとは何か、何を目指してどのようなことが行われるのか、そこにはカウンセラーとユーザーのどのような関わりがあるのか、実例を交えながら書かれていて、今自分だけでは解決できない問題を抱えている人が一歩踏み出す背中を教えくれそう〜 カウンセラーも人間であり、お互いの存在が相互に影響を及ぼすということ、しれてよかった

🍂@mmj1222026年1月13日読み終わった結構分厚いけれどすごく読みやすい本だった カウンセリングとは何か、何を目指してどのようなことが行われるのか、そこにはカウンセラーとユーザーのどのような関わりがあるのか、実例を交えながら書かれていて、今自分だけでは解決できない問題を抱えている人が一歩踏み出す背中を教えくれそう〜 カウンセラーも人間であり、お互いの存在が相互に影響を及ぼすということ、しれてよかった

読書猫@bookcat2026年1月12日読み終わった“人が人に話をする。この当たり前の日常が成立しなくなってしまうときがあるからです。” “心とは自由の力を備えた器官である。自己と世界という所与のものに挟まれて、不自由な思いをするのだけれど、それでもときに心が力を発動することで、自己と世界の関係性を調整し、自己と世界そのものを少しだけ変えることができる。 運命に抗う。あるいは、運命を引き受ける。これこそが、心の持つポテンシャルです。” “心が変化するための土台になるのは「理解」です。聞く技術は理解するために存在しているし、理解があるからどこにどのように介入するといいのかが導き出される。優しさだって、理解があるときにのみ、自然に発生するものです。” “生活を守ることで、人生が死んでしまうことがある。” “僕らは古い物語を背負っていて、それに執着することで、行き詰まってしまう。そこには古い夢があり、古い幻想があります。それは過去の大切な誰かからもらったものであったり、植え付けられたものだったり、一緒に作り上げたものだったりします。 だからこそ、古い物語を終わらせることには痛みがある。古い物語から離れるためには、その過去の誰かとの心理的な別れを経験しないといけないからです。そこには喪失があり、孤独がある。その痛みに持ちこたえるためには、他者とのつながりが必要です。”

読書猫@bookcat2026年1月12日読み終わった“人が人に話をする。この当たり前の日常が成立しなくなってしまうときがあるからです。” “心とは自由の力を備えた器官である。自己と世界という所与のものに挟まれて、不自由な思いをするのだけれど、それでもときに心が力を発動することで、自己と世界の関係性を調整し、自己と世界そのものを少しだけ変えることができる。 運命に抗う。あるいは、運命を引き受ける。これこそが、心の持つポテンシャルです。” “心が変化するための土台になるのは「理解」です。聞く技術は理解するために存在しているし、理解があるからどこにどのように介入するといいのかが導き出される。優しさだって、理解があるときにのみ、自然に発生するものです。” “生活を守ることで、人生が死んでしまうことがある。” “僕らは古い物語を背負っていて、それに執着することで、行き詰まってしまう。そこには古い夢があり、古い幻想があります。それは過去の大切な誰かからもらったものであったり、植え付けられたものだったり、一緒に作り上げたものだったりします。 だからこそ、古い物語を終わらせることには痛みがある。古い物語から離れるためには、その過去の誰かとの心理的な別れを経験しないといけないからです。そこには喪失があり、孤独がある。その痛みに持ちこたえるためには、他者とのつながりが必要です。”

- 非常口@uni12042026年1月10日読み終わったもともと人の心みたいなのに興味があって読んでみた。 カウンセラーって何をもたらしてくれる仕事なのか、心を変化させるためにカウンセラーがどのような介入を行うのか、が記されている。 過去のカウンセリングの実例が特に印象に残っている。患者さんの心境を追体験しているような気持ちになった。 今後も、適切な対話が必要とされるということは覚えておきたい。

MiYu@miyuuuu_2172026年1月10日読んでる最近よく読んでいる、東畑さんの最新刊。 新書、この分厚さに少し怖気付いたが、さすがの東畑さん、かなり読みやすくすらすら読める。 少し専門的な内容もありながら、患者さんの例とともに紹介されているからイメージしやすい。 医療に携わる人もそうでない人も、人のこころに興味がある人だったら必読の1冊。

MiYu@miyuuuu_2172026年1月10日読んでる最近よく読んでいる、東畑さんの最新刊。 新書、この分厚さに少し怖気付いたが、さすがの東畑さん、かなり読みやすくすらすら読める。 少し専門的な内容もありながら、患者さんの例とともに紹介されているからイメージしやすい。 医療に携わる人もそうでない人も、人のこころに興味がある人だったら必読の1冊。 ヨースト@jostosaka_19932026年1月2日読み終わったカウンセリングを行う側は、どういったバックグラウンドの下でそれを行っているのかが気になって読んだ。 (オカルト的にも捉えられるようだが、適切なカウンセリングを受ければ十分な効能があり、信頼できるものであると知っているのでそれは意外だった) 自分自身も実際にカウンセリングを受けていて、カウンセラーの引き出しの多さには毎度のように驚かされるが、心という目に見えず常に変化するものを扱うのは本当に難しいと読んで改めて感じた。 重い内容もあったが、その世界に引き込まれるようで、途中からは内容が気になりあっという間に読み進めることができた。

ヨースト@jostosaka_19932026年1月2日読み終わったカウンセリングを行う側は、どういったバックグラウンドの下でそれを行っているのかが気になって読んだ。 (オカルト的にも捉えられるようだが、適切なカウンセリングを受ければ十分な効能があり、信頼できるものであると知っているのでそれは意外だった) 自分自身も実際にカウンセリングを受けていて、カウンセラーの引き出しの多さには毎度のように驚かされるが、心という目に見えず常に変化するものを扱うのは本当に難しいと読んで改めて感じた。 重い内容もあったが、その世界に引き込まれるようで、途中からは内容が気になりあっという間に読み進めることができた。 サバイバルガール@survival_girl2026年1月2日読んでる目下で自身に起きたことと重なることがありちょっと読むのが苦しかったが、ちょっとずつ年始から5日かけて読んだ。 人間関係の脚本は繰り返されるとはっきり書いてあり絶望すると同時に、転移させ一度破局することで、古い自分を破壊させ、新たな自分を創造できるとも書いてあり希望がもてた。これはカウンセリングにおける実存を目指す冒険の話。 カウンセリングには、作戦会議をして生存を目指すことと、冒険をして実存を目指すことの2種類がある。このアセスメントを間違えば、フグ料理のように毒になる、刃になるので注意。 個人的には転移をすることは、ラポール関係を壊すことだと思っていたから、わざと転移をするまで潜っていって自己のスライムの部分を見せるというのは驚きだった。 また、東畑さんは、専門の臨床心理に留まらず、呪術的なものや、社会運動から見た心理学批判など、様々な角度から、カウンセリングを論じているところを尊敬する。

サバイバルガール@survival_girl2026年1月2日読んでる目下で自身に起きたことと重なることがありちょっと読むのが苦しかったが、ちょっとずつ年始から5日かけて読んだ。 人間関係の脚本は繰り返されるとはっきり書いてあり絶望すると同時に、転移させ一度破局することで、古い自分を破壊させ、新たな自分を創造できるとも書いてあり希望がもてた。これはカウンセリングにおける実存を目指す冒険の話。 カウンセリングには、作戦会議をして生存を目指すことと、冒険をして実存を目指すことの2種類がある。このアセスメントを間違えば、フグ料理のように毒になる、刃になるので注意。 個人的には転移をすることは、ラポール関係を壊すことだと思っていたから、わざと転移をするまで潜っていって自己のスライムの部分を見せるというのは驚きだった。 また、東畑さんは、専門の臨床心理に留まらず、呪術的なものや、社会運動から見た心理学批判など、様々な角度から、カウンセリングを論じているところを尊敬する。

ふるえ@furu_furu2026年1月1日読み終わった自分の年齢や、社会的な規定の中で変わっていく自分の立場の変化と共に、自分の実存、物語も変化していく。カウンセリングとは、変化というのはなんなのか、古い物語をきちんと過去にして、新しい物語を獲得すること(獲得できるようにすることも含めて)なのかもしれない。 後半になるにつれて『臨床とことば』で語られていた「言葉を思わず引き継いでしまうこと」や「聴くこと」はどういうものなのかということを思い出すことが多くなって、最後の部分で、あの時読んだことはこういうことだったのかもしれないと納得する。

ふるえ@furu_furu2026年1月1日読み終わった自分の年齢や、社会的な規定の中で変わっていく自分の立場の変化と共に、自分の実存、物語も変化していく。カウンセリングとは、変化というのはなんなのか、古い物語をきちんと過去にして、新しい物語を獲得すること(獲得できるようにすることも含めて)なのかもしれない。 後半になるにつれて『臨床とことば』で語られていた「言葉を思わず引き継いでしまうこと」や「聴くこと」はどういうものなのかということを思い出すことが多くなって、最後の部分で、あの時読んだことはこういうことだったのかもしれないと納得する。

- スコーン@kyoko04212026年1月1日読み終わったハルカさんの事例はよくある話しだと思ってしまうのだが、8年もの月日が必要だったことに驚く。 人の心はそれほど複雑なのか。 この本には何度もカウンセリングとは何か、カウンセリングとは何だったのか、という問いが出てくる。そのたび、立ちどまって私も考える。 東畑さんは「一人ひとりの心は決して文学を手放さないし、遠くには聞こえないような小さな声で物語を語り続けることをやめません」と書いている。 人と対話しつながることで自立して回復していく。その過程に必要な勇気をもらえる。 わかってるけど、対話するのが面倒なのよ、あ、だからカウンセラーが必要なのか。

Daidaigo@df21792025年12月31日読み終わった破局の形は繰り返される、というくだりの重さ。同じような形で嫌になり、色々な関係を終わらせてきた自分の過去に想いを馳せた。 色々と転機があった今年、自分にとって終わった古い物語が何で、新しい物語が何なのか、もっとちゃんと考えないといけないと思った。カウンセリング行こっと。

Daidaigo@df21792025年12月31日読み終わった破局の形は繰り返される、というくだりの重さ。同じような形で嫌になり、色々な関係を終わらせてきた自分の過去に想いを馳せた。 色々と転機があった今年、自分にとって終わった古い物語が何で、新しい物語が何なのか、もっとちゃんと考えないといけないと思った。カウンセリング行こっと。

うずぐるさおお@takuluna572025年12月31日読み始めた@ 自宅職業(臨床心理士・公認心理師)柄、やはり読んでおこうかと、年末にページを開いた。河合隼雄御大とは少し違う視点で、今必要なカウンセリングの示唆をもらえることを期待。

うずぐるさおお@takuluna572025年12月31日読み始めた@ 自宅職業(臨床心理士・公認心理師)柄、やはり読んでおこうかと、年末にページを開いた。河合隼雄御大とは少し違う視点で、今必要なカウンセリングの示唆をもらえることを期待。

Koh@tnsm02232025年12月30日読み終わった数多あるカウンセリングについての言説の土台・原論となることを目指して書かれた本書。高度な専門的知識と技術の上に「聞く/聴く」ことで、ユーザー(クライアント)の生きる物語が変化していく。現実が、他者との対話や関係性からつくられていくとする社会構成主義とも関連の深い洞察が多かった。

Koh@tnsm02232025年12月30日読み終わった数多あるカウンセリングについての言説の土台・原論となることを目指して書かれた本書。高度な専門的知識と技術の上に「聞く/聴く」ことで、ユーザー(クライアント)の生きる物語が変化していく。現実が、他者との対話や関係性からつくられていくとする社会構成主義とも関連の深い洞察が多かった。

きよ@kiyomune2025年12月29日読み終わったなんだか対人関係で嫌な思いをすることが多く、しんどかった時に目についた本。 基本的に、職場に配置されるカウンセラーに対して、胡散臭さを感じることが多い一方、恐ろしく観察眼のある人に見透かされてヒヤヒヤしたこともあり、いずれにせよ、彼らに対して警戒心が過剰にあるという自覚があったのだが、まさかなぜ彼らを胡散臭く感じてしまうのか、冒頭でいきなり丁寧に解きほぐしてもらえるとは思いもよらず、面白い読みはじめだった。 この本を読むことによって、私が切に求めているのは冒険としてのカウンセリングであり、他者と別れて物語を終わらすことができない己を垣間見ることととなり、少ししんどさがあった。 ひとりでなんでもできる!という自負が招く歪みのようなものを自覚しながら、依存ができないことが、自立できないことだという自覚は全くなかったことに気づかされたことも、なかなかしんどかった。 けれど、ずっと軸のずれた我慢や悩みでやり過ごしていたことがわかったのは、大きいと思う。 ありがたい本だった。

きよ@kiyomune2025年12月29日読み終わったなんだか対人関係で嫌な思いをすることが多く、しんどかった時に目についた本。 基本的に、職場に配置されるカウンセラーに対して、胡散臭さを感じることが多い一方、恐ろしく観察眼のある人に見透かされてヒヤヒヤしたこともあり、いずれにせよ、彼らに対して警戒心が過剰にあるという自覚があったのだが、まさかなぜ彼らを胡散臭く感じてしまうのか、冒頭でいきなり丁寧に解きほぐしてもらえるとは思いもよらず、面白い読みはじめだった。 この本を読むことによって、私が切に求めているのは冒険としてのカウンセリングであり、他者と別れて物語を終わらすことができない己を垣間見ることととなり、少ししんどさがあった。 ひとりでなんでもできる!という自負が招く歪みのようなものを自覚しながら、依存ができないことが、自立できないことだという自覚は全くなかったことに気づかされたことも、なかなかしんどかった。 けれど、ずっと軸のずれた我慢や悩みでやり過ごしていたことがわかったのは、大きいと思う。 ありがたい本だった。

まっつ@mattus_1232025年12月29日読み終わったこれまでの人生経験を通して身につけた心の持ち方で"生存"することはできても、"実存"することに限界を感じれば、それはカウンセリング案件なんだというのは目から鱗だった。 カウンセリングへのハードルが下がった気がする。

まっつ@mattus_1232025年12月29日読み終わったこれまでの人生経験を通して身につけた心の持ち方で"生存"することはできても、"実存"することに限界を感じれば、それはカウンセリング案件なんだというのは目から鱗だった。 カウンセリングへのハードルが下がった気がする。 Hoshiduru@lilimoe2025年12月28日読んでるいったん中断整理されていてとても良い本だと思う。痒い所に手が届く感じもあり。ただ、就職が決まり、現実的な方向に私自身が向かおうとして不安定な時に「冒険的なカウンセリング」の話を読むのはかなり危険だとカウンセラーと意見が一致し、中断。 (自分の傷を掘り返して働けなくなるのが一番厄介なので)

Hoshiduru@lilimoe2025年12月28日読んでるいったん中断整理されていてとても良い本だと思う。痒い所に手が届く感じもあり。ただ、就職が決まり、現実的な方向に私自身が向かおうとして不安定な時に「冒険的なカウンセリング」の話を読むのはかなり危険だとカウンセラーと意見が一致し、中断。 (自分の傷を掘り返して働けなくなるのが一番厄介なので)

雨晴文庫@amehare_bunko20232025年12月25日読み終わったまた読みたい突き刺さる言葉や、読んでいて鼓動が速くなる場面もあった。 これまでぼんやりしていた自分の課題がはっきりして、セルフカウンセリング的な効果もある。 読んでいるわたしは一人だけれど、著者や文中に出てくるユーザーと共にあるような気持ちにもなる。 また読み返したいし、参考文献も読みたいものが盛り沢山。

雨晴文庫@amehare_bunko20232025年12月25日読み終わったまた読みたい突き刺さる言葉や、読んでいて鼓動が速くなる場面もあった。 これまでぼんやりしていた自分の課題がはっきりして、セルフカウンセリング的な効果もある。 読んでいるわたしは一人だけれど、著者や文中に出てくるユーザーと共にあるような気持ちにもなる。 また読み返したいし、参考文献も読みたいものが盛り沢山。

ふるえ@furu_furu2025年12月23日読んでるカウンセリングの歴史や、学派、実際の事例を見つつ周縁を理解していく過程が面白い。呪術的なものや、オカルト的なものも、科学に照らせば確かに眉唾物ではあるけれど本人や周りの人たちの心が楽になるのであれば十分に効果的なものではあると思う。良くも悪くも。 読みつつ、カウンセラーの方が相談されるときに何が問題でどう対処するのが適切かを推理する、みたいなことが書かれていて、これまで周りの人から何か愚痴や相談を聞いたとき、目の前の人を肯定したくてその理由を外在化してきたけれど、本当にそれは適切だったのだろうかと思う。自分の癖なのかもしれない。

ふるえ@furu_furu2025年12月23日読んでるカウンセリングの歴史や、学派、実際の事例を見つつ周縁を理解していく過程が面白い。呪術的なものや、オカルト的なものも、科学に照らせば確かに眉唾物ではあるけれど本人や周りの人たちの心が楽になるのであれば十分に効果的なものではあると思う。良くも悪くも。 読みつつ、カウンセラーの方が相談されるときに何が問題でどう対処するのが適切かを推理する、みたいなことが書かれていて、これまで周りの人から何か愚痴や相談を聞いたとき、目の前の人を肯定したくてその理由を外在化してきたけれど、本当にそれは適切だったのだろうかと思う。自分の癖なのかもしれない。

Hoshiduru@lilimoe2025年12月21日読み始めた借りてきた友達が本気で勧めたいらしく貸してくれた。 私は長年のユーザーかつ臨床心理の知識も一定度あるので、どうだろうかと思っているが、もし読んで良かったと思ったら、家族のために買おうかなと検討している

Hoshiduru@lilimoe2025年12月21日読み始めた借りてきた友達が本気で勧めたいらしく貸してくれた。 私は長年のユーザーかつ臨床心理の知識も一定度あるので、どうだろうかと思っているが、もし読んで良かったと思ったら、家族のために買おうかなと検討している つばめ@swallow32025年12月20日読み終わったここ何年かなんとなくモヤモヤしてたのは、自分の人生の転機だとどこか感じていたかもしれないと思った。 冒険としてのカウンセリング受けてみたい。 "心とは自己と世界の中間にあり、その二つのあいだを調整する装置です。" "心が変化するための土台になるのは理解です。" "カウンセリングとは何か。それは生活を回復するための科学的営みでもあり、人生のある時期を過去にするための文学的営みでもある。" "カウンセリングとは、近代の根源的なさみしさの中で、人が可能な限り、正直に、率直に、ほんとうの話をすることを試み続ける場所である。"

つばめ@swallow32025年12月20日読み終わったここ何年かなんとなくモヤモヤしてたのは、自分の人生の転機だとどこか感じていたかもしれないと思った。 冒険としてのカウンセリング受けてみたい。 "心とは自己と世界の中間にあり、その二つのあいだを調整する装置です。" "心が変化するための土台になるのは理解です。" "カウンセリングとは何か。それは生活を回復するための科学的営みでもあり、人生のある時期を過去にするための文学的営みでもある。" "カウンセリングとは、近代の根源的なさみしさの中で、人が可能な限り、正直に、率直に、ほんとうの話をすることを試み続ける場所である。"

かのうさん@readskanokanon2025年12月19日読み終わったすごい本に出会ってしまったよ。 まさかここで、ホビットの冒険を読んだ後の感覚を味わうことになるとは。 まるで、そう。ファンタジー小説を読み終わったよう。 カウンセリングというものをこんなにわかりやすく書いてくれた文章を読んだのは初めてで、だけどなぜだか読むのにすごく時間がかかったな。 うん。なぜだかって言ったけど私さ、ユーザーの気持ちがすごく伝わってきてこの本を読むの苦しかったんだわ。 誰だって壊れないまでも色々あって、戦ってるんだよな、日々。カウンセリングに行かないまでも。 自分の物語を自分で終わらせるというところで、藤井風さんの死ぬのがいいわっていう歌を思い出した。あれは紅白で歌って叩かれていた歌だけど、もしかしたら小さく自分自身を殺して(死んで)、次に行こうという歌じゃなかったか。恋愛の歌だけどね。 あと、心を柔軟に。自分の心の中を常にクルクル泳いでいたいなとも思った。 そのためには、、、。 ふふ。そのヒント、自分一人で出来そうだなぁってことも沢山いただけた本でした。 自分の中に文学がある(そういったニュアンスのこと)をおっしゃられてて、ああ、心地いいなとも思いました。

かのうさん@readskanokanon2025年12月19日読み終わったすごい本に出会ってしまったよ。 まさかここで、ホビットの冒険を読んだ後の感覚を味わうことになるとは。 まるで、そう。ファンタジー小説を読み終わったよう。 カウンセリングというものをこんなにわかりやすく書いてくれた文章を読んだのは初めてで、だけどなぜだか読むのにすごく時間がかかったな。 うん。なぜだかって言ったけど私さ、ユーザーの気持ちがすごく伝わってきてこの本を読むの苦しかったんだわ。 誰だって壊れないまでも色々あって、戦ってるんだよな、日々。カウンセリングに行かないまでも。 自分の物語を自分で終わらせるというところで、藤井風さんの死ぬのがいいわっていう歌を思い出した。あれは紅白で歌って叩かれていた歌だけど、もしかしたら小さく自分自身を殺して(死んで)、次に行こうという歌じゃなかったか。恋愛の歌だけどね。 あと、心を柔軟に。自分の心の中を常にクルクル泳いでいたいなとも思った。 そのためには、、、。 ふふ。そのヒント、自分一人で出来そうだなぁってことも沢山いただけた本でした。 自分の中に文学がある(そういったニュアンスのこと)をおっしゃられてて、ああ、心地いいなとも思いました。

オケ山@okeyama2025年12月17日とても平易な文章で読みやすく、理解しやすかった。 ウン十年も前に心理学科を卒業したものの、自分はカウンセラーには向いていないとあきらめ、これまで全く関係のない仕事をしてきた。 今になってなんとなく、この本を読んでみたくなった。 カウンセラーはやっぱりできそうにないけど、人の心の変化する様はほんと興味深い。 あーもっと学生時代にちゃんと勉強すればよかったなぁ。

オケ山@okeyama2025年12月17日とても平易な文章で読みやすく、理解しやすかった。 ウン十年も前に心理学科を卒業したものの、自分はカウンセラーには向いていないとあきらめ、これまで全く関係のない仕事をしてきた。 今になってなんとなく、この本を読んでみたくなった。 カウンセラーはやっぱりできそうにないけど、人の心の変化する様はほんと興味深い。 あーもっと学生時代にちゃんと勉強すればよかったなぁ。

てら@teranbit102025年12月17日読み終わった無形かつ不可視な心の話をここまで丁寧に分かりやすく納得する形で文章化してあることが何よりも凄い。生存と実存の観点が目から鱗すぎた。これからも生き延びるで〜

てら@teranbit102025年12月17日読み終わった無形かつ不可視な心の話をここまで丁寧に分かりやすく納得する形で文章化してあることが何よりも凄い。生存と実存の観点が目から鱗すぎた。これからも生き延びるで〜

- barna-etsu@barba-etsu2025年12月14日読み終わった世間一般的な問いに対して解を示している本書。その解を説明するプロセスにはこころをありのままに曝け出し、人が社会的に形成された思い込み、家族等近い関係の中で常に演じてきた役割りの中で健全な対応ができなかった箇所を表に出して第三者視点で観る点を含んでいる。 作者がカウンセラーの視点でクライアントの心を見ている記述を読む時、それは自分自身の心を第三者視点で観ることでもあり、多かれ少なかれたくさんな人が関係する部分があると思った。だからこの本を読む作業自体がある種自分の心を癒し、苦しい状況を第三者的視点で観る方法も伝授してくれる気がする(もちろんプロのサポートが必要な時は必要) 人間関係が機能していない時、複雑な要素が絡み合いつつ、整理しする中で今までほどの密度で関係を持たない、という選択をすることもある。喪失感もあるけど、そういった寂しさや痛みは心が前に進んでいる、と見守っているセラピストの視点に救われる。

- citizen_one@citizen_one2025年12月13日読み終わった本そのものにいろいろ工夫が凝らされていると思う。 コラムはグレーの背景、カウンセリングの実践は上部に線が入っている。文体を変えたり、強調したり。わかりやすく、というのを念頭に書かれていることが伝わった。 ただ文章をツラツラと書くだけでなく、視覚的にも変化をつけていて、読者を飽きさせないよう配慮していると感じる。これは編集さんのアイデアなのだろうか。 著者の語りは優しくて、本全体が思ったよりかなり小説チックだった。私は面白かったけど、他の人はどう思うのかはよくわからない。こういう書き方は実験的でなんか新しいなと思わせる。 著者の語りは村上春樹+河合隼雄みたいな感じ。かなり強く影響を受けているのだろうな、とカウンセリングの話から感じた。河合・村上対談本で語られてることと内容は似てるような気がする。 長い本だったけど面白く読めた。

- おさんぽ@yktnsm02142025年12月11日買った読み終わった東畑先生の本は本当に読みやすく、理解が進んだ。人はそれぞれの物語を生きている。別れを生き延び、また新たな物語を生きていく。生きることの困難さと、それを生き延びてゆく人間の逞しさも感じた。対人支援の仕事をする身としては繰り返し開きたい一冊。

イロハ@iroha_mellow2025年12月8日読み終わったカウンセリングとは何か、というシンプルな問いに、ここまで丁寧に応えてくれるか…!と唸るような一冊 歴史的な経緯や、類似のアプローチとの比較から全体を眺め、具体的な事例を以て表題の問いにせまっていく 全体的に読みやすく、各パートの注釈の細やかさには感動を覚えたほど(ただ出典を示すだけではなく、+αの情報や簡単な解説が記されている。やさしさ…)。 今は社会情勢上、作戦会議としてのカウンセリング(眠れない、会社に行けないなどの今直面している問題にアプローチするカウンセリング)が主流だというが、思考のクセとその根源を辿る、冒険としてのカウンセリングが今後どんどん重要になっていくのではないかとぼんやり思う カウンセリングに興味を持ったけれど、金銭的に気軽に受けられないのが歯がゆい…

イロハ@iroha_mellow2025年12月8日読み終わったカウンセリングとは何か、というシンプルな問いに、ここまで丁寧に応えてくれるか…!と唸るような一冊 歴史的な経緯や、類似のアプローチとの比較から全体を眺め、具体的な事例を以て表題の問いにせまっていく 全体的に読みやすく、各パートの注釈の細やかさには感動を覚えたほど(ただ出典を示すだけではなく、+αの情報や簡単な解説が記されている。やさしさ…)。 今は社会情勢上、作戦会議としてのカウンセリング(眠れない、会社に行けないなどの今直面している問題にアプローチするカウンセリング)が主流だというが、思考のクセとその根源を辿る、冒険としてのカウンセリングが今後どんどん重要になっていくのではないかとぼんやり思う カウンセリングに興味を持ったけれど、金銭的に気軽に受けられないのが歯がゆい…

- papu@papu4452025年12月8日読んでる読むのを躊躇っていたが、必要が生じて読むことに。いい意味でタイトルに裏切られ、おもしろい。 カウンセリングとは何かを俯瞰的に整理してくれ(実際に昔大学でその入口を覗いた時には、もっと狭い範囲での話←いわゆる個別の流派に限られる概論 を聞かされるのみ だったように思う)、事例を通じてカウンセリングで何が行われるのかを丁寧に見せてもらえる。まだ読了していないが、読んでよかった。

- Mitsu@Kuromitsutoh2025年12月5日読み終わった知らない世界を知る人が何を思い、その思いはどこからやってくるのか。心の中はその人自身にしか分からないし、他者が介入するのってどうやるのだろう。以前から気になっていたこれらの問いへの答えを求めて手に取った話題の本。 すごかった。カウンセリングの現場で行われているやり取りの事例が生々しく記されている。特に4章のハルカさんの例は、人の心はこんなにも鎧のように硬くなるもので、一方で変化させられるものなのだと興味深く読んだ。人の心を動かすための手法が、多くの臨床での積み重ねによってちゃんと確立されているのだなというのも頼もしく思った。 未だ私はカウンセリングのお世話になったことはないが、この先いつか人生が行き詰まった時にカウンセリングという選択肢があると知れたことは、生きる上での安心材料になった。

- せら@sera_4962025年12月4日読んでるめちゃくちゃ面白い。 カウンセリングの原論を語るために歴史の流れや比較を駆使して各論を整理していく。 その整理整頓の気持ちよさと、実際のカウンセリング現場で行われている処理フローが照合されることで現実味を帯び頭にすっと入ってくる。

トラ@Toreads12342025年12月4日凄い本。悩むことがあったら、流し読みして、関連しそうな参考文献読んでいきたい。そういう事典的な使い方もできるし、この本の内容自体も面白い。勇気が人を進ませる。

トラ@Toreads12342025年12月4日凄い本。悩むことがあったら、流し読みして、関連しそうな参考文献読んでいきたい。そういう事典的な使い方もできるし、この本の内容自体も面白い。勇気が人を進ませる。 miki@53xxmk2025年11月30日買った読み終わった十人十色, 心理学の本を読み終わると必ず頭に浮かぶこの言葉 人はそれぞれ考えも性格も好みも違う だからこそ悩みも想いも違っていて 解決方法も人それぞれ 正解も答えもないグレーなことに対しては 現在の世の中では扱うには難しく 宙ぶらりんな状態に陥りやすいのかなと思う どうしても答えが欲しくなってしまう。 カテゴライズしてしまいたくなる。 そもそも「理解する」の意味が 時代の変化とともに異なってきているのかなとさえ思う “ 理解とはただわかるのではなく受け入れること” 東畑さんの本を読めば読むほどにそう感じ取る 少なくとも今の私にとっては 日々仕事でもカウンセリングをする職のため 導きみたいなものがあるかなと思って読んだけれど 結果としては道筋よりも 限られた時間の中でどう立ち振る舞うのか ある程度の流れは必要だけども 初めてパズルのピースがはめていく、つなげていく、 あの感覚に似ている 手探りさが大事なのかもしれない

miki@53xxmk2025年11月30日買った読み終わった十人十色, 心理学の本を読み終わると必ず頭に浮かぶこの言葉 人はそれぞれ考えも性格も好みも違う だからこそ悩みも想いも違っていて 解決方法も人それぞれ 正解も答えもないグレーなことに対しては 現在の世の中では扱うには難しく 宙ぶらりんな状態に陥りやすいのかなと思う どうしても答えが欲しくなってしまう。 カテゴライズしてしまいたくなる。 そもそも「理解する」の意味が 時代の変化とともに異なってきているのかなとさえ思う “ 理解とはただわかるのではなく受け入れること” 東畑さんの本を読めば読むほどにそう感じ取る 少なくとも今の私にとっては 日々仕事でもカウンセリングをする職のため 導きみたいなものがあるかなと思って読んだけれど 結果としては道筋よりも 限られた時間の中でどう立ち振る舞うのか ある程度の流れは必要だけども 初めてパズルのピースがはめていく、つなげていく、 あの感覚に似ている 手探りさが大事なのかもしれない

葉@leaf_litter2025年11月17日読み始めた積読している本をようやく、まえがきからおもしろい。言葉選びが愉快、まだp55だけどもしかして…この本でカウンセリングの全てがわかってしまうのか…と震えて読み進める。

葉@leaf_litter2025年11月17日読み始めた積読している本をようやく、まえがきからおもしろい。言葉選びが愉快、まだp55だけどもしかして…この本でカウンセリングの全てがわかってしまうのか…と震えて読み進める。

ロッタ@rotta_yomu2025年11月16日読みたい「変化していくこと、ときどき死んで、新しく生まれ直すこと」 そうか、わたしにはこれが足りなかったんだと膝をうつおもい。いつまでも大事に抱きしめるのではなく捨てるんだ。

ロッタ@rotta_yomu2025年11月16日読みたい「変化していくこと、ときどき死んで、新しく生まれ直すこと」 そうか、わたしにはこれが足りなかったんだと膝をうつおもい。いつまでも大事に抱きしめるのではなく捨てるんだ。

- yk@y_k2025年11月15日読み終わった・カウンセリングが必要なのは心の非常時、 ・まずユーザーを内側ではなく外側から変える(正確な説明ではないかも) ・心をわかることとは、心の置かれている状況、心の動き方を理解すること というのは、自分の経験を振り返っても頷ける いつもなんとなくそうだったということを言語化された感覚だった 大事なのは、新しい物語に会うのではなく、古い物語に別れを告げること 古い物語に気づくこと自体が難しい、こうやって生きていくしかないのかなという諦めと、諦められない自分がいる

kasa@tool2025年11月12日読み終わった「人と人とが話をし続ける。正直に打ち明けることを続ける。ここにあるラディカルな率直さこそが、個人という次元を浮き彫りにし、個人的な文学を可能にする。この近代におけるありふれた、しかし必須の人間的営みが不全に陥ったおきに、カウンセリングは姿を現す。」 ここ読んでて、おかしい人ってさみしい人なんだよってXのポストで見かけたのを思い出した。 こころについて大変勉強になりました。

kasa@tool2025年11月12日読み終わった「人と人とが話をし続ける。正直に打ち明けることを続ける。ここにあるラディカルな率直さこそが、個人という次元を浮き彫りにし、個人的な文学を可能にする。この近代におけるありふれた、しかし必須の人間的営みが不全に陥ったおきに、カウンセリングは姿を現す。」 ここ読んでて、おかしい人ってさみしい人なんだよってXのポストで見かけたのを思い出した。 こころについて大変勉強になりました。

北村有(きたむらゆう)@yuu_uu_2025年11月10日読み終わった重厚だった〜〜!!カウンセリングの何たるかをすべて知れた気になってしまうけど、本編にも書かれているとおり、ユーザーさんごとに千差万別なんだろうし、もっと広く深い世界があるんだろうな。 今の私にはカウンセリングは必要ないと思ってるけど、なにかあってもカウンセリングっていう救済策があるって知れてよかった。

北村有(きたむらゆう)@yuu_uu_2025年11月10日読み終わった重厚だった〜〜!!カウンセリングの何たるかをすべて知れた気になってしまうけど、本編にも書かれているとおり、ユーザーさんごとに千差万別なんだろうし、もっと広く深い世界があるんだろうな。 今の私にはカウンセリングは必要ないと思ってるけど、なにかあってもカウンセリングっていう救済策があるって知れてよかった。

- 本を食べない山羊@goat1234562025年11月7日読み終わったカウンセリングについて、カウンセラーとユーザーはセックスしないけれども心の交流をするというようなことが書いてあって(人に貸したので正確な文面ではない。そしてこの本の中では引用部分)、「人と人とのコミュニケーションにおいてセックスはそういう引き合いに出されるような扱いなの?!」と思ってびっくりした。 今『物語化批判の哲学』を同時に読んでいるのだが、『物語批判の哲学』で、自分自身の物語は「改訂不可能性」があるとされていて、カウンセリングはユーザーが物語をつむぐのにカウンセラーが改訂を加えていく行為なのだな、とこの本を読んで思った。 そうなると、素人が勝手に自分自身の物語をどんどこ作っていくのはかなり危険なことなのかも…。

ブックスエコーロケーション@books-echolocation2025年11月6日新刊入荷@ ブックスエコーロケーションブックスエコーロケーション、11月6日(木)open。11〜19時まで。ご来店お待ちしてます。 東畑開人『カウンセリングとは何か』講談社現代新書 カウンセリングの原理と全貌を明かす。すべての人の心に備わる死と再生のメカニズム。 どうして心は変わるの?

ブックスエコーロケーション@books-echolocation2025年11月6日新刊入荷@ ブックスエコーロケーションブックスエコーロケーション、11月6日(木)open。11〜19時まで。ご来店お待ちしてます。 東畑開人『カウンセリングとは何か』講談社現代新書 カウンセリングの原理と全貌を明かす。すべての人の心に備わる死と再生のメカニズム。 どうして心は変わるの?

万願寺@manganji_2025年11月6日読み終わった東畑さんの非常にわかりやすい書き口で、この分厚い本も一気に読めてしまった。そのためには、この裏にどれだけの慎重さと緻密さと努力があるのかと思うと目眩がした。作戦会議としてのカウンセリングと、冒険としてのカウンセリング、そしてカウンセリングの「終わり」、古い物語を終わること、現在カウンセリングを受けている自分としてはさまざまに思い当たるところがあった。カウンセリングについてここまで一般向けにまとまって書かれた本、かつ、臨床心理学を見渡そうとした本は過去にも中々ないように思われる。帯に今後30年読み継がれる本にしたいとあったが、たしかにそのくらい寿命を持つかもしれない。これだけ臨床もして研究会もして執筆もして、東畑さんてどれだけ体力あるんだ…と思った。

万願寺@manganji_2025年11月6日読み終わった東畑さんの非常にわかりやすい書き口で、この分厚い本も一気に読めてしまった。そのためには、この裏にどれだけの慎重さと緻密さと努力があるのかと思うと目眩がした。作戦会議としてのカウンセリングと、冒険としてのカウンセリング、そしてカウンセリングの「終わり」、古い物語を終わること、現在カウンセリングを受けている自分としてはさまざまに思い当たるところがあった。カウンセリングについてここまで一般向けにまとまって書かれた本、かつ、臨床心理学を見渡そうとした本は過去にも中々ないように思われる。帯に今後30年読み継がれる本にしたいとあったが、たしかにそのくらい寿命を持つかもしれない。これだけ臨床もして研究会もして執筆もして、東畑さんてどれだけ体力あるんだ…と思った。

m@kyri2025年11月6日読み終わった@ 自宅なんて良い本なんだ…! 変化していくこと、ときどき死んで、新しく生まれ直すこと 今までの出会いや別れを思い出して、別れはどれもつらかったけど、だけどそれがあったからこそわたしはあのとき生まれ直したのだということがわかる 泣ける新書ってなかなかないけどこの本は泣ける 最後まで読んで心が洗われたような、そしてものすごい勇気がわいてくる

m@kyri2025年11月6日読み終わった@ 自宅なんて良い本なんだ…! 変化していくこと、ときどき死んで、新しく生まれ直すこと 今までの出会いや別れを思い出して、別れはどれもつらかったけど、だけどそれがあったからこそわたしはあのとき生まれ直したのだということがわかる 泣ける新書ってなかなかないけどこの本は泣ける 最後まで読んで心が洗われたような、そしてものすごい勇気がわいてくる

かず@kazu-m2025年11月5日買った読み終わったカウンセリングというキーワードに興味がある人なら絶対面白い内容だと思う。 読んでる途中でスクールカウンセリングを受けたことがあるってことを思い出した。3章の作戦会議としてのカウンセリングに近いもので確かに次のステップに進めたので、良いカウンセラーさんだったんだなと思った。

かず@kazu-m2025年11月5日買った読み終わったカウンセリングというキーワードに興味がある人なら絶対面白い内容だと思う。 読んでる途中でスクールカウンセリングを受けたことがあるってことを思い出した。3章の作戦会議としてのカウンセリングに近いもので確かに次のステップに進めたので、良いカウンセラーさんだったんだなと思った。

Lusna@Estrella2025年11月4日読み終わった「ちゃんと生きるとは、ときどき死んで、その都度新しく生まれることです。僕らの人生には節目節目で『死と再生』が挟み込まれています」 「自己と世界の関係を調整するのは物語です。二つのままならないものの緩衝材として個人的な物語があり、それを生きているのが心です。」 新しい物語を始めるためにも、古い物語をちゃんと終わらせたいと思った。

Lusna@Estrella2025年11月4日読み終わった「ちゃんと生きるとは、ときどき死んで、その都度新しく生まれることです。僕らの人生には節目節目で『死と再生』が挟み込まれています」 「自己と世界の関係を調整するのは物語です。二つのままならないものの緩衝材として個人的な物語があり、それを生きているのが心です。」 新しい物語を始めるためにも、古い物語をちゃんと終わらせたいと思った。

辰巳@divinus-jp2025年11月1日読み終わったおすすめ「カウンセリングとは何か」東畑開人さん 薬剤師の業務で「薬歴」というものがあります。カルテのような記録です。その記録をつける基本は「SOAPで書く」という事があります。詳細は書かないのですが、「Subjective(主観的情報)」「Objective(客観的情報)」「Assessment(評価)」「Plan(計画)」に沿って記録していくのです。 そのやり方と、どこかアプローチの仕方がとても似ているところと、むしろ、心の評価をどうするかというところでは全く違うという事でおもしろく読みました。 占いと医療という地続きのところをウロウロしている私にとって参考になる本。帯にあるようにこれ30年読み続けられるかもしれません。 この本と表紙がキャッチーな信田さよ子さんの「カウンセラーは何を見ているか」を比較するのもおもしろいと思う おすすめ

辰巳@divinus-jp2025年11月1日読み終わったおすすめ「カウンセリングとは何か」東畑開人さん 薬剤師の業務で「薬歴」というものがあります。カルテのような記録です。その記録をつける基本は「SOAPで書く」という事があります。詳細は書かないのですが、「Subjective(主観的情報)」「Objective(客観的情報)」「Assessment(評価)」「Plan(計画)」に沿って記録していくのです。 そのやり方と、どこかアプローチの仕方がとても似ているところと、むしろ、心の評価をどうするかというところでは全く違うという事でおもしろく読みました。 占いと医療という地続きのところをウロウロしている私にとって参考になる本。帯にあるようにこれ30年読み続けられるかもしれません。 この本と表紙がキャッチーな信田さよ子さんの「カウンセラーは何を見ているか」を比較するのもおもしろいと思う おすすめ

やーはち@ya-hachi2025年10月29日読み終わった生活を建て直す「生存」としてのカウンセリングと、自分の物語を生き直す文学的な「実存」としてのカウンセリング。一見つかみどころのない、カウンセリングの実体に迫る本。

やーはち@ya-hachi2025年10月29日読み終わった生活を建て直す「生存」としてのカウンセリングと、自分の物語を生き直す文学的な「実存」としてのカウンセリング。一見つかみどころのない、カウンセリングの実体に迫る本。

さかもとあゆみ@yumbo25102025年10月27日読み終わった第4章と第5章は、一気に読んだ。精神分析的な心理療法というか、転移を取り扱うセラピーって、消費カロリーというか費やすエネルギーが高いよなぁ。人間関係って全部パターンでできている気もするし、どんな関数の人と出会うかで、少しずつ変化していく気もする。

さかもとあゆみ@yumbo25102025年10月27日読み終わった第4章と第5章は、一気に読んだ。精神分析的な心理療法というか、転移を取り扱うセラピーって、消費カロリーというか費やすエネルギーが高いよなぁ。人間関係って全部パターンでできている気もするし、どんな関数の人と出会うかで、少しずつ変化していく気もする。

駄駄野@enmr3102025年10月27日読み終わった読みやすくて、3日ほどで読み終わった。 この時代特有の病かもしれないけど、近しい人にでさえも(近しい存在だからこそ)共有できない寂しさというのを、皆個々に抱えていて、今や一億総寂しい社会になってる気がする。皆が皆、周囲を疑って、孤独を深めている。(私もその一人だという自覚はある。)だからこそ、カウンセラーという職業の人が必要になっているのだろうけど。優しさが欲しいね。

駄駄野@enmr3102025年10月27日読み終わった読みやすくて、3日ほどで読み終わった。 この時代特有の病かもしれないけど、近しい人にでさえも(近しい存在だからこそ)共有できない寂しさというのを、皆個々に抱えていて、今や一億総寂しい社会になってる気がする。皆が皆、周囲を疑って、孤独を深めている。(私もその一人だという自覚はある。)だからこそ、カウンセラーという職業の人が必要になっているのだろうけど。優しさが欲しいね。

miura@musa7202025年10月24日読み終わったこういう風にカウンセリングでは心をとらえているのかと興味深かったです(p174の図) 事例で出ていたハルカさんの爆風は読んでいて僕も衝撃でした。 贅沢と言われそうだけど自分を知るためにカウセンリングを受けたほうがいいかもとも

miura@musa7202025年10月24日読み終わったこういう風にカウンセリングでは心をとらえているのかと興味深かったです(p174の図) 事例で出ていたハルカさんの爆風は読んでいて僕も衝撃でした。 贅沢と言われそうだけど自分を知るためにカウセンリングを受けたほうがいいかもとも

ポチ@takupochi_19932025年10月23日読み終わった今年の2月からカウンセリングを受けている。いつ終わるかは分からないが、私も変わりたいと思った。私にとってのカウンセリングとは何だったのかはその時に分かるのだろう。 最近、旧エヴァの劇場版が再上映していたので見た。この時から庵野さんは葛藤してたんだと思った。

ポチ@takupochi_19932025年10月23日読み終わった今年の2月からカウンセリングを受けている。いつ終わるかは分からないが、私も変わりたいと思った。私にとってのカウンセリングとは何だったのかはその時に分かるのだろう。 最近、旧エヴァの劇場版が再上映していたので見た。この時から庵野さんは葛藤してたんだと思った。

mikata@arhg_mkt2025年10月19日読み終わった読み応えあった。カウンセリングを受けてみようと思ってて、いろいろ探していたけれど、そもそもカウンセリングを受けることで、私はどうなりたいのかを改めて考えられた気がする。読み切るのに時間かかってしまったけれど、読めてよかった。

mikata@arhg_mkt2025年10月19日読み終わった読み応えあった。カウンセリングを受けてみようと思ってて、いろいろ探していたけれど、そもそもカウンセリングを受けることで、私はどうなりたいのかを改めて考えられた気がする。読み切るのに時間かかってしまったけれど、読めてよかった。

波@kasa_292025年10月19日読み終わったインテーク面接を終え、いよいよ本当のカウンセリングに入ろうとしている今に読んだ。 「人間は物語の不在に耐えられない」。 私は私の実存を取り戻すため?古い物語を終わらせて新しい物語を生きるため?にカウンセリングに通おうと思う。

波@kasa_292025年10月19日読み終わったインテーク面接を終え、いよいよ本当のカウンセリングに入ろうとしている今に読んだ。 「人間は物語の不在に耐えられない」。 私は私の実存を取り戻すため?古い物語を終わらせて新しい物語を生きるため?にカウンセリングに通おうと思う。

朝胡@asahisa222025年10月15日読み終わった@ 自宅新書の形にぎゅっと詰め込まれた叡智だった。 鬱病になって寛解していった過去を思い出しながら読むのは、苦しくて怖かったけれど、同時に振り返ることで救われるような読書だった。 おかげで気付けたよ。 今の私は思ったより疲れていて、作戦会議が必要な状態だったんだね。 この本を読んで、カウンセリングに行くかどうかを決めようとしていた。でもその前にまず、自分で自分に向き合ってみようと、前向きに思うことができた。 ふしぎだけれど、この本を読むことさえも、ひとつのカウンセリングだったのかもしれない。

朝胡@asahisa222025年10月15日読み終わった@ 自宅新書の形にぎゅっと詰め込まれた叡智だった。 鬱病になって寛解していった過去を思い出しながら読むのは、苦しくて怖かったけれど、同時に振り返ることで救われるような読書だった。 おかげで気付けたよ。 今の私は思ったより疲れていて、作戦会議が必要な状態だったんだね。 この本を読んで、カウンセリングに行くかどうかを決めようとしていた。でもその前にまず、自分で自分に向き合ってみようと、前向きに思うことができた。 ふしぎだけれど、この本を読むことさえも、ひとつのカウンセリングだったのかもしれない。

いま@mayonakayom222025年10月14日読み終わった新書でこのボリューム。 生存と実存、生活と人生。 東畑さんのナビゲートでカウンセリングというふしぎの国を旅してたどり着く終着点までに繰り返される、カウンセリングとは何だったのか、という問い。 終わりまで読み通した今、「生成と消滅の精神史」をまた読み返したくなった。

いま@mayonakayom222025年10月14日読み終わった新書でこのボリューム。 生存と実存、生活と人生。 東畑さんのナビゲートでカウンセリングというふしぎの国を旅してたどり着く終着点までに繰り返される、カウンセリングとは何だったのか、という問い。 終わりまで読み通した今、「生成と消滅の精神史」をまた読み返したくなった。

朝胡@asahisa222025年10月13日読んでる@ 自宅4章を読んでいると、鬱病の記憶が思い起こされて、怖くなる。今、カウンセリングに行くかどうかを考えてるのもあって、すごく、両手を握りしめるような気持ちでゆっくり、噛み締めるように読んでいる。 恐ろしいけれど、私のための読書なんだよ。

朝胡@asahisa222025年10月13日読んでる@ 自宅4章を読んでいると、鬱病の記憶が思い起こされて、怖くなる。今、カウンセリングに行くかどうかを考えてるのもあって、すごく、両手を握りしめるような気持ちでゆっくり、噛み締めるように読んでいる。 恐ろしいけれど、私のための読書なんだよ。

mio@y_________io2025年10月13日読み終わった本を読む時マーカーや付箋を使わない派だったが、これで覆された。マーカーで線引いて後から見返して自分に響く本にしたいと思った。 カウンセリングの過去ユーザーだから、この本を読みながら当時のことを思い出して泣いたり、先生がしてくれていたことの節々を理解したりしながら読んだ。家で読んでいてよかった。本当に涙が止まらなかったので。 ユーザーからしたら「ただ話を聞いてもらうこと」が安心するし、第一歩を踏み出してみようと勇気が出る。冒険としてのカウンセリングで求められたいカウンセラーの姿勢とはミヒャエル=エンデの「モモ」のようなものなんだろうか。 「終わった後に、思い出す」のはまさにこの読んでいる時間で、その頃のジャーナリングノートを読み返したくなった。

mio@y_________io2025年10月13日読み終わった本を読む時マーカーや付箋を使わない派だったが、これで覆された。マーカーで線引いて後から見返して自分に響く本にしたいと思った。 カウンセリングの過去ユーザーだから、この本を読みながら当時のことを思い出して泣いたり、先生がしてくれていたことの節々を理解したりしながら読んだ。家で読んでいてよかった。本当に涙が止まらなかったので。 ユーザーからしたら「ただ話を聞いてもらうこと」が安心するし、第一歩を踏み出してみようと勇気が出る。冒険としてのカウンセリングで求められたいカウンセラーの姿勢とはミヒャエル=エンデの「モモ」のようなものなんだろうか。 「終わった後に、思い出す」のはまさにこの読んでいる時間で、その頃のジャーナリングノートを読み返したくなった。

朝胡@asahisa222025年10月13日読んでる@ 電車3章、作戦会議としてのカウンセリングまで読んだ。 実は、p.181まで読み進めたところで、急に怖くなって中断していた。『「死にたい」に現場で向き合う』に寄り道したり、希死念慮も噴き出したりしたところから察するに、疲れが溜まっている状態で、自分の鬱病の経験を思い起こすのが危ういと感じたのだろう。 この本での「からだ」の反応といったところか。こういった感覚は侮れない。 希死念慮を一度吐き出し、色々考え、カウンセリングに向き合う気持ちを固めたからこそ、読み進められた。この本を読んで、カウンセリングを受けに行くかどうかを真剣に考えて選びたい。

朝胡@asahisa222025年10月13日読んでる@ 電車3章、作戦会議としてのカウンセリングまで読んだ。 実は、p.181まで読み進めたところで、急に怖くなって中断していた。『「死にたい」に現場で向き合う』に寄り道したり、希死念慮も噴き出したりしたところから察するに、疲れが溜まっている状態で、自分の鬱病の経験を思い起こすのが危ういと感じたのだろう。 この本での「からだ」の反応といったところか。こういった感覚は侮れない。 希死念慮を一度吐き出し、色々考え、カウンセリングに向き合う気持ちを固めたからこそ、読み進められた。この本を読んで、カウンセリングを受けに行くかどうかを真剣に考えて選びたい。

euy@euy2025年10月11日読み終わった小説みたいな、大きな物語をくぐりぬけてきた感じの読後感。分厚いけど読みやすくてスラスラ読めた。最後に「勇気」の話で終わってるのが感動した。ところどころ自分の人生のできごとに重ねて読んでしまった。 しかし遺言書でこんなに人が傷つくことがあるのか…。

euy@euy2025年10月11日読み終わった小説みたいな、大きな物語をくぐりぬけてきた感じの読後感。分厚いけど読みやすくてスラスラ読めた。最後に「勇気」の話で終わってるのが感動した。ところどころ自分の人生のできごとに重ねて読んでしまった。 しかし遺言書でこんなに人が傷つくことがあるのか…。

高尾清貴@kiyotakao2025年10月11日読み終わったいやあ、すごくよかった。 僕は東畑さんのカウンセリングのユーザーになったことはないけど、あとがきのこの結びはとてもよかった。 「ユーザーから学んだことによって、この本はできました。ここに深く感謝します。」

高尾清貴@kiyotakao2025年10月11日読み終わったいやあ、すごくよかった。 僕は東畑さんのカウンセリングのユーザーになったことはないけど、あとがきのこの結びはとてもよかった。 「ユーザーから学んだことによって、この本はできました。ここに深く感謝します。」

- 糸太@itota-tboyt52025年10月10日読み終わった生きていくうえで必要なこと。これまで沢山学んできたはずなのに、こと心の扱いについて、すっぽり抜け落ちていることに気がつかされた。 必要なかったと言えばそうなのかもしれない。でも、だから知らなくても良い、というわけでは決してない。むしろ知っていればよかったなと、それこそ心から思った。 何が変わったわけでもないだろう。でも「自分」って思ってるほど絶対的ではないよ、と気づけているだけでも、すこし楽な気持ちになる。 正しく向き合うためには他人が必要不可欠。それもカウンセラーのような赤の他人の方が適しているのも納得。 とくに今、私に「破局」の予感があるわけでもない。でも、なにかの折に立ち止まれる場所があり、「変化」を促せる多くの専門知が揃っていると知っておくことは、生きていくうえで何より心強い。

リバリバー@riverriver2025年10月9日読み終わったこの本そのものが、生存と実存のための冒険を描いた物語でもあった。それは作者の物語でもあり、カウンセリングを受けた名前も知らない人の、そのひと固有の、でも普遍的な物語に触れることでもあった。

リバリバー@riverriver2025年10月9日読み終わったこの本そのものが、生存と実存のための冒険を描いた物語でもあった。それは作者の物語でもあり、カウンセリングを受けた名前も知らない人の、そのひと固有の、でも普遍的な物語に触れることでもあった。

𝚗𝚊𝚝@sapphicalien2025年10月8日読み終わった「心」を物語に生きる文学的なものとしてだけでなく、科学的に測れるものとしても捉えているのが誠実だと思う 『物語化批判の哲学』を読み返したくなった

𝚗𝚊𝚝@sapphicalien2025年10月8日読み終わった「心」を物語に生きる文学的なものとしてだけでなく、科学的に測れるものとしても捉えているのが誠実だと思う 『物語化批判の哲学』を読み返したくなった

もり@molliws2025年10月8日読み終わった新書を読んで泣きそうになったのは初めてです。 自己-心-世界モデルや、5つの介入、生存と実存など、 モデルや分類を使って説明されることで、 自分自身が最近抱えていた問題がクリアになった。 まさに、この一冊を読むこと自体が、 カウンセリングの疑似体験になっているという感覚。 もちろん実際のカウンセリングはもっとタフで破局的なものであるのだけど(それはハルカさんの章でよくわかる)、カウンセリングとは何かについて読んで考えている内に、自分の心に向き合っている瞬間がある。 新書にしては分厚いので、気軽に人に勧めにくいのが難点だけど、さすが東畑さんの文章は読みやすいので大丈夫です。 なんか最近人生に行き詰まっているような感覚がある人には、ぜひ読んでほしい。 答えはないが、地図がある。 この本が売れていることが、ひとつの希望だと思います。

もり@molliws2025年10月8日読み終わった新書を読んで泣きそうになったのは初めてです。 自己-心-世界モデルや、5つの介入、生存と実存など、 モデルや分類を使って説明されることで、 自分自身が最近抱えていた問題がクリアになった。 まさに、この一冊を読むこと自体が、 カウンセリングの疑似体験になっているという感覚。 もちろん実際のカウンセリングはもっとタフで破局的なものであるのだけど(それはハルカさんの章でよくわかる)、カウンセリングとは何かについて読んで考えている内に、自分の心に向き合っている瞬間がある。 新書にしては分厚いので、気軽に人に勧めにくいのが難点だけど、さすが東畑さんの文章は読みやすいので大丈夫です。 なんか最近人生に行き詰まっているような感覚がある人には、ぜひ読んでほしい。 答えはないが、地図がある。 この本が売れていることが、ひとつの希望だと思います。

りんご食べたい@k-masahiro92025年10月4日読み終わったカウンセリングにおける「生存」と「実存」という着目点、「破局」を通した回復など、カウンセリングを体系立ててテクノロジー視点で捉えるとこういう風に理解できるのかということがよく伝わってきた。

りんご食べたい@k-masahiro92025年10月4日読み終わったカウンセリングにおける「生存」と「実存」という着目点、「破局」を通した回復など、カウンセリングを体系立ててテクノロジー視点で捉えるとこういう風に理解できるのかということがよく伝わってきた。

あいこ@cotie2025年9月30日読み終わった圧倒的ユーザー目線で、分厚いのに読みやすく、骨太な名著でした。 ・カウンセリングとは人間が自由な個人になり、そしてそのことで孤独と責任を負うことになった近代の副作用に対処するために生まれてきたテクノロジー。 ・一人ひとりの心は決して文学を手放さないし、遠くには聞こえないような小さな声で物語を語り続けることをやめない。物語のない人に、僕は出会ったことがない。 ・心の変化には科学的な次元もあるい、文学的な次元もある。その両方を生きるのが、人間である。

あいこ@cotie2025年9月30日読み終わった圧倒的ユーザー目線で、分厚いのに読みやすく、骨太な名著でした。 ・カウンセリングとは人間が自由な個人になり、そしてそのことで孤独と責任を負うことになった近代の副作用に対処するために生まれてきたテクノロジー。 ・一人ひとりの心は決して文学を手放さないし、遠くには聞こえないような小さな声で物語を語り続けることをやめない。物語のない人に、僕は出会ったことがない。 ・心の変化には科学的な次元もあるい、文学的な次元もある。その両方を生きるのが、人間である。

朝胡@asahisa222025年9月29日買った読み始めた@ 自宅帯の漠がかわいい。 表紙の黄色い四角が丸くなっている〜〜。栞もありがたいし、かわいい。 本は分厚いし、1ページごとの文量もずっしりしてる!! でも、丁寧に紐解く意思を感じて、興味深く読んでる。

朝胡@asahisa222025年9月29日買った読み始めた@ 自宅帯の漠がかわいい。 表紙の黄色い四角が丸くなっている〜〜。栞もありがたいし、かわいい。 本は分厚いし、1ページごとの文量もずっしりしてる!! でも、丁寧に紐解く意思を感じて、興味深く読んでる。

nessie@nessieayako2025年9月27日買った@ 有隣堂 セレオ八王子店SNSで何度も見かけて気になっていたので買ってみた。カウンセリング、受けたことがあり、その効力を実感してもいるのだが、なにがどう作用したのか理解できてないままだったのでそれを考えるきっかけにもしたい

nessie@nessieayako2025年9月27日買った@ 有隣堂 セレオ八王子店SNSで何度も見かけて気になっていたので買ってみた。カウンセリング、受けたことがあり、その効力を実感してもいるのだが、なにがどう作用したのか理解できてないままだったのでそれを考えるきっかけにもしたい

it_shine@it_shine2025年9月24日読み終わった非常に受け入れがたい困難な現実にぶつかったとき、人間はほとんど無意識のうちに自分の心の形に合うようにその現実をいろいろ変化させ、どうにかしてその現実を受け入れようとする。もうそこで一つの物語を作っているわけです。(小川洋子『物語の役割』ちくまプリマー新書p22) 自己と世界の関係を調整するのは物語です。二つのままならないものの緩衝材として個人的な物語があり、それを生きているのが心です。カウンセリングはこの物語の次元に深く関わる営みでもあったということです。 p416

it_shine@it_shine2025年9月24日読み終わった非常に受け入れがたい困難な現実にぶつかったとき、人間はほとんど無意識のうちに自分の心の形に合うようにその現実をいろいろ変化させ、どうにかしてその現実を受け入れようとする。もうそこで一つの物語を作っているわけです。(小川洋子『物語の役割』ちくまプリマー新書p22) 自己と世界の関係を調整するのは物語です。二つのままならないものの緩衝材として個人的な物語があり、それを生きているのが心です。カウンセリングはこの物語の次元に深く関わる営みでもあったということです。 p416

Ayako@aya_rb2025年9月21日読み始めた@ カフェ第一章終わりまで。一気読みできる鈍器本との噂に違わず、でも入店待ちをしている人もいるのでこのまま長居して読破するわけにも行かず……内容の深さ面白さ、構成の妙もさることながら、著者の文章についページをめくってしまう。

Ayako@aya_rb2025年9月21日読み始めた@ カフェ第一章終わりまで。一気読みできる鈍器本との噂に違わず、でも入店待ちをしている人もいるのでこのまま長居して読破するわけにも行かず……内容の深さ面白さ、構成の妙もさることながら、著者の文章についページをめくってしまう。

it_shine@it_shine2025年9月20日読んでるp157 心が変化するための土台になるのは「理解」です。聞く技術は理解するために存在しているし、理解があるからどこにどのように介入するといいのかが導き出される。優しさだって、理解があるときにのみ、自然に発生するものです。

it_shine@it_shine2025年9月20日読んでるp157 心が変化するための土台になるのは「理解」です。聞く技術は理解するために存在しているし、理解があるからどこにどのように介入するといいのかが導き出される。優しさだって、理解があるときにのみ、自然に発生するものです。

敗荷@sibue_fjodor_2025年9月20日読み終わった「自己ー心ー世界」に対する5つの介入。ぼくはこれに並行して、「生体ー生存ー実存」の回復モデルについても考えなければならない、と思った。カウンセリングのみならず、たとえばリハビリにおいても同じことがいえる。2018年の専門医制度改定によりリハビリ専門医が誕生したことは、生体レベルの回復(手術・治療)と、生活=生存+実存レベルの回復(リハビリ)が、なめらかに連続したものであり、截然と分けられるものではないことが明らかになった証左である。翻って精神医学においても、この3つのレベル、とくに板挟みにあいやすい生存、生き延びること、をいかに取り戻すか、が問われる時代にあるのではないか。 ここでいう生体ー生活ー実存の回復モデルとは、言い換えれば、「生きられるか」ー「いかに生きられるか」ー「いかに生きるか」ということです。

敗荷@sibue_fjodor_2025年9月20日読み終わった「自己ー心ー世界」に対する5つの介入。ぼくはこれに並行して、「生体ー生存ー実存」の回復モデルについても考えなければならない、と思った。カウンセリングのみならず、たとえばリハビリにおいても同じことがいえる。2018年の専門医制度改定によりリハビリ専門医が誕生したことは、生体レベルの回復(手術・治療)と、生活=生存+実存レベルの回復(リハビリ)が、なめらかに連続したものであり、截然と分けられるものではないことが明らかになった証左である。翻って精神医学においても、この3つのレベル、とくに板挟みにあいやすい生存、生き延びること、をいかに取り戻すか、が問われる時代にあるのではないか。 ここでいう生体ー生活ー実存の回復モデルとは、言い換えれば、「生きられるか」ー「いかに生きられるか」ー「いかに生きるか」ということです。

ピノ@pinofort2025年9月20日読み終わった昨年のオンライン講座をフルで受けた上で 発売を待ち望んでいた1冊が遂に読み終わった 圧倒的な没入感、分かりやすく〈カウンセリング〉 の枠組みと歴史を語り、その本質を探っていく まるで擬似的なカウンセリングを受けているような 臨場感があった 再読して何度も読み返したい名著

ピノ@pinofort2025年9月20日読み終わった昨年のオンライン講座をフルで受けた上で 発売を待ち望んでいた1冊が遂に読み終わった 圧倒的な没入感、分かりやすく〈カウンセリング〉 の枠組みと歴史を語り、その本質を探っていく まるで擬似的なカウンセリングを受けているような 臨場感があった 再読して何度も読み返したい名著

いあに@IANI831900年1月1日読み終わった借りてきた一般の人もわかりやすく書かれたカウンセリングの本だなあ〜と、ちょっとだけカウンセリングをかじっているのでそういう感想を持った。400ページ超えるから読むのを躊躇うかもしれないけれど、カウンセリングに興味があったり受けてみようか迷っている時は読むことをおすすめしたい。初学者の私としては、色々気になる参考文献が脚注にたくさん書いてくれていたので読んでみたい。

いあに@IANI831900年1月1日読み終わった借りてきた一般の人もわかりやすく書かれたカウンセリングの本だなあ〜と、ちょっとだけカウンセリングをかじっているのでそういう感想を持った。400ページ超えるから読むのを躊躇うかもしれないけれど、カウンセリングに興味があったり受けてみようか迷っている時は読むことをおすすめしたい。初学者の私としては、色々気になる参考文献が脚注にたくさん書いてくれていたので読んでみたい。