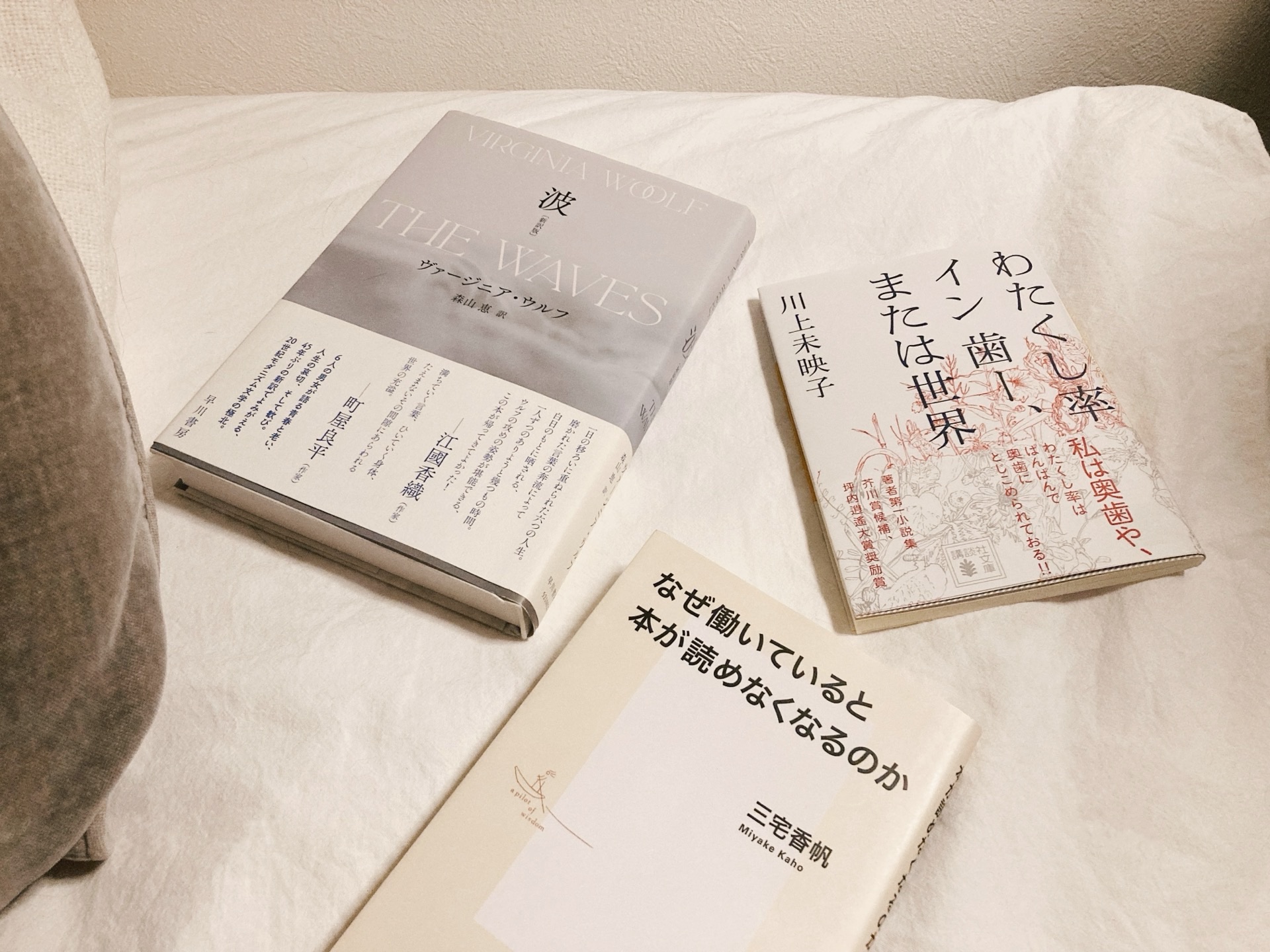

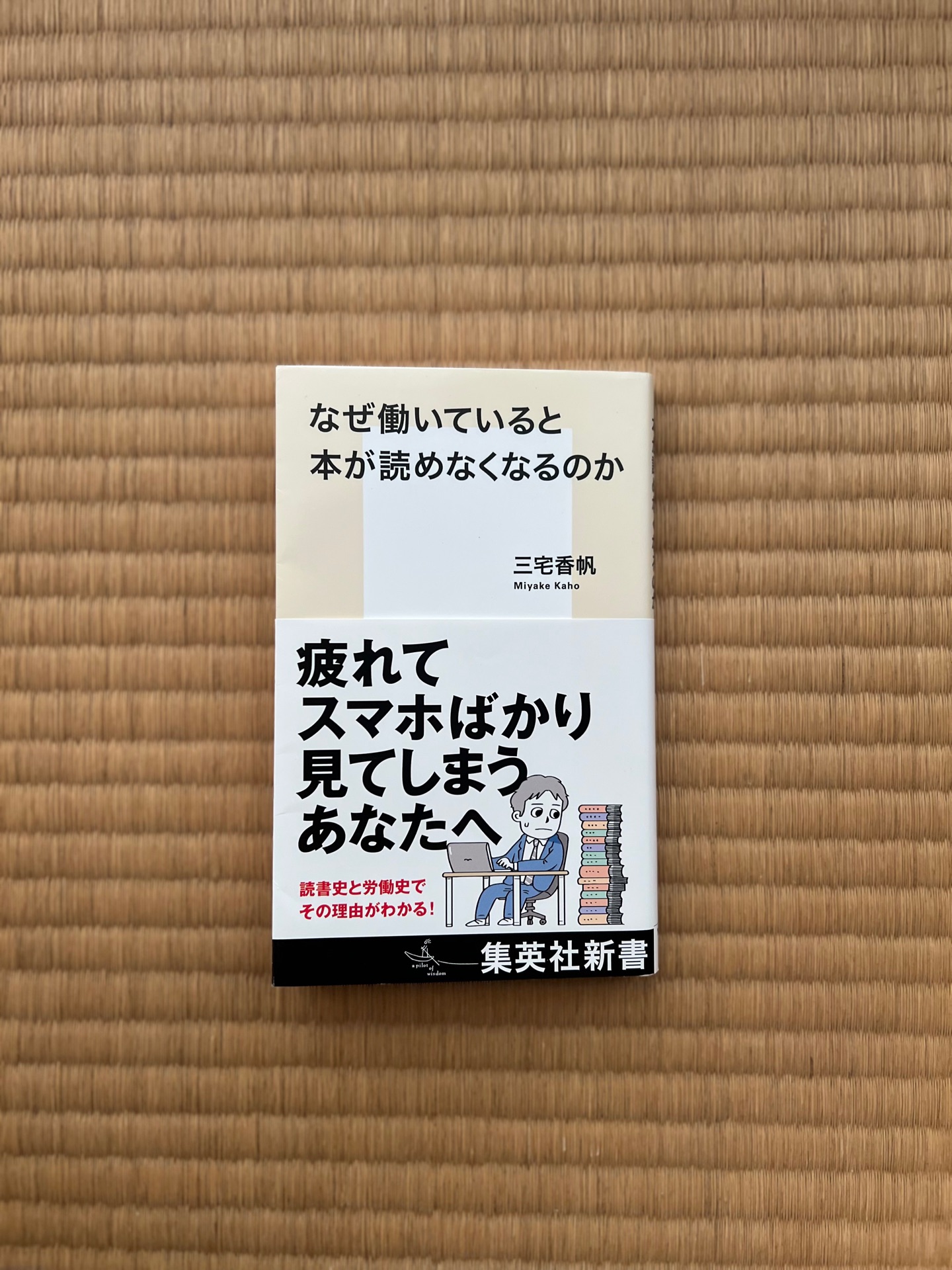

なぜ働いていると本が読めなくなるのか

710件の記録

- 208@208steps2026年2月25日読み終わった「読書論を書きませんか?」から始まったとのことだけど、読書論というよりは仕事論。本好きに自らの仕事論を読ませる本になっててすごい。 この人、何かちょっと前に仕事に関する対談もしていて気になってたので、個人的にはちょうど良かった。在学中に書かれた記事とかも結構読んでたのでそのまま物書きになったのかと思ってたけど、バックグラウンドにそういう業界での就労経験があったのね。 半身社会はどうだろうな。すごく共感できる気もする一方で、共感した個々人がいくら半身であろうとしたところで現代にそんな社会が拡がっていく気が全くしない、というのが正直なところ。 あとは、「シリアスレジャー」についての持論もあれば聞いてみたいと思った。半身社会における生きがいはどこにあるだろう、と思ったので。あるいはそんなものなくてもいいのかもしれないけれど。

- 208@208steps2026年2月21日読んでる@ 電車新幹線にて。 坂の上の雲。階級格差の話が、男女の格差の話にも拡がってきた。 カルチャーセンターの小説講座から芥川賞をとった重兼氏が登場したが、つい最近直木賞でそういう話あったな!と思うなど。カルチャーセンター蔑視の風潮についてはエリート側の傲慢を思い重兼氏の憤りに共感したものの、令和で言うオンラインサロン蔑視に通じるのではという言説にハッとさせられるなど。

lily@lily_bookandcoffee2026年2月20日読み終わった@ 飛行機一年以上積んでてやっと読めた… すごく勉強になったし、読んでて先日の選挙結果なんかを思い出してた。 ・新自由主義は「自分から」競走に参加させる。 ・倫理や教養には前提となる知識がある(それを知るには文化・経済資本が必要)が、陰謀論や差別的感性は「今」ここの知識だけで成立する。(=「わかりやすい」)

lily@lily_bookandcoffee2026年2月20日読み終わった@ 飛行機一年以上積んでてやっと読めた… すごく勉強になったし、読んでて先日の選挙結果なんかを思い出してた。 ・新自由主義は「自分から」競走に参加させる。 ・倫理や教養には前提となる知識がある(それを知るには文化・経済資本が必要)が、陰謀論や差別的感性は「今」ここの知識だけで成立する。(=「わかりやすい」)

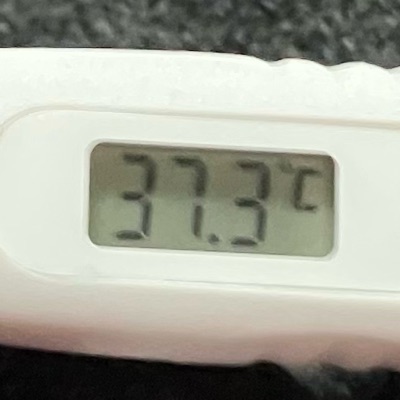

- 208@208steps2026年2月18日読んでる風邪で休んでるけど暇なので。 4章まで読んだ。はじめは明確にわかれていたサラリーマンと労働者階級が、4章まで来るとかなり重なって扱われているように見えるけどその差はどこなんだろうな。いわゆるホワイトカラーとブルーカラー? しかし、これをタイトルや著者名だけで手に取ったライト層にも読ませちゃうのすごいよなw ちゃんとまえがきにもあるんだけど、ここまで「日本の近代以降の労働史と読書史を並べて俯瞰する」なかなか骨太の内容。

音江 鈴 OTOE Rin@OTOE_Rin2026年2月15日読み始めた読み終わった@ 自宅内容自体は(専門が近いのもあって)知ってることと思ってたことだったけど、ほんとに現行のフルタイムが半分になるといいよね というかならないとやっていけないよね と常々思っているよ

音江 鈴 OTOE Rin@OTOE_Rin2026年2月15日読み始めた読み終わった@ 自宅内容自体は(専門が近いのもあって)知ってることと思ってたことだったけど、ほんとに現行のフルタイムが半分になるといいよね というかならないとやっていけないよね と常々思っているよ

さくら@saku_kamo_ne2026年2月14日読み終わった<読了> 読書して得る知識には、ノイズ(偶然性)が含まれる。 古屋さんの『会社はあなたを育ててくれない』の一節を思い出した。 「個人の『やりたいこと』を達成するための"自律”に偏った『近道』ばかりのキャリアデザインでは、偶発性が担保できずに希少性が高まらず、結果としてキャリアが安定しません」 寄り道することの重要性が語られていて、どこか通づるものがあるなと感じた。 本書は、「生活のあらゆる側面が仕事に変容する社会」=「トータル・ワーク」の話へと展開していく。想像していた以上に、これは“働き方”についての本だった。 ───三宅香帆(著)『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社、2024年)

さくら@saku_kamo_ne2026年2月14日読み終わった<読了> 読書して得る知識には、ノイズ(偶然性)が含まれる。 古屋さんの『会社はあなたを育ててくれない』の一節を思い出した。 「個人の『やりたいこと』を達成するための"自律”に偏った『近道』ばかりのキャリアデザインでは、偶発性が担保できずに希少性が高まらず、結果としてキャリアが安定しません」 寄り道することの重要性が語られていて、どこか通づるものがあるなと感じた。 本書は、「生活のあらゆる側面が仕事に変容する社会」=「トータル・ワーク」の話へと展開していく。想像していた以上に、これは“働き方”についての本だった。 ───三宅香帆(著)『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社、2024年)

月並@yomuyomutomonu2026年2月13日読み終わった今より読めなくなる覚悟ではあるけど社会人になる前にと思って読んだ。 ザックリ言うと、明日仕事に役立つテクニックや世間話のネタは読書をしてもすぐには得られないため、働き始めると本が読めなくなるらしい。読書からも情報は得られるけど、情報だけが欲しかったらSNSの方が簡潔で時間もかからないしノイズも無い。 でも、本も読めなくなるぐらい必死で働かないと行けない社会はおかしいので、半身で働く、全身全霊はやめるべき!と言うことを提唱していた 頑張りすぎないことを推奨する本がたくさんの人に読まれてるのはすごいことだと思った それでも社会的であること=ちゃんと仕事を頑張ること、という価値観は私たちに染み付いているからなかなか難しい、やることはやって上手いことサボれたらいいなー

月並@yomuyomutomonu2026年2月13日読み終わった今より読めなくなる覚悟ではあるけど社会人になる前にと思って読んだ。 ザックリ言うと、明日仕事に役立つテクニックや世間話のネタは読書をしてもすぐには得られないため、働き始めると本が読めなくなるらしい。読書からも情報は得られるけど、情報だけが欲しかったらSNSの方が簡潔で時間もかからないしノイズも無い。 でも、本も読めなくなるぐらい必死で働かないと行けない社会はおかしいので、半身で働く、全身全霊はやめるべき!と言うことを提唱していた 頑張りすぎないことを推奨する本がたくさんの人に読まれてるのはすごいことだと思った それでも社会的であること=ちゃんと仕事を頑張ること、という価値観は私たちに染み付いているからなかなか難しい、やることはやって上手いことサボれたらいいなー

panote@panote2026年2月11日かつて読んだ再読したこの本を読み終えてから、三宅さんをメディアやYouTube等でも拝見するようになり、再読すると三宅さんの声で、身振り手振りつきで脳内再生された。 全身全霊って続かないだろうし、その重さが亡霊のように自分にのしかかってくるのかもしれない。 半身という言葉が、どの世代にも浸透した時に世の中は変わっていくのかな。まずは自分の意識も変えたい。

panote@panote2026年2月11日かつて読んだ再読したこの本を読み終えてから、三宅さんをメディアやYouTube等でも拝見するようになり、再読すると三宅さんの声で、身振り手振りつきで脳内再生された。 全身全霊って続かないだろうし、その重さが亡霊のように自分にのしかかってくるのかもしれない。 半身という言葉が、どの世代にも浸透した時に世の中は変わっていくのかな。まずは自分の意識も変えたい。

- お言葉ですが@hrsszk_09612026年2月11日読み始めた読み終わったこの本を読んでいる時間は、「本を読んでいる」ことになるのだろうか? いま言えるのは、私はサラリーマンしてたけど、通勤時間はほとんど読書していたから、けっこう読めてたんですよね。 えっとね、日本の出版文化の歴史、識字率の高さと読書教育の視点が抜けてるかな。 あとね、ネットが普及する前は、就職するとビジネス書や自己啓発書を読み漁るという文化があったんだよね。 で、それはビジネス雑誌の隆盛とリンクしてて『週刊 東洋経済』『週刊ダイヤモンド』、『プレジデント』なんが売れて、その書評欄で取り上げられる本が売れる、という相乗効果があった。この流れは『日経ビジネス』で、ある意味頂点になる。

- Rye@Rye_6122026年2月8日確かに自分自身も学生時代狂ったように見ていた。海外ドラマを働き出してからあまり見ることができなくなっていた。それは単純に仕事をする時間が多く時間を確保できないと言うところはあるが、ある程度時間のかかるコンテンツではあるので、隙間時間等ではなかなか消化できず、YouTubeやSNSといったファストコンテンツに隙間時間を当ててしまっている節もある。読書とはまた違う気もするが、現代における読書はどちらかと言うとしなければならないと言われている。脅迫観念のようなもの、勉強のようなものに誓うような状態になっているような気もしており、これが読書離れを加速させているのではないかと推察する。しかし、読書はSNSを見たいなどマルチタスクで進行するのが難しい特性があるので、面白いコンテンツに当たったときの集中力や記憶に残る割合は高いのではないかなと思う。私はミステリーが好きだが、やはり映像作品よりも小説で読んだほうが満足度が高い傾向がある気もする。読書だけにかかわらず、自分が好きなもの興味があるものに時間を割くために仕事に当てる時間はほどほどに半身で働くと言う主張に対して私も同感である。最近残業時間が多くなってきてしまっているので、所詮仕事と言うことを忘れず、省エネで行える事は行うように意識をしていかなければならないなと思う。間違いなく、この働き方に関する価値観は、今後ますます変わっていくはずなので、試合の価値観にアップデートして自分の心地よいバランスを見極めていきたい。

なの@nano_2362026年2月8日読み終わった冒頭わかる〜〜〜!!と思いながら読んだ。本も読めない仕事ってなんなんだ!!! 時間がないわけじゃない。YouTubeは観れる、SNSもできる。のになんでこんなに大好きな本は読めないんだろうって思ってたことが言語化されてすっきり。 新書ってそこまで得意でも好きでもなかったけど、読書史、労働史がおもしろくて最後まで一気に読んでしまった。 自分の遠いところにある文脈を手繰り寄せて生きたいし、そろそろ人生を信じたい。仕事で承認欲求を得ている私には簡単じゃないけれど、ノイズを取り入れる余裕ぐらいは持って生きていきたい。

なの@nano_2362026年2月8日読み終わった冒頭わかる〜〜〜!!と思いながら読んだ。本も読めない仕事ってなんなんだ!!! 時間がないわけじゃない。YouTubeは観れる、SNSもできる。のになんでこんなに大好きな本は読めないんだろうって思ってたことが言語化されてすっきり。 新書ってそこまで得意でも好きでもなかったけど、読書史、労働史がおもしろくて最後まで一気に読んでしまった。 自分の遠いところにある文脈を手繰り寄せて生きたいし、そろそろ人生を信じたい。仕事で承認欲求を得ている私には簡単じゃないけれど、ノイズを取り入れる余裕ぐらいは持って生きていきたい。- よしけい@keiyoshi2026年2月2日読み終わった情報=自分に関係のある、すぐ役にたつ知りたいこと 知識=情報にノイズや周辺文脈を含んだ知りたいこと 現代人は忙しさのあまり、知識よりも情報を求めるようになっている。だから本が読めない。 自分から離れた文脈に触れることが「読書」なので、こうしたノイズを受け入れる余裕をもってこそ読書を楽しむことができる。

- も@ym2026年2月1日読み終わった修養としての読書、階級を上げたり学歴コンプを埋めるための読書、娯楽としての読書から、 インターネット台頭による「情報」vsノイズの含まれる「読書」への流れが労働史と共に書かれていて、 祖父母や親の働く姿を想像したり、自分の今の働き方を思い浮かべながら読むことができて面白かった。 本書の筋とは大きく関係ないものの、政治や経済に対してぼんやりと感じていた無力感が言語化されていて「わかる!!それ!!!」となったので引用。 「仕事を頑張っても、日本は成長しないし、社会は変わらない。現代の私たちはそのような実感を持っている人がほとんどではないだろうか。(中略)経済は自分たちの手で変えられるものではなく、神の手によって大きな流れが生まれるものだ。」 私の労働は経済を動かさないし私の1票は日本を変えない。 それよりもプロデュース101に出ている推しをSNSで布教しつつ毎日投票してデビューに近づける方がよっぽどその世界に「参加」している感があるなと思っていたので、 神の手によって大きな流れが生まれるという表現はとてもしっくりきた。 結局、働いて働いて働いて参る国で半身の労働はまだまだ許されないだろうし、社会は悪だからせめて自分の領域はときめくもので囲いましょう、という思想に共感し続けてしまう気はするけれど、 せめて自分が生きている間に半身の労働が許される世の中になりますように。

なみなみ@naminami_coffee2026年1月30日読み終わった読み始めると間もなく、明治時代から2010年代現代までの労働の歴史と、それぞれの時代において読書がどのような立ち位置だったか?について語られる。本のタイトルから離れた場所に身を置いてしまったような気がする。 そのモヤモヤが残ってしまい、途中から読むのが苦痛になるものの、現代から再び面白く読むことができた。インターネットの登場により、知りたいこと=ノイズが省かれた情報にアクセスすることが容易になり、働いて疲弊する人々からは、ノイズを含めた知識を得られる読書は受け入れられなくなってしまったのではないか?と問う。 タイトルに対しての解は最後に明かされる。半身で働いて本が読める時間を作ろう。そういう社会にしよう。 確かにそうなんだけれど、それだと生きていけないのが現代社会なんだよな。どうやって?はみんなで考えようとあったけれど、果たして今そのような余裕がこの社会にあるのだろうか。 少しもやついてしまったけれど、考える機会を与えられたと思いたい。 新書、難しいな。読み進めるのにとても時間がかかる。 たくさん読めるようになることを目指すのではなくて、ひとつひとつを読めるようになっていきたい。

なみなみ@naminami_coffee2026年1月30日読み終わった読み始めると間もなく、明治時代から2010年代現代までの労働の歴史と、それぞれの時代において読書がどのような立ち位置だったか?について語られる。本のタイトルから離れた場所に身を置いてしまったような気がする。 そのモヤモヤが残ってしまい、途中から読むのが苦痛になるものの、現代から再び面白く読むことができた。インターネットの登場により、知りたいこと=ノイズが省かれた情報にアクセスすることが容易になり、働いて疲弊する人々からは、ノイズを含めた知識を得られる読書は受け入れられなくなってしまったのではないか?と問う。 タイトルに対しての解は最後に明かされる。半身で働いて本が読める時間を作ろう。そういう社会にしよう。 確かにそうなんだけれど、それだと生きていけないのが現代社会なんだよな。どうやって?はみんなで考えようとあったけれど、果たして今そのような余裕がこの社会にあるのだろうか。 少しもやついてしまったけれど、考える機会を与えられたと思いたい。 新書、難しいな。読み進めるのにとても時間がかかる。 たくさん読めるようになることを目指すのではなくて、ひとつひとつを読めるようになっていきたい。

- 卯月@zrgt_05132026年1月26日読み終わった私自身はどちらかというと「働き始めて読書量が増えた」タイプで、これは明確に「電車移動の時間が増えて、読書の優先度の高い時間が増えた」ことが理由だとわかっている。 その上でやっぱり疲れて本を開く気がなくなることはあるし、なんとなくSNSを開いたりソシャゲを始めたりしてしまうし、まあ多分高校生大学生の時に同じだけ電車に乗る時間があったらもっと本読んでたんだろうなあと思ったりもする。 本には「ノイズ」があるのだという。単なる情報と違って、自分と異なる文脈という「ノイズ」が。 言いたいことは十分わかったつもりだが、その上で私は「それ」が「ノイズ」以外の名前で呼ばれる社会がいいなと思う。自分と異なる文脈を受け入れたり楽しんだり、そういうことを容易にできる社会が。 引用されている書籍の中で気になるものが何冊かあって、こういう本を1冊読むと読みたい本が何冊も増えるなあと思った。 ついつい自分の中の「気になる本リスト」に入れて心の中で積みがちなのだけれど、できるだけ積まずに読んでみようと思う。

- 文鳥の長文@ryou96782026年1月25日読み終わった本は他者の文脈であり、1つの文脈(仕事)に手一杯であるため、本をノイズとして認識し、読めなくなっている。 特定の文脈に全身で浸らず、半身で浸かろうという著者の提言。 労働と読書の歴史に焦点を当てながら果たしが進んでいく。ちょっと論文っぽい。

ぷりんさん@suzubou222026年1月24日買った三宅香帆さんは Youtubeでしょっちゅう見てて 本の紹介がすごくお上手だし、 本も数冊読んでたんだけど、 なぜかこの1番有名?な本は買ってなくて ようやく買ってみた。 しかもブックオフで買っちゃいました^ ^

ぷりんさん@suzubou222026年1月24日買った三宅香帆さんは Youtubeでしょっちゅう見てて 本の紹介がすごくお上手だし、 本も数冊読んでたんだけど、 なぜかこの1番有名?な本は買ってなくて ようやく買ってみた。 しかもブックオフで買っちゃいました^ ^ とめ@m_ake2026年1月21日読み終わった友人に勧められて借りて読了。 読書はノイズ…新しい情報に触れるのって、確かに元気ないと難しいもんなーと感じる。 元気ない時は、何度も読んだお気に入りの本だと読めたりする。それも「ノイズがない」ということなのかも。(しかし、それでも何度も読むことで新しい発見もあって、同じ本を何度も読むというのも本当にいいことだけど)

とめ@m_ake2026年1月21日読み終わった友人に勧められて借りて読了。 読書はノイズ…新しい情報に触れるのって、確かに元気ないと難しいもんなーと感じる。 元気ない時は、何度も読んだお気に入りの本だと読めたりする。それも「ノイズがない」ということなのかも。(しかし、それでも何度も読むことで新しい発見もあって、同じ本を何度も読むというのも本当にいいことだけど)

ぱん@sabuwako2026年1月17日読んでる・労働は文化的な時間の搾取によって成り立っている ・〜江戸時代 朗読、明治以降〜黙読 ・福沢諭吉の『学問のすゝめ』は大学教授が自分の授業の教科書として自分の著作を売りつけるような手法で明治時代のベストセラーとなった本 ・明治:立身出世、自己啓発本 ・大正:不景気サラリーマン向け、スピリチュアル、社会主義的、谷崎『痴人の愛』は疲れたサラリーマン向けの妄想小説で読者サービス満載の新聞連載→最終的に過激な性的描写のために新聞連載は中止、雑誌『女性』に媒体を移すことで、読者サービスからより深い谷崎世界へと進んでいくことになった。(女性にも支持されていた)

ぱん@sabuwako2026年1月17日読んでる・労働は文化的な時間の搾取によって成り立っている ・〜江戸時代 朗読、明治以降〜黙読 ・福沢諭吉の『学問のすゝめ』は大学教授が自分の授業の教科書として自分の著作を売りつけるような手法で明治時代のベストセラーとなった本 ・明治:立身出世、自己啓発本 ・大正:不景気サラリーマン向け、スピリチュアル、社会主義的、谷崎『痴人の愛』は疲れたサラリーマン向けの妄想小説で読者サービス満載の新聞連載→最終的に過激な性的描写のために新聞連載は中止、雑誌『女性』に媒体を移すことで、読者サービスからより深い谷崎世界へと進んでいくことになった。(女性にも支持されていた)- カレーごはん@kareigohan422026年1月15日読み終わった三宅香帆『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』 2025年末に発生していた本書をめぐるビーフ合戦につい言及しようとしてしまい(何故か三宅さんをHIPHOP文化で例えたがる流れが面白すぎた)いや読んでないくせにコメントすんのはダサ過ぎるだろ!と思い留まり慌てて購入。 労働の話とは聞いていたけど思っていた以上に労働史だった。読書×労働史、読書側を変えても労働史側を変えても色んな展開ができそう。 最終的な主張がかなり明確で強さと具体性があり、おお、と思った。まあただ自分に関して言うとまじでずっと半身で生きてるんだよな〜。全身全霊とか寝食を忘れて、とかとほんとーーーに無縁であれこれヘラヘラやって楽しいじゃん、みたいな感じなのでほんと特に誰からも褒められないっていうか、まあ褒められなくても仕事も遊びも結構楽しいからいいんすけど、まあ褒められないよなあたまにはおれも頑張り過ぎてるフリして褒められたりしたいかも?ヘラヘラ とか思っていたら突然「それこそが理想なのです!!!」と最大音量で三宅さんに言われた感じでウケました。この本は自己啓発本とは呼ばないとは思うけど、こういう提言系の本ってたまに読むと「既にやってんなー」と思って終わることが多い。たまには目からウロコ!大感激!生き方が変わりました!とかなってみたいけど。まあそれはそれで危ないか。

aino@aino82026年1月13日読み終わったとても読みやすかった。一文が短く、改行が多く、2回目以上登場した提言などについては、丁寧にもう一度繰り返してくれる(前章掲載を参照とかにしない)等々…読みやすさにもかなり気をつかっていると思った。 労働環境と読書、読書と情報の違いについて、なるほどと思った。教養の求め方の移り変わりについて、格差があるという指摘はすごく内省的になった。それをフラットにしたインターネットといった、文章がとんとんと展開されていくのが鮮やかだった。その格差のあたり、個人的に追求したい。

aino@aino82026年1月13日読み終わったとても読みやすかった。一文が短く、改行が多く、2回目以上登場した提言などについては、丁寧にもう一度繰り返してくれる(前章掲載を参照とかにしない)等々…読みやすさにもかなり気をつかっていると思った。 労働環境と読書、読書と情報の違いについて、なるほどと思った。教養の求め方の移り変わりについて、格差があるという指摘はすごく内省的になった。それをフラットにしたインターネットといった、文章がとんとんと展開されていくのが鮮やかだった。その格差のあたり、個人的に追求したい。

Arakawa@awawa2026年1月12日読み終わった好きなことを仕事にすることができて良かったと思うけど、それが嫌になったときのために複数の居場所を作っておくことが大事。 とはいえ仕事、家事、睡眠、趣味、興味が時間を奪い合っているので、時間をかけて居場所を作るのが難しかったりもする…?

Arakawa@awawa2026年1月12日読み終わった好きなことを仕事にすることができて良かったと思うけど、それが嫌になったときのために複数の居場所を作っておくことが大事。 とはいえ仕事、家事、睡眠、趣味、興味が時間を奪い合っているので、時間をかけて居場所を作るのが難しかったりもする…?

かさき@np0x2026年1月11日読み終わったやっっっ……と読めた〜〜 7-80年台のとこで長らく止まってた、ノイズだったから……というかシンプルに興味がなさすぎて……だったんだけど90年代入ったあたりからエンジンかかって読み切れた、 新書は時間かけずにがっと読んだほうがいいね 勢い大事 90〜2000年代は僕の私の話が多くて社会がないのくだりのとこでセカイ系の話とか思い出した この勢いでゼロ年代の想像力倒すか、そろそろ10年くらいになりそうな因縁の(?)積読

かさき@np0x2026年1月11日読み終わったやっっっ……と読めた〜〜 7-80年台のとこで長らく止まってた、ノイズだったから……というかシンプルに興味がなさすぎて……だったんだけど90年代入ったあたりからエンジンかかって読み切れた、 新書は時間かけずにがっと読んだほうがいいね 勢い大事 90〜2000年代は僕の私の話が多くて社会がないのくだりのとこでセカイ系の話とか思い出した この勢いでゼロ年代の想像力倒すか、そろそろ10年くらいになりそうな因縁の(?)積読- Hisae@honyomuyo2026年1月11日読んでる高知に向かう列車の中で読み始める。偶然、著者の三宅香帆さんは高知出身だと裏表紙で知る。うれしい偶然。 新卒から7年ほど営業職に就いていたときに、全然本が読めなくてむしゃくしゃしていたので、冒頭部分を読みながら心の中でヘドバン級の頷き。

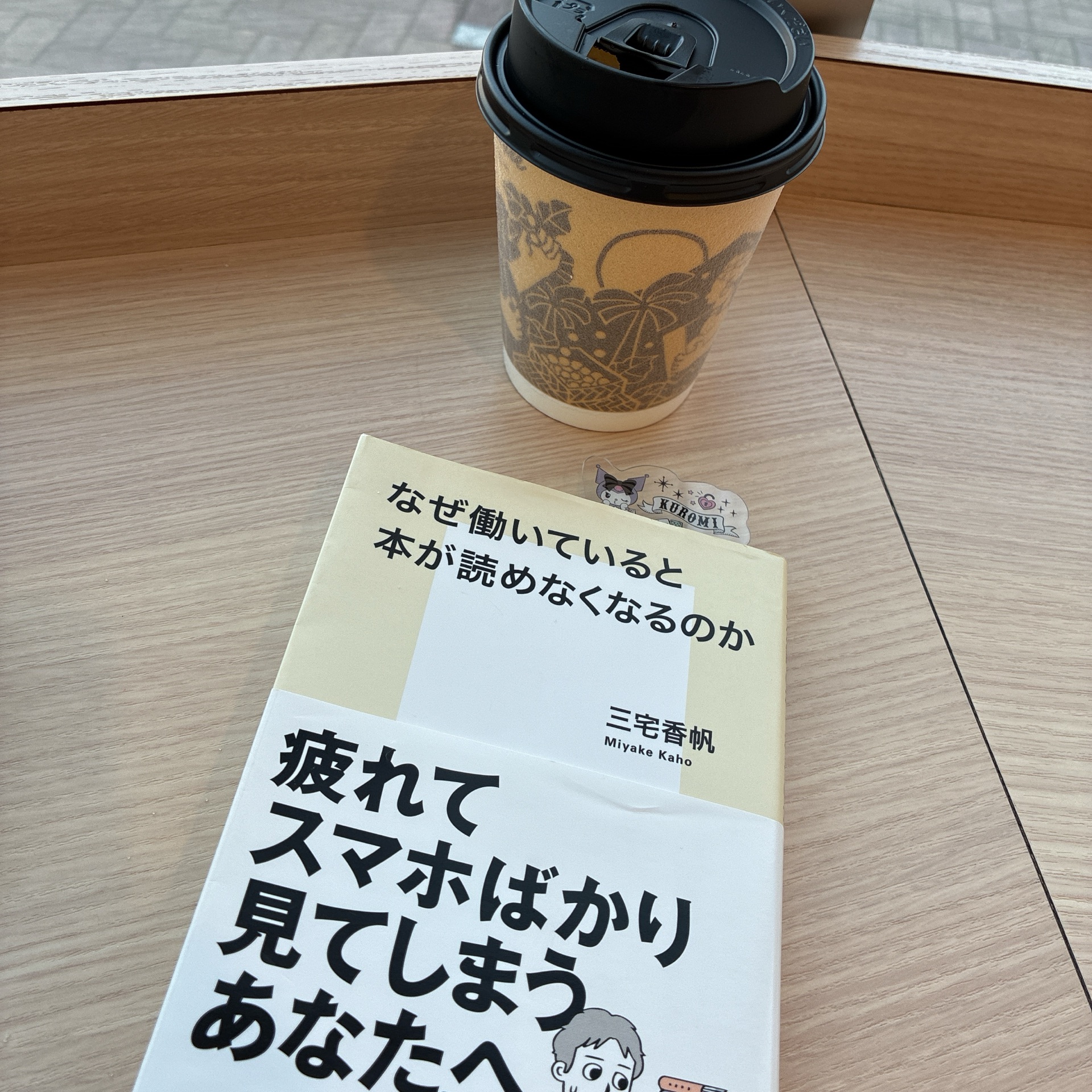

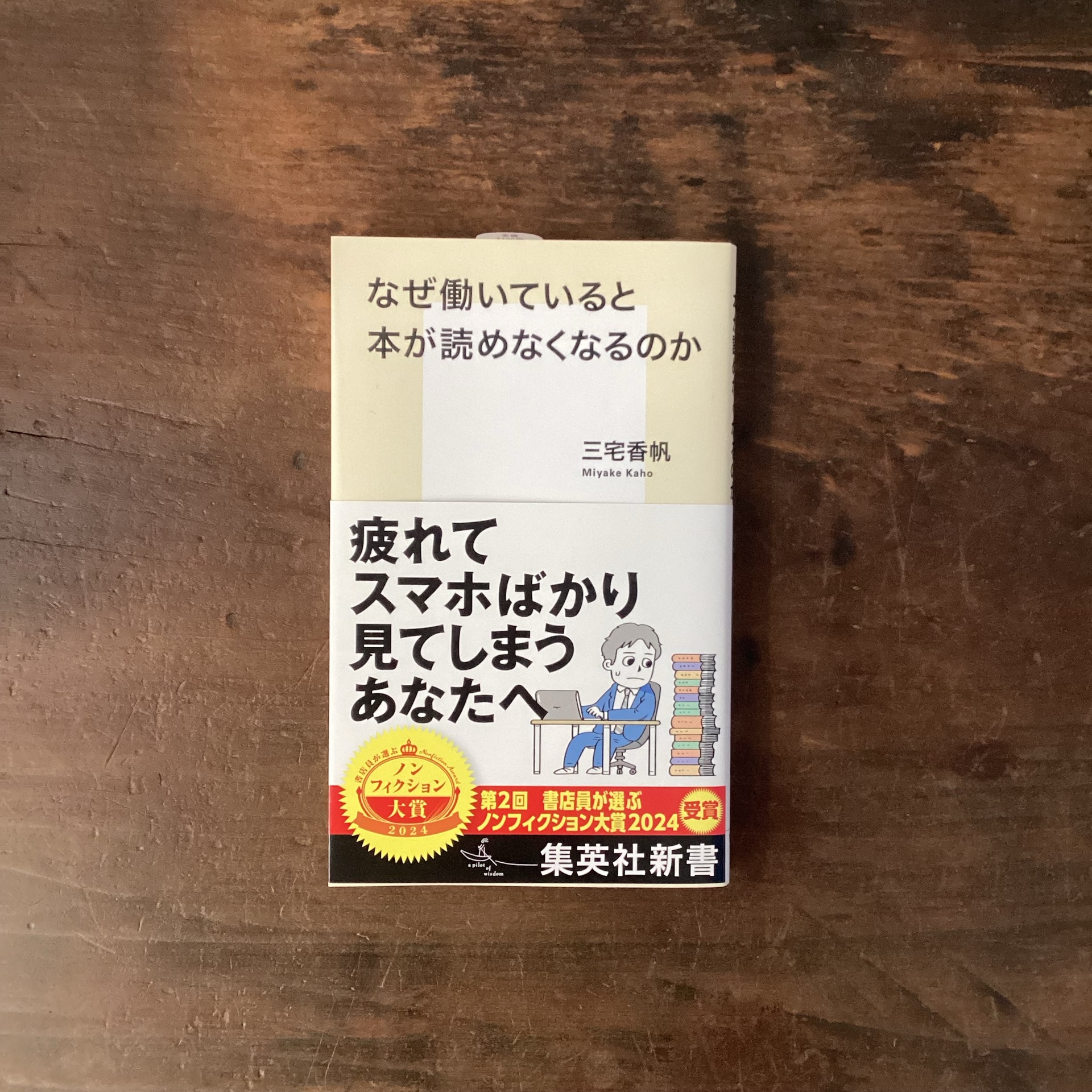

ブックスエコーロケーション@books-echolocation2026年1月9日新刊入荷@ ブックスエコーロケーションブックスエコーロケーション、1月9日(金)open。11‐18時。ご来店お待ちしております。 三宅香帆『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』集英社新書 新書大賞2025受賞のベストセラー! 読書人の永遠の悩みに気鋭の文芸評論家が挑む! 疲れてスマホばかり見てしまうあなたへ。

ブックスエコーロケーション@books-echolocation2026年1月9日新刊入荷@ ブックスエコーロケーションブックスエコーロケーション、1月9日(金)open。11‐18時。ご来店お待ちしております。 三宅香帆『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』集英社新書 新書大賞2025受賞のベストセラー! 読書人の永遠の悩みに気鋭の文芸評論家が挑む! 疲れてスマホばかり見てしまうあなたへ。

- ゆたか@Yutaka2026年1月2日読み終わったタイトルからは想像できないほど、その問いを深く掘り下げ、時代の変遷を丁寧に読み解き、著者の仮説を明らかにしています。 その過程に引き込まれ、著者の提示する仮説に、なるほどそうかもしれない、と唸らされました。 実際に、本が読みたくても読めない、もしくは、もっと読書時間を確保したいと思っている人、特に会社員の方にお勧めしたいです。

湯@sui_sui2025年12月31日読み終わった年末年始積読解消1冊目 思っていたより歴史の話が多かったけれど面白く読めた。 第九章の半身で働く、最終章の燃え尽き症候群は 共感する点も多くあった。 半身で生きて〜 新書をしっかり読み切るのは初めてだったけど これからも色んなジャンルをつまみ食いしていきたい。

湯@sui_sui2025年12月31日読み終わった年末年始積読解消1冊目 思っていたより歴史の話が多かったけれど面白く読めた。 第九章の半身で働く、最終章の燃え尽き症候群は 共感する点も多くあった。 半身で生きて〜 新書をしっかり読み切るのは初めてだったけど これからも色んなジャンルをつまみ食いしていきたい。 Shiori@naughtyrundy2025年12月29日読み終わったとてもとても面白く勉強になった!読書の価値のようなものが語られているのかと思いきや、日本人と労働の関係性の変容が分かりやすく示されていて、そこに文化活動がどう関係してきたのかということもよくわかる。めちゃめちゃ濃い!一見無駄だと思えるような文化活動こそこの競争社会を勝ち抜いていくために武器になることを再認識できた。山口周さんの「なぜ世界のエリートは美意識を鍛えるのか」と繋がった。文化活動を味わい楽しめる余裕を持てる働き方をして行きたい。

Shiori@naughtyrundy2025年12月29日読み終わったとてもとても面白く勉強になった!読書の価値のようなものが語られているのかと思いきや、日本人と労働の関係性の変容が分かりやすく示されていて、そこに文化活動がどう関係してきたのかということもよくわかる。めちゃめちゃ濃い!一見無駄だと思えるような文化活動こそこの競争社会を勝ち抜いていくために武器になることを再認識できた。山口周さんの「なぜ世界のエリートは美意識を鍛えるのか」と繋がった。文化活動を味わい楽しめる余裕を持てる働き方をして行きたい。

- こよみ@Candy_Noisily2025年12月15日正社員の長時間労働は「家事に『全身』をささげていた人がいたからできたことではないのか」という問いかけが刺さった。家庭に入ることを強要される人を減らすには、長時間労働を減らすことが必要。確かにそうかもしれない。 私は人と比べがちだし、全力でやることが自分の価値だと思っている節があるから、とても興味深く読んだ。 半身で働ける世の中は理想的だけど、「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」が流行語に選ばれたのを思い出して、まだ全身全霊が賛美されるんだな…ってげんなり。

みっつー@32CH_books2025年12月15日読書をし始めてから、時間の使い方をすごく意識するようになった。 ゲーム実況を録画して、それを編集して、ショート動画を切り出して、ショート動画を作って…。 日によっては、そこに仕事が入ってきて、午後からなら実況関連のことができる…。 というようななんとも忙しなく、頭がパンクするような日々を送っております。 しかし、ここ2週間ほど、本を読む習慣をつけようと頑張っているとある変化が起きました。 「あれ?おれって結構時間を無駄にしているな?」と。 いや、それはゲーム実況が無駄とか…ね?そういうことじゃなくて、あの…その…(ゴニョゴニョ) 例えば、ゲーム実況を3本録画して、その後、謎の30分〜1時間休憩が挟まるんですよ。 あれは誰にも予測できません。 だって謎なんだもん。 でもその謎は、読書を始めてから明らかとなる。 「あっ!これただの怠惰なタイプの休憩じゃん!」と。 ただの休憩じゃない、怠惰な休憩なんですよ。 本来だったすぐ動き出せばいいものを、私は動けないでいる。 体が、休息を欲している。 こいつぁ困った。 だから私考えました、変えました。 とりあえず、ゲーム実況を撮る本数を、3本から2本に減らしました。 ここでタイマーを用意します。 25分にセットして、編集を始めます。 タイマーが鳴ったら今度は5分の休憩を挟みます。 タイマーが鳴ったらまた25分間編集作業をします。 これが思った以上に効く。 この行為を繰り返しているだけで、なんといつもより早く編集が終わるのです。 それが終わって何ができるか、そう。 本が読めるんですねぇ〜。 びっくりです。 あんなに怠惰に、腹を出しながらオモコロチャンネルと東海オンエアを反復横跳びしていた私が、しっかりと本を読む時間を確保できているのです。 『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』では、「半身社会」を推奨している。 「半身社会」というのは「全身全霊」な働き方や家事、育児、ではなく、疲れたら休んだり、いつか死んでしまう自分の人生をしっかりと見つめて生きていく。 趣味や、本を読むことで、他の文脈(他の生き方?)を取り入れていこうじゃないか、そういう社会に“みんな”でしていこうじゃないかという考え方だ。 私自身がしている仕事自体は、そこまで大変じゃないけれど、ゲーム実況という活動においては結構本気で取り組んでいることなので、そこに対しては「まぁまぁ忙しいなぁ」という感覚があった。 けれど同時に、言葉の魅力や、説得力、ゲーム内の物語への知見や表現、そういったことを高めるために本というものに手を出した。 そんな思いがある中で、この本に会えたことがとても嬉しい。 著者の三宅香帆さんも著書の中で言っていたけれど、私自身もゲーム実況をやる事が大好きだ、すっげぇ忙しいし大変なことも多い。 けれど、上記のように、やり方を変えただけで、大変さを、楽しさに変える事ができた。 それは色んな文脈が、自分の中に入ってきて、それを能動的に吸収しようとしているという変化なのではないだろうか。 物事には全力、けれど本を読むという「余裕」を持ちつつ、これからも努力を続けていきたいなと感じさせてくれる一冊でした。 好きなものがあるというのは幸せですね。

みっつー@32CH_books2025年12月15日読書をし始めてから、時間の使い方をすごく意識するようになった。 ゲーム実況を録画して、それを編集して、ショート動画を切り出して、ショート動画を作って…。 日によっては、そこに仕事が入ってきて、午後からなら実況関連のことができる…。 というようななんとも忙しなく、頭がパンクするような日々を送っております。 しかし、ここ2週間ほど、本を読む習慣をつけようと頑張っているとある変化が起きました。 「あれ?おれって結構時間を無駄にしているな?」と。 いや、それはゲーム実況が無駄とか…ね?そういうことじゃなくて、あの…その…(ゴニョゴニョ) 例えば、ゲーム実況を3本録画して、その後、謎の30分〜1時間休憩が挟まるんですよ。 あれは誰にも予測できません。 だって謎なんだもん。 でもその謎は、読書を始めてから明らかとなる。 「あっ!これただの怠惰なタイプの休憩じゃん!」と。 ただの休憩じゃない、怠惰な休憩なんですよ。 本来だったすぐ動き出せばいいものを、私は動けないでいる。 体が、休息を欲している。 こいつぁ困った。 だから私考えました、変えました。 とりあえず、ゲーム実況を撮る本数を、3本から2本に減らしました。 ここでタイマーを用意します。 25分にセットして、編集を始めます。 タイマーが鳴ったら今度は5分の休憩を挟みます。 タイマーが鳴ったらまた25分間編集作業をします。 これが思った以上に効く。 この行為を繰り返しているだけで、なんといつもより早く編集が終わるのです。 それが終わって何ができるか、そう。 本が読めるんですねぇ〜。 びっくりです。 あんなに怠惰に、腹を出しながらオモコロチャンネルと東海オンエアを反復横跳びしていた私が、しっかりと本を読む時間を確保できているのです。 『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』では、「半身社会」を推奨している。 「半身社会」というのは「全身全霊」な働き方や家事、育児、ではなく、疲れたら休んだり、いつか死んでしまう自分の人生をしっかりと見つめて生きていく。 趣味や、本を読むことで、他の文脈(他の生き方?)を取り入れていこうじゃないか、そういう社会に“みんな”でしていこうじゃないかという考え方だ。 私自身がしている仕事自体は、そこまで大変じゃないけれど、ゲーム実況という活動においては結構本気で取り組んでいることなので、そこに対しては「まぁまぁ忙しいなぁ」という感覚があった。 けれど同時に、言葉の魅力や、説得力、ゲーム内の物語への知見や表現、そういったことを高めるために本というものに手を出した。 そんな思いがある中で、この本に会えたことがとても嬉しい。 著者の三宅香帆さんも著書の中で言っていたけれど、私自身もゲーム実況をやる事が大好きだ、すっげぇ忙しいし大変なことも多い。 けれど、上記のように、やり方を変えただけで、大変さを、楽しさに変える事ができた。 それは色んな文脈が、自分の中に入ってきて、それを能動的に吸収しようとしているという変化なのではないだろうか。 物事には全力、けれど本を読むという「余裕」を持ちつつ、これからも努力を続けていきたいなと感じさせてくれる一冊でした。 好きなものがあるというのは幸せですね。

いるかれもん@reads-dolphin2025年12月10日読み終わったネガティブな感想(かなりネガティブなことを書いています) 昨年非常に話題になった本であり、何となく「売れてるから読もう」と思っていつか買ってしばらく放置していた。その間、SNS上で統計に基づき本書の試聴を否定的に批判する投稿も目にしており、あまりいい印象を持っていなかった。そのような中本書を読み進めた。あらかじめそうした目線で読んだ感想であることを承知願いたい。 SNS上での批判で統計調査によるとそもそも「働いていると本が読めなくなる」という事実はないというものを見た。「働いていると本が読めなくなる」ことが本書の前提となっているが確かに、その根拠として挙げられているものは著者の実感と、映画作品(『花束みたいな恋をした』。本作はこの本の中でたびたび引用される。)、著者のSNSに寄せられる声くらいで客観性のある裏付けがないまま本論に入っている印象がある。 そして本書は、「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」という問いから、明治、大正、昭和戦前・戦中、1950~60年代、70年代、80年代、90年代、2000年代、2010年代それぞれの労働史と出版史(読者の歴史)について述べながら進んでいく。それぞれの時代の労働者の姿や、図書館員としては出版事情に関する内容は面白いと思った。出典も丁寧に書かれているので、個人的には気になる本も結構あったし、読書の歴史について改めて本を読んでみたいとも思った。また、それぞれの時代の様子を表す文学作品も紹介されている。ちょうど自分がぼちぼち読み進めていた谷崎潤一郎『痴人の愛』も紹介されていて「なるほど」と思うこともあった。そうした文芸作品の紹介はさすが文芸評論家だと思う。しかし、一方で、(別に私は歴史に詳しいわけではないけれど、)各次代の労働者の姿と、出版事情ってそんな簡単に結びつけていいの?という気もした。文献的な裏付けがあるのかないのかわからないような箇所もあり、おそらく著者の想像も入っているのではないかと思う。また、映画や文芸作品の紹介を持って、各次代の労働者像や読者像の裏付けとしている(「この作品にはこういう労働者がいるから、この次代の労働者はこういう姿だった」というような説明の仕方)部分があり、読者を煙に撒くような乱暴な展開の仕方に思えた。 そして、終盤にかけて読んでいて疑問を持つ点が続々増えていった。特に「知識」と「情報」の差異という部分については大きく疑問を持った。本書では「情報」とは知りたいことであり、「知識」とはそこにノイズ(他者の歴史や社会の文脈)が乗っているものとしている。それぞれがインターネットなどで得られるもの、読書によって得られるものとしている。その上で、現代では労働により、そうしたノイズを自身に受け入れることが難しくなったため「働いていると本が読めなくなる」と主張している。しかし、先日読んでいた根本彰『情報リテラシーのための図書館』などでは、知識や情報は階層構造をなしていて、情報に推論や確信などが付加されることにより知識になるとしており、「情報+ノイズ=知識」などと単純化できるものではないと感じた。また、何が情報で何をノイズと感じるのかは非常に主観的なものだと思う。この本の定義に乗れば「自分の歴史や文脈(必要性)」に沿うものが「情報」でそれ以外は「ノイズ」ということになるが、それは自分が今抱えている問題を解決するためにどれくらいの詳細さが必要なのか、自分がどれくらい詳細な「情報」で納得するのかによっても変わる。図書館情報学などで「情報とは何か」「知識とは何か」といった議論が交わされている中で、「知識=情報+ノイズ」とする考え方はあまりにも短絡的で、都合よく解釈しているようにしか思えなかった。 著者はこの「情報」と「知識」の区別を前提にして、「自分から遠く離れた文脈に触れることーそれが読書である」(働いていると本が読めなくなる理由は)「仕事以外の文脈を、取り入れる余裕がなくなるからだ。」と結論づける。しかし、私の実感としては、自分自身の文脈を拡張することで本を読んでいるように感じている。何となく気になった事柄の本を読む、とかまさにそうした行為に思う。もちろん、本の中には著者の主張するような「他者の文脈」もあるかもしれないが、それを読書とするのも、やっぱり都合よく解釈しているように思える。そして、最後、著者は現在の社会を新自由主義などを背景として、労働者が仕事にフルコミットすることを強いられている「全身労働社会」とし、仕事など一つのことにコミットするわけではない「半身労働社会」を目指そう、「全身」ではなくて「半身」を目指そうと主張する。その際に、何かにフルコミットする「全身」の方が「半身」より楽だ、と主張するがもはや何の根拠もなく、ただただテンションで押し切っていてさすがに読んでいて苦しかった。その半身社会が「働いていても本を読める社会」であり、理想像として語っているが、全員が半身になった時、仕事に半身を捧げたとして読書などの文化にもう半身を捧げられるわけではない気もする。実際私は、働き始めてからの方が本を読めるようになった。 読み終わった後に、飯田一史の今月の新刊『この時代に本を売るにはどうすればいいのか』第1章を試し読みした。これは、本書「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」(以下、「なぜはた」という)の検証であり、基本的に「なぜはた」の主張が誤りであるとしており、出版や読書動向について広く流布している誤った言説を前提としていることがわかった。そもそも「働いていると本が読めなくなる」という認識自体が統計的にが裏付けられないという指摘をしているほか、「なぜはた」に中で参照されている統計データの扱いの誤りも指摘している。正直データの読み解きの誤りであれば仕方ない面もあるかもしれないが、調査結果に付されている解釈上の注意を無視しているという点は流石に酷いと思った。著者の問題でもあるけれど、個人的には校閲の問題もあると思う。 総じてネガティブなことばかり書いてしまったが、印象としては、部分部分面白いし、読んでよかったと思うけれど、ご都合主義で書かれた客観性に欠けた本という印象だった。エッセイとして書いてくれたら良かったのではないかと思う。でも、新書で出したってことは、バズり目的だったのかなとも正直思ってしまった(著者がはっきりと「新書大賞取りたい」とか言っていたし。。。)それこそ、ノイズを排除して自分の文脈に合う「情報」のみで組み立てられた本なのかもしれない。実は普段、新書は基本的に研究者やアカデミックな背景を持つ専門家の書いたものや、中公新書、岩波新書などの固めのレーベルしか読まないようにしているのだけれども、その方針で間違っていなかったように思う。多分、普通に読んでいたら、ここまで考察しなかったし、普通に納得していた気がする。

いるかれもん@reads-dolphin2025年12月10日読み終わったネガティブな感想(かなりネガティブなことを書いています) 昨年非常に話題になった本であり、何となく「売れてるから読もう」と思っていつか買ってしばらく放置していた。その間、SNS上で統計に基づき本書の試聴を否定的に批判する投稿も目にしており、あまりいい印象を持っていなかった。そのような中本書を読み進めた。あらかじめそうした目線で読んだ感想であることを承知願いたい。 SNS上での批判で統計調査によるとそもそも「働いていると本が読めなくなる」という事実はないというものを見た。「働いていると本が読めなくなる」ことが本書の前提となっているが確かに、その根拠として挙げられているものは著者の実感と、映画作品(『花束みたいな恋をした』。本作はこの本の中でたびたび引用される。)、著者のSNSに寄せられる声くらいで客観性のある裏付けがないまま本論に入っている印象がある。 そして本書は、「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」という問いから、明治、大正、昭和戦前・戦中、1950~60年代、70年代、80年代、90年代、2000年代、2010年代それぞれの労働史と出版史(読者の歴史)について述べながら進んでいく。それぞれの時代の労働者の姿や、図書館員としては出版事情に関する内容は面白いと思った。出典も丁寧に書かれているので、個人的には気になる本も結構あったし、読書の歴史について改めて本を読んでみたいとも思った。また、それぞれの時代の様子を表す文学作品も紹介されている。ちょうど自分がぼちぼち読み進めていた谷崎潤一郎『痴人の愛』も紹介されていて「なるほど」と思うこともあった。そうした文芸作品の紹介はさすが文芸評論家だと思う。しかし、一方で、(別に私は歴史に詳しいわけではないけれど、)各次代の労働者の姿と、出版事情ってそんな簡単に結びつけていいの?という気もした。文献的な裏付けがあるのかないのかわからないような箇所もあり、おそらく著者の想像も入っているのではないかと思う。また、映画や文芸作品の紹介を持って、各次代の労働者像や読者像の裏付けとしている(「この作品にはこういう労働者がいるから、この次代の労働者はこういう姿だった」というような説明の仕方)部分があり、読者を煙に撒くような乱暴な展開の仕方に思えた。 そして、終盤にかけて読んでいて疑問を持つ点が続々増えていった。特に「知識」と「情報」の差異という部分については大きく疑問を持った。本書では「情報」とは知りたいことであり、「知識」とはそこにノイズ(他者の歴史や社会の文脈)が乗っているものとしている。それぞれがインターネットなどで得られるもの、読書によって得られるものとしている。その上で、現代では労働により、そうしたノイズを自身に受け入れることが難しくなったため「働いていると本が読めなくなる」と主張している。しかし、先日読んでいた根本彰『情報リテラシーのための図書館』などでは、知識や情報は階層構造をなしていて、情報に推論や確信などが付加されることにより知識になるとしており、「情報+ノイズ=知識」などと単純化できるものではないと感じた。また、何が情報で何をノイズと感じるのかは非常に主観的なものだと思う。この本の定義に乗れば「自分の歴史や文脈(必要性)」に沿うものが「情報」でそれ以外は「ノイズ」ということになるが、それは自分が今抱えている問題を解決するためにどれくらいの詳細さが必要なのか、自分がどれくらい詳細な「情報」で納得するのかによっても変わる。図書館情報学などで「情報とは何か」「知識とは何か」といった議論が交わされている中で、「知識=情報+ノイズ」とする考え方はあまりにも短絡的で、都合よく解釈しているようにしか思えなかった。 著者はこの「情報」と「知識」の区別を前提にして、「自分から遠く離れた文脈に触れることーそれが読書である」(働いていると本が読めなくなる理由は)「仕事以外の文脈を、取り入れる余裕がなくなるからだ。」と結論づける。しかし、私の実感としては、自分自身の文脈を拡張することで本を読んでいるように感じている。何となく気になった事柄の本を読む、とかまさにそうした行為に思う。もちろん、本の中には著者の主張するような「他者の文脈」もあるかもしれないが、それを読書とするのも、やっぱり都合よく解釈しているように思える。そして、最後、著者は現在の社会を新自由主義などを背景として、労働者が仕事にフルコミットすることを強いられている「全身労働社会」とし、仕事など一つのことにコミットするわけではない「半身労働社会」を目指そう、「全身」ではなくて「半身」を目指そうと主張する。その際に、何かにフルコミットする「全身」の方が「半身」より楽だ、と主張するがもはや何の根拠もなく、ただただテンションで押し切っていてさすがに読んでいて苦しかった。その半身社会が「働いていても本を読める社会」であり、理想像として語っているが、全員が半身になった時、仕事に半身を捧げたとして読書などの文化にもう半身を捧げられるわけではない気もする。実際私は、働き始めてからの方が本を読めるようになった。 読み終わった後に、飯田一史の今月の新刊『この時代に本を売るにはどうすればいいのか』第1章を試し読みした。これは、本書「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」(以下、「なぜはた」という)の検証であり、基本的に「なぜはた」の主張が誤りであるとしており、出版や読書動向について広く流布している誤った言説を前提としていることがわかった。そもそも「働いていると本が読めなくなる」という認識自体が統計的にが裏付けられないという指摘をしているほか、「なぜはた」に中で参照されている統計データの扱いの誤りも指摘している。正直データの読み解きの誤りであれば仕方ない面もあるかもしれないが、調査結果に付されている解釈上の注意を無視しているという点は流石に酷いと思った。著者の問題でもあるけれど、個人的には校閲の問題もあると思う。 総じてネガティブなことばかり書いてしまったが、印象としては、部分部分面白いし、読んでよかったと思うけれど、ご都合主義で書かれた客観性に欠けた本という印象だった。エッセイとして書いてくれたら良かったのではないかと思う。でも、新書で出したってことは、バズり目的だったのかなとも正直思ってしまった(著者がはっきりと「新書大賞取りたい」とか言っていたし。。。)それこそ、ノイズを排除して自分の文脈に合う「情報」のみで組み立てられた本なのかもしれない。実は普段、新書は基本的に研究者やアカデミックな背景を持つ専門家の書いたものや、中公新書、岩波新書などの固めのレーベルしか読まないようにしているのだけれども、その方針で間違っていなかったように思う。多分、普通に読んでいたら、ここまで考察しなかったし、普通に納得していた気がする。

Cota@Cota-CAT4rd2025年12月9日読み終わった明治以降の読書史であり近現代史となり、ベストセラーを通じた世相論から現代の労働論になり、令和に生きる我々への生き方を提言するに至る。 そりゃあ面白いわな(*゚∀゚*)

Cota@Cota-CAT4rd2025年12月9日読み終わった明治以降の読書史であり近現代史となり、ベストセラーを通じた世相論から現代の労働論になり、令和に生きる我々への生き方を提言するに至る。 そりゃあ面白いわな(*゚∀゚*)

秋山@akiyama6292025年11月27日読み終わった新作『考察する若者たち』とセットで読むと、半身でいようよ→私たち報われたいよね、と更に現代の思想が深堀されているのが良い。コラボ動画でくるまさんも言ってたけど、最後に読者に視線を合わせてよりそいがあるのが三宅さんの著書が受け入れられるところなんだろうな。

秋山@akiyama6292025年11月27日読み終わった新作『考察する若者たち』とセットで読むと、半身でいようよ→私たち報われたいよね、と更に現代の思想が深堀されているのが良い。コラボ動画でくるまさんも言ってたけど、最後に読者に視線を合わせてよりそいがあるのが三宅さんの著書が受け入れられるところなんだろうな。

ナガヤ@nagaya2025年11月24日読み終わった読書を明治時代から紐解いていき、読書の歴史がよくわかる本 この歴史部分は読み応えがあり面白かった そもそも読書の歴史という視点が面白い! だが全身全霊で働きながら本を読んでいる私としては結論は共感できなかった

ナガヤ@nagaya2025年11月24日読み終わった読書を明治時代から紐解いていき、読書の歴史がよくわかる本 この歴史部分は読み応えがあり面白かった そもそも読書の歴史という視点が面白い! だが全身全霊で働きながら本を読んでいる私としては結論は共感できなかった

きょ@octjack2025年11月19日読み終わった感想をどうまとめるか思案したり、必要事項をメモしたりしているうちに、読了日から一月以上経過していました。今年の感想は今年のうちにというわけでなんとか書けたので、以下読書メーターの感想をそっと置いておきます。 労働と教養にまつわる内容は興味深く読めた。特に情報の件は興味深いし、実際に体験していることでもあるので理解しやすかった。例年に比べて今年は読書ができたのは、仕事が比較的落ち着いて、少しばかりのノイズを受け入れるだけの余裕が生まれたからかなとは思った。ただ、あとがきまで読むと、現状を変えずに働きながら本を読む方法はないのではないかという感想に落ち着きそうだ。労働時間はさておき、現時点でも仕事だけに全力を注いでいないので、現状を維持しつつ、著者の提唱が実現しやすい世の中になることを願うばかりである。

きょ@octjack2025年11月19日読み終わった感想をどうまとめるか思案したり、必要事項をメモしたりしているうちに、読了日から一月以上経過していました。今年の感想は今年のうちにというわけでなんとか書けたので、以下読書メーターの感想をそっと置いておきます。 労働と教養にまつわる内容は興味深く読めた。特に情報の件は興味深いし、実際に体験していることでもあるので理解しやすかった。例年に比べて今年は読書ができたのは、仕事が比較的落ち着いて、少しばかりのノイズを受け入れるだけの余裕が生まれたからかなとは思った。ただ、あとがきまで読むと、現状を変えずに働きながら本を読む方法はないのではないかという感想に落ち着きそうだ。労働時間はさておき、現時点でも仕事だけに全力を注いでいないので、現状を維持しつつ、著者の提唱が実現しやすい世の中になることを願うばかりである。

お水@mizubasira2025年11月18日読んでるどんな本なのか知らずに読み始めたら、読書史から書かれていて非常に面白い。 読書の歴史について考えたこともなかった。ネットでは全く知らないことは調べられないので読書のいい所が出てるなあと思ったり……

お水@mizubasira2025年11月18日読んでるどんな本なのか知らずに読み始めたら、読書史から書かれていて非常に面白い。 読書の歴史について考えたこともなかった。ネットでは全く知らないことは調べられないので読書のいい所が出てるなあと思ったり……

きょ@octjack2025年11月16日読んでる@ 電車最終章の途中まで読了。本当は最終章くらいは読み切りたかったんだけど、時間の都合で途中切りします。結局、働きすぎているから読めないというところに落ち着きそうなのかしらねと思いつつ、ここまできたら忘れないうちに読んでしまいたいです。

きょ@octjack2025年11月16日読んでる@ 電車最終章の途中まで読了。本当は最終章くらいは読み切りたかったんだけど、時間の都合で途中切りします。結局、働きすぎているから読めないというところに落ち着きそうなのかしらねと思いつつ、ここまできたら忘れないうちに読んでしまいたいです。

きょ@octjack2025年11月15日読んでる@ 電車第8章まで読了。 時代を経るにつれて読書の立ち位置が変わっていったってことかな?段々と最近の話が増えてきて、なんとなく覚えている話が増えてきたので、この調子で読み進めたい。

きょ@octjack2025年11月15日読んでる@ 電車第8章まで読了。 時代を経るにつれて読書の立ち位置が変わっていったってことかな?段々と最近の話が増えてきて、なんとなく覚えている話が増えてきたので、この調子で読み進めたい。

Yoshi@yoshi5t032025年11月13日買った読み終わった感想表題に惹かれて、自分も最近本が読めなくなってきたから買った。ハウツー本かと思いきや、なかなかに歴史を遡る日本の労動史の話だった。明治の時代からの本と労働者の関係を考える面白い本でした

Yoshi@yoshi5t032025年11月13日買った読み終わった感想表題に惹かれて、自分も最近本が読めなくなってきたから買った。ハウツー本かと思いきや、なかなかに歴史を遡る日本の労動史の話だった。明治の時代からの本と労働者の関係を考える面白い本でした

- りほ@riho-stars2025年11月13日読み終わった図書館で予約待ちをしていたけど人気すぎて永遠に順番が回ってこない+ANNが面白かった+推しがとっってもお世話になっているので、お布施がてら購入。 ほんとに!わかるー!!なタイトル。 社会人になってから本当に本が読めなくなる不思議。なるほどなー、確かに自己啓発本の方が手に取りやすくなったりするなー、などと思いながら読み進める。 最終章の「半身で生きる」に泣きそうになってしまった。仕事も家庭も自分のやりたいことが出来る、そんなレベルの真剣さでも生きていける世の中になって欲しいな。

- 仲嶺真@nihsenimakan2025年11月5日読み終わった本書は、日本の近代以降の労働史と読書史を並べて俯瞰することによって、「歴史上、日本人はどうやって働きながら本を読んできたのか?そしてなぜ現代の私たちは、働きながら本を読むことに困難を感じているのか?」という問いについて考えた本です。p.22

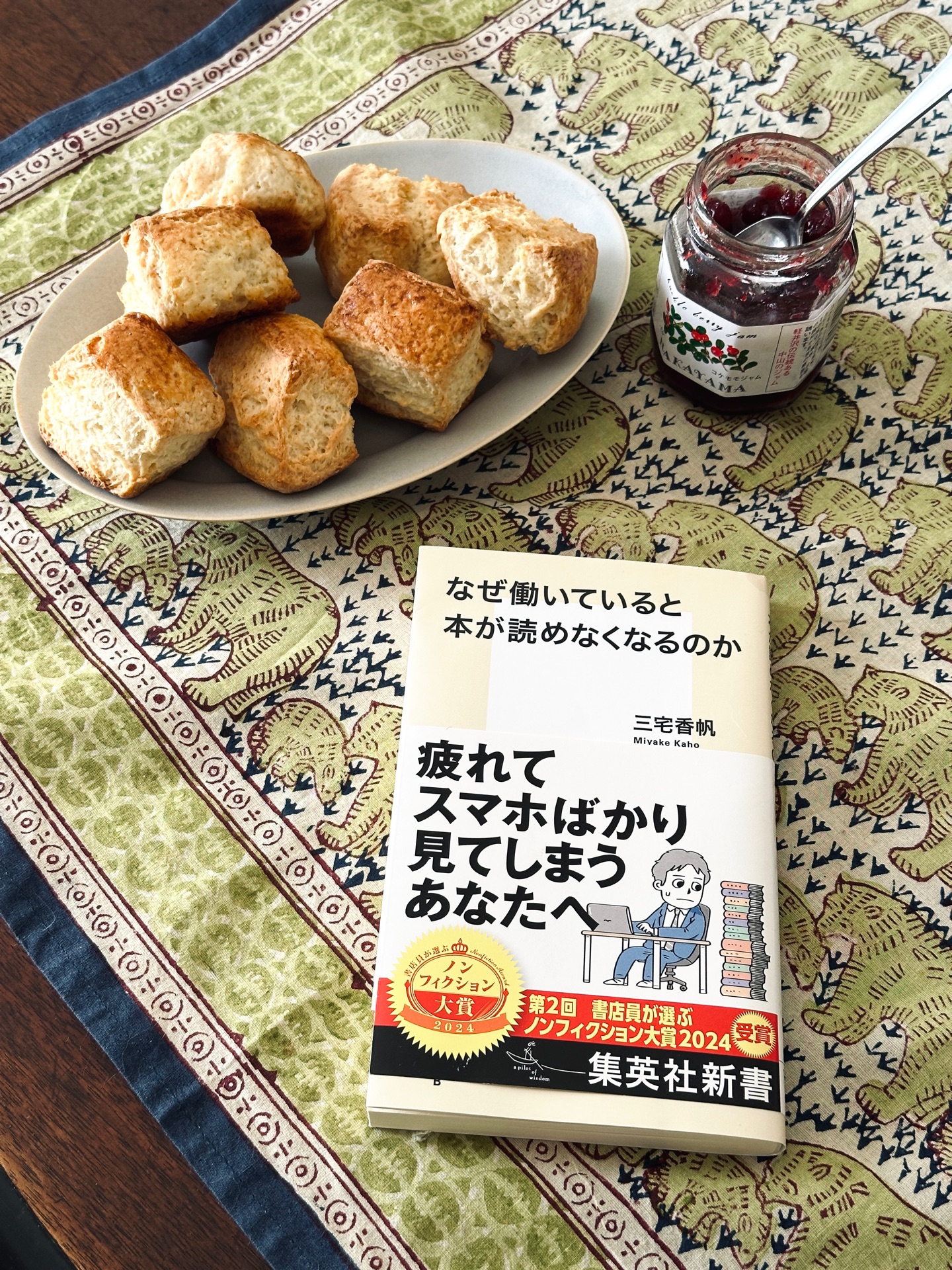

hagi@y_hagi2025年11月1日読み終わった妻が読んでいたので、ついでに借りて読んでみる。「半身」で働くとか、何を今さらという感じである。私はとっくにそうしている。 ところで今朝は妻の朝ごはん用にスコーンを焼いた。 先週アップルパイを焼いて「もうこんな手間のかかることはしないぞ」と思ったところだが、それに比べればスコーン程度の手間なら手間と感じなくなったのは、まあ良かったことである。

hagi@y_hagi2025年11月1日読み終わった妻が読んでいたので、ついでに借りて読んでみる。「半身」で働くとか、何を今さらという感じである。私はとっくにそうしている。 ところで今朝は妻の朝ごはん用にスコーンを焼いた。 先週アップルパイを焼いて「もうこんな手間のかかることはしないぞ」と思ったところだが、それに比べればスコーン程度の手間なら手間と感じなくなったのは、まあ良かったことである。

きょ@octjack2025年10月31日読んでる@ 待合室第3章読了。円本というサブスクインテリア本の概念が購入しやすくかつ積まれるのはわかる気がする……。なお、円本じゃなくてもわたしは遠慮なく積むのでそれ以前の話でした。

きょ@octjack2025年10月31日読んでる@ 待合室第3章読了。円本というサブスクインテリア本の概念が購入しやすくかつ積まれるのはわかる気がする……。なお、円本じゃなくてもわたしは遠慮なく積むのでそれ以前の話でした。

きょ@octjack2025年10月28日読んでる@ 待合室前回ちょっと開いてから約5ヶ月、当然のことながら記憶が薄れていた箇所を適宜読み返しながら2章まで読み進めました。明治から大正にかけての労働と読書を取り巻く環境をそっちのけで痴人の愛を読んでみたくなったという感想だったので終わってました。

きょ@octjack2025年10月28日読んでる@ 待合室前回ちょっと開いてから約5ヶ月、当然のことながら記憶が薄れていた箇所を適宜読み返しながら2章まで読み進めました。明治から大正にかけての労働と読書を取り巻く環境をそっちのけで痴人の愛を読んでみたくなったという感想だったので終わってました。 さ@chiru1442025年10月28日読み終わった昨日、こんなに読みたい本がたくさんあるのに、なんで読めない…と腹の底から思って、手に取って一気に読んだ。自分の中で読むのに最適なタイミングだったように思う、面白かった…!

さ@chiru1442025年10月28日読み終わった昨日、こんなに読みたい本がたくさんあるのに、なんで読めない…と腹の底から思って、手に取って一気に読んだ。自分の中で読むのに最適なタイミングだったように思う、面白かった…!

りんでん@zkoto4282025年10月26日かつて読んだここのところ仕事が本当に忙しく本も全然読めなくて思い出してこの本を再読(読めるのでは?)。本を読むというのは単なる情報を得るだけじゃなくノイズも取り込むこと。それが醍醐味なんだけど忙しいとそれすら邪魔になってしまうんだろう。 私はなんだかんだと仕事好きだし本は読みたいけど読書100%も絶対飽きるので、著者のいう「半身」でどれもいきたい。

りんでん@zkoto4282025年10月26日かつて読んだここのところ仕事が本当に忙しく本も全然読めなくて思い出してこの本を再読(読めるのでは?)。本を読むというのは単なる情報を得るだけじゃなくノイズも取り込むこと。それが醍醐味なんだけど忙しいとそれすら邪魔になってしまうんだろう。 私はなんだかんだと仕事好きだし本は読みたいけど読書100%も絶対飽きるので、著者のいう「半身」でどれもいきたい。

はれのき・ちゅうた@harenokichuta2025年10月24日読み終わったなぜ働いていると本が読めないのか?という著者自身の疑問を起点に生まれた本書。 そこから働くことと読書の歴史に目を向ける視点が面白かった。 三宅さんは、今すぐに必要のない知識や歴史的な文脈などはノイズとして忌避されていくようになったと述べている。欲しいのは情報のみ。映画を2倍速で見るような現象がそれを象徴している。 読書をする時間も余裕もないけれど、スマホでゲームをやる時間はあるという冒頭の出来事に繋がってくる。 この本の結論として、読書も労働も成り立たせるために全身全霊で働く社会から、半身で働く社会を目指すべきだと提案している。半分仕事でもう半分を趣味や家庭に。そんなことが許容される社会になればいい。 ただ現実は、仕事も家庭もどちらにも全身全霊を求められるようなことも多い。半身で働いて、残りの半分で趣味の読書をするなんて難しい。 とはいえ、この本を読むことはできたのだ。readsには本を読んでいる人がこれだけいるのだ。今だって本を読むことはできる。ちゃんと読めている。 そう考えて読書に対する希望が持てた本だった。

はれのき・ちゅうた@harenokichuta2025年10月24日読み終わったなぜ働いていると本が読めないのか?という著者自身の疑問を起点に生まれた本書。 そこから働くことと読書の歴史に目を向ける視点が面白かった。 三宅さんは、今すぐに必要のない知識や歴史的な文脈などはノイズとして忌避されていくようになったと述べている。欲しいのは情報のみ。映画を2倍速で見るような現象がそれを象徴している。 読書をする時間も余裕もないけれど、スマホでゲームをやる時間はあるという冒頭の出来事に繋がってくる。 この本の結論として、読書も労働も成り立たせるために全身全霊で働く社会から、半身で働く社会を目指すべきだと提案している。半分仕事でもう半分を趣味や家庭に。そんなことが許容される社会になればいい。 ただ現実は、仕事も家庭もどちらにも全身全霊を求められるようなことも多い。半身で働いて、残りの半分で趣味の読書をするなんて難しい。 とはいえ、この本を読むことはできたのだ。readsには本を読んでいる人がこれだけいるのだ。今だって本を読むことはできる。ちゃんと読めている。 そう考えて読書に対する希望が持てた本だった。

- maki@makimaki2025年10月22日読み終わった考えたことメモ:長時間労働 ⚪︎社会参画の低下 ⚪︎居場所の貧困 ⚪︎文化芸術等ソフトパワーの低下 ⚪︎心身の健康度の低下 ⚪︎関係人口の貧困 →生産と消費以外、参画への参加必要 貧困でなく欠乏かな ※シリアスレジャー、トータルワークの危うさ

はれのき・ちゅうた@harenokichuta2025年10月16日読み始めた冒頭の「スマホでゲームしたりYouTube見る時間はあるのに本を読む時間はない」という話に、自分のことだーとやられてしまった。

はれのき・ちゅうた@harenokichuta2025年10月16日読み始めた冒頭の「スマホでゲームしたりYouTube見る時間はあるのに本を読む時間はない」という話に、自分のことだーとやられてしまった。

- hokori.@hokori_2025102025年10月14日読み終わった出張で訪れた和歌山市駅の蔦屋書店で購入。 日本の歴史と読書についての変遷が分かりやすくまとまっていて、なるほど〜!と感じる点が多かった。 この本で三宅香帆さんを知り、Page Turnersを知り、読書が楽しいって思えるようになった。本当に、この本に出会えて良かった!

胃腸弱子@icho_yowako2025年10月6日買った読み終わった@ 自宅読み終えるのにとても時間がかかってしまった 多分半年はかかった どうにも手に取れないので、トイレに置いて、用を足す度に1ページは読むことを自分に課した あとがきの「少子化対策も、日本経済の復活も、「半身で働く」ことからはじまると思っています」 誰かに聞かせたい言葉、私もそう思うよ~

胃腸弱子@icho_yowako2025年10月6日買った読み終わった@ 自宅読み終えるのにとても時間がかかってしまった 多分半年はかかった どうにも手に取れないので、トイレに置いて、用を足す度に1ページは読むことを自分に課した あとがきの「少子化対策も、日本経済の復活も、「半身で働く」ことからはじまると思っています」 誰かに聞かせたい言葉、私もそう思うよ~ かな@kana-kujira2025年10月3日読みやすい。気軽に読めた。本と歴史と人の営みを関連付けて、結局のところ私たちはどうやって本を読むべきなのかまとめられている。ハウツー本、インターネットはノイズのない情報、小説などはノイズのある情報というのに納得感があった。

かな@kana-kujira2025年10月3日読みやすい。気軽に読めた。本と歴史と人の営みを関連付けて、結局のところ私たちはどうやって本を読むべきなのかまとめられている。ハウツー本、インターネットはノイズのない情報、小説などはノイズのある情報というのに納得感があった。 ミオReads@hanamio032025年9月30日読み終わった「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」知りたくて借りたのに、読む時間を捻出できないまま返却期限が来てしまう…きっとそういう姿勢がだめだということが書いてあるんだろうな…とメソメソしていたら、すでに読んだ友人から「多分、割と結論として真逆のことが書いてある」と教えられた。 なので返却期限当日にざっと読んだ。読めるじゃん!と思いながら。そして面白い〜!と満喫しながら。 「せっかく読むんだから読書ノートも書きながら、一文も無駄にせず知識として入手したい」なんていう姿勢でいるから読む始められんのだな、まあとりあえず読まずに返すより読んで返した方が得だろ、みたいな思考に返却当日なったため読めたのだが、まさにそういうことが書いてあって半笑い、のち、軽く「にわか」で読んでよかったなと思った。 学びたいし賢くもなりたいし人生を楽に生きたいし社会を切り離して自分の世界に生きたくもあるけど、そういう気持ちは腹の底にいるけど、そういうの「まあとりあえず読むか」からの「わ〜面白い〜」をやってるときは見えなくなってるし「わ〜面白い〜」はほんとうに気持ちがいい。 返却期限にヒイヒイしちゃうけど、また何か図書館で借りてこよ。ここも、円本並べて満足するような記録の仕方じゃなくて、もっとカジュアルに使いたいね。

ミオReads@hanamio032025年9月30日読み終わった「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」知りたくて借りたのに、読む時間を捻出できないまま返却期限が来てしまう…きっとそういう姿勢がだめだということが書いてあるんだろうな…とメソメソしていたら、すでに読んだ友人から「多分、割と結論として真逆のことが書いてある」と教えられた。 なので返却期限当日にざっと読んだ。読めるじゃん!と思いながら。そして面白い〜!と満喫しながら。 「せっかく読むんだから読書ノートも書きながら、一文も無駄にせず知識として入手したい」なんていう姿勢でいるから読む始められんのだな、まあとりあえず読まずに返すより読んで返した方が得だろ、みたいな思考に返却当日なったため読めたのだが、まさにそういうことが書いてあって半笑い、のち、軽く「にわか」で読んでよかったなと思った。 学びたいし賢くもなりたいし人生を楽に生きたいし社会を切り離して自分の世界に生きたくもあるけど、そういう気持ちは腹の底にいるけど、そういうの「まあとりあえず読むか」からの「わ〜面白い〜」をやってるときは見えなくなってるし「わ〜面白い〜」はほんとうに気持ちがいい。 返却期限にヒイヒイしちゃうけど、また何か図書館で借りてこよ。ここも、円本並べて満足するような記録の仕方じゃなくて、もっとカジュアルに使いたいね。

ゆに@sunflower_yuni2025年9月27日買った読み終わったコツコツ読み進めていた本。 新書だというのにボリュームがすごくて、勉強になった。著者の言う「半身社会」が訪れるといいなと思った。

ゆに@sunflower_yuni2025年9月27日買った読み終わったコツコツ読み進めていた本。 新書だというのにボリュームがすごくて、勉強になった。著者の言う「半身社会」が訪れるといいなと思った。

maimu@mainan248694612025年9月26日買った読んでる読み終わったやーっと読み終わりました。 途中の明治、大正、昭和の話とか、前提の話が長いように感じたのだけど、 後半はその前情報があったからこそするすると読めた。 著者の結論が私が日頃感じていることとドンピシャにあってて、同じくそう思います!って首がもげそうだった。 働きながら本を読める社会を愛します。

maimu@mainan248694612025年9月26日買った読んでる読み終わったやーっと読み終わりました。 途中の明治、大正、昭和の話とか、前提の話が長いように感じたのだけど、 後半はその前情報があったからこそするすると読めた。 著者の結論が私が日頃感じていることとドンピシャにあってて、同じくそう思います!って首がもげそうだった。 働きながら本を読める社会を愛します。 たぬ@mfaline_io2025年9月23日読み終わった大学の研究以外では初めての新書かも。 必要な情報をなるべく短時間・短ステップで取得することしか欲しくなくて、読書は必要な情報があるかも分からず辿り着くまでにも長いから読めなくなるんだよ〜にはなるほどねぇ、と思った。 卒業論文みたいで、まあ確かに新書ってつまるところ卒業論文なのかも。

たぬ@mfaline_io2025年9月23日読み終わった大学の研究以外では初めての新書かも。 必要な情報をなるべく短時間・短ステップで取得することしか欲しくなくて、読書は必要な情報があるかも分からず辿り着くまでにも長いから読めなくなるんだよ〜にはなるほどねぇ、と思った。 卒業論文みたいで、まあ確かに新書ってつまるところ卒業論文なのかも。 かくり@kakuri0002025年9月20日気になる読みたいBlueskyで「労働のあり方とは」「明治維新から現代にかけての労働と読書の歴史」を書かれた本だと知って、興味が湧いた。正直タイトルだけでは興味が持てなかった…

かくり@kakuri0002025年9月20日気になる読みたいBlueskyで「労働のあり方とは」「明治維新から現代にかけての労働と読書の歴史」を書かれた本だと知って、興味が湧いた。正直タイトルだけでは興味が持てなかった…- 本の宮@mkaren4132025年9月18日読み終わった学び!労働史と読書がどんな関係をもつのかわからなかったけど、読んでみたら近現代の人々の労働の変遷なども知れて、学びになる本だった。 著者買いです。

ウタカタ@uta-ka-ta2025年9月17日読み終わった人生で初めて、するっと読めた新書。読書論の話かと思いきや、働き方の話だった。 確かに、知らず知らずのうちに、社会に「全身全霊」を求められていた。子育てや介護、そのほかの事情で「全身全霊」になれない人は、やはり査定として下がるし。逆を言えば、何をおいても「全身全霊」な人間は、評価される。そしてその評価を、他者にも下そうとしてしまう。 だからこそ、全員が半身で働くこと。その半身の中に、読書は入ってくるのではないか。 三宅香帆さん、YouTubeで拝見していたけど、これならご著書も読んでみようかな。

ウタカタ@uta-ka-ta2025年9月17日読み終わった人生で初めて、するっと読めた新書。読書論の話かと思いきや、働き方の話だった。 確かに、知らず知らずのうちに、社会に「全身全霊」を求められていた。子育てや介護、そのほかの事情で「全身全霊」になれない人は、やはり査定として下がるし。逆を言えば、何をおいても「全身全霊」な人間は、評価される。そしてその評価を、他者にも下そうとしてしまう。 だからこそ、全員が半身で働くこと。その半身の中に、読書は入ってくるのではないか。 三宅香帆さん、YouTubeで拝見していたけど、これならご著書も読んでみようかな。

上原のあ@uen702025年9月9日読み終わったAudibleで。 仕事に疲れ、ノイズの少ない「情報」ばかりを求めてしまう、不確実性を減らしたくなってしまうの、まさしくそうだ…と思った。 少し違うけど、疲れているとよく小説家になろうの異世界恋愛カテゴリのランキングを読みあさってしまう。なろうでこのランキングに載る作品は、かなりテンプレートがあり、王道の味付けからそこまで離れない。これはつまり、不確実性が少ないということなのかも。 不確実な読書を楽しみたい気持ちがわいてきた。 読書の歴史のパートに対して、「今のなぜを語るのにこのあたりは必要なのか…?」とか途中で思ってしまった自分がまさしくファスト教養的だな…と後から内省して恥ずかしくなったりした。

上原のあ@uen702025年9月9日読み終わったAudibleで。 仕事に疲れ、ノイズの少ない「情報」ばかりを求めてしまう、不確実性を減らしたくなってしまうの、まさしくそうだ…と思った。 少し違うけど、疲れているとよく小説家になろうの異世界恋愛カテゴリのランキングを読みあさってしまう。なろうでこのランキングに載る作品は、かなりテンプレートがあり、王道の味付けからそこまで離れない。これはつまり、不確実性が少ないということなのかも。 不確実な読書を楽しみたい気持ちがわいてきた。 読書の歴史のパートに対して、「今のなぜを語るのにこのあたりは必要なのか…?」とか途中で思ってしまった自分がまさしくファスト教養的だな…と後から内省して恥ずかしくなったりした。

おぞえ@zzz-o2025年9月7日読み終わった借りてきたYouTubeでめちゃくちゃお世話になっている三宅香帆さんの代表的な著書を、そういえば読んだことなかった!と思い、読了。 現代に至るまでの人々の読書の歴史を知る。

おぞえ@zzz-o2025年9月7日読み終わった借りてきたYouTubeでめちゃくちゃお世話になっている三宅香帆さんの代表的な著書を、そういえば読んだことなかった!と思い、読了。 現代に至るまでの人々の読書の歴史を知る。

成功者の味方は怠慢な他人@No_Read_No_Life2025年9月6日買った読み終わった本だけでなく働いている事でスマホしか見れなくなり、久しく趣味に没頭出来ていない人達に向けられた本。 スマホは触れるけど、本は読めない原因は本にあるノイズ性を疲労が受け付けないから。ネットからは情報を得ることは出来るが、直接的な答えになるため知識にはならない。逆に本は情報+ノイズで知識になる。 昨今TikTokで本を紹介する事に対して賛否が分かれているが、過去を振り返るとTVによって売れる本は悪とされていたので歴史の繰り返しなのだと分かった。 結論として働きながら本を読むには、仕事にフルコミットしない事である。日本では野球に集中する為に坊主にするような文化が作られているので、必然的に仕事にも全身全霊取り組む事を求められる。しかし、それで本当に人間らしい生活が出来るのかと言えばそうではないだろう。よって、文化的に恵まれた生活を送るためにはこれからの時代、所謂ワークライフバランスのような考えが必要になると思った。 1100円

成功者の味方は怠慢な他人@No_Read_No_Life2025年9月6日買った読み終わった本だけでなく働いている事でスマホしか見れなくなり、久しく趣味に没頭出来ていない人達に向けられた本。 スマホは触れるけど、本は読めない原因は本にあるノイズ性を疲労が受け付けないから。ネットからは情報を得ることは出来るが、直接的な答えになるため知識にはならない。逆に本は情報+ノイズで知識になる。 昨今TikTokで本を紹介する事に対して賛否が分かれているが、過去を振り返るとTVによって売れる本は悪とされていたので歴史の繰り返しなのだと分かった。 結論として働きながら本を読むには、仕事にフルコミットしない事である。日本では野球に集中する為に坊主にするような文化が作られているので、必然的に仕事にも全身全霊取り組む事を求められる。しかし、それで本当に人間らしい生活が出来るのかと言えばそうではないだろう。よって、文化的に恵まれた生活を送るためにはこれからの時代、所謂ワークライフバランスのような考えが必要になると思った。 1100円

READ-RED@read-red2025年9月6日読んでる@ 本の読める店fuzkue初台このアプリから知ったfuzkueというカフェに来てみた。1hだけお試し 雰囲気とかコンセプトが心地良い。 西荻窪とかにもあるらしいので行ってみようかな。

READ-RED@read-red2025年9月6日読んでる@ 本の読める店fuzkue初台このアプリから知ったfuzkueというカフェに来てみた。1hだけお試し 雰囲気とかコンセプトが心地良い。 西荻窪とかにもあるらしいので行ってみようかな。

💛@okiotashikani2025年9月5日読み終わった映画『花束みたいな恋をした』も観た。キノコが好きなのにきいたことのなかったきのこ帝国をはじめてきいている。クロノスタシス、以前はよくあったなぁ。もう秒針も見えないや。

💛@okiotashikani2025年9月5日読み終わった映画『花束みたいな恋をした』も観た。キノコが好きなのにきいたことのなかったきのこ帝国をはじめてきいている。クロノスタシス、以前はよくあったなぁ。もう秒針も見えないや。

あんぱんまん@rta-dmy2025年9月4日読み終わった読書の歴史から論を進めていくのが面白く、結論にも納得。 スマホや自己啓発本に惹かれてしまう自分には本を読む余裕がなかったのだなと自分を少し俯瞰できた気がする。 読みたい時にはいろいろ読んでみよう、そんな余裕をもちたい。

あんぱんまん@rta-dmy2025年9月4日読み終わった読書の歴史から論を進めていくのが面白く、結論にも納得。 スマホや自己啓発本に惹かれてしまう自分には本を読む余裕がなかったのだなと自分を少し俯瞰できた気がする。 読みたい時にはいろいろ読んでみよう、そんな余裕をもちたい。

田口為@naseru_taguchi2025年8月30日買った読み終わった読書日記タイトルから期待する結論として「〇〇だから本が読めないのだ、だから△△しよう」というものなのだが、私の予想していた結論とは違ったので、新しい視点をもらったな、と思った。 結論だけ読めば「そりゃそうだよ」で終わりそうなのだが、結論に至るまでに日本人と読書の歴史を丁寧に紹介・分析してくれるので、結論がスッと頭に入ってきたのが気持ちよかった。 私の予想した結論は「頑張って時間を作ろう。そのために…」という類のもので、要は読書のやる気が足りないのだ、のような精神論が少なからず入るものであった。 だが、この本の結論はそのような根性で解決しろというものではなかった。結論は「〇〇を心がけよう」という語りかけなのだが、それは決して押し付けではないところがホッとした。そして、〇〇を心がけることで、読書のみならず、他のあらゆる「何々ができない時間」を解決することに近づくのだと思うと、救われる気持ちになる。 これは、Xなどの文章型SNSのリプに繋げた連投で読むのとは全く違う満足感だと思った。 SNSにも良い意見はある。だが、リプの連投だとどうしても一過性のものであるという感覚があり、私は「へー」「そうだよなあ」とやはり一過性の感想で終わってしまうのだ。 この本も結論だけポストの連投で読んでいたら、心に残らなかっただろう。 最初に書いたように、読書の歴史を紹介・分析を追って結論を読むことができたので、読書ならではの体験ができたと思う。

田口為@naseru_taguchi2025年8月30日買った読み終わった読書日記タイトルから期待する結論として「〇〇だから本が読めないのだ、だから△△しよう」というものなのだが、私の予想していた結論とは違ったので、新しい視点をもらったな、と思った。 結論だけ読めば「そりゃそうだよ」で終わりそうなのだが、結論に至るまでに日本人と読書の歴史を丁寧に紹介・分析してくれるので、結論がスッと頭に入ってきたのが気持ちよかった。 私の予想した結論は「頑張って時間を作ろう。そのために…」という類のもので、要は読書のやる気が足りないのだ、のような精神論が少なからず入るものであった。 だが、この本の結論はそのような根性で解決しろというものではなかった。結論は「〇〇を心がけよう」という語りかけなのだが、それは決して押し付けではないところがホッとした。そして、〇〇を心がけることで、読書のみならず、他のあらゆる「何々ができない時間」を解決することに近づくのだと思うと、救われる気持ちになる。 これは、Xなどの文章型SNSのリプに繋げた連投で読むのとは全く違う満足感だと思った。 SNSにも良い意見はある。だが、リプの連投だとどうしても一過性のものであるという感覚があり、私は「へー」「そうだよなあ」とやはり一過性の感想で終わってしまうのだ。 この本も結論だけポストの連投で読んでいたら、心に残らなかっただろう。 最初に書いたように、読書の歴史を紹介・分析を追って結論を読むことができたので、読書ならではの体験ができたと思う。

ゆかり@yukari2025年8月28日読み終わった本を読めないのは時間がないからだと思いがちだけど、確かにスマホを見る時間はあるし、なんなら気づいたら貴重な自由時間や隙間時間がそれで消えていたりする。 本が読めない原因の追求として読書の歴史を紐解いていて興味深かった。 「半身」で働くためには自分だけの努力ではなく社会単位での改革が必要だとは思うけど、自分自身としては常にそういった心掛けでいたいし、これからも働いていても読書は趣味として楽しみ続けたい。

ゆかり@yukari2025年8月28日読み終わった本を読めないのは時間がないからだと思いがちだけど、確かにスマホを見る時間はあるし、なんなら気づいたら貴重な自由時間や隙間時間がそれで消えていたりする。 本が読めない原因の追求として読書の歴史を紐解いていて興味深かった。 「半身」で働くためには自分だけの努力ではなく社会単位での改革が必要だとは思うけど、自分自身としては常にそういった心掛けでいたいし、これからも働いていても読書は趣味として楽しみ続けたい。

- ふかふかページふかふか@Mt_b_page2025年8月27日読み終わった冒頭の「働いていると本が読めない…!」という著者自身の嘆きに端を発し、「花束みたいな恋をした」の麦君の例に繋ぐ(ゴールデンカムイ…宝石の国…たしかに相当な「文脈」にアタックするお話だ)。 著者は日本に「労働」という言葉が入ってきた明治時代まで遡って、読書と労働の関係を洗い出す。 自分はこの視点で明治からの100年余りを通しで俯瞰したことがなく、一本筋が通ったような爽快さを感じた。 そして内面化された新自由主義と、「全身」で「自ら」コミットメントしてしまうこと…。 後者の「楽」さは自分にも覚えがあり、どきりとする。 考えるの、しんどい。 考えないの、楽。 しかしその先の個人の破綻と社会(政治)の先細りは言うまでもなく…。 行き過ぎた労働を美化、全身コミットメントの楽さに溺れる考えは自分にかなり染み付いているので、なんとか「半身」の方に舵を切りたい。

- ふかふかページふかふか@Mt_b_page2025年8月27日読んでる著者の語りが平易で読みやすい、かつ、基本的に論理の積み上げなのでムードを必要としない(背後に立ってる乗客の目も、良いところでの乗り換えも怖くない!)ので、電車やバスで読むのにちょうどいいかもしれない。

harami@msk4062025年8月25日読み終わった働いていると本が読めなくなる理由を労働史をがっつり軸に置いて展開される一冊。現代において自分に必要な知識を求める→それ以外の知識《ノイズ》は要らない、その余裕がない結果読書ができない、という結論には情報化社会故のジレンマがあると思った。三宅さんは最後に全身全霊で働くことをやめる(読書ができるゆとりをもつ)=半身で働く、ことを提案している。それは、今働きながらでも本が読めている自分に当てはまる働き方だと気づいた。ダブルワークで、それぞれに専念しすぎないスタンスは中途半端な気がしてもいるが、家での余暇時間が安定しているのは身を持って感じている。新しい文脈を取り入れたい欲はありすぎるくらいだ。本が読めているのは本好きだからだと思っていたが環境に依るものでもあると実感した。

harami@msk4062025年8月25日読み終わった働いていると本が読めなくなる理由を労働史をがっつり軸に置いて展開される一冊。現代において自分に必要な知識を求める→それ以外の知識《ノイズ》は要らない、その余裕がない結果読書ができない、という結論には情報化社会故のジレンマがあると思った。三宅さんは最後に全身全霊で働くことをやめる(読書ができるゆとりをもつ)=半身で働く、ことを提案している。それは、今働きながらでも本が読めている自分に当てはまる働き方だと気づいた。ダブルワークで、それぞれに専念しすぎないスタンスは中途半端な気がしてもいるが、家での余暇時間が安定しているのは身を持って感じている。新しい文脈を取り入れたい欲はありすぎるくらいだ。本が読めているのは本好きだからだと思っていたが環境に依るものでもあると実感した。 Yuri@yuririri682025年8月21日読み終わった「なぜ余暇の時間でスマホは見れて、読書はできないのか」 情報=知りたいこと 知識=ノイズ+知りたいこと 自分から遠く離れた文脈(ノイズ)に触れることが読書なので、ノイズを自分が受け入れられる状態かどうか 後半、大共感ですごく腑に落ちた 読書にまつわるテーマだけど、働き方を考えさせられる本でもある 三宅さん世代の映画やドラマを所々引用してくれるのでとても分かりやすい 読書できない人こそ読んで欲しい!おすすめ!

Yuri@yuririri682025年8月21日読み終わった「なぜ余暇の時間でスマホは見れて、読書はできないのか」 情報=知りたいこと 知識=ノイズ+知りたいこと 自分から遠く離れた文脈(ノイズ)に触れることが読書なので、ノイズを自分が受け入れられる状態かどうか 後半、大共感ですごく腑に落ちた 読書にまつわるテーマだけど、働き方を考えさせられる本でもある 三宅さん世代の映画やドラマを所々引用してくれるのでとても分かりやすい 読書できない人こそ読んで欲しい!おすすめ!

たま子@tama_co_co2025年8月20日読んでるしごとで新しい動きをしてみようといろいろ勉強や準備をしていて、最近は寝ても覚めてもそのことばかり考えているので、読書に身がはいらない。でも読みたいので、しごと脳に寄り添ってくれる三宅さんの本で慣らしながら、普段の読書にもどったりもどれなかったりを繰り返している。

たま子@tama_co_co2025年8月20日読んでるしごとで新しい動きをしてみようといろいろ勉強や準備をしていて、最近は寝ても覚めてもそのことばかり考えているので、読書に身がはいらない。でも読みたいので、しごと脳に寄り添ってくれる三宅さんの本で慣らしながら、普段の読書にもどったりもどれなかったりを繰り返している。

くん@kun2025年8月16日読み終わった@ 自宅本を読みたくて会社を辞めたという三宅香帆さんの読書論。 かなり話題になったし、実際2024年1番売れた新書だし、新書大賞も受賞されていたので気になっていたけど読むきっかけがなく、最近三宅香帆さんのYouTubeチャンネルを見て読んでみたくなりようやく手に取った。 働いていると本が読めない、疲れてスマホばかり見てしまう、そんな声がたくさん寄せられ、「そもそも本も読めない余裕のない社会はおかしい」と訴えるまえがきから始まり、映画『花束みたいな恋をした』を下敷きに読書史と労働史へと大風呂敷を広げた展開は、よくよく読み進めてみれば、なぜ本を読む事が出来ないのかを、読めなくなってしまった人へ実感させるための仕掛けだった。(ネタバレになるので言及はしないので読んでみてください) 明治・大正から始まり、現代に至るまでの道のりを辿り、作者が1番訴えたかった提言と結論は最終章の3行にこめられている。 もちろん、働きながら本を読むコツについても、あとがきでしっかりと書かれているので、これから本を読めるようになりたいという人たちへの一助にもなる。 ちなみに私はまったく同じ方法やってました。 働きながら本を読める方にも読者人を増やす布教のために読むのをオススメします。

くん@kun2025年8月16日読み終わった@ 自宅本を読みたくて会社を辞めたという三宅香帆さんの読書論。 かなり話題になったし、実際2024年1番売れた新書だし、新書大賞も受賞されていたので気になっていたけど読むきっかけがなく、最近三宅香帆さんのYouTubeチャンネルを見て読んでみたくなりようやく手に取った。 働いていると本が読めない、疲れてスマホばかり見てしまう、そんな声がたくさん寄せられ、「そもそも本も読めない余裕のない社会はおかしい」と訴えるまえがきから始まり、映画『花束みたいな恋をした』を下敷きに読書史と労働史へと大風呂敷を広げた展開は、よくよく読み進めてみれば、なぜ本を読む事が出来ないのかを、読めなくなってしまった人へ実感させるための仕掛けだった。(ネタバレになるので言及はしないので読んでみてください) 明治・大正から始まり、現代に至るまでの道のりを辿り、作者が1番訴えたかった提言と結論は最終章の3行にこめられている。 もちろん、働きながら本を読むコツについても、あとがきでしっかりと書かれているので、これから本を読めるようになりたいという人たちへの一助にもなる。 ちなみに私はまったく同じ方法やってました。 働きながら本を読める方にも読者人を増やす布教のために読むのをオススメします。

あめ@candy332025年8月14日買った読み終わった読書メモ学び!歴史なぜ働いていると本が読めなくなるのか。筆者が直面したその問いを展開するために何が書いてあるかと思いきや、日本が近代化した明治時代からの歴史を紐解いている。読書を切り口とした文化史はとても面白い。時代の流れと、それに対する当時のさまざまな識者のさまざまな見方を取り上げた後、最後に結論。「半身社会」は、なんだか最近読んでいる本に共通する考え方を表すキーワードな気がする。これからの日本に必要な考え方なのだろうね。教える仕事をしているので、これが若い世代に根付くと良いなと思う。

あめ@candy332025年8月14日買った読み終わった読書メモ学び!歴史なぜ働いていると本が読めなくなるのか。筆者が直面したその問いを展開するために何が書いてあるかと思いきや、日本が近代化した明治時代からの歴史を紐解いている。読書を切り口とした文化史はとても面白い。時代の流れと、それに対する当時のさまざまな識者のさまざまな見方を取り上げた後、最後に結論。「半身社会」は、なんだか最近読んでいる本に共通する考え方を表すキーワードな気がする。これからの日本に必要な考え方なのだろうね。教える仕事をしているので、これが若い世代に根付くと良いなと思う。

苳@ortensia2025年8月11日買った読んでる本が読めなくなった時期がわたしにもありました。何故なのかを知りたいけれど、知りたいような知りたくないような… 他にも幾つか新書を購入したので、今から読むことが楽しみです。新書の夏になるかもしれません。 今回三宅香帆さんのYouTubeを観て興味が湧き、購入しました。全国様々な書店を巡る「三宅がゆく」のコーナーが特に好きです。

苳@ortensia2025年8月11日買った読んでる本が読めなくなった時期がわたしにもありました。何故なのかを知りたいけれど、知りたいような知りたくないような… 他にも幾つか新書を購入したので、今から読むことが楽しみです。新書の夏になるかもしれません。 今回三宅香帆さんのYouTubeを観て興味が湧き、購入しました。全国様々な書店を巡る「三宅がゆく」のコーナーが特に好きです。

かつら@katurak2025年8月6日読み終わったこの本を読んで、自分が求めていた情報以外のもの、この本のいう「ノイズ」こそが自分を耕してくれたな〜と思いだした。私が小説をばりばり書けていた大学時代、それは大学の授業の、期待していなかった部分の知識だった。それを失ったとき、小説も書けなくなった。「ノイズ」をくれ……「ノイズ」を摂取しなきゃ……!

かつら@katurak2025年8月6日読み終わったこの本を読んで、自分が求めていた情報以外のもの、この本のいう「ノイズ」こそが自分を耕してくれたな〜と思いだした。私が小説をばりばり書けていた大学時代、それは大学の授業の、期待していなかった部分の知識だった。それを失ったとき、小説も書けなくなった。「ノイズ」をくれ……「ノイズ」を摂取しなきゃ……! プタッ@suomisuomi12025年7月26日読み終わったとても面白かった。実際転職して読む余裕が少しずつ出来てきてるので、そこかしこ頷きながら読んだ。 願わくば三宅さんの提唱する未来が来てほしい。

プタッ@suomisuomi12025年7月26日読み終わったとても面白かった。実際転職して読む余裕が少しずつ出来てきてるので、そこかしこ頷きながら読んだ。 願わくば三宅さんの提唱する未来が来てほしい。

- saori@sweetbox1042025年7月23日読み終わった文脈や歴史や社会の状況を共有しているという前提が、そもそも貧困にいま苦しんでいる人にとっては重い 情報=知りたいこと 知識=ノイズ+知りたいこと 全身全霊をやめ、半身で働く

ねむきち@ss04122025年7月22日読み終わった一年前に購入し、著者のSNSも楽しみに見ていたりするのに、本日読了……!買ったからいつでも読めるぞーとちまちま読みすぎた😂 読書と労働の歴史(昔から長時間労働だし、読書から役立つ知識を求めがちだし、今とそう変わらん!)から、若者へのキャリア教育の在り方、現代の仕事観(仕事=自己実現)、自分以外の文脈(他者→仕事のノイズになり得るもの必要性)、燃え尽き症候群の功罪…… 後半の内容は働く現代人の誰もが共感できるようなものなのだと思う。とても読みやすく、面白かった!!三宅さんのご著書は他にも拝読しているけど、どれも読みやすくて面白い。 自分の内側の「できる!もっとやれる!」の声が自分を長時間労働へ、全身全霊な働き方へと駆り立てる……という話の部分は、難しいなと思った。内容が難しいんじゃなくて、これって学生時代から大人たちによってかけられた声で形成される考え方で、大人になってからこの価値観を変えるのは少し難しそう(自分を信じて駆り立てないと前に進めない時もある)。あと、私が自分の子どもに、この声をかけないで育てられるのだろうかとも。 全ての場所で頑張らなくてもいい。ここが頑張り時!という場合には、しっかり気合いを入れるのもよい。(三宅さんも、人生にはそういうタイミングがあるとここは肯定されている) 私たちがバランス感覚を持ちながら若者と接していかんといけんのんよなぁと思ってはいるけど、自分自身がすぐ頑張りたいに舵を切ってしまう。そこに区切りがつけられるようにならないと。今の自分の働き方の課題でもある。実行していくのが難しい。

ねむきち@ss04122025年7月22日読み終わった一年前に購入し、著者のSNSも楽しみに見ていたりするのに、本日読了……!買ったからいつでも読めるぞーとちまちま読みすぎた😂 読書と労働の歴史(昔から長時間労働だし、読書から役立つ知識を求めがちだし、今とそう変わらん!)から、若者へのキャリア教育の在り方、現代の仕事観(仕事=自己実現)、自分以外の文脈(他者→仕事のノイズになり得るもの必要性)、燃え尽き症候群の功罪…… 後半の内容は働く現代人の誰もが共感できるようなものなのだと思う。とても読みやすく、面白かった!!三宅さんのご著書は他にも拝読しているけど、どれも読みやすくて面白い。 自分の内側の「できる!もっとやれる!」の声が自分を長時間労働へ、全身全霊な働き方へと駆り立てる……という話の部分は、難しいなと思った。内容が難しいんじゃなくて、これって学生時代から大人たちによってかけられた声で形成される考え方で、大人になってからこの価値観を変えるのは少し難しそう(自分を信じて駆り立てないと前に進めない時もある)。あと、私が自分の子どもに、この声をかけないで育てられるのだろうかとも。 全ての場所で頑張らなくてもいい。ここが頑張り時!という場合には、しっかり気合いを入れるのもよい。(三宅さんも、人生にはそういうタイミングがあるとここは肯定されている) 私たちがバランス感覚を持ちながら若者と接していかんといけんのんよなぁと思ってはいるけど、自分自身がすぐ頑張りたいに舵を切ってしまう。そこに区切りがつけられるようにならないと。今の自分の働き方の課題でもある。実行していくのが難しい。

- ふかふかページふかふか@Mt_b_page2025年7月17日読んでる本文中で司馬遼太郎「坂の上の雲」に言及しているのだが、まさにこの本が鞄に入っている今電車の中で目の前の人が「坂の上の雲」を読んでいる!

ボッシュの絵@bosch_19692025年7月14日読み終わった読書が純粋な楽しみとしてあることって実は少なくて、商業的にも労働者という概念に付け込んできた歴史があることを改めて示されて腹落ちしました。 半身で生きること、全身全霊で生きること。どちらの価値観も強制しないことが大事。でも、やっぱり、本屋で過ごす時間は最高だなぁ。いつもそうありたい。

ボッシュの絵@bosch_19692025年7月14日読み終わった読書が純粋な楽しみとしてあることって実は少なくて、商業的にも労働者という概念に付け込んできた歴史があることを改めて示されて腹落ちしました。 半身で生きること、全身全霊で生きること。どちらの価値観も強制しないことが大事。でも、やっぱり、本屋で過ごす時間は最高だなぁ。いつもそうありたい。

- ふかふかページふかふか@Mt_b_page2025年7月9日読み始めた実は発売前(2024)に予約して購入していた本。 よく寝かせてしまった……。 読みやすい。 文学や労働史など多岐にわたるジャンルからたくさんの文献を引用しており、よく調べている感じがする。

𝓉𝒽𝓊𝓇.|灰田条@epi_katabasis_logue2025年7月1日読み終わった既存の正規雇用優遇制度に乗っかり、労働制度批判にまでは至らず。労働制度改革の提言とアジテーションまで飛ばして欲しかった。

𝓉𝒽𝓊𝓇.|灰田条@epi_katabasis_logue2025年7月1日読み終わった既存の正規雇用優遇制度に乗っかり、労働制度批判にまでは至らず。労働制度改革の提言とアジテーションまで飛ばして欲しかった。

えびちり@ebichiri2025年6月29日読み終わった"新書"を初めて読んだ。とんでもない本、著者に出会ってしまったかもしれない。こっちに戻ってこいと頭を揺さぶられた気分。まだ自分の中で整理しきれていないので後でもう一度読む。

えびちり@ebichiri2025年6月29日読み終わった"新書"を初めて読んだ。とんでもない本、著者に出会ってしまったかもしれない。こっちに戻ってこいと頭を揺さぶられた気分。まだ自分の中で整理しきれていないので後でもう一度読む。

ふじこ@245pro2025年6月26日読み終わった人はいつから読書をし始めたのか。人はいつから労働と読書を両立できなくなったのか。働いているせいで本が読めないのはおかしい。もっとたくさん本が読みたい。ありし日の三宅さんと全く同じことを感じた。私たちはそろそろ資本主義からの脱却を本気で目指さないといけないのではないか。今の働き方は健康で文化的な最低限度の生活ができていない。この事実から目を逸らさずに自分ができることから始めていきたい。働くためだけに生きるなんてまっぴらだ。

ふじこ@245pro2025年6月26日読み終わった人はいつから読書をし始めたのか。人はいつから労働と読書を両立できなくなったのか。働いているせいで本が読めないのはおかしい。もっとたくさん本が読みたい。ありし日の三宅さんと全く同じことを感じた。私たちはそろそろ資本主義からの脱却を本気で目指さないといけないのではないか。今の働き方は健康で文化的な最低限度の生活ができていない。この事実から目を逸らさずに自分ができることから始めていきたい。働くためだけに生きるなんてまっぴらだ。

勝村巌@katsumura2025年6月21日読み終わった明治以降の長時間労働と出版の歴史を読みやすい形でまとめた本。簡単にいうと日本型の労働には本を読むような余暇が持ちにくい傾向があるので、もっと楽にプレッシャーのない仕事の仕方を考えよう、というメッセージが主題の本。個人的には自分はかなり余裕のない働き方をしているが本は読めてるので、ちょっと共感できなかった。自己啓発的な部分も含め、楽な方がいいよね、もっと楽しまなきゃ! みたいな論調に同調できないのは自分の過去や現在を否定できないミソジニーな考え方なのか不安になることもある。

勝村巌@katsumura2025年6月21日読み終わった明治以降の長時間労働と出版の歴史を読みやすい形でまとめた本。簡単にいうと日本型の労働には本を読むような余暇が持ちにくい傾向があるので、もっと楽にプレッシャーのない仕事の仕方を考えよう、というメッセージが主題の本。個人的には自分はかなり余裕のない働き方をしているが本は読めてるので、ちょっと共感できなかった。自己啓発的な部分も含め、楽な方がいいよね、もっと楽しまなきゃ! みたいな論調に同調できないのは自分の過去や現在を否定できないミソジニーな考え方なのか不安になることもある。

美甘樹々@jujuMikamo2025年6月17日読み終わった途中まではちょっと読みたかった内容と違うかも?と思っていたけど、最後まで読んでなるほどねえと納得した。わたしも「全身で」労働することができなくて、一般的な考えで言えば一度ドロップアウトした人間なので、「半身で」働くことができたらきっと理想だなと思う。

美甘樹々@jujuMikamo2025年6月17日読み終わった途中まではちょっと読みたかった内容と違うかも?と思っていたけど、最後まで読んでなるほどねえと納得した。わたしも「全身で」労働することができなくて、一般的な考えで言えば一度ドロップアウトした人間なので、「半身で」働くことができたらきっと理想だなと思う。 傘@umbrella__um2025年6月15日読み終わったおもしろかった。 自分は以前まで(というかわりと最近まで)、労働で自己表現をする、「自分の好きなことで働く」などという思想?行動?を強く信仰していたところがあったので、その“信仰”を一旦立ち止まらせてくれて助かった。働くことについて、もう一度考えさせられた。

傘@umbrella__um2025年6月15日読み終わったおもしろかった。 自分は以前まで(というかわりと最近まで)、労働で自己表現をする、「自分の好きなことで働く」などという思想?行動?を強く信仰していたところがあったので、その“信仰”を一旦立ち止まらせてくれて助かった。働くことについて、もう一度考えさせられた。

nessie@nessieayako2025年6月15日読んでるP160 「自己表現や自己啓発への欲望を、エリート層が蔑視する。そのような構造は、本書で見てきたように、明治期の夏目漱石が描いた『門』から、80年代のカルチャーセンターへのまなざし、そしてきてしまと現代のオンラインサロンへの言説に至るまで、繰り返されている」

nessie@nessieayako2025年6月15日読んでるP160 「自己表現や自己啓発への欲望を、エリート層が蔑視する。そのような構造は、本書で見てきたように、明治期の夏目漱石が描いた『門』から、80年代のカルチャーセンターへのまなざし、そしてきてしまと現代のオンラインサロンへの言説に至るまで、繰り返されている」 nessie@nessieayako2025年6月15日読んでるP214 「「自分が決めたことだから、失敗しても自分の責任だ」と思いすぎる人が増えることは、組織や政府にとって都合が良いことであることもまた事実である」

nessie@nessieayako2025年6月15日読んでるP214 「「自分が決めたことだから、失敗しても自分の責任だ」と思いすぎる人が増えることは、組織や政府にとって都合が良いことであることもまた事実である」

nessie@nessieayako2025年6月15日読み終わった読書と労働の歴史の流れを知れておもしろかった。自己啓発本に抱くモヤモヤの正体ってなんだろう、とずっと思っていたのだが、ノイズ(他者や歴史や社会の文脈)のなさという定義にハッとした。 現代は、昔の本も読めるうえに新しい本も続々出版されていて、過去と比較すると私たち、手に入れられるノイズ自体はわりと多様になっているのだろうから、今後ももっと触れていけたらいいなと思う。 自分の場合、ノイズのこと、わりと好きな気がする一方で自分にわりと取り入れやすそうな、近しいものに触れすぎている気がするので、もう少し遠くに手を伸ばしていってもいいような気がする。

nessie@nessieayako2025年6月15日読み終わった読書と労働の歴史の流れを知れておもしろかった。自己啓発本に抱くモヤモヤの正体ってなんだろう、とずっと思っていたのだが、ノイズ(他者や歴史や社会の文脈)のなさという定義にハッとした。 現代は、昔の本も読めるうえに新しい本も続々出版されていて、過去と比較すると私たち、手に入れられるノイズ自体はわりと多様になっているのだろうから、今後ももっと触れていけたらいいなと思う。 自分の場合、ノイズのこと、わりと好きな気がする一方で自分にわりと取り入れやすそうな、近しいものに触れすぎている気がするので、もう少し遠くに手を伸ばしていってもいいような気がする。

すずお@s_10_z2025年6月8日読み終わった読書ひとつとっても、最終的に政治や社会に繋がっていく。使い古された言い回しだけど、やっぱり人間は1人では生きていけないんだなぁと思った。 生きていけないというか…一部の特権階級の人だけじゃなくて、みんなが豊かに暮らすには、協力するしか道はないという感じ?私も働きながら本が読める社会で生活したい〜。

すずお@s_10_z2025年6月8日読み終わった読書ひとつとっても、最終的に政治や社会に繋がっていく。使い古された言い回しだけど、やっぱり人間は1人では生きていけないんだなぁと思った。 生きていけないというか…一部の特権階級の人だけじゃなくて、みんなが豊かに暮らすには、協力するしか道はないという感じ?私も働きながら本が読める社会で生活したい〜。

- よしえ@huffyui192025年5月25日格差、時代背景から人々がなにを読書に求めてきたかが体系的に把握でき、これまでモヤっとしていたことが整理されスッキリ。雑音が深みを増させる。興味関心を横に横に広げていきたい。分かりやすいものに飛びつかない。自戒

-ゞ-@bunkobonsuki2025年5月24日「学生時代に教科書を読み込むことは思った以上に重要なのではないか」 本を読み終えた時の感想はこうだった。 というのも、本書では知識を「知りたいこと+ノイズ(知りたいこと以外の事柄)」と定義しており、ノイズこそ重要であると説いているのである。 学校の教科書はノイズの塊と言える。 すぐに必要なのか分からない知識が大量に出てくる。古典や漢文、歴史科目が不要とされるのも、学生たちにとってノイズだからであろう。 だが、だからこそ教科書を読み込めばいろいろな事柄に触れられるのだ。 本書を読んで、「教科書ってよくできた読み物だな」と思わされた。

-ゞ-@bunkobonsuki2025年5月24日「学生時代に教科書を読み込むことは思った以上に重要なのではないか」 本を読み終えた時の感想はこうだった。 というのも、本書では知識を「知りたいこと+ノイズ(知りたいこと以外の事柄)」と定義しており、ノイズこそ重要であると説いているのである。 学校の教科書はノイズの塊と言える。 すぐに必要なのか分からない知識が大量に出てくる。古典や漢文、歴史科目が不要とされるのも、学生たちにとってノイズだからであろう。 だが、だからこそ教科書を読み込めばいろいろな事柄に触れられるのだ。 本書を読んで、「教科書ってよくできた読み物だな」と思わされた。

葉@leaf2025年5月3日読み終わった私たちは「何を知りたいのか」を知らない。何を読みたいのか、私たちは分かっていない。何を欲望しているのか、私たちは分かっていないのだ。 本が読めない状況とは、新しい文脈をつくる余裕がない、ということだ。自分から離れたところにある文脈を、ノイズだと思ってしまう。そのノイズを頭に入れる余裕がない。

葉@leaf2025年5月3日読み終わった私たちは「何を知りたいのか」を知らない。何を読みたいのか、私たちは分かっていない。何を欲望しているのか、私たちは分かっていないのだ。 本が読めない状況とは、新しい文脈をつくる余裕がない、ということだ。自分から離れたところにある文脈を、ノイズだと思ってしまう。そのノイズを頭に入れる余裕がない。

芙柚@mint_2025年5月1日読み終わった社会人2年目。 毎日が仕事だけで終わっていく日々に疲れ、携帯を触る。 本が読みたいと思いつつも、小説を読んでいて意味があるのか、仕事に活かせるようなビジネス本を読まなければならないんじゃないかと思ったりもして、なかなか本を読む気になれなかった。 この本を読んで、なんだか少しだけ救われたような気持ち。意味があるとかないとか分からないけど、偶然出会う知識があって、それが私を豊かにするものだから、大丈夫。

芙柚@mint_2025年5月1日読み終わった社会人2年目。 毎日が仕事だけで終わっていく日々に疲れ、携帯を触る。 本が読みたいと思いつつも、小説を読んでいて意味があるのか、仕事に活かせるようなビジネス本を読まなければならないんじゃないかと思ったりもして、なかなか本を読む気になれなかった。 この本を読んで、なんだか少しだけ救われたような気持ち。意味があるとかないとか分からないけど、偶然出会う知識があって、それが私を豊かにするものだから、大丈夫。

雅子@kokoma_ru552025年5月1日読み終わったこれを読んで「よし!半身で働こう。仕事はそこそこにして切り上げて、ドトールで読書する日を作るぞ!」と意気込んだけど、一回も実践できていない。 これまでの労働と読書の歴史を解き明かしていく内容は興味深かったけど、結論として現代人が読書するには「半身で働く」というのが、自分にはまだハマらず、いつになったらそんな余裕が生まれるのだろうと思ってしまった。 週5日働き2日休むこのアンバランスさに早くみんな気づいて是正しませんか。私はその気になれば旗振ります。

雅子@kokoma_ru552025年5月1日読み終わったこれを読んで「よし!半身で働こう。仕事はそこそこにして切り上げて、ドトールで読書する日を作るぞ!」と意気込んだけど、一回も実践できていない。 これまでの労働と読書の歴史を解き明かしていく内容は興味深かったけど、結論として現代人が読書するには「半身で働く」というのが、自分にはまだハマらず、いつになったらそんな余裕が生まれるのだろうと思ってしまった。 週5日働き2日休むこのアンバランスさに早くみんな気づいて是正しませんか。私はその気になれば旗振ります。

モリ@読書記録@ymori_22025年4月23日読み終わった現代人は労働に比重を置きすぎるあまり、労働以外の家庭や余暇に割く余力が残っていない。現代を象徴する新自由主義は、労働者の流動性を高めた一方で、際限なく成長を求める。労働者は不安を解消するために、目的もない成長を目指して労働に全身全霊で臨むのである。その結果がバーンアウトであり、鬱病である。筆者の主張は、そのような全身全霊を辞めて、半身で物事に取り組むことである。労働だけでなく、家庭も余暇も読書も半身でいい。そのためには頑張りすぎることを称賛することをやめ、バランスの取れた生活を意識することである。 この本は、労働という観点から人間の弱さを説いている本だと私は考える。人々の、少なくとも日本人の労働観は古くから、その社会構造による影響を大いに受けてきた。会社への貢献が賞賛される時は会社へ全てを捧げることが美徳とされ、社会保障からの自立を求められる時は際限なき成長を追い続ける。近年の若者の「目的なき成長志向」は、社会からはみ出し、ついていけなくなる不安からきているのではないか。実際、成長は金銭という形で勝者に報酬を与える。その一方で、多くの敗者は余暇や家庭を犠牲にし、その上で己の全てを捧げた仕事でも陽の目を浴びることはない。しかし、その敗者の多くはプライドと名誉と多少の金銭を失うだけなのだ。プライドも名誉も金銭も、他人からの評価ありきである。であれば、半身で生きてもいいではないか。仕事も余暇も家庭も半身で、ほどほどに生きていく。不安という他人が生み出した虚構からの脱却こそ、私たちが今を味わって生きる術なのではなかろうか。私は筆者の主張に加え、一歩引くことの大切さも強調したい。我々が前提とする価値観に、バイアスはかかっていないか、その価値観で得をするのは誰なのか、生活のバランスは取れているのか。自分の望む生活を、自分の中だけではなく、外部とのつながりも含めて考える。自己分析を仕事以外にも活かす。このようなメタ的に捉える能力を育むことが、我々がほどほどに、豊かな生活を送る鍵ではないだろうか。

モリ@読書記録@ymori_22025年4月23日読み終わった現代人は労働に比重を置きすぎるあまり、労働以外の家庭や余暇に割く余力が残っていない。現代を象徴する新自由主義は、労働者の流動性を高めた一方で、際限なく成長を求める。労働者は不安を解消するために、目的もない成長を目指して労働に全身全霊で臨むのである。その結果がバーンアウトであり、鬱病である。筆者の主張は、そのような全身全霊を辞めて、半身で物事に取り組むことである。労働だけでなく、家庭も余暇も読書も半身でいい。そのためには頑張りすぎることを称賛することをやめ、バランスの取れた生活を意識することである。 この本は、労働という観点から人間の弱さを説いている本だと私は考える。人々の、少なくとも日本人の労働観は古くから、その社会構造による影響を大いに受けてきた。会社への貢献が賞賛される時は会社へ全てを捧げることが美徳とされ、社会保障からの自立を求められる時は際限なき成長を追い続ける。近年の若者の「目的なき成長志向」は、社会からはみ出し、ついていけなくなる不安からきているのではないか。実際、成長は金銭という形で勝者に報酬を与える。その一方で、多くの敗者は余暇や家庭を犠牲にし、その上で己の全てを捧げた仕事でも陽の目を浴びることはない。しかし、その敗者の多くはプライドと名誉と多少の金銭を失うだけなのだ。プライドも名誉も金銭も、他人からの評価ありきである。であれば、半身で生きてもいいではないか。仕事も余暇も家庭も半身で、ほどほどに生きていく。不安という他人が生み出した虚構からの脱却こそ、私たちが今を味わって生きる術なのではなかろうか。私は筆者の主張に加え、一歩引くことの大切さも強調したい。我々が前提とする価値観に、バイアスはかかっていないか、その価値観で得をするのは誰なのか、生活のバランスは取れているのか。自分の望む生活を、自分の中だけではなく、外部とのつながりも含めて考える。自己分析を仕事以外にも活かす。このようなメタ的に捉える能力を育むことが、我々がほどほどに、豊かな生活を送る鍵ではないだろうか。

- keyem4251@keyem42512025年4月20日読み終わった読書はノイズで情報ではないもの。 最近の自己啓発は情報で行動を変容させるもの。いかにコントロールできるものだけに絞るか。 半身で働く。仕事を頑張ってない、何かに全力になってない自分を肯定する。

はな@hana-hitsuji052025年4月20日読み終わった真っ黒社畜歴の長い身としては身につまされることの多かった後半。 ここ数年も、全力で仕事に打ち込めないのはなんだかカッコ悪いのかな〜…でも疲れたな…という気持ちと、もっと真剣に没頭しようよ!と自分も周りも巻き込む瞬間を行ったり来たりしていた身としては、長い長いため息をつくような読後感。 (いや、これは息をしていないことに気づいたもんだから大きく深呼吸したんだと思う。 面白かったな〜。読んで良かった。 私は本の読める働き方にシフトしたいと心から思った。 多分自分に今来ている潜在的なものが行動に現れてき始めて、この本で決定打となった感じ。

はな@hana-hitsuji052025年4月20日読み終わった真っ黒社畜歴の長い身としては身につまされることの多かった後半。 ここ数年も、全力で仕事に打ち込めないのはなんだかカッコ悪いのかな〜…でも疲れたな…という気持ちと、もっと真剣に没頭しようよ!と自分も周りも巻き込む瞬間を行ったり来たりしていた身としては、長い長いため息をつくような読後感。 (いや、これは息をしていないことに気づいたもんだから大きく深呼吸したんだと思う。 面白かったな〜。読んで良かった。 私は本の読める働き方にシフトしたいと心から思った。 多分自分に今来ている潜在的なものが行動に現れてき始めて、この本で決定打となった感じ。

とり@piyopiyo2025年4月18日かつて読んだこの本に大半に書かれている、時代と読書の関係性についての変遷に対して、思ってたんと違うんだけど!という感情こそがまさにこの本の主題である「自分が欲しいと思っていない情報=ノイズ」になってて、なんかしてやられた気分になった

とり@piyopiyo2025年4月18日かつて読んだこの本に大半に書かれている、時代と読書の関係性についての変遷に対して、思ってたんと違うんだけど!という感情こそがまさにこの本の主題である「自分が欲しいと思っていない情報=ノイズ」になってて、なんかしてやられた気分になった

萌太郎@moetarooo2025年4月18日読み終わった仕事でお世話になっている方からオススメされたので。自分が今の勤務形態になってから、日々の生活サイクルが安定して、夜まとまった時間が取れるようになったことと、ちょっとずつ読書習慣が復活しているのは、完全に連関していたんだなと腑に落ちた。

萌太郎@moetarooo2025年4月18日読み終わった仕事でお世話になっている方からオススメされたので。自分が今の勤務形態になってから、日々の生活サイクルが安定して、夜まとまった時間が取れるようになったことと、ちょっとずつ読書習慣が復活しているのは、完全に連関していたんだなと腑に落ちた。

あるふ@alf08202025年4月17日読み終わった読書と労働の歴史について分かりやすく解説されていて勉強になった。 途中で引用されている書籍にも興味が湧いた。 半身で働く社会が実現したらいいなと思う。

あるふ@alf08202025年4月17日読み終わった読書と労働の歴史について分かりやすく解説されていて勉強になった。 途中で引用されている書籍にも興味が湧いた。 半身で働く社会が実現したらいいなと思う。

お疲れおかん🐹@saya8192025年4月12日読み終わった昨年8月から読み始めたもののどうも読み進められず、ようやく読了。読書と労働をからめながらお話は進む。タイトルと帯が秀逸なのだけど中身は正直近代の労働史と読書史をまとめたもので期待はずれ感は否めず、まさにこれこそ読み進めるのが辛かった部分。余裕がなくなると余計な情報はノイズとなるいう切り口は面白かった。つまりなかなか読み進められなかった部分もノイズとして認識してしまったのでしょうね。私も余裕ある生活をしながら読書を楽しみたいものなのですが、どうも日々余裕なくお疲れなもので。

お疲れおかん🐹@saya8192025年4月12日読み終わった昨年8月から読み始めたもののどうも読み進められず、ようやく読了。読書と労働をからめながらお話は進む。タイトルと帯が秀逸なのだけど中身は正直近代の労働史と読書史をまとめたもので期待はずれ感は否めず、まさにこれこそ読み進めるのが辛かった部分。余裕がなくなると余計な情報はノイズとなるいう切り口は面白かった。つまりなかなか読み進められなかった部分もノイズとして認識してしまったのでしょうね。私も余裕ある生活をしながら読書を楽しみたいものなのですが、どうも日々余裕なくお疲れなもので。

かのち@SweetPea2025年4月1日読み終わった「そもそも新自由主義社会は人々が「頑張りすぎてしまう」構造を生みやすく、それは会社が強制するかどうかの問題ではない。個人が「頑張りすぎたくなってしまう」ことが、今の社会の問題点なのである。」ということは深く共感した。だから力の抜き方を書いた本がヒットするんだろうな。しかしこの新自由主義的な考え方は学校で内面化するくらいに叩き込まれている。いわゆる落ちこぼれと呼ばれる子たちに落ちこぼれたのはあなたの努力不足なのだから困窮しても自己責任だよねと言うのはあまりに酷じゃないか?それが新自由主義の功罪のひとつであると思うが、ではどうしたらいいのか、ということについてはまだ私の答えはでない。

かのち@SweetPea2025年4月1日読み終わった「そもそも新自由主義社会は人々が「頑張りすぎてしまう」構造を生みやすく、それは会社が強制するかどうかの問題ではない。個人が「頑張りすぎたくなってしまう」ことが、今の社会の問題点なのである。」ということは深く共感した。だから力の抜き方を書いた本がヒットするんだろうな。しかしこの新自由主義的な考え方は学校で内面化するくらいに叩き込まれている。いわゆる落ちこぼれと呼ばれる子たちに落ちこぼれたのはあなたの努力不足なのだから困窮しても自己責任だよねと言うのはあまりに酷じゃないか?それが新自由主義の功罪のひとつであると思うが、ではどうしたらいいのか、ということについてはまだ私の答えはでない。

ふじQはや○@fujiq-hayamaru2025年4月1日読み終わった『花束みたいな恋をした』の麦くんの就職後の変化を導きの糸にはじまる読書論。労働と出版の歴史を重ねながら、なぜ働いていると本が読めなくなるのか、から、働いていても本が読める社会へと論が進む。オーバーワークな同僚に配りたい。もっともっと売れて欲しい。自己啓発本が読めて本が読めないことを説くあたりはすごい。ノイズ。半身。

ふじQはや○@fujiq-hayamaru2025年4月1日読み終わった『花束みたいな恋をした』の麦くんの就職後の変化を導きの糸にはじまる読書論。労働と出版の歴史を重ねながら、なぜ働いていると本が読めなくなるのか、から、働いていても本が読める社会へと論が進む。オーバーワークな同僚に配りたい。もっともっと売れて欲しい。自己啓発本が読めて本が読めないことを説くあたりはすごい。ノイズ。半身。

- よむのはおそい@kkkkkk2025年3月30日読み終わった本好きの少女だった著者が働きはじめると本が読めなくなっていることからはじまり、日本においての時代ごとの労働の捉え方や個人の読書との距離、当時のベストセラーなどからタイトルのテーマを解いていく構成が巧い。 読書が今現在も習慣になっている人は手に取らなさそうなタイトルでこの本が売れたというのは「読みたい」人がたくさんいることを表しているのではないか。易しい語り口で丁寧で急に飛躍したりしない新書であるということも要因にはあるのかも知れない。 本が好きで本を読めるような社会であってほしいというシンプルな願いでできた本だということが伝わり素敵だと思ってた。

- 南無大師@namu_daishi2025年3月27日読み終わったなぜ本が読めなくなるのか。映画「花束みたいな恋をした」で、主人公が就職した後パズドラしかやる気が起きない、というシーンを引用して始まる。こういうの、思い当たる。著者は、読書のような行為は情報にノイズが加わった物だと主張する。情報だけを摂取するインターネットや、情報がほとんど入ってこないスマホゲームがあるのに、仕事で疲れている人はノイズを含む本は読まない、ということ。良くわかる。自分は逆で、仕事に絶望していて、仕事のことを考えたくないから、読書で無駄知識を得て癒されている。

高瀬川高瀬@takasegawatakase2025年3月26日読み終わった完全にタイトル勝ちだなと思った。読書に触れている人、触れたいと思っている人が大小はあれど「読みたいときに読めない」と感じているからこそ万人に刺さった題名だなと思う。内容に関しては上手い卒論を読んだような気持ち。分かりやすく読書と働き方の関係が解き明かされている。一方でタイトルに対しての答えは私的にはあまりしっくり来ず、ソレハソウダケドサッという気持ち。なにだったら納得がいったのかは分からないが具体的ななにかを期待してしまった。

高瀬川高瀬@takasegawatakase2025年3月26日読み終わった完全にタイトル勝ちだなと思った。読書に触れている人、触れたいと思っている人が大小はあれど「読みたいときに読めない」と感じているからこそ万人に刺さった題名だなと思う。内容に関しては上手い卒論を読んだような気持ち。分かりやすく読書と働き方の関係が解き明かされている。一方でタイトルに対しての答えは私的にはあまりしっくり来ず、ソレハソウダケドサッという気持ち。なにだったら納得がいったのかは分からないが具体的ななにかを期待してしまった。 辻井凌@nega9_clecle2025年3月24日読み終わった感想谷崎潤一郎『痴人の愛』や司馬遼太郎『坂の上の雲』の人気への考察など労働と読書の歴史がおもしろい。自己啓発や読書離れに対する読書好きの目線にはどうしてもエリート意識が染みついていないだろうか。点検が必要だ。

辻井凌@nega9_clecle2025年3月24日読み終わった感想谷崎潤一郎『痴人の愛』や司馬遼太郎『坂の上の雲』の人気への考察など労働と読書の歴史がおもしろい。自己啓発や読書離れに対する読書好きの目線にはどうしてもエリート意識が染みついていないだろうか。点検が必要だ。

さや@saya_shoten2025年3月24日読み終わっためっちゃ面白かった。この本自体が人によっては「ノイズ」と思う章もあれば、予想外に面白いと思う人(つまり私)もいるのがまた語りがいがあるというか、人に話したくなる本。読んだ人話しかけて欲しい。

さや@saya_shoten2025年3月24日読み終わっためっちゃ面白かった。この本自体が人によっては「ノイズ」と思う章もあれば、予想外に面白いと思う人(つまり私)もいるのがまた語りがいがあるというか、人に話したくなる本。読んだ人話しかけて欲しい。

文音こずむ@ayanekozumu2025年3月23日読み終わったこの本はめちゃくちゃ分かりやすいし、結末に納得したけど、どうやって人に説明しようかと考えながら読むとさらに吉 参考文献の量がえげつないな。こんな同級生がいることに驚きと喜びと畏怖を禁じ得ない。この人の他の本も絶対良本だろうし、執筆を蔑ろにしてない、そんなことがわかる本だった

文音こずむ@ayanekozumu2025年3月23日読み終わったこの本はめちゃくちゃ分かりやすいし、結末に納得したけど、どうやって人に説明しようかと考えながら読むとさらに吉 参考文献の量がえげつないな。こんな同級生がいることに驚きと喜びと畏怖を禁じ得ない。この人の他の本も絶対良本だろうし、執筆を蔑ろにしてない、そんなことがわかる本だった

きょ@octjack2025年3月23日読み始めた3〜4ヶ月積んでから読み始めました。はてさてどのような結論に至るのか、そしていつ読み終えることができるのか楽しみです。 それはそれとして、登録されていない本の読了をついでに控えておきます。 昨日購入して、今日読み終えました。自作の朗読のくだりが興味深すぎて音源を聴きたいようなでも夢見たままでいたいから聴きたくないような、そんな雑感でした。こういう本に出会えるからリアル本屋巡りはやめられない。

きょ@octjack2025年3月23日読み始めた3〜4ヶ月積んでから読み始めました。はてさてどのような結論に至るのか、そしていつ読み終えることができるのか楽しみです。 それはそれとして、登録されていない本の読了をついでに控えておきます。 昨日購入して、今日読み終えました。自作の朗読のくだりが興味深すぎて音源を聴きたいようなでも夢見たままでいたいから聴きたくないような、そんな雑感でした。こういう本に出会えるからリアル本屋巡りはやめられない。

- 青りんご@akaka_rin2025年3月17日買った読み終わった全体的に時代背景、労働、良しとされる思想、娯楽、など軸が多く、掴みきれなかった(最終章の表がわかりやすかったけど、なぜ本が読めないかとどう結びつくのか) 明治の開国以降人々がどのように読書と向き合い、どう生きるべきか、どう自己と向き合うべきか、を本から得てきたかの変遷が知れたのは面白かった。 知識と情報の違いやノイズの話、確かに、ネットで知りたいことだけサクッと知れればいい、なんて言う人もいるけど、良きノイズに触れる余裕がないということなのか? 個人的には何かに熱中できることがあまりないので、「半身で働く」を既に体現してしまっているのかもしれない

みう@miu2025年3月16日読み終わった現代人が本を読めない理由を簡単にまとめると「日常で使う知識以外をインプットする余裕がないから」 本が読めない理由を、明治時代から社会情勢を元に振り返っていたのが面白かった。 AIが進化することで、働き方は変わるのか。

みう@miu2025年3月16日読み終わった現代人が本を読めない理由を簡単にまとめると「日常で使う知識以外をインプットする余裕がないから」 本が読めない理由を、明治時代から社会情勢を元に振り返っていたのが面白かった。 AIが進化することで、働き方は変わるのか。

- 流花@luka11302025年3月14日読み終わった読了! 初めて新書を買って読みました。 すごく読みやすくて早く読み進めたくて仕方なかったです。 三宅さんが文章が面白いからなのかな? まさか明治まで遡って読書と労働の関連性を知ることになるとは。 初めて読んだ新書がこの本よかった!

- 流花@luka11302025年3月13日買った読み始めた本日本屋で買ってきた1冊。 本当は寄るつもりなかったんだけどね〜 本屋に入ったら買いたくなりますよね。 ずっと気になってた三宅香帆さんの新書。 今もう第二章まで読み進めているけど、既に面白い。 とても興味深くてつづきを読むのが楽しい。

- ・8・@miki2942025年3月11日読んでる目次を見てみた。 章ごとに一頁を使う丁寧な目次。 近現代の労働と読書について時代ごとに章立てされている。 いったん戻ると、帯に「読書史と労働史でその理由がわかる!」と書いていた。 どうも想像していたような切り口の本ではないらしいことに気づく。 第八章以降になると目次から内容の予想がつくのは、自分の物心がついたあたりの年代に入るからだろうか。

- 炭酸珈琲@readsmash2025年3月10日読み終わったメモ。 後半の知識とノイズについての語りくらいからテンポと熱量がかわる。読書という観点から日本の労働史を振り返る内容が、その辺りから作者の具体的な思想論に変わって面白い。圧倒的な引用量が読書量が多いことを裏付けている。

ラテラ@mochimochi-622025年3月9日読み終わった学び!面白かった!話題になるのも納得💭 本を日常的に読むことができている今の自分は幸せだな。最終章が特に著者の想いが伝わってきて良かった。働き方について考えたいと思った。

ラテラ@mochimochi-622025年3月9日読み終わった学び!面白かった!話題になるのも納得💭 本を日常的に読むことができている今の自分は幸せだな。最終章が特に著者の想いが伝わってきて良かった。働き方について考えたいと思った。

- ・8・@miki2942025年3月9日読み始めたなぜ働いていると本が読めなくなるのか。読み始める前に考えてみた。 私の場合は通勤路にいくつか本屋があったので、働き始めて三年は朝と金曜の夜に必ず本屋へ寄っていた。ところが転勤で本屋も図書館も遠くなりめっきり本から遠ざかってしまった。再度の転勤をした今は、少し寄り道すれば図書館のカウンターで予約した本を借りれるし、本屋にも行ける環境にあるものの、読書ペースは落ちたまま。 それに加えて、就職を機に実家を出て、壁という壁に大きな本棚を置いている実家の自室と比べると本を置くスペースが大きく減ったこと、引越しを繰り返すうちに面倒がり物を増やしたくなくなったこと。 たまに本を買っても、ソシャゲなどと時間の取り合いになること。 働き始める前はまだスマホが普及し始めている段階で、通信量にも限りのあるプランだったのでスマホゲームはあまりやらず、DSやPSPのソフトを買い、好きなときに自分のペースで遊んでいた。今はスマホゲームを3つ続けているから、たいていどれかで期間限定イベントが開催されていて、読書の順番がなかなか回ってこない。 こんなところだろうか。 読み始めよう。

ねも@nem2025年3月8日読み終わったまた読みたい学び!読書と労働の歴史を紐解くことで読書と人々の距離感がよく理解できてなるほどと膝をうっていた 個人的に著者と同世代ということもあり、熱を込めて楽しく語る友人を彷彿とさせながらするする読めてしまうのは私だけかしらと思いながら読了 半身で働けるように肩の力を入れすぎないように助けを求めることが下手な己を飼い慣らすことの難しさよ

ねも@nem2025年3月8日読み終わったまた読みたい学び!読書と労働の歴史を紐解くことで読書と人々の距離感がよく理解できてなるほどと膝をうっていた 個人的に著者と同世代ということもあり、熱を込めて楽しく語る友人を彷彿とさせながらするする読めてしまうのは私だけかしらと思いながら読了 半身で働けるように肩の力を入れすぎないように助けを求めることが下手な己を飼い慣らすことの難しさよ 🌼まむ@little-mumbook522025年3月7日読み始めたタイトルにひかれて購入 子供の頃はあんなにたくさん本を読んでいたのに、大人になって本を読む頻度が減った 社会人になったらもっと読まなくなった なんでだろう?

🌼まむ@little-mumbook522025年3月7日読み始めたタイトルにひかれて購入 子供の頃はあんなにたくさん本を読んでいたのに、大人になって本を読む頻度が減った 社会人になったらもっと読まなくなった なんでだろう?

- ふみ@読書垢@humi_read2025年3月5日買った読み終わった私をもう一度読書の世界へ連れて行ってくれた本。この本がなければ、読書垢も作っていないし、本が趣味になっていないし、KindleUnitedも課金しなかったと思う。 この作品のお陰で仕事の熱量は半身に浸かって、読書に浸れる時間ができたと思う。

sleep@macchun102025年3月5日読み終わった初めて購入した新書。 ハッとする題名に惹かれて購入しました! 大正時代へ遡り本の歴史を知り、本を読むことの楽しみ方を再認識できる本です。 そして、本を読めなくなるこの現代の労働環境を変えなければ!という三宅さんの言葉に強く同感しました。 働いていても、本を楽しみたいです!

sleep@macchun102025年3月5日読み終わった初めて購入した新書。 ハッとする題名に惹かれて購入しました! 大正時代へ遡り本の歴史を知り、本を読むことの楽しみ方を再認識できる本です。 そして、本を読めなくなるこの現代の労働環境を変えなければ!という三宅さんの言葉に強く同感しました。 働いていても、本を楽しみたいです! 神崎ミル@Miruktea6442025年3月5日読み終わったかつて読んだ本をもっと読もうという啓発的な内容ではなく、現代の仕事に対する問題点を読書という切り口から説く本です。 日本における労働の歴史を紐解いて、現代の社会人がなぜ本を読まないのかを論じています。 私はなるほどと納得できましたが、歴史の教科書的な内容が長く、それこそこの部分が多くの社会人にとって「ノイズ」となるのでしょう。 この本が一番主張したい提案は素晴らしいものですが、その提案を一番届けたい社会人はそもそもこの本を読まないのだろうなと思うと切なく感じます。

神崎ミル@Miruktea6442025年3月5日読み終わったかつて読んだ本をもっと読もうという啓発的な内容ではなく、現代の仕事に対する問題点を読書という切り口から説く本です。 日本における労働の歴史を紐解いて、現代の社会人がなぜ本を読まないのかを論じています。 私はなるほどと納得できましたが、歴史の教科書的な内容が長く、それこそこの部分が多くの社会人にとって「ノイズ」となるのでしょう。 この本が一番主張したい提案は素晴らしいものですが、その提案を一番届けたい社会人はそもそもこの本を読まないのだろうなと思うと切なく感じます。

soare🌞@sunnyh_1152025年3月5日かつて読んだ社会人になってからの口癖が「エンタメ体力がない」だった私のための本では!?と購入。久しぶりに文字が滑らず読めた本でした。やっぱり読書は楽しい💮

soare🌞@sunnyh_1152025年3月5日かつて読んだ社会人になってからの口癖が「エンタメ体力がない」だった私のための本では!?と購入。久しぶりに文字が滑らず読めた本でした。やっぱり読書は楽しい💮

ロペス@ropeth03132025年3月1日読み始めた興味関心、課題意識ど真ん中の一冊。 ポップな書き口ながら、アカデミックな読書の歴史的背景もおさえられており、とても読みやすい。 現在の電車のお供。

ロペス@ropeth03132025年3月1日読み始めた興味関心、課題意識ど真ん中の一冊。 ポップな書き口ながら、アカデミックな読書の歴史的背景もおさえられており、とても読みやすい。 現在の電車のお供。 九日@kokonoka2025年2月23日読み終わった面白かった。ほんとに半身社会になるといい。 しかしわたしはかなり仕事を頑張らない人間なので、この中で語られる「働いていて本を読めない人」には該当しない、半身で働いてる者だと思うんだけど、それでどうなってるかというと貯金できない将来の不安が消えない低所得者なので、難しいなと。これが新書大賞とるほど売れて注目されてるってよいな。本読みたいもんな。「円本」の流行から大量の積読と古本が生まれて、都市部以外にも文学と読書体験が広まったという日本の読書と書籍の歴史がかなり胸熱でグッときた。 集英社新書って多分初めて読んだんだけど(そもそも新書読み出したのが最近)この『a pilot of wisdom』のイラスト素敵だね。

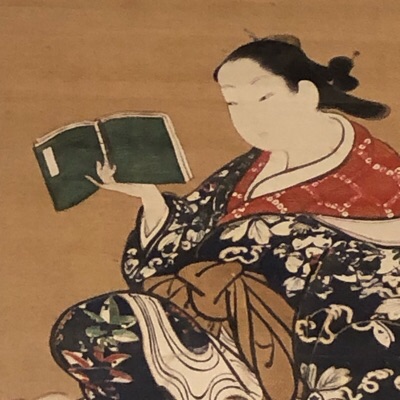

九日@kokonoka2025年2月23日読み終わった面白かった。ほんとに半身社会になるといい。 しかしわたしはかなり仕事を頑張らない人間なので、この中で語られる「働いていて本を読めない人」には該当しない、半身で働いてる者だと思うんだけど、それでどうなってるかというと貯金できない将来の不安が消えない低所得者なので、難しいなと。これが新書大賞とるほど売れて注目されてるってよいな。本読みたいもんな。「円本」の流行から大量の積読と古本が生まれて、都市部以外にも文学と読書体験が広まったという日本の読書と書籍の歴史がかなり胸熱でグッときた。 集英社新書って多分初めて読んだんだけど(そもそも新書読み出したのが最近)この『a pilot of wisdom』のイラスト素敵だね。 アネモネ@anemone2025年2月8日読み終わった日本の働き方の歴史と読書の関係性の変化が丁寧に書かれていて、興味深く読んだ。自分がどうして今の時代に読書をするのかについて、考えるきっかけになりそうだ。

アネモネ@anemone2025年2月8日読み終わった日本の働き方の歴史と読書の関係性の変化が丁寧に書かれていて、興味深く読んだ。自分がどうして今の時代に読書をするのかについて、考えるきっかけになりそうだ。

b@eririn08372025年1月26日読み終わっためちゃくちゃおもしろかった。知らぬ間に自分も誰かによって準備された選択をしてたんだなーって思った。 すでにがんばってるのに自分からさらに頑張っちゃって疲弊しちゃうってのがまさに読んだ時の自分だったし、 一応仕事、プライベート半身なはずではあったんだけど がんばっちゃったよね〜 おもしろかった 自己啓発本が読まれるのが増えていることに対してのところも面白かった! 途中読み飛ばしたくなる歴史部分あったけど結局全部読んだらなんで読み飛ばしたくなるかと言う理由もわかった(╹◡╹)これがノイズ、、ね!

b@eririn08372025年1月26日読み終わっためちゃくちゃおもしろかった。知らぬ間に自分も誰かによって準備された選択をしてたんだなーって思った。 すでにがんばってるのに自分からさらに頑張っちゃって疲弊しちゃうってのがまさに読んだ時の自分だったし、 一応仕事、プライベート半身なはずではあったんだけど がんばっちゃったよね〜 おもしろかった 自己啓発本が読まれるのが増えていることに対してのところも面白かった! 途中読み飛ばしたくなる歴史部分あったけど結局全部読んだらなんで読み飛ばしたくなるかと言う理由もわかった(╹◡╹)これがノイズ、、ね! ぽぽ@wakio2025年1月25日読み終わった本書は、働くことと読書の関係をテーマにしながら、明治以降の日本の歴史や社会構造を紐解く構成が印象的だった。特に読書という視点から日本の近代史を振り返るアプローチは新鮮で、具体例も多く、内容がイメージしやすい。本書の主張には著者自身の主観が適度に含まれており、それが押しつけがましくならないバランスでまとまっている点に好感を持った。 後半では「半身で働く」という働き方が提案されている。この考え方には個人的に共感する部分が多かった。私自身、これまでも仕事に全力を注ぐことの楽しさと、その裏にある偏りやリスクを感じていたため、この提案を通じてその感覚に言語化された根拠を得られたと感じた。また、この「半身で働く」という提言が、著者自身の現実的な課題感を伴って語られている点にも納得感があった。 一方で、読書や働き方に対する姿勢は個人差が大きいため、本書が与える影響も読者によって異なるだろう。人生の目的や働き方について迷いがある人や、現代の働き方に違和感を持っている人にとっては、共感しやすく参考になる内容だと感じた。逆に、既に自分のスタイルを確立している人にとっては、新しい発見が少ない可能性もある。 読書については、本書を通じて肩肘張らずに読みたい時に読みたい本を読むという姿勢を再確認した。また、読書が生活を豊かにするものである以上、常に近くに本を置いておくという意識を改めて持った。働き方については、仕事に集中しすぎないよう、他のことにも目を向けることの重要性を再認識した。 全体として、本書は「読書」と「働き方」を軸にしながら、社会構造や個人の生き方を見つめ直す内容で、知的な刺激を受ける一冊だった。構成が明快で、個人的なメモとしても多くの考察を残す価値があると感じた。

ぽぽ@wakio2025年1月25日読み終わった本書は、働くことと読書の関係をテーマにしながら、明治以降の日本の歴史や社会構造を紐解く構成が印象的だった。特に読書という視点から日本の近代史を振り返るアプローチは新鮮で、具体例も多く、内容がイメージしやすい。本書の主張には著者自身の主観が適度に含まれており、それが押しつけがましくならないバランスでまとまっている点に好感を持った。 後半では「半身で働く」という働き方が提案されている。この考え方には個人的に共感する部分が多かった。私自身、これまでも仕事に全力を注ぐことの楽しさと、その裏にある偏りやリスクを感じていたため、この提案を通じてその感覚に言語化された根拠を得られたと感じた。また、この「半身で働く」という提言が、著者自身の現実的な課題感を伴って語られている点にも納得感があった。 一方で、読書や働き方に対する姿勢は個人差が大きいため、本書が与える影響も読者によって異なるだろう。人生の目的や働き方について迷いがある人や、現代の働き方に違和感を持っている人にとっては、共感しやすく参考になる内容だと感じた。逆に、既に自分のスタイルを確立している人にとっては、新しい発見が少ない可能性もある。 読書については、本書を通じて肩肘張らずに読みたい時に読みたい本を読むという姿勢を再確認した。また、読書が生活を豊かにするものである以上、常に近くに本を置いておくという意識を改めて持った。働き方については、仕事に集中しすぎないよう、他のことにも目を向けることの重要性を再認識した。 全体として、本書は「読書」と「働き方」を軸にしながら、社会構造や個人の生き方を見つめ直す内容で、知的な刺激を受ける一冊だった。構成が明快で、個人的なメモとしても多くの考察を残す価値があると感じた。 さがわ/広告会社の採用人事@tkmsgw762024年8月4日読み終わった読書メモ戦前から現代までの人と教養の関係に触れながら、情報が溢れる世界における「読書」という行為の立ち位置について考えることができました。 気軽に欲しい情報にアクセスできるようになった今、新しい知識に出会える偶然性を含む読書はノイズになる。娯楽が情報になる。そしてどんどん欲しい情報にだけ触れるようになり、余裕や余白を見失い続けてしまう。 忙しい毎日の中に少しでも余白を見繕い、新しい文脈というノイズを受け入れられる感覚(全身ではなく「半身」で働く)を心がけてみる。確かに「最近インプットが足りないな」という時は心身の疲れのサインだと個人的にも思うので、これからも自身の気持ちのサイレンとして大切にしていきます。

さがわ/広告会社の採用人事@tkmsgw762024年8月4日読み終わった読書メモ戦前から現代までの人と教養の関係に触れながら、情報が溢れる世界における「読書」という行為の立ち位置について考えることができました。 気軽に欲しい情報にアクセスできるようになった今、新しい知識に出会える偶然性を含む読書はノイズになる。娯楽が情報になる。そしてどんどん欲しい情報にだけ触れるようになり、余裕や余白を見失い続けてしまう。 忙しい毎日の中に少しでも余白を見繕い、新しい文脈というノイズを受け入れられる感覚(全身ではなく「半身」で働く)を心がけてみる。確かに「最近インプットが足りないな」という時は心身の疲れのサインだと個人的にも思うので、これからも自身の気持ちのサイレンとして大切にしていきます。

凪@nagi2024年7月31日読み終わった借りてきたいきなり最初の方に書いてあるけど、本に限らず、趣味とか全般について。なんでできなくなるのか。あるな タイトルの答えとしては、今の人は仕事に全振りすぎ!だからヘロヘロになって、自分の好きなことできないんだよ!もっと力抜いてこ! という話に受け取りました。 まあ、それができたら苦労はしないんだけど。。

凪@nagi2024年7月31日読み終わった借りてきたいきなり最初の方に書いてあるけど、本に限らず、趣味とか全般について。なんでできなくなるのか。あるな タイトルの答えとしては、今の人は仕事に全振りすぎ!だからヘロヘロになって、自分の好きなことできないんだよ!もっと力抜いてこ! という話に受け取りました。 まあ、それができたら苦労はしないんだけど。。 yayano@yaya72024年6月7日読み終わった90年代以降の話は同時代性しかないので、うわー!客観的に見たらめちゃめちゃ時代に飲み込まれてただけじゃん!と衝撃。自分で選んだはずが、時代に選ばされてきたわけだ。これからの時代は本が読める働き方をしたいし、著者の提言する「半身」の働き方に大賛成。 三宅さんの3ヶ月連続刊行、全部読みたいんだよな…とおもってはや数ヶ月。

yayano@yaya72024年6月7日読み終わった90年代以降の話は同時代性しかないので、うわー!客観的に見たらめちゃめちゃ時代に飲み込まれてただけじゃん!と衝撃。自分で選んだはずが、時代に選ばされてきたわけだ。これからの時代は本が読める働き方をしたいし、著者の提言する「半身」の働き方に大賛成。 三宅さんの3ヶ月連続刊行、全部読みたいんだよな…とおもってはや数ヶ月。 はぐらうり@hagurauri-books2024年5月19日読み終わった自分が思っていることととても近くて良かった。 情報はノイズキャンセリングされたもの。知識はノイズを含んだもの。つまり読書はノイズ。ネットやゲームはノイズがない。ノイズを楽しめる働き方の提案書。 転職前は移動時間(それも眠くないときだけ)が読書タイムだった。今は働きながら、月に10〜15冊ほど読めている。 読めることの相対的な特権は置いておいて、働きながら読むならやはり電子かなと思う。安いしね。働きすぎな仕事や家庭や育児をしながら細切れ時間を有効に使うのは、やっぱり大事。 ノイズを受け取れるアンテナを立たせておくためにも、文字に触れておくのが、「読みたい」を促進させることになるのだと思う。 自分の仕事に引き当ててもかなり示唆に富んだ内容だった。

はぐらうり@hagurauri-books2024年5月19日読み終わった自分が思っていることととても近くて良かった。 情報はノイズキャンセリングされたもの。知識はノイズを含んだもの。つまり読書はノイズ。ネットやゲームはノイズがない。ノイズを楽しめる働き方の提案書。 転職前は移動時間(それも眠くないときだけ)が読書タイムだった。今は働きながら、月に10〜15冊ほど読めている。 読めることの相対的な特権は置いておいて、働きながら読むならやはり電子かなと思う。安いしね。働きすぎな仕事や家庭や育児をしながら細切れ時間を有効に使うのは、やっぱり大事。 ノイズを受け取れるアンテナを立たせておくためにも、文字に触れておくのが、「読みたい」を促進させることになるのだと思う。 自分の仕事に引き当ててもかなり示唆に富んだ内容だった。

- つぼみ@reads_123451900年1月1日読み終わった読書メモ情報と知識の違い。本は知識を得る。プラスアルファが多い。 人と本の関わりの歴史。社会的ステータスだった。今でいうオンラインサロン的な。 私は知識を得たい。もっと本を読みたくなった。

MDR@MDR20251900年1月1日読み終わった@ 自宅仕事が自己実現じゃなくていい、というのは余裕を持った生活ができた方が人間は幸せということなんだろうなと思う。昭和の24時間働けますかがまだ続いている世の中に、ちょっとしたアドバイスをしている本だと思う。

MDR@MDR20251900年1月1日読み終わった@ 自宅仕事が自己実現じゃなくていい、というのは余裕を持った生活ができた方が人間は幸せということなんだろうなと思う。昭和の24時間働けますかがまだ続いている世の中に、ちょっとしたアドバイスをしている本だと思う。