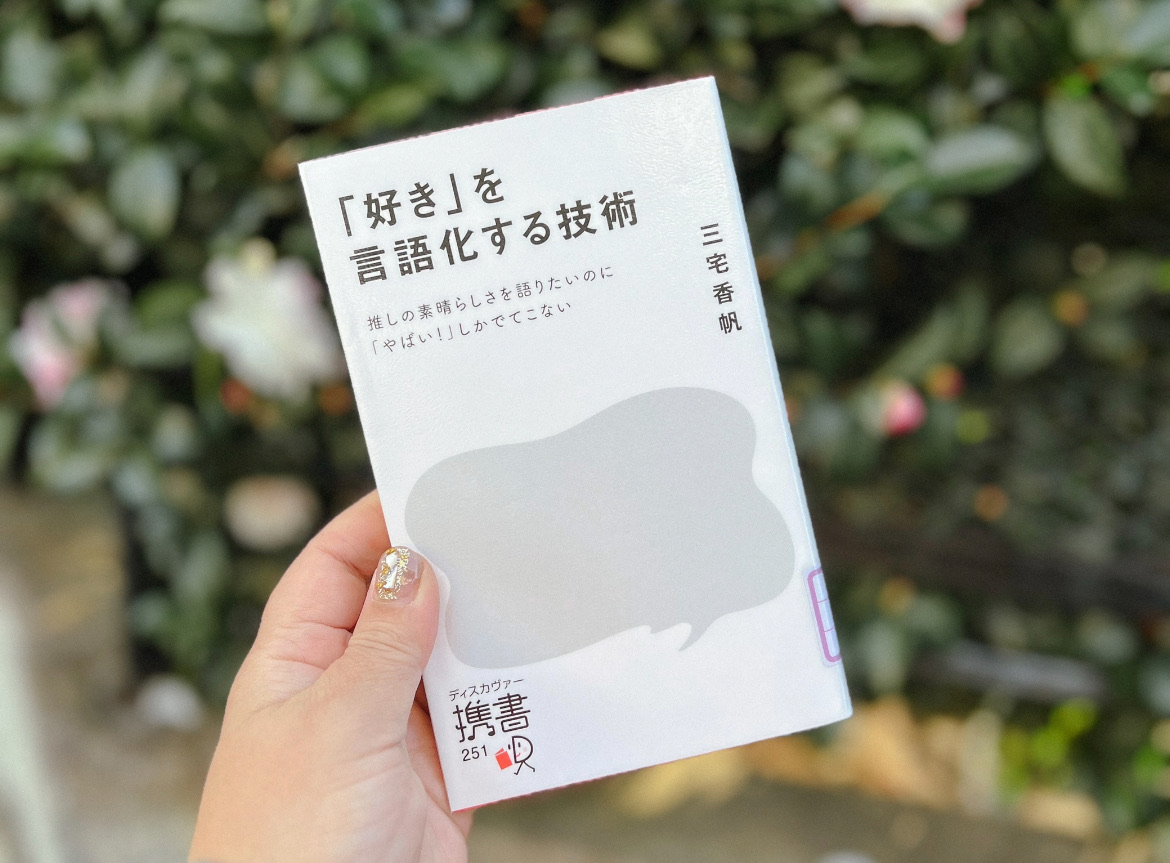

「好き」を言語化する技術

870件の記録

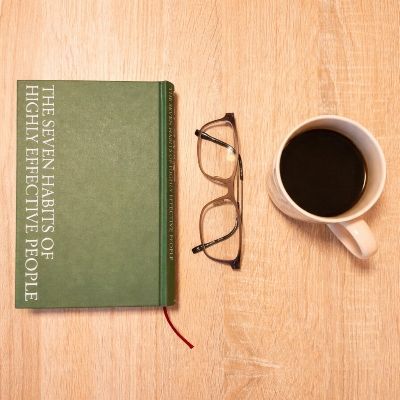

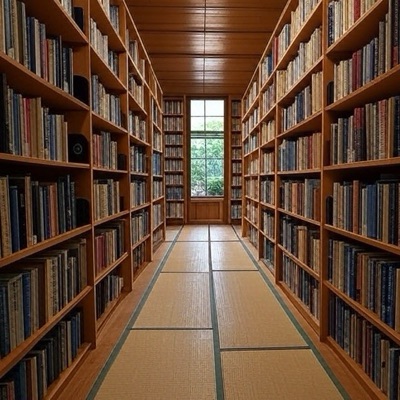

ゆきまち@wait4snow2026年2月24日読み始めた借りてきたお、図書館に入ってる!予約数すごいからとりあえず予約しとくか〜としてから半年で順番がきた。 開いてすぐに文字が大きい!と思ったけど気のせいかも。行間などで読みやすくする工夫がしてあるせいかな? するする〜と読める文章で、第1章の「ありのまま」読書感想文信仰には、そう!そうなんだよ〜!本は好きなのに読書感想文だいきらいだった!と心で小中学生のわたしが騒いでいた。 今の学校も変わってないのかな。

ゆきまち@wait4snow2026年2月24日読み始めた借りてきたお、図書館に入ってる!予約数すごいからとりあえず予約しとくか〜としてから半年で順番がきた。 開いてすぐに文字が大きい!と思ったけど気のせいかも。行間などで読みやすくする工夫がしてあるせいかな? するする〜と読める文章で、第1章の「ありのまま」読書感想文信仰には、そう!そうなんだよ〜!本は好きなのに読書感想文だいきらいだった!と心で小中学生のわたしが騒いでいた。 今の学校も変わってないのかな。

- きぬ@kinu382026年2月20日読み終わった"感想は他人や周囲が言っていることではなく、自分オリジナルの言葉にすること"とあったが、いつもここに感想を書くときに先にみんなの感想を読んでしまっているなと気づいた

葉@leaf2026年2月19日読んでる自分の好きなものや人を語ることは、結果的に自分を語ること たとえ「好き」が揺らいで消失したとしても、一度「好き」を言葉にして残しておけば、その感情は自分のなかに残り続けます 今はもう好きじゃなくても、いつのまにか自分の一部になっていた「好き」の感情が保存されている 自分の「好き」を言語化していけばしていくほど、自分についての解像度も上がる。だからこそ、自分の「好き」の鮮度が高いうちに言語化して保存したほうがいい 村上春樹 走り続けるための理由はほんの少ししかないけれど、走るのを止めるための理由なら大型トラックいっぱいぶんはあるからだ。僕らにできるのは、その「ほんの少しの理由」をひとつひとつ大事に磨き続けることだけだ。暇をみつけては、せっせとくまなく磨き続けること。 まっさきに自分の感想をメモする 他人の感想を見ないこと

葉@leaf2026年2月19日読んでる自分の好きなものや人を語ることは、結果的に自分を語ること たとえ「好き」が揺らいで消失したとしても、一度「好き」を言葉にして残しておけば、その感情は自分のなかに残り続けます 今はもう好きじゃなくても、いつのまにか自分の一部になっていた「好き」の感情が保存されている 自分の「好き」を言語化していけばしていくほど、自分についての解像度も上がる。だからこそ、自分の「好き」の鮮度が高いうちに言語化して保存したほうがいい 村上春樹 走り続けるための理由はほんの少ししかないけれど、走るのを止めるための理由なら大型トラックいっぱいぶんはあるからだ。僕らにできるのは、その「ほんの少しの理由」をひとつひとつ大事に磨き続けることだけだ。暇をみつけては、せっせとくまなく磨き続けること。 まっさきに自分の感想をメモする 他人の感想を見ないこと

ふみぽん@fumipon302026年2月16日読み終わった三宅香帆氏、同い年。優しくてアツいなぁ。社会が善い言葉、好きを語る言葉で溢れたら良いなと思う。私も好きを語ろう。最近は本を読むと、「本を読むこの時間が、自由が、安全が、どうかこのまま続いてくれないか」と願うようになった。本当に、これからもずっと読書を楽しめる世の中であってほしい。

ふみぽん@fumipon302026年2月16日読み終わった三宅香帆氏、同い年。優しくてアツいなぁ。社会が善い言葉、好きを語る言葉で溢れたら良いなと思う。私も好きを語ろう。最近は本を読むと、「本を読むこの時間が、自由が、安全が、どうかこのまま続いてくれないか」と願うようになった。本当に、これからもずっと読書を楽しめる世の中であってほしい。

たびたび@tabitabi2026年2月12日読み終わった言語化することで好きな気持ちをその時の素直な感情のまま保存することができる、あとで好きがゆらいだとしても、見返すと当時のそのままの感情を呼び起こす事ができる、というのが印象に残った。 確かに、永遠に好きでいると決意してても、それって案外永遠では無いこともあるもんなあ。でもその時本気で推してた事を思い出すと、それでもきっと幸せになれたりするよね、などと思った。 三宅さん自らオタクなだけあって、オタク心をものすごくわかってくださるのが嬉しい。

たびたび@tabitabi2026年2月12日読み終わった言語化することで好きな気持ちをその時の素直な感情のまま保存することができる、あとで好きがゆらいだとしても、見返すと当時のそのままの感情を呼び起こす事ができる、というのが印象に残った。 確かに、永遠に好きでいると決意してても、それって案外永遠では無いこともあるもんなあ。でもその時本気で推してた事を思い出すと、それでもきっと幸せになれたりするよね、などと思った。 三宅さん自らオタクなだけあって、オタク心をものすごくわかってくださるのが嬉しい。

ぺー@peeeei-reading2026年2月12日読み終わった「やばい」はとても便利な言葉であって、どう表現していくかその道筋が見えた。 表現を作るキーワードは「自己対話」であることが改めて確認できた。

ぺー@peeeei-reading2026年2月12日読み終わった「やばい」はとても便利な言葉であって、どう表現していくかその道筋が見えた。 表現を作るキーワードは「自己対話」であることが改めて確認できた。

苺色の透明人間@15_strawberry2026年2月3日読み終わった@ 自宅言語化に対して、何か高すぎるハードルを見ていたような気がする。 周りと同じじゃないととか、 周りの人達に伝わるようにとか、 “周り”ファーストになっていたけど「好き」の根本ってそんな他人本意なものじゃなくて、もっと純粋なはず。 「好き(推し)」と「私」の間には誰にも介在なんて出来ない。 元来そういうものであったはずで、昔の自分にとっての「好き(推し)」もそうだったはずなのに、気づいたら自分がその境界をぐちゃぐちゃにしていつの間にか勝手に距離を作ってた。 「好き(推し)」が遠くなった気がするなんていうのは勝手なイメージでしかなくて、よくよく見てみれば変わったのは自分の方。 「好き」は揺らぐもので不変なんてない。 いつかは冷めるし、いつかは忘れてしまうけど、その「好き」を言葉にして保存することはできる。 自分がその時感じていた気持ちや抱えていた考えは、ずっとそこに置いておける。 思い出した時に、気が向いた時に、 その輪郭をなぞって思い耽られる。 𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶𝘁𝗲︎👣 ※一部抜粋 揺らがない「好き」なんて、妄信的な執着であって、本当の意味で「好き」なわけじゃないのかもしれません。 文章とは、何かを伝えたいから書くもの。 伝えたい読み手に対して、伝えたいことが伝わること。 それが文章のゴールなんです。

苺色の透明人間@15_strawberry2026年2月3日読み終わった@ 自宅言語化に対して、何か高すぎるハードルを見ていたような気がする。 周りと同じじゃないととか、 周りの人達に伝わるようにとか、 “周り”ファーストになっていたけど「好き」の根本ってそんな他人本意なものじゃなくて、もっと純粋なはず。 「好き(推し)」と「私」の間には誰にも介在なんて出来ない。 元来そういうものであったはずで、昔の自分にとっての「好き(推し)」もそうだったはずなのに、気づいたら自分がその境界をぐちゃぐちゃにしていつの間にか勝手に距離を作ってた。 「好き(推し)」が遠くなった気がするなんていうのは勝手なイメージでしかなくて、よくよく見てみれば変わったのは自分の方。 「好き」は揺らぐもので不変なんてない。 いつかは冷めるし、いつかは忘れてしまうけど、その「好き」を言葉にして保存することはできる。 自分がその時感じていた気持ちや抱えていた考えは、ずっとそこに置いておける。 思い出した時に、気が向いた時に、 その輪郭をなぞって思い耽られる。 𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶𝘁𝗲︎👣 ※一部抜粋 揺らがない「好き」なんて、妄信的な執着であって、本当の意味で「好き」なわけじゃないのかもしれません。 文章とは、何かを伝えたいから書くもの。 伝えたい読み手に対して、伝えたいことが伝わること。 それが文章のゴールなんです。 はれのき・ちゅうた@harenokichuta2026年2月1日読み終わった僕の推しは、妻だった。 誰しも自分の頭の中に「推し」を想像しながらこの本を読み進めることだろう。 僕の中で、三宅さんが語る「推し」の特徴が最も現れていたのは、妻だった。 「推し」は大好きでたまらないものであるが、『蜜月の期間が終わって、好きなものや人についていろんなものが見えてくると、好きでい続ける理由がよくわからなくなる。そんな時期が、いつかはやってくるのです。』と本書で述べられているように、 まさしく、今がそんな時期なのです。 どんなに好きなものにも、いつか必ず「好きが揺らぐとき」がくる。 そんな時に自分が好きだったときの記録を見返し、それがちゃんと言語化できていると、あの時私はこういう理由で好きだったんだと思い返す事ができる。 妻との長い付き合いの中で、不満となる部分もお互いにたくさん見てきているけれど、今も好きでい続けられるのは、好きの言語化が出来ていたからかもしれない。 僕はこの本で学んだことを活かし、他でもない妻に、その素晴らしさを伝えていかなくてはいけないと奮い立っている。本書から好きを伝えるための覚悟を学んだ。

はれのき・ちゅうた@harenokichuta2026年2月1日読み終わった僕の推しは、妻だった。 誰しも自分の頭の中に「推し」を想像しながらこの本を読み進めることだろう。 僕の中で、三宅さんが語る「推し」の特徴が最も現れていたのは、妻だった。 「推し」は大好きでたまらないものであるが、『蜜月の期間が終わって、好きなものや人についていろんなものが見えてくると、好きでい続ける理由がよくわからなくなる。そんな時期が、いつかはやってくるのです。』と本書で述べられているように、 まさしく、今がそんな時期なのです。 どんなに好きなものにも、いつか必ず「好きが揺らぐとき」がくる。 そんな時に自分が好きだったときの記録を見返し、それがちゃんと言語化できていると、あの時私はこういう理由で好きだったんだと思い返す事ができる。 妻との長い付き合いの中で、不満となる部分もお互いにたくさん見てきているけれど、今も好きでい続けられるのは、好きの言語化が出来ていたからかもしれない。 僕はこの本で学んだことを活かし、他でもない妻に、その素晴らしさを伝えていかなくてはいけないと奮い立っている。本書から好きを伝えるための覚悟を学んだ。

- Tもみ@gnsi1082026年1月31日読み終わったうん十年推し続けているゲームの魅力を伝えたいと思い購入。文章を書くことに自信のない私でも、こんな感想書いてみようかな、あの事について語ってみようかなと前向きなチャレンジする気持ちにさせてくれた。 もう一度、必要な要素を咀嚼するために読み返してみよう。

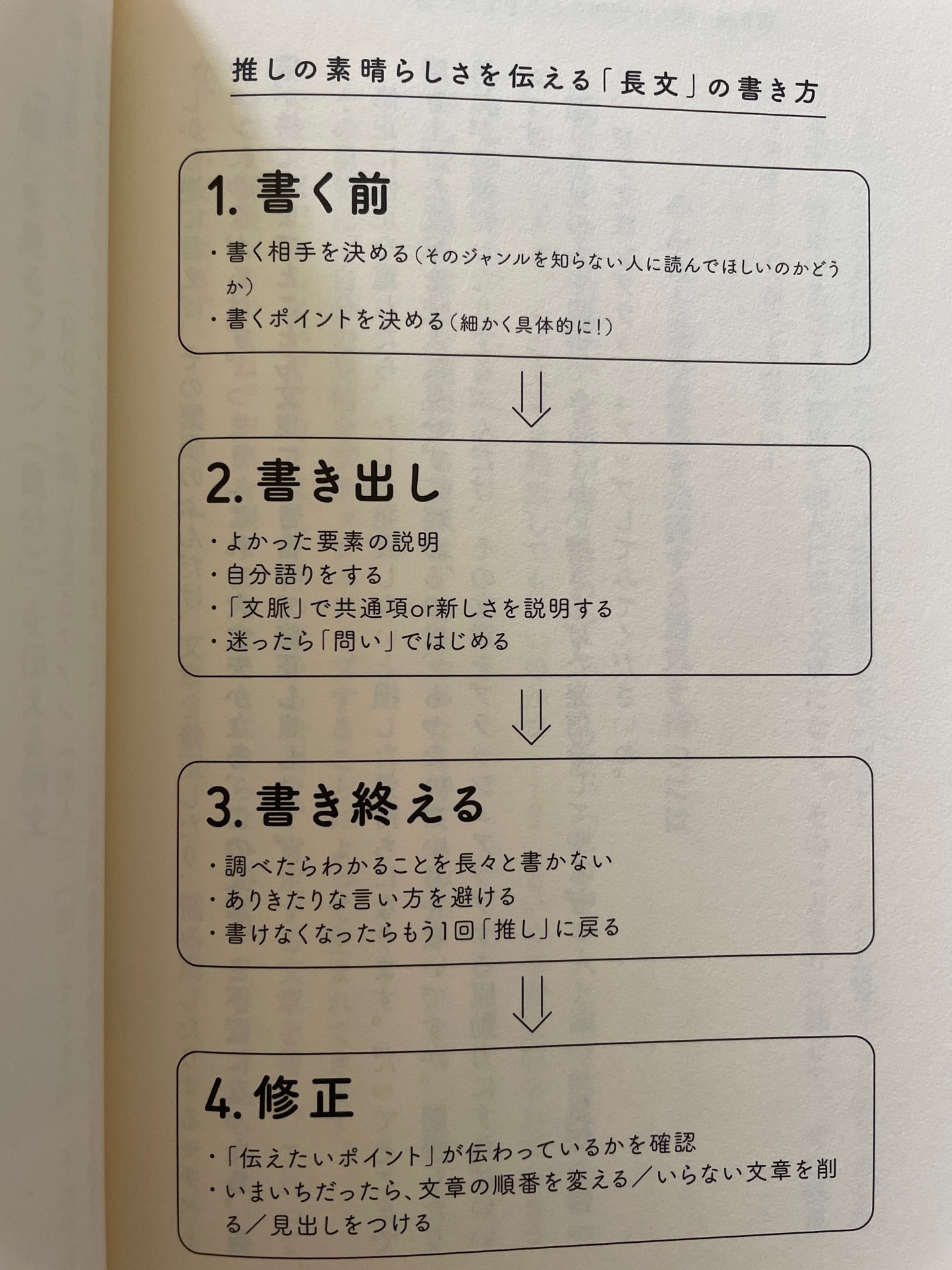

ナント@nanto2026年1月27日読んでる伝えたいことが伝わるのがうまい文章だ。 ① 読者を決める ②伝えたいポイントを決める。 そもそも、文章を書くことが難しい理由は、書いている自分自身が、ゴールがどこだかわからなくなりがちです 書き終わった後で、 これが伝えたいことだったのかとわかる文章って言い文章になることが多い。 よかった様子を描写する。 書いてあることが予測できるようにする。 調べてわかる事は長く書かない あなたがやるべきなのは「へー、面白そうネットで調べてみようかな」と思わせること 最高!と書きたい時は「どういうところが最高なの」と考えて細分化する 自分の好きな文章を読み返す

ナント@nanto2026年1月27日読んでる伝えたいことが伝わるのがうまい文章だ。 ① 読者を決める ②伝えたいポイントを決める。 そもそも、文章を書くことが難しい理由は、書いている自分自身が、ゴールがどこだかわからなくなりがちです 書き終わった後で、 これが伝えたいことだったのかとわかる文章って言い文章になることが多い。 よかった様子を描写する。 書いてあることが予測できるようにする。 調べてわかる事は長く書かない あなたがやるべきなのは「へー、面白そうネットで調べてみようかな」と思わせること 最高!と書きたい時は「どういうところが最高なの」と考えて細分化する 自分の好きな文章を読み返す- Fujiyama55@Fujiyama552026年1月27日推しについて発信したいと思ったことはなかったが、この本を見て、私も自分の言葉で推しの魅力を綴りたいと思った。いろんな人の言葉がSNSを通して流れ込んでくる今の時代、自分の尊い感情を守るために自分の言葉で好きを言語がする必要があると筆者は言っている。私のこの気持ちは私だけのもの。大事にしていきたい。

のんあるチョコレート@noalc_chocolate2026年1月21日読み終わったかつて読んだ@ 自宅全編読了📚【再読】 最近読んだ本の感想を書きたいと思い、再読。 1回目よりも目的意識を持って読めたので内容も頭に入りやすかった。 自分の言葉を持つことがいかに重要かがわかった。 推し活を楽しんでいる友達と近々遊ぶ予定があるので、ぜひこの本を紹介したい。

のんあるチョコレート@noalc_chocolate2026年1月21日読み終わったかつて読んだ@ 自宅全編読了📚【再読】 最近読んだ本の感想を書きたいと思い、再読。 1回目よりも目的意識を持って読めたので内容も頭に入りやすかった。 自分の言葉を持つことがいかに重要かがわかった。 推し活を楽しんでいる友達と近々遊ぶ予定があるので、ぜひこの本を紹介したい。 由々@kk_23292026年1月20日読み終わった読書日記Kindle Unlimited★★★★抜粋興味2026年読了本興味2026★★★★2026@ 自宅75%-100%(p.150-213/213) --- "楽しく発信しましょう。そして自分の言葉をつくりましょう。 たぶんまずはそこから、始まるんです。"(※青)(p.206) --- がっつりハウツー本だった!と言って良いのか(ハウツー本の経験が少なくてわからない)。 「推し活」という言葉に違和感を持ち続けている私としては、三宅さんがこの言葉をほぼ使っていなかったことがちょっと嬉しかった。 私は言語化めっちゃする方やし書いてあることもそこまで目新しいことはなかったけど、その分、自分は間違ってなかったんや~!と自信をもらえた気もする。 これからも書きまくろう。そしてもっと発信を頑張れるようになろう。

由々@kk_23292026年1月20日読み終わった読書日記Kindle Unlimited★★★★抜粋興味2026年読了本興味2026★★★★2026@ 自宅75%-100%(p.150-213/213) --- "楽しく発信しましょう。そして自分の言葉をつくりましょう。 たぶんまずはそこから、始まるんです。"(※青)(p.206) --- がっつりハウツー本だった!と言って良いのか(ハウツー本の経験が少なくてわからない)。 「推し活」という言葉に違和感を持ち続けている私としては、三宅さんがこの言葉をほぼ使っていなかったことがちょっと嬉しかった。 私は言語化めっちゃする方やし書いてあることもそこまで目新しいことはなかったけど、その分、自分は間違ってなかったんや~!と自信をもらえた気もする。 これからも書きまくろう。そしてもっと発信を頑張れるようになろう。 ゆー@ykn_book2026年1月19日読み終わった何回も同じ言葉と接するだけで、自分に向けられた言葉だと勘違いしてしまう。 現代のSNSとの付き合い方を考えさせられる一文でした。 自分が、SNSを見てしんどくなるのはそういうことか!と発見です!

ゆー@ykn_book2026年1月19日読み終わった何回も同じ言葉と接するだけで、自分に向けられた言葉だと勘違いしてしまう。 現代のSNSとの付き合い方を考えさせられる一文でした。 自分が、SNSを見てしんどくなるのはそういうことか!と発見です! 由々@kk_23292026年1月19日まだ読んでる読書日記Kindle Unlimited@ 自宅62%-75%(p.127-150/213) --- --- とにかく書き終えることが大事。それよな~~~まじで。

由々@kk_23292026年1月19日まだ読んでる読書日記Kindle Unlimited@ 自宅62%-75%(p.127-150/213) --- --- とにかく書き終えることが大事。それよな~~~まじで。

由々@kk_23292026年1月17日まだ読んでる読書日記Kindle Unlimited@ 自宅34%-47%(p.72-99/213) --- --- きっと「読みやすさ」をめちゃくちゃ意識して書いてはるんやろな~~~と思いながらずっと読んでる。

由々@kk_23292026年1月17日まだ読んでる読書日記Kindle Unlimited@ 自宅34%-47%(p.72-99/213) --- --- きっと「読みやすさ」をめちゃくちゃ意識して書いてはるんやろな~~~と思いながらずっと読んでる。

- ねむる@nemnemyu2026年1月17日読み終わった推し語り以外でも何かしら感想を求められることは日常でもあるので、そういう場面にもこの本の内容がすごく活きるなと感じる。 読書感想文を書いていた小中学時代に戻ってこの本を読みたい。

のんあるチョコレート@noalc_chocolate2026年1月16日読み始めたかつて読んだ@ 自宅第2章 83ページまで読了🔖 直近で読んだ『さみしい夜にはペンを持て』と似たようなところがある気がして、復習のため再読。 具体的に細かく深掘りしていく、という点は両書に共通していると感じた。

のんあるチョコレート@noalc_chocolate2026年1月16日読み始めたかつて読んだ@ 自宅第2章 83ページまで読了🔖 直近で読んだ『さみしい夜にはペンを持て』と似たようなところがある気がして、復習のため再読。 具体的に細かく深掘りしていく、という点は両書に共通していると感じた。 由々@kk_23292026年1月16日まだ読んでる読書日記Kindle Unlimited抜粋@ 自宅9%-34%(p.24-72/213) --- "ただそこに、「好き」があったことを思い出せる。"(※緑)(p.47/213) "「好き」は儚いからこそ、鮮度の高いうちに言葉で保存しておいたほうがいい"(※紫)(p.47/213) --- 私はどちらかというと完全に「言語化の鬼」の側の人間なので目から鱗みたいなことは全然ないけど、逆に自分が普段自然とやってることがきっちり言語化されてて、なるほどとなるのはちょっと面白い。 あと本とか映画の感想ばっかり長々と書いてきたけど、ライブの感想とかも書いてみても良いなと思えた。

由々@kk_23292026年1月16日まだ読んでる読書日記Kindle Unlimited抜粋@ 自宅9%-34%(p.24-72/213) --- "ただそこに、「好き」があったことを思い出せる。"(※緑)(p.47/213) "「好き」は儚いからこそ、鮮度の高いうちに言葉で保存しておいたほうがいい"(※紫)(p.47/213) --- 私はどちらかというと完全に「言語化の鬼」の側の人間なので目から鱗みたいなことは全然ないけど、逆に自分が普段自然とやってることがきっちり言語化されてて、なるほどとなるのはちょっと面白い。 あと本とか映画の感想ばっかり長々と書いてきたけど、ライブの感想とかも書いてみても良いなと思えた。 芋@a-m2026年1月15日読み終わったクリシェ=ありきたりな言葉 いとあはれ=やばい 好きじゃなくなる瞬間を見据えて自分の好きを言葉で保存 自分の言語ができあがってから、他人の言葉に触れる 言語化とは、どこがどうだったかを細分化してそれぞれを言葉にしていく作業である 面白さとは"共感"か"驚き"である ネガティブな感情は"不快"か"退屈"に分類できる →嫌な体験との共通点、既に嫌いなものとの共通点

芋@a-m2026年1月15日読み終わったクリシェ=ありきたりな言葉 いとあはれ=やばい 好きじゃなくなる瞬間を見据えて自分の好きを言葉で保存 自分の言語ができあがってから、他人の言葉に触れる 言語化とは、どこがどうだったかを細分化してそれぞれを言葉にしていく作業である 面白さとは"共感"か"驚き"である ネガティブな感情は"不快"か"退屈"に分類できる →嫌な体験との共通点、既に嫌いなものとの共通点

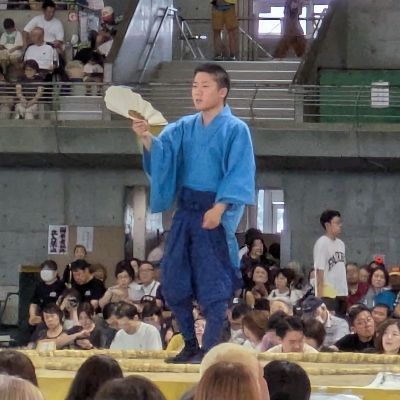

ちくわ@stuntman-kent2025年12月31日読み終わった推しを推し始めて12年経った。推しオタク共に次の人生のステージに進むのに、12年は十分な時間である。SNSで突然結婚の発表があった日の事を昨日のことのように覚えている…というのも、ちゃんとその時の気持ちをリアルタイムで言語化していたから!偉いぞあのときの自分!感情や他人の意見の波にのまれずよく頑張った! 私の推しのグループのオタクは、良きオタクであることを美徳と思う節がある。オタクが親切であることは良いことだ。このオタクの親切に何度も助けられたからそれだけは間違いない。だけど、そこには正しくなさが淘汰される危うさも孕んでいて、間違ったことを言えないうっすら漂う空気感にもやもやを感じることもあった。推しが結婚発表したときも、SNSは「お祝いしなきゃ」「よかったね」といったポジティブな感想が多数を占めており、そりゃそうなんだけど、お祝いしなきゃで片付けられる程自分の推しへの気持ちは単純ではないんだと、この複雑な心境をわかってくれる人と共有したい衝動に駆られたのです。 翌日大勢のオタク達で祝勝会のような飲み会が開催されたが、私は行かなかった。私の複雑な気持ちが多数のオタクの意見に集約されていってしまうのが本当に怖かったから。だから特段仲が良いオタク2人だけに、自分の言葉を使って、じっくりと話を聞いてもらうことにした。 本書で一番グッときたフレーズが「推しと自分の間に、他人を介在させない」というもの。推しの結婚発表のときに私はこれを実践できていたので、ド共感である。現場は違えど同じオタクとしてエール交換でもしたいくらい。所謂推し活をするうえで一番大事なのマジでこれだと思いますよ。 ちなみに私が当時推しの結婚に対し抱いた思いが「推しの旦那と相撲がしたい」です。意味わからないと思いますが、大真面目に考えて導き出した結論です。便宜上「推し」という言葉を使っているけども、思いが特殊なので推し活という社会現象の枠組みでは語られるのはちょっと勘弁して欲しい。 世間からみたらただのアイドルとオタクの関係だけど、12年で何度も足を運んだ特典会で交わした会話、ラジオ投稿、ライブでの爆レスなど、少なくとも他のオタクにはない関係性を築いてこれたことを自負している。推しから〜さんじゃなくて君付けで名前呼ばれてますからね!そういった関係性を構築してきたオタクが自分の他に何人もいるなか、推しは旦那としてあなたを選んだ、自分がオタクの複雑な思いを背負って土俵に立つから相手になれ、同じ女を愛した男同士の争いは相撲で決着をつけるのが相場で決まっている、そして私を倒せ、オタクの12年間の思いをうけとめてくれ、オタクの思いを超えてゆけ、推しを幸せにしてやってくれ!というのを言葉にしていました。ちなみに結婚から4年くらい経つけどいまだに旦那と相撲したい欲が消えることはない。両国国技館予約しときますんで、もしご本人がこちらを見かけましたら取組よろしくお願いします。 ほぼほぼ自分語りになっているけど、好きを言語化するテクニックをわかりやすく教えてくれる良い本でした。

ちくわ@stuntman-kent2025年12月31日読み終わった推しを推し始めて12年経った。推しオタク共に次の人生のステージに進むのに、12年は十分な時間である。SNSで突然結婚の発表があった日の事を昨日のことのように覚えている…というのも、ちゃんとその時の気持ちをリアルタイムで言語化していたから!偉いぞあのときの自分!感情や他人の意見の波にのまれずよく頑張った! 私の推しのグループのオタクは、良きオタクであることを美徳と思う節がある。オタクが親切であることは良いことだ。このオタクの親切に何度も助けられたからそれだけは間違いない。だけど、そこには正しくなさが淘汰される危うさも孕んでいて、間違ったことを言えないうっすら漂う空気感にもやもやを感じることもあった。推しが結婚発表したときも、SNSは「お祝いしなきゃ」「よかったね」といったポジティブな感想が多数を占めており、そりゃそうなんだけど、お祝いしなきゃで片付けられる程自分の推しへの気持ちは単純ではないんだと、この複雑な心境をわかってくれる人と共有したい衝動に駆られたのです。 翌日大勢のオタク達で祝勝会のような飲み会が開催されたが、私は行かなかった。私の複雑な気持ちが多数のオタクの意見に集約されていってしまうのが本当に怖かったから。だから特段仲が良いオタク2人だけに、自分の言葉を使って、じっくりと話を聞いてもらうことにした。 本書で一番グッときたフレーズが「推しと自分の間に、他人を介在させない」というもの。推しの結婚発表のときに私はこれを実践できていたので、ド共感である。現場は違えど同じオタクとしてエール交換でもしたいくらい。所謂推し活をするうえで一番大事なのマジでこれだと思いますよ。 ちなみに私が当時推しの結婚に対し抱いた思いが「推しの旦那と相撲がしたい」です。意味わからないと思いますが、大真面目に考えて導き出した結論です。便宜上「推し」という言葉を使っているけども、思いが特殊なので推し活という社会現象の枠組みでは語られるのはちょっと勘弁して欲しい。 世間からみたらただのアイドルとオタクの関係だけど、12年で何度も足を運んだ特典会で交わした会話、ラジオ投稿、ライブでの爆レスなど、少なくとも他のオタクにはない関係性を築いてこれたことを自負している。推しから〜さんじゃなくて君付けで名前呼ばれてますからね!そういった関係性を構築してきたオタクが自分の他に何人もいるなか、推しは旦那としてあなたを選んだ、自分がオタクの複雑な思いを背負って土俵に立つから相手になれ、同じ女を愛した男同士の争いは相撲で決着をつけるのが相場で決まっている、そして私を倒せ、オタクの12年間の思いをうけとめてくれ、オタクの思いを超えてゆけ、推しを幸せにしてやってくれ!というのを言葉にしていました。ちなみに結婚から4年くらい経つけどいまだに旦那と相撲したい欲が消えることはない。両国国技館予約しときますんで、もしご本人がこちらを見かけましたら取組よろしくお願いします。 ほぼほぼ自分語りになっているけど、好きを言語化するテクニックをわかりやすく教えてくれる良い本でした。

ぱん@sabuwako2025年12月25日読み終わった・自分の言葉を守ることで自分の心を守る ・細分化して語る ・読み手と自分との間にある「推しに対する熱量」のギャップを考える、その上で伝えたいポイントを考える ・他人と推しとの距離・自分と推しとの距離 のギャップを見極めて語る、ギャップを埋めるための枕詞を使う ・「よく『良い!』って感想を見るのですが私は〜」はネガティブなことを語る枕詞 ・森見氏の「プロとアマの違いは修正の数」 ・文章を書くことは恥ずかしいこと ・クリシェな言葉≠最大公約数の言葉 🐈最果タヒ読みたい

ぱん@sabuwako2025年12月25日読み終わった・自分の言葉を守ることで自分の心を守る ・細分化して語る ・読み手と自分との間にある「推しに対する熱量」のギャップを考える、その上で伝えたいポイントを考える ・他人と推しとの距離・自分と推しとの距離 のギャップを見極めて語る、ギャップを埋めるための枕詞を使う ・「よく『良い!』って感想を見るのですが私は〜」はネガティブなことを語る枕詞 ・森見氏の「プロとアマの違いは修正の数」 ・文章を書くことは恥ずかしいこと ・クリシェな言葉≠最大公約数の言葉 🐈最果タヒ読みたい ロッタ@rotta_yomu2025年12月18日読み終わった「SNSってかなり他人の影響を受けやすい場所なんですよ!だからこそ自衛することが必要なんです。 他人の言葉と自分の言葉を、ちゃんと切りわける必要がある」 「他人の言葉をナイフにしないために、自分の言葉をつくる必要がある」 三宅さんが伝えたいのはこれで、そのために「自分の言葉を持つ」具体的な方法が、わかりやすく書かれている。他人の言葉と自分の言葉の距離をとること。自分の言葉をつくること。それが、「好き」を言葉にするということなんだと、三宅さんは繰り返す。わたしが聞きたいのは、あなたの言葉で、そしてわたしは、わたしの言葉を伝えるんだ!

ロッタ@rotta_yomu2025年12月18日読み終わった「SNSってかなり他人の影響を受けやすい場所なんですよ!だからこそ自衛することが必要なんです。 他人の言葉と自分の言葉を、ちゃんと切りわける必要がある」 「他人の言葉をナイフにしないために、自分の言葉をつくる必要がある」 三宅さんが伝えたいのはこれで、そのために「自分の言葉を持つ」具体的な方法が、わかりやすく書かれている。他人の言葉と自分の言葉の距離をとること。自分の言葉をつくること。それが、「好き」を言葉にするということなんだと、三宅さんは繰り返す。わたしが聞きたいのは、あなたの言葉で、そしてわたしは、わたしの言葉を伝えるんだ!

いわし@iwashi_01412025年12月15日ちょっと開いたライブの感想をどうしても自分の言葉で書き切りたくて、本書の通り、孤独に自由にメモを取った。 書き上げてみると「もっと上手い表現があるはずでは……!?」と思う部分が多々あったが、書き切った自分への信頼、好きへの信頼が一歩積み上がった。

いわし@iwashi_01412025年12月15日ちょっと開いたライブの感想をどうしても自分の言葉で書き切りたくて、本書の通り、孤独に自由にメモを取った。 書き上げてみると「もっと上手い表現があるはずでは……!?」と思う部分が多々あったが、書き切った自分への信頼、好きへの信頼が一歩積み上がった。 C@c2025年12月14日読み終わった私が大好きなアニメの最終回についての感想を自分の言葉で綴り、Xに投稿できたことはこの本のおかげであるところが大きい 感謝 やさしい技法書としての側面もあるが、自分の言葉で文章を書くためには自他境界を守る営みが必要不可欠で、その自他境界はどうしたら守れるのかという話に重心が置かれており、そこが学びとしてデカかった

C@c2025年12月14日読み終わった私が大好きなアニメの最終回についての感想を自分の言葉で綴り、Xに投稿できたことはこの本のおかげであるところが大きい 感謝 やさしい技法書としての側面もあるが、自分の言葉で文章を書くためには自他境界を守る営みが必要不可欠で、その自他境界はどうしたら守れるのかという話に重心が置かれており、そこが学びとしてデカかった

のすけくん@nosuke2152025年12月11日読み終わったかつての推しの(今も好きだが)安藤かなみさんがSNSで紹介していた本を読み終わった。 とても読みやすく、自分ならではの推し語りを実践しやすくなった気がする。 驚くことに、著者は1994年生まれである。いや、「推し」という比較的若い概念について書かれているのだから驚くことは無いかもしれないが、自分と近い年齢の人間がこれだけ分かりやすくバッサリと言語化することができるのだ、と感心。気づけば付箋だらけに。 この本を読もうと思ったのは、読書ノートや観劇ノート、映画ノートなどを始めたからである。ノートに書き込むことで、自分だけの「好き」「嫌い」を大切にしていきたい。もちろん、本で一番に解説されているSNSやブログなどでの発信にも活かしていきたい。 帯に「今年上半期一番売れた新書」みたいなことが書いてあるが、そりゃそうだ。読んでみたら大抵の人が納得するだろう。

のすけくん@nosuke2152025年12月11日読み終わったかつての推しの(今も好きだが)安藤かなみさんがSNSで紹介していた本を読み終わった。 とても読みやすく、自分ならではの推し語りを実践しやすくなった気がする。 驚くことに、著者は1994年生まれである。いや、「推し」という比較的若い概念について書かれているのだから驚くことは無いかもしれないが、自分と近い年齢の人間がこれだけ分かりやすくバッサリと言語化することができるのだ、と感心。気づけば付箋だらけに。 この本を読もうと思ったのは、読書ノートや観劇ノート、映画ノートなどを始めたからである。ノートに書き込むことで、自分だけの「好き」「嫌い」を大切にしていきたい。もちろん、本で一番に解説されているSNSやブログなどでの発信にも活かしていきたい。 帯に「今年上半期一番売れた新書」みたいなことが書いてあるが、そりゃそうだ。読んでみたら大抵の人が納得するだろう。

いわし@iwashi_01412025年12月10日読み終わった急に60度くらい傾斜ついた坂を転がり落ちるように好きなアイドルができて、「こんな気持ちなることそうそうないぞ!?」と思ってKindle Unlimitedで読んでいた本書を手元でしっかり読みたい!と思って購入 「好きは揺らぐ」とあったが本当にその通りで、だからこそ今この自分の気持ちをそのまま書き起こしたい!助けて!と縋る気持ちでめちゃくちゃ読んだ。 言語化は語彙ではなく細分化。 自分が「良い〜〜!」と思ったことを掘り下げればオリジナルの感想になること。 ↑非常に勇気をもらい、この言葉で己を鼓舞しながら感想を書き上げることができた。 普遍的な感想ではなくそういう個人の感想が読みたいんだよなー!そうだよな!!と思うことができて感想を書くことのハードルが下がった。そうなのである、普遍的な感想を書きたくなってしまうものだが読み手としては「ここ刺さるんだ〜!?でもわかる!」となる感想が読みたいのである。

いわし@iwashi_01412025年12月10日読み終わった急に60度くらい傾斜ついた坂を転がり落ちるように好きなアイドルができて、「こんな気持ちなることそうそうないぞ!?」と思ってKindle Unlimitedで読んでいた本書を手元でしっかり読みたい!と思って購入 「好きは揺らぐ」とあったが本当にその通りで、だからこそ今この自分の気持ちをそのまま書き起こしたい!助けて!と縋る気持ちでめちゃくちゃ読んだ。 言語化は語彙ではなく細分化。 自分が「良い〜〜!」と思ったことを掘り下げればオリジナルの感想になること。 ↑非常に勇気をもらい、この言葉で己を鼓舞しながら感想を書き上げることができた。 普遍的な感想ではなくそういう個人の感想が読みたいんだよなー!そうだよな!!と思うことができて感想を書くことのハードルが下がった。そうなのである、普遍的な感想を書きたくなってしまうものだが読み手としては「ここ刺さるんだ〜!?でもわかる!」となる感想が読みたいのである。 栞@shiorinna2025年12月3日買った読み終わった三宅香帆「好き」「やばい」「感動した」しか言えないを卒業して、自分だけの感想を言語化するための方法が書かれている。 「好き」を言語化して残しておくと、いつか「好き」ではなくなったとしても見返せるし、たしかに「好き」が存在していたことを確かめられる。 「好き」じゃなくなることは悪いことではないし、無駄ではない。「好き」だった過去が、自分の価値観を作っている。 そして、自分の感想を残すために大切なことは「他人の感想を見ない」こと!見てしまうと、自分の感想がなくなる。どうしても、他人の意見に引っ張られてしまう。 他人の影響を受けないためには、「他人の言葉を見ない」もしくは「他人の言葉を打ち消す自分の言葉を持つ」ことだと本書で語られているが、私は前者かな。 自分の感想を言語化してからはじめて、他人の感想に触れ、自分の感想と比較してみる。

栞@shiorinna2025年12月3日買った読み終わった三宅香帆「好き」「やばい」「感動した」しか言えないを卒業して、自分だけの感想を言語化するための方法が書かれている。 「好き」を言語化して残しておくと、いつか「好き」ではなくなったとしても見返せるし、たしかに「好き」が存在していたことを確かめられる。 「好き」じゃなくなることは悪いことではないし、無駄ではない。「好き」だった過去が、自分の価値観を作っている。 そして、自分の感想を残すために大切なことは「他人の感想を見ない」こと!見てしまうと、自分の感想がなくなる。どうしても、他人の意見に引っ張られてしまう。 他人の影響を受けないためには、「他人の言葉を見ない」もしくは「他人の言葉を打ち消す自分の言葉を持つ」ことだと本書で語られているが、私は前者かな。 自分の感想を言語化してからはじめて、他人の感想に触れ、自分の感想と比較してみる。

- 2歳児のパパ@PAPA_BOOKS2025年12月2日読み終わった【読了36冊目】 好きの言語化の方法は、苦手な人でもやりやすいと思う。言語化に必要なのは語彙力ではないとうのも良いと思った。 後半2/3くらいは推しが推しで推しを語り推し推し推し推し推し推し推し推し推し推し推し推し推し推し推し推し推し推し推し推し推し推し推し推しという内容でした。 言語化の本って難しいよという人は是非読んでください。オススメです。

C@c2025年11月28日読み始めた私は20代後半だが中二病が治まっておらず、流行りの本を読むことに腰が重い方だ。 そういうつまらない理由で半年ほど家で寝かせていたのだが、「私もSNSを使うオタクだしな…」と思い読み始めた。 2章まで読んだ。 読みやすい! パンチラインが多いおかげで、読んでるだけで成長した気になれるタイプの本だ。 『文才ではなく、工夫の量が文章のよさを決める』 『感想のオリジナリティは細かさに宿る』 『面白さとは「共感」か「驚き」のどちらかである(これは引用の引用だが)』 ……みたいな、覚えておくと今後何かしら書く時に役に立ちそ〜!みたいなフレーズが多いのが良い。実際に血肉にするには実践が不可欠なのだろうが、読んでる時の成長感、有益情報学んでる感が楽しい本だ。 あとなんか ネガティブ・ケイパビリティの話で そこそこ喰らっちゃったな 本当に私には「もやもやを抱えておく力」がないので これ読み進めればなんとかなりますか?

C@c2025年11月28日読み始めた私は20代後半だが中二病が治まっておらず、流行りの本を読むことに腰が重い方だ。 そういうつまらない理由で半年ほど家で寝かせていたのだが、「私もSNSを使うオタクだしな…」と思い読み始めた。 2章まで読んだ。 読みやすい! パンチラインが多いおかげで、読んでるだけで成長した気になれるタイプの本だ。 『文才ではなく、工夫の量が文章のよさを決める』 『感想のオリジナリティは細かさに宿る』 『面白さとは「共感」か「驚き」のどちらかである(これは引用の引用だが)』 ……みたいな、覚えておくと今後何かしら書く時に役に立ちそ〜!みたいなフレーズが多いのが良い。実際に血肉にするには実践が不可欠なのだろうが、読んでる時の成長感、有益情報学んでる感が楽しい本だ。 あとなんか ネガティブ・ケイパビリティの話で そこそこ喰らっちゃったな 本当に私には「もやもやを抱えておく力」がないので これ読み進めればなんとかなりますか?

misato@misato04102025年11月23日買った読み終わった興味深かった。具体的で良かったなと思う。若い推し活をしている人たちにも届きやすそうな文章だなと思う。 わたしは好きなことで盛り上がるのが大好きだけど、いざ発信しようとすると、自分の言葉(何かを見て、◯◯だと思った、とか△△を感じた)が見当違いな見方と思われてしまうのが怖くて、SNSや仲の良い人たちの感想をある程度見渡してから、方針を外してなさそうな発言しかできないところがある。自分の言葉こそを発信する、といこと、チャレンジしてみたいな。

misato@misato04102025年11月23日買った読み終わった興味深かった。具体的で良かったなと思う。若い推し活をしている人たちにも届きやすそうな文章だなと思う。 わたしは好きなことで盛り上がるのが大好きだけど、いざ発信しようとすると、自分の言葉(何かを見て、◯◯だと思った、とか△△を感じた)が見当違いな見方と思われてしまうのが怖くて、SNSや仲の良い人たちの感想をある程度見渡してから、方針を外してなさそうな発言しかできないところがある。自分の言葉こそを発信する、といこと、チャレンジしてみたいな。

misato@misato04102025年11月23日買った読み始めたなぜか勝手に読まず嫌いというほどでもないが、敬遠?してたのだけど、テーマがあまりにも自分の好きなことすぎて通っておかねばと買ってみた。

misato@misato04102025年11月23日買った読み始めたなぜか勝手に読まず嫌いというほどでもないが、敬遠?してたのだけど、テーマがあまりにも自分の好きなことすぎて通っておかねばと買ってみた。

- 宿題より読書派@imoty2025年11月20日読み終わった自分の好きを言語化するのは大切だなと思った。SNSが流行する時代、他人の言葉を自分の言葉のように錯覚してしまうというのにとても納得させられた。 ということで少し練習! 職場にいる推しについて語ってみる😊 ・ギャップ萌え 仕事中は超クール👓️ でもLINEは超スイート🍰 一昔前に流行った惚れてまうやろ〜がまさにそれ(笑) ・表現がストレート え!そんなこと言っちゃうの? と普通は言うのが憚られるようなことも割と言っちゃう。自分に正直で裏表がない。言われた方はドキドキだけど(汗) ・仕事と家庭の両立 ワークライフバランスがバッチリ👌 誰もが羨むできる人✨️ ・声と話し方 これは完全に好みの問題😊 私の推しの魅力、伝わりました…😅?

森々@mori_hkz2025年11月11日読み終わった最初は「ほとんど実践しているし、目新しい情報はないかな」と思っていたけど第5章あたりが特に勉強になった。 ①何を伝えたいか、どこに話を誘導したいか明確にする。 ②自分語りをする ここが今の自分には響いた。 よくレポートは結論から書け!と言われるけれど、結論がないと何を書くかが不明瞭になり書けないからなのだとわかった(当たり前だが)。結論から細分化して何がどう自分には良い/悪いのか考える、そのプロセスから中の文章が生まれる。 そして自分語りの話は、今まで自分語りは不要と思ってプレゼンやレポートを書いてきたからその方法は良いんだ!と驚いた。 今からブログを書く、もっと文章を書きたいだとか、言語化し始める人には良い本だと思う。例えもわかりやすい。

森々@mori_hkz2025年11月11日読み終わった最初は「ほとんど実践しているし、目新しい情報はないかな」と思っていたけど第5章あたりが特に勉強になった。 ①何を伝えたいか、どこに話を誘導したいか明確にする。 ②自分語りをする ここが今の自分には響いた。 よくレポートは結論から書け!と言われるけれど、結論がないと何を書くかが不明瞭になり書けないからなのだとわかった(当たり前だが)。結論から細分化して何がどう自分には良い/悪いのか考える、そのプロセスから中の文章が生まれる。 そして自分語りの話は、今まで自分語りは不要と思ってプレゼンやレポートを書いてきたからその方法は良いんだ!と驚いた。 今からブログを書く、もっと文章を書きたいだとか、言語化し始める人には良い本だと思う。例えもわかりやすい。 本のこもれび@yasubi-bi2025年11月9日読み終わった言語化って、とても難しいイメージだけど、この本を通してハードルが下がった感じがする。 見たこと、感じたこと、知らなかったことなど、いろんな人と共有できたら、もっと楽しくなると思う。感じた気持ちを自分の中でこねくり回す時間、大事にし たい。

本のこもれび@yasubi-bi2025年11月9日読み終わった言語化って、とても難しいイメージだけど、この本を通してハードルが下がった感じがする。 見たこと、感じたこと、知らなかったことなど、いろんな人と共有できたら、もっと楽しくなると思う。感じた気持ちを自分の中でこねくり回す時間、大事にし たい。

- fuji02@fuji022025年11月5日買った読み終わった推し語りの入門編的な内容。文章も読みやすく、書き方の要点もまとまっている。ものすごく学びがあるか、と言われるとなにかしらの創作をしたことのあるオタクやTwitter廃人には思い当たる節のある話という感じ。でも文章のブラッシュアップは大切だよね、Twitterで垂れ流さずにね…と反省は出来る。勢いで書くと燃えることもあるもんね…。

はこいぬ@hakoinu2025年10月30日読み始めたKindle Unlimited【10/30】〜p.39(はじめに, 第1章) まずは、推し語りをするにあたっての下地となる“志”のお話から。『他人の言葉と距離を取るために、自分の言葉をつくる技術が、今の時代には不可欠』との文が印象的でした。大きな声や強い言葉が持て囃されるのは世の常ですが、特に昨今はSNSの影響で以前にも増してそれが顕著になっていると感じます。他人の言葉に支配されることは自分を奪われることに他ならず、そして、自分の言葉を持つことは自分の存在を守ることだとも思いました。自分の言葉をつくる技術は現代の護身術のひとつになりそう。

はこいぬ@hakoinu2025年10月30日読み始めたKindle Unlimited【10/30】〜p.39(はじめに, 第1章) まずは、推し語りをするにあたっての下地となる“志”のお話から。『他人の言葉と距離を取るために、自分の言葉をつくる技術が、今の時代には不可欠』との文が印象的でした。大きな声や強い言葉が持て囃されるのは世の常ですが、特に昨今はSNSの影響で以前にも増してそれが顕著になっていると感じます。他人の言葉に支配されることは自分を奪われることに他ならず、そして、自分の言葉を持つことは自分の存在を守ることだとも思いました。自分の言葉をつくる技術は現代の護身術のひとつになりそう。

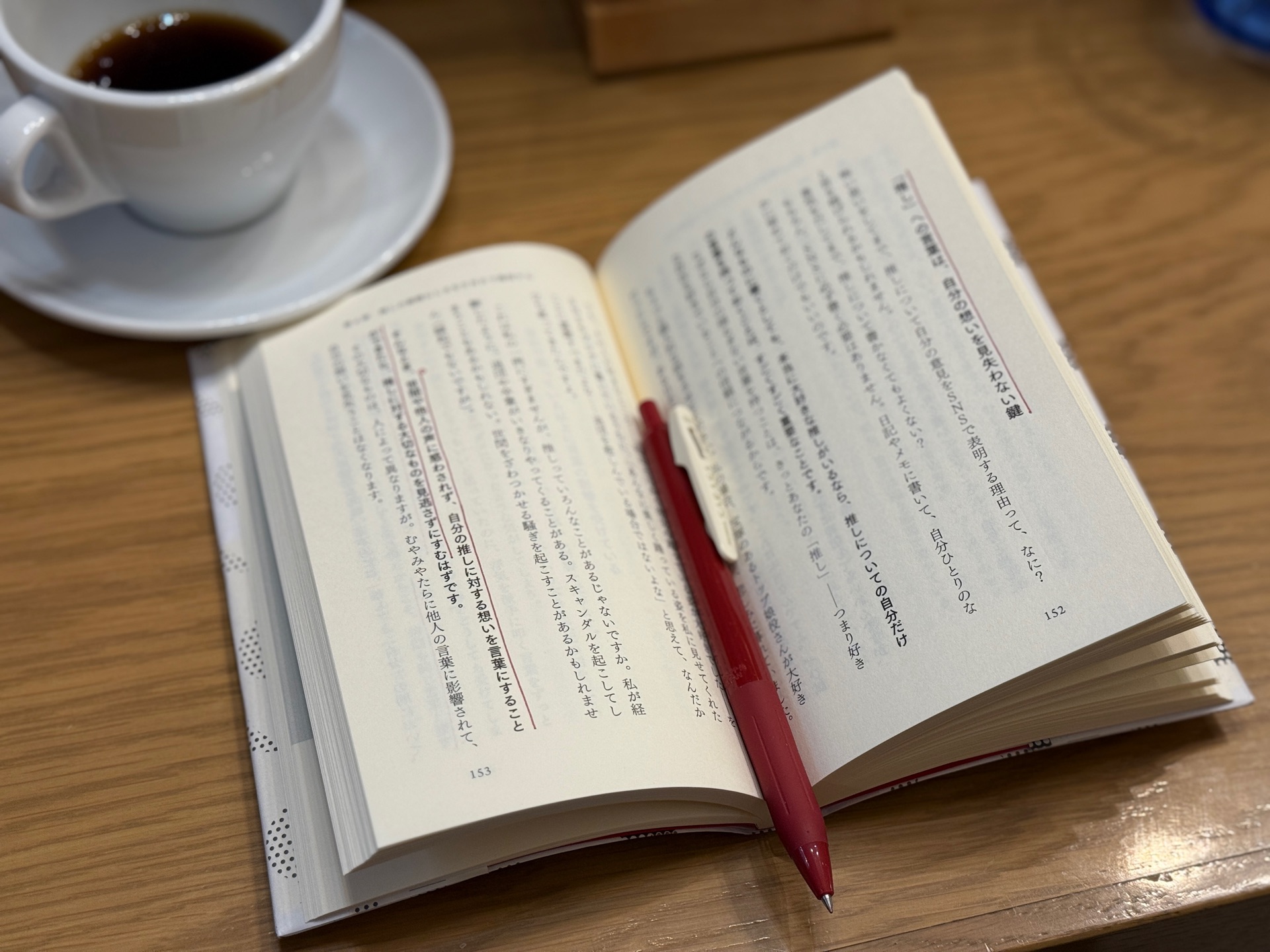

- えんゆう@enyuu2025年10月28日読んでる面白くて引き込まれたのと、実践的ですぐできそうな内容だったので、とりあえずペン取り出して本に線を引き始めてしまった。 「そうそう!」とか「そうだったのかー!?」とか「この表現好きー!」とかを線引いて読むの楽しい。

はな@hana-hitsuji052025年10月28日読み終わったKindle UnlimitedKindleお手紙は時限装置だと思っているので、投函した週に相手からお返事が来るとはそもそも思ってないから全く傷つかない。 その時間はスローモーションみたいに1秒を何分割もして動いていないかのように流れている気がする。 それがチャットやSNS、記録の提出やメールとなると途端にザワザワする。 レスポンスが遅いことや、そもそも無反応な状態が不安になって、何か気づかないところで失言でもしたんだろうか?と思考がぐるぐる目眩を起こす。 この自分の弱さって、自分と相手の境界線の曖昧さからきてるかもしれないな〜とこの本を読んで思った。 意見、考え、価値観、速度、自分と相手って何がどこまで同じで、どこから違うのだろう? 「花」と聞いて思い浮かべる花は多分違うし、それと同じことが沢山会話や文章の中で起きているだろうな。 自分が感じたことを自分の言葉で表現しても、何が伝わって、伝わらなかったのかは、すぐにわかることばかりじゃない。もしかしたら最初の答えが覆ることもある。 この本自体が、普段何気なく言葉にしていることや出来ないことのもう一つ奥を詳しく突き止めようとしていて、そこが特に面白かった。

はな@hana-hitsuji052025年10月28日読み終わったKindle UnlimitedKindleお手紙は時限装置だと思っているので、投函した週に相手からお返事が来るとはそもそも思ってないから全く傷つかない。 その時間はスローモーションみたいに1秒を何分割もして動いていないかのように流れている気がする。 それがチャットやSNS、記録の提出やメールとなると途端にザワザワする。 レスポンスが遅いことや、そもそも無反応な状態が不安になって、何か気づかないところで失言でもしたんだろうか?と思考がぐるぐる目眩を起こす。 この自分の弱さって、自分と相手の境界線の曖昧さからきてるかもしれないな〜とこの本を読んで思った。 意見、考え、価値観、速度、自分と相手って何がどこまで同じで、どこから違うのだろう? 「花」と聞いて思い浮かべる花は多分違うし、それと同じことが沢山会話や文章の中で起きているだろうな。 自分が感じたことを自分の言葉で表現しても、何が伝わって、伝わらなかったのかは、すぐにわかることばかりじゃない。もしかしたら最初の答えが覆ることもある。 この本自体が、普段何気なく言葉にしていることや出来ないことのもう一つ奥を詳しく突き止めようとしていて、そこが特に面白かった。

酸菜魚@suancaiyu2025年10月27日読み終わった@ 自宅“推しの魅力を語るとともに、推しに恋した自分を語ることでもあるのです。 自分の好みを言語化することで、自分についての理解が深まる。” ほんとそう。推しを言語化する行為で自分の内面を振り返ることができる。 ブログやnoteを書きたいというわけじゃなくても、SNSをやっていなくても、自分のことを理解するために好きを言語化するのはとてもいい手段。

酸菜魚@suancaiyu2025年10月27日読み終わった@ 自宅“推しの魅力を語るとともに、推しに恋した自分を語ることでもあるのです。 自分の好みを言語化することで、自分についての理解が深まる。” ほんとそう。推しを言語化する行為で自分の内面を振り返ることができる。 ブログやnoteを書きたいというわけじゃなくても、SNSをやっていなくても、自分のことを理解するために好きを言語化するのはとてもいい手段。

はな@hana-hitsuji052025年10月26日まだ読んでるKindle UnlimitedKindleきらめき集団を推しているファンのきらめきについて言及した三浦しをん「好きになってしまいました」の文章を抜粋してあったのが特に説得力を感じた。 自分が文章を書く時、何気なくやってることを改めて整頓して説明してある部分には「おおお…!」となった。 無意識を言語化することで詳細を意識するのって本当に面白い!

はな@hana-hitsuji052025年10月26日まだ読んでるKindle UnlimitedKindleきらめき集団を推しているファンのきらめきについて言及した三浦しをん「好きになってしまいました」の文章を抜粋してあったのが特に説得力を感じた。 自分が文章を書く時、何気なくやってることを改めて整頓して説明してある部分には「おおお…!」となった。 無意識を言語化することで詳細を意識するのって本当に面白い!

Catalina@03cy2025年10月23日読み終わった推しがいる人は、一度読んで損はないと思う。推しがいなくても、自分が心の内に秘めていることを言語化することの意義を本書が教えてくれる。私の好きな作家である森見登美彦先生の引用もあり、非常に共感した。「プロとアマチュアの違いは、修正の数だ。」

Catalina@03cy2025年10月23日読み終わった推しがいる人は、一度読んで損はないと思う。推しがいなくても、自分が心の内に秘めていることを言語化することの意義を本書が教えてくれる。私の好きな作家である森見登美彦先生の引用もあり、非常に共感した。「プロとアマチュアの違いは、修正の数だ。」

はな@hana-hitsuji052025年10月20日まだ読んでるKindle UnlimitedKindleネガティブなことを書く時は「みんな」という言葉を使わないという部分に、共感。 学生の頃、意見や考えを述べるときに「みんなそう言ってる、思ってる」と自分1人の意見を強化する目的でその言葉を使うタイプの人が嫌いだったなと思い出す。 自分の考えしか自分で確信が持てるものはないのに、どうして「みんな」と言うのか不思議だった。「みんなって誰?」一般化する必要があるのはなぜ?とか考えるのは私の原体験から来るものなんだろうな。

はな@hana-hitsuji052025年10月20日まだ読んでるKindle UnlimitedKindleネガティブなことを書く時は「みんな」という言葉を使わないという部分に、共感。 学生の頃、意見や考えを述べるときに「みんなそう言ってる、思ってる」と自分1人の意見を強化する目的でその言葉を使うタイプの人が嫌いだったなと思い出す。 自分の考えしか自分で確信が持てるものはないのに、どうして「みんな」と言うのか不思議だった。「みんなって誰?」一般化する必要があるのはなぜ?とか考えるのは私の原体験から来るものなんだろうな。

shingo@shingo2025年10月20日読み終わった自分にしては珍しく、だったの6日で一気に読んだ。 最後まで中身の詰まっている良い本だった。殿堂入りだ。 少し前に出た三宅香帆さんの『「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか』は事例集ばかりで正直構成があまり好きになれなかったが、この本は良い。 最後の最後まで「技術」がきちんと書かれており、タイトルに偽りなし。 自分の推しへの想いを見失わず、他人の言葉に汚染されないように自分の言葉を書く、というのはかなりの推進力になる。

shingo@shingo2025年10月20日読み終わった自分にしては珍しく、だったの6日で一気に読んだ。 最後まで中身の詰まっている良い本だった。殿堂入りだ。 少し前に出た三宅香帆さんの『「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか』は事例集ばかりで正直構成があまり好きになれなかったが、この本は良い。 最後の最後まで「技術」がきちんと書かれており、タイトルに偽りなし。 自分の推しへの想いを見失わず、他人の言葉に汚染されないように自分の言葉を書く、というのはかなりの推進力になる。

とり@piyopiyo2025年10月16日あまりにも有名なこの本が会社で転がっていたので読んでみた 一番「そうなの!?」と思ったのはポジティブな感情は「共感」か「驚き」で、ネガティブな感情は「不快」か「退屈」に分類されるというもの…本当に!? テンプレート文言は楽だけど自分の言語で話した方がいいよね、というのはそれはそうだけども、テンプレート文言を使うことで共感性を強く感じることってありませんか?わたしはそれが好きです

とり@piyopiyo2025年10月16日あまりにも有名なこの本が会社で転がっていたので読んでみた 一番「そうなの!?」と思ったのはポジティブな感情は「共感」か「驚き」で、ネガティブな感情は「不快」か「退屈」に分類されるというもの…本当に!? テンプレート文言は楽だけど自分の言語で話した方がいいよね、というのはそれはそうだけども、テンプレート文言を使うことで共感性を強く感じることってありませんか?わたしはそれが好きです

- 本の虫太郎@zeroone2025年10月13日読み終わった★★★★★これは良かったです。感想はこう書くのかと言語化(あまり使いたくない言葉ではありますが。)が苦手な私にとっては勉強になる事ばかりでした。

Mei@maple_uqu62025年10月6日読み終わったaudible最近読んだ本たちとの共通点がたくさんあって、この本の内容自体に真新しさはなかったけど、総まとめしてくれてる感じがして、何だかすっきりした。 (こういうのを自分で見つけて言語化できたらいいんだろうな〜) ただ、ここに書いてあることは理解できても、自分でたくさん考えて、書くなり声に出すなりしないとできるようにならないことはよく分かったので、ハードルを下げて楽しみながら訓練していきたい。 最後の、プロによる推し語り例文が、さすがとしか言いようがない言語化力...特に最果タヒさんの文章。他にも読んでみたくなった。

Mei@maple_uqu62025年10月6日読み終わったaudible最近読んだ本たちとの共通点がたくさんあって、この本の内容自体に真新しさはなかったけど、総まとめしてくれてる感じがして、何だかすっきりした。 (こういうのを自分で見つけて言語化できたらいいんだろうな〜) ただ、ここに書いてあることは理解できても、自分でたくさん考えて、書くなり声に出すなりしないとできるようにならないことはよく分かったので、ハードルを下げて楽しみながら訓練していきたい。 最後の、プロによる推し語り例文が、さすがとしか言いようがない言語化力...特に最果タヒさんの文章。他にも読んでみたくなった。

まゆえ@mayue2025年10月5日読み終わった推しを誰かにプレゼンする…なんてことはしてないけど、それを抜きにしてもブログ書く人には何かしらのヒントが多い。 図書館で借りたけど、買って手元に持っておこうかな。

まゆえ@mayue2025年10月5日読み終わった推しを誰かにプレゼンする…なんてことはしてないけど、それを抜きにしてもブログ書く人には何かしらのヒントが多い。 図書館で借りたけど、買って手元に持っておこうかな。

かの@kano_rds2025年9月21日読み終わった再読。改めて、他の人の意見や感想が目に入りやすい現代だからこそ、それを取り入れる前に自分の持った思いを言葉っていう形に変えておくのってすごく大事なんだなあと感じた

かの@kano_rds2025年9月21日読み終わった再読。改めて、他の人の意見や感想が目に入りやすい現代だからこそ、それを取り入れる前に自分の持った思いを言葉っていう形に変えておくのってすごく大事なんだなあと感じた

イロハ@iroha_mellow2025年9月19日読み終わった「好き」に限らず、事象を具体化・細分化して自分の言葉を引き出すことがなかなか出来ず、常に課題に感じていた。この本は、全体的にポップかつ明快に言語化への道筋を説明してくれて、わたしにも出来るかもしれない…!という気にさせてくれる。 仕事のメールや友人とのコミュケーションにも応用できるので、別に推しはいないけれど、、という人にも学びがある一冊だと思う。

イロハ@iroha_mellow2025年9月19日読み終わった「好き」に限らず、事象を具体化・細分化して自分の言葉を引き出すことがなかなか出来ず、常に課題に感じていた。この本は、全体的にポップかつ明快に言語化への道筋を説明してくれて、わたしにも出来るかもしれない…!という気にさせてくれる。 仕事のメールや友人とのコミュケーションにも応用できるので、別に推しはいないけれど、、という人にも学びがある一冊だと思う。

yayano@yaya72025年9月18日読み終わった随分と他人の言葉に影響を受けすぎないように!という志の話が多くて笑った。自分も推し語りをしていたときの熱い熱い気持ちを思い出した。推敲に次ぐ推敲による勇気と自信しか、記事を公開するに足るものはないよな。書く側の目線として共感。

yayano@yaya72025年9月18日読み終わった随分と他人の言葉に影響を受けすぎないように!という志の話が多くて笑った。自分も推し語りをしていたときの熱い熱い気持ちを思い出した。推敲に次ぐ推敲による勇気と自信しか、記事を公開するに足るものはないよな。書く側の目線として共感。

うども@udo_momo2025年9月13日読み終わっためちゃくちゃ勉強になる本に出会った 人の感想を見ると自分もそれに寄った感想になってしまうのめちゃくちゃわかる… もっと早く自覚したかった… 文章の書き方を説明している章は「推し」にフォーカスを当てて書かれているけど、自分の言葉で何かを表現したい人は全員参考になる!

うども@udo_momo2025年9月13日読み終わっためちゃくちゃ勉強になる本に出会った 人の感想を見ると自分もそれに寄った感想になってしまうのめちゃくちゃわかる… もっと早く自覚したかった… 文章の書き方を説明している章は「推し」にフォーカスを当てて書かれているけど、自分の言葉で何かを表現したい人は全員参考になる!

森本羊@morimoto_sheep2025年9月9日借りてきたまたいつかひとまず流し読み。 個人的には、これまでにネットで見たことがあるようなことが文章でまとめられているな、という印象を持った。 読み込んで実践していけば印象は変わるかもしれないが、その前に返却期限となった。機会があれば改めて手に取りたいと思う。

森本羊@morimoto_sheep2025年9月9日借りてきたまたいつかひとまず流し読み。 個人的には、これまでにネットで見たことがあるようなことが文章でまとめられているな、という印象を持った。 読み込んで実践していけば印象は変わるかもしれないが、その前に返却期限となった。機会があれば改めて手に取りたいと思う。

成功者の味方は怠慢な他人@No_Read_No_Life2025年9月8日読み終わった借りてきた自分の言葉で推しの素晴らしさを表現する為のテクニックや考え方が詰まった本。 特に面白さとは「共感」か「驚き」であるというのは、面白い見方だなと思いつつよく考えると納得だなと思った。お笑いのネタでも見ている人が共感できるような笑いは所謂あるあるの面白さ、驚きは芸人で言うとトム・ブラウンのような見たこともない斬新さによる面白さと分類出来ると思った。 文章を書く際のテクニックである本題を決めてそこまでの逆算をして最低限の情報を与えるなど、何となく闇雲に書いていた物が、正しいプロセスを踏んだ文章に変わる事で、より推し活にも熱が入るのではないだろうか。 1200円

成功者の味方は怠慢な他人@No_Read_No_Life2025年9月8日読み終わった借りてきた自分の言葉で推しの素晴らしさを表現する為のテクニックや考え方が詰まった本。 特に面白さとは「共感」か「驚き」であるというのは、面白い見方だなと思いつつよく考えると納得だなと思った。お笑いのネタでも見ている人が共感できるような笑いは所謂あるあるの面白さ、驚きは芸人で言うとトム・ブラウンのような見たこともない斬新さによる面白さと分類出来ると思った。 文章を書く際のテクニックである本題を決めてそこまでの逆算をして最低限の情報を与えるなど、何となく闇雲に書いていた物が、正しいプロセスを踏んだ文章に変わる事で、より推し活にも熱が入るのではないだろうか。 1200円

- そう@saw_12025年9月6日読み終わった再読 他人の言葉と距離をとろう自分の言葉を作ろう。 この言葉がとても身に染みた。 人と話す時もxから拾ってきた言葉を自分の言葉なのか人の言葉なのか分からずに話しているなと思うことは度々ある。 まず自分の感想を書いてからsnsを見るというのは他人からの影響を受けないためには大事だなと改めて思った。 まずはnoteのアカウントでも作ってオタ語りをしよう。

べに@beni_2025年9月6日読み終わった最近舞台の感想を長々と書いている身なので全体的にわかる〜〜と思いながら読んだ。書きかけで投げ出してしまうことも多々あるのでとりあえず頑張って書こう!!!!!

べに@beni_2025年9月6日読み終わった最近舞台の感想を長々と書いている身なので全体的にわかる〜〜と思いながら読んだ。書きかけで投げ出してしまうことも多々あるのでとりあえず頑張って書こう!!!!!

ミオReads@hanamio032025年9月5日読み終わった「頭の中の妄想をそのまま抽出できる機械があればいいのに~」という二次創作界隈では定期的に回る願望は、「まあ、実際可能になっても、そのまま抽出した妄想って面白くないんだよね」とまとめるまでが一連の流れになっている。少なくとも、わたしの近辺では血の通った常識となっている。その「頭の中の妄想」を【核】と呼び、核を包む「工夫」のことを【好きの言語化】と定義しているのが……この本の前提だ。これは絶望ではなく救いの話だ。工夫さえすれば面白くなるし、伝わりやすくなる。 伝えたい人に伝えたいことを伝える。シンプルにそれだけを追求してある本なので、技術的に目新しいことは特にない。あくまでも推しについての妄想を10万字越えの文章にするのが趣味です! みたいな推しの押し売りオタクにとっての目新しさなので「推しの魅力を伝えてみたいけどどうしたらいいのかな?」という方にはオススメだ。 それと、「自分」について最近まったく深掘りしていないな、という人。 こっちはわたしも当てはまるので、どちらかというと「好き」を言語化する技術より、そこに至る思考の方が有意義な本だった。ちょうど、思考を言語化するための筋力が落ちていると感じていた。ネガティブ・ケイパビリティ。なんでもすぐ検索したりおすすめ欄を流し見したりして「分かった」気になる悪い癖。早々の利益を求めてしまう悪癖。ここから抜け出したいと思っていたタイミングで読めてよかった。 頭の中の妄想をそのまま抽出したいとは思わないけれど、そもそもとして今、頭の中に抽出したい妄想を広げられてもいない。「推しの魅力を伝えることは自分の人生を愛するということ」という言葉にあらためて納得する。頭の中の筋力が衰え弛んでいる人生は退屈で怠惰で他者にも自分にも無関心で、良い悪い以前に、シンプルに愛せない。愛せないのはつまらない。わたしがわたしの人生を愛するには、自分の力で手で、自分の好きを言語化していくことが不可欠で、そうした方が人生楽しい方に転んでいくと思うので、楽しい方に広げていきたい。

ミオReads@hanamio032025年9月5日読み終わった「頭の中の妄想をそのまま抽出できる機械があればいいのに~」という二次創作界隈では定期的に回る願望は、「まあ、実際可能になっても、そのまま抽出した妄想って面白くないんだよね」とまとめるまでが一連の流れになっている。少なくとも、わたしの近辺では血の通った常識となっている。その「頭の中の妄想」を【核】と呼び、核を包む「工夫」のことを【好きの言語化】と定義しているのが……この本の前提だ。これは絶望ではなく救いの話だ。工夫さえすれば面白くなるし、伝わりやすくなる。 伝えたい人に伝えたいことを伝える。シンプルにそれだけを追求してある本なので、技術的に目新しいことは特にない。あくまでも推しについての妄想を10万字越えの文章にするのが趣味です! みたいな推しの押し売りオタクにとっての目新しさなので「推しの魅力を伝えてみたいけどどうしたらいいのかな?」という方にはオススメだ。 それと、「自分」について最近まったく深掘りしていないな、という人。 こっちはわたしも当てはまるので、どちらかというと「好き」を言語化する技術より、そこに至る思考の方が有意義な本だった。ちょうど、思考を言語化するための筋力が落ちていると感じていた。ネガティブ・ケイパビリティ。なんでもすぐ検索したりおすすめ欄を流し見したりして「分かった」気になる悪い癖。早々の利益を求めてしまう悪癖。ここから抜け出したいと思っていたタイミングで読めてよかった。 頭の中の妄想をそのまま抽出したいとは思わないけれど、そもそもとして今、頭の中に抽出したい妄想を広げられてもいない。「推しの魅力を伝えることは自分の人生を愛するということ」という言葉にあらためて納得する。頭の中の筋力が衰え弛んでいる人生は退屈で怠惰で他者にも自分にも無関心で、良い悪い以前に、シンプルに愛せない。愛せないのはつまらない。わたしがわたしの人生を愛するには、自分の力で手で、自分の好きを言語化していくことが不可欠で、そうした方が人生楽しい方に転んでいくと思うので、楽しい方に広げていきたい。

Yuri@yuririri682025年9月4日読み終わった・好きを細分化して細分化した方にフォーカスした文章や言葉選びをする ・ありきたりにならないために自分の感情がどうだったかを含めて表現する 後半の書き出しを後から入れ替えてみるとか文章の書き方の章は、 最近読んだ「書くことの哲学」に繋がるところがあって書きながら修正していく、習慣にしていこうと思う。 あとがきの最後に書いてあった 「他人の言葉と距離をとろう、自分の言葉を作ろう」という言葉好きです。 自分は自分の言葉で守ってあげる。心に刻みます。

Yuri@yuririri682025年9月4日読み終わった・好きを細分化して細分化した方にフォーカスした文章や言葉選びをする ・ありきたりにならないために自分の感情がどうだったかを含めて表現する 後半の書き出しを後から入れ替えてみるとか文章の書き方の章は、 最近読んだ「書くことの哲学」に繋がるところがあって書きながら修正していく、習慣にしていこうと思う。 あとがきの最後に書いてあった 「他人の言葉と距離をとろう、自分の言葉を作ろう」という言葉好きです。 自分は自分の言葉で守ってあげる。心に刻みます。

遠亜@toa_bookworm2025年9月4日読み終わった2025年読了本2025年KU全書2025年KU仕事/学び前半まで読み、もういいかなと思って終了。 でも前半部分、学びになるところがたくさんで面白かった!

遠亜@toa_bookworm2025年9月4日読み終わった2025年読了本2025年KU全書2025年KU仕事/学び前半まで読み、もういいかなと思って終了。 でも前半部分、学びになるところがたくさんで面白かった!

ミリ単位@nahhhhh172025年8月28日読み終わったアイドルの追っかけだった頃に出会いたかった本。 今もだけど、SNSに発信することが苦手で、誰かが言葉にしてくれると思ってた反面、その誰かに私がなりたいとも思っていた。 今は追っかけはしていないけれど、文章作る上で練習になる良い題材だと思うので、是非今からでもやってみる。

ミリ単位@nahhhhh172025年8月28日読み終わったアイドルの追っかけだった頃に出会いたかった本。 今もだけど、SNSに発信することが苦手で、誰かが言葉にしてくれると思ってた反面、その誰かに私がなりたいとも思っていた。 今は追っかけはしていないけれど、文章作る上で練習になる良い題材だと思うので、是非今からでもやってみる。

Shiori@naughtyrundy2025年8月24日読み終わった大好きな三宅さんのこちらの本をずっと積読していてやっと読んだ。「好き」を語ることについてもそうだけど、長い文章を書く際の書き初めのアイデアとか、行き詰まったときの見直すポイントとかが自分にとってはすごい学びだった。書くモチベーションが爆上がりした!

Shiori@naughtyrundy2025年8月24日読み終わった大好きな三宅さんのこちらの本をずっと積読していてやっと読んだ。「好き」を語ることについてもそうだけど、長い文章を書く際の書き初めのアイデアとか、行き詰まったときの見直すポイントとかが自分にとってはすごい学びだった。書くモチベーションが爆上がりした!

rep@toponder_r2025年8月23日読み終わった誰かの感想を読んで『確かにそうかも』で記憶が塗り変わる感覚がある。その理由は自分の言葉が出来上がる前に読んでしまってるからだと知れてよかった ライブの感想を読んでみんな同じところに大興奮してる時、安心感と違和感の両方を抱いていた理由もわかった。同じ感想を持っても細分化=具体的なバックグラウンドや特に響いたのはなぜなのかが違う、のにも関わらず、同じ言葉で盛り上がっていたからかあ、と。 健康的に自分の言葉で自分を守りながら推し活できそう! 本に書かれているのを参考に、先日行ったビリーアイリッシュのライブの感想を自分用に深掘りしていたら幸せな時間が過ごせた。 勢いよくその時のノリでガーッと書くのも好きだけど、セトリプレイリストやYouTubeに上がってる動画を流しながら『そうそう、この演出とバックで流れてた曲、セトリ中間のこのメロディが再現される感じがリンクしてるの好きだった…』などと思い出しニヤニヤしながら再度心が震える、という体験ができるのも…良い…!!! 自分の“好き”はめちゃくちゃ細部に宿るのかもしれない

rep@toponder_r2025年8月23日読み終わった誰かの感想を読んで『確かにそうかも』で記憶が塗り変わる感覚がある。その理由は自分の言葉が出来上がる前に読んでしまってるからだと知れてよかった ライブの感想を読んでみんな同じところに大興奮してる時、安心感と違和感の両方を抱いていた理由もわかった。同じ感想を持っても細分化=具体的なバックグラウンドや特に響いたのはなぜなのかが違う、のにも関わらず、同じ言葉で盛り上がっていたからかあ、と。 健康的に自分の言葉で自分を守りながら推し活できそう! 本に書かれているのを参考に、先日行ったビリーアイリッシュのライブの感想を自分用に深掘りしていたら幸せな時間が過ごせた。 勢いよくその時のノリでガーッと書くのも好きだけど、セトリプレイリストやYouTubeに上がってる動画を流しながら『そうそう、この演出とバックで流れてた曲、セトリ中間のこのメロディが再現される感じがリンクしてるの好きだった…』などと思い出しニヤニヤしながら再度心が震える、という体験ができるのも…良い…!!! 自分の“好き”はめちゃくちゃ細部に宿るのかもしれない

まいける@bluesky421952025年8月23日読み終わった感想三宅香帆さん、3冊目。 自分の記録のために、SNSを活用してきたが、 もう少し読み手を意識した言語表現をしようと思えた1冊。 何より他人のレビューを読まずに、自分の感じたことを自分の経験と照らし合わせて表現していくこと。 そういえば、読書の途中にレビュー読んじゃって、他の人の感じ方を中に入れていたこともあったなあ。 自分の言葉で語る工夫 やっていこうかな。

まいける@bluesky421952025年8月23日読み終わった感想三宅香帆さん、3冊目。 自分の記録のために、SNSを活用してきたが、 もう少し読み手を意識した言語表現をしようと思えた1冊。 何より他人のレビューを読まずに、自分の感じたことを自分の経験と照らし合わせて表現していくこと。 そういえば、読書の途中にレビュー読んじゃって、他の人の感じ方を中に入れていたこともあったなあ。 自分の言葉で語る工夫 やっていこうかな。

Ria@Riality72025年8月21日読み終わった「感想を伝える力が弱まってる!」「語彙終わりすぎでは…?(語彙)」 危機感からつい購入。知っているスキルや、言われてみれば…な情報が多く、なんだかんだ必携にしていく1冊になりそう。語り口の柔らかさや分かりやすさは現代若者基準で、それが見返すのにはかえって良い。推し活にはマストな1冊だとおもう。

Ria@Riality72025年8月21日読み終わった「感想を伝える力が弱まってる!」「語彙終わりすぎでは…?(語彙)」 危機感からつい購入。知っているスキルや、言われてみれば…な情報が多く、なんだかんだ必携にしていく1冊になりそう。語り口の柔らかさや分かりやすさは現代若者基準で、それが見返すのにはかえって良い。推し活にはマストな1冊だとおもう。

遠亜@toa_bookworm2025年8月21日まだ読んでる2025年KU全書2025年KU仕事/学び分かりやすい「推し」って自分にはなかなか無いのかなって思ったりするんだけど。自分の気持ちを理解する・整理するためにも、とても参考になることがたくさん書いてあるなぁと感じます。 やっぱメモをコツコツ取るっていうのが大事なんよね。めんどくさくて、やらないことが多いけど…結局メモなんだよなぁー

遠亜@toa_bookworm2025年8月21日まだ読んでる2025年KU全書2025年KU仕事/学び分かりやすい「推し」って自分にはなかなか無いのかなって思ったりするんだけど。自分の気持ちを理解する・整理するためにも、とても参考になることがたくさん書いてあるなぁと感じます。 やっぱメモをコツコツ取るっていうのが大事なんよね。めんどくさくて、やらないことが多いけど…結局メモなんだよなぁー

もみぃ@momie_6662025年8月21日気になる通りすがりのReadsで目に止まったので。 この間読んだ、『さみしい夜にはペンを持て』に通ずるものがあるので、いつか読んでみたい。 やっぱり自分の言葉にするって、いいな。 そこから共感をもらえたら更に最高!

もみぃ@momie_6662025年8月21日気になる通りすがりのReadsで目に止まったので。 この間読んだ、『さみしい夜にはペンを持て』に通ずるものがあるので、いつか読んでみたい。 やっぱり自分の言葉にするって、いいな。 そこから共感をもらえたら更に最高!

rep@toponder_r2025年8月16日読み始めたライブが近いので読み始めた! 確かに!と思ったのは『自分の感想の言語化が済んでないのに他の人の言語化を見ると影響受けちゃうから避けたほうが良い』という内容。 たしか森博嗣さんもエッセイで書いていたような…お二人とも言及しているとおり、私も人の感想に揺れちゃうタイプなので、本も映画も記録するときには人のを見る前にメモを残すようにしてる📝

rep@toponder_r2025年8月16日読み始めたライブが近いので読み始めた! 確かに!と思ったのは『自分の感想の言語化が済んでないのに他の人の言語化を見ると影響受けちゃうから避けたほうが良い』という内容。 たしか森博嗣さんもエッセイで書いていたような…お二人とも言及しているとおり、私も人の感想に揺れちゃうタイプなので、本も映画も記録するときには人のを見る前にメモを残すようにしてる📝

沙汰@mahoro_ba2025年8月16日読み終わった何か、本の感想などを書くときもありきたりで面白みのないことしか書けないので参考にと思い読んだ。自分が好きだと思うことを信じて、掘り下げ、何度も修正することで言葉を自分のものにしていきたい。

沙汰@mahoro_ba2025年8月16日読み終わった何か、本の感想などを書くときもありきたりで面白みのないことしか書けないので参考にと思い読んだ。自分が好きだと思うことを信じて、掘り下げ、何度も修正することで言葉を自分のものにしていきたい。

wingfeet@wingfeet2025年8月16日読み終わったYouTubeやPodcastでの三宅さんの語り口そのままの、ポップで軽妙な文章で読みやすい。それでいて、SNSに溢れる他者の言葉から身を守るために、自分の言葉で語ることが重要、というテーマはとても大切なことを語っているように感じる。

wingfeet@wingfeet2025年8月16日読み終わったYouTubeやPodcastでの三宅さんの語り口そのままの、ポップで軽妙な文章で読みやすい。それでいて、SNSに溢れる他者の言葉から身を守るために、自分の言葉で語ることが重要、というテーマはとても大切なことを語っているように感じる。

ボッシュの絵@bosch_19692025年8月14日読み終わったコミュニケーション@ 電車漠然と好きな感覚も大事だと思う。その上で、自分のことも、好きなことについても、理解を深めるために「自分の言葉」探しと「他人の言葉」を切り分けることって本当に大切だ。 これは言わされているのか、心から言っているのかが分からなくなるくらいに情報を浴びまくっている現在だから、まずは好きと嫌いを自分の言葉で表明したい。そんな勇気をもらった。

ボッシュの絵@bosch_19692025年8月14日読み終わったコミュニケーション@ 電車漠然と好きな感覚も大事だと思う。その上で、自分のことも、好きなことについても、理解を深めるために「自分の言葉」探しと「他人の言葉」を切り分けることって本当に大切だ。 これは言わされているのか、心から言っているのかが分からなくなるくらいに情報を浴びまくっている現在だから、まずは好きと嫌いを自分の言葉で表明したい。そんな勇気をもらった。

ハム@unia2025年8月12日読み終わった「自分の言葉」に尽きると。 自身の中で深掘りする意識さえあれば別に「やばい」でも「考えさせられた」でもいいと思うけど、ここにも言語優位社会が見てとれる。 「ビジュアルシンカーの脳」を読んでからやたらと社会構造に蔓延る「言語優位」が目につくようになってしまってる。 ただ、好きも嫌いもその動いた感情にフォーカスすることで自分を作る芯を理解できる有用性が言語化にあるのは同意。 いや、この考え方がもう言語思考優位なんだけどひとつうえのメタ視点があるからギリセーフかな。 考えさせられた。

ハム@unia2025年8月12日読み終わった「自分の言葉」に尽きると。 自身の中で深掘りする意識さえあれば別に「やばい」でも「考えさせられた」でもいいと思うけど、ここにも言語優位社会が見てとれる。 「ビジュアルシンカーの脳」を読んでからやたらと社会構造に蔓延る「言語優位」が目につくようになってしまってる。 ただ、好きも嫌いもその動いた感情にフォーカスすることで自分を作る芯を理解できる有用性が言語化にあるのは同意。 いや、この考え方がもう言語思考優位なんだけどひとつうえのメタ視点があるからギリセーフかな。 考えさせられた。

annamsmonde@annamsmonde2025年8月1日読み終わった私はどの「好き」をどんな言葉で表していけるだろうか🤔 と想像しながら読んでワクワクしました! 「思考を転がしていく妄想力が必要」 「推しの魅力を伝えることは、自分の人生を愛すること」 「「好き」の言語化が溜まってゆく。それは気づけば、丸ごと自分の価値観や人生になっているはずです。」

annamsmonde@annamsmonde2025年8月1日読み終わった私はどの「好き」をどんな言葉で表していけるだろうか🤔 と想像しながら読んでワクワクしました! 「思考を転がしていく妄想力が必要」 「推しの魅力を伝えることは、自分の人生を愛すること」 「「好き」の言語化が溜まってゆく。それは気づけば、丸ごと自分の価値観や人生になっているはずです。」

- あお@ta08-le262025年8月1日かつて読んだ語彙が堪能なオタクはいいなあ…と思いながらコンサートの後はツイッターを眺めるのが常。人の感想を見ないとコンサートの後は記憶喪失しているので、何もかも思い出せない。人におすすめするときはとにかく聞いてくれしか言えない。 こういう状態を脱却するための本なのかと思ってました。それは確かにそうでした。 ただそれだけでなく、「何かを推す時のバイブル」だと感じました。特にいつか好きでなくなってしまった時のことを考えて、好きだった時の感情を残しておくといったくだり。本当にそうだよなぁと思いました。推してる時は永遠に推す!!!と思ってても、何か嫌なことがあったり、生活が忙しくなっていつのまにか推さなくなったり。推し活は人生と共にあるので、その時々で推しへの感情も変わっていくのをまさに実感しています。推しへの今の気持ちをしたためようかなという気持ちにさせてくれました。

+oRu@tn022025年7月31日読み終わった「楽しかった」「面白かった」そんな感想しか出てこない!!「好き」を言語化して、自分の中に飾っていきたい。 クリシェは、フランス語でありきたりな言葉。 「やばい」は、「あはれなり」 文章に必要なのは「工夫しようとする志」 好きの言語化が溜まっていく。→自分の人生や価値観に。 「他人の感想は見ない。」→自分の言葉を見失う。人の言語化に頼らない。 自分の言葉を作る3つのプロセス ①良かった箇所の具体例を挙げる ②感情を言語化する。 ③忘れないようにメモする。 ポジティブ感情の言語化プロセス 「共感」「驚き」のどちらか考える。 共感の場合 自分の体験との共通点を探す。自分の好きなものとの共通点を探す。 驚きの場合 どこが新しいと感じるのか考える。 ネガティブ感情の言語化プロセス 「不快」「退屈」のどちらか考える。 不快の場合 自分の(嫌な)体験との共通点を探す。 (自分がすでに)嫌いなものとの共通点を探す。 退屈の場合 どこがありきたりなのか考える。 非公開日記📓。作る。 まず、相手との距離(情報の差異)を知る。 ①差異を埋める②伝えたいことを伝える。 聞いている人をどこへ連れていきたいのか、語り手が把握できていることが大事 他人は遠い存在。何も伝わらないのが大前提 とりあえず最後まで書く。推敲する。

+oRu@tn022025年7月31日読み終わった「楽しかった」「面白かった」そんな感想しか出てこない!!「好き」を言語化して、自分の中に飾っていきたい。 クリシェは、フランス語でありきたりな言葉。 「やばい」は、「あはれなり」 文章に必要なのは「工夫しようとする志」 好きの言語化が溜まっていく。→自分の人生や価値観に。 「他人の感想は見ない。」→自分の言葉を見失う。人の言語化に頼らない。 自分の言葉を作る3つのプロセス ①良かった箇所の具体例を挙げる ②感情を言語化する。 ③忘れないようにメモする。 ポジティブ感情の言語化プロセス 「共感」「驚き」のどちらか考える。 共感の場合 自分の体験との共通点を探す。自分の好きなものとの共通点を探す。 驚きの場合 どこが新しいと感じるのか考える。 ネガティブ感情の言語化プロセス 「不快」「退屈」のどちらか考える。 不快の場合 自分の(嫌な)体験との共通点を探す。 (自分がすでに)嫌いなものとの共通点を探す。 退屈の場合 どこがありきたりなのか考える。 非公開日記📓。作る。 まず、相手との距離(情報の差異)を知る。 ①差異を埋める②伝えたいことを伝える。 聞いている人をどこへ連れていきたいのか、語り手が把握できていることが大事 他人は遠い存在。何も伝わらないのが大前提 とりあえず最後まで書く。推敲する。

-ゞ-@bunkobonsuki2025年7月28日文章術の本懐を、本書は完璧に実現した! 本書は「推し」を持つ者たちに向けた文章指南本だ。「この愛を周りに広めるにはどうしたら良いか」を文章術に落とし込んでおり、付録としてワークシートが付いている。 文章術系の本そのものは何度も刊行されているし、本書の文章術も既存の類本と多くの共通点を持っている。 だが、読者に熱量を持たせるという点において、本書は同ジャンルの本を突き放している。 文章術本の目的は読者に文章術を実行させることだ。類本が「仕事に使える」「小説家を目指すひとへ」という日常から離れた場面を描くのに対し、本書は「推しを広めるたい」という身近な欲求に根ざしている。 だからこそ、文章術に血肉が通い、読者が持つ熱に薪をくべてくれる。本書がベストセラーと化したところに、いかに人々の表現欲が燻っていたかが見てとれる。

-ゞ-@bunkobonsuki2025年7月28日文章術の本懐を、本書は完璧に実現した! 本書は「推し」を持つ者たちに向けた文章指南本だ。「この愛を周りに広めるにはどうしたら良いか」を文章術に落とし込んでおり、付録としてワークシートが付いている。 文章術系の本そのものは何度も刊行されているし、本書の文章術も既存の類本と多くの共通点を持っている。 だが、読者に熱量を持たせるという点において、本書は同ジャンルの本を突き放している。 文章術本の目的は読者に文章術を実行させることだ。類本が「仕事に使える」「小説家を目指すひとへ」という日常から離れた場面を描くのに対し、本書は「推しを広めるたい」という身近な欲求に根ざしている。 だからこそ、文章術に血肉が通い、読者が持つ熱に薪をくべてくれる。本書がベストセラーと化したところに、いかに人々の表現欲が燻っていたかが見てとれる。

haru@hrn44152025年7月20日読み終わった自分の気持ちを言語化することに、ずっと苦手意識があったけど、なるほど!となる話ばかりだった。 好きを言語化することは、自分についての理解を深めること、自分の人生の素晴らしさを語ること。 言語化して伝えることを諦めないでいたい。

haru@hrn44152025年7月20日読み終わった自分の気持ちを言語化することに、ずっと苦手意識があったけど、なるほど!となる話ばかりだった。 好きを言語化することは、自分についての理解を深めること、自分の人生の素晴らしさを語ること。 言語化して伝えることを諦めないでいたい。

こまいこ@hi_nmh2025年7月20日読み終わった感想「すごく感動したのにおもしろかったしか言葉が出ない…!!」本の帯に書かれていたこの言葉に身に覚えしかなく、惹かれるように本屋で手に取ってしまいました。 自分も本の内容を実践していけば人に伝わる文章が書けちゃうのでは?と思ってしまうくらい、スイスイ読めて分かりやすい文章なので非常に説得力があります。 自分のため、推しのため、要点を読み返しながら実践してみたいです!

こまいこ@hi_nmh2025年7月20日読み終わった感想「すごく感動したのにおもしろかったしか言葉が出ない…!!」本の帯に書かれていたこの言葉に身に覚えしかなく、惹かれるように本屋で手に取ってしまいました。 自分も本の内容を実践していけば人に伝わる文章が書けちゃうのでは?と思ってしまうくらい、スイスイ読めて分かりやすい文章なので非常に説得力があります。 自分のため、推しのため、要点を読み返しながら実践してみたいです!

rkm @ 𝖠𝗅𝗅 𝗒𝗈𝗎 𝗇𝖾𝖾𝖽 𝗂𝗌 💙@rkm172025年7月17日買った読んでる読み終わった読書メモ学び!感想じゅうぶん読んだ@ 自宅私はむしろ「素晴らしいパフォーマンスほど言語化して言葉の型に嵌めてしまってはいけない」のではないか?と思ってるのですけど、書店に行くたびに夫がこれなら興味があるというので購入してみました。 その私の思い込みが覆されますように。(2025/05/05) 追記 : 推しを描写するテクニックについてはそこまで意外なことは書かれていません。そもそも描写することについての解説本ではありませんでした。 本書で一貫して著者が伝えたいことは「他人の言葉から自由になろう」ということ。これは実に本質を突いていると思います。私は旧Twitterのプロフィール欄に私の書くことを「真に受けすぎないで」と注意書きを入れているのですが、そうやって自分の言葉を守っていたんだなと再認識させられました。 だからこそ面白いと思ったのは❝推しと自分の間に他人を介在させない❞というくだり。私はいわゆる推しを語るときに努力して他人の目を気にするようになったので、「え、本来の私のトーンでもよいってこと?」と昔のように調子に乗りそうになりました。この辺はどういう界隈にいるかで加減が違ってくるんじゃないかなあ🫢️ 狭い世界だとなかなか難しいものがあるので、著者の意図とは反することとはいえ、自分の言葉は極力自分の非公開日記に留めておくべきなんだろうなあ… (2025/07/17)

rkm @ 𝖠𝗅𝗅 𝗒𝗈𝗎 𝗇𝖾𝖾𝖽 𝗂𝗌 💙@rkm172025年7月17日買った読んでる読み終わった読書メモ学び!感想じゅうぶん読んだ@ 自宅私はむしろ「素晴らしいパフォーマンスほど言語化して言葉の型に嵌めてしまってはいけない」のではないか?と思ってるのですけど、書店に行くたびに夫がこれなら興味があるというので購入してみました。 その私の思い込みが覆されますように。(2025/05/05) 追記 : 推しを描写するテクニックについてはそこまで意外なことは書かれていません。そもそも描写することについての解説本ではありませんでした。 本書で一貫して著者が伝えたいことは「他人の言葉から自由になろう」ということ。これは実に本質を突いていると思います。私は旧Twitterのプロフィール欄に私の書くことを「真に受けすぎないで」と注意書きを入れているのですが、そうやって自分の言葉を守っていたんだなと再認識させられました。 だからこそ面白いと思ったのは❝推しと自分の間に他人を介在させない❞というくだり。私はいわゆる推しを語るときに努力して他人の目を気にするようになったので、「え、本来の私のトーンでもよいってこと?」と昔のように調子に乗りそうになりました。この辺はどういう界隈にいるかで加減が違ってくるんじゃないかなあ🫢️ 狭い世界だとなかなか難しいものがあるので、著者の意図とは反することとはいえ、自分の言葉は極力自分の非公開日記に留めておくべきなんだろうなあ… (2025/07/17)

ゆかり@yukari2025年7月15日「好き」を言語化できるようになりたいと思ってこの本に興味を持ったけど、「好き」を言語化できるということは、ただその良さを人に伝えられること以上のメリットがあるんだと気づくことができた。 自分の言葉をつくることの重要性、それが自分を守ることになるということ。 他人の言葉に影響されて、自分の「好き」を見失った過去のことが次々思い出された。 すぐにできるようになることではないと思うけど、目標を持って練習していきたい。

ゆかり@yukari2025年7月15日「好き」を言語化できるようになりたいと思ってこの本に興味を持ったけど、「好き」を言語化できるということは、ただその良さを人に伝えられること以上のメリットがあるんだと気づくことができた。 自分の言葉をつくることの重要性、それが自分を守ることになるということ。 他人の言葉に影響されて、自分の「好き」を見失った過去のことが次々思い出された。 すぐにできるようになることではないと思うけど、目標を持って練習していきたい。

ゆるり@hiroko27942025年7月15日読み終わった夫と娘が読んでいたので、ならば、と読む。 ネット上の意見が、あたかも自分が最初から考えていたことのように思いがちである、と。 本当にそのとおり。 誘導されがちでもあるし。 まずは自分で考えること。 ただ、惜しいことに推しはいないんである。

ゆるり@hiroko27942025年7月15日読み終わった夫と娘が読んでいたので、ならば、と読む。 ネット上の意見が、あたかも自分が最初から考えていたことのように思いがちである、と。 本当にそのとおり。 誘導されがちでもあるし。 まずは自分で考えること。 ただ、惜しいことに推しはいないんである。

まさもち@masamochi2025年7月13日読み終わった読書日記「自分の好きな本について語りたい!話したい!」という気持ちから皆このreadsというアプリを利用しているのではないか?私もそうだ。 この本では特に自分が発信する際に他人の感想に振り回されない術や、自分独自の感想をどのように作るかという点について書かれており、SNSに感想を投稿する皆さんにとって、とてもタメになる本だと思う。ちなみに、この文章の書き出しも、本の中に登場する「書き出しパターン④奥の手、「問い」で始める」というオススメの書き出し方を使って書き始めた。 このような技術面でのアドバイスも役立つものが多くとても良かったのだが、私は著者である三宅さんのSNSとの向き合い方や、自分独自の感想を持つ重要性などについて語られている部分がこの本のもう一つのメインだと思った。三宅さんの意見には共感できる部分がとても多く、特に「自分の思っている以上に他人の言葉の影響を受けており、自身の意見までも変えられてしまっている」という内容には納得しかなく、頷きながら読み進めていた。 私は冒頭ではreadsで発信する人にこそ読んで欲しいと述べたが、それだけではなくこの本はSNS社会を生きる全ての人に読んで欲しい📕

まさもち@masamochi2025年7月13日読み終わった読書日記「自分の好きな本について語りたい!話したい!」という気持ちから皆このreadsというアプリを利用しているのではないか?私もそうだ。 この本では特に自分が発信する際に他人の感想に振り回されない術や、自分独自の感想をどのように作るかという点について書かれており、SNSに感想を投稿する皆さんにとって、とてもタメになる本だと思う。ちなみに、この文章の書き出しも、本の中に登場する「書き出しパターン④奥の手、「問い」で始める」というオススメの書き出し方を使って書き始めた。 このような技術面でのアドバイスも役立つものが多くとても良かったのだが、私は著者である三宅さんのSNSとの向き合い方や、自分独自の感想を持つ重要性などについて語られている部分がこの本のもう一つのメインだと思った。三宅さんの意見には共感できる部分がとても多く、特に「自分の思っている以上に他人の言葉の影響を受けており、自身の意見までも変えられてしまっている」という内容には納得しかなく、頷きながら読み進めていた。 私は冒頭ではreadsで発信する人にこそ読んで欲しいと述べたが、それだけではなくこの本はSNS社会を生きる全ての人に読んで欲しい📕

いるかれもん@reads-dolphin2025年7月10日読み終わった学び!感想文章の書き方とか、言語化について書かれた本の感想とか書くのって緊張しますね。でも、こういう本の感想とかを魅力的に発信したいと思って手に取った。 著者は「好き」を言語化するために必要なのは語彙力ではなくて、細分化であると主張しており、その方法が書かれている。細分化とは、「好き」「ヤバい」といった感情について「なぜ?」「どこが?」などといった形で掘り下げていくこと。その方法が体系的に整理されており(たとえば、「好き」であればそれは共感なのか驚きなのか、共感であれば今までの体験や好きなものとの共通点は何か、驚きであれば何が新しかったのかなどなど…)、それがこの本全体の筋だと思う。意外と書かれていることは私自身が日頃意識しているようなものも多く「実は私は良い線いってたのでは!?」と自己肯定感が上がった。それをここまで整理して提示できるのは、著者が書くことに対して真摯に向き合ってきた結果なのかなと思う。一方、「良い線いってる」はずなのに自分でも納得のいく感想とかを書けないのは、「早く読書メーターに登録して、冊数とページ数を増やしたい!」という気持ちで焦ってしまい、確認含め疎かになっているからだ自覚した。なんだかんだ私も数字に踊らされる人間である。本を読むことと同じくらい、自分が書くことも楽しんでいけたらいいなとも思った。 あと、一つ印象に残ったのは、作品全体について感想を書かなくても良い、と書いてくれたこと。これはとても救われた。私は本のレビューを書くとき、どうしても全体の内容について書こうとして、結局途中で挫折して中途半端な(ダラダラ書いてあるけど自分が本当に強く感じた部分についてはサラッとしか書かれていないような)レビューになってしまっている気がしていたのだけれども、「別に書きたい部分を書けばいいのか」と安心させられた笑 そして今回内容ではない部分についてもこの本を読んで感心したことがあった。本のレイアウトについて。重要な部分が太字になっていたり、必要に応じて箇条書きで書かれていたりする。そのためパッと紙面を見ただけで要点がわかり、「ここは流し読みしてもいいかな」とか「ここはメモしよう」という判断がしやすかった。これは紙面の作り方の工夫もあるが、著者の本の構成や文章への工夫の賜物だと思う。また、奥付けには見たこともない数の人の名前が書かれている。普通奥付けといえば、著者、出版者、出版年月日とかくらいしか書かれていないがこの本に携わった人全員の名前が書かれているのではないかというくらいクレジットが細かく書かれている。(一冊の本を作るためにはこれだけの人の手がかかっているのかと改めて思わされる。)こういう情報量の多い奥付けは図書館員的には結構テンションが上がる笑。ぜひこの文化は他の出版社にも広がってほしいし、書誌データにも反映してほしい。

いるかれもん@reads-dolphin2025年7月10日読み終わった学び!感想文章の書き方とか、言語化について書かれた本の感想とか書くのって緊張しますね。でも、こういう本の感想とかを魅力的に発信したいと思って手に取った。 著者は「好き」を言語化するために必要なのは語彙力ではなくて、細分化であると主張しており、その方法が書かれている。細分化とは、「好き」「ヤバい」といった感情について「なぜ?」「どこが?」などといった形で掘り下げていくこと。その方法が体系的に整理されており(たとえば、「好き」であればそれは共感なのか驚きなのか、共感であれば今までの体験や好きなものとの共通点は何か、驚きであれば何が新しかったのかなどなど…)、それがこの本全体の筋だと思う。意外と書かれていることは私自身が日頃意識しているようなものも多く「実は私は良い線いってたのでは!?」と自己肯定感が上がった。それをここまで整理して提示できるのは、著者が書くことに対して真摯に向き合ってきた結果なのかなと思う。一方、「良い線いってる」はずなのに自分でも納得のいく感想とかを書けないのは、「早く読書メーターに登録して、冊数とページ数を増やしたい!」という気持ちで焦ってしまい、確認含め疎かになっているからだ自覚した。なんだかんだ私も数字に踊らされる人間である。本を読むことと同じくらい、自分が書くことも楽しんでいけたらいいなとも思った。 あと、一つ印象に残ったのは、作品全体について感想を書かなくても良い、と書いてくれたこと。これはとても救われた。私は本のレビューを書くとき、どうしても全体の内容について書こうとして、結局途中で挫折して中途半端な(ダラダラ書いてあるけど自分が本当に強く感じた部分についてはサラッとしか書かれていないような)レビューになってしまっている気がしていたのだけれども、「別に書きたい部分を書けばいいのか」と安心させられた笑 そして今回内容ではない部分についてもこの本を読んで感心したことがあった。本のレイアウトについて。重要な部分が太字になっていたり、必要に応じて箇条書きで書かれていたりする。そのためパッと紙面を見ただけで要点がわかり、「ここは流し読みしてもいいかな」とか「ここはメモしよう」という判断がしやすかった。これは紙面の作り方の工夫もあるが、著者の本の構成や文章への工夫の賜物だと思う。また、奥付けには見たこともない数の人の名前が書かれている。普通奥付けといえば、著者、出版者、出版年月日とかくらいしか書かれていないがこの本に携わった人全員の名前が書かれているのではないかというくらいクレジットが細かく書かれている。(一冊の本を作るためにはこれだけの人の手がかかっているのかと改めて思わされる。)こういう情報量の多い奥付けは図書館員的には結構テンションが上がる笑。ぜひこの文化は他の出版社にも広がってほしいし、書誌データにも反映してほしい。

ちょこれーと*@5_ogd2025年7月5日読んでるいま読んでいる『「書くこと」の哲学』にて、 ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』より、 「語りえぬものについては、沈黙せねばならない。」 フーゴ・フォン・ホーフマンスタール 『チャンドス卿の手紙』の文章の引用が出ているけど…何度読み返してみても全然理解ができていない気がする。 ただし、言葉で言い表せないもやもやについての言及なのかなとは思う。確かこの本でも似たようなことを言っていたような…と探したところ、『ネガティブ・ケイパビリティ』がそれに該当しそう。

ちょこれーと*@5_ogd2025年7月5日読んでるいま読んでいる『「書くこと」の哲学』にて、 ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』より、 「語りえぬものについては、沈黙せねばならない。」 フーゴ・フォン・ホーフマンスタール 『チャンドス卿の手紙』の文章の引用が出ているけど…何度読み返してみても全然理解ができていない気がする。 ただし、言葉で言い表せないもやもやについての言及なのかなとは思う。確かこの本でも似たようなことを言っていたような…と探したところ、『ネガティブ・ケイパビリティ』がそれに該当しそう。

mq@365co2025年6月28日読み終わった読みました!ちょうど推しの特典会の待ち時間で読んでいたから、わかる!とかそれそれそれそうなんですよって共感するところが本当に多くてすごく為になった……。 ライブの後とかどうしても「みんな!最高だったよな!」ってTwitterを見に行っちゃうんだけどやっぱりそうすると他人の感想に侵食されて、気づいたら自分が何をおもって最高だったよな!って感じていたのか忘れちゃうから、適度な距離感とか自分だけの感想を書く時間って大事にしなきゃなと思いました。ずっとファンレター書かなきゃな〜と思ってたから次書く時に実践してみます。がんばるぞ〜!

mq@365co2025年6月28日読み終わった読みました!ちょうど推しの特典会の待ち時間で読んでいたから、わかる!とかそれそれそれそうなんですよって共感するところが本当に多くてすごく為になった……。 ライブの後とかどうしても「みんな!最高だったよな!」ってTwitterを見に行っちゃうんだけどやっぱりそうすると他人の感想に侵食されて、気づいたら自分が何をおもって最高だったよな!って感じていたのか忘れちゃうから、適度な距離感とか自分だけの感想を書く時間って大事にしなきゃなと思いました。ずっとファンレター書かなきゃな〜と思ってたから次書く時に実践してみます。がんばるぞ〜!

- 字は衣@gbs831692025年6月20日読み終わった流し読みに近い形でも読めたのは、卒論や修論で指導教員に言われたこととオーバーラップしたからだと思います。 タイトルがこれなので、中身も書き口もカジュアルですが、もっと堅い文章でも十分に通用する考え方が書かれていて、文章の書き方入門的に良い本なのでは。 仕事で報告書的なものを書くことも少なくないので、基本に立ち返ろうとも思わされました。

- Nippa@xinkent2025年6月18日読み終わった好きなものについて語るための技術。 ありきたりな言葉を使わない、他人の言葉を借りずにオリジナルな言葉を使う。 好きな部分は、良かった、でまとめるのではなくなるべく細分化する。

風来書房@furai_books2025年6月14日読み終わった積みから読了。 「好き」や「推し」をフックに、自分の感情の言語化(客観視)と、自他境界を引く訓練を具体的に例示したすばらしい一冊だった。 語り口はまさに推し語りをするオタクの個人ブログっぽいニュアンスを感じたので、かなりライト。 「本は普段読まないけど、SNSで感想漁りをするので文章はたくさん読む」ような層を狙いうちしている感もあった。ねらい完璧だと思う。

風来書房@furai_books2025年6月14日読み終わった積みから読了。 「好き」や「推し」をフックに、自分の感情の言語化(客観視)と、自他境界を引く訓練を具体的に例示したすばらしい一冊だった。 語り口はまさに推し語りをするオタクの個人ブログっぽいニュアンスを感じたので、かなりライト。 「本は普段読まないけど、SNSで感想漁りをするので文章はたくさん読む」ような層を狙いうちしている感もあった。ねらい完璧だと思う。

柳 風歌@ryuya_ymgs2025年6月14日読み終わった新書で読了数稼ぐことによって満足感を得たい時期。 本書は想定ターゲットが自分じゃない感がすごかった。 普段読書の習慣がない10代などに刺したいのだろう。

柳 風歌@ryuya_ymgs2025年6月14日読み終わった新書で読了数稼ぐことによって満足感を得たい時期。 本書は想定ターゲットが自分じゃない感がすごかった。 普段読書の習慣がない10代などに刺したいのだろう。

ちょこれーと*@5_ogd2025年6月8日また読んでるこの前友だちと会ったとき、良かった御本の紹介をしようと試みたけれど全然上手く伝えられなかった!悔しい!となってまた復習している。 まずは相手との情報格差を埋める練習をしたい。 情報を伝えるにあたり把握しておく点 ■その情報についてどのくらい知っているのか ■その情報についてどのような印象を抱いているのか 『自分と聞き手の間に、果たして、どんな深さの溝が存在するのか。常に想像することが大切です!』 念頭に置いておかなくては。 次こそは上手く紹介する、且つ興味を持ってもらえるように伝えられるといいな。

ちょこれーと*@5_ogd2025年6月8日また読んでるこの前友だちと会ったとき、良かった御本の紹介をしようと試みたけれど全然上手く伝えられなかった!悔しい!となってまた復習している。 まずは相手との情報格差を埋める練習をしたい。 情報を伝えるにあたり把握しておく点 ■その情報についてどのくらい知っているのか ■その情報についてどのような印象を抱いているのか 『自分と聞き手の間に、果たして、どんな深さの溝が存在するのか。常に想像することが大切です!』 念頭に置いておかなくては。 次こそは上手く紹介する、且つ興味を持ってもらえるように伝えられるといいな。

- じゅんぺい@jump2025年6月7日読み終わった修正することってめんどくさいなーと思いつつも、一晩寝かせてから読んでみると修正したくなる。 確かに。なるほどという感じで、自分も推しを広める活動をしてみたいと思った。 まずは推しを探してみるか…。

ちょこれーと*@5_ogd2025年6月3日読み終わったあぁ…読み終わってしまった。すごく読みやすい文体だからこそ、あえて噛み締めるようにじっくり読むようにしていたのに。 言葉は、文字通り『武器』になるものだと常々思っていた。 人に希望を与える魔法の杖にもなるし、 人を傷つけるための凶器にもなり得る。 いちばん印象に残っているのはあとがきでの一文。 『言葉はけっこう、危険なものです。』 本当にその通りだ。取り扱い注意の劇薬なのだ。言葉というものは。 それでもなお、言葉の中に光を見出したい。自分の言葉を紡いでいきたい。そう願う。

ちょこれーと*@5_ogd2025年6月3日読み終わったあぁ…読み終わってしまった。すごく読みやすい文体だからこそ、あえて噛み締めるようにじっくり読むようにしていたのに。 言葉は、文字通り『武器』になるものだと常々思っていた。 人に希望を与える魔法の杖にもなるし、 人を傷つけるための凶器にもなり得る。 いちばん印象に残っているのはあとがきでの一文。 『言葉はけっこう、危険なものです。』 本当にその通りだ。取り扱い注意の劇薬なのだ。言葉というものは。 それでもなお、言葉の中に光を見出したい。自分の言葉を紡いでいきたい。そう願う。

ちょこれーと*@5_ogd2025年6月3日読んでる『必ずしも「どこが好き」と理由を語るのではなく、好きだと思った具体的なエピソードやきっかけを語ってみる』 なるほどと思った。 友だちからどこが好きなのかを聞かれるといつもうーん、となってしまう。 好きの理由がひと言で言い表すのが難しいのなら、どんなきっかけが積み重なって好きになっていったのか、というところを掘り下げていく。それなら自分でもできそう。 それに自分の好きを深く知ることで自分を知ることにも繋がりそうな気がする。 『相手の意見を変えられるくらい説得力のある発信を目指す。具体性を強め、修正を重ね、発信を磨く。それが勇気や自信になるのではないでしょうか』 どうせ伝わらない…なんてずっと捻くれて最初から諦める癖がついていたけど、そもそも届ける努力をしていたのか? 人に言葉を届けるために研鑽を重ねていく。 そうすることで自分の考えへの信頼にも繋がるのかもしれない。

ちょこれーと*@5_ogd2025年6月3日読んでる『必ずしも「どこが好き」と理由を語るのではなく、好きだと思った具体的なエピソードやきっかけを語ってみる』 なるほどと思った。 友だちからどこが好きなのかを聞かれるといつもうーん、となってしまう。 好きの理由がひと言で言い表すのが難しいのなら、どんなきっかけが積み重なって好きになっていったのか、というところを掘り下げていく。それなら自分でもできそう。 それに自分の好きを深く知ることで自分を知ることにも繋がりそうな気がする。 『相手の意見を変えられるくらい説得力のある発信を目指す。具体性を強め、修正を重ね、発信を磨く。それが勇気や自信になるのではないでしょうか』 どうせ伝わらない…なんてずっと捻くれて最初から諦める癖がついていたけど、そもそも届ける努力をしていたのか? 人に言葉を届けるために研鑽を重ねていく。 そうすることで自分の考えへの信頼にも繋がるのかもしれない。

ちょこれーと*@5_ogd2025年6月2日読んでる伝えたいことが伝わらない。 何が言いたいのかわからないと呆れられてしまう。だから、伝えたいことがあってもどうせ伝わらないと最初から諦めるようになった。言葉を飲み込むようになった。人と話すのが怖くなった。だけど。 『あなたの発信に価値があるのは、誰かとあなたの間に「知らない情報」が存在するからです。』 自分の発信にも価値があると思ってもいいのかな。前職でお客さんに自分の知っている情報を話して、知らなかった!やってみます!と言っていただけるとすごく嬉しかった。自分は知っているけど相手は知らない、その情報を共有できた喜び。相手との情報の差異を推し量ること。想像すること。距離をつかむこと。 『すべての発信に、聞き手がいます。』 その通りだ。当たり前のことなのに、自分が伝えたいことばかりが先行してその他のことはお構いなしだったかもしれない。 人と話をするとき、心に留めておくようにする。

ちょこれーと*@5_ogd2025年6月2日読んでる伝えたいことが伝わらない。 何が言いたいのかわからないと呆れられてしまう。だから、伝えたいことがあってもどうせ伝わらないと最初から諦めるようになった。言葉を飲み込むようになった。人と話すのが怖くなった。だけど。 『あなたの発信に価値があるのは、誰かとあなたの間に「知らない情報」が存在するからです。』 自分の発信にも価値があると思ってもいいのかな。前職でお客さんに自分の知っている情報を話して、知らなかった!やってみます!と言っていただけるとすごく嬉しかった。自分は知っているけど相手は知らない、その情報を共有できた喜び。相手との情報の差異を推し量ること。想像すること。距離をつかむこと。 『すべての発信に、聞き手がいます。』 その通りだ。当たり前のことなのに、自分が伝えたいことばかりが先行してその他のことはお構いなしだったかもしれない。 人と話をするとき、心に留めておくようにする。

ちょこれーと*@5_ogd2025年6月2日読んでる『自分の言葉と他人の言葉が重なって、自分だけだと考えもしない着地点が見つかるところが、会話の魅力でもあります。』 自分とだけ孤独に会話していると考えが偏っていく。独断に陥っていく。(独断:自分の思い込みだけで、公正を欠いた判断をすること。) 人と言葉を交わすことで、自分だけではたどり着けなかった答えを見つけることができる。暗い道を照らす、道標になる。 それってとても素敵なことだなと思った。

ちょこれーと*@5_ogd2025年6月2日読んでる『自分の言葉と他人の言葉が重なって、自分だけだと考えもしない着地点が見つかるところが、会話の魅力でもあります。』 自分とだけ孤独に会話していると考えが偏っていく。独断に陥っていく。(独断:自分の思い込みだけで、公正を欠いた判断をすること。) 人と言葉を交わすことで、自分だけではたどり着けなかった答えを見つけることができる。暗い道を照らす、道標になる。 それってとても素敵なことだなと思った。 ちょこれーと*@5_ogd2025年6月2日『他人の言葉の影響から自分を守る方法は、「他人の言葉を見ない」か「他人の言葉を打ち消す自分の言葉を持つ」かの、どちらかだけ。』 今までずっと人の意見に同調して、自分の頭では考えてこなかった。だから、SNSとかを見ていて「みんな色々考えててすごいな」「偉いな」と思っていた。じゃあ、自分は?自分はどうだろう? 意見を求められたとき。何も言えずに口を閉ざして下を向く。だって別に何も考えていないのだもの、当然だ。根なし草。 だから今、自分の思考を育てる為に、他人の意見をなるべく目に入れないように気をつけている。もうこれ以上他人の思考に乗っ取られないように、自分の頭で考えられるように。

ちょこれーと*@5_ogd2025年6月2日『他人の言葉の影響から自分を守る方法は、「他人の言葉を見ない」か「他人の言葉を打ち消す自分の言葉を持つ」かの、どちらかだけ。』 今までずっと人の意見に同調して、自分の頭では考えてこなかった。だから、SNSとかを見ていて「みんな色々考えててすごいな」「偉いな」と思っていた。じゃあ、自分は?自分はどうだろう? 意見を求められたとき。何も言えずに口を閉ざして下を向く。だって別に何も考えていないのだもの、当然だ。根なし草。 だから今、自分の思考を育てる為に、他人の意見をなるべく目に入れないように気をつけている。もうこれ以上他人の思考に乗っ取られないように、自分の頭で考えられるように。

1neko.@ichineko112025年6月1日読み終わったこちらも読書会で紹介された本! 昨年、図書館で借りて読んでいたけど、今日の読書会の帰りに、つい、本屋さんで買ってしまった。紹介されると買いたくなる。あるある。 再読してみると「なんだか、スラスラと読めるし、ドンドン頭にも入ってくる。これって、速読っていう状態!?、しかも先に何が買いているのかもアタってしまうような感覚。。。」 あっ、忘れてました。この本、再読でした😅

1neko.@ichineko112025年6月1日読み終わったこちらも読書会で紹介された本! 昨年、図書館で借りて読んでいたけど、今日の読書会の帰りに、つい、本屋さんで買ってしまった。紹介されると買いたくなる。あるある。 再読してみると「なんだか、スラスラと読めるし、ドンドン頭にも入ってくる。これって、速読っていう状態!?、しかも先に何が買いているのかもアタってしまうような感覚。。。」 あっ、忘れてました。この本、再読でした😅

朝胡@asahisa222025年5月30日読み終わった@ 自宅「好き」に限らず、伝えたいことを伝えるにはどうすればいいか、が平易にまとまっていて、読みやすかった! 小説やブログを書く上で試行錯誤してきたことを再確認するような読書だった。改めて明文化されると、自分の文章を見直すのに使えてちょうどよかったな。知識として理解してるのと、実践できるかは別物だよね〜〜。 特に、文章を修正するコツが書いてあったのが良かったな。 推敲の仕方がわからなくて困ることが多かったので……。 「伝えたいことが伝わるかどうか」というのは1つの指針として参考になる。 ちなみに、この感想は特典のワークシートを活用しつつ書いてみたよ! 結論、推敲ってやっぱりむずいっ! 少しでもブラッシュアップできてたらいいな〜〜。

朝胡@asahisa222025年5月30日読み終わった@ 自宅「好き」に限らず、伝えたいことを伝えるにはどうすればいいか、が平易にまとまっていて、読みやすかった! 小説やブログを書く上で試行錯誤してきたことを再確認するような読書だった。改めて明文化されると、自分の文章を見直すのに使えてちょうどよかったな。知識として理解してるのと、実践できるかは別物だよね〜〜。 特に、文章を修正するコツが書いてあったのが良かったな。 推敲の仕方がわからなくて困ることが多かったので……。 「伝えたいことが伝わるかどうか」というのは1つの指針として参考になる。 ちなみに、この感想は特典のワークシートを活用しつつ書いてみたよ! 結論、推敲ってやっぱりむずいっ! 少しでもブラッシュアップできてたらいいな〜〜。

朝胡@asahisa222025年5月29日買った読み始めた@ 電車やっぱり、どうしても今読みたい!! という衝動に勝てず、仕事帰りに買って電車で読み始めた。 通常版を買うつもりだったけど、プレミアムカバー版だと特典がつくとのことなのでそちらに。いい記念かも。

朝胡@asahisa222025年5月29日買った読み始めた@ 電車やっぱり、どうしても今読みたい!! という衝動に勝てず、仕事帰りに買って電車で読み始めた。 通常版を買うつもりだったけど、プレミアムカバー版だと特典がつくとのことなのでそちらに。いい記念かも。

あるふ@alf08202025年5月27日読み終わったライブの後などすぐにSNSで他人の感想を漁ってしまう癖があるので、全体的にとても図星の内容が多かった。漁る前に自分の感想を書き留めておくことの大切さを知った。 話に興味を持ってもらえる導入例が納得出来たし勉強になった。 感想を書く前に他人の感想を見ない。 自分の感情を言語化する大切さ、 他人を気にせず自分の思うまま書いていいと自信をもらえた。 良かったところを細かく挙げていく、 共感、不快→自分との共通点 驚き、退屈→どこが新しい、ありきたりなのか 周りと違う意見を発信する時、「みんなの意見とは違うけど」の一文があると受け入れてもらいやすい。 長文を書く時は誰に何を伝えたいのかを考えて書く。 書き出し→サビ、自分語りは最初にやっておくべき、問いから始める 文章は後で修正することを前提にまず書き上げることが大切。

あるふ@alf08202025年5月27日読み終わったライブの後などすぐにSNSで他人の感想を漁ってしまう癖があるので、全体的にとても図星の内容が多かった。漁る前に自分の感想を書き留めておくことの大切さを知った。 話に興味を持ってもらえる導入例が納得出来たし勉強になった。 感想を書く前に他人の感想を見ない。 自分の感情を言語化する大切さ、 他人を気にせず自分の思うまま書いていいと自信をもらえた。 良かったところを細かく挙げていく、 共感、不快→自分との共通点 驚き、退屈→どこが新しい、ありきたりなのか 周りと違う意見を発信する時、「みんなの意見とは違うけど」の一文があると受け入れてもらいやすい。 長文を書く時は誰に何を伝えたいのかを考えて書く。 書き出し→サビ、自分語りは最初にやっておくべき、問いから始める 文章は後で修正することを前提にまず書き上げることが大切。 丸ボーロ@marubouro2025年5月24日読み終わった@ カフェするすると読めて、面白かったし、文章書くにとどまらず資料作成とかプレゼンする時とかにもとても参考になると思う👀 「推しの素晴らしさを語る」をテーマに、具体的な手順や注意点、コツが示されているが、例えば自分の企画を通すためのプレゼンや説明会など、何にでも応用できそう。 ちょっと検索すれば様々なレビューが出て来たり、ChatGPTで簡単に文章が作れてしまう今、自分で考えて自分の言葉で語る、その力をしっかり鍛えるって大切だなと思う。

丸ボーロ@marubouro2025年5月24日読み終わった@ カフェするすると読めて、面白かったし、文章書くにとどまらず資料作成とかプレゼンする時とかにもとても参考になると思う👀 「推しの素晴らしさを語る」をテーマに、具体的な手順や注意点、コツが示されているが、例えば自分の企画を通すためのプレゼンや説明会など、何にでも応用できそう。 ちょっと検索すれば様々なレビューが出て来たり、ChatGPTで簡単に文章が作れてしまう今、自分で考えて自分の言葉で語る、その力をしっかり鍛えるって大切だなと思う。

ちょこれーと*@5_ogd2025年5月20日読んでる『文章とは、なにかを伝えたいから書くもの。伝えたい読み手に対して、伝えたいことが伝わること。それが文章のゴールなんです。』 伝えたいことが伝わらない。 それはあれも伝えたい、これも伝えたいと要点が散漫になっているからかもしれない。 小学校の時の校長先生の話を思い出す。 同じような話の堂々めぐりで、結局は何が言いたいの?って。 本当に伝えたい、核になる部分を決めて、構成していく。 簡潔でいて且つ伝えたいことが相手に伝わる文章。そういうものが書けるようになりたい。 実践あるのみ! Let’s try anyway!

ちょこれーと*@5_ogd2025年5月20日読んでる『文章とは、なにかを伝えたいから書くもの。伝えたい読み手に対して、伝えたいことが伝わること。それが文章のゴールなんです。』 伝えたいことが伝わらない。 それはあれも伝えたい、これも伝えたいと要点が散漫になっているからかもしれない。 小学校の時の校長先生の話を思い出す。 同じような話の堂々めぐりで、結局は何が言いたいの?って。 本当に伝えたい、核になる部分を決めて、構成していく。 簡潔でいて且つ伝えたいことが相手に伝わる文章。そういうものが書けるようになりたい。 実践あるのみ! Let’s try anyway!

ちょこれーと*@5_ogd2025年5月19日読んでる『十代のときの感動が鮮やかなのは、おそらく言語化されていない感情がいっぱいあって、未知のものが多いがゆえに「驚き」の感動をたくさん抱くことができるからでしょう。』 逆に言えばいま退屈なのに年月が過ぎるのがあっと言う間に感じるのは、ルーティーン化した日常がただ続いているだけだからなのかもしれないと思った。 学生の頃は授業で教わることでどんどん世界が広がっていく感覚、自分が知らないことって沢山あるんだとわくわくした。 自分が感じたこのわくわくを共有したい、教えたい、伝えたい、そう思ったから私は学校の先生になりたかったんだ。 知らなかったことを知ると楽しい! 楽しいことが増えると嬉しい! 嫌なことなんて忘れて没頭できること。 今の自分にとっての『好き』って何だろう?

ちょこれーと*@5_ogd2025年5月19日読んでる『十代のときの感動が鮮やかなのは、おそらく言語化されていない感情がいっぱいあって、未知のものが多いがゆえに「驚き」の感動をたくさん抱くことができるからでしょう。』 逆に言えばいま退屈なのに年月が過ぎるのがあっと言う間に感じるのは、ルーティーン化した日常がただ続いているだけだからなのかもしれないと思った。 学生の頃は授業で教わることでどんどん世界が広がっていく感覚、自分が知らないことって沢山あるんだとわくわくした。 自分が感じたこのわくわくを共有したい、教えたい、伝えたい、そう思ったから私は学校の先生になりたかったんだ。 知らなかったことを知ると楽しい! 楽しいことが増えると嬉しい! 嫌なことなんて忘れて没頭できること。 今の自分にとっての『好き』って何だろう?

時雨崎@rainstormbook992025年5月19日読み終わった心に残る一節"自分と推しとの関係に他人の感情を入り込ませる必要、なくないですか?" (本文抜粋) 面白い!好き!と思ったのにSNSを開いて否定的な意見見たらそうでも無い気がしてきただとか、他人の言語化で満足して自分が本当に感じたことが流れて消えて行ってしまったりだとか… 残念ながら人間の思考というのは非常にあやふや。簡単に影響される。 だからこそ自分の感じたことを自分自身で言語化して書き出してみれば、自分の「好き」をもっと大事にできる。 "一度「好き」を言葉にして残しておけば、その感情は自分の中に残り続けます" これはいつも自分が面白い本を読み終わった時に感じていること。何も残さずその感動が風化していくには勿体なさすぎる本がこの世には多すぎる。 さくっと読める手軽な新書で、内容は簡単だけど大変共感できる本でした。

時雨崎@rainstormbook992025年5月19日読み終わった心に残る一節"自分と推しとの関係に他人の感情を入り込ませる必要、なくないですか?" (本文抜粋) 面白い!好き!と思ったのにSNSを開いて否定的な意見見たらそうでも無い気がしてきただとか、他人の言語化で満足して自分が本当に感じたことが流れて消えて行ってしまったりだとか… 残念ながら人間の思考というのは非常にあやふや。簡単に影響される。 だからこそ自分の感じたことを自分自身で言語化して書き出してみれば、自分の「好き」をもっと大事にできる。 "一度「好き」を言葉にして残しておけば、その感情は自分の中に残り続けます" これはいつも自分が面白い本を読み終わった時に感じていること。何も残さずその感動が風化していくには勿体なさすぎる本がこの世には多すぎる。 さくっと読める手軽な新書で、内容は簡単だけど大変共感できる本でした。

いこ@ico-warabi2025年5月18日買った読み終わった改めて言われると当たり前と言えば当たり前のことなのだが、言語化してくれると助かったという印象 長めの感想は→ https://booklog.jp/users/shomi712/archives/1/4799330837

いこ@ico-warabi2025年5月18日買った読み終わった改めて言われると当たり前と言えば当たり前のことなのだが、言語化してくれると助かったという印象 長めの感想は→ https://booklog.jp/users/shomi712/archives/1/4799330837

のんあるチョコレート@noalc_chocolate2025年5月18日読み始めた@ 自宅第1章読了🔖 結構前に買って読めていなかったが、最近必要に駆られて読み始めた。 著者のYouTubeを見た後なので、親しみも感じつつ語り口がすっと入ってくる。

のんあるチョコレート@noalc_chocolate2025年5月18日読み始めた@ 自宅第1章読了🔖 結構前に買って読めていなかったが、最近必要に駆られて読み始めた。 著者のYouTubeを見た後なので、親しみも感じつつ語り口がすっと入ってくる。

ちょこれーと*@5_ogd2025年5月18日読んでる自分の感想がまとまる前にSNSなど他人の意見を見ない。言語化する前に抱いていた想いが霧散して他人の言葉で置き換えられてしまうから。 最近SNSを見ていると、みんないろんなことを考えているのに、自分って空っぽだな、何も考えていないな、人の言葉を借りないと何も言えないんだな、と感じていた。

ちょこれーと*@5_ogd2025年5月18日読んでる自分の感想がまとまる前にSNSなど他人の意見を見ない。言語化する前に抱いていた想いが霧散して他人の言葉で置き換えられてしまうから。 最近SNSを見ていると、みんないろんなことを考えているのに、自分って空っぽだな、何も考えていないな、人の言葉を借りないと何も言えないんだな、と感じていた。

ちょこれーと*@5_ogd2025年5月16日買った映画の前に本屋さんで平置きされているのが目に留まって、鑑賞後やっぱり気になって購入した本。映画を観るのは好きなのに、感想を人に伝えるのが苦手だと感じていたから。

ちょこれーと*@5_ogd2025年5月16日買った映画の前に本屋さんで平置きされているのが目に留まって、鑑賞後やっぱり気になって購入した本。映画を観るのは好きなのに、感想を人に伝えるのが苦手だと感じていたから。

じょ@Jo2025年5月5日読み終わった言語化経験本自分の体験・感想を言語化する必要とは何か。 "言葉にすることで自分の「好き」が確立される。 確立された「好き」は信頼できる価値観になる。" 言語化下手の自分には いつも感じる語りきれないモヤモヤが 技術で整理されていくのが気持ち良い。 感想を「書く」「語る」技術が記された本だったが、 それ以前に、自分の体験や自分が住む世界を どのように「認識」するかが大事だと感じた。 なんとなく好き嫌いを感じてるだけじゃもったいない。 何が好きで何が嫌いかを「認識」するための言語化。 クリシェ(ありきたり・凡庸)な語りを避けるための ポイントは「細分化」とのことです。 でも個人的には、本気で好きなものほど 言葉にしきれないことが多い。 細分化できないくらい全部好きなんだもんなあ。 さておき、資料作りからプレゼン、朝礼のスピーチまで活かせるハウツーを得た。 同時に、やっぱりコピーライターすげえよなあを感じた。 感想を書きつつ、 端的に語れない未熟さが辛いです。 せっかくの「Reads」、活用します。

じょ@Jo2025年5月5日読み終わった言語化経験本自分の体験・感想を言語化する必要とは何か。 "言葉にすることで自分の「好き」が確立される。 確立された「好き」は信頼できる価値観になる。" 言語化下手の自分には いつも感じる語りきれないモヤモヤが 技術で整理されていくのが気持ち良い。 感想を「書く」「語る」技術が記された本だったが、 それ以前に、自分の体験や自分が住む世界を どのように「認識」するかが大事だと感じた。 なんとなく好き嫌いを感じてるだけじゃもったいない。 何が好きで何が嫌いかを「認識」するための言語化。 クリシェ(ありきたり・凡庸)な語りを避けるための ポイントは「細分化」とのことです。 でも個人的には、本気で好きなものほど 言葉にしきれないことが多い。 細分化できないくらい全部好きなんだもんなあ。 さておき、資料作りからプレゼン、朝礼のスピーチまで活かせるハウツーを得た。 同時に、やっぱりコピーライターすげえよなあを感じた。 感想を書きつつ、 端的に語れない未熟さが辛いです。 せっかくの「Reads」、活用します。

ぽんず@ponpon__2025年5月4日読み終わった私は言語化が苦手なのだ。だから言語化できるようになりたくてこの本を読んだ。 この本の感想を書く今も、どう書いたらいいかな…なんて考えてる。 印象に残ったのは「言語化はどこまでも具体的に細分化すること」「自分の好きを言語化することで、自分の好きを信頼できる。それが自分の価値観や人生になる」ということ。 自分の好きを自分で深掘り、自分の言葉にする。そうすることで、自己理解につながり自分のこれまでの軌跡を肯定できる…そんな気がした。 だからちゃんと自分の好きを大事にしよう、そう思いました。 私は周りの人の言葉に左右されがちだけど、自分の好きと周りの言葉を分けて考えることで、自分の心を守ろうと思った。 ちょっとずつ、言語化を積み重ねていこう。

ぽんず@ponpon__2025年5月4日読み終わった私は言語化が苦手なのだ。だから言語化できるようになりたくてこの本を読んだ。 この本の感想を書く今も、どう書いたらいいかな…なんて考えてる。 印象に残ったのは「言語化はどこまでも具体的に細分化すること」「自分の好きを言語化することで、自分の好きを信頼できる。それが自分の価値観や人生になる」ということ。 自分の好きを自分で深掘り、自分の言葉にする。そうすることで、自己理解につながり自分のこれまでの軌跡を肯定できる…そんな気がした。 だからちゃんと自分の好きを大事にしよう、そう思いました。 私は周りの人の言葉に左右されがちだけど、自分の好きと周りの言葉を分けて考えることで、自分の心を守ろうと思った。 ちょっとずつ、言語化を積み重ねていこう。

|▷@flag_2025年5月3日読んでる借りてきた「自分の好きなもの、人を語ることは、結果的に自分を語ること」 私の言語化が苦手な原因は自分の「好き」を信頼していなかった、人から否定されるのが怖いからだと気づきました。好きなものを言葉にするのは自分の人生を愛すること。周りにどう思われるかじゃなく、まずは自分のためだけに言葉を溜めていきたいと思います😌♡

|▷@flag_2025年5月3日読んでる借りてきた「自分の好きなもの、人を語ることは、結果的に自分を語ること」 私の言語化が苦手な原因は自分の「好き」を信頼していなかった、人から否定されるのが怖いからだと気づきました。好きなものを言葉にするのは自分の人生を愛すること。周りにどう思われるかじゃなく、まずは自分のためだけに言葉を溜めていきたいと思います😌♡

み(きゃりー)@gyunyucurry2025年5月2日読み終わった読書日記「好きを言語化する」ということは単に、推しを語れるようになる!にとどまらず、自分への理解を深め、他人との境界線を引けるようになれることなんだ。 この本を読んだきっかけは、はじめての小説を読んですごい良かったのに「すごい良かった」しか感想が出てこなかったから。もはや脳内でも「すごい良かった」しか言えてなかった。 それ以外に好きなことも、いつも感情とは裏腹になかなか言葉にできない。SNSでいい感想書いてる人にいいねして、あとから自分の意見が空っぽに感じたりもする。 なんかいい本はないかな、と思ったらこの状況にピッタリなタイトルだったので買って読んでみたらタイトルよりも深い内容だった。 感想の書き方や、推しを他人に紹介するための具体的方法が書いてあったから、きっとこれから役に立つと思う。 自分の語彙の無さを感じることはなくなるかも。 困った時は見返したいな。 でも、この具体的な方法は手段であると思う。 目的は人によって違うと思うけど、私は自分自身への理解を深めることに使いたいな。 あとから振り返って、他ジャンルの好きなことの共通点とか見つけたら嬉しそうだし、それって自分への理解にも繋がると思う。 あと、自分の感想(意見)を持つことで他人との境界線を引くことができるとのこと。確かに! SNSのおすすめ欄を、しんどいのについつい見てしまうクセも治るかもしれない。そういうものに影響されないようになれたら良いだろうな。

み(きゃりー)@gyunyucurry2025年5月2日読み終わった読書日記「好きを言語化する」ということは単に、推しを語れるようになる!にとどまらず、自分への理解を深め、他人との境界線を引けるようになれることなんだ。 この本を読んだきっかけは、はじめての小説を読んですごい良かったのに「すごい良かった」しか感想が出てこなかったから。もはや脳内でも「すごい良かった」しか言えてなかった。 それ以外に好きなことも、いつも感情とは裏腹になかなか言葉にできない。SNSでいい感想書いてる人にいいねして、あとから自分の意見が空っぽに感じたりもする。 なんかいい本はないかな、と思ったらこの状況にピッタリなタイトルだったので買って読んでみたらタイトルよりも深い内容だった。 感想の書き方や、推しを他人に紹介するための具体的方法が書いてあったから、きっとこれから役に立つと思う。 自分の語彙の無さを感じることはなくなるかも。 困った時は見返したいな。 でも、この具体的な方法は手段であると思う。 目的は人によって違うと思うけど、私は自分自身への理解を深めることに使いたいな。 あとから振り返って、他ジャンルの好きなことの共通点とか見つけたら嬉しそうだし、それって自分への理解にも繋がると思う。 あと、自分の感想(意見)を持つことで他人との境界線を引くことができるとのこと。確かに! SNSのおすすめ欄を、しんどいのについつい見てしまうクセも治るかもしれない。そういうものに影響されないようになれたら良いだろうな。

t@tm_10332025年5月1日読み終わったSNSでたくさんの情報を得られたり、同じ好きを持つ誰かと繋がれる現代は便利で楽しい。 でもその一方で他人の言葉に影響を受けすぎていることに改めて気づいた。 まずは周りとの意見、感想が違うことを恐れず構えすぎず自分の言葉を作っていきたい。

t@tm_10332025年5月1日読み終わったSNSでたくさんの情報を得られたり、同じ好きを持つ誰かと繋がれる現代は便利で楽しい。 でもその一方で他人の言葉に影響を受けすぎていることに改めて気づいた。 まずは周りとの意見、感想が違うことを恐れず構えすぎず自分の言葉を作っていきたい。

幸せ母さん@shiawase_mama32025年4月29日読み始めた借りてきた読書メモ読書感想文の宿題はありましたよね? でも、どうやって書いたらいいのか、その方法論は学校でほとんど教えてくれません。( 本より一部抜粋 ) ↑ 読み始めてすぐ、こう書いてあって「そうですよね!」と嬉しくなりました^^

幸せ母さん@shiawase_mama32025年4月29日読み始めた借りてきた読書メモ読書感想文の宿題はありましたよね? でも、どうやって書いたらいいのか、その方法論は学校でほとんど教えてくれません。( 本より一部抜粋 ) ↑ 読み始めてすぐ、こう書いてあって「そうですよね!」と嬉しくなりました^^

おこげ@okoge_07252025年4月25日読み終わった言語化って語彙力の問題かと思っていたけれど、どれだけ細分化して解像度をあげられるかってことなんだなぁと勉強になった。 そして、長文を書くときは誰でも全て書き出してから手直しを何度も加えているのだなぁと知れたのは大きな収穫だった。

おこげ@okoge_07252025年4月25日読み終わった言語化って語彙力の問題かと思っていたけれど、どれだけ細分化して解像度をあげられるかってことなんだなぁと勉強になった。 そして、長文を書くときは誰でも全て書き出してから手直しを何度も加えているのだなぁと知れたのは大きな収穫だった。

ayami@chanmiii_32025年4月20日再読中@ 公園『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』が面白かったので、2冊目に買った三宅香帆の本。さすがオタクかつ書評家といった読みごたえのある内容だった。最近とある推しへの語りたい欲が増してきたので再読開始。 印象に残ったところをメモしてく✍️ ・他人の言葉が自分に流れ込みやすい時代。自分の言葉をつくること ・ありきたりな言葉で思考停止しない。自分だけの感情を大切にする ・文章の核が「自分だけの感情」だとすれば、その核を包むものとして「文章の工夫」が必要(他人に伝えるための文章であるならば) ・妄想力で感想を膨らませる(何がよかった?何かに似てる?他の好きとの共通点?昔見たもの?) ・自分の言葉をつくり終わったあとに、人の言葉を見る ・よかったところを細かく具体的に挙げる(細分化) ・面白さとは、共感か驚き

ayami@chanmiii_32025年4月20日再読中@ 公園『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』が面白かったので、2冊目に買った三宅香帆の本。さすがオタクかつ書評家といった読みごたえのある内容だった。最近とある推しへの語りたい欲が増してきたので再読開始。 印象に残ったところをメモしてく✍️ ・他人の言葉が自分に流れ込みやすい時代。自分の言葉をつくること ・ありきたりな言葉で思考停止しない。自分だけの感情を大切にする ・文章の核が「自分だけの感情」だとすれば、その核を包むものとして「文章の工夫」が必要(他人に伝えるための文章であるならば) ・妄想力で感想を膨らませる(何がよかった?何かに似てる?他の好きとの共通点?昔見たもの?) ・自分の言葉をつくり終わったあとに、人の言葉を見る ・よかったところを細かく具体的に挙げる(細分化) ・面白さとは、共感か驚き

- 夏至@pixied82025年4月17日読み終わった想像以上に軽い読み物だった!しかし感想を発信することがセルフケアになるという三宅さんの言い分にそんな効果がと思った。確かに昔書いた映画の感想を自分で読んでおぉ!と思うことがある。最近はそれこそ良かった、好き、以上の感想がない。まずその好きを感じる感受性も衰えているし言語化しようとする努力も怠っているので、せめて良いものは何が良かったか言えるようにしたい。と読み終わった翌日から見終えたばかりのドラマ『海に眠るダイヤモンド』傑作じゃない?としか呟けてないことを今反省している。

- ヨシユキ@yoshiyuki_38382025年4月15日読み終わった★3 あはれなり=やばい 言語化=細分化 ・感情を大きく動かしてくれるって、それがマイナスでもプラスでも、人生におけるすごく素敵なギフトです。 ・「好き」を言語化していけばいくほど、自分についての解像度も上がる。だから自分の「好き」の鮮度が高いうちに言語化して保存したほうがいい ○言語化の前のプロセス ①良かった箇所の具体例を挙げる ②感情を言語化する ③メモする ・推しと自分の間に、他人を介在させない 他人の感情を自分の感情にしない、SNSに触れる機会が多い今の時代は無意識に他人の意見を自分の意見にしてしまっていることがある。 自分の感想を書く前に他人の感想を見ないようにする。 語彙が出てこないならひとつのこと、心に刺さったところを細分化、深掘りする。なんでそう思ったのか→自分と共通点があった。前にいいと思ったものとの共通点があった。驚いた。

yt@yt2025年4月13日読み終わった泣ける。やばい。考えさせられた。 こういうクリシェにならないための周到な技術指南書。 プレゼンや面接にもそのまま活かせそう。 最後には最果タヒ、三浦しをん、阿部公彦の評論の素晴らしさを解説してくれていて、貴重。 その他、都度挟まれるちょっとしたエピソードにもぐっとくる。 ⚪︎同じコードの言葉を使うことで、お互いの情報量を確認できる。これがスラング。 ⚪︎自分も誰かに推しを教わったから、労力をかけてでも門外漢に推しを伝える。 ⚪︎推しと自分の間において、他人はなんの関係もない。

yt@yt2025年4月13日読み終わった泣ける。やばい。考えさせられた。 こういうクリシェにならないための周到な技術指南書。 プレゼンや面接にもそのまま活かせそう。 最後には最果タヒ、三浦しをん、阿部公彦の評論の素晴らしさを解説してくれていて、貴重。 その他、都度挟まれるちょっとしたエピソードにもぐっとくる。 ⚪︎同じコードの言葉を使うことで、お互いの情報量を確認できる。これがスラング。 ⚪︎自分も誰かに推しを教わったから、労力をかけてでも門外漢に推しを伝える。 ⚪︎推しと自分の間において、他人はなんの関係もない。

- パッタイ@8917_wg2025年4月11日読み終わった自然にやってる事もあれば最近自分で気づいた事もあったし、新しい発見もあった本でした ・自分の言葉を大切にする ・他人の感想を見る前に自分の感想を書き出す ・自分の言葉と他人の言葉を切り分ける ・推しについて語ることは自分を知ることでもある(自分が何が好きかわかるため)←ほんまにそう思う

K@weitangshaobing2025年4月11日読み終わった【好きなところ引用】 自分を構成するうえで大きなパーセンテージを占める好きなものについて言語化することは、自分を言語化することでもあります。 自分の「好き」を信頼できることは、自分の価値観を信頼することにつながります。だって、好きなもので自分はできあがっているのだから。 自分の「好き」を言語化していけばいくほど、自分についての解像度も上がる。だからこそ、自分の「好き」の鮮度が高いうちに言語化して保存したほうがいい─そう私は考えています。 人に頼らず、自分の言葉を見つけましょう。誰かに思想を洗脳されないために、そして自分の頭で考え続けるためには、自分の言葉を見つけることが重要です。

K@weitangshaobing2025年4月11日読み終わった【好きなところ引用】 自分を構成するうえで大きなパーセンテージを占める好きなものについて言語化することは、自分を言語化することでもあります。 自分の「好き」を信頼できることは、自分の価値観を信頼することにつながります。だって、好きなもので自分はできあがっているのだから。 自分の「好き」を言語化していけばいくほど、自分についての解像度も上がる。だからこそ、自分の「好き」の鮮度が高いうちに言語化して保存したほうがいい─そう私は考えています。 人に頼らず、自分の言葉を見つけましょう。誰かに思想を洗脳されないために、そして自分の頭で考え続けるためには、自分の言葉を見つけることが重要です。

siu@rain07302025年4月10日読み終わった推しがいるだけでHappy!なんてそんな生ぬるいもんじゃない。こちとら、生殺与奪の権利を推しに握られてるも同然なんだ。 だからこそ、どうしてそこまで情緒を狂わされるのかを「好き」に含まれるもっと深い感情を言語化したいと思った。 折角書いたものを自分の中だけに閉じ込めておくのは勿体ない。自分の推しに対するありったけの「好き」を発信していくと、それだけで楽しいから、この本を読んでみることをオススメする。 あと単純に作者とジャンルは違えと同じオタクの血を感じて、読むこと自体が楽しかった。

siu@rain07302025年4月10日読み終わった推しがいるだけでHappy!なんてそんな生ぬるいもんじゃない。こちとら、生殺与奪の権利を推しに握られてるも同然なんだ。 だからこそ、どうしてそこまで情緒を狂わされるのかを「好き」に含まれるもっと深い感情を言語化したいと思った。 折角書いたものを自分の中だけに閉じ込めておくのは勿体ない。自分の推しに対するありったけの「好き」を発信していくと、それだけで楽しいから、この本を読んでみることをオススメする。 あと単純に作者とジャンルは違えと同じオタクの血を感じて、読むこと自体が楽しかった。

おざく@zac2025年4月8日読み終わったわかりやすい! 自分の気持ちの掘り下げ方、言葉にするにあたるプロセスが参考になる。 この本で技術は勉強になるが、訓練がとても必要… でも言葉と向き合うって有意義で、面白いのかもしれない。 「好き」になるには理由があり、 「好き」を具体化することは自己理解にも繋がる。 言語化するということは、今のこの「好き」という気持ちを保存するということだと。 いつかはなくなるかもしれない、ここまでの熱量ではなく冷めていくかもしれない。 なんで好きだったんだろう?となることもある。 言語化の意味は誰かに伝えるためとは限らない。 とっておきの気持ち、どこかに残しておいたらなんかいいよねえ。😉

おざく@zac2025年4月8日読み終わったわかりやすい! 自分の気持ちの掘り下げ方、言葉にするにあたるプロセスが参考になる。 この本で技術は勉強になるが、訓練がとても必要… でも言葉と向き合うって有意義で、面白いのかもしれない。 「好き」になるには理由があり、 「好き」を具体化することは自己理解にも繋がる。 言語化するということは、今のこの「好き」という気持ちを保存するということだと。 いつかはなくなるかもしれない、ここまでの熱量ではなく冷めていくかもしれない。 なんで好きだったんだろう?となることもある。 言語化の意味は誰かに伝えるためとは限らない。 とっておきの気持ち、どこかに残しておいたらなんかいいよねえ。😉

- 夏至@pixied82025年4月7日買ったお昼に会社の人にフォークをあげたら、お礼にクーポン貰ったので、昨日買うか悩んでた三宅さん本を買いに。「なぜ人は〜」はあまりにもヒットしていてちょっと今更かなぁと悩みながらこっちを購入。 去年心に響く本や映画にあまり出会えず、受け取る感性の衰えとまともに独力で感想が出てこないことに危機感を感じているので、後者のために読みたかった。もともと批評の本を読んでから気になってた方なので読むの楽しみ。

本16@hakusai_4672025年4月1日買った読み終わったネタバレあり自分の好きなモノを少しでもまともに語りたくて、参考程度に読もうと思って、その日のうちに読み終えてしまった 読み終えて思ったのは、私はこの作者の文章は少し苦手だと思えた 確かに書いてあることはとても参考になる。太字で読んでほしい場所をわかりやすくまとめてくれていたのもとてもよかった。この文章も、この本を参考にして書いている感想文だ。 何が苦手なのか。説明までの前置きを長々と語りすぎていて、早く教えてくれという逸る気持ちが先走ってしまった。 多分私は今までの傾向から見るに、こちら側(読者側)に直接語りかけてくるタイプの文章があまり好きじゃないのかもしれない。こういう書物でそう思うのは違うのかもしれないけれども。 ただやはり自分に合った「好き」を言語化できるようになりたい気持ちは変わらないので、この本に書かれていた通り、慣れていこうと思う。

本16@hakusai_4672025年4月1日買った読み終わったネタバレあり自分の好きなモノを少しでもまともに語りたくて、参考程度に読もうと思って、その日のうちに読み終えてしまった 読み終えて思ったのは、私はこの作者の文章は少し苦手だと思えた 確かに書いてあることはとても参考になる。太字で読んでほしい場所をわかりやすくまとめてくれていたのもとてもよかった。この文章も、この本を参考にして書いている感想文だ。 何が苦手なのか。説明までの前置きを長々と語りすぎていて、早く教えてくれという逸る気持ちが先走ってしまった。 多分私は今までの傾向から見るに、こちら側(読者側)に直接語りかけてくるタイプの文章があまり好きじゃないのかもしれない。こういう書物でそう思うのは違うのかもしれないけれども。 ただやはり自分に合った「好き」を言語化できるようになりたい気持ちは変わらないので、この本に書かれていた通り、慣れていこうと思う。

葉@leaf_litter2025年3月31日かつて読んだ◎ 「好き」は簡単に揺らぐものだから『「好き」を言葉で保存する この本は私には刺さらなかった、タイトルに惹かれて読み始めるもすでに知っているな、やっているなという内容が多かったように感じた。 ちなみになぜ働いていると本が読めなくなるのか、も読んでみたけど自分には合わなかったし、三宅さんの文章と自分の相性が良くないだけなのかなと。

葉@leaf_litter2025年3月31日かつて読んだ◎ 「好き」は簡単に揺らぐものだから『「好き」を言葉で保存する この本は私には刺さらなかった、タイトルに惹かれて読み始めるもすでに知っているな、やっているなという内容が多かったように感じた。 ちなみになぜ働いていると本が読めなくなるのか、も読んでみたけど自分には合わなかったし、三宅さんの文章と自分の相性が良くないだけなのかなと。

砂@hnpnknot2025年3月30日読み終わったまた読みたいAudibleで聞いたけど、文字で読みたいな〜。 Audibleは声が折原くるみさんで、この声で一回通して聞きたくて聞いたけどたいへんに良かった。

砂@hnpnknot2025年3月30日読み終わったまた読みたいAudibleで聞いたけど、文字で読みたいな〜。 Audibleは声が折原くるみさんで、この声で一回通して聞きたくて聞いたけどたいへんに良かった。 精神科医ぴー@PARTY_chan2025年3月29日読み終わったよかった!著者がオタクなのがいいんだと思う、それこそ何を伝えたいかが明確だったし、とても説得力を感じた。 ただ、「"全米が泣いた"に対して"全米は泣いてない"というツッコみ」はクリシェを多用していることへの揶揄というくだりには首を傾げた。ただのASD的な「冗談の伝わらなさ」なのでは……?それとも、彼女のいる文芸評論家の世界ではそうなのだろうか。

精神科医ぴー@PARTY_chan2025年3月29日読み終わったよかった!著者がオタクなのがいいんだと思う、それこそ何を伝えたいかが明確だったし、とても説得力を感じた。 ただ、「"全米が泣いた"に対して"全米は泣いてない"というツッコみ」はクリシェを多用していることへの揶揄というくだりには首を傾げた。ただのASD的な「冗談の伝わらなさ」なのでは……?それとも、彼女のいる文芸評論家の世界ではそうなのだろうか。

精神科医ぴー@PARTY_chan2025年3月28日読み始めたまだ読み始めだけど「働いていると〜」よりもこっちの方が好き(あれは読めなくなる実態に迫っているとは思えなかったから)。著者が構えてないからかもしれないな。

精神科医ぴー@PARTY_chan2025年3月28日読み始めたまだ読み始めだけど「働いていると〜」よりもこっちの方が好き(あれは読めなくなる実態に迫っているとは思えなかったから)。著者が構えてないからかもしれないな。

みくり(読書習慣をつけたい)@mikur_i572025年3月27日買った読み終わった言語化とは細分化のこと。 何がどうだったのかを具体的に。 私は「神は細部に宿る」って言葉が昔から好きなのだけど、ことばも細分化していくことで自分の気持ちがより宿っていく気がするな。 三宅香帆さんの文体はなんだか私に似ている気がして好きだ。

みくり(読書習慣をつけたい)@mikur_i572025年3月27日買った読み終わった言語化とは細分化のこと。 何がどうだったのかを具体的に。 私は「神は細部に宿る」って言葉が昔から好きなのだけど、ことばも細分化していくことで自分の気持ちがより宿っていく気がするな。 三宅香帆さんの文体はなんだか私に似ている気がして好きだ。

まお@ma_py_ao2025年3月24日買った読み終わった@ 電車本当に文章化するためのコツやポイントが主に描かれてて、正直に話すと思ってたのと違うかった。でも本編にあるとおり、「人間は自分が思っている以上に言葉から影響を受けている」ので、自分が触れる言葉を取捨選択できるために知っていて損はないものばかり。今思ったけど言葉は生物(なまもの)だな。

まお@ma_py_ao2025年3月24日買った読み終わった@ 電車本当に文章化するためのコツやポイントが主に描かれてて、正直に話すと思ってたのと違うかった。でも本編にあるとおり、「人間は自分が思っている以上に言葉から影響を受けている」ので、自分が触れる言葉を取捨選択できるために知っていて損はないものばかり。今思ったけど言葉は生物(なまもの)だな。

ミサキ@misaki2018jp2025年3月23日読み終わった感動が脳内ですぐに言語に変換されないのは当たり前のこと。だって、感動とは言葉にならない感情のことを指すから。 揺らがない「好き」なんてない。 自分も生きて変化していくのだから、好みも変わっていくのは当たり前。 でも、たとえ「好き」が揺らいで消失したとしても、一度「好き」を言葉にして残しておけば、その感情は自分のなかに残り続けます。 一番鮮明に残る「好き」は言葉です。 「好き」の言語化が溜まってゆく。それは気づけば、丸ごと自分の価値観や人生になっているはずです。 「好き」を言語化するうえで一番NGなこと─それは、他人の感想を自分の言語化の前に見てしまうことなんです。 ①よかった箇所の具体例を挙げる ②感情を言語化する ◎ポジティブな感情を抱いた理由を考えるヒント ① 自分の体験との共通点を探す ② 好きなものとの共通点を探す ③ どこが新しいのかを考える 面白さとは「共感」か「驚き」である ◎ポジティブな感情の言語化プロセス (1) 「共感」(既に自分が知っている体験/好みと似ている)。もしくは、 「驚き」(今まで見たことのない意外性を感じる)のどちらなのかを考える (2) 「共感」の場合 ①自分の体験との共通点を探す ②自分の好きなものとの共通点を探す 「驚き」の場合 ③どこが新しいと感じるのか考える 面白さとは「共感」か「驚き」である →この共感は自身の体験だけでなく、同じ好みであることもふくまれます。だからヒット作にはみんなが好きだったものを無意識に元ネタにしてることが多いのだとか。また自分の知っている元ネタが多いほど共感や驚きを得やすいので感想も言語化しやすくなる。インプットの多さは企画を考える上で大事だと講義でありましたが、感想などのアウトプットにおいても重要になるのだなと学びました📝 ネガティブな感想は「不快」か「退屈」に分類できます。 ◎おすすめの修正方法 ① 文章の順番を変える ② いらない文章を削る ③ 見出しをつける

ミサキ@misaki2018jp2025年3月23日読み終わった感動が脳内ですぐに言語に変換されないのは当たり前のこと。だって、感動とは言葉にならない感情のことを指すから。 揺らがない「好き」なんてない。 自分も生きて変化していくのだから、好みも変わっていくのは当たり前。 でも、たとえ「好き」が揺らいで消失したとしても、一度「好き」を言葉にして残しておけば、その感情は自分のなかに残り続けます。 一番鮮明に残る「好き」は言葉です。 「好き」の言語化が溜まってゆく。それは気づけば、丸ごと自分の価値観や人生になっているはずです。 「好き」を言語化するうえで一番NGなこと─それは、他人の感想を自分の言語化の前に見てしまうことなんです。 ①よかった箇所の具体例を挙げる ②感情を言語化する ◎ポジティブな感情を抱いた理由を考えるヒント ① 自分の体験との共通点を探す ② 好きなものとの共通点を探す ③ どこが新しいのかを考える 面白さとは「共感」か「驚き」である ◎ポジティブな感情の言語化プロセス (1) 「共感」(既に自分が知っている体験/好みと似ている)。もしくは、 「驚き」(今まで見たことのない意外性を感じる)のどちらなのかを考える (2) 「共感」の場合 ①自分の体験との共通点を探す ②自分の好きなものとの共通点を探す 「驚き」の場合 ③どこが新しいと感じるのか考える 面白さとは「共感」か「驚き」である →この共感は自身の体験だけでなく、同じ好みであることもふくまれます。だからヒット作にはみんなが好きだったものを無意識に元ネタにしてることが多いのだとか。また自分の知っている元ネタが多いほど共感や驚きを得やすいので感想も言語化しやすくなる。インプットの多さは企画を考える上で大事だと講義でありましたが、感想などのアウトプットにおいても重要になるのだなと学びました📝 ネガティブな感想は「不快」か「退屈」に分類できます。 ◎おすすめの修正方法 ① 文章の順番を変える ② いらない文章を削る ③ 見出しをつける ぱんだちゃん@pandamental2025年3月22日買った読み終わった想像よりもはるかに、他人の言葉から影響を受けている。 まさに、と思う。 映画や本の感想を自分の感想がまとまらないうちにSNSなどで見ると、自分でも自覚があるくらいそこに書いてある言葉に引っ張られていると感じる。 まず、自分の感じたことを自分だけの言葉で紡ぐことの大切さを改めて感じた。

ぱんだちゃん@pandamental2025年3月22日買った読み終わった想像よりもはるかに、他人の言葉から影響を受けている。 まさに、と思う。 映画や本の感想を自分の感想がまとまらないうちにSNSなどで見ると、自分でも自覚があるくらいそこに書いてある言葉に引っ張られていると感じる。 まず、自分の感じたことを自分だけの言葉で紡ぐことの大切さを改めて感じた。

みずかり@mm_calling2025年3月20日かつて読んだSNSで人の感想を検索してたら自分の感想が分かんなくなるのってみんなあるんだな。 「好き」を言語化して他者に伝える前段階として、自分の「好き」を守ることが大事という。「好き」を人に伝える予定がなくても、自分の「好き」の守り方は知っておくと心が豊かになる〜

みずかり@mm_calling2025年3月20日かつて読んだSNSで人の感想を検索してたら自分の感想が分かんなくなるのってみんなあるんだな。 「好き」を言語化して他者に伝える前段階として、自分の「好き」を守ることが大事という。「好き」を人に伝える予定がなくても、自分の「好き」の守り方は知っておくと心が豊かになる〜

満腹太郎@mogumogu_2025年3月20日かつて読んだ観劇が好きなので、その感想を書きたいと思って手に取った。早速実践できるようなテクニックばかりで、感想を書くことのハードルがかなり下がったし、実際にnoteに観劇記録をいくつか投稿することができた!うれしい!

満腹太郎@mogumogu_2025年3月20日かつて読んだ観劇が好きなので、その感想を書きたいと思って手に取った。早速実践できるようなテクニックばかりで、感想を書くことのハードルがかなり下がったし、実際にnoteに観劇記録をいくつか投稿することができた!うれしい!

おんぷ@onpu06092025年3月20日読み終わった推し語りで表現を豊かにするためという観点で解説されてる本だけど普通に人とコミュニケーションをとったりレポートなんかを書く時にめちゃくちゃためになる1冊だった 5章の「推しの素晴らしさを文章に書く」の項目は文章の添削方法が詳しく載ってて大学1年の時に出会いたかった…😭

おんぷ@onpu06092025年3月20日読み終わった推し語りで表現を豊かにするためという観点で解説されてる本だけど普通に人とコミュニケーションをとったりレポートなんかを書く時にめちゃくちゃためになる1冊だった 5章の「推しの素晴らしさを文章に書く」の項目は文章の添削方法が詳しく載ってて大学1年の時に出会いたかった…😭

momo(プロフィール変えました)@momo_noke2025年3月19日読み終わったとても良かった。 SNS上の批評に影響されてしまうので、まずは自分の言葉で好きを表現することに自信を持つことが大事だと気付きました。

momo(プロフィール変えました)@momo_noke2025年3月19日読み終わったとても良かった。 SNS上の批評に影響されてしまうので、まずは自分の言葉で好きを表現することに自信を持つことが大事だと気付きました。

ゆか@yukais_19832025年3月15日読み終わった「推し」ってアイドルなどの人気者に対して使う言葉だと思っていたのだけど、私にとって「推し」というのは、もっともっとずっと身近で、私だけの大切で大好きな人たちのことなのかもかもしれないと、最近は思っている。また「推し方」にタイプがあるとするなら、私は広く浅く全方位に対象が見つかるタイプなんじゃないかと仮説している。前置き長過ぎだけど、その愛情をかたちに変える手段を得たくて読んだ。 作中に“推しと自分の間に他人を介在させない”とあったが、私はそれを「誠実」という言葉で、過去に表現してきたかもしれない。推しと自分だけのタイマンは、誠実であるべき。うん、しっくりくる。

ゆか@yukais_19832025年3月15日読み終わった「推し」ってアイドルなどの人気者に対して使う言葉だと思っていたのだけど、私にとって「推し」というのは、もっともっとずっと身近で、私だけの大切で大好きな人たちのことなのかもかもしれないと、最近は思っている。また「推し方」にタイプがあるとするなら、私は広く浅く全方位に対象が見つかるタイプなんじゃないかと仮説している。前置き長過ぎだけど、その愛情をかたちに変える手段を得たくて読んだ。 作中に“推しと自分の間に他人を介在させない”とあったが、私はそれを「誠実」という言葉で、過去に表現してきたかもしれない。推しと自分だけのタイマンは、誠実であるべき。うん、しっくりくる。

つむぎ@0315_tmg2025年3月15日読み終わった「この本、とにかく面白かった!まじで最高!」そんなありきたりな感想しか思いつかない自分に嫌気がさしていた時、この本が目に留まった。つまらない感想しか思いつかない…と悩んでいる人は是非読んでほしい一冊。

つむぎ@0315_tmg2025年3月15日読み終わった「この本、とにかく面白かった!まじで最高!」そんなありきたりな感想しか思いつかない自分に嫌気がさしていた時、この本が目に留まった。つまらない感想しか思いつかない…と悩んでいる人は是非読んでほしい一冊。 つばめ@swallow32025年3月15日読み終わった・好きは揺らぐ、一時的な儚い感情 ・自分の感想を書き終わるまでは他人の感想を見ない ・相手との情報格差を埋める ・自分の言葉を作ることで他人のナイフから自分を守る

つばめ@swallow32025年3月15日読み終わった・好きは揺らぐ、一時的な儚い感情 ・自分の感想を書き終わるまでは他人の感想を見ない ・相手との情報格差を埋める ・自分の言葉を作ることで他人のナイフから自分を守る

羊羹@eyesony0u2025年3月14日読み終わった他人の感想や意見がすぐに流れ込んでくるSNS時代、自分だけの感情や言葉を失わないためにも、未来の自分の心を守るためにも、言語化をして残すことでお守りにできるのだな と

羊羹@eyesony0u2025年3月14日読み終わった他人の感想や意見がすぐに流れ込んでくるSNS時代、自分だけの感情や言葉を失わないためにも、未来の自分の心を守るためにも、言語化をして残すことでお守りにできるのだな と- みど@mido2025年3月14日読み終わった三宅さんの本、読了3冊目かな? オタクの思いを文字にする時のコツを解説する内容。 ミュージカルにハマっていた20代の頃、観劇のたびにファンレターを書いていた時のことを思い出した。この本に書かれていることを、ごく自然にやってたなぁ。 あの行為を言語化できてたら、わたしも本を書けてたかしら?笑

トヅ@tozzz2025年3月9日読み始めたこの本を買ったときに「気になるけど話題になりすぎているから天邪鬼で買わないでおく、しかししばらく後に観念して買う(結局買うなら…と思う)」癖があることに気づいた。スマホ脳とかキムジヨンがそうだった。ケーキの切れないが今はずっとそう

トヅ@tozzz2025年3月9日読み始めたこの本を買ったときに「気になるけど話題になりすぎているから天邪鬼で買わないでおく、しかししばらく後に観念して買う(結局買うなら…と思う)」癖があることに気づいた。スマホ脳とかキムジヨンがそうだった。ケーキの切れないが今はずっとそう

華@hana02172025年3月8日買った@ 紀伊國屋書店 新宿本店以前、『推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない』を図書館で借りて2/3くらい読んだので、新書になっているこちらを見かけて購入。推しがいる身としてはかなりありがたい。

華@hana02172025年3月8日買った@ 紀伊國屋書店 新宿本店以前、『推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない』を図書館で借りて2/3くらい読んだので、新書になっているこちらを見かけて購入。推しがいる身としてはかなりありがたい。

しまひろ@sima_hiro2025年3月7日読んでる読み終わった人と話している中で、自分の気持ちを表す適切な言葉が出てこず、とりあえず近しい代わりの言葉を当てはめてはモヤっとすることが多かったんだけども、三宅香帆さんの『好きを言語化する技術』を読んで、その解決策の糸口が見えた気がしました。

しまひろ@sima_hiro2025年3月7日読んでる読み終わった人と話している中で、自分の気持ちを表す適切な言葉が出てこず、とりあえず近しい代わりの言葉を当てはめてはモヤっとすることが多かったんだけども、三宅香帆さんの『好きを言語化する技術』を読んで、その解決策の糸口が見えた気がしました。 ヤマダ@p_q_552025年3月7日読んでる推しの良さを細分化して語ろう。 どの部分にどう感じたのか、なぜそう思うのか。 戸塚くんティアドロップ似合いすぎ。大人の色気が溢れててたまんない。13年前から好きなので、良すぎる歳の重ね方をありがとうございます。トキメキが、胸に染み入ります。

ヤマダ@p_q_552025年3月7日読んでる推しの良さを細分化して語ろう。 どの部分にどう感じたのか、なぜそう思うのか。 戸塚くんティアドロップ似合いすぎ。大人の色気が溢れててたまんない。13年前から好きなので、良すぎる歳の重ね方をありがとうございます。トキメキが、胸に染み入ります。

こばやし / 本のすみか@kb_hnsm2025年3月6日読み始めた本を売っていくのに優れた文章能力が必須だとは思わないけれど、おすすめしたい本の魅力が少しでも伝われば良いなと思い読んでみることに。 対象年齢はおそらく10代からで、三宅先生の熱のこもった授業を受けているような気持ちになりながら読むことができる。 それにしても「推し」っていう言葉はいつからこんなにメジャーになったんだっけ?

こばやし / 本のすみか@kb_hnsm2025年3月6日読み始めた本を売っていくのに優れた文章能力が必須だとは思わないけれど、おすすめしたい本の魅力が少しでも伝われば良いなと思い読んでみることに。 対象年齢はおそらく10代からで、三宅先生の熱のこもった授業を受けているような気持ちになりながら読むことができる。 それにしても「推し」っていう言葉はいつからこんなにメジャーになったんだっけ?

香月文子🦖@fumiko2025年3月6日読み終わった@ 自宅いつの間にか私は感情を失っていたらしい😭Xで他人の意見に共感し、怒ったり笑ったりする日々。でも、この本と出会い気づいた。 私は人の考えをコピーしていただけで、自分の感情と向き合えていなかったと💥 「素敵」「やばい」など便利な言葉で誤魔化し、実は超無関心だったのかも。この本には自分の言葉を見つけるフローが書かれていて、「だから好きなんだ」と言語化できるように。言葉が出てこない人にぜひおすすめしたい一冊!

香月文子🦖@fumiko2025年3月6日読み終わった@ 自宅いつの間にか私は感情を失っていたらしい😭Xで他人の意見に共感し、怒ったり笑ったりする日々。でも、この本と出会い気づいた。 私は人の考えをコピーしていただけで、自分の感情と向き合えていなかったと💥 「素敵」「やばい」など便利な言葉で誤魔化し、実は超無関心だったのかも。この本には自分の言葉を見つけるフローが書かれていて、「だから好きなんだ」と言語化できるように。言葉が出てこない人にぜひおすすめしたい一冊!

すべての本読み読み委員会@nadare2025年3月3日読み終わった読書会の課題図書。/他メンバーからは「異常な文体の軽さ」「オタク口調が文面に出ている感じ」についての言及あり。私は三宅さんのyoutubeなど結構見ているためその点の引っ掛かりはなく、視点が新鮮だった🙂↕️ 副読本としてヒトラー関連の書籍も絡めたら面白いかなと思った。言語化に長ける人は、話術でも思考を他人のスペースに滑り込ませることができる。

すべての本読み読み委員会@nadare2025年3月3日読み終わった読書会の課題図書。/他メンバーからは「異常な文体の軽さ」「オタク口調が文面に出ている感じ」についての言及あり。私は三宅さんのyoutubeなど結構見ているためその点の引っ掛かりはなく、視点が新鮮だった🙂↕️ 副読本としてヒトラー関連の書籍も絡めたら面白いかなと思った。言語化に長ける人は、話術でも思考を他人のスペースに滑り込ませることができる。 たなぱんだ@tanapanda2025年3月1日読み終わった感想「積読チャンネル」で紹介されていた本。 『「好き」を言語化する技術』というタイトルの本だけど、個人的に秀逸だと思ったのは「ネガティブな感情の言語化」について語った章。意図せず発言が炎上することもある今の時代だからこそ、「一般を代弁しようとしない」とか、この章に書かれているアドバイスを多くの人に読んでもらいたい。 文章術の面では、「書いた後に修正する癖をつける」という部分が実践的。丁寧に before / after を示しながら解説されているので、具体的にどのように見直せば良いかが分かりやすい。また、全体を通じて、文章を書くことをポジティブに後押ししてくれる語り口も魅力で、「よし、書いてみよう」とやる気を引き出してくれる。 「推しの素晴らしさを語りたいのに〜」というサブタイトルがついてるけど、書く文章のジャンルに関わらず参考になるアドバイスが多い。ビジネス文書でもなんでも、文章を書くことに少しでも興味がある人には、一読をおすすめしたい。

たなぱんだ@tanapanda2025年3月1日読み終わった感想「積読チャンネル」で紹介されていた本。 『「好き」を言語化する技術』というタイトルの本だけど、個人的に秀逸だと思ったのは「ネガティブな感情の言語化」について語った章。意図せず発言が炎上することもある今の時代だからこそ、「一般を代弁しようとしない」とか、この章に書かれているアドバイスを多くの人に読んでもらいたい。 文章術の面では、「書いた後に修正する癖をつける」という部分が実践的。丁寧に before / after を示しながら解説されているので、具体的にどのように見直せば良いかが分かりやすい。また、全体を通じて、文章を書くことをポジティブに後押ししてくれる語り口も魅力で、「よし、書いてみよう」とやる気を引き出してくれる。 「推しの素晴らしさを語りたいのに〜」というサブタイトルがついてるけど、書く文章のジャンルに関わらず参考になるアドバイスが多い。ビジネス文書でもなんでも、文章を書くことに少しでも興味がある人には、一読をおすすめしたい。

たま子@tama_co_co2025年2月11日読み終わった@ 自宅三宅さんが素晴らしい推し語りと紹介する東京大学院で英米文学を教える阿部公彦さんの書評を読み、ただでさえ『ジェリコの製本職人』の影響で近代イギリス文学を読みたくなっていたところに後押しされ、つぎはブロンテ姉妹の『ジェーン・エア』だ!となる。『嵐が丘』も読みたいし、オースティンの中では渋めな『説得』も読みたい……

たま子@tama_co_co2025年2月11日読み終わった@ 自宅三宅さんが素晴らしい推し語りと紹介する東京大学院で英米文学を教える阿部公彦さんの書評を読み、ただでさえ『ジェリコの製本職人』の影響で近代イギリス文学を読みたくなっていたところに後押しされ、つぎはブロンテ姉妹の『ジェーン・エア』だ!となる。『嵐が丘』も読みたいし、オースティンの中では渋めな『説得』も読みたい……

YUI🍮@yu-hi2025年1月31日感想人の感想を読む前に自分の感想を持つ。できるだけ具体的に....など実践的な内容だった 読んでみて、なるほど!となったはものの、結局推しを見ると、ヤバい!(言葉は出ない)となっている。言語化できなくても自分が幸せを感じられるならそれでいいか...と諦めモードです

YUI🍮@yu-hi2025年1月31日感想人の感想を読む前に自分の感想を持つ。できるだけ具体的に....など実践的な内容だった 読んでみて、なるほど!となったはものの、結局推しを見ると、ヤバい!(言葉は出ない)となっている。言語化できなくても自分が幸せを感じられるならそれでいいか...と諦めモードです

- 歯車@itha_2ca2025年1月27日タイトル通り「やばい」しか出てこない、かつかなり社会性の高い人向けの内容だったからTwitterのオタクの私にはあんまり参考にならなくて面白かった。我々に必要なのはたぶん形容詞辞典。 これを読んだ+先日クリエイター系の友人たちと認知特性の話をしていて、私は言語抽象寄りだから自分の文章を読むのがいちばん当時の感覚(感動)を再現しやすくてテキストにするのが好きなんだなという気付きがあった。

だいち@daichi2024年10月23日「推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない」 まさに僕の悩みのひとつはこれである。 映画や小説、フェスやクラブなど数多くのカルチャーと触れ続け、その数はわりと仕事頑張る本業のある人じゃないレベルだと思ってる。 しかし、その触れている量に反して、なぜか、なぜなのか、言語化に自信がない。とにかく感想が「やばい!」「最高!」「おもしろい!」しか出てこない。日本酒は飲みやすい〜だけ。 昔映画ブログ書いてた頃はもっと語れたはずのカルチャーたち、最近アウトプットが減ってきてしまって、より鉛のようになっている。 またかつてのあの頃の言葉を取り戻したい、こんな欲望を持っていた私の目に飛び込んできた本がコレなのだ。

だいち@daichi2024年10月23日「推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない」 まさに僕の悩みのひとつはこれである。 映画や小説、フェスやクラブなど数多くのカルチャーと触れ続け、その数はわりと仕事頑張る本業のある人じゃないレベルだと思ってる。 しかし、その触れている量に反して、なぜか、なぜなのか、言語化に自信がない。とにかく感想が「やばい!」「最高!」「おもしろい!」しか出てこない。日本酒は飲みやすい〜だけ。 昔映画ブログ書いてた頃はもっと語れたはずのカルチャーたち、最近アウトプットが減ってきてしまって、より鉛のようになっている。 またかつてのあの頃の言葉を取り戻したい、こんな欲望を持っていた私の目に飛び込んできた本がコレなのだ。

sy@yo-mu-sa2024年2月1日読み終わったまさしく、こういうレビュー的な文章を書くのが上手くなりたくて購入した本。 三宅さんの文章は面白く、どんどん読み進めてしまう。 … そしてわたしの言語化はうまくいっているのだろうか。

sy@yo-mu-sa2024年2月1日読み終わったまさしく、こういうレビュー的な文章を書くのが上手くなりたくて購入した本。 三宅さんの文章は面白く、どんどん読み進めてしまう。 … そしてわたしの言語化はうまくいっているのだろうか。- 酉婆@toribba1900年1月1日買ったまだ読んでる途中。外で読めない、家でもなかなか進まない(猫の邪魔が入る)、老眼である、眼鏡が合わないなどの理由でだいぶゆっくり目の進み方。 若い人に読んでほしい気はする。特に読書感想文に苦労してる子とか。読み終わったら図書館に放流しようと思うけど、もうあったりして(≧∀≦)

Lily¦伊澤樹璃@isawajuri1900年1月1日買った読み終わった私には明確な「推し」は居ないんだけど、好きなものや知られてほしいと願うものならあるので手に取った。 何かを伝えたくても文章にするとなると手が止まるって方に読んでほしい本。好きを言語化するには〇〇〇するのが大事ってのは橋本夏子さんも仰っていることだったので、納得感もあった。 引用の「千秋楽」の話と「女の子」の話が強烈に印象に残る。 唯一、筆者と違う考えだなと思ったのは「好きは揺らぐ」という価値観。私は一度好きになったら揺らいだことはない。私の価値観でいえば「好きの温度感は変わる」くらいな感覚かな、と。全国各地のライブに廻るほどの熱量はなくても、ふとしたときに思い出すのはその頃の「好き」だし、そのアーティストが結婚して子どもが産まれても好きは変わらない。私の中で、そのアーティストは「推し」ではなく「想い出」みたいな感じなのかな、とも。必死に毎日を生きていたあの頃を支える「土台」であったのは間違いないけど。

Lily¦伊澤樹璃@isawajuri1900年1月1日買った読み終わった私には明確な「推し」は居ないんだけど、好きなものや知られてほしいと願うものならあるので手に取った。 何かを伝えたくても文章にするとなると手が止まるって方に読んでほしい本。好きを言語化するには〇〇〇するのが大事ってのは橋本夏子さんも仰っていることだったので、納得感もあった。 引用の「千秋楽」の話と「女の子」の話が強烈に印象に残る。 唯一、筆者と違う考えだなと思ったのは「好きは揺らぐ」という価値観。私は一度好きになったら揺らいだことはない。私の価値観でいえば「好きの温度感は変わる」くらいな感覚かな、と。全国各地のライブに廻るほどの熱量はなくても、ふとしたときに思い出すのはその頃の「好き」だし、そのアーティストが結婚して子どもが産まれても好きは変わらない。私の中で、そのアーティストは「推し」ではなく「想い出」みたいな感じなのかな、とも。必死に毎日を生きていたあの頃を支える「土台」であったのは間違いないけど。